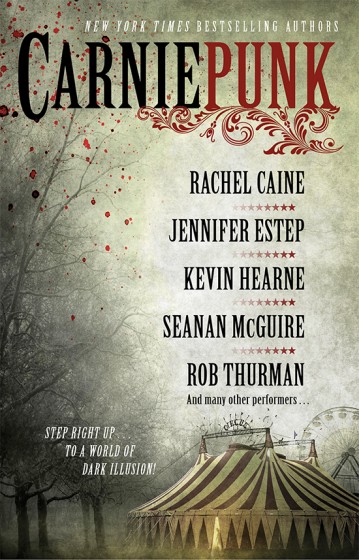

Vierzehn Kurzgeschichten ziehen in dieser Anthologie LeserInnen in die oft schaurige, pervertierte oder einfach nur surreale Welt des Zirkus.

Vierzehn Kurzgeschichten ziehen in dieser Anthologie LeserInnen in die oft schaurige, pervertierte oder einfach nur surreale Welt des Zirkus.

Vierzehn Geschichten, vierzehn AutorInnen – und alle betreten den Zirkus auf ganz unterschiedliche Weise. Was alle gemein haben, ist die Verbindung zum Grauen oder zu Dämonen, die auf der Jagd nach Seelen sind …

Kommt zahlreich, mutige Abenteurer, die Manege ruft!

– It took me two days to die. On the first night, I met Madame Laida, and on the second night, I met the Cold Girl.

And this is how it happened. –

The Cold Girl, Rachel Caine, S. 153

Kurzgeschichten haben es in der Verlagswelt schwer, wahrgenommen zu werden, dabei bieten sie eine hervorragende Möglichkeit, Leser auf neue Autoren oder Serien aufmerksam zu machen, die ihrem Radar bisher womöglich entgangen sind. In Carniepunk haben sich vierzehn verschiedene Autoren zusammengefunden und unter dem Oberthema “Zirkus” ihre Geschichten beigesteuert. Manche stehen für sich alleine, andere ergänzen bestehende Buchreihen der einzelnen AutorInnen.

Die meisten dieser Geschichten sind nichts für junge Leser. Mal abgesehen von fließendem Blut und dem leise mitschwingenden Horror, der alle Geschichten vereint, finden hier teils sehr deutliche sexuelle Handlungen statt, die von Nekrophilie über die Erinnerungen eines Vergewaltigers bis zu den detaillierten Aktivitäten eines Sukkubus reichen. Meistens schaffen es die AutorInnen dabei, nicht ins Fremdschämen abzudriften – Ausnahmen bestätigen die Regel.

Die Qualität der Geschichten schwankt. Manche AutorInnen beherrschen ihr Handwerk besser als andere oder haben vielleicht auch einfach nur ein mal besseres, mal schlechteres Händchen für die Kunst, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Manches lässt einen als LeserIn einfach nur verwirrt zurück, anderes wirkt, als habe der/die AutorIn sich schwer getan, seine Ideen in Zaum zu halten, und macht viele Sprünge, um all die Ansätze irgendwie in Kurzform zu bringen.

Hier eine Übersicht und ggf. Eindrücke der einzelnen Geschichten:

Painted Love – Rob Thurman

Der Weltreisende Doodle schließt sich für eine Weile dem Zirkusangestellten Bartholemew an und beobachtet dessen Alltag. Bartholemew ist ein waschechter Psychopath und hat sich gerade sein nächstes Opfer ausgesucht, was Doodle in eine schwierige Lage bringt. Einerseits sieht er sich selbst als reinen Beobachter, andererseits empfindet er eine gewisse Zuneigung für das nächste Opfer.

Die Geschichte funktioniert nur bedingt, da Doodles Figur wenig Zugangsmöglichkeiten bietet. Die Idee dahinter ist durchaus nicht schlecht, die Ausführung teils aber zu blass.

The Three Lives of Lydia – Delilah S. Dawson

Diese Geschichte gehört zu einer Buchreihe (Blud Series) und greift das Setting eines im viktorianischen Zeitalter angesiedelten Universums auf. Die Atmosphäre ist düster und steampunkig und die Wendungen überraschend. Lydia erwacht nackt auf einem leeren Feld, das von Zirkuswagen umkreist ist, trifft später auf Vampire und Werwölfe, die im Zirkus angestellt sind und nicht alle gute Absichten für sie hegen.

Eine stimmungsvolle Geschichte mit überraschendem Ende, die auch ohne Kenntnis der eigentlichen Buchreihe gut funktioniert.

The Demon Barker of Wheat Street – Kevin Hearne

Teil der Buchreihe The Iron Druid Chronicles. Die Geschichte findet zeitlich nach dem 4. Band statt (und nach der Kurzgeschichte Two Ravens and One Crow), kann aber gut für sich gelesen werden.

Druide Atticus und Lehrling Granuaile besuchen einen Zirkus und geraten dabei in die Fänge eines Dämons, der seine Attraktion zur Ernte ahnungsloser Seelen benutzt und sie geradewegs auf einen Trip in die Hölle schickt.

Witzig und im wahrsten Sinne höllisch gefährlich.

The Sweeter the Juice – Mark Henry

Post-Apokalyptisches Szenario, in dem Zombies allgegenwärtig und ihre Angriffe an der Tagesordnung sind. Die transsexuelle Jade Reynolds geht einen Handel ein, um sich ihre/seine Geschlechtsumwandlung leisten zu können, und soll für die behandelnde Ärztin eine neu zirkulierende Droge finden.

Diese Geschichte ist mehr im Horrorbereich zuhause, stopft aber so viele (teils eklige) Ausführungen in einen Sack, dass es für mich schwierig war, am Ball zu bleiben, und wurde dementsprechend abgebrochen.

Werewife – Jaye Wells

Nach dem Besuch einer Zirkusvorstellung verwandelt sich die Ehefrau in einen Werwolf, was sich als recht unkomfortabel für den Ehemann erweist. Als der selbe Zirkus nach einem Jahr in die Stadt zurückkehrt, überredet der Gatte seine Frau, erneut dorthin zu gehe,n um den Fluch aufzuheben, doch was sie dort erwartet, ist mehr als eine unschöne Erkenntnis.

Diese Geschichte ist aus Sicht des Ehemanns erzählt und bis auf das etwas überstürzte und nicht ganz überzeugende Ende sehr unterhaltsam.

The Cold Girl – Rachel Caine

Die sechzehnjährige Kiley besucht mit ihrem Freund einen Zirkus und vertauscht dabei versehentlich ihre Telefone. Als sie die Inhalte auf dem Telefon ihres Freundes sieht muss sie erkennen, dass der Junge, den sie liebt, eine schockierende Seite verbirgt, für die sie bisher blind war – obwohl andere die Anzeichen längst bemerkt haben.

Spannend, ergreifend und verstörend, ist dies eine der sehr gut gelungenen Geschichten der Anthologie.

A Duet With Darkness – Allison Pang

Teil der Abby Sinclair Series. Mel kann Noten und Melodien farblich wahrnehmen. Sie ist ein musikalisches Ausnahmetalent und hält sich für die beste in ihrer Band. Sie kann offenbar die Wilde Magie anzapfen, was bei einem geplanten Auftritt der Band die Aufmerksamkeit von jemandem erweckt, dem sie nicht gewachsen ist. Ihr Freund, ein gefallener Engel, versucht sie vor den Folgen ihres Stolzes zu bewahren, doch einer muss den Preis bezahlen.

Liest sich etwas wie ein Jugendbuch, ist nur inhaltlich nicht ganz jugendfrei. Die Welt und die Figuren sind aber gut beschrieben und durchaus interessant.

Recession of the Divine – Hillary Jacques

Die Versicherungsermittlerin Olivia untersucht den Brand in einem Zirkus, und es ist schnell klar, dass hier etwas nicht stimmt. Als die Angestellten merken, dass Olivia in die Erinnerungen anderer eintauchen kann, wird sie entführt und mit einem Bann ihrer eigenen Erinnerung beraubt, um sie angekettet als Wahrsagerin arbeiten zu lassen. Der Leser erfährt früh, dass sie eine Göttin in Menschengestalt ist, ihre Entführer lernen es auf die harte Tour.

Diese Geschichte war verwirrend, da die Autorin zahlreiche Zeitsprünge macht und eine eher weitreichende Handlung in einen so kurzen Text zu pressen versucht. Zeitsprünge erschweren das Ganze ebenso wie die Tatsache, dass nicht immer klar ist, was wessen Erinnerung ist oder was gerade doch real.

Parlor Tricks – Jennifer Estep

Teil der Serie Elemental Assassin Series. Detective Bria Coolidge bittet ihre Schwester, die Assassinin Spider, um Hilfe bei der Suche eines verschwundenen Mädchens, das zuletzt gesehen wurde, als es einen Zirkus besuchte. Als die beiden Frauen die Hintergründe ihres Verschwindens aufdecken, braucht es alles an Elementarmagie, was Spider zu bieten hat.

Die Figur der Spider, aus deren Perspektive erzählt wird, ist nur schwer zugänglich und so springt der Funke bei dieser Geschichte nicht recht auf die Leserschaft über. Ist vielleicht anders, wenn man die Buchreihe dazu kennt.

Freak House – Kelly Meding

Teil der noch im Entstehungsprozess befindlichen Buchreihe Strays Series, die recht viel Potential haben dürfte, wenn man diese Kurzgeschichte als Indikator nehmen darf.

Shiloh ist halb Djinn und hat jüngst erfahren, dass ihr Vater von einem Schwarz-Magier gefangen gehalten und als Zirkusattraktion ausgestellt wird. Zusammen mit zwei unerwarteten Verbündeten, von denen einer ein Werwolf ist, der andere ein pensionierter Soldat, und ausgestattet mit ihrem eigenen magischen Erbe, schleicht sie sich in die geschlossene Veranstaltung ein und findet weitere Gefangene vor. Für Shilo und ein paar andere zeichnet sich ein neues Ziel ab.

Interessantes Konzept, das neugierig auf mehr macht.

The Inside Man – Nicole Peeler

Teil der Jane True Series. Die drei Inhaberinnen der Triptych Agentur bekommen Besuch vom größten Gangsterboss der magischen Szene und werden “gebeten” herauszufinden, weshalb seine Schwester und alle anderen Bewohner ihrer Stadt ihre Erinnerungen und ihre Ambitionen verloren haben. Ihre Ermittlungen führen sie in die Fänge eines dämonischen Clowns, der ganze Städte heimsucht und nichts alle leere menschliche Hüllen zurücklässt.

Spannende Charaktere mit interessanten Hintergründen und ordentlich Frauenpower. Hier wird nicht lange gefackelt und gleich kurzer Prozess mit Dämonen wie menschlichen Bestien gemacht … Da lohnt sich wohl ein Blick in die Buchreihe.

A Chance in Hell – Jackie Kessler

Teil der Buchreihe A Hell on Earth. Die frühere Sukkubi Jezebel ist inzwischen menschlich und auf der Flucht vor dem Höllenfürst, um die Apokalypse zu verhindern. Ihre Mitbewohnerin soll Jez beibringen, was Menschlichkeit bedeutet, und nimmt den unmotivierten Ex-Dämon mit zu einem Zirkus. Der Tag verschlechtert sich deutlich, als Jez dort einem hochrangigen Dämon der Gier begegnet, der nichts lieber täte als Jezebels blitzblanke neue Seele in seine Finger zu kriegen.

Teilweise humorvoll, mit viel Erotik garniert.

Hells’s Menagerie – Kelly Gay

Teil der Buchreihe Charlie Madigan. Die zwölfjährige Emma, Tochter von Charlie Madigan, marschiert in Charbydon (Hölle) ein, um die entführten Welpen und das Weibchen ihres Höllenhundes Brim zu retten. Dabei riskiert sie lebenslangen Hausarrest, den Rauswurf aus der Schule und selbstverständlich ihr eigenes Leben, wie auch das ihres Begleiters, dem Djinn, der im Körper ihres dahingeschiedenen Vaters steckt.

Obwohl die Ansätze gut waren, habe ich diese Geschichte letztlich nur quer gelesen. Die Protagonistin war mir zu jung und die Rettung von Hundewelpen hat meinen Toleranzbereich für Niedlichkeiten gesprengt.

Daughter of the Midway, the Mermaid, and the Open, Lonely Sea – Seanan McGuire

Ada ist im Zirkus der Miller Familie geboren und aufgewachsen. Ihre Mutter ist die Hauptattraktion: eine echte Meerjungfrau, die als junge Frau schwanger Zuflucht im Zirkus gesucht hat. Nach beinahe zwanzig Jahren kommt der Zirkus an den Ort zurück, von dem Adas Mutter einst geflohen ist, und prompt wird das Mädchen von ein paar der Stadtbewohner entführt und gefangen gehalten. Ada entdeckt, dass es ein düsteres Geheimnis im Leben ihrer Mutter gab, die sich freiwillig entschieden hat, alles zu vergessen, indem sie sich dem Wasser hingab und ihre unvermeidliche Verwandlung in eine Meerjungfrau vollzog. Der Zirkus mag die Freakshow haben, doch die Monster leben außerhalb.

Eine Geschichte, die mit etwas mehr Tragik gefüllt ist und leider viele Aspekte der Charaktere nur andeutet, von denen mehr zu wissen spannend gewesen wäre.

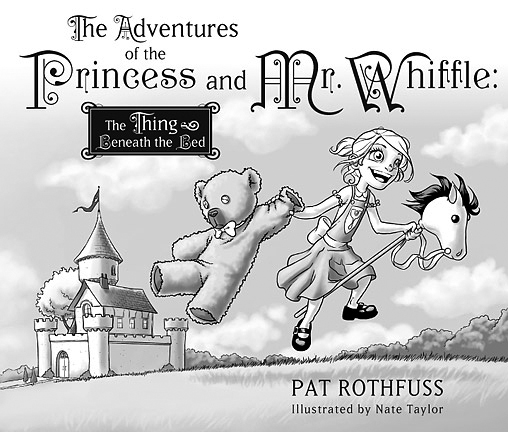

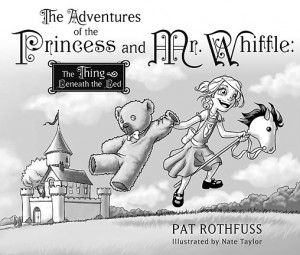

In einem abgeschiedenen Schloss aus Marzipan lebt eine kleine Prinzessin. Sie ist dort ganz alleine, erledigt die täglichen Arbeiten ganz alleine und ihr einziger Freund ist der Teddybär Mr. Whiffles. Mit ihm bestreitet sie Kämpfe und Abenteuer, erlebt riskante Rettungsmissionen und noch ganz andere Dinge.

In einem abgeschiedenen Schloss aus Marzipan lebt eine kleine Prinzessin. Sie ist dort ganz alleine, erledigt die täglichen Arbeiten ganz alleine und ihr einziger Freund ist der Teddybär Mr. Whiffles. Mit ihm bestreitet sie Kämpfe und Abenteuer, erlebt riskante Rettungsmissionen und noch ganz andere Dinge.