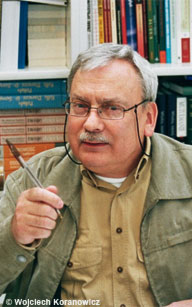

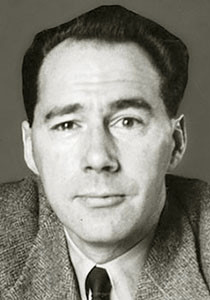

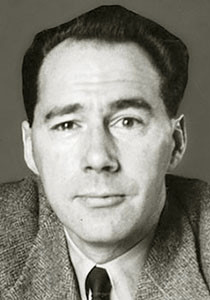

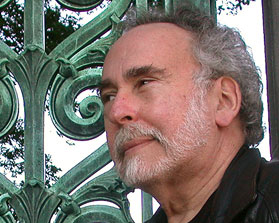

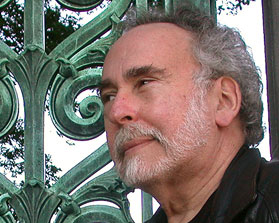

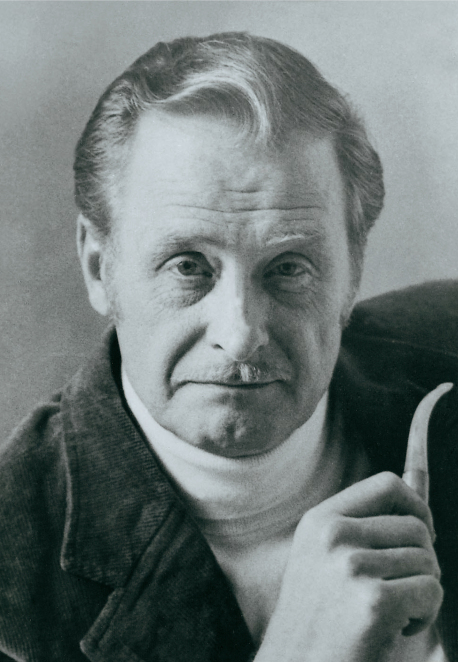

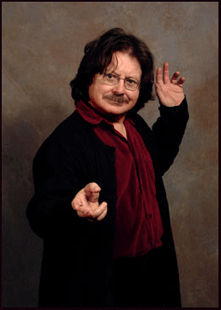

Piers Anthony (geb. am 06. August 1934 in Oxford) – mit vollem Namen Piers Anthony Dillingham Jacob – dessen Eltern beide Absolventen der University of Oxford waren, ist bekannt als Autor von Fantasy- und Science-Fiction-Romanen.

Piers Anthony (geb. am 06. August 1934 in Oxford) – mit vollem Namen Piers Anthony Dillingham Jacob – dessen Eltern beide Absolventen der University of Oxford waren, ist bekannt als Autor von Fantasy- und Science-Fiction-Romanen.

Als gebürtiger Brite verließ er im Alter von vier Jahren mit seiner Familie das heimatliche Oxford, um in Spanien zu leben, wo sich seine Eltern während des spanischen Bürgerkriegs für hungernde Kinder einsetzten. Zwei Jahre später – 1940 – flüchtete die Familie jedoch vor Bürgerkrieg und Franco-Regime in die USA, wo Piers Anthony seine restliche Kindheit verbrachte und nur mäßige schulische Erfolge feierte. Weder in England noch in Spanien eine Heimat zu finden, hatte den jungen Piers nach eigener Aussage stark beeinflusst und zerrüttet, so dass er die 1. Klasse zweimal wiederholen musste, ehe er lesen und schreiben konnte. Auch körperlich blieb er bis zum College recht klein und dünn.

Auf dem College lernte Piers Anthony seine zukünftige Frau Carol Ann Marbel kennen, die er 1956 heiratete. Im selben Jahr machte er außerdem seinen College-Abschluss am Goddard College in Vermont. Während seines Kriegsdienstes in der U.S. Army erlangte er 1958 die amerikanische Staatsbürgerschaft und ließ sich anschließend mit seiner Frau in Florida nieder, wo er Vater zweier Töchter (Penny, *1967; ✝ 2009 und Cheryl, *1970)) wurde und bis heute lebt.

Vor seiner Karriere als erfolgreicher Schriftsteller übte Piers Anthony viele verschiedene Jobs aus, um die Familie zu versorgen. So schrieb er Gebrauchsanweisungen für eine Firma für Elektrogeräte und war Hilfsarbeiter in einer psychiatrischen Klinik. Sein Traum war es jedoch, Geschichten zu schreiben. 1962 erklärte sich seine Frau zu der Abmachung bereit, für ein Jahr arbeiten zu gehen, damit ihr Mann versuchen konnte, sich als Schriftsteller zu etablieren. Sollte er in diesem Jahr keinen Durchbruch erzielen, würde er wieder in seine Rolle als Versorger der Familie zurückkehren. Piers Anthony verdiente in diesem Jahr nur lausige 160 Dollar mit Kurzgeschichten und suchte sich nach Ablauf des Jahres eine Anstellung als Englischlehrer. Seine nächste Chance erhielt er 1966, und diesmal schaffte er es, mit seinen ersten Romanen genügend Geld zu verdienen, um den Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Er kündigte seinen Job als Lehrer und verkürzte auch seinen Namen.

Bis heute macht er deutlich, dass er seine schriftstellerische Karriere auch der Unterstützung seiner Frau verdankt, und rät neuen Autoren, sich in der Anfangszeit nicht nur auf das Schreiben allein zu verlassen, sondern auch nebenberufliche Einnahmequellen zu nutzen.

Sein eigentlicher Durchbruch gelang Piers Anthony 1977 mit A Spell for Chameleon (Chamäleon-Zauber), seinem ersten Roman aus der Buchreihe Xanth, mit dem er auch im selben Jahr den British Fantasy Award gewann. Noch heute schreibt er an dieser Buchreihe, die aus bisher 34 veröffentlichten Romanen besteht und Anthonys umfangreichstes Werk darstellt.

Sein eigentlicher Durchbruch gelang Piers Anthony 1977 mit A Spell for Chameleon (Chamäleon-Zauber), seinem ersten Roman aus der Buchreihe Xanth, mit dem er auch im selben Jahr den British Fantasy Award gewann. Noch heute schreibt er an dieser Buchreihe, die aus bisher 34 veröffentlichten Romanen besteht und Anthonys umfangreichstes Werk darstellt.

Xanth ist ein Land, in dem Magie als ein Rohstoff betrachtet und wie selbstverständlich hingenommen wird. Hier leben nur Menschen, die mit einem magischen Talent geboren werden, oder Wesen, die selbst magisch sind wie Sträucher, Einhörner, Drachen etc. Jedes Talent ist einmalig und wiederholt sich nicht, und diejenigen mit den mächtigsten Talenten werden in den Rang eines Magiers erhoben und sind berechtigt, zum König von Xanth gewählt zu werden. Menschen ohne magisches Talent werden mit Eintritt ins Erwachsenenalter nach Mundania verbannt, wo es weder Magie noch magische Wesen gibt – für die Bewohner Xanths der Inbegriff alles Schrecklichen.

Den Reiz der Serie machte Anfangs der liebenswert-naive Stil, der mit vielen Kalauern gespickt war, aus. Doch irgendwann nutzt sich auch der beste Gag ab, und der Erfolg der Xanth-Bücher nahm in Deutschland stark ab, so dass die Übersetzung nach Band 22 eingestellt wurde.

Neben Xanth schrieb Anthony noch zahlreiche weitere Buchreihen, darunter z.B. Battle Circle, Apprentice Adept oder Incarnations of Immortality. Auch eine stattliche Anzahl Einzelromane entsprangen seiner Feder. In beiden Bereichen gewann er verschiedene Auszeichnungen und war mit seinen Büchern mehrmals auf der New York Times Bestseller List vertreten.

Viele seiner populäreren Buchreihen wurden als Filmvorlagen in Betracht gezogen, Xanth wurde Vorlage eines Videospiels (Companios of Xanth von Legend Entertainment) und eines Brettspiels (Xanth von Mayfair Games).

Typisch für Piers Anthonys Bücher ist die Vermischung von realer und phantastischer Realität. Oft sind seine Romane dadurch in der Science Fantasy einzuordnen. Selbst in seinen sehr stark phantastisch geprägten Romanen findet der Leser stets eine thematisch allzu reale Seite. Hier widmet sich der Autor schwierigen Themen wie z.B. dem Suizid oder der Sterbehilfe, wodurch seine Bücher nicht nur reine Unterhaltungskost darstellen, sondern auch ein Auseinandersetzen mit moralisch-ethischen Problemen erfordern. Anthonys Umgang damit ist jedoch nicht in allen Fällen unumstritten: So vertritt er eine verharmlosende Haltung zur Pädophilie und ist dafür zu Recht gerade in den letzten Jahren immer wieder kritisiert worden.

Für gewöhnlich enden Anthonys Bücher mit einem persönlichen Nachwort des Autors, welches nicht selten den Umfang eines ganzen Kapitels einnimmt. Darin schildert er seine Kommunikation mit Lesern oder erklärt, welche realen Einflüsse und Ereignisse ihn dazu bewogen haben, bestimmte Abschnitte des Buches zu schreiben. Der Kontakt zu seinen Lesern war Piers Anthony stets ein Anliegen, und der Stil seiner Nachworte gewährt den Lesern auch einen kleinen Einblick in das Leben des Autors.

Über seine eigene schriftstellerische Tätigkeit hinaus engagiert sich Piers Anthony auch für die Zunft des Schreibens. So unterhält er eine Website zur Förderung und Unterstützung angehender Autoren. 2003 erhielt er hierfür den Friend of EPIC Award und eine Auszeichnung von Preditors and Editors.

Bei Xlibris beteiligte er sich als Privatinvestor und ist heute, zusammen mit Random House, Teilhaber des Unternehmens.

Im Laufe der Jahre hat Piers Anthony mehrmals den Verlag gewechselt und seine Buchreihen mitgenommen, wenn der Verlag ihn zeitlich zu sehr unter Druck zu setzen versuchte. Da die Verlage mit diesem Vorgehen und dem Verlust eines Autors, der sich mehr als gut verkaufte, nicht ohne weiteres einverstanden waren, kam es häufig auch zu Klagen, in denen man Anthony Vertragsverletzung vorwarf. Viele dieser Klagen fielen zugunsten Anthonys aus. Auch das ist ein Zeichen für den immensen Erfolg dieses Autors, denn nicht jeder Schreiberling wäre in der Position, sich derart gegen seinen Verlag durchzusetzen und weiterhin neue Verleger zu finden.

Piers Anthony hat bis heute mehr als 140 Romane geschrieben und ist stolz darauf, zu jedem Buchstaben des Alphabets mindestens einen Roman veröffentlicht zu haben.

________________________________________________________________

Bibliographie:

Aton/Worlds of Chthon

1967: Chthon – Chthon/ Der Planet der Verdammten

1975: Phthor – Der Höhlenplanet

Battle Circle (Titanen-Trilogie)

1968: Sos the Rope – Das Erbe der Titanen

1972: Var the Stick – Die Kinder der Titanen

1975: Neq the Sword – Der Sturz der Titanen

1978: Battle Circle – Zeit der Kämpfer (Sammelband)

Of Man and Manta (Manta-Trilogie)

1968: Omnivore – Die Macht der Mantas/ Omnivor

1970: Orn – Orn

1976: 0X – OX

Jason Stryker – mit Robert Fuentes

1974: Kiail

1974: Mistress of Death

1974: Bamboo Bloodbath

1975: Ninja’s Revenge

1976: Amazon Slaughter

1976: Curse of the Ninja

Xanth

1977: A Spell for Chameleon – Chamäleon-Zauber

1979: The Source of Magic – Zauber-Suche

1979: Castle Roogna – Zauber-Schloß

1982: Centaur Aisle – Zentauren-Fahrt

1982: Ogre, Ogre – Elfen-Jagd

1983: Night Mare – Nacht-Mähre

1983: Dragon on a Pedestal – Drachen-Mädchen

1984: Crewel Lye – Ritter-Geist

1986: Golem in the Gears – Turm-Fräulein

1987: Vale of the Vole – Helden-Maus

1988: Heaven Cent – Himmels-Taler

1989: Man from Mundania – Welten-Reise

1990: Isle of View – Mond-Elfe

1991: Question Quest – Höllen-Mädchen

1992: The Color of Her Panties – Meeres-Braut

1992: Demons Don’t Dream – Dämonen-Spiele

1993: Harpy Thyme – Harpien-Träume

1994: Geis of the Gargoyle – Wasser-Speier

1995: Roc and a Hard Place – Vogel-Scheuche

1996: Yon Ill Wind – Wechsel-Wind

1997: Faun & Games – Wald-Schrat

1998: Zombie Lover – Zombie-Lover

1999: Xone of Contention

2000: The Dastard

2001: Swell Foop

2002: Up In A Heaval

2003: Cube Route

2004: Currant Events

2005: Pet Peeve

2006: Stork Naked

2007: Air Apparent

2008: Two to the Fifth

2009: Jumper Cable

2010: Knot Gneiss

2011: Well-Tempered Clavicle

2012: Luck Of The Draw

2013: Esrever Doom

2013: Board Stiff

2014: FivePoitraits

Cluster

1977: Cluster/ Vicinity Cluster – Flint von Außenwelt

1978: Chaining the Lady – Melodie von Mintaka

1978: Kirlian Quest – Herald der Heiler

1980: Thousandstar – Tausendstern

1982: Viscous Circle

Tarot

1979: God of Tarot – Der Gott von Tarot

1980: Vision of Tarot – Die Visionen von Tarot

1980: Faith of Tarot – Die Hölle von Tarot

1987: Tarot (Sammelband)

Apprentice Adept (Doppelwelt)

1980: Split Infinity – Die Doppelwelt

1981: Blue Adept – Der blaue Adept (2 Teile)

1982: Juxtaposition – Juxtaposition

1987: Out of Phaze – Verbannt auf der Doppelwelt

1988: Robot Adept

1989: Unicorn Point

1990: Phaze Doubt

Incarnations of Immortality (Inkarnation der Unsterblichkeit)

1983: On a Pale Horse – Reiter auf dem schwarzen Pferd

1984: Bearing an Hourglass – Der Sand der Zeit

1985: With a Tangled Skein – Des Schicksals dünner Faden

1986: Wielding a Red Sword – Das Schwert in meiner Hand

1987: Being a Green Mother – Sing ein Lied für Satan

1988: For Love of Evil

1990: And Eternity

2007: Under a Velvet Cloak

Bio of a Space Tyrant (Der Tyrann vom Jupiter)

1983: Refugee – Der Flüchtling

1984: Mercenary – Der Söldner

1985: Politician

1985: Executive

1986: Statesman

2001: The Iron Maiden

The Adventures of Kelvin of Rud – mit Robert E. Margroff

1987: Dragon’s Gold

1988: Serpent’s Silver

1990: Chimaera’s Copper

1990: Orc’s Opal

1992: Mouvar’s Magic

Pornucopia

1989: Pornucopia – Pornutopia

2003: The Magic Fart

Mode

1991: Virtual Mode

1992: Fractal Mode

1993: Chaos Mode

2001: DoOon Mode

Geodyssey

1993: Isle of Woman

1994: Shame of Man

1997: Hope of Earth

1999: Muse of Art

2010: Climate of Change

ChroMagic

2002: Key to Havoc

2003: Key to Chroma

2004: Key to Destiny

2007: Key to Liberty

2008: Key to Survival (2008)

Metal Maiden

2012: To Be A Woman

2012: Shepherd

2012: Flytrap

2012: Awares

Trail Mix

2013: Amoeba

2013: Beetle Juice

Einzelbände

1968: The Ring mit Robert E. Margroff – Der Ring

1969: Macroscope – Makroskop

1969: Hasan – Hassans Reise

1970: The E.S.P. Worm mit Robert E. Margroff

1971: Prostho Plus – Der Retter von Dent-All

1973: Race Against Time

1974: Rings of Ice

1974: Triple Détente

1976: Steppe – Steppe

1976: But What of Earth?

1979: Pretender mit Frances Hall

1981: Mute (die geplante Fortsetzung “Moot” wird nicht erscheinen)

1986: Shade of the Tree – Schatten des Baumes

1986: Ghost

1989: Total Recall – Die totale Erinnerung

1989: Through the Ice mit Robert Kornwise

1990: Firefly

1990: Hard Sell – Die seltsamen Geschäfte des Mr. Fisk

1990: Dead Morn

1991: Balook

1991: MerCycle

1991: Tatham Mound – Tatham Mound

1992: The Caterpillar’s Question mit Philip José Farmer – Die Seelenträumerin

1993: Killobyte

1993: If I Pay Thee Not in Gold mit Mercedes Lackey

1996: Volk

1996: The Willing Spirit mit Alfred Tella

1998: Spider Legs mit Clifford A. Pickover

1998: Quest for the Fallen Star mit James Richey & Alan Riggs

1998: Dream a Little Dream

1999: Realty Check

2000: The Secret of Spring mit Jo Anne Taeusch

2000: The Gutbucket Quest mit Ron Leming

2007: Starkweather: Immortal 0 mit David A. Rodriguez

2007: Tortoise Reform

2011: The Sopaths

2012: A Spell for Chameleon: The Parallel Edition … Simplified

2013: Aliena

2013: Eroma

Kurzgeschichten

1963: Possible To Rue

1963: Quinquepedalian

1964: Sheol (mit H. James Hotaling)

1964: Encounter

1965: Phog

1966: Mandroid (mit Robert E. Margroff und Andrew J. Offutt)

1966: The Message (mit Frances Hall)

1966: The Ghost Galaxies

1967: Within the Cloud

1967: Beak by Beak

1968: The Alien Rulers

1969: The Life of the Stripe

1970: The Whole Truth

1970: The Bridge

1970: Equals Four

1870: Would you?

1970: Small Mouth, Bad Taste

1970: Hearts

1972: In the Barn

1972: Up Schist Crick

1972: Black Baby

1974: KI (mit Roberto Fuentes)

1981: On the Uses of Torture

1982: To the Death

1982: Transmogrification

1982: Deadline

1985: The Toaster

1985: Gone to the Dogs

1985: December Dates

1987: Imp to Nymph

1987: Life

1988: Kylo

1991: Cloister

1992: Love 40

1992: Alien Plot

1992: Nonent

1992: 20 Years

1992: Ship of Mustard

1992: E van S

1992: Revise and Invent

1992: Baby

1993: A Picture of Jesus

1994: Tortoise Shell

1995: Bluebeard

2008: The Courting

2011: Lost Things

2012: Living Doll

2013: Pandora Park

2014: Odd Exam

wie für die damit zusammenhängende Weltkonzeption, wobei er besonders den genetischen Determinismus angriff, der rassische Stereotypisierung stets zutreffen ließ. Aber auch Tolkiens Auffassung, dass ein Ende stets tröstlich für den Leser sein müsste, hielt (und hält) er für falsch und wendet sich gegen eine eskapistische Konzeption von Fantasy. Später hat Miéville für sich auch positive Aspekte an Tolkiens Werk entdeckt, ohne damit seine kritischen Aussagen zu revidieren, und er fasste diese in der Liste list of some Perhaps In Some Cases Somewhat Insufficiently Stressed Reasons We Should All Be Terribly Grateful To Tolkien (der entsprechende Blogeintrag heißt:

wie für die damit zusammenhängende Weltkonzeption, wobei er besonders den genetischen Determinismus angriff, der rassische Stereotypisierung stets zutreffen ließ. Aber auch Tolkiens Auffassung, dass ein Ende stets tröstlich für den Leser sein müsste, hielt (und hält) er für falsch und wendet sich gegen eine eskapistische Konzeption von Fantasy. Später hat Miéville für sich auch positive Aspekte an Tolkiens Werk entdeckt, ohne damit seine kritischen Aussagen zu revidieren, und er fasste diese in der Liste list of some Perhaps In Some Cases Somewhat Insufficiently Stressed Reasons We Should All Be Terribly Grateful To Tolkien (der entsprechende Blogeintrag heißt: