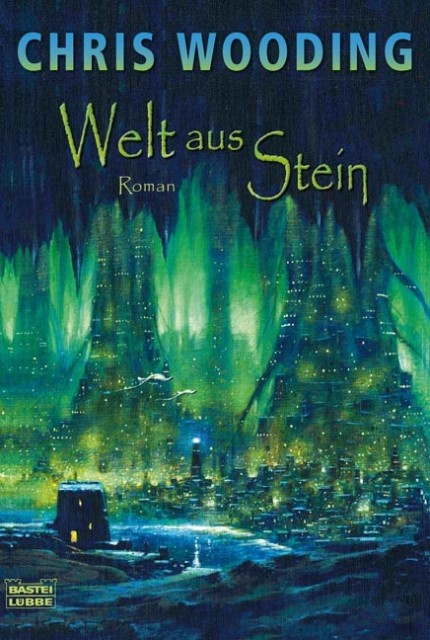

Hari Michaelson tritt nicht mehr als Caine auf. Seit seinem letzten Abenteuer auf Overworld hat er einen Posten beim Studio, und dort sitzt er – von der Hüfte abwärts gelähmt – seine Zeit ab, entfremdet von sich selbst und seiner Frau. Die Studio-Bosse haben allerdings Pläne, die weit über die bisherigen Eingriffe auf Overworld hinausreichen, denn wartet dort nicht eine neue Welt, die alle Ressourcen bietet, die die Menschheit bereits verbraucht hat?

Hari Michaelson tritt nicht mehr als Caine auf. Seit seinem letzten Abenteuer auf Overworld hat er einen Posten beim Studio, und dort sitzt er – von der Hüfte abwärts gelähmt – seine Zeit ab, entfremdet von sich selbst und seiner Frau. Die Studio-Bosse haben allerdings Pläne, die weit über die bisherigen Eingriffe auf Overworld hinausreichen, denn wartet dort nicht eine neue Welt, die alle Ressourcen bietet, die die Menschheit bereits verbraucht hat?

Hari und seine Frau Shanna, auf Overworld die Flussgöttin Pallas Ril, wollen nicht tatenlos zusehen, ahnen aber nicht einmal, wie mächtig die Feinde sind, die sie sich auf der einen und der anderen Welt gemacht haben. Sie warten nur auf ihre Gelegenheit …

-A tale is told of twin boys born to different mothers.

One is dark by nature, the other light. One is rich, the other poor. One is harsh, the other gentle. One is forever youthful, the other old before his time.

One is mortal.-

Zero

Heroes Die, das erste Abenteuer des Schauspielers Hari Michaelson, der als Caine zum Fantasyhelden in einer Parallelwelt wird, definierte 1998 die Sword & Sorcery neu. Der Nachfolger Blade of Tyshalle sprengt Genregrenzen und überschreitet auch alle anderen Grenzen, auf die er im Laufe von knapp 800 klein bedruckten Seiten stößt.

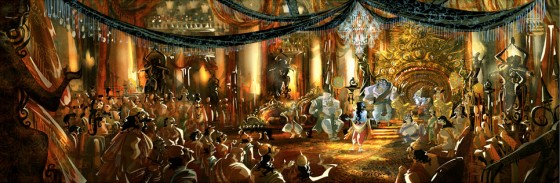

Die Handlung könnte man zunächst als zweiten Aufguss von Heroes Die verstehen: Protagonisten, Antagonisten und der Konflikt ähneln sich, doch das Spiel mit Schauspieler und Publikum, mit der Geschichte und ihrer Verquickung mit den Rezipienten, das den ersten Band bestimmt, wird von einer breiteren Thematik abgelöst: Die Erde hat entdeckt, dass sich das von sogenannten Elfen und Zwergen bewohnte Overworld (diese Volksbezeichnungen sind ähnlich pejorativ zu verstehen wie in unserer Geschichte etwa “Rothäute”) noch viel direkter ausbeuten lässt als nur als Abenteuerspielwiese für Reality Shows. Vor allem aber ist Blade of Tyshalle größer, epischer, die Abgründe klaffen tiefer, es steht mehr auf dem Spiel, es wird mehr gelitten (oh, was wird zwischen diesen Buchdeckeln gelitten), und es gibt mehr zu bestaunen.

Statt nur Caine und hin und wieder einigen Nebendarstellern gibt es nun eine ganze Riege wichtiger Figuren; statt vorrangig auf einer Welt zu spielen, gibt es zwei Schauplätze, die nicht unterschiedlicher sein könnten: das magische Overworld kommt diesmal weit über eine bloße Kulisse hinaus, weite Teile des Romans spielen jedoch auch auf der zukünftigen Erde, in einer dystopischen, gnadenlosen Kastengesellschaft, in der nur Dinge weitergedacht wurden, die im Ansatz bereits vorhanden sind – Medienmacht, Reichtum, der bei einigen wenigen im Hintergrund bleibenden Mächtigen gebündelt ist, eine hoffnungslose Unterschicht und eine starke Polizeimacht, die dieses (anti-)soziale Gefüge zusammenhält. Stovers Gesellschaftskritik umschließt sowohl das große Ganze als auch kleine Details, wenn man von Einzelschicksalen in diversen Schichten erfährt oder das klassische Motiv des in einem solchen System gefährlichen gedruckten Buches zur Sprache kommt.

Da das Regime nun auch nach dem vergleichsweise idyllischen (wenn auch von paradiesischen Zuständen weit entfernten) Overworld lechzt, kann es seine ganze Brutalität in Form von Kolonialismus auch dort ausspielen, wo zwar keine Technik, sondern nur Magie funktioniert, indem es auf bewährte, alte Methoden zurückgreift, die schon den europäischen Konquistadoren gute Dienste geleistet haben.

Nietzsche, Heinlein und Howard, die innerhalb des Textes und in der Widmung genannt werden, zeigen die Eckpunkte für das auf, was dann als Reaktion folgt.

Trotz großer Figurenriege ist Blade of Tyshalle ein Buch Caines. Die Figur wird demontiert, filetiert sogar: Hari Michaelson/Caine (der noch viele weitere Namen bekommt und auch das Verhältnis zwischen seinen Persönlichkeiten ausloten muss) ist die Sorte Held, die erst ganz unten sein muss – und bei einem zähen Burschen wie ihm geht es verdammt weit nach unten – bis er wieder aufsteigen kann. Der Caine aus Heroes Die, der jede Situation im Griff hat, blitzt nur kurzzeitig auf, etwa dann, wenn er sich wie sein Vorgänger Conan auf einem Thron wiederfindet, ein Heer von Untertanen vor sich, obwohl er nicht zum Herrschen geschaffen ist und sein Fall bereits feststeht. Wenn man meint, aufgrund der Rückblenden in Blade of Tyshalle seine Biographie zu kennen, nimmt man Caine auch den fließenden Wechsel zwischen der Fäkalsprache des Slums seiner Herkunft und komplexen philosophischen Betrachtungen ab. Und am Ende wird man feststellen, ihn doch nicht gekannt zu haben.

Himmel und Erde werden in Blade of Tyshalle in Bewegung gesetzt, die Konflikte nehmen olympische Dimensionen an, existentialistische Philosophie steht neben knallharter Action, bluttriefender Brutalität und erhebenden, in beeindruckende Worte gefassten Momenten.

Die Grausamkeiten, die im Vorgängerband eigentlich schon eine Nummer zu groß waren, werden mit Links überschritten, Stover bedient sich hier klar aus der Effektschublade des Horrorgenres. Statt Sex und Gewalt gibt es nur Gewalt, denn brutaler Sex ist für Stover noch weniger als Gewalt ein Selbstzweck, sondern immer ein Machtmittel. Jedem Leser und jeder Leserin, die unappetitlichen Körperflüssigkeiten und Beschreibungen, bei denen man nur die Zähne zusammenbeißen und hoffen kann, sie mögen bald vorüber sein, lieber aus dem Weg gehen, kann man von der Lektüre nur abraten. Diese Szenen sind nicht nur um des Effekts willen vorhanden – extrem sind sie trotzdem.

Gerechtfertigt sind sie, wenn man so will, durch die extremen Themen, die Stover beackert: Wie in Blade of Tyshalle die Mechanismen der Adiaphorisierung und der Amoral der Massen greifbar gemacht und ins Zentrum der Handlung eines Fantasy-Romans gerückt werden, dürfte ein einzigartiges Meisterstück sein.

Die philosophischen Betrachtungen und Belastungstests der Ethik spielen sich nicht nur im Hintergrund ab, auch wenn Stover stark mit Leitmotiven arbeitet und seinen lebendigen, atemlosen Erzählstil beibehalten hat. Hinzu kommt ein Spiel mit der Erzählsituation des Romans und der Mythologisierung des Geschehens – wenn man sich also durchbeißen kann (durch die komplexe Thematik und die Brutalität) gibt es zum Ausgleich eine Ästhetik, die Ihresgleichen sucht. Die Sword & Sorcery wird in Blade of Tyshalle damit auf eine andere Ebene gehievt: Sie ist ein Erzählmodus, der den Rahmen für eine Geschichte vorgibt, die an allen Ecken und Enden aus ihrer Handlungsebene herausquillt.

Zu einem solchen monströsen Leviathan von einem Buch kann es auch nur ein persönliches Schlusswort geben: Mit Blade of Tyshalle hat Stover hoch gezielt, und es gibt allerlei Gründe, die dafür sprechen, dass er grandios gescheitert ist, dass man ein überambitioniertes, aus dem Ruder gelaufenes Projekt vor sich hat. Blade of Tyshalle ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb Stover trotz seiner innovativen, literarischen Romane nicht in einem Atemzug mit Steven Erikson genannt wird. Für mich ist Blade of Tyshalle dennoch ein großer Wurf, ein in allen Belangen beeindruckendes, erschlagendes Buch, das ich öfter als alle anderen aus dem Regal nehme. Und wer ein Nachwort verfassen kann, wie es in Blade of Tyshalle zu finden ist, darf vorher meinetwegen auch so oft “fuck” schreiben, wie er will.

Ein Blaubär, wie ihn keiner kennt, entführt die Leser in eine Welt, in der die Fantasie und der Humor abenteuerlich außer Kontrolle geraten sind: nach Zamonien, wo Intelligenz eine Krankheit ist und Sandstürme viereckig sind, wo hinter jeder Idylle eine Gefahr lauert und wo all jene Wesen hausen, die aus unserem alltäglichen Leben verbannt sind.

Ein Blaubär, wie ihn keiner kennt, entführt die Leser in eine Welt, in der die Fantasie und der Humor abenteuerlich außer Kontrolle geraten sind: nach Zamonien, wo Intelligenz eine Krankheit ist und Sandstürme viereckig sind, wo hinter jeder Idylle eine Gefahr lauert und wo all jene Wesen hausen, die aus unserem alltäglichen Leben verbannt sind.