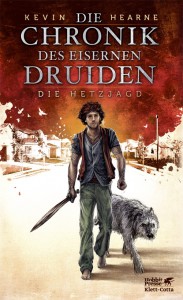

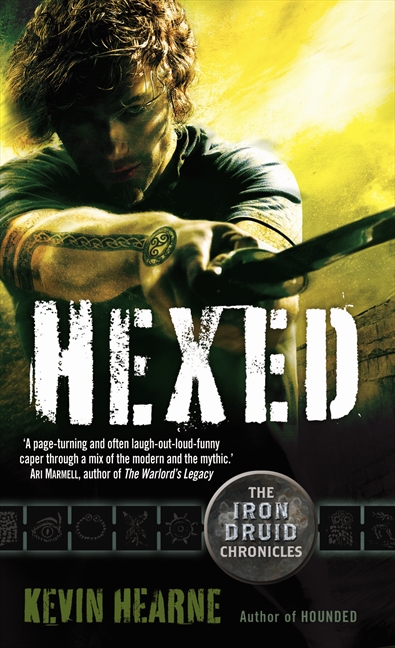

Atticus O’Sullivan, vermutlich der letzte echte Druide, hat die letzten 2000 Jahre damit zugebracht vor einem recht aufgebrachten keltischen Gott zu flüchten, dem er das magische Schwert Fragaragh – The Answerer entwendet hat. Nachdem sich der Druide in der Wüste Arizonas niedergelassen und einen okkulten Buchladen eröffnet hat, dauert es nicht lange, bis ebenjener Gott ihn aufspürt und dem Druiden das Leben schwer macht. Atticus wäre jedoch nicht Atticus, wenn er neben seinem Charme und seinem Sinn für Humor nicht auch ein paar ordentliche Kräfte zur Verteidigung hätte.

Atticus O’Sullivan, vermutlich der letzte echte Druide, hat die letzten 2000 Jahre damit zugebracht vor einem recht aufgebrachten keltischen Gott zu flüchten, dem er das magische Schwert Fragaragh – The Answerer entwendet hat. Nachdem sich der Druide in der Wüste Arizonas niedergelassen und einen okkulten Buchladen eröffnet hat, dauert es nicht lange, bis ebenjener Gott ihn aufspürt und dem Druiden das Leben schwer macht. Atticus wäre jedoch nicht Atticus, wenn er neben seinem Charme und seinem Sinn für Humor nicht auch ein paar ordentliche Kräfte zur Verteidigung hätte.

– I have been around long enough to discount most superstitions for what they are: I was around when many of them began to take root, after all. But one superstition to which I happen to subscribe is that bad juju comes in threes. –

Kapitel 3, S. 24

2011 erschien mit Hounded (Die Hetzjagd) der erste Teil der Iron Druid Chronicles von Debütautor Kevin Hearne – und was für ein gelungenes und unterhaltsames Debüt er hier abgeliefert hat! Mit seinem Beitrag zur Urban Fantasy kommt frischer und gleichzeitig uralter Wind in das Genre, denn wir bewegen uns mit Druide Atticus O’Sullivan auf den Pfaden keltischer Mythologie. Die Gottheiten anderer Religionen und Kulturen werden am Rande ebenfalls erwähnt, einige davon kommen auch zu einem kurzen Auftritt. Ebenso dabei sind Menschen unterschiedlichster Herkunft. Polen, Russen, Iren, Inder, Dänen, Isländer, Indianer, Norweger, Mexikaner … und zur Freude aller ohne rassistische Vorurteile. Ähnlich erfreulich zeigen sich auch die Geschlechterrollen in Hounded, vornehmlich dadurch, dass es keine nennenswerten Unterschiede gibt. Im Fantasy-Genre heißt es gerne “Damals war das halt so”, womit ein überdominantes Rollenbild des Mannes und eine chronische Opferrolle der Frau in modernen Romanen und TV-Produktionen gerechtfertigt wird. Kevin Hearne scheint da andere Ansichten zu haben. Denn wie Atticus gleich zu Anfang betont, stammt er aus der Eisenzeit, wo man, anders als heute, auch als Mann besser kleine Brötchen backte und einer Frau mit ebensoviel Respekt begegnete wie einem Mann. Sonst konnte es passieren, dass man(n) ruckzuck durch weibliche Hand das Zeitliche segnete, denn die klischeehaften Rollenbilder von starkem und schwachem Geschlecht gab es zu seiner Zeit noch nicht (Gesetze gegen Selbstjustiz auch nicht). Auf diese Weise wird aus “Damals war das halt so” mal ein positives Argument statt einer billigen Ausrede und der Roman zu einer wirklich angenehmen Abwechslung.

Hounded ist auch sonst ein wunderbar gelungener Roman mit seinem Mix aus Moderne, Mythologie und Humor. Druide Atticus versteht es, gleichzeitig aus Star Wars und Shakespeare zu zitieren. Anders als in der ähnlich aufgebauten Buchreihe um den Magier Harry Dresden stellt die Technik für Atticus auch kein Problem dar – im Gegenteil. Er hat sich die Errungenschaften der Moderne zunutze gemacht, besitzt ein Mobiltelefon, führt einen Online-Shop, und in seinem okkulten Buchladen, wo er Heilkräuter mischt und magische Utensilien verkauft, ist eine Video-Überwachung angebracht. Kevin Hearne schafft es insgesamt sehr gut, unsere moderne Welt mit der alten, mythologischen Welt zu kombinieren ohne merkwürdige Ausflüchte finden zu müssen, um die Mystik zu bewahren. Hounded wirkt in sich rund, gegenwärtig und überzeugend. Man hat zu keiner Zeit das Gefühl, dass sich der Autor bemüht haben muss um bestimmte Details zusammen zu bringen.

In dieser sehr lebendig gezeichneten Welt existieren alle von Menschen erdachten Götter gleichzeitig. So kommt es, dass nicht nur eine Gottheit des Todes oder nur eine Gottheit der Liebe etc. herum streifen, sondern so viele davon, wie es verschiedene Religionen gibt. Hast du als charmanter Druide einen vorteilhaften Deal mit der keltischen Göttin des Todes abschließen können, schützt dich das noch lange nicht vor dem christlichen Tod … Erfreulicherweise ziehen es die meisten Götter vor, ihre Sphäre nicht zu verlassen – was zu herrlich absurden Momenten führt, wenn sie es doch einmal tun und feststellen müssen, dass sie nicht ganz auf dem aktuellen Stand der herrschenden Gepflogenheiten und Erfindungen sind. Die Gefahr, in einen Gott hineinzurennen, ist allerdings eher gering, zumindest solange, bis einer dieser Götter beschließt, sich ein Schwert zurückzuholen, das ihm vor verdammt langer Zeit abhanden gekommen ist – und damit plötzlich eine ganze Schar Gottheiten sich veranlasst sieht, dem letzten Druiden einen Besuch abzustatten.

Zu der Schar Götter gesellen sich außerdem auch noch Hexen, Ghoule, Vampire, Werwölfe, Riesen und ein paar Höllendämonen.

Die Gottheiten in Hounded sind besser mit Vorsicht zu genießen. Sie haben durchweg interessante Persönlichkeiten, die von undurchschaubar über listig bis hin zu soziopathisch reichen. Völlig egal wie menschlich die Götter einem ab und an dabei erscheinen, sie brauchen nur Sekunden, um zu beweisen, dass sie tickende Zeitbomben für den normalsterblichen Bürger sein können und eigentlich nur sich selbst im Kopf haben. Sie sind allerdings so naiv gleichgültig, dass man sie trotz einer harschen Urteilsweise als Leser ins Herz schließen muss.

Atticus dagegen, der einem mit seinen 2100 Jahren eigentlich auch schon göttlich vorkommen müsste, ist fest in der irdischen Welt verwurzelt, achtet als Druide die Natur, hat ein liebenswertes Wesen und kennt die Götter gut genug, um sie mit Respekt zu behandeln, ihnen aber auch auf recht lockere, freundschaftliche Art zu begegnen. Noch dazu ist er ein sexy Schwerenöter, lässt sich gerne mal von den keltischen Göttinnen sagen, wo der Hase lang läuft, und flirtet sich mit all seiner jugendlichen Ausstrahlung in die Herzen der Protagonistinnen und die der Leser, ohne dabei zum oberflächlichen Macho zu werden. Um seine Figur noch sympathischer zu machen, gesellt sich auch sein Sinn für Humor dazu, der am besten in Verbindung mit seinem liebsten Gesprächspartner, dem irischen Wolfshund Oberon, funktioniert. Oberon, dessen Instinkte sich im wesentlichen auf sein Fressen und französische Pudeldamen konzentrieren, ist einer der amüsantesten Charaktere dieses Buches. Im Team sind er und Atticus unschlagbar unterhaltsam.

Den einzigen Punktabzug, den man geben kann, gibt es dafür, dass sich der Autor gelegentlich wiederholt und seine Scherze manchmal ein wenig zu konstruiert wirken. Vermutlich ein Anfängerfehler, der jedoch nicht weiter ins Gewicht fällt bei der sonst so überzeugenden Arbeit, die er mit Hounded abgeliefert hat. Als abschließendes Urteil gilt daher: höchst empfehlenswert für jeden, der Urban Fantasy lesen möchte und ein Herz für keltische Mythologie hat.

Sprachlich ist Hounded eher den etwas geübteren Englisch-Lesern zu empfehlen. Das Vokabular besticht öfter durch weniger gängige Begriffe und die nicht wenigen Einsprengsel irischer Namen, Sprichwörter und Bezeichnungen könnten ungeübte Leser durchaus aus dem Lesefluss bringen. Mit verschriftlichtem Akzent ist ebenfalls zu rechnen. Im Vorwort gibt es allerdings auch ein paar Tips, wie die irischen Namen und Orte betont werden (wenn einen das interessiert) und eine kurze Erläuterung ihrer Bedeutung.

Ein Blaubär, wie ihn keiner kennt, entführt die Leser in eine Welt, in der die Fantasie und der Humor abenteuerlich außer Kontrolle geraten sind: nach Zamonien, wo Intelligenz eine Krankheit ist und Sandstürme viereckig sind, wo hinter jeder Idylle eine Gefahr lauert und wo all jene Wesen hausen, die aus unserem alltäglichen Leben verbannt sind.

Ein Blaubär, wie ihn keiner kennt, entführt die Leser in eine Welt, in der die Fantasie und der Humor abenteuerlich außer Kontrolle geraten sind: nach Zamonien, wo Intelligenz eine Krankheit ist und Sandstürme viereckig sind, wo hinter jeder Idylle eine Gefahr lauert und wo all jene Wesen hausen, die aus unserem alltäglichen Leben verbannt sind.