Am 04.10.2011 öffnete in Wien-Hietzing (Eitelbergergasse 24, 1130 Wien) die Villa Fantastica, Bibliothek für phantastische Literatur und Science-Fiction, ihre Tore für die leihfreudigen Lesewürmer Wiens und Umgebung. Grund genug für uns mal vorbeizuschauen und einen Blick in die Regale zu riskieren.

Am 04.10.2011 öffnete in Wien-Hietzing (Eitelbergergasse 24, 1130 Wien) die Villa Fantastica, Bibliothek für phantastische Literatur und Science-Fiction, ihre Tore für die leihfreudigen Lesewürmer Wiens und Umgebung. Grund genug für uns mal vorbeizuschauen und einen Blick in die Regale zu riskieren.

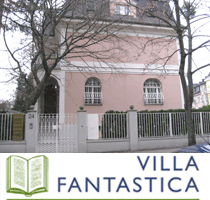

Bereits von außen wird die Villa Fantastica ihrem Namen gerecht. Schließlich gilt der Bezirk Hietzing als einer der nobleren Stadtteile Wiens. Die Nähe zu Schloss Schönbrunn war ein Anreiz für Adelige und hohe Beamte sich dort entsprechende Residenzen zu erbauen, was bis heute seine beeindruckenden architektonischen Spuren hinterlassen hat. So hat auch die Bibliothek ihren Platz in einer Villa gefunden.

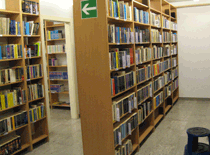

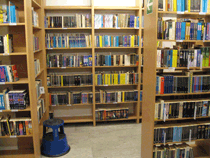

Geplant sind insgesamt drei Etagen, auf denen der begeisterte Leser seine Auswahl zukünftig treffen darf, zur Zeit befindet sich aber alles noch ein wenig in der Anlaufphase: geöffnet und ausgestattet ist vorerst nur die untere Etage, manch ein Regal dort ist noch nicht ganz gefüllt, Kartons mit noch nicht erfassten Büchern harren der Bearbeitung und auch der Besucherandrang hält sich noch in Grenzen. Dabei geht dem bibliophil

Geplant sind insgesamt drei Etagen, auf denen der begeisterte Leser seine Auswahl zukünftig treffen darf, zur Zeit befindet sich aber alles noch ein wenig in der Anlaufphase: geöffnet und ausgestattet ist vorerst nur die untere Etage, manch ein Regal dort ist noch nicht ganz gefüllt, Kartons mit noch nicht erfassten Büchern harren der Bearbeitung und auch der Besucherandrang hält sich noch in Grenzen. Dabei geht dem bibliophil en Mensch und Fan von Science Fiction und Fantasy schon jetzt das Herz auf, wenn man die ersten Räumlichkeiten betritt.

en Mensch und Fan von Science Fiction und Fantasy schon jetzt das Herz auf, wenn man die ersten Räumlichkeiten betritt.

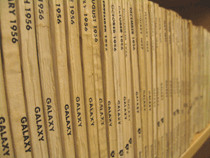

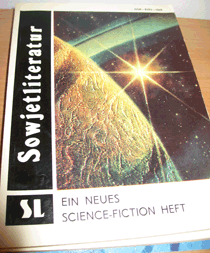

Unter den 14.000 bereits gelisteten und gut sortierten Titeln befinden sich unter anderem eine eigene Abteilung für englischsprachige Literatur, eine umfangreiche Sammlung alter Zeitschriften für Phantastik , aber auch einiges an Sekundärwerken und Kurzgeschichtensammlungen. Man fühlt sich gleich wie im siebten Buchhimmel, wenn man die teilweise “alten Schinken” sieht, von denen vieles bereits vergriffen und im Buchhandel gar nicht mehr zu bekommen sein dürfte. An dieser Stelle sei daher auch gleich gesagt: Wer historisches Interesse an phantastischer Literatur hat oder einfach ein älteres Buch sucht, dem sei ein Blick in die Villa Fantastica empfohlen. Die Auswahl ist umfangreich und wächst stetig.

Die vorhandenen Titel stammen übrigens alle aus privaten Sammlungen und reichen bis in die 50er Jahre und darüber hinaus zurück. Entsprechend bunt ist die Mischung an Titeln. Neben Klassikern wie H.G. Wells und Isaac Asimov tummeln sich natürlich auch zahlreiche zeitgenössische Autoren. Manche davon sehr bekannt, andere verkannt und bei dem ein oder anderen mag man sich sicher über die Qualität des Autors streiten können

Die vorhandenen Titel stammen übrigens alle aus privaten Sammlungen und reichen bis in die 50er Jahre und darüber hinaus zurück. Entsprechend bunt ist die Mischung an Titeln. Neben Klassikern wie H.G. Wells und Isaac Asimov tummeln sich natürlich auch zahlreiche zeitgenössische Autoren. Manche davon sehr bekannt, andere verkannt und bei dem ein oder anderen mag man sich sicher über die Qualität des Autors streiten können . 😉 Geschmäcker aber sind bekanntlich verschieden und so hält das Sortiment der Villa Fantastica für jeden etwas interessantes bereit.

. 😉 Geschmäcker aber sind bekanntlich verschieden und so hält das Sortiment der Villa Fantastica für jeden etwas interessantes bereit.

Um einen ersten Eindruck von der Vielfalt der Villa Fantastica zu vermitteln, hier einfach mal ein paar unsortierte Namen, die wir beim Stöbern in der Bibliothek entdeckten: Michael Moorcock, Markus Heitz, Kurd Laßwitz, Justina Robson, die Gebrüder Strugatzki, Patricia McKillip, Jack Vance, Stephen King, Thomas Burnett Swann, Ursula K. LeGuin und viele, viele mehr.

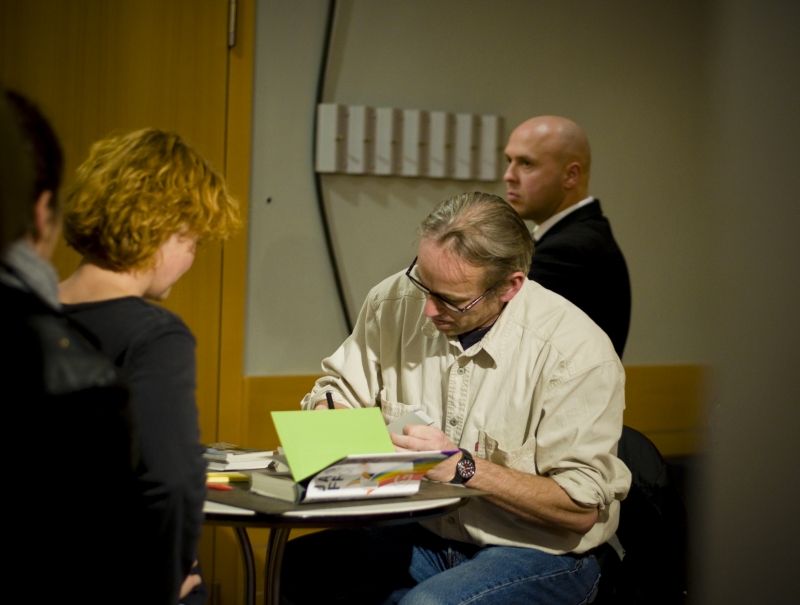

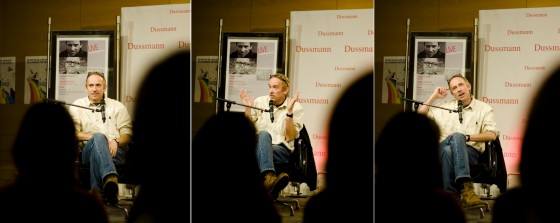

Die Villa Fantastica ist eine gemeinnützige Kultureinrichtung und finanziert sich größtenteils über Sponsoren und Spenden. Die Mitgliedschaft, die zum Ausleihen der Bücher berechtigt, ist somit kostenlos und einmal im Monat gibt es für Interessierte einen Club-Abend. Darüberhinaus werden Autorenlesungen angeboten und eine eigene Science Fiction Schriftenreihe befindet sich in der Planung. Auf der informativen und regelmäßig aktualisierten Website der Villa Fantastica kann man sich über all das auf dem Laufenden halten und noch weitere Themen entdecken.

Die Villa Fantastica ist eine gemeinnützige Kultureinrichtung und finanziert sich größtenteils über Sponsoren und Spenden. Die Mitgliedschaft, die zum Ausleihen der Bücher berechtigt, ist somit kostenlos und einmal im Monat gibt es für Interessierte einen Club-Abend. Darüberhinaus werden Autorenlesungen angeboten und eine eigene Science Fiction Schriftenreihe befindet sich in der Planung. Auf der informativen und regelmäßig aktualisierten Website der Villa Fantastica kann man sich über all das auf dem Laufenden halten und noch weitere Themen entdecken.

Bleibt abschließend nur zu sagen: Wien wurde um eine beachtliche Buchsammlung bereichert und wer das Glück hat, dort zu leben oder zu arbeiten, der sollte sich in der Villa Fantastica einmal umsehen und eine Mitgliedschaft in Erwägung ziehen.