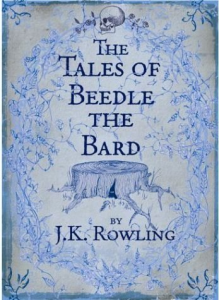

Bibliotheka Phantastika gratuliert J.K. Rowling, die heute ihren 50 Geburtstag feiert. Zu den literarischen Erfolgen der am 31. Juli in Yate, Gloucestershire, England, UK, als Joanne Rowling geborenen Fantasy- und Krimiautorin muss man eigentlich nicht viel sagen. Wer trotzdem nicht mehr weiß, was die Erfinderin von Quidditch, Hauselfen und Posteulen zum Genre beigetragen hat, und noch ein bisschen mehr erfahren will, kann einen Blick in unser Portrait werfen und sich Rowlings ganz und gar nicht gewöhnliche Karriere näher anschauen.

Bibliotheka Phantastika gratuliert J.K. Rowling, die heute ihren 50 Geburtstag feiert. Zu den literarischen Erfolgen der am 31. Juli in Yate, Gloucestershire, England, UK, als Joanne Rowling geborenen Fantasy- und Krimiautorin muss man eigentlich nicht viel sagen. Wer trotzdem nicht mehr weiß, was die Erfinderin von Quidditch, Hauselfen und Posteulen zum Genre beigetragen hat, und noch ein bisschen mehr erfahren will, kann einen Blick in unser Portrait werfen und sich Rowlings ganz und gar nicht gewöhnliche Karriere näher anschauen.

Tag: Jubiläen

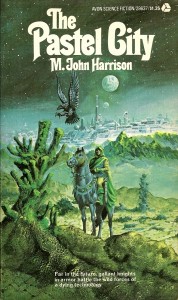

Bibliotheka Phantastika gratuliert M. John Harrison, der heute 70 Jahre alt wird. Im gleichen Jahr, in dem der am 26. Juli 1945 in Rugby in der mittelenglischen Grafschaft Warwickshire geborene Michael John Harrison in Science Fantasy seine erste Story “Marina” veröffentlichte (1966), zog er nach London und lernte dort Michael Moorcock kennen, der damals Herausgeber des (als Sprachrohr der New Wave immens wichtigen) SF-Magazins New Worlds war. Er begann, Rezensionen und Stories für New Worlds zu schreiben und blieb dem Magazin bis in die 70er Jahre u.a. als Redakteur für die literarischen Texte verbunden. Der Einfluss der britischen New Wave und vor allem Moorcocks ist in Harrisons ersten beiden Romanen – dem SF-Roman The Committed Men (1971; dt. Idealisten der Hölle (1982)) und dem Endzeit-Fantasyroman The Pastel City (1971; dt. Die Pastellstadt (1973)) – deutlich spürbar.

Viriconium – die titelgebende Stadt von The Pastel City (und die Bezeichnung der aus drei Romanen und einer Kurzgeschichten-Sammlung bestehenden Viriconium-Sequenz, sowie der Titel mehrerer Sammelbände) – ist auf einer Erde der fernsten Zukunft der letzte Hort der Zivilisation einer aussterbenden, in die Barbarei zurückgefallenen Menschheit. Beherrscht von einer Königin und umgeben von Feinden, liegt sie inmitten einer Welt, die übersät ist von den teils verrotteten, teils noch funktionsfähigen Überresten einer glorreichen Vergangenheit, in der die Nachmittagskulturen und ihre nicht mehr vorstellbaren technologischen Errungenschaften der Erde ihren Stempel aufgedrückt haben. In dieser Welt lebt der alternde tegeus-Cromis, ein ehemaliges Mitglied der königlichen Garde Viriconiums, ein abgeschiedenes Leben als Poet – bis ihn ein Hilferuf seiner Königin ereilt, da die Stadt von einer feindlichen Armee bedroht wird. Natürlich bricht tegeus-Cromis auf, um seiner Königin und seiner Heimatstadt zu helfen; er sammelt seine alten Mitstreiter um sich, erfährt, um was für einen Gegner es sich handelt, und tut dann das, was Helden eben so tun … oder auch nicht … The Pastel City ist in weiten Teilen ein faszinierender Genremix, der mit beeindruckenden Bildern aufwartet und all denen, die z.B. Michael Moorcocks Runenstab-Zyklus schätzen, nur empfohlen werden kann.

Bei A Storm of Wings (1980; dt. Das Rauschen dunkler Schwingen (1984)) sieht das dann allerdings ganz anders aus; in diesem Roman, der etwa 80 Jahre später als sein Vorgänger spielt, erzählt Harrison im Prinzip die gleiche Geschichte: wieder wird Viriconium bedroht, wieder muss ein alternder “Held” die Verteidigung übernehmen – doch dieses Mal wird das Ganze zu einem bizarren, streckenweise surrealistisch anmutenden Trip, der mit so ziemlich allem bricht, was das Genre an Konventionen kennt.

Im dritten Band In Viriconium (1982; auch als The Floating Gods (1983), dt. Die Götter der Pastellstadt (1985)) ist dann endgültig Schluss mit einer auch nur ansatzweise abenteuerlichen Handlung, die eigentlich ein fester Bestandteil von so ziemlich jedem Fantasyroman ist. Stattdessen geht es um das Leben in Viriconium, wo in der Oberstadt ein dekadenter Adel feiert und Intrigen spinnt, während in der Unterstadt eine geheimnisvolle Seuche wütet. Der Portraitmaler Ashlyme versucht, die in der Unterstadt lebende Malerin Audsley King – in die er verliebt ist – zu sich in die Oberstadt zu holen, doch er ist ein weit besserer Maler als Planer …

Die Kurzgeschichten in Viriconium Nights (1984), die handlungschronologisch die gesamte Sequenz umspannen, bewegen sich teilweise von Viriconium weg – wenn sie nicht Viriconium selbst “bewegen”, die Stadt in anderen Zusammenhängen (wie beispielsweise unserer Realität) neu verorten.

M. John Harrisons Viriconium-Sequenz als Ganzes könnte man durchaus als die literarische Umsetzung seiner in der Szene keineswegs unumstrittenen Aussagen zur Fantasy – vor allem zum World Building – betrachten, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. Vage – sehr vage – vergleichbar mit dem, was Samuel R. Delany in Return to Nevèrÿon macht, steht auch hier das Erzählte anfangs mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Genrekonventionen, um diese dann – in The Pastel City noch subtil, in A Storm of Wings radikal – zu brechen. Unabhängig von jeglicher sonstiger Einschätzung ist und bleibt The Pastel City ein nicht nur für Freunde etwas anderer Sword & Sorcery, sondern auch genrehistorisch interessantes Werk. Inwieweit man Gefallen an den anderen beiden Romanen und den Erzählungen finden kann, dürfte stark davon abhängen, wie viel Genre man in seinem Lesestoff braucht. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass es drei Sammelbände mit dem Titel Viriconium gibt (1988, 2000 und 2005), die jeweils unterschiedliche Inhalte* haben. Und dass der deutsche Zeichner Dieter Jüdt eine Comicadaption des Romans In Viriconium geschaffen hat; das Album – bzw. neudeutsch die Graphic Novel – Viriconium (2000) bietet eine überzeugende Umsetzung der eigenwilligen Atmosphäre des Originals und unterscheidet sich daher logischerweise deutlich von dem, was man ansonsten als Fantasycomic in den Regalen des Handels findet.

M. John Harrisons Viriconium-Sequenz als Ganzes könnte man durchaus als die literarische Umsetzung seiner in der Szene keineswegs unumstrittenen Aussagen zur Fantasy – vor allem zum World Building – betrachten, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. Vage – sehr vage – vergleichbar mit dem, was Samuel R. Delany in Return to Nevèrÿon macht, steht auch hier das Erzählte anfangs mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Genrekonventionen, um diese dann – in The Pastel City noch subtil, in A Storm of Wings radikal – zu brechen. Unabhängig von jeglicher sonstiger Einschätzung ist und bleibt The Pastel City ein nicht nur für Freunde etwas anderer Sword & Sorcery, sondern auch genrehistorisch interessantes Werk. Inwieweit man Gefallen an den anderen beiden Romanen und den Erzählungen finden kann, dürfte stark davon abhängen, wie viel Genre man in seinem Lesestoff braucht. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass es drei Sammelbände mit dem Titel Viriconium gibt (1988, 2000 und 2005), die jeweils unterschiedliche Inhalte* haben. Und dass der deutsche Zeichner Dieter Jüdt eine Comicadaption des Romans In Viriconium geschaffen hat; das Album – bzw. neudeutsch die Graphic Novel – Viriconium (2000) bietet eine überzeugende Umsetzung der eigenwilligen Atmosphäre des Originals und unterscheidet sich daher logischerweise deutlich von dem, was man ansonsten als Fantasycomic in den Regalen des Handels findet.

Neben einigen weiteren Romanen und diversen Erzählungen hat M. John Harrison zusammen mit Jane Johnson unter dem Pseudonym Gabriel King noch eine vierbändige Animal Fantasy um Tag, the Cat verfasst – Einzeltitel: The Wild Road (1997), The Golden Cat (1998), The Knot Garden (2000) und Nonesuch (2002) –, deren erste beide Bände es als Auf geheimen Pfaden (1991) und Die goldene Katze (2001) ebenso nach Deutschland geschafft haben wie die nach der Jahrtausendwende entstandene, aus den Bänden Light (2002), Nova Swing (2006) und Empty Space (2012) bestehende Kefahuchi Tract Trilogy (dt. Licht (2004), Nova (2007) und Raum (nur im Sammelband Licht – Die Trilogie (2014)), die zumindest hierzulande bei so manchem SF-Fan ähnliche Reaktionen hervorgerufen hat wie einst die Geschichten um die Abendkulturen bei vielen Fantasyfans.

*Details zu den Unterschieden werden in einem Kommentar nachgeliefert.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Antony Swithin, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. Ebenso wie J.R.R. Tolkien oder M.A.R. Barker war auch der am 15. Juli 1935 in Sheffield, South Yorkshire, England, geborene William Antony Swithin Sarjeant ein Uni-Professor (in diesem Fall für Geologie an der University of Saskatchewan in Saskatoon, Kanada), der sich parallel zu seiner eigentlichen Tätigkeit eine Spielwiese geschaffen hat, die er für literarische Ausflüge nutzte. Wobei die Wurzeln dieser Spielwiese bis in seine Kindheit zurückreichen, in der er die geheimnisvolle Insel Rockall – in natura ein noch nicht einmal 800 Quadratmeter großer, mehr als 400 Kilometer nordwestlich von Irland im Atlantik gelegener Felsklotz, der bei Swithin zu einer Insel von etwa der doppelten Größe der iberischen Halbinsel und zum Überbleibsel des versunkenen Atlantis wird – erstmals zum Schauplatz seiner Geschichten gemacht hatte. Anders als Tolkien war Sarjeant allerdings kein sonderlich großer Erfolg beschieden, und sein Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts unter dem aus seinem zweiten und dritten Vornamen gebildeten Pseudonym Antony Swithin erschienener vierbändiger Zyklus The Perilous Quest for Lyonesse hat auch keinen Kult-Status erlangt (was Barkers Tekumel-Romanen zumindest in Rollenspielerkreisen gelungen ist).

Im Mittelpunkt der vier Romane steht der junge Simon Branthwaite, der im Jahr 1403 – kurz nachdem König Henry IV. die Rebellion von Henry Percy niedergeschlagen hat – in Bristol ein Segelschiff besteigt, das ihn nach Rockall bringen soll. Simon muss aus England fliehen, da seine Familie in der Schlacht von Shrewsbury auf der falschen Seite gekämpft hat, daher folgt er seinem Vater und seinem Bruder, die einige Zeit vor ihm nach Lyonesse – einem Land auf der Insel Rockall –  aufgebrochen sind. In Princes of Sandastre (1990), dem ersten Band, landet Simon zwar auf der Insel, doch in einem Land namens Sandastre – und dort hat man noch nie von Lyonesse gehört. Simon ist entschlossen, Lyonesse zu finden, und so gibt er sich die größte Mühe, die Sprachen seiner neuen Heimat zu erlernen und sich mit den politischen und sonstigen Gegebenheiten vertraut zu machen. Zum Glück findet er nicht nur rasch Freunde wie etwa Prince Avran, den Sohn des Herrschers von Sandastre, sondern in dessen Schwester Princess Ilven auch die Liebe seines Lebens. Trotz seines neu gefundenen Glücks hat Simon sein ursprüngliches Ziel aber nicht vergessen, und so bricht er schließlich in The Lords of the Stoney Mountains (1991) begleitet von Avran auf, um sich auf die Suche nach Lyonesse zu begeben – eine Suche, die auch in The Winds of the Wastelands (1992) und The Nine Gods of Safaddné (1993) weitergeht und auf der er und seine Gefährten es mit allerlei Gefahren zu tun bekommen.

aufgebrochen sind. In Princes of Sandastre (1990), dem ersten Band, landet Simon zwar auf der Insel, doch in einem Land namens Sandastre – und dort hat man noch nie von Lyonesse gehört. Simon ist entschlossen, Lyonesse zu finden, und so gibt er sich die größte Mühe, die Sprachen seiner neuen Heimat zu erlernen und sich mit den politischen und sonstigen Gegebenheiten vertraut zu machen. Zum Glück findet er nicht nur rasch Freunde wie etwa Prince Avran, den Sohn des Herrschers von Sandastre, sondern in dessen Schwester Princess Ilven auch die Liebe seines Lebens. Trotz seines neu gefundenen Glücks hat Simon sein ursprüngliches Ziel aber nicht vergessen, und so bricht er schließlich in The Lords of the Stoney Mountains (1991) begleitet von Avran auf, um sich auf die Suche nach Lyonesse zu begeben – eine Suche, die auch in The Winds of the Wastelands (1992) und The Nine Gods of Safaddné (1993) weitergeht und auf der er und seine Gefährten es mit allerlei Gefahren zu tun bekommen.

Was man The Perilous Quest for Lyonesse auf alle Fälle zugute halten kann, ist die Akribie, mit der Antony Swithin sein Rockall entworfen hat, denn auf der Insel gibt es nicht nur jede Menge ansonsten bereits ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten, sondern auch die politischen, historischen und kulturellen Gegebenheiten sind bis ins Detail ausgearbeitet – und werden den Lesern und Leserinnen bei passender Gelegenheit auch nahegebracht. Was dazu führt, dass die Queste von Simon und Avran und ihren unterwegs dazustoßenden Gefährten immer mal wieder ins Stocken gerät, wenn weitschweifige Erklärungen besagter Gegebenheiten in die Geschichte eingeflochten werden. Hinzu kommt ein eher betulicher Erzählduktus und die Tatsache, dass man trotz aller Gefahren, mit denen Simon und seine Begleiter konfrontiert werden, nie so recht glaubt, dass ihnen wirklich etwas passieren könnte. Wer auf gelungenes Pacing und einen wirklich spannenden Plot Wert legt, sollte daher besser die Finger von The Perilous Quest for Lyonesse lassen. Wem es allerdings Spaß macht, eine liebevoll und mit viel Sinn für Details erschaffene Welt zu erkunden, der könnte durchaus einmal einen Blick in Princes of Sandastre und die Folgebände – die nebenbei bemerkt mit beeindruckenden und zudem noch passenden Titelbildern ausgestattet sind – werfen.

Dem Zyklus war – wie bereits erwähnt – kein sonderlich großer Erfolg beschieden, was wohl mit dafür verantwortlich war, dass Antony Swithin für den bereits komplett geschriebenen zweiten (dieses Mal fünfbändigen) Zyklus keinen Verlag mehr gefunden hat. Und da Swithin am 08. Juli 2002 an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben ist, wird es vermutlich auch keine weiteren Geschichten über Rockall mehr geben.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Ekaterina Sedia, die heute 45 Jahre alt wird. In ihren eher am Rande des Genres – sei es magischer Realismus, Urban Fantasy oder Alternative History – angesiedelten Geschichten und Romanen greift die am 09. Juli 1970 in Moskau, UdSSR, als Ekaterina Holland geborene Ekaterina Sedia, die seit 1991 in den USA lebt, häufig auf ihre russischen Wurzeln und ihre Erfahrungen als Immigrantin zurück.

Mit einer vage ans orientalische Altertum erinnernden, vom Krieg zerrissenen Welt, in der man das Schicksal des jungen Josiah verfolgt, bildet Sedias Romandebut According to Crow (2005, als E. Sedia), ein Jugendbuch mit leichten Fantasy-Elementen, in Setting und dargestellter Ära eine Ausnahme in ihrem Oeuvre. Ganz anders dagegen ihr einziges ins Deutsche übersetzte Werk, The Secret History of Moscow (2007, dt. Die geheime Geschichte Moskaus (2009)): Darin erfährt man die Geschichte der jungen Galina, die mitbekommt, wie ihre jüngere Schwester Masha sich in eine Dohle verwandelt und davonfliegt, nachdem sie ihr Kind geboren hat. Da Galina immer mal wieder Visionen hat und deswegen auch schon in psychiatrischer Behandlung war, versucht sie sich zunächst einzureden, dass das nur wieder eine dieser Visionen war. Doch dann begegnet sie dem dem Straßenmaler Fjodor, der ebenfalls merkwürdige Beobachtungen gemacht hat, die mit Vögeln zu tun haben, und  dem Polizisten Jakov, der nach verschwundenen Menschen sucht – und kurz darauf befinden sich alle drei in der Unterwelt Moskaus. In dieser Unterwelt, die auf magische Weise irgendwo “neben” den Schächten und Tunneln der Moskauer U-Bahn existiert, leben die Sagengestalten des alten Russland – wie etwa Väterchen Frost und die Kuh Zemun, die die Milchstraße erschaffen hat – ebenso weiter wie die Nachwehen belegbarer historischer Ereignisse und Figuren, die untrennbar mit der Geschichte der Stadt verbunden sind. Mit The Secret History of Moscow hat Ekaterina Sedia einen Urban-Fantasy-Roman geschrieben, der sich durch seine ungewöhnlichen Bilder und die ihm innewohnende russische Melancholie von den meisten anderen Werken dieses Subgenres deutlich unterscheidet.

dem Polizisten Jakov, der nach verschwundenen Menschen sucht – und kurz darauf befinden sich alle drei in der Unterwelt Moskaus. In dieser Unterwelt, die auf magische Weise irgendwo “neben” den Schächten und Tunneln der Moskauer U-Bahn existiert, leben die Sagengestalten des alten Russland – wie etwa Väterchen Frost und die Kuh Zemun, die die Milchstraße erschaffen hat – ebenso weiter wie die Nachwehen belegbarer historischer Ereignisse und Figuren, die untrennbar mit der Geschichte der Stadt verbunden sind. Mit The Secret History of Moscow hat Ekaterina Sedia einen Urban-Fantasy-Roman geschrieben, der sich durch seine ungewöhnlichen Bilder und die ihm innewohnende russische Melancholie von den meisten anderen Werken dieses Subgenres deutlich unterscheidet.

The Alchemy of Stone (2008) ist mit seinen Automaten auf Seelensuche und einem Krieg zwischen neuer und alter Ordnung (Mechanik und Alchemie) klassischer Steampunkstoff. In diese Auseinandersetzung gerät Mattie, ein mechanisches Wunderwerk, das sich um den Erhalt der (der alten Ordnung folgenden und daher gefährdeten) Gargoyles kümmert, auch wenn sie ihrem Wesen und ihren Bedürfnissen nach dem Fortschritt verpflichtet ist.

Auch in The House of Discarded Dreams (2010) greift Sedia auf die Auseinandersetzung von alt und neu zurück, als die Protagonistin Vimbai von den Legenden ihrer den simbabwischen Traditionen verhafteten Mutter heimgesucht wird, während in Heart of Iron (2011), einem Jugenbuch mit Steampunk-Anklängen, nicht nur die Transsibirische Eisenbahn, sondern viele weitere Neuerungen ein alternatives Russland aufmischen, so etwa die Tatsache, dass erstmals Frauen zum Studium zugelassen werden. Eine davon ist Sasha Trubetskaya, die eigentlich nur als Landei in der Adelsgesellschaft von Sankt Petersburg Fuß fassen will, sich aber unversehens als wissenschaftliche Pionierin wiederfindet. Da sie aus einer Familie mit starken Frauen stammt, nimmt sie das und auch die Komplikationen, die sich später ergeben, einigermaßen stoisch auf sich: Als chinesische Studenten verschwinden und es auf der Kippe steht, ob ihr hin- und hergerissenens Land sich politisch eher nach Osten oder nach Westen orientiert, wird Sasha in eine Verschwörung verwickelt und nutzt die fortschrittlichen Reisemöglichkeiten, die Entfernungen rapide verkürzen, zu ihrem Vorteil. Die Steampunk-Elemente treten in diesem Gesellschaftsroman eher als Hintergrundrauschen auf, vor dem eine ungewöhnliche, aber gut in ihrem historischen Kontext verwurzelte Frauenfigur glänzen kann.

Neben ihren bislang fünf Romanen hat Ekaterina Sedia – beginnend mit der SF-Story “Alphabet Angels” (mit David Bartell) in der Märzausgabe 2005 von Analog – noch knapp fünfzig Kurzgeschichten verfasst, die zum Teil in der Sammlung Moscow But Dreaming (2012) zu finden sind, und sich auch als (Mit-)Herausgeberin etlicher Anthologien um die kurze Form verdient gemacht.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Stephen R. Lawhead, der heute 65 Jahre alt wird. Dass die spirituelle Heimat des am 02. Juli 1950 in Kearney, Nebraska, geborenen Stephen Ray Lawhead der christliche Glaube ist, lässt sich in so ziemlich allen seinen Werken leicht feststellen, denn sie weisen durchgängig entsprechende, mal mehr, mal weniger deutlich spürbare Bezüge auf und finden sich auch regelmäßig auf den Listen mit Christian Fantasy. Ob und inwieweit diese Bezüge zum christlichen Glauben wahrgenommen und als störend oder bereichernd empfunden werden, hängt von den Lesern und Leserinnen selbst bzw. deren Sensibilität und/oder Umgang mit dieser Thematik ab.

Stephen Lawheads literarische Karriere begann – nach einem missglückten Ausflug ins Musik-Geschäft – reichlich unspektakulär mit der Veröffentlichung seines ersten Romans In the Hall of the Dragon King (1982), der mit den Folgebänden The Warlords of Nin (1983) und The Sword and the Flame (1984) die Dragon King Trilogy bildet, die als Dragon King Saga (1998) auch als Sammelband erschienen ist. Die Trilogie, die es unter dem Titel Die Saga des Drachenkönigs – Einzeltitel: In der Halle des Drachenkönigs (1997), Die Kriegsherren des Nin (1997) und Das Schwert und die Flamme (1998) – auch nach Deutschland geschafft hat, schildert die Abenteuer des jungen Tempel-Akolythen Quentin, eines Waisen, der eines Tages einen verwundeten Ritter auf den Stufen des Tempels findet und kurz darauf mit der Mission unterwegs ist, das Königreich Mesandor vor dem Bösen zu retten. Die Dragon King Trilogy ist eine Mischung aus Entwicklungsroman und Queste und somit typische 80er-Jahre-Fantasy, die allerdings unter einem allzu vorsehbaren Plot, klischeehaften und eindimensional gezeichneten Figuren und einer sehr simplen Gut-Böse-Dichotomie (vor allem der böse Magier Nimrood gerinnt mehr oder weniger zur Karikatur) leidet.

Nach einem kurzen, bereits wesentlich gelungeneren Ausflug in die SF mit Dreamthief (1983; dt. Traumdieb (1992)) und dem aus den Romanen The Search for Fierra (1985) und The Siege of Dome bestehenden Empyrion-Zweiteiler (dt. Empyrion: Die Suche und Empyrion: Die Belagerung (beide 1998)) wandte sich Lawhead mit dem fünfbändigen Pendragon Cycle wieder der Fantasy – in diesem Fall dem Artus-Mythos – zu.

Nach einem kurzen, bereits wesentlich gelungeneren Ausflug in die SF mit Dreamthief (1983; dt. Traumdieb (1992)) und dem aus den Romanen The Search for Fierra (1985) und The Siege of Dome bestehenden Empyrion-Zweiteiler (dt. Empyrion: Die Suche und Empyrion: Die Belagerung (beide 1998)) wandte sich Lawhead mit dem fünfbändigen Pendragon Cycle wieder der Fantasy – in diesem Fall dem Artus-Mythos – zu.

Wobei er die Geschichte in Taliesin (1987) deutlich früher beginnen lässt, als man es sonst aus der Artus-Literatur kennt, nämlich mit den Eltern von Merlin, der atlantischen Königstochter Charis und dem keltischen Königssohn und Druiden Taliesin, deren Lebensgeschichte in zwei separaten Handlungssträngen geschildert wird, da sie sich erst begegnen, nachdem Atlantis untergegangen ist. In den beiden direkt an Taliesin anschließenden Bänden Merlin (1988) und Arthur (1989) bewegen wir uns wie in den etwas später nachgeschobenen Fortsetzungen Pendragon (1994) und Grail (1997) dann wieder in vertrauteren Gefilden. Die Idee, den Artus- mit dem Atlantis-Mythos zu verknüpfen, macht den Pendragon Cycle – dessen erste vier Bände als Die Pendragon-Saga mit den Einzeltiteln Taliesin, Merlin (beide 1995), Artus und Pendragon (beide 1996) auch auf Deutsch erschienen sind – zu einem zunächst einmal recht originellen und ungewöhnlichen Bestandteil der Artus-Literatur. Lawheads Atlantis bzw. dessen Kultur ist zwar ein wildes Konglomerat aus den unterschiedlichsten Versatzstücken, aber durchaus interessant, und der keltische Hintergrund des frühen Britannien wirkt sauber recherchiert. Allerdings erweisen sich speziell bei diesem Zyklus die christlichen Elemente bzw. deren Verwendung als problematisch, denn dadurch, dass Lawhead so ziemlich alle wichtigen Figuren – das heißt, auch Taliesin und Merlin – zu Christen macht, löscht er den ursprünglichen mythischen Subtext des Artus-Mythos aus (sein Merlin, dessen Denken und Handeln von seinen christlichen Überzeugungen geleitet wird, ist der genaue Gegenentwurf zum durch und durch heidnischen Merlin, wie ihn der erst kürzlich hier erwähnte Nikolai Tolstoy schildert). Ob und inwieweit das den Lesespaß mindert, den man vor allem an den ersten drei Bänden des Pendragon Cycle finden kann, bleibt jedem Leser bzw. jeder Leserin selbst überlassen.

Dass neben dem christlichen Glauben auch die keltische Mythologie für Stephen Lawhead eine wichtige Rolle spielt, konnte man man schon seiner Interpretation des Artus-Mythos anmerken. Noch wesentlich tiefer in der keltischen Mythologie verwurzelt ist die Trilogie The Song of Albion, die er nach den ersten drei Bänden des Pendragon Cycle verfasst hat. In The Paradise War (1991) geraten zwei Junge Studenten aus Oxford – der Amerikaner Lewis Gillies und sein Zimmergenosse, der Engländer Simon Rawson – in die keltische Anderswelt. Simon, der genau wusste, was er tat, hilft zunächst dem deutlich später eintreffenden Lewis, sich in der keltischen Kriegergesellschaft (der er selbst inzwischen angehört) zu integrieren. Doch als ein altes Übel neu erwacht und ein Streit um die Thronfolge entbrennt, werden Llew und Siawn Hy, wie sie jetzt genannt werden, alsbald zu erbitterten Gegnern. Der Konflikt zwischen Llew bzw. Llew Silver Hand und Siawn Hy setzt sich auch in den Folgebänden The Silver Hand (1992) und The Endless Knot (1993) fort, in denen außerdem alte Mächte der Anderswelt eine  ebenso wichtige Rolle spielen wie die Versuche von Menschen aus unserer Welt, die Anderswelt auszubeuten. Die Trilogie, die als Das Lied von Albion – Einzeltitel: Krieg im Paradies (1993), Rückkehr der Helden (1994) und Der endlose Knoten (1995) – ebenfalls auf Deutsch erschienen ist, ist vielleicht Lawheads gelungenster Beitrag zur Fantasy. Zwar sind natürlich auch hier – vor allem im letzten Band – christliche Elemente spürbar, aber sie verzerren das Ausgangsmaterial nicht ganz so stark wie das beim Pendragon Cycle der Fall war.

ebenso wichtige Rolle spielen wie die Versuche von Menschen aus unserer Welt, die Anderswelt auszubeuten. Die Trilogie, die als Das Lied von Albion – Einzeltitel: Krieg im Paradies (1993), Rückkehr der Helden (1994) und Der endlose Knoten (1995) – ebenfalls auf Deutsch erschienen ist, ist vielleicht Lawheads gelungenster Beitrag zur Fantasy. Zwar sind natürlich auch hier – vor allem im letzten Band – christliche Elemente spürbar, aber sie verzerren das Ausgangsmaterial nicht ganz so stark wie das beim Pendragon Cycle der Fall war.

Nach The Song of Albion konzentrierte sich Stephen Lawhead – abgesehen von dem vage mit dem Pendragon Cycle verküpften Near-Future-Thriller Avalon: The Return of King Arthur (1999; dt. Avalons Rückkehr (2003)) – mehrere Jahre lang auf das Verfassen historischer Romane ohne phantastische Elemente wie Byzantium (1996), eine Trilogie mit dem Titel The Celtic Crusades (1998-2001), Patrick: Son of Ireland (2003; auch als Patrick (2004)) und die King Raven Trilogy (2006-2009), eine eigenwillige Neuinterpretation der Legende von Robin Hood, die Lawhead vom mittelenglischen Nottinghamshire nach Wales verlegte. Auch diese Romane sind übersetzt und hierzulande veröffentlicht worden.

2010 ist er mit The Skin Map, dem ersten Band des fünfteiligen Zyklus Bright Empires, wieder zur Phantastik zurückgekehrt. In The Skin Map und den Folgebänden The Bone House (2011), The Spirit Well (2012), The Shadow Lamp (2013) und The Fatal Tree (2014) geht es um die Ley Lines oder Ley-Linien – hypothetische Pfade, auf denen man durch die Zeit in alternative Welten reisen kann. Das behauptet zumindest Kit Livingstones vermeintlich längst toter Urgroßvater, derm er eines Tages überraschend begegnet. Natürlich glaubt Kit ihm kein Wort, doch als seine Freundin Wilhelmina kurz darauf auf einem dieser Pfade verschwindet, begibt sich Kit auf eine Reise durch Raum und Zeit, die ihn an die ungewöhnlichsten Orte führt. Wie fast das gesamte Œuvre Lawheads (abgesehen von seinen Kinderbüchern und dem letzten Band des Pendragon Cycle) ist auch dieser Zyklus als Die schimmernden Reiche – Einzeltitel: Die Zeitwanderer (2011), Das Knochenhaus (2012), Die Seelenquelle (2013), Das Schattenlicht (2014) und Der Schicksalsbaum (2015) auf Deutsch erschienen.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Nikolai Tolstoy, der heute 80 Jahre alt wird. Oder, genauer gesagt, dem am 23. Juni 1935 in Maidstone in der südostenglischen Grafschaft Kent geborenen englisch-russischen Historiker und Autor Graf Nikolai Dmitrievich Tolstoy-Miloslavsky*, der sich als Nikolai Tolstoy zunächst mit Sachbüchern über den Zweiten Weltkrieg und dessen Nachwehen – beispielsweise Victims of Yalta (1977, rev. 1979; dt. Die Verratenen von Jalta. Englands Schuld vor der Geschichte (1978)) – oder auch mit einem biographischen Portrait seiner Familie – The Tolstoys: 24 Generations of Russian History, 1353-1983 (1983; dt. Das Haus Tolstoi. 24 Generationen russischer Geschichte (1353-1983) (1985)) – einen Namen machte. Danach wandte er sich einem Themenkreis zu, mit dem er in seiner Kindheit zum ersten Mal in Berührung gekommen war, als er kindgerechte Versionen der Artus-Geschichten von Sir Thomas Malory und des Mabinogion verschlungen hatte, und zu dem er sich während des Studiums am Trinity College in Dublin und danach eine umfangreiche Bibliothek aufgebaut hatte. Ursprünglich war er vor allem an Artus bzw. dem Artus-Mythos interessiert gewesen, doch im Laufe der Jahre begann er, die Merlin-Legende durch die Linse keltischer Mythologie zu betrachten, und kam zu dem Schluss, dass Merlin tatsächlich eine historische Figur war. Wie er zu diesem Schluss gekommen ist und welcher Quellen er sich bedient hat, erklärt er in dem Sachbuch The Quest for Merlin (1985; dt. Auf der Suche nach Merlin (1987)).

Als Tolstoy feststellte, dass er – zumindest auf der Sachbuchebene – alles zu Merlin gesagt hatte, was er zu ihm sagen wollte, aber innerlich noch nicht ganz mit dem Thema fertig war, reifte in ihm der Entschluss, das Ganze einmal literarisch anzugehen – und das Ergebnis (und der Grund, warum Nikolai Tolstoy hier heute überhaupt auftaucht) ist der Roman The Coming of the King (1988), der Auftaktband einer geplanten, aber nie vollendeten Merlin-Trilogie. In Anbetracht von Tolstoys Hintergrund, seinem Interesse an den Dark Ages und den alten (nicht nur)  keltischen Mythologien ist es nicht weiter verwunderlich, dass The Coming of the King – ähnlich wie die Saga of Parsival des vor zwei Monaten hier erwähnten Richard Monaco – auf ältere Quellen rekurriert, in denen noch nichts von der Ritterromatik zu finden ist, die seit Malorys Zeiten meist unverzichtbarer Bestandteil des Artus-Sagenkreises geworden ist. Doch im Gegensatz zu Monaco, dessen Ansatz man vielleicht am ehesten als postmodern bezeichnen könnte, hat Tolstoy sich für eine sprachlich und stilistisch archaisierende Herangehensweise entschieden. Mit dem Effekt, dass The Coming of the King sich nicht wie ein Fantasyroman liest, sondern wie ein irgendwann im sechsten nachchristlichen Jahrhundert entstandenes und somit ohne Rücksicht auf heutige Erzählkonventionen und Lesegewohnheiten verfasstes Epos.

keltischen Mythologien ist es nicht weiter verwunderlich, dass The Coming of the King – ähnlich wie die Saga of Parsival des vor zwei Monaten hier erwähnten Richard Monaco – auf ältere Quellen rekurriert, in denen noch nichts von der Ritterromatik zu finden ist, die seit Malorys Zeiten meist unverzichtbarer Bestandteil des Artus-Sagenkreises geworden ist. Doch im Gegensatz zu Monaco, dessen Ansatz man vielleicht am ehesten als postmodern bezeichnen könnte, hat Tolstoy sich für eine sprachlich und stilistisch archaisierende Herangehensweise entschieden. Mit dem Effekt, dass The Coming of the King sich nicht wie ein Fantasyroman liest, sondern wie ein irgendwann im sechsten nachchristlichen Jahrhundert entstandenes und somit ohne Rücksicht auf heutige Erzählkonventionen und Lesegewohnheiten verfasstes Epos.

Tolstoys Merlin – oder Myrddin, wie er ihn nennt – ist kein Zeitgenosse Artus’, sondern lebt mehrere Generationen später, zu einem Zeitpunkt, an dem sich keltische Könige und sächsische bzw. nordische Eindringlinge um die Überreste von Artus’ einstigem Reich streiten. Wer da letztlich mit wem verbündet ist und warum gegen wen kämpft, ist vermutlich nur für Leser und Leserinnen mit einem entsprechend breiten und tiefen historischen und mythologischen Hintergrund erkennbar – vor allem, da viele der vertrauten Begrifflichkeiten des Artus-Mythos nicht oder allenfalls in verfremdeter Form auftauchen. Hinzu kommt, dass die – fast ausschließlich männlichen (in Tolstoys Kriegergesellschaften haben Frauen wenig bis nichts zu sagen) – Figuren ziemlich eindimensional charakterisiert sind, so dass es von Königen wimmelt, die mal grimmig, mal unbesonnen und mal überaus großzügig sind, und deren Krieger vor allem tapfer und deren Barden vor allem sprachgewandt sind. Einzig der römische Tribun Rufinus, der merkwürdig fehl am Platz wirkt, sticht ein wenig heraus. Auch Myrddin selbst bleibt eine schwer fassbare Figur, über den man zwar Vieles erfährt – etwa, dass er vierzig Jahre als Fisch gelebt hat und mit den Heringsschwärmen gezogen ist –, ohne dass sich ein rundes Gesamtbild ergibt. Doch trotz all dieser Einwände bietet The Coming of the King ein zwar anstrengendes, aber streckenweise faszinierendes Leseerlebnis, das viel mehr mit alten Sagen und Mythen gemein hat, als mit einem typischen Artus- oder Fantasyroman, und kann – wenn man sich auf die Erzählweise einlässt – einen ganz eigenen Lesesog erzeugen.

Von daher ist es durchaus bedauerlich, dass Nikolai Tolstoy die beiden geplanten Folgebände seiner Trilogie nie geschrieben hat – nicht, weil er die Lust an dem Thema verloren hätte, sondern weil er kurz nach Erscheinen von The Coming of the King in einen langen Rechtsstreit verwickelt wurde, der mit den Thesen zu tun hat, die er u.a. in dem bereits genannten Sachbuch The Victims of Jalta aufgestellt hat**.

Erst einige Zeit nach dem Tod seines langjährigen Kontrahenten hat er wieder damit begonnen, Bücher zu veröffentlichen, unter anderem Patrick O’Brian – The Making of the Novelist (2204), den ersten Band einer Biographie seines verstorbenen Stiefvaters, den man auch hierzulande als Schöpfer der marinehistorischen Romanserie um Jack Aubrey und Stephen Maturin kennen dürfte (und wenn nicht, kennt man vielleicht zumindest Master and Commander, die aus Plotelementen von drei Romanen der Reihe zusammengesetzte Verfilmung). Seit Mitte der 90er Jahre ist der überzeugte Monarchist Tolstoy auch politisch aktiv und ist bei den englischen Parlamentswahlen mehrfach als Kandidat der UKIP in den Wahlkampf gezogen (und gescheitert).

Dessen ungeachtet bleibt The Coming of the King eine Leseempfehlung für alle, die einmal einen ganz anderen Merlin-Roman lesen wollen und eine echte inhaltliche und stilistische Herausforderung suchen. Wer hingegen einfach nur einen flott wegzulesenden Roman aus dem Artus-Mythos sucht, sollte lieber einen großen Bogen um das Werk machen.

* – im Artikel steht die englische Transliteration, die deutsche lautet Nikolai Dmitrijewitsch Tolstoi-Miloslawski und macht ein bisschen deutlicher, dass es sich bei Nikolai Tolstoy um einen entfernten Verwandten von Lew Nikolajewitsch (oder auch nur Leo) Tolstoi handelt;

** – wer an den Hintergründen zu besagtem Rechtsstreit interessiert ist, sei auf den Eintrag zu Tolstoy in der englischen bzw. deutschen Wikipedia verwiesen;

Bibliotheka Phantastika gratuliert Richard Parks, der heute seinen 60. Geburtstag feiert. Der am 15. Juni 1955 in Newton, Mississippi, USA, geborene Billy Richard Parks sieht sich in erster Linie nicht als Romanautor, sondern vor allem als Verfasser von Kurzgeschichten, daher kennt man ihn vielleicht am ehesten, wenn man ab und zu einen Blick in Magazine wie Realms of Fantasy oder Beneath Ceaseless Skies wirft, in denen Parks seit über zwanzig Jahren regelmäßig veröffentlicht wird. Nachlesen kann man einen Großteil der Geschichten in den Sammlungen The Ogre’s Wife (2002), Worshipping Small Gods (2007) und On the Banks of the River of Heaven (2010). Dabei lässt sich feststellen, dass es zwei wiederkehrende Themen in seinem Oeuvre gibt, nämlich die Interpretation klassischer Märchen und Mythenstoffe, und das historische Japan.

Auch sein erster Roman The Long Look (2008) bedient sich an vielen aus Märchen (und Fantasy-Literatur) bekannten Motiven: Der „Long Look“ ist eine prophetische Gabe, die der gefürchtete Zauberer Tymon besitzt und die ihn zum Handeln treibt – oft zu Taten, die ihn in den Augen der Welt ziemlich schlecht dastehen lassen und ihm den Beinamen „the Black“ eingebracht haben. Als Tymon in einem seiner aktionistischen Anfälle eine (ziemlich clevere) Prinzessin entführt, zu deren Rettung ein (ziemlich dümmlicher) edler Prinz ausreitet, bringt er mehr durcheinander als nur arrangierte Adelsehen. Was darauf folgt, ist eine sehr ironische und gegen den Strich gebürstete Variante einer Geschichte, die man schon häufig gelesen hat, und deren Figuren für einige Überraschungen gut sind.

Mit seiner Reihe um den Monsterjäger Lord Yamada, die mit dem Kurzgeschichtenband Yamada Monogatari: Demon Hunter (2013) beginnt, begibt sich Richard Parks ins historische Japan und bedient sich an den dortigen Sagenstoffen, die er kenntnisreich interpretiert und variiert, wenn er seinen Protagonisten ausschickt, um mit Bestien fertig zu werden, die die Auftraggeber nicht selten selbst heraufbeschworen haben. Lord Yamadas Geschichte ist mit der des kaiserlichen Hofes verstrickt, und das Päckchen aus der Vergangenheit, das er mit sich herumträgt und das ihn letztlich durch die Lande und zum Sake treibt, wird im ersten Roman Yamada Monotagari: To Break the Demon Gate (2014) zu einer unangenehmen Verantwortung, der Lord Yamada sich nicht entziehen kann. Die Reihe soll um zwei Bände erweitert werden, so dass der tragische Held womöglich noch eine Chance auf Erlösung hat.

Mit seiner Reihe um den Monsterjäger Lord Yamada, die mit dem Kurzgeschichtenband Yamada Monogatari: Demon Hunter (2013) beginnt, begibt sich Richard Parks ins historische Japan und bedient sich an den dortigen Sagenstoffen, die er kenntnisreich interpretiert und variiert, wenn er seinen Protagonisten ausschickt, um mit Bestien fertig zu werden, die die Auftraggeber nicht selten selbst heraufbeschworen haben. Lord Yamadas Geschichte ist mit der des kaiserlichen Hofes verstrickt, und das Päckchen aus der Vergangenheit, das er mit sich herumträgt und das ihn letztlich durch die Lande und zum Sake treibt, wird im ersten Roman Yamada Monotagari: To Break the Demon Gate (2014) zu einer unangenehmen Verantwortung, der Lord Yamada sich nicht entziehen kann. Die Reihe soll um zwei Bände erweitert werden, so dass der tragische Held womöglich noch eine Chance auf Erlösung hat.

Richard Parks experimentiert außerdem mit verschiedenen Veröffentlichungsformen herum und hat einige seiner Geschichten ausgebaut und selbst als eBook herausgebracht oder auf seiner Webseite veröffentlicht. Dafür, dass sie erklärtermaßen nicht sein Hauptmetier sind, machen seine Romane (auch wenn sie oft episodenhaft daherkommen und durchaus von der kurzen Form beeinflusst sind) auf ihre leise, unaufgeregte Weise sehr viel Spaß. Eine deutsche Übersetzung liegt bisher nicht vor.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Lin Carter, der heute 85 Jahre alt geworden wäre. Man tut dem am 09. Juni 1930 in St. Petersburg, Florida, geborenen Linwood Vrooman Carter gewiss nicht unrecht, wenn man ihn als schillernde Figur bezeichnet – und zwar sowohl als Mensch wie auch als in der amerikanischen SF- und Fantasy-Szene professionell tätigen Herausgeber, Autor und Kritiker. Wenn etwas schillert, gibt es neben hell strahlenden Flächen auch immer stumpfe, weniger ansehnliche Flecken. Bei Lin Carter finden sich diese stumpfen Flecken vor allem im Hinblick auf seine Fähigkeiten als Autor, wohingegen der Herausgeber Lin Carter vielleicht nicht nur hell strahlt, aber immer mindestens ein sanftes Glimmen verbreitet.

Carters erste professionelle Veröffentlichung war die (mit Randall Garrett verfasste) SF-Story “Masters of the Metropolis” in der Aprilausgabe 1957 des Magazine of Fantasy and Science Fiction, auf die eine zum Cthulhu-Mythos zu zählende Story mit dem Titel “The Slitherer from the Slime” (in Inside SF, September 1958, Co-Autor Dave Foley) folgte. Als er nach einer siebenjährigen Pause 1965 wieder mit einer Story in Erscheinung trat (“Uncollected Works” in der Märzausgabe des Magazine of F & SF), bedeutete dies gleichzeitig den Startschuss zu einer Phase enormer Produktivität, die mehr oder weniger ungebrochen bis zu seinem Tod im Jahre 1988 anhalten sollte, und in der Carter nicht nur unzählige Geschichten sondern auch jede Menge Romane verfasste, die meist Teil eines mehrbändigen Zyklus bzw. einer Serie waren.

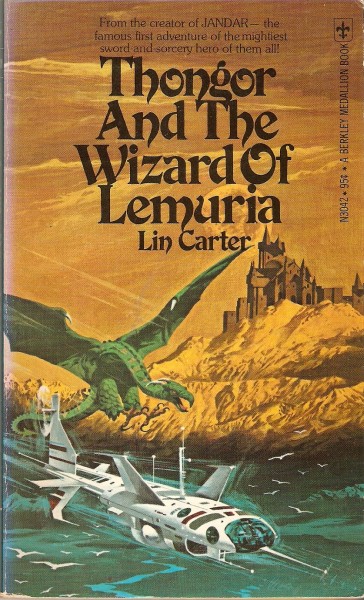

Der erste dieser Romane war The Wizard of Lemuria (1965; überarbeitet als Thongor and the Wizard of Lemuria (1969)), der Auftakt der Thongor Saga, in deren Mittelpunkt der – eindeutig an Howards Conan angelehnte – barbarische Krieger Thongor steht, der sich 500.000 Jahre v.Chr. auf dem Kontinent Lemuria mit Magiern, Monstern und allen möglichen anderen Fährnissen herumschlagen muss, das Herz einer Prinzessin und den Thron eines Königreichs gewinnt … und immer noch keine Ruhe hat. Man kann und darf die mit den Bänden Thongor of Lemuria (1966; überarbeitet als Thongor and the Dragon City (1970)), Thongor Against the Gods (1967), Thongor in the City of Magicians (1968), Thongor at the End of Time (1968) und Thongor Fights the Pirates of Tarakus (1970) fortgesetzte Serie durchaus als Hommage an die von Carter glühend heiß verehrten Pulp-Größen Robert E. Howard und Edgar Rice Burroughs betrachten (Thongor ist zwar äußerlich beinahe ein Zwilling von Conan, doch charakterlich steht er Burroughs’ Helden deutlich näher, und Lemuria ist zwar ein hauptsächlich von dichtem Dschungel bedeckter Kontinent, aber die Monstren, mit denen Thongor es zu tun bekommt, und technische Errungenschaften wie Luftschiffe etc. erinnern mehr an Barsoom als an Howards hyborisches Zeitalter), doch das macht sie letztlich auch nicht besser. Oder, anders gesagt: es bedarf schon einer großen Vorliebe für Trash in Reinkultur, um die Thongor-Romane “genießen” zu können (die interessanterweise ungeachtet ihrer nicht vorhandenen Qualität alle auf Deutsch erschienen sind*).

Der erste dieser Romane war The Wizard of Lemuria (1965; überarbeitet als Thongor and the Wizard of Lemuria (1969)), der Auftakt der Thongor Saga, in deren Mittelpunkt der – eindeutig an Howards Conan angelehnte – barbarische Krieger Thongor steht, der sich 500.000 Jahre v.Chr. auf dem Kontinent Lemuria mit Magiern, Monstern und allen möglichen anderen Fährnissen herumschlagen muss, das Herz einer Prinzessin und den Thron eines Königreichs gewinnt … und immer noch keine Ruhe hat. Man kann und darf die mit den Bänden Thongor of Lemuria (1966; überarbeitet als Thongor and the Dragon City (1970)), Thongor Against the Gods (1967), Thongor in the City of Magicians (1968), Thongor at the End of Time (1968) und Thongor Fights the Pirates of Tarakus (1970) fortgesetzte Serie durchaus als Hommage an die von Carter glühend heiß verehrten Pulp-Größen Robert E. Howard und Edgar Rice Burroughs betrachten (Thongor ist zwar äußerlich beinahe ein Zwilling von Conan, doch charakterlich steht er Burroughs’ Helden deutlich näher, und Lemuria ist zwar ein hauptsächlich von dichtem Dschungel bedeckter Kontinent, aber die Monstren, mit denen Thongor es zu tun bekommt, und technische Errungenschaften wie Luftschiffe etc. erinnern mehr an Barsoom als an Howards hyborisches Zeitalter), doch das macht sie letztlich auch nicht besser. Oder, anders gesagt: es bedarf schon einer großen Vorliebe für Trash in Reinkultur, um die Thongor-Romane “genießen” zu können (die interessanterweise ungeachtet ihrer nicht vorhandenen Qualität alle auf Deutsch erschienen sind*).

Carters Begeisterung für Edgar Rice Burroughs bzw. dessen Marsromane zeigt sich auch an der achtbändigen Callisto-Serie (Jandar of Callisto, Black Legion of Callisto (beide 1972), Sky Pirates of Callisto (1973), Mad Empress of Callisto, Mind Wizards of Callisto, Lankar of Callisto (alle 1975), Ylana of Callisto (1977) und Renegade of Callisto (1978)), in der es einen amerikanischen Soldaten im Dschungel von Kambodscha auf magische Weise auf den Jupitermond Callisto verschlägt, wo er fortan allerlei Abenteuer erlebt, und deren (peinlicher) Höhepunkt zweifellos der sechste Band ist, in dem Lin Carter selbst nach Callisto gelangt …

Während die Callisto-Serie komplett ins Deutsche übersetzt wurde, hat das bei der wesentlich lesbareren, dieses Mal an Burroughs’ Venusromane angelehnten Sequenz mit dem Titel The Green Star Rises (Under the Green Star (1972), When the Green Star Calls (1973), By the Light of the Green Star (1974), As the Green Star Rises (1975) sowie In the Green Star’s Glow (1976)) nicht ganz geklappt; hier war nach drei Bänden Schluss.

Von den übrigen Serien und Zyklen Carters ist nur noch die der Science Fantasy zuneigende Great Imperium Trilogy (1966-71) übersetzt worden, außerdem der erste Band des Vierteilers The Man Who Loved Mars (1973-84) – eine Hommage an Leigh Bracketts Marsromane, die sich natürlich nicht mit dem Original messen kann, aber zu den besseren Werken Carters zu zählen ist – und der SF-Roman Time War (1974). Carters weitere Zyklen – wie die Chronicles of Kylix (drei Bände, 1971-84), das in einem Dying-Earth-Szenario angesiedelte Gondwane Epic (sechs Bände, 1969-74), die Doc-Savage-Hommage Zarkon (fünf Bände, 1975-87), die an Burroughs’ Pellucidar-Serie angelehnte Zanthodon-Sequenz (fünf Bände, 1979-82) oder die der High Fantasy zuzurechnende Tetralogie Terra Magica (vier Bände, 1982-88) – wurden der deutschen Leserschaft ebenso erspart bzw. vorenthalten (denn hier finden sich einige seiner besseren Werke) wie seine restlichen Einzelromane.

Doch Lin Carter war nicht nur ein im besten Fall (und eher selten) durchschnittlicher Autor; wesentlich wichtiger war seine editorische Arbeit, zunächst und vor allem als Herausgeber der Taschenbuchreihe Ballantine Adult Fantasy (1969-73 bzw. ’74), in der er einer neuen Leserschaft halb oder ganz vergessene Fantasyklassiker wie William Morris, Lord Dunsany, James Branch Cabell, Fletcher Pratt, George MacDonald, Hope Mirlees, Clark Ashton Smith, H.P. Lovecraft, William Hope Hodgson, Henry Rider Haggard, H. Warner Munn oder Evangeline Walton (die er sogar zum Weiterschreiben animierte) nahebrachte und mit Katherine Kurtz, Joy Chant und Sanders Ann Laubenthal außerdem noch vielversprechende neue Autorinnen präsentierte. Der Einfluss, den diese Reihe – nicht zuletzt als Gegengewicht zu der ansonsten in dieser Zeit den US-Taschenbuchmarkt dominierenden Sword & Sorcery – auf die amerikanische Fantasyszene hatte, sollte nicht unterschätzt werden.

Doch Lin Carter war nicht nur ein im besten Fall (und eher selten) durchschnittlicher Autor; wesentlich wichtiger war seine editorische Arbeit, zunächst und vor allem als Herausgeber der Taschenbuchreihe Ballantine Adult Fantasy (1969-73 bzw. ’74), in der er einer neuen Leserschaft halb oder ganz vergessene Fantasyklassiker wie William Morris, Lord Dunsany, James Branch Cabell, Fletcher Pratt, George MacDonald, Hope Mirlees, Clark Ashton Smith, H.P. Lovecraft, William Hope Hodgson, Henry Rider Haggard, H. Warner Munn oder Evangeline Walton (die er sogar zum Weiterschreiben animierte) nahebrachte und mit Katherine Kurtz, Joy Chant und Sanders Ann Laubenthal außerdem noch vielversprechende neue Autorinnen präsentierte. Der Einfluss, den diese Reihe – nicht zuletzt als Gegengewicht zu der ansonsten in dieser Zeit den US-Taschenbuchmarkt dominierenden Sword & Sorcery – auf die amerikanische Fantasyszene hatte, sollte nicht unterschätzt werden.

Bereits während seiner Tätigkeit als Herausgeber der Ballantine-Adult-Fantasy-Reihe hatte Lin Carter mehrere Anthologien (ebenfalls mit größtenteils klassischem Material) herausgegeben, und auch nachdem die Reihe eingestellt wurde, war er weiter als Anthologist aktiv. In den  fünf Flashing-Swords!-Bänden (1973-81) präsentierte er die neuesten Geschichten der Mitglieder des von ihm gegründeten exklusiven Autorenzirkels SAGA (Swordsmen and Sorcerers’ Guild of America), der hauptsächlich aus Heroic-Fantasy-Autoren bestand, und in den sechs Bänden der Reihe The Year’s Best Fantasy Stories (1975-80) verschaffte er einem bunten Querschnitt von Geschichten aus teilweise obskuren Quellen einen größeren Auftritt. Wenn man darüber hinwegsieht, dass Carter auch immer mindestens eine eigene Geschichte in die Year’s-Best-Bände hineingemogelt hat – die allerdings zumeist besser als der größte Teil seiner Romane waren – muss man ihm zubilligen, dass er bei beiden Reihen (die größtenteils auch auf Deutsch erschienen sind) recht ordentliche Arbeit geleistet hat; das gilt auch für die vier der Phantastik zuneigenden Weird-Tales-Anthologien (1980-83).

fünf Flashing-Swords!-Bänden (1973-81) präsentierte er die neuesten Geschichten der Mitglieder des von ihm gegründeten exklusiven Autorenzirkels SAGA (Swordsmen and Sorcerers’ Guild of America), der hauptsächlich aus Heroic-Fantasy-Autoren bestand, und in den sechs Bänden der Reihe The Year’s Best Fantasy Stories (1975-80) verschaffte er einem bunten Querschnitt von Geschichten aus teilweise obskuren Quellen einen größeren Auftritt. Wenn man darüber hinwegsieht, dass Carter auch immer mindestens eine eigene Geschichte in die Year’s-Best-Bände hineingemogelt hat – die allerdings zumeist besser als der größte Teil seiner Romane waren – muss man ihm zubilligen, dass er bei beiden Reihen (die größtenteils auch auf Deutsch erschienen sind) recht ordentliche Arbeit geleistet hat; das gilt auch für die vier der Phantastik zuneigenden Weird-Tales-Anthologien (1980-83).

Last but not least sollte man vielleicht noch erwähnen, dass Lin Carter sich auch als Kritiker versucht hat. Bei Tolkien: A Look Behind “The Lord of the Rings” (1969) und Lovecraft: A Look Behind the “Cthulhu Mythos” (1972) handelt es sich vermutlich um die frühesten Versuche einer Auseinandersetzung mit den zwei zentralen Figuren bzw. Werken der Fantasy und der Weird Fiction, während Imaginary Worlds (1973) so etwas wie eine erste, das ganze Genre umfassende Bestandsaufnahme darstellt. Natürlich wirken diese Werke aus heutiger Sicht ziemlich lückenhaft und oberflächlich, aber sie zeigen auch, wie sehr Carter die Fantasy (und die Weird Fiction) geliebt hat.

Letztlich ist es unmöglich, den am 07. Februar 1988 im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorbenen Lin Carter auf diesem begrenzten Raum so richtig zu erfassen. Er war gemeinsam mit Lyon Sprague de Camp an der Aufbereitung und Fortführung der Conan Saga beteiligt (und hat dabei etliche Story-Fragmente Howards ergänzt und auch neue Stories geschrieben), was seiner Reputation bei den Howard-Fans nicht gerade zuträglich war, und er war ein eher nicht sonderlich guter Autor. Im Prinzip war er wohl ein Fanboy – ein unglaublich belesener Fanboy –, der die Chance ergriffen hat, in dem Genre tätig zu werden, das ihm am Herzen lag. Als Herausgeber hat er allerdings Annerkennenswertes oder gar Großes geleistet, und die Pläne, die er für die Weiterführung der Ballantine-Adult-Fantasy-Reihe hatte, gehen in eine interessante Richtung. Dass er auch als Autor mehr hätte leisten können, deutet sich in ein paar Romanen und einer Handvoll Kurzgeschichten (und in den Fragmenten seines geplanten, nie vollendeten Opus magnum Khymyrium) zumindest vage an.

* – bibliographische Angaben zu den auf Deutsch erschienen Werken Lin Carters (Romane und Anthologien) gibt’s in einem Kommentar – schließlich soll der Beitrag nicht nur aus Titellistten bestehen …

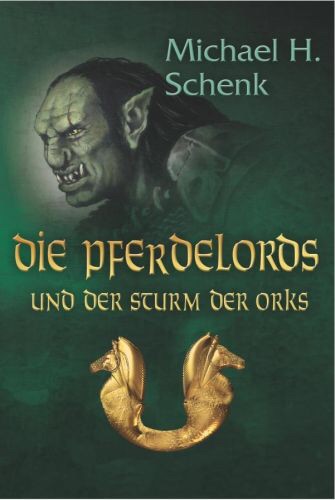

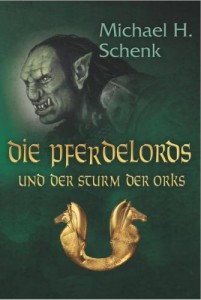

Bibliotheka Phantastika gratuliert Michael H. Schenk, der heute 60 Jahre alt wird. Ebenso wie viele andere seiner deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen, die nach der Jahrtausendwende auf den Plan getreten sind, verdankt der am 07. Juni 1955 in Bonn geborene Michael H. Schenk den Start seiner Autorenkarriere der Verfilmung von J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings – zumindest indirekt.  Denn auch wenn die Geschichte des Reitervolks, die Schenk in insgesamt zwölf Bänden unter dem Titel Die Pferdelords erzählt bzw. erzählen will, in ihren Grundzügen und vielen Details bereits lange vor Peter Jacksons Filmen entstanden ist, haben besagte Filme nicht nur den sogenannten Tolkienvölker-Romanen hierzulande den Boden bereitet, sondern auch seiner Buchreihe über eine Reiterkultur, die an die Reiter von Rohan erinnert. Dass Schenk den ersten Band seines geplanten Epos entsprechend umarbeiten musste, sollte sich als Segen und Fluch zugleich erweisen. Ohne die nachträglich eingearbeiteten Bezüge zum Tolkien-Kosmos wären die Bücher vielleicht nie erschienen – doch leidet vor allem der erste Band Die Pferdelords und der Sturm der Orks (2006) unter der allzu deutlichen Nähe zu Völkern und Kulturen, die eng mit dem Namen J.R.R. Tolkien verknüpft sind. Hinzu kommen erhebliche stilistische Schwächen, die die Lektüre des Romans nicht unbedingt leicht machen.

Denn auch wenn die Geschichte des Reitervolks, die Schenk in insgesamt zwölf Bänden unter dem Titel Die Pferdelords erzählt bzw. erzählen will, in ihren Grundzügen und vielen Details bereits lange vor Peter Jacksons Filmen entstanden ist, haben besagte Filme nicht nur den sogenannten Tolkienvölker-Romanen hierzulande den Boden bereitet, sondern auch seiner Buchreihe über eine Reiterkultur, die an die Reiter von Rohan erinnert. Dass Schenk den ersten Band seines geplanten Epos entsprechend umarbeiten musste, sollte sich als Segen und Fluch zugleich erweisen. Ohne die nachträglich eingearbeiteten Bezüge zum Tolkien-Kosmos wären die Bücher vielleicht nie erschienen – doch leidet vor allem der erste Band Die Pferdelords und der Sturm der Orks (2006) unter der allzu deutlichen Nähe zu Völkern und Kulturen, die eng mit dem Namen J.R.R. Tolkien verknüpft sind. Hinzu kommen erhebliche stilistische Schwächen, die die Lektüre des Romans nicht unbedingt leicht machen.

Allerdings muss man Michael H. Schenk attestieren, dass er einen Großteil dieser stilistischen Schwächen schon im zweiten Band Die Pferdelords und die Kristallstadt der Zwerge (2006) ausgemerzt und sich auch danach stetig weiterentwickelt hat. Da auch die Tolkien-Bezüge mehr und mehr abnehmen und stattdessen originelle neue Völker und Kulturen auftauchen, entwickeln sich Die Pferdelords in den Folgebänden Die Pferdelords und die Barbaren des Dünenlandes, Die Pferdelords und das verborgene Haus der Elfen (beide 2007), Die Pferdelords und die Korsaren von Um’briel, Die Pferdelords und die Paladine der toten Stadt (beide 2008), Die Pferdelords und das vergangene Reich von Jalanne, Die Pferdelords und das Volk der Lederschwingen (beide 2009), Die Pferdelords und die Nachtläufer des Todes (2011), Die Pferdelords und die Bruderschaft des Kreuzes (2012) und Die Pferdelords und die Schmieden von Rumak (2013) Schritt um Schritt zu einer Buchreihe, die zwar immer noch ziemlich klassische – um nicht zu sagen auf sympathische Weise vielleicht ein bisschen altmodische – Fantasy bietet, aber durch ihre Liebe zum Detail, ihre authentisch wirkende Darstellung pseudomittelalterlicher Lebensverhältnisse und nicht zuletzt ihre spannende abenteuerliche Handlung überzeugt. Nur ihr eigenwilliger, ein bisschen pathetischer Sprachduktus ist den Pferdelords immer erhalten geblieben.

In Anbetracht der Entwicklung der Reihe kann man es durchaus tragisch nennen, dass sie Ende 2009 von ihrem bisherigen Stammverlag aufgegeben wurde und inzwischen bei einem – genau betrachtet eigentlich schon dem zweiten – Kleinstverlag fortgesetzt wird. Nachdem die ersten acht Bände zügig und regelmäßig im Halbjahresrhythmus erschienen sind, kommen sie jetzt in deutlich größeren Abständen auf den Markt. Immerhin soll der abschließende zwölfte Band Die Pferdelords und der Ritt zu den goldenen Wolken noch in diesem Jahr erscheinen, sodass die Stammleser der Reihe wohl auch tatsächlich das Ende der Geschichte erleben werden.

Dass Die Pferdelords tatsächlich ursprünglich nicht als Tolkien-Verschnitt geplant waren, lässt sich auch an Die Zwerge der Meere (2011) erkennen, einem Einzelroman, der in einem ganz anderen Winkel der von Schenk entworfenen Welt spielt, und dessen seefahrende Zwerge eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Klischee-Zwergen darstellen.

Außer Fantasy hat Michael Schenk noch einen historischen Roman – Velasquita (2007) – und einen in der Eifel spielenden Werwolf-Roman – Das Blut des Wolfes (2011) – geschrieben, sowie erst vor kurzem mit Sky-Trooper (2015) einen SF-Roman vorgelegt, bei dem es sich ebenfalls um den Auftakt einer Reihe zu handeln scheint.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Margo Lanagan, die heute ihren 55. Geburtstag feiert. Man kommt trotz ihrer zahlreichen Veröffentlichungen im Young-Adult-Bereich auf eine etwas falsche Spur, wenn man die am 05. Juni 1960 in Waratah, Newcastle, New South Wales, Australien, geborene Margo Lanagan als reine Jugendbuchautorin verbucht, denn ihre häufig auf Märchenmotiven beruhenden Romane und Erzählungen sind ziemlich harter Tobak und gleiten mitunter in den (psychologischen) Horror ab.

Am Beginn ihrer Karriere als Romanautorin bewegte sie sich zwar bereits in phantastischen Gefilden und ließ in WildGame (1991) die Grenzen zwischen Computerspiel und Realität verschwimmen und in The Tankermen (1992) Aliens auf den Straßen von Sydney umgehen, wandte sich aber genauso realistischen Jugendbuch-Geschichten mit Freundschafts- und Familienthematik zu.

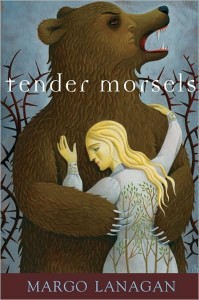

Richtig interessant wurde es dann mit Tender Morsels (2008, dt. Ligas Welt (2015)), einer düsteren Märchenerzählung, die locker auf “Schneeweißchen und Rosenrot” basiert und Missbrauch und Gewalt thematisiert. Davor flieht die junge Liga, schwanger und mit Kind im Arm, in eine phantastische, friedliche Welt. Doch als Ligas Töchter aufwachsen, zeigt sich, dass die beiden Welten nicht so getrennt sind, wie es schien, und dass ein friedliches, ungestörtes Dasein vielleicht nicht genug ist. Lanagan schönt in dem 2009 mit dem World Fantasy Award ausgezeichneten Roman nichts und mutet ihren Lesern und Leserinnen einiges zu, schafft es aber gleichzeitig auch, Schönheit und Liebe darzustellen – letzere auch in ihren körperlichen Facetten.

Richtig interessant wurde es dann mit Tender Morsels (2008, dt. Ligas Welt (2015)), einer düsteren Märchenerzählung, die locker auf “Schneeweißchen und Rosenrot” basiert und Missbrauch und Gewalt thematisiert. Davor flieht die junge Liga, schwanger und mit Kind im Arm, in eine phantastische, friedliche Welt. Doch als Ligas Töchter aufwachsen, zeigt sich, dass die beiden Welten nicht so getrennt sind, wie es schien, und dass ein friedliches, ungestörtes Dasein vielleicht nicht genug ist. Lanagan schönt in dem 2009 mit dem World Fantasy Award ausgezeichneten Roman nichts und mutet ihren Lesern und Leserinnen einiges zu, schafft es aber gleichzeitig auch, Schönheit und Liebe darzustellen – letzere auch in ihren körperlichen Facetten.

Ähnlich schwere Stoffe dominieren auch ihre Kurzgeschichten – ebenfalls an eine junge Leserschaft gerichtet – die u.a. in den Sammlungen White Time (2000) und Black Juice (2004) und Red Spikes (2006) erschienen sind und bitterböse, häufig bedrückende Szenarien vorstellen wie das für den Hugo und den Nebula Award nominierte „Singing My Sister Down“ über eine barbarische Strafaktion.

Aus einem ihrer kürzeren Werke, der mit 2010 dem World Fantasy Award ausgezeichneten Novella “Sea-Hearts” (2009) wurde in erweiterter Form der Roman The Brides of Rollrock Island (2012, auch als Sea Hearts, dt. Seeherzen (2014)), das die mythischen Selkies, gestaltwandelnde Roben, mit der Rachegeschichte einer abgewiesenen Frau auf einer kleinen Fischerinsel verbindet – und so viel kann man verraten: Diese Rache währt lange und nimmt für kaum einen ein gutes Ende, und wer die ursprüngliche Variante der Selkie-Geschichte kennt – in der Fischer den Pelz stehlen, um die Robbenfrau an sich zu ketten – ahnt, dass auch hier wieder Missbrauch eine große Rolle spielt.

Als Jugendbuchautorin ist Margo Lanagan damit sicherlich gewöhnungsbedürftig, sie zeigt jedoch sehr anschaulich, welche Themen sich in der Phantastik ansprechen und mit mythischen Ansätzen verarbeiten lassen.