Bibliotheka Phantastika erinnert an Poul Anderson, der heute vor zehn Jahren gestorben ist. Der am 25. November 1926 als Sohn aus Skandinavien stammender Einwanderer in Bristol, Pennsylvania, geborene Poul William Anderson hat sich vor allem als SF-Autor einen Namen gemacht und für seine Romane und Erzählungen mehrfach die beiden bedeutendsten Preise des Genres, den Hugo und den Nebula Award, gewonnen. Doch auch seine selteneren und teilweise in großen Abständen entstandenen Beiträge zur Fantasy sind durchaus interessant – einerseits unter genrehistorischen Gesichtspunkten, andererseits, weil Anderson seine skandinavischen Wurzeln nie vergessen hat und einige seiner Werke einen Großteil ihrer Inspiration der Mythen- und Sagenwelt Nordeuropas verdanken. Dies gilt allerdings nicht für Three Hearts and Three Lions (Magazinveröffentlichung 1953, erste Buchausgabe 1961), Andersons ersten Roman, in dem der Agent und Widerstandskämpfer Holger Carlsen in eine von phantastischen Wesen bevölkerte Parallelwelt gerät, deren geschichtlichen Hintergrund die französischen Chansons de geste bilden.

Doch schon für seinen zweiten Fantasyroman The Broken Sword (1954, rev. 1971), der mit Elfen aufwartet, die so ganz anders sind als jene, deren Bild praktisch parallel dazu durch J.R.R. Tolkiens Lord of the Rings geprägt wurde, stand (neben Henry Rider Haggards Eric Brighteyes) unter anderem die Edda Pate, während Hrolf Kraki’s Saga (1973) den Versuch darstellt, aus einem wilden Konglomerat aus dänischen Chroniken, isländischen Sagas und altnordischen Gedichten ein modernes Heldenepos zu schaffen. Holger Carlsen treffen wir als Nebenfigur in A Midsummer Tempest (1974) wieder, der auf der Prämisse aufbaut, Shakespeare sei ein Historiker gewesen – und die in “A Midsummer Night’s Dream” und “The Tempest” geschilderten Ereignisse wahr. Mit Operation Chaos (fixup 1971) legte Anderson außerdem einen Roman vor, der als Blaupause für die derzeit aktuelle Urban Fantasy gelten könnte (allerdings ohne den heute vorherrschenden romantischen Aspekt), denn Steven Matuchek, der Held der Geschichte, ist ein Werwolf.

Von den 60er bis in die 80er Jahre war Anderson ein Mitglied von SAGA, der “Swordsmen and Sorcerers’ Guild of America”, einer von Lin Carter gegründeten Gemeinschaft von Heroic-Fantasy-Autoren. Aus den Beiträgen für die in den 70ern von Carter herausgegebene SAGA-Anthologiereihe Flashing Swords wurde schließlich der Roman The Merman’s Children (1979), der von der Vertreibung der Geister und Götter des Nordens aus ihrem letzten Refugium durch einen eifernden christlichen Priester und das Geläut der Kirchenglocken erzählt. Interessanter als Andersons Beitrag zum Conan-Universum (Conan the Rebel, 1980) ist die gemeinsam mit seiner Frau Karen verfasste Tetralogie The King of Ys (1986-88), die die Abenteuer eines römischen Centurio in der mythischen, an der Bretagneküste gelegenen Stadt Ys schildert (und die zu den wenigen Werken des Autors zählt, die nie ins Deutsche übersetzt wurden). In War of the Gods (1997) wandte er sich schließlich noch einmal den Sagen und Mythen Nordeuropas zu, denn hier geht es um die Abenteuer des legendären dänischen Königs Hadding in einer Welt, in der die Asen und die Vanen noch immer gegenwärtig sind. Neben diesen Romanen (zu denen auch noch The Demon of Scattery (1979), zusammen mit Mildred Downey Broxon verfasst, und Operation Luna (1999), die Fortsetzung von Operation Chaos zu zählen wären) hat Anderson auch noch etliche Fantasy-Stories geschrieben, die ebenfalls größtenteils auch auf Deutsch erschienen sind.

Poul Anderson mag heute, zehn Jahre nach seinem Tod, ziemlich vergessen sein, und sein Beitrag zur Fantasy ist – gemessen am Umfang seines Gesamtwerks – vergleichsweise schmal, doch der Einfluss seiner frühen Romane beispielsweise auf Michael Moorcock ist nicht zu leugnen. Und origineller als viele der Derivate, die heutzutage den Markt überfluten, waren und sind seine Geschichten allemal.

Category: Reaktionen

Bibliotheka Phantastika erinnert an David Gemmell, dessen Todestag sich heute zum fünften Mal jährt. Beginnend mit der Veröffentlichung seines Erstlings Legend im Jahre 1984 hat der am 01. August 1948 in London geborene David Andrew Gemmell gut 25 Jahre lang in mehr als 30 Romanen quasi im Alleingang die Fackel der Heroic Fantasy hochgehalten – und das häufig auf beeindruckende Weise. Legend bildete den Auftakt der aus insgesamt elf Bänden bestehenden Drenai Saga, die zumindest vom Umfang her als Gemmells Hauptwerk betrachtet werden kann, und die – was Figurenzeichnung und Handlungsführung betrifft – auch typisch für seine Art zu schreiben ist (wobei die Bezeichnung “Saga” ein bisschen irreführend ist, denn bei den Drenai-Bänden handelt es sich keineswegs um eine fortlaufende Geschichte, sondern um noch nicht einmal chronologisch erzählte Einzelromane, die durch wiederkehrende Protagonisten oder Handlungsorte miteinander verbunden sind).

Parallel zu den Drenai-Bänden entstanden über die Jahre hinweg weitere Zyklen wie die drei Bände um Jon Shannow, den “Jerusalem Man” (1987-1994, eine Art postapokalyptischer Western und die einzige Gemmell-Serie, die nie auf Deutsch erschienen ist), oder Stones of Power (1988), Gemmells zweibändige, originelle Umsetzung des Artus-Mythos (die über die titelgebenden, auch als Sipstrassi bekannten Steine mit den Jon-Shannow-Bänden verknüpft ist), oder die beiden Bände um Sigarni, die Hawk Queen (1995), sowie die vierteilige Rigante-Serie (1999-2002), die vermutlich vom Kampf der schottischen Hochlandbewohner gegen die Engländer inspiriert wurde. Hinzu kommen vier Einzelromane (Knights of Dark Renown (1989), Morningstar (1992), Dark Moon (1996) und Echoes of the Great Song (1997)) und Gemmells erster Ausflug in die historische Fantasy, der aus den Bänden Lion of Macedon (1990) und Dark Prince (1991) bestehende Parmenion-Zweiteiler, die man allesamt zu seinen besseren Werken zählen kann.

Mit der Troy Trilogy (Lord of the Silver Bow (2005), Shield of Thunder (2006) und Fall of Kings (2007) – dieser Band wurde posthum von seiner Frau Stella vollendet) hat Gemmell sich wieder der historischen Fantasy zugewandt, und seine Interpretation des Kampfes um Troja ist vielleicht – nicht zuletzt aufgrund ihres für Gemmell eigentlich untypischen breiteren erzählerischen Ansatzes – sein bestes Werk. Umso tragischer ist es, dass er in den frühen Morgenstunden des 28. Juli 2006 – während der Arbeit am dritten Band der Trilogie und knapp zwei Wochen nach einer eigentlich erfolgreich verlaufenen Bypass-Operation – verstarb.

Was David Gemmells Helden eint (und seine Romane ungeachtet aller gelegentlich geäußerten und teilweise nicht ganz unberechtigten Kritik nicht nur lesenswert macht, sondern auch von den Apologeten des gerade so modernen Grim & Gritty unterscheidet), ist die ihnen innenwohnende Überzeugung, dass der Mensch zum Guten fähig ist – und dass es sich lohnt, für dieses Gute zu kämpfen. Gemmells Romane sind fast alle auch auf Deutsch erschienen. Zu den wenigen Ausnahmen zählen der letzte Drenai-Band, der John-Shannow-Dreiteiler und der Einzelroman Echoes of the Great Song – und zumindest bei Letzterem dürfte sich das in absehbarer Zeit ändern.

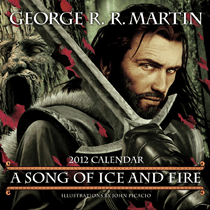

Diese Woche tauchte in unserem Forum ein Link zu dem Blog des Künstlers John Picacio auf, der verantwortlich ist für den kommenden Kalender zu George R.R. Martins A Song of Ice and Fire (Das Lied von Eis und Feuer). John Picacio ist in der Regel kein schlechter Zeichner, er hat sogar den World Fantasy Award für seine Arbeiten erhalten. Dennoch, die vorliegenden Arbeiten für den Kalender 2012 zeigen, dass auch ein berühmter Illustrator gelegentlich mal kräftig danebengreifen kann. So kräftig, dass man sich als Betrachter fragt, ob es niemanden gab, der sich diese Illustrationen angesehen hat, bevor sie abgesegnet wurden.

Diese Woche tauchte in unserem Forum ein Link zu dem Blog des Künstlers John Picacio auf, der verantwortlich ist für den kommenden Kalender zu George R.R. Martins A Song of Ice and Fire (Das Lied von Eis und Feuer). John Picacio ist in der Regel kein schlechter Zeichner, er hat sogar den World Fantasy Award für seine Arbeiten erhalten. Dennoch, die vorliegenden Arbeiten für den Kalender 2012 zeigen, dass auch ein berühmter Illustrator gelegentlich mal kräftig danebengreifen kann. So kräftig, dass man sich als Betrachter fragt, ob es niemanden gab, der sich diese Illustrationen angesehen hat, bevor sie abgesegnet wurden.

An zunächst verlockenden Bilddetails und erkennbarem Engagement mangelt es den Bildern dabei nicht. Die Ansätze sind gut und man erkennt, dass sich der Künstler mit dieser Buchreihe auseinandergesetzt hat. Doch schon auf den ersten flüchtigen Blick hat man das starke Gefühl, da stimmt etwas ganz und gar nicht, und das liegt nicht nur an einer allgemein wenig fantastischen Anmutung der Bilder.

Zunächst sind mir die unausgewogenen Farben aufgefallen, die einem mit einem viel zu harten Kontrast und zu starken Tiefen in die Augen stechen. Besonders deutlich fällt das bei der Illustration von Tyrion Lannister auf. Dieses Bild vermittelt den Eindruck, dass hier ein Bildbearbeitungsprogramm den größten Teil der Arbeit erledigt hat. Die Schatten sind vollkommen schwarz, da geht nicht eine Farbe in die andere über, wie es bei Lichteinfall normalerweise der Fall ist. Ich habe an dieser Stelle überlegt, ob das ein gewolltes Stilmittel werden sollte. Vielleicht um auszudrücken, wie hart und schwer es Tyrion in diesem Moment gerade hat. Doch selbst wenn das gewollt war, funktioniert es leider nicht. Es wirkt einfach nur falsch, leblos und erschlägt die Versuche, möglichst viele Feinheiten in die Illustration einzubringen, während auch die Raumtiefe unter den fehlenden Schattenverläufen leidet. Alles in allem ist es schlicht kein schöner Anblick.

Einfach nur falsch – und auch das ist wieder ein Fehler, der einen mutig anspringt – sind auch die Proportionen der Figuren. Neben starken perspektivischen Winkeln, die zu merkwürdig anmutenden Verkürzungen führen, sind es vor allem verrutschte Körperteile, die für ungewollte Komik sorgen. Stärkstes Beispiel dafür ist, wie unsere liebe Colophonius in der Forendiskussion auf den Punkt brachte, Melisandres verrutschte linke Brust. Hat man diesen Fehler erst einmal bewusst wahrgenommen, stellt man fest, dass auch der Hals auf der linken Seite ziemlich ungesund gedehnt aussieht. Das bleibt natürlich nicht aus, wenn die Schulter aus unerklärlichen Gründen eine Etage tiefer liegt als sie sollte, damit sie zur verrutschten Brust passt. So entsteht eine Art Schulterbruch, der ziemlich schmerzhaft sein muss …

Doch auch das ist noch nicht alles, irgendetwas stört noch immer, und so fällt schließlich auf, dass der gesamte Brustkorb vollkommen unnatürlich verdreht ist. Wir haben es hier mit etwas zu tun, dass man gerne als “Photoshop Disaster” bezeichnet. Eines der schlimmeren Sorte wohl gemerkt. Dagegen fallen Jaime Lannisters glatt gebogenes Hohlkreuz oder Gregor Cleganes wiederum fehlplatzierte linke Schulter fast nicht auf.

Faszinierend an dieser ganzen Sache ist, dass sich all diese Mängel in jedem der gezeigten Bilder wiederfinden. Bei manchen so stark, dass man es meiner Meinung nach auch als Nicht-Künstler unmöglich übersehen kann. Dennoch scheinen sowohl Picacio als auch etliche Fans von A Song of Ice and Fire nichts zu bemerken. Im Gegenteil, sie sind sogar höchst begeistert und gratulieren dem Künstler in dessen Blog zu seiner ausgezeichneten Arbeit.

Selbstverständlich liegt Kunst immer im Auge des Betrachters, und jedem gefällt etwas anderes. Aber derart auffällige Fehler übersehen? Mir türmen sich Fragen auf, wenn ich darüber nachdenke. Ist der bekennende Fan generell so blind vor Anbetung, dass ihm Derartiges nicht auffällt, ja dass er es sogar ästhetisch finden kann, wenn Körperteile nicht da sind, wo sie hin gehören, oder sind die Kommentare in Picacios Blog Ausnahmefälle? Ist der Betrachter inzwischen so sehr an zeichnerisch derart schlechte Umsetzungen gewöhnt, dass er einfach nichts Besseres mehr erwartet? Oder ist er so abgestumpft, dass er das wirklich nicht mehr bemerkt? Mich würde wirklich interessieren, wie ihr als reine Betrachter solche Arbeiten seht, und auch, wie andere Illustratoren oder Verlagsbeteiligte dazu stehen.

Zum 125. Geburtstag von Pierre Benoit

Bibliotheka Phantastika erinnert an Pierre Benoit, der am 16. Juli 1886 im südfranzösischen Albi geboren wurde (heute somit seinen 125. Geburtstag feiern würde), und der sich – beginnend mit seinem Erstling Koenigsmark (1918) – in seiner Heimat einen Namen als Verfasser vor exotischer Kulisse spielender Abenteuerromane gemacht hat. Die exotischste all dieser Kulissen hat er in seinem zweiten Roman L’Atlantide (1919) verwendet: ein inmitten einer unwegsamen nordafrikanischen Felslandschaft verborgenes Überbleibsel des alten Atlantis mitsamt seiner Herrscherin, Königin Antinea. Der Roman, in dem die Abenteuer der beiden französischen Offiziere André de Saint-Avit und Jean Morhange geschildert werden, die auf der Suche nach in der Wüste verschollenen Kameraden von einem Targi ins Ahaggar-Gebirge geführt werden und dort im Innern eines hohlen Berges in einem unheimlichen Palast der ebenso betörenden wie tödlichen Königin Antinea begegnen – eine Begegnung, die für einen der beiden fatale Konsequenzen hat –, war auf Anhieb ein Erfolg bei Kritik und Leserschaft (Benoit erhielt für ihn den Grand Prix du Roman der Académie français) und wurde in fünfzehn Sprachen übersetzt. Ein Wermutstropfen war allerdings ein Artikel, den der Kritiker Henry Magden im Oktober 1919 in einem literarischen Magazin veröffentlichte, und in dem er Benoit vorwarf, Henry Rider Haggards She und The Yellow God plagiiert zu haben. Benoit strengte daraufhin eine Verleumdungsklage an – und verlor. Inwieweit die Vorwürfe berechtigt sind, d.h. ob Benoit Haggards Romane gekannt hat oder überhaupt kennen konnte und ob die zweifellos vorhandenen Parallelen mehr als oberflächliche Ähnlichkeiten sind, ist eine Frage, die jeder Leser und jede Leserin für sich selbst beantworten muss. Unabhängig davon ist L’Atlantide ein interessanter Beitrag zum Subgenre der lost race novels und wartet nicht nur mit einer weiteren Femme fatale (die von diesem Genre anscheinend magisch angezogen werden) sondern auch einer originellen Theorie über den Untergang bzw. Verbleib von Atlantis auf. L’Atlantide blieb Benoits erfolgreichstes und bekanntestes Werk, erschien unter den Titeln Atlantis (1920) bzw. Die Königin von Atlantis (1987) bzw. Die letzte Königin von Atlantis (2005) ebenso wie viele andere Romane des Autors auch auf Deutsch und wurde mehrfach verfilmt, u.a. 1932 als Die Herrin von Atlantis vom österreichischen Regisseur Georg Wilhelm Pabst. Trotzdem blieb es sein einziger Ausflug in die Phantastik inmitten der stattlichen Zahl von fast 50 Abenteuerromanen, die er bis zu seinem Tod am 3. März 1962 insgesamt verfasst hat.

Zum 60. Geburtstag von Esther M. Friesner

Bibliotheka Phantastika gratuliert Esther M. Friesner (eigentlich Esther Mona Friesner-Stutzman), die heute ihren 60. Geburtstag feiert. Friesner (geboren am 16. Juli 1951) begann Anfang der 80er Jahre zunächst SF-Stories zu schreiben, ehe sie sich mit ihrem ersten Roman Mustapha and His Wise Dog (1985), der (häufig humoristischen) Fantasy zuwandte, der sie seither von wenigen Ausnahmen abgesehen auch die Treue gehalten hat. Ihr Erstling bildet den Auftakt der vierteiligen Chronicles of the Twelve Kingdoms (1985-89), in denen die Abenteuer des Titelhelden geschildert werden, der anfangs als Ausgestoßener nur von seinem treuen Hund begleitet durch die Welt wandert. Mit New York by Knight (1986) begann sie eine locker zusammenhängende Trilogie, deren Schauplatz das zeitgenössische New York ist, und der mit Demons (1988-90), Gnome Man’s Land (1991-92) und Majyk (1993-95) drei rein humoristische Trilogien folgten. Neben weiteren Mehrteilern hat Friesner auch eine ganze Reihe von Einzelromanen verfasst, von denen Druid’s Blood (1988 – eine in einem alternativen viktorianischen England spielende historische Fantasy um ein wichtiges, plötzlich verschwundenes Zauberbuch; als Druidenblut (2000) auch auf Deutsch erschienen), Yesterday We Saw Mermaids (1992 – die Geschichte einer ungewöhnlichen Reisegruppe, die im Jahre 1492 an Bord eines Schiffes unterwegs in die Neue Welt ist, um die dort lebenden magischen Kreaturen vor den schon bald mit Kolumbus ankommenden, rational denkenden Europäern zu retten; als Gestern noch sahen wir Meerjungfrauen (2002) ebenfalls auf Deutsch erschienen) und Child of the Eagle (1996 – in einem alternativen Römischen Reich verrät Brutus seine Mitverschwörer an Caesar, und das hat gewisse Folgen) die vielleicht interessantesten sind.

Gesonderte Beachtung verdient (nicht nur, aber auch wegen der Titel) die mit Chicks in Chainmail (1995) begonnene, von ihr heraugegebene Anthologiereihe, in der sich (hauptsächlich) Autorinnen augenzwinkernd mit dem Klischee der schwertschwingenden, vollbusigen, in einen Kettenpanzerbikini gekleideten Kriegerin auseinandersetzen. Die weiteren Bände sind: Did You Say Chicks?! (1998), Chicks’n Chained Males (1999), The Chick is in the Mail (2000) und Turn the Other Chick (2004).

Bisher hat nur ein Teil von Friesners Oeuvre den Weg nach Deutschland gefunden, neben den bereits genannten Titeln u.a. ihre beiden Star-Trek-Romane und die Majyk Trilogy (als Die Katze lässt das Zaubern nicht (1995), Skandal im Wingdingo-Land (1996) und Die Käseburg-Connection (1996)), die im Stil einer überdrehten Slapstick-Komödie von den Abenteuern des ebenso machtvollen wie unbegabten Zauberlehrlings Kendar und seiner Katze Scandal erzählt.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Alexander Wolkow, der heute 120 Jahre alt geworden wäre, und ich freue mich, dass der Lieblingsschriftsteller meiner Kindheit es in diese erlauchte Rubrik geschafft hat.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Alexander Wolkow, der heute 120 Jahre alt geworden wäre, und ich freue mich, dass der Lieblingsschriftsteller meiner Kindheit es in diese erlauchte Rubrik geschafft hat.

“In der weiten Steppe von Kansas lebte ein kleines Mädchen namens Elli. Ihr Vater, der Farmer John, arbeitete den ganzen lieben Tag auf dem Felde, Mutter Anna führte die Wirtschaft.

Sie wohnten in einem kleinen Packwagen, dem man die Räder abgenommen hatte …”

Dies ist der Anfang des Buches “Der Zauberer der Smaragdenstadt”, welches ich als Kind wieder und wieder gelesen habe. Elli und ihre Freunde, die Bewohner des Zauberlandes, begleiteten mich viele Jahre.

Die sechs Bücher rund um das Zauberland sind das Hauptwerk des heute ein wenig in Vergessenheit geratenen Autors Alexander Wolkow.

Der erste Band “Der Zauberer der Smaragdenstadt” (Волшебник Изумрудного города; 1939, überarbeitet 1959) ist eine sehr freie Nacherzählung von Frank Baums “The Wonderful Wizard Of Oz”. Ob Wolkow die Form der Nacherzählung wählte, um der Zensur ein Schnippchen zu schlagen oder ob er einfach nur ein erfolgreiches Kinderbuch schreiben wollte, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen. Wolkow selbst schreibt im Nachwort zum “Zauberer der Smaragdenstadt”:

“Ich habe die Erzählung vom Zauberer der Smaragdenstadt nach Motiven eines Märchens des amerikanischen Schriftstellers Lyman Frank Baum (1856—1919) geschrieben, das den Titel „The Wizard of Oz” trägt. […]

Ich habe vieles in Baums Märchen verändert und neue Kapitel geschrieben: über die Begegnung mit dem Menschenfresser, über das Hochwasser. Bei Baum ist Totoschka stumm. Mir aber schien, daß in einem Wunderland, in dem nicht nur die Vögel und Tiere, sondern sogar Männer aus Eisen und Stroh sprechen können, der kluge und treue Totoschka gleichfalls reden müsse, — und ich ließ ihn reden.

Das Buch „The Wizard of Oz” erschien im Jahre 1900. Frank Baum kehrte dann wiederholt zu seinen Lieblingshelden zurück und schrieb noch viele Märchen über das Wunderland Oz und seine Bewohner.”

Zwar greift Wolkow auch in den fünf von ihm geschriebenen Nachfolgebänden: “Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten” (Урфин Джюс и его деревянные солдаты; 1963), “Die sieben unterirdischen Könige” (Семь подземных королей; 1964), “Der Feuergott der Marranen” (Огненный бог Марранов; 1968), “Der gelbe Nebel” (Жёлтый туман; 1970) und “Das Geheimnis des verlassenen Schlosses” (Тайна заброшенного замка; 1975) immer wieder Motive aus Baums Oz-Reihe auf, doch entwickelt er seine Erzählungen so eigenständig, dass diese ihre Vorbilder übertreffen.

Auch wenn die letzte Lektüre der Zauberland-Bücher schon einige Jahre her ist, behalten sie doch ihren Platz in meinem Regal und werden regelmäßig entstaubt.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Charles R. Saunders, der heute 65 Jahre alt wird. Saunders (geboren am 12. Juli 1946 in Elizabeth, Pennsylvania) war und ist einer der auch heute noch im phantastischen Genre eher selten anzutreffenden Autoren afroamerikanischer Abstammung und hatte sich schon in seiner Kindheit und Jugend mit den Sagen, Mythen und Legenden der Heimat seiner Vorfahren beschäftigt. Dies wurde deutlich, als er in den 70er Jahren die ersten Geschichten um seinen Helden, den Ilyassai-Krieger Imaro in semiprofessionellen Magazinen wie Gene Days Dark Fantasy veröffentlichte, von denen eine (The City of Madness) es 1975 auch in die erste Ausgabe der von Lin Carter herausgegebenen Anthologiereihe The Year’s Best Fantasy Stories schaffte und somit einer größeren Leserschaft bekannt wurde. Denn während Imaro einerseits nicht leugnen konnte, ein – wenn auch dunkelhäutiger – Conan-Epigone zu sein, so wirkte doch der Hintergrund – ein phantastisches, mythen- und legendendurchwobenes Afrika namens Nyumbani – erfrischend originell. Weitere Geschichten folgten, und 1981 erschien mit Imaro ein erster Episodenroman, in dem Saunders einige seiner zuvor veröffentlichten Geschichten verarbeitete (und in dem Imaro auch bereits seinen zeitweiligen Begleiter und Mentor, den Pygmäen Pomphis, kennenlernt). Im zweiten – ebenfalls auf zuvor erschienenen Geschichten fußenden – Roman (Imaro – The Quest for Cush, 1984) zeichnete sich bereits ab, was im völlig originären dritten Roman (Imaro – Trail of Bohu, 1985) endgültig deutlich wurde: dass hier kein reiner Howard-Epigone am Werk war, sondern ein Autor, der an einem phantastischen, afrikanisch geprägten Fantasy-Epos arbeitete. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte die tolkieneske High Fantasy eines Terry Brooks, David Eddings und Raymond Feist der Sword & Sorcery längst den Rang abgelaufen, und DAW Books stellte die Reihe aufgrund schlechter Verkaufszahlen ein.

Bereits 1979 hatte Saunders für die von Jessica Amanda Salmonson herausgegebene Anthologie Amazons! eine Story mit dem Titel Agbewe’s Sword verfasst und darin die einen Kaffernbüffelbullen reitende Kriegerin Dossouye eingeführt, deren weitere Abenteuer ab 1984 in den ersten drei von Marion Zimmer Bradley herausgegebenen Sword and Sorceress Anthologien geschildert wurden. Als sich die Pläne für einen Sammelband mit den Dossouye-Abenteuern zerschlugen, wandte sich Saunders endgültig von der Fantasy ab und arbeitete jahrelang als Drehbuchautor und Journalist. Erst Anfang dieses Jahrtausends kehrte er zur Fantasy zurück, doch den (überarbeiteten und teilweise erweiterten) Neuausgaben der ersten beiden Imaro-Bände bei Night Shade Books (2006/2007) war wiederum kein Verkaufserfolg beschieden, so dass Saunders den (ebenfalls überarbeiteten) dritten und den bisher unveröffentlichen vierten Imaro-Roman (Imaro – The Naama War, beide 2009) in dem die Auseinandersetzung zwischen Imaro und dem Magier Bohu in ihr entscheidendes Stadium tritt, ebenso wie Dossouye (2008), einen Sammelband mit Dossouye-Geschichten, im Eigenverlag via lulu.com publizierte.

Die ersten Ausgaben von The Year’s Best Fantasy Stories wurden in den 80ern (im Rahmen der Terra-Fantasy-Reihe) ebenso ins Deutsche übersetzt wie die Salmonson-Anthologie bzw. die Zimmer-Bradley-Anthologien, so dass immerhin zwei Imaro-Geschichten und vier von Dossouyes Abenteuern auch den Weg nach Deutschland gefunden haben. Wer allerdings Sword & Sorcery mag, Robert E. Howard, Fritz Leiber und Karl Edward Wagner schon hinter sich hat und auch auf Englisch liest, dem seien die neuen Imaro-Bände und der Dossouye-Sammelband ans Herz gelegt. Er wird auf einen Autor stoßen, der nicht nur mit einem originellen, selten anzutreffenden Setting aufwartet, sondern der auch das Zeug dazu hatte und hat, zu den vorgenannten Großen Drei der Sword & Sorcery aufzuschließen.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Jean-Louis Fetjaine, der heute 55 Jahre alt wird. Fetjaine (eigentlich Jean-Louis Festjens) wurde am 11. Juli 1956 geboren und hat nach einem Studium der Philosophie und mittelalterlichen Geschichte als Journalist und Übersetzer, seit Mitte der 80er Jahre auch als Verleger gearbeitet. 1998 veröffentlichte er mit Le Crépuscule des elfes den ersten Roman der Trilogie des elfes, dem im Jahresabstand die Fortsetzungen La Nuit des elfes und L’Heure des elfes folgten. Die Trilogie – eine ungewöhnliche Umsetzung des Artus-Mythos – wurde in Frankreich ein großer Erfolg, und seither gilt Fetjaine als einer der führenden französischen Fantasy-Autoren. Mit dem Zweiteiler Le Pas de Merlin (2002; für diesen Roman erhielt er 2003 den Prix Imaginales) und Brocéliande (2004) bewegte er sich von der reinen Fantasy weg und hin zum historischen Roman, dem er sich mit der bisher aus zwei Bänden bestehenden, in der Merowingerzeit spielenden Serie Les Reines pourpres zumindest vorübergehend zuwandte. Mittlerweile ist Fetjaine mit Lliane (2008), L’Elfe des terres noires (2009) und Le Sang des elfes (2010) nicht nur wieder zur Fantasy, sondern auch zu seiner Version der Elfen und des Artus-Mythos zurückgekehrt. Besagte Romane bilden ein Prequel zur ursprünglichen Elfentrilogie und somit den Auftakt zu den Chroniques des elfes (wie der Gesamtzyklus inzwischen heißt).

Die erste Elfentrilogie wurde ebenso wie der Merlin-Zweiteiler auch ins Deutsche übersetzt: Vor der Elfendämmerung (2001), Die Nacht der Elfen (2002) und Die Stunde der Elfen (2002) bzw. Der Weg des Magiers (2004) und Merlin im Elfenwald (2006); ob dies auch den neuen Bänden beschieden sein wird – oder den vom Autor zumindest angedachten möglichen Folgebänden – lässt sich momentan noch nicht absehen.

Zum 100. Geburtstag von Mervyn Peake

Bibliotheka Phantastika erinnert an Mervyn Peake (9. Juli 1911 – 17. November 1968), dem Autor der unvollendeten Gormenghast-Reihe, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Peake lebte bis zu seinem 11. Lebensjahr in China, wo sein Vater bei einer ärztlichen Mission arbeitete. 1922 kehrte er mit seiner Familie dauerhaft nach England zurück. Die Erfahrungen in Beijing und Tianjin schlugen sich auch in seinen Büchern nieder. Während des Zweiten Weltkrieges begann er Titus Groan, den ersten Band der Gormenghast-Reihe zu schreiben, welcher 1946 veröffentlicht wurde. Im Jahre 1950 folgte der zweite Band Gormenghast. Titus Alone, der dritte Roman, wies starke stilistische und handlungsstrukturelle Unterschiede zu den beiden Vorgängern auf, die wahrscheinlich auf Peakes Erkrankung an Parkinson zurückzuführen sind. Sein physischer und psychischer Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend während der Arbeiten an Titus Alone und er verstarb schließlich 1968. Der Roman wurde 1959 erstveröffentlicht, allerdings hatte der Herausgeber so stark in das Werk eingegriffen, dass 1970 eine revidierte Version erschien, auf der auch die späteren Ausgaben beruhen. Peakes Tod verhinderte die Vollendung des auf mindestens fünf Bände ausgelegten Zyklus, Titus Awakes und Gormenghast Revisited sollten folgen. Seine Witwe, Maeve Gilmore, schrieb in den 1970ern ihre Version von Titus Awakes, Search without End, die 2009 von Peakes Nachkommen entdeckt und 2011 veröffentlicht wurde.

Die Gormenghast-Serie dreht sich um Titus Groan, den Thronfolger der im namensgebenden Gormenghast herrschenden Groan-Familie, der in der traditionsüberladenen Residenz und später außerhalb derselben seinen eigenen Weg findet. Die Bezeichnung als Gormenghast-Reihe ist also etwas irreführend, da nicht die Stadt, sondern Titus Groan im Mittelpunkt der Erzählung steht. Daneben tritt aber noch eine Unzahl weiterer Charaktere auf, deren wichtigster wohl die Figur des Steerpike, ein intriganter Emporkömmling, ist. Die Reihe zeichnet sich besonders durch ihren weitschweifigen Stil und ihren abstrusen Humor sowie das surreal-phantastische Setting des Schlosses Gormenghast aus.

Die ersten drei Bände der Reihe wurden in den frühen 1980er Jahren von Klett-Cotta auf Deutsch herausgebracht: Der junge Titus (Titus Groan), Im Schloss (Gormenghast) und Der letzte Lord Groan (Titus Alone). Anlässlich Peakes 100. Geburtstag wird der Zyklus in einer neuen Ausgabe und ergänzt um die Übersetzung des vierten Bandes Titus erwacht (Titus Awakes) veröffentlicht. Für eine genauere Betrachtung des Zyklus mit Leseproben der deutschen und englischen Ausgaben sowie weiterführenden Links möchten wir euch noch diesen Blogeintrag unseres geschätzten Kollegen Molo(sovsky) empfehlen.

Zum 70. Geburtstag von Nancy Farmer

Bibliotheka Phantastika gratuliert Nancy Farmer, die heute 70 wird.

Farmer, geboren am 9. Juli 1941 in Phoenix, Arizona, war mit dem Friedenskorps in Indien und verbrachte einige Jahre in Simbabwe, und diese Erfahrungen schlugen sich in ihren Jugendbüchern nieder. Ihre ersten Erfolge hatte sie mit The Ear, the Eye and the Arm (1994) und A Girl Named Disaster (1996, dt. Nhamo oder Der Geist des Leoparden), die beide in Afrika spielen und SF-Elemente und spirituelle Themen verarbeiten. Beide wurden mit der Newbery Honor ausgezeichnet, die Nancy Farmer insgesamt dreimal erhalten hat.

Tiefer in die SF steigt The House of the Scorpion (2002, dt. Das Skorpionenhaus) ein, das auch den Buxtehuder Bullen gewann.

Der klassischen Fantasy näherte Nancy Farmer sich mit der Trilogie Sea of Trolls (The Sea of Trolls, 2004, The Land of Silver Appels, 2007, The Islands of the Blessed, 2009 – dt. Drachenmeer, Elfenfluch, Nebelrache), in der der junge Angelsachse Jack und das Wikingermädchen Thorgil Abenteuer erleben, die sie mitten hinein in die nordische und keltische Mythenwelt führen, aber gleichzeitig Glaubens- und Kulturkonflikte aufwühlen, die historisch authentisch und psychologisch nachvollziehbar sind.

Nancy Farmer, die mit ihren Jugendbüchern sowohl gesellschaftskritische SF-Töne als auch das Anknüpfen an märchenhafte Klassiker des Genres beherrscht, wurde bisher in 26 Sprachen übersetzt.

Zum 80. Geburtstag von David Eddings

Bibliotheka Phantastika erinnert an David Eddings, den Schöpfer der Belgariad- und der Malloreon-Saga, der Elenium- und der Tamuli-Trilogie und weitererer Fantasywerke, der heute 80 Jahre alt geworden wäre – und dem wir aus diesem Anlass ein Portrait gewidmet haben.

Zum 70. Geburtstag von Jane Gaskell

Bibliotheka Phantastika gratuliert Jane Gaskell, die heute 70 Jahre alt wird. Gaskell (eigentlich Jane Denvil Lynch) wurde am 7. Juli 1941 in Grange-over-Sands, Lancaster, England, geboren und schrieb bereits im Alter von 14 Jahren ihren ersten Roman Strange Evil, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde und den China Miéville in einer Auflistung für den Guardian zu seinen Top Ten Weird Fiction Books zählt. Gaskells bisher einziger Beitrag zur Fantasy ist die in prähistorischer Zeit in Südamerika und später auf Atlantis spielende vierbändige Atlan Saga, die aus den Bänden The Serpent (1963 – dieser Band wurde bei einer Neuauflage in den 70ern in zwei Teile mit den Titeln The Serpent und The Dragon gesplittet, weswegen die Saga in einigen Auflistungen fünf Bände umfasst), Atlan (1965), The City (1966) und Some Summer Lands (1977) besteht (und absolut nichts mit dem gleichnamigen Arkoniden aus dem Perry-Rhodan-Universum zu tun hat). In den ersten drei Bänden schildert die anfangs 17-jährige Hauptfigur Cija – die illegitime Tochter der Königin eines kleinen Königreichs – in Form von Tagebuch-Aufzeichnungen ihr Leben, nachdem sie durch die Invasion eines fremden Heeres unter dem halb menschlichen, halb reptilischen Zerd (dem “Drachen” des Titels) aus ihrem bis dahin behüteten Dasein gerissen wurde. Dieses Leben, das sie an der Seite oder im Dunstkreis Zerds bis auf den mythischen Kontinent Atlantis führt, hält dabei so ziemlich alle Freuden und Leiden für sie bereit, die man sich vorstellen kann. Im vierten, deutlich später erschienenen Band übernimmt dann ihre Tochter Seka die Rolle der Erzählerin.

Die Atlan Saga ist zu einem Zeitpunkt entstanden, in dem das Genre noch längst nicht ausgeformt war und wartet aus diesem Blickwinkel betrachtet mit einem interessanten und ungewohnten Setting sowie einer ungewöhnlichen Verwendung der phantastischen Elemente und einer ebenso ungewöhnlichen Hauptfigur auf, doch da die zur Geschwätzigkeit neigende, teils allzu unbedarfte, teils raffinierte Ich-Erzählerin alles, was ihr widerfährt, merkwürdig unbeteiligt und unbeschadet durchlebt – oder es zumindest so schildert – dürfte die Saga vermutlich nur für genrehistorisch interessierte Leser und Leserinnen von Interesse sein.

Cijas Geschichte ist auch mehrfach auf Deutsch erschienen: 1976/77 gab es unter den Titeln Der Turm der Göttin, Der Drache (hier ist man der geteilten Ausgabe des Originalbandes gefolgt), Im Reich der Atlantiden und Im Land der Affenmenschen eine Übersetzung der ersten drei Bände des Originals, während die Neuauflage 1987/88 nicht nur den vierten – bzw. nach deutscher Zählung fünften – Band (Die Länder des Sommers) nachlieferte, sondern auch mit wunderschönen Titelbildern von Mike van Houten punkten kann.