Bibliotheka Phantastika gratuliert Richard L. Tierney, der heute 75 Jahre alt wird. Der am 07.08.1936 in Spencer, Iowa, geborene Tierney machte als Teenager Bekanntschaft mit den Werken H.P. Lovecrafts und Robert E. Howards, und dies erwies sich als prägend für sein gesamtes Schaffen (ein knappes Dutzend Romane und gut zwei Dutzend Erzählungen, sowie etliche Gedichte und Essays), das fast ausschließlich im Dunstkreis des Cthulhu-Mythos oder in den Welten Howards angesiedelt ist. Bereits in seinem ersten Roman The Winds of Zarr (geschrieben 1959, veröffentlicht 1975, dt. Die Winde von Zarr (1978)), der im zweiten vorchristlichen Jahrtausend im alten Ägypten spielt, bekommt es ein aus einer bizarren Zukunft stammender Zeitreisender namens John Taggart mit den Dienern bzw. einer Inkarnation Yog-Sothoths zu tun.

In den 70ern gab Tierney zwei Bände mit Erzählungen Robert E. Howards heraus (Tigers of the Sea (1973) und Hawks of Outremer (1979)) in denen er jeweils auch einige Fragmente ergänzte, und schrieb zusammen mit seinem Autorenkollegen David C. Smith For the Witch of the Mists (1978, dt. Die Nebelhexe (1985)), ein durchaus lesbares Pastiche mit Howards Bran Mak Morn. Die Zusammenarbeit mit Smith setzte sich auch in den 80ern fort; von 1981 bis 1983 erschienen sechs (auch ins Deutsche übersetzte) Romane um Red Sonja, eine von Roy Thomas für die Comicserie Conan the Barbarian erfundene, von den ursprünglich im Mittelalter agierenden Howard-Heroinen Red Sonya of Rogatino und Dark Agnes inspirierte Figur (die nebenbei bemerkt ihre Abenteuer wesentlich sinnvoller bekleidet erlebt, als sie auf den Titelbildern der Romane dargestellt ist).

Interessanter als die zwar routiniert geschriebenen, aber lediglich Auftragsarbeiten darstellenden Red-Sonja-Bände sind Tierneys eigenständige Werke. Dies gilt weniger für den zum Cthulhu-Mythos zählenden, im ländlichen Illinois angesiedelten Roman The House of the Toad (1993, dt. Das Haus der Kröte (2004)), sondern vor allem für die Erzählungen und Romane um den vom Gladiator zum Magier gewordenen Simon of Gitta (für den der häufig als erster Häretiker bezeichnete Simon Magus Pate stand), die in einem historischen Setting spielende, mit Lovecrafts Großen Alten gewürzte pure Sword & Sorcery bieten (und darüber hinaus mit etlichen Verweisen auf Howards Erzählkosmos sowie einem Cameo-Auftritt von Karl Edward Wagners Kane aufwarten können). Die meisten dieser Geschichten wurden in der Anthologienreihe Swords Against Darkness oder Magazinen wie Weirdbook oder Crypt of Cthulhu veröffentlicht und 1997 als The Scroll of Thoth: Simon Magus and the Great Old Ones in einem Band zusammengefasst. 2001 folgte der (mit Glenn Rahman verfasste) Roman The Gardens of Lucullus, und 2008 erschien mit The Drums of Chaos schließlich das (viele Jahre zuvor entstandene) Werk, das man durchaus als Höhepunkt und Schlussstein in Tierneys Oeuvre betrachten kann: ein historischer Alternativweltroman voller ebenso bizarrer wie abstruser Ideen, in dem neben Simon auch Jesus von Nazareth eine wichtige – von manchen Lesern und Leserinnen vielleicht als blasphemisch empfundene – Rolle spielt, genau wie der bereits aus The Winds of Zarr bekannte Zeitreisende John Taggart mitsamt seiner der Technologie der Großen Alten entstammenden Fliegenden Untertasse.

Es ist bedauerlich, dass ausgerechnet die Romane und Erzählungen um Simon of Gitta nie den Weg nach Deutschland gefunden haben, denn sie hätten allen Freunden der Pulps, vor allem aber Howard- und Lovecraft-Fans allerhand zu bieten.

Bibliotheka Phantastika Posts

Bibliotheka Phantastika gratuliert Uschi Zietsch, die heute ihren 50. Geburtstag feiern kann. Am Anfang ihrer Schriftstellerkarriere steht der 1986 erschienene Fantasyroman Sternwolke und Eiszauber (1986) – die Geschichte des jungen Kelric, der für seine Ausbildung zum Magier einen hohen Preis zahlt –, auf den bald weitere Romane folgten: Der Traum der Wintersonne (1988), Hades (1989) und Der Stern der Götter (1989), der ebenso wie ihr Erstling im Träumenden Universum angesiedelt ist, allerdings auf Waldsee, einer anderen Welt spielt. Die letztgenannten Titel erschienen alle in ihrem eigenen Verlag (Fabylon), den Uschi Zietsch 1987 aufgrund der damals kaum vorhandenen Veröffentlichungsmöglichkeiten für Phantastik von deutschen Autoren zusammen mit ihrem Mann gegründet hatte.

Von Anfang der 90er Jahre bis 2007 machte Uschi Zietsch sich für Nicht-Serienleser ziemlich rar, denn von 1993 bis 2003 war sie (als Susan Schwartz) Mitglied des Perry-Rhodan-Teams, so dass in dieser Zeit kaum Nicht-PR-Romane von ihr erschienen sind. Und auch nach ihrem Ausstieg bei Perry Rhodan hat sie noch einige Zeit an Serien wie Bad Earth oder Maddrax mitgeschrieben und eine Roman-Trilogie zum PC-Spiel Spellforce verfasst (2006-2007).

Doch ab 2007 änderte sich alles. Zum Einen brachte der lange ziemlich inaktive Fabylon-Verlag wieder neue Bücher heraus, die allerdings meist von anderen Autoren geschrieben wurden, darunter auch die – von Uschi Zietsch konzipierte – sechsbändige Science-Fantasy-Serie SunQuest (die mittlerweile um einen zweiten, ebenfalls sechsbändigen Zyklus ergänzt wurde). Zum Anderen kehrte sie 2008 – also nach fast 20 Jahren – mit den Chroniken von Waldsee (Dämonenblut, Nachtfeuer, Perlmond) auch wieder ins Träumende Universum und damit zu ihren schriftstellerischen Anfängen zurück und ist diesem Setting seither mit den Romanen Nauraka – Volk der Tiefe (2009) und Fyrgar – Volk des Feuers (2010) weiter treu geblieben.

Uschi Zietschs kommerziell bisher größter Erfolg dürfte die 20-bändige Serie Elfenzeit sein (2008-2010), die sie für den Bertelsmann Club konzipiert und zu der sie selbst neun Romane beigesteuert hat – und die seit Frühjahr 2011 mit einem Spin-Off (Schattenlord) fortgesetzt wird. Bei Elfenzeit handelt es sich im Gegensatz zu den Romanen aus dem Träumenden Universum nicht um klassische Fantasy, sondern um die Urban-Fantasy-Variante, allerdings mit starken Bezügen zur keltischen Sagenwelt.

Die in den vergangenen Jahren erfolgte Wiederbelebung des Fabylon-Verlags, die verstärkte Hinwendung zu eigenen Stoffen – das alles deutet darauf hin, dass Uschi Zietsch auch im 25. Jahr ihrer Schriftstellerkarriere kein bisschen müde ist und noch viel vor hat. In diesem Sinne: Alles Gute, Uschi – und auf viele weitere erfolgreiche Jahre!

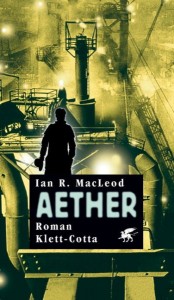

Heute möchten wir euch Ian R. MacLeods Aether (Original: The Light Ages) vorstellen.

Heute möchten wir euch Ian R. MacLeods Aether (Original: The Light Ages) vorstellen.

Aether weist Züge eines Entwicklungsromans auf: Der Protagonist Robert Borrows erzählt von den wichtigsten Abschnitten seines Lebens mit einigen wenigen Zeitsprüngen dazwischen und seine Lebensgeschichte ist wahrlich lesenswert. Schließlich verschlägt es ihn vom kleinen Ort Bracebridge nach London, wo er ein neues, anderes Leben führt, sich in einer politischen Bewegung engagiert und doch immer wieder auf seine Vergangenheit stößt, die wesentlich geheimnisvoller ist als er angenommen hatte.

Der starken Fokussierung auf eine Person entsprechend, ist eine der Stärken des Buches die Charakterzeichnung, so erlebt man etwa das Kindheitstrauma des jungen Robert mit, das in der Folge, wenn auch zunehmend subtiler, den Roman durchzieht.

Die zweite große Stärke ist, wie MacLeod es schafft, eine Alternativwelt zu kreieren, in der scheinbar völlig Vertrautes kunstvoll mit fremdartigen und oft auch erschreckenden Facetten versehen ist. Das Setting, ein alternatives England, erinnert auf vielen Ebenen an sein viktorianisches Vorbild. Während die soziale Frage zunehmend brennender wird, finanzieren die Gewinne der „Industrie“ den luxuriösen Lebensstil der Oberschicht. Aber in diesem England ist es nicht die Kombination von Kohle und Dampfkraft, sondern der namensgebende Aether, der die Wirtschaft am Laufen hält. Der Aether – und MacLeod gelingt es dies überzeugend, detail- und facettenreich darzustellen – ist aber nicht bloß Brennmaterial, sondern ein magischer Werkstoff, der die ganze Gesellschaft durchzieht. Am ehesten vergleichbar ist er vielleicht mit Öl, das ja auch nicht nur Brennstoff liefert, und wie dieses hat er negative und positive Auswirkungen.

Die dritte Stärke ist schließlich die Vielschichtigkeit der Welt. Auch dieses Buch ist ein Paradebeispiel dafür, wie wenig eskapistisch Phantastik sein kann. Das personifizierte Böse sucht man hier ebenso vergebens wie die alles überstrahlende Wende zum Guten, stattdessen erlebt man das Wirken gesellschaftlicher Kräfte.

Aether (The Light Ages) ist der Auftaktband zu einer Reihe, die jedoch in deutscher Übersetzung nicht fortgesetzt wird. Das muss aber niemanden von einem Kauf abhalten, da es problemlos für sich alleine stehen kann und der bereits erschienene zweite Band The House of Storms sich um andere Protagonisten dreht.

ISBN: 978-3608937725

Bibliotheka Phantastika erinnert an Poul Anderson, der heute vor zehn Jahren gestorben ist. Der am 25. November 1926 als Sohn aus Skandinavien stammender Einwanderer in Bristol, Pennsylvania, geborene Poul William Anderson hat sich vor allem als SF-Autor einen Namen gemacht und für seine Romane und Erzählungen mehrfach die beiden bedeutendsten Preise des Genres, den Hugo und den Nebula Award, gewonnen. Doch auch seine selteneren und teilweise in großen Abständen entstandenen Beiträge zur Fantasy sind durchaus interessant – einerseits unter genrehistorischen Gesichtspunkten, andererseits, weil Anderson seine skandinavischen Wurzeln nie vergessen hat und einige seiner Werke einen Großteil ihrer Inspiration der Mythen- und Sagenwelt Nordeuropas verdanken. Dies gilt allerdings nicht für Three Hearts and Three Lions (Magazinveröffentlichung 1953, erste Buchausgabe 1961), Andersons ersten Roman, in dem der Agent und Widerstandskämpfer Holger Carlsen in eine von phantastischen Wesen bevölkerte Parallelwelt gerät, deren geschichtlichen Hintergrund die französischen Chansons de geste bilden.

Doch schon für seinen zweiten Fantasyroman The Broken Sword (1954, rev. 1971), der mit Elfen aufwartet, die so ganz anders sind als jene, deren Bild praktisch parallel dazu durch J.R.R. Tolkiens Lord of the Rings geprägt wurde, stand (neben Henry Rider Haggards Eric Brighteyes) unter anderem die Edda Pate, während Hrolf Kraki’s Saga (1973) den Versuch darstellt, aus einem wilden Konglomerat aus dänischen Chroniken, isländischen Sagas und altnordischen Gedichten ein modernes Heldenepos zu schaffen. Holger Carlsen treffen wir als Nebenfigur in A Midsummer Tempest (1974) wieder, der auf der Prämisse aufbaut, Shakespeare sei ein Historiker gewesen – und die in “A Midsummer Night’s Dream” und “The Tempest” geschilderten Ereignisse wahr. Mit Operation Chaos (fixup 1971) legte Anderson außerdem einen Roman vor, der als Blaupause für die derzeit aktuelle Urban Fantasy gelten könnte (allerdings ohne den heute vorherrschenden romantischen Aspekt), denn Steven Matuchek, der Held der Geschichte, ist ein Werwolf.

Von den 60er bis in die 80er Jahre war Anderson ein Mitglied von SAGA, der “Swordsmen and Sorcerers’ Guild of America”, einer von Lin Carter gegründeten Gemeinschaft von Heroic-Fantasy-Autoren. Aus den Beiträgen für die in den 70ern von Carter herausgegebene SAGA-Anthologiereihe Flashing Swords wurde schließlich der Roman The Merman’s Children (1979), der von der Vertreibung der Geister und Götter des Nordens aus ihrem letzten Refugium durch einen eifernden christlichen Priester und das Geläut der Kirchenglocken erzählt. Interessanter als Andersons Beitrag zum Conan-Universum (Conan the Rebel, 1980) ist die gemeinsam mit seiner Frau Karen verfasste Tetralogie The King of Ys (1986-88), die die Abenteuer eines römischen Centurio in der mythischen, an der Bretagneküste gelegenen Stadt Ys schildert (und die zu den wenigen Werken des Autors zählt, die nie ins Deutsche übersetzt wurden). In War of the Gods (1997) wandte er sich schließlich noch einmal den Sagen und Mythen Nordeuropas zu, denn hier geht es um die Abenteuer des legendären dänischen Königs Hadding in einer Welt, in der die Asen und die Vanen noch immer gegenwärtig sind. Neben diesen Romanen (zu denen auch noch The Demon of Scattery (1979), zusammen mit Mildred Downey Broxon verfasst, und Operation Luna (1999), die Fortsetzung von Operation Chaos zu zählen wären) hat Anderson auch noch etliche Fantasy-Stories geschrieben, die ebenfalls größtenteils auch auf Deutsch erschienen sind.

Poul Anderson mag heute, zehn Jahre nach seinem Tod, ziemlich vergessen sein, und sein Beitrag zur Fantasy ist – gemessen am Umfang seines Gesamtwerks – vergleichsweise schmal, doch der Einfluss seiner frühen Romane beispielsweise auf Michael Moorcock ist nicht zu leugnen. Und origineller als viele der Derivate, die heutzutage den Markt überfluten, waren und sind seine Geschichten allemal.

neue Rezensionen:

Changeless (Gail Carriger) rezensiert von moyashi

Winterplanet (Ursula K. Le Guin) rezensiert von Colophonius

neues Portrait:

C.S. Lewis portraitiert von moyashi

aus der alten BP umgezogene Rezensionen:

Die dunkle Quelle (Tobias O. Meißner) rezensiert von mistkaeferl

Fire Logic (Laurie J. Marks) rezensiert von Arha

Ghosts in the Snow (Tamara Siler Jones) rezensiert von mistkaeferl

Bibliotheka Phantastika erinnert an David Gemmell, dessen Todestag sich heute zum fünften Mal jährt. Beginnend mit der Veröffentlichung seines Erstlings Legend im Jahre 1984 hat der am 01. August 1948 in London geborene David Andrew Gemmell gut 25 Jahre lang in mehr als 30 Romanen quasi im Alleingang die Fackel der Heroic Fantasy hochgehalten – und das häufig auf beeindruckende Weise. Legend bildete den Auftakt der aus insgesamt elf Bänden bestehenden Drenai Saga, die zumindest vom Umfang her als Gemmells Hauptwerk betrachtet werden kann, und die – was Figurenzeichnung und Handlungsführung betrifft – auch typisch für seine Art zu schreiben ist (wobei die Bezeichnung “Saga” ein bisschen irreführend ist, denn bei den Drenai-Bänden handelt es sich keineswegs um eine fortlaufende Geschichte, sondern um noch nicht einmal chronologisch erzählte Einzelromane, die durch wiederkehrende Protagonisten oder Handlungsorte miteinander verbunden sind).

Parallel zu den Drenai-Bänden entstanden über die Jahre hinweg weitere Zyklen wie die drei Bände um Jon Shannow, den “Jerusalem Man” (1987-1994, eine Art postapokalyptischer Western und die einzige Gemmell-Serie, die nie auf Deutsch erschienen ist), oder Stones of Power (1988), Gemmells zweibändige, originelle Umsetzung des Artus-Mythos (die über die titelgebenden, auch als Sipstrassi bekannten Steine mit den Jon-Shannow-Bänden verknüpft ist), oder die beiden Bände um Sigarni, die Hawk Queen (1995), sowie die vierteilige Rigante-Serie (1999-2002), die vermutlich vom Kampf der schottischen Hochlandbewohner gegen die Engländer inspiriert wurde. Hinzu kommen vier Einzelromane (Knights of Dark Renown (1989), Morningstar (1992), Dark Moon (1996) und Echoes of the Great Song (1997)) und Gemmells erster Ausflug in die historische Fantasy, der aus den Bänden Lion of Macedon (1990) und Dark Prince (1991) bestehende Parmenion-Zweiteiler, die man allesamt zu seinen besseren Werken zählen kann.

Mit der Troy Trilogy (Lord of the Silver Bow (2005), Shield of Thunder (2006) und Fall of Kings (2007) – dieser Band wurde posthum von seiner Frau Stella vollendet) hat Gemmell sich wieder der historischen Fantasy zugewandt, und seine Interpretation des Kampfes um Troja ist vielleicht – nicht zuletzt aufgrund ihres für Gemmell eigentlich untypischen breiteren erzählerischen Ansatzes – sein bestes Werk. Umso tragischer ist es, dass er in den frühen Morgenstunden des 28. Juli 2006 – während der Arbeit am dritten Band der Trilogie und knapp zwei Wochen nach einer eigentlich erfolgreich verlaufenen Bypass-Operation – verstarb.

Was David Gemmells Helden eint (und seine Romane ungeachtet aller gelegentlich geäußerten und teilweise nicht ganz unberechtigten Kritik nicht nur lesenswert macht, sondern auch von den Apologeten des gerade so modernen Grim & Gritty unterscheidet), ist die ihnen innenwohnende Überzeugung, dass der Mensch zum Guten fähig ist – und dass es sich lohnt, für dieses Gute zu kämpfen. Gemmells Romane sind fast alle auch auf Deutsch erschienen. Zu den wenigen Ausnahmen zählen der letzte Drenai-Band, der John-Shannow-Dreiteiler und der Einzelroman Echoes of the Great Song – und zumindest bei Letzterem dürfte sich das in absehbarer Zeit ändern.

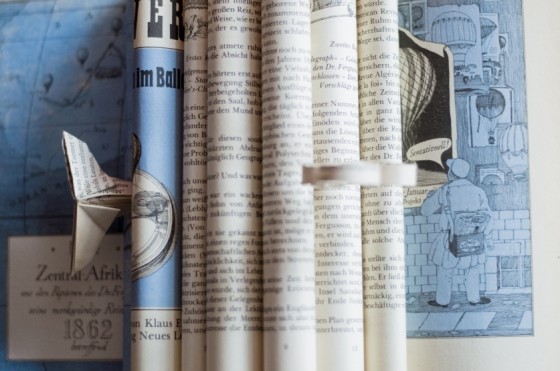

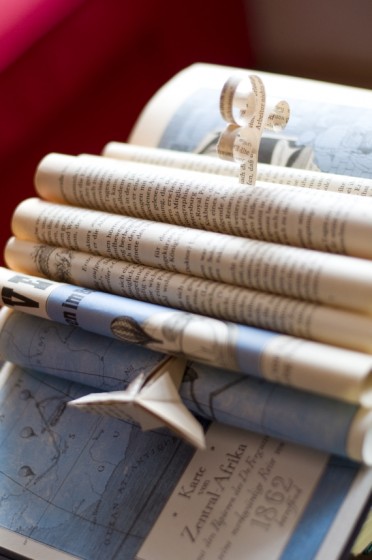

Nachdem mich mein voriges Bastelprojekt in die Kajüte eines Luftschiffkapitäns führte, befinde ich mich jetzt auf den Spuren von Jules Verne. In seinen Büchern reist der Mensch weiter als je zuvor, erlebt die erstaunlichsten Dinge, blickt Gefahren ins Auge und ist dabei tollkühn und beherzt.

Nachdem mich mein voriges Bastelprojekt in die Kajüte eines Luftschiffkapitäns führte, befinde ich mich jetzt auf den Spuren von Jules Verne. In seinen Büchern reist der Mensch weiter als je zuvor, erlebt die erstaunlichsten Dinge, blickt Gefahren ins Auge und ist dabei tollkühn und beherzt.

Meine Hommage an den französischen Autor zeigt deshalb den Ort, der für viele der Inbegriff des Abenteuers ist: das tosende Meer mit verschlingenden Wellen und dem flüchtigen Blick auf eine riesige, erhabene Kreatur, die sogleich wieder im Meer verschwinden wird. Und irgendwo in diesem Textmeer, ahnt man, erkundet die Nautilus die Tiefsee.

Die kleine Buchskulptur ist aus einem Buch gefertigt. Geschnitten wurde nur bei der Fertigung der Walfontäne; die Flosse ist eine individuelle Abwandlung der Origamigrundform für einen Kranich. Für die Wellen wurde keine Seite aus dem Buch entfernt, sondern die obersten 18 Stück nach Belieben eingedreht und vorsichtig aneinander befestigt.

neue Rezensionen:

A Dance with Dragons (George R.R. Martin) rezensiert von Wulfila

Implied Spaces (Walter Jon Williams) rezensiert von mistkaeferl

The Lord of the Rings Sketchbook (Alan Lee) rezensiert von moyashi

Diese Woche tauchte in unserem Forum ein Link zu dem Blog des Künstlers John Picacio auf, der verantwortlich ist für den kommenden Kalender zu George R.R. Martins A Song of Ice and Fire (Das Lied von Eis und Feuer). John Picacio ist in der Regel kein schlechter Zeichner, er hat sogar den World Fantasy Award für seine Arbeiten erhalten. Dennoch, die vorliegenden Arbeiten für den Kalender 2012 zeigen, dass auch ein berühmter Illustrator gelegentlich mal kräftig danebengreifen kann. So kräftig, dass man sich als Betrachter fragt, ob es niemanden gab, der sich diese Illustrationen angesehen hat, bevor sie abgesegnet wurden.

Diese Woche tauchte in unserem Forum ein Link zu dem Blog des Künstlers John Picacio auf, der verantwortlich ist für den kommenden Kalender zu George R.R. Martins A Song of Ice and Fire (Das Lied von Eis und Feuer). John Picacio ist in der Regel kein schlechter Zeichner, er hat sogar den World Fantasy Award für seine Arbeiten erhalten. Dennoch, die vorliegenden Arbeiten für den Kalender 2012 zeigen, dass auch ein berühmter Illustrator gelegentlich mal kräftig danebengreifen kann. So kräftig, dass man sich als Betrachter fragt, ob es niemanden gab, der sich diese Illustrationen angesehen hat, bevor sie abgesegnet wurden.

An zunächst verlockenden Bilddetails und erkennbarem Engagement mangelt es den Bildern dabei nicht. Die Ansätze sind gut und man erkennt, dass sich der Künstler mit dieser Buchreihe auseinandergesetzt hat. Doch schon auf den ersten flüchtigen Blick hat man das starke Gefühl, da stimmt etwas ganz und gar nicht, und das liegt nicht nur an einer allgemein wenig fantastischen Anmutung der Bilder.

Zunächst sind mir die unausgewogenen Farben aufgefallen, die einem mit einem viel zu harten Kontrast und zu starken Tiefen in die Augen stechen. Besonders deutlich fällt das bei der Illustration von Tyrion Lannister auf. Dieses Bild vermittelt den Eindruck, dass hier ein Bildbearbeitungsprogramm den größten Teil der Arbeit erledigt hat. Die Schatten sind vollkommen schwarz, da geht nicht eine Farbe in die andere über, wie es bei Lichteinfall normalerweise der Fall ist. Ich habe an dieser Stelle überlegt, ob das ein gewolltes Stilmittel werden sollte. Vielleicht um auszudrücken, wie hart und schwer es Tyrion in diesem Moment gerade hat. Doch selbst wenn das gewollt war, funktioniert es leider nicht. Es wirkt einfach nur falsch, leblos und erschlägt die Versuche, möglichst viele Feinheiten in die Illustration einzubringen, während auch die Raumtiefe unter den fehlenden Schattenverläufen leidet. Alles in allem ist es schlicht kein schöner Anblick.

Einfach nur falsch – und auch das ist wieder ein Fehler, der einen mutig anspringt – sind auch die Proportionen der Figuren. Neben starken perspektivischen Winkeln, die zu merkwürdig anmutenden Verkürzungen führen, sind es vor allem verrutschte Körperteile, die für ungewollte Komik sorgen. Stärkstes Beispiel dafür ist, wie unsere liebe Colophonius in der Forendiskussion auf den Punkt brachte, Melisandres verrutschte linke Brust. Hat man diesen Fehler erst einmal bewusst wahrgenommen, stellt man fest, dass auch der Hals auf der linken Seite ziemlich ungesund gedehnt aussieht. Das bleibt natürlich nicht aus, wenn die Schulter aus unerklärlichen Gründen eine Etage tiefer liegt als sie sollte, damit sie zur verrutschten Brust passt. So entsteht eine Art Schulterbruch, der ziemlich schmerzhaft sein muss …

Doch auch das ist noch nicht alles, irgendetwas stört noch immer, und so fällt schließlich auf, dass der gesamte Brustkorb vollkommen unnatürlich verdreht ist. Wir haben es hier mit etwas zu tun, dass man gerne als “Photoshop Disaster” bezeichnet. Eines der schlimmeren Sorte wohl gemerkt. Dagegen fallen Jaime Lannisters glatt gebogenes Hohlkreuz oder Gregor Cleganes wiederum fehlplatzierte linke Schulter fast nicht auf.

Faszinierend an dieser ganzen Sache ist, dass sich all diese Mängel in jedem der gezeigten Bilder wiederfinden. Bei manchen so stark, dass man es meiner Meinung nach auch als Nicht-Künstler unmöglich übersehen kann. Dennoch scheinen sowohl Picacio als auch etliche Fans von A Song of Ice and Fire nichts zu bemerken. Im Gegenteil, sie sind sogar höchst begeistert und gratulieren dem Künstler in dessen Blog zu seiner ausgezeichneten Arbeit.

Selbstverständlich liegt Kunst immer im Auge des Betrachters, und jedem gefällt etwas anderes. Aber derart auffällige Fehler übersehen? Mir türmen sich Fragen auf, wenn ich darüber nachdenke. Ist der bekennende Fan generell so blind vor Anbetung, dass ihm Derartiges nicht auffällt, ja dass er es sogar ästhetisch finden kann, wenn Körperteile nicht da sind, wo sie hin gehören, oder sind die Kommentare in Picacios Blog Ausnahmefälle? Ist der Betrachter inzwischen so sehr an zeichnerisch derart schlechte Umsetzungen gewöhnt, dass er einfach nichts Besseres mehr erwartet? Oder ist er so abgestumpft, dass er das wirklich nicht mehr bemerkt? Mich würde wirklich interessieren, wie ihr als reine Betrachter solche Arbeiten seht, und auch, wie andere Illustratoren oder Verlagsbeteiligte dazu stehen.