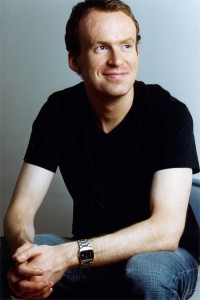

Bibliotheka Phantastika gratuliert Thomas Finn, der heute 45 Jahre alt wird. Thomas Finn wurde während eines beruflichen USA-Aufenthalts seiner Eltern am 12. Mai 1967 in Evanston/Chicago geboren, heute lebt und arbeitet er jedoch in Hamburg.

Bevor Thomas Finn seine ersten Romane veröffentlichte, machte er sich vor allem um Das Schwarze Auge verdient, für das er mehrere Abenteuer verfasste und dessen Redaktionsteam er bis zur Auflösung desselben Ende März 2011 angehörte.. Während des Studiums arbeitete er als freier Mitarbeiter und Redakteur für verschiedene phantastische Magazine, unter anderem für „ZauberZeit“ und „Nautilus“, dessen Chefredakteur er inzwischen ist.

Sein Romandebüt lieferte Thomas Finn mit Das Greifenopfer (2002) ebenfalls in der Welt von DSA ab. Danach beteiligte er sich am äußerst ambitionierten Projekt Magus Magellans Gezeitenwelt, an dem außer Finn noch Bernhard Hennen, Hadmar von Wieser und Karl-Heinz Witzko mitwirkten. Die auf 12 Bände ausgelegte Reihe wurde jedoch nach 5 Romanen auf Eis gelegt. Aus der Feder Thomas Finns stammen die beiden ursprünglich als ein Band konzipierten Romane Das Weltennetz (2003) und Die Purpurinseln (2004). Am Prequel Das Geheimnis der Gezeitenwelt (2004) waren alle vier Autoren beteiligt. Eine Liebeserklärung an seine Wahlheimat Hamburg hat Finn mit dem phantastischen historischen Roman Der Funke des Chronos (2006) vorgelegt, in dem der vom Leben gezeichnete Medizinstudent Tobias dank der Zeitmaschine eines geheimnisvollen Bekannten plötzlich im Hamburg des Jahres 1842 landet, nur um dort in die Jagd auf einen mysteriösen Mörder verwickelt zu werden – mit niemand geringerem als Heinrich Heine als Compagnon.

Sein Romandebüt lieferte Thomas Finn mit Das Greifenopfer (2002) ebenfalls in der Welt von DSA ab. Danach beteiligte er sich am äußerst ambitionierten Projekt Magus Magellans Gezeitenwelt, an dem außer Finn noch Bernhard Hennen, Hadmar von Wieser und Karl-Heinz Witzko mitwirkten. Die auf 12 Bände ausgelegte Reihe wurde jedoch nach 5 Romanen auf Eis gelegt. Aus der Feder Thomas Finns stammen die beiden ursprünglich als ein Band konzipierten Romane Das Weltennetz (2003) und Die Purpurinseln (2004). Am Prequel Das Geheimnis der Gezeitenwelt (2004) waren alle vier Autoren beteiligt. Eine Liebeserklärung an seine Wahlheimat Hamburg hat Finn mit dem phantastischen historischen Roman Der Funke des Chronos (2006) vorgelegt, in dem der vom Leben gezeichnete Medizinstudent Tobias dank der Zeitmaschine eines geheimnisvollen Bekannten plötzlich im Hamburg des Jahres 1842 landet, nur um dort in die Jagd auf einen mysteriösen Mörder verwickelt zu werden – mit niemand geringerem als Heinrich Heine als Compagnon.

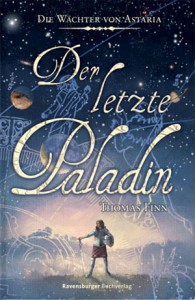

Im Anschluss veröffentlichte Thomas Finn zwei All-Age Fantasy-Trilogien. In Die Chroniken der Nebelkriege (Das unendliche Licht (2006), Der eisige Schatten (2007), Die letzte Flamme (2007)) muss der junge Kai seine Zauberfähigkeiten zu bändigen lernen, um seine Heimat vor der finsteren Magierin Morgoya und ihren untoten Piraten zu bewahren. Das Setting der Reihe ist ein phantastisch verfremdetes historisches Norddeutschland rund um die Stadt Hammaburg. In Die Wächter von Astaria (Der letzte Paladin (2008), Die flüsternde Stadt (2009), Der brennende Berg (2009)) dienen dagegen südlichere Gefilde als Vorlage für den Weltenbau, denn Astaria ist eine phantastische Version Italiens mit einer Religion, die auf der römischen Mythologie aufbaut, sich aber anders entwickelt. Im Zentrum der Handlung stehen der angehende Paladin Fabio sowie die junge Celeste de Vontafei, die als Novizin im Haupttempel der Sternenmystikerinnen aufgenommen werden soll, und die sich gegen den finstere Pläne schmiedenden, abtrünnigen Gott Astronos stellen müssen. Mit Weißer Schrecken (2010) unternahm Thomas Finn einen Ausflug ins Horror-Genre, verwickeln sich darin doch fünf Jugendliche im Dezember 1994 in seltsame Vorkommnisse, die mit keltischen Opferbräuchen in einem (fiktiven) bayrischen Dorf in Verbindung stehen. Seinen aktuellsten Roman Mind Control (2011) lieferte Thomas Finn in der von Markus Heitz ins Leben gerufenen Justifiers-Romanreihe ab und wandte sich damit der SF zu.

Bibliotheka Phantastika Posts

Seit dem Relaunch haben uns viele Anfragen erreicht, was denn aus der Liste von Werken mit homosexuellen Helden/Heldinnen geworden ist. Diesem großen Interesse auf Seiten unserer Leser und Leserinnen entsprechen wir natürlich gern und präsentieren hiermit eine aktualisierte Liste in unserer Fibel, die wir regelmäßig updaten werden.

Wir beschränken uns dabei auf in der neuen BP rezensierte Werke, da wir nur so einschätzen können, welche Rolle die Homosexualität in den einzelnen Romanen tatsächlich spielt, gleichzeitig habt ihr so die Möglichkeit, euch sofort über die sonstigen Qualitäten eines Titels zu informieren, der euer Interesse geweckt hat.

Zum Artikel in unserer Fibel: bitte hier entlang.

Christopher Tolkien präsentiert die wissenschaftliche und literarische Auseinandersetzung seines Vaters mit der Wälsungensage (der altnordischen Fassung der Nibelungensage), die J.R.R. Tolkien unter anderem zu zwei im Rahmen dieses Buches veröffentlichten epischen Gedichten nach mittelalterlichem Vorbild inspirierte: Dem von Ódin auserwählten Helden Sigurd ist ein ruhmreiches, aber tragisches Schicksal bestimmt, das auch das bis dahin behütete Leben der Königstochter Gudrún für immer verändert und ein ganzes Herrschergeschlecht mit in den Untergang reißt …

Christopher Tolkien präsentiert die wissenschaftliche und literarische Auseinandersetzung seines Vaters mit der Wälsungensage (der altnordischen Fassung der Nibelungensage), die J.R.R. Tolkien unter anderem zu zwei im Rahmen dieses Buches veröffentlichten epischen Gedichten nach mittelalterlichem Vorbild inspirierte: Dem von Ódin auserwählten Helden Sigurd ist ein ruhmreiches, aber tragisches Schicksal bestimmt, das auch das bis dahin behütete Leben der Königstochter Gudrún für immer verändert und ein ganzes Herrschergeschlecht mit in den Untergang reißt …

Zur ganzen Rezension bitte hier entlang.

Auch in der vierten Runde unserer Lieblingscover wollen wir euch wieder ein paar besondere Schmankerl für’s Auge aus unserem Lieblingsgenre präsentieren.

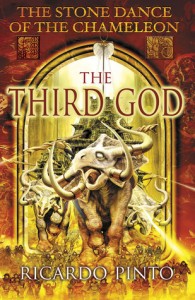

The Third God – Ricardo Pinto

erschienen: 2009, Covergestaltung: Jim Burns

In den letzten Lieblingscover-Blogs habe ich mich ja eher für schlichte, stilvoll reduzierte Cover entschieden. Dieses Mal jedoch habe ich mir eines ausgesucht, das mich gerade durch seine Opulenz, seine Monumentalität und seine Abgedrehtheit beeindruckt. Die Ungetüme mit ihren an die Maya gemahnenden Aufbauten erinnern mich ein wenig an die Cuotl aus dem großartigen Spiel Rise of Legends und ziehen automatisch die Blicke des Betrachters auf sich. Hinzu kommen die satten Farben und das den gesamten Umschlag umfassende Gestaltungskonzept. (Fremdling)

In den letzten Lieblingscover-Blogs habe ich mich ja eher für schlichte, stilvoll reduzierte Cover entschieden. Dieses Mal jedoch habe ich mir eines ausgesucht, das mich gerade durch seine Opulenz, seine Monumentalität und seine Abgedrehtheit beeindruckt. Die Ungetüme mit ihren an die Maya gemahnenden Aufbauten erinnern mich ein wenig an die Cuotl aus dem großartigen Spiel Rise of Legends und ziehen automatisch die Blicke des Betrachters auf sich. Hinzu kommen die satten Farben und das den gesamten Umschlag umfassende Gestaltungskonzept. (Fremdling)

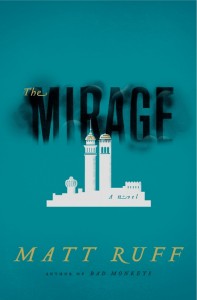

The Mirage – Matt Ruff

erschienen: 2012, Covergestaltung: Oliver Munday

Rollentausch! Schlichtes gibt es diesmal zur Abwechslung von mir: Zwar fast zu neu, um schon ein Lieblingscover zu sein, überzeugt die Gestaltung von Matt Ruffs The Mirage bedingungslos. Zunächst großes Lob (natürlich!) für die Farbgebung, auch wenn den deutschen LeserInnen Ruffs Oeuvre in knallgelb vertraut sein dürfte. Der grandiose Effekt der Titeltypographie kommt auf dem sonst ganz zurückgenommenen Entwurf wunderbar zur Geltung; besonders gefällt mir das in das dezent stilisierte Bild der Tigris & Euphrates World Trade Towers integrierte ‘a novel’. Interessant ist auch der Werdegang des Covers (mit abgelehnten Entwürfen). (mistkaeferl)

Rollentausch! Schlichtes gibt es diesmal zur Abwechslung von mir: Zwar fast zu neu, um schon ein Lieblingscover zu sein, überzeugt die Gestaltung von Matt Ruffs The Mirage bedingungslos. Zunächst großes Lob (natürlich!) für die Farbgebung, auch wenn den deutschen LeserInnen Ruffs Oeuvre in knallgelb vertraut sein dürfte. Der grandiose Effekt der Titeltypographie kommt auf dem sonst ganz zurückgenommenen Entwurf wunderbar zur Geltung; besonders gefällt mir das in das dezent stilisierte Bild der Tigris & Euphrates World Trade Towers integrierte ‘a novel’. Interessant ist auch der Werdegang des Covers (mit abgelehnten Entwürfen). (mistkaeferl)

On Monsters – Stephen T. Asma

erschienen: 2011, Covergestaltung: leider unbekannt

Bleiben wir beim Minimalismus: Dass es auch bei (Fantasy-)Sekundärliteratur schöne Cover gibt, beweist On Monsters, das mich mit seinem herzlichen, fangzahnbestücken Lächeln gewonnen hat. Der typographisch schauerlichschön gestaltete Titel und die einfache, düstere Farbgebung sind für mich die perfekte Verbindung von akademischer Zurückhaltung und gestalterischer Kreativität. Wo sich auf der deutschen Ausgabe (durchaus sympathische) Bosch-Monster tummeln, reicht im englischen der kühle Blick aus einem Monsterauge, um dem Leser deutlich zu machen: dieses Buch beobachtet dich im Schlaf – und kennt den Inhalt deiner Alpträume ganz genau. (Colophonius)

Bleiben wir beim Minimalismus: Dass es auch bei (Fantasy-)Sekundärliteratur schöne Cover gibt, beweist On Monsters, das mich mit seinem herzlichen, fangzahnbestücken Lächeln gewonnen hat. Der typographisch schauerlichschön gestaltete Titel und die einfache, düstere Farbgebung sind für mich die perfekte Verbindung von akademischer Zurückhaltung und gestalterischer Kreativität. Wo sich auf der deutschen Ausgabe (durchaus sympathische) Bosch-Monster tummeln, reicht im englischen der kühle Blick aus einem Monsterauge, um dem Leser deutlich zu machen: dieses Buch beobachtet dich im Schlaf – und kennt den Inhalt deiner Alpträume ganz genau. (Colophonius)

Odyssee – Homer

erschienen: 2011, Covergestaltung: Andrea Glanegger

Schlicht mutet auch dieses Cover für eine Neuausgabe eines sehr klassischen Fantasywerks an. Der Kartenausschnitt, der einen Teil des Mittelmeers, mithin also den Handlungsort der Odyssee zeigt, verweist ebenso einfach wie elegant auf die Reisethematik, während das Mäandermotiv um Titel, Autoren- und Verlagsnamen für die Verortung in der griechischen Antike sorgt. Mit sparsamen Mitteln wird hier über Assoziationen die maximale Wirkung erzielt. (Wulfila)

Schlicht mutet auch dieses Cover für eine Neuausgabe eines sehr klassischen Fantasywerks an. Der Kartenausschnitt, der einen Teil des Mittelmeers, mithin also den Handlungsort der Odyssee zeigt, verweist ebenso einfach wie elegant auf die Reisethematik, während das Mäandermotiv um Titel, Autoren- und Verlagsnamen für die Verortung in der griechischen Antike sorgt. Mit sparsamen Mitteln wird hier über Assoziationen die maximale Wirkung erzielt. (Wulfila)

Harry Potter and the Deathly Hallows – Joanne K. Rowling

erschienen: 2010, Covergestaltung: Clare Melinsky

Illustratorin Clare Melinsky ist bekannt für ihre Linoldrucke und bedient sich damit einer künstlerischen Methode, die ich selbst sehr gerne öfter anwenden würde und die meiner Meinung nach viel zu selten angewendet wird. Die Künstlerin verleiht der bekannten Buchreihe damit ein völlig neues und reduziertes, aber umso ansehnlicheres Gesicht. Besonders überzeugend wirkt es durch die harmonischen Farbverläufe und die gedruckte Struktur – da wird der Unterschied zwischen realer und digitaler Kunst erst richtig deutlich. Es kribbelt mir bei diesen Covern in den Fingern, eine Neuanschaffung zu tätigen. (moyashi)

Illustratorin Clare Melinsky ist bekannt für ihre Linoldrucke und bedient sich damit einer künstlerischen Methode, die ich selbst sehr gerne öfter anwenden würde und die meiner Meinung nach viel zu selten angewendet wird. Die Künstlerin verleiht der bekannten Buchreihe damit ein völlig neues und reduziertes, aber umso ansehnlicheres Gesicht. Besonders überzeugend wirkt es durch die harmonischen Farbverläufe und die gedruckte Struktur – da wird der Unterschied zwischen realer und digitaler Kunst erst richtig deutlich. Es kribbelt mir bei diesen Covern in den Fingern, eine Neuanschaffung zu tätigen. (moyashi)

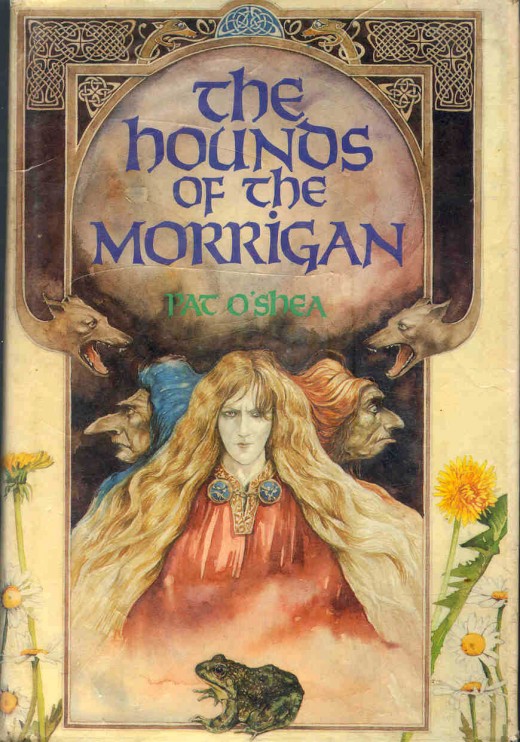

Bibliotheka Phantastika erinnert an Pat O’Shea, die heute vor fünf Jahren gestorben ist. Die am 22. Januar 1931 in Galway an der irischen Westküste geborene Pat O’Shea (eigentlich Patricia Mary Shiels O’Shea) hat in ihrem Leben nur einen einzigen Roman veröffentlicht – und auch für den standen die Chancen anfangs eher schlecht. Denn nachdem sie mehrere Jahre lang mit recht überschaubarem Erfolg Theaterstücke verfasst und für das Fernsehen geschrieben hatte, dachte sie gar nicht erst über etwaige Veröffentlichungsmöglichkeiten nach, als sie Anfang der 70er Jahre mit den Arbeiten an einem Roman begann, der in erster Linie ihre persönliche Reverenz an die heißgeliebten Kinderbücher ihrer Jugend sein sollte und darüber hinaus nur noch für die Kinder ihres engeren Familien- und Freundeskreises gedacht war. Dass dieser Roman gut dreizehn Jahre später als The Hounds of the Morrigan (1985) doch noch – und zwar bei der altehrwürdigen Oxford University Press – erschienen ist und darüber hinaus ein großer Erfolg wurde, gehört zu den Geschichten, die das Leben eben immer mal wieder schreibt.

Wobei die Sache mit dem Erfolg so überraschend nun auch wieder nicht ist. Denn The Hounds of the Morrigan wurde zwar als Kinderbuch konzipiert und geschrieben – was schon bei einem kurzen Blick auf die beiden Hauptfiguren, den zehnjährigen Pidge und seine fünfjährige Schwester Bridget,  deutlich wird –, lässt sich aber auch von Erwachsenen durchaus mit Vergnügen lesen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich aus einer schlichten Ausgangssituation (Pidge kommt zufällig an ein Bilderbuch, das sich als Gefängnis der üblen Schlange Olc-Glas entpuppt – und als etwas, das jemand unbedingt haben will) eine im wahrsten Sinne des Wortes wilde Jagd quer durch Irland und Tir-Nan-Og und über mehrere Zeitebenen hinweg entwickelt, mit der titelgebenden Morrigan in ihren drei Aspekten und ihren ebenso bedrohlichen wie unfähigen (und ebenfalls titelgebenden) Hunden als Jägern, wohingegen die beiden Kinder bei ihrer Flucht von allerlei sprechenden Tieren (darunter auch Spinnen und Ohrwürmern), irischen Legenden enstammenden Gestalten wie Cúchulain oder Queen Maeve und sogar echten irischen Göttern wie Angus Óg und dem Dagda unterstützt werden. Kurzum, das Ganze ist ein (gelegentlich auch sprachlich) überbordendes, buntes Kaleidoskop liebevoll gezeichneter Szenen und Figuren, für das es kaum einen Vergleich gibt, sodass man den Roman, der unter dem Titel Die Meute der Morrigan 1994 auch auf Deutsch erschienen ist, zu recht zu den Klassikern der Jugendbuchfantasy zählen kann.

deutlich wird –, lässt sich aber auch von Erwachsenen durchaus mit Vergnügen lesen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich aus einer schlichten Ausgangssituation (Pidge kommt zufällig an ein Bilderbuch, das sich als Gefängnis der üblen Schlange Olc-Glas entpuppt – und als etwas, das jemand unbedingt haben will) eine im wahrsten Sinne des Wortes wilde Jagd quer durch Irland und Tir-Nan-Og und über mehrere Zeitebenen hinweg entwickelt, mit der titelgebenden Morrigan in ihren drei Aspekten und ihren ebenso bedrohlichen wie unfähigen (und ebenfalls titelgebenden) Hunden als Jägern, wohingegen die beiden Kinder bei ihrer Flucht von allerlei sprechenden Tieren (darunter auch Spinnen und Ohrwürmern), irischen Legenden enstammenden Gestalten wie Cúchulain oder Queen Maeve und sogar echten irischen Göttern wie Angus Óg und dem Dagda unterstützt werden. Kurzum, das Ganze ist ein (gelegentlich auch sprachlich) überbordendes, buntes Kaleidoskop liebevoll gezeichneter Szenen und Figuren, für das es kaum einen Vergleich gibt, sodass man den Roman, der unter dem Titel Die Meute der Morrigan 1994 auch auf Deutsch erschienen ist, zu recht zu den Klassikern der Jugendbuchfantasy zählen kann.

Pat O’Shea war bereits Mitte fünfzig und gesundheitlich angeschlagen, als mit den Hounds der Erfolg zu ihr kam. Deshalb ist danach von ihr nur noch Finn Mac Cool and the Small Men of Deeds (1987) erschienen, ein schmales Bändchen, in dem sie folk tales nacherzählt. Von der geplanten Fortsetzung der Hounds hingegen hatte sie bis zu ihrem Tod am 03. Mai 2007 nur ein paar wenige Kapitel vollendet.

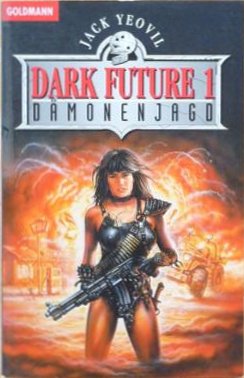

Klimakatastrophen, wirtschaftlicher Zusammenbruch und einiges mehr haben die Weltordnung kollabieren lassen. Die Wüsten der USA sind so unbewohnbar geworden, dass sogar die Mormonen aus Utah abgezogen sind. Allerdings hat sich eine andere Sekte, die Josephiner, dort niedergelassen, und ihr Anführer plant nichts Gutes: Mit einem Dämon will er die Datennetzwerke der letzten Organisationen lahmlegen, die noch für Ordnung sorgen. Zum Glück hat der Vatikan bereits eine Spezialagentin losgeschickt: Die Nonne Chantal Juillerat.

Klimakatastrophen, wirtschaftlicher Zusammenbruch und einiges mehr haben die Weltordnung kollabieren lassen. Die Wüsten der USA sind so unbewohnbar geworden, dass sogar die Mormonen aus Utah abgezogen sind. Allerdings hat sich eine andere Sekte, die Josephiner, dort niedergelassen, und ihr Anführer plant nichts Gutes: Mit einem Dämon will er die Datennetzwerke der letzten Organisationen lahmlegen, die noch für Ordnung sorgen. Zum Glück hat der Vatikan bereits eine Spezialagentin losgeschickt: Die Nonne Chantal Juillerat.

Zur ganzen Rezension bitte hier entlang.

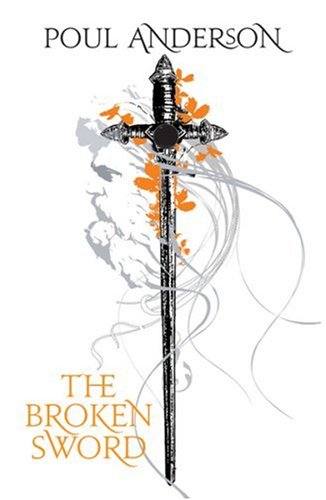

Als Buch des Monats Mai möchten wir euch einen Klassiker von 1954 präsentieren: Poul Andersons The Broken Sword (ISBN: 978-0575082724; in deutscher Übersetzung als Das zerbrochene Schwert erschienen).

Der Elfenfürst Imric tauscht Skafloc, den Sohn eines Wikingers und einer Angelsächsin, gegen einen Wechselbalg aus, denn anders als die Elfen und ihre Erzfeinde, die Trolle, können Menschen gefahrlos mit Eisen umgehen und sind daher für die Bewohner der mit menschlichen Sinnen nicht ohne weiteres wahrnehmbaren Anderswelt vor allem in militärischer Hinsicht höchst wertvoll. In der Tat wächst Skafloc zu einem mächtigen Kämpfer heran, der dem nächsten Kriegszug gegen die Trolle förmlich entgegenfiebert. Doch auf seiner menschlichen Familie lastet ein Fluch, der auch ihm zum Verhängnis zu werden droht, und das Vorrücken des Christentums stellt eine schleichende Gefahr für die nichtmenschlichen Völker und sogar für die alten Götter dar …

Der Elfenfürst Imric tauscht Skafloc, den Sohn eines Wikingers und einer Angelsächsin, gegen einen Wechselbalg aus, denn anders als die Elfen und ihre Erzfeinde, die Trolle, können Menschen gefahrlos mit Eisen umgehen und sind daher für die Bewohner der mit menschlichen Sinnen nicht ohne weiteres wahrnehmbaren Anderswelt vor allem in militärischer Hinsicht höchst wertvoll. In der Tat wächst Skafloc zu einem mächtigen Kämpfer heran, der dem nächsten Kriegszug gegen die Trolle förmlich entgegenfiebert. Doch auf seiner menschlichen Familie lastet ein Fluch, der auch ihm zum Verhängnis zu werden droht, und das Vorrücken des Christentums stellt eine schleichende Gefahr für die nichtmenschlichen Völker und sogar für die alten Götter dar …

Die Melancholie, die zwangsläufig mit dem Motiv der mitsamt ihren Bewohnern dem langsamen Untergang geweihten magischen Welt einhergeht, erinnert ein wenig an Tolkiens etwa zeitgleich erschienenen Herrn der Ringe. Doch damit und mit der von beiden Autoren als Inspirationsquelle genutzten altnordischen und keltischen Mythologie enden die Gemeinsamkeiten bereits, denn während Tolkiens Werk eine durchaus tröstliche Grundstimmung vermittelt und auf die Erkenntnis abzielt, dass das Ringen um moralisch richtiges Handeln trotz des Preises, den man dafür vielleicht zahlt, nicht vergeblich ist, erzählt Anderson eine brutale, unbarmherzige Geschichte, deren Protagonisten selbst dann, wenn sie oberflächliche Erfolge erzielen, nicht viel gegen ihr unerfreuliches Schicksal ausrichten können. Umso fragwürdiger erscheint alles, was sie einander antun, denn was inhaltlich aufgetischt wird, ist durchaus so starker Tobak, dass man bisweilen geradezu dankbar ist, diese Ideen nicht im Stile des modernen grim&gritty präsentiert zu bekommen: Mord, Krieg, Folter, Vergewaltigung und Inzest prägen die Handlung. Da noch dazu bei allen Konfliktparteien Sklavenhaltung, Raubüberfälle und Entführungen als durchaus legitime Mittel zur Wahrung der eigenen Interessen gelten, ist eine simple Aufteilung in Gut und Böse ohnehin unmöglich.

Nur ein Panoptikum der Scheußlichkeiten also, ein deprimierendes Buch? Nicht ganz, denn die erschreckenden Ereignisse spielen sich in einer Welt ab, die im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaft ist und mit einer Fülle von Fabelwesen, sprechenden Tieren und für menschliche Augen unsichtbaren Elfenburgen aufwartet, vor allem aber auch mit einem herrlich unbefangenen und phantasievollen Einsatz von Magie, die es gestattet, im Handumdrehen zur Möwe oder zum Wolf werden, mitten im Winter ein Stück Sommerlandschaft heraufzubeschwören oder den rechten Fahrtwind für ein Schiff herbeizuzaubern. Dass all dies nicht wie eine künstliche Märchenkulisse, sondern ausgesprochen glaubwürdig und authentisch wirkt, ist vor allem Andersons Erzählstil zu verdanken, der den lakonischen Tonfall altnordischer Sagas mit poetischen Wendungen verknüpft und gelegentlich sogar einen Hauch von grimmigem Humor und Situationskomik aufblitzen lässt. Vor allem aber bleibt den gesamten Roman hindurch die Nähe zu den Quellen spürbar, die neben den bekannten mittelalterlichen Mythen und Sagen auch allerlei Elemente des späteren europäischen Volksglaubens umfassen, vom Erlkönig bis hin zum Hexentanz auf dem Brocken.

Gerade dieses direkte Schöpfen aus einer älteren Tradition macht The Broken Sword so reizvoll für den modernen Leser, der viele der darin auftauchenden Motive womöglich nur in ihrer durch das inzwischen gefestigte Genre gefilterten Form kennt und hier mit Staunen feststellen wird, dass sich aus demselben Ausgangsmaterial, das auch Tolkien vorlag, etwas ganz anderes als „typische Fantasy“ machen lässt.

Der am 3. Juli 1975 in Sheffield, Yorkshire geborene Matt Haig ist ein britischer Autor phantastischer Literatur, der sowohl Kinder-/Jugendbücher als auch Erwachsenenromane schreibt. Haig verbrachte seine Kindheit in Newark, Nottinghamshire, derzeit lebt er in York. Er studierte an der Hull University und an der Leeds University. Nach seinem Studium gründete er zunächst eine Online-Marketing Agentur und arbeitete für einen spanischen Nachtclub, ehe Haig als Journalist für namhafte Zeitungen wie The Guardian, Sunday Times, The Sydney Morning Herald oder The Independent tätig wurde und darüber schließlich auch seinen Einstig ins Autorengeschäft fand.

Der am 3. Juli 1975 in Sheffield, Yorkshire geborene Matt Haig ist ein britischer Autor phantastischer Literatur, der sowohl Kinder-/Jugendbücher als auch Erwachsenenromane schreibt. Haig verbrachte seine Kindheit in Newark, Nottinghamshire, derzeit lebt er in York. Er studierte an der Hull University und an der Leeds University. Nach seinem Studium gründete er zunächst eine Online-Marketing Agentur und arbeitete für einen spanischen Nachtclub, ehe Haig als Journalist für namhafte Zeitungen wie The Guardian, Sunday Times, The Sydney Morning Herald oder The Independent tätig wurde und darüber schließlich auch seinen Einstig ins Autorengeschäft fand.

Zum vollständigen Portrait bitte hier entlang.

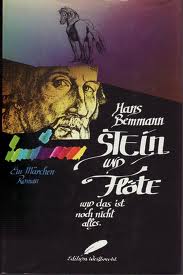

Die Bibliotheka Phantastika erinnert an Hans Bemmann, der heute 90 Jahre alt geworden wäre. Am 27. April 1922 in Leipzig geboren, studierte er nach dem 2. Weltkrieg Musikwissenschaften und Germanistik. Ab 1956 lebte er in Bonn und leitete dort bis 1987 das Lektorat des Borromäus-Vereins. Bis 1993 war er Dozent am Bonner Bibliothekar-Lehrinstitut (Fachhochschule für Öffentliches Bibliothekswesen).

Doch es ist sein Lehrauftrag, den er 1971 – 1983 an der Pädagogischen Hochschule Bonn im Fach Deutsch (Spezialbereich Kinder- und Jugendliteratur) wahrnahm, der sein wohl bekanntestes Buch Stein und Flöte, scheinbar stark beeinflusste. Der Roman zählt mittlerweile zu den Klassikern der deutschsprachigen Fantasyliteratur. In einer märchenartigen Erzählung entfaltet Bemmann hier das Leben Lauschers, der als junger Mann zwei magische Gegenstände erhält. Eigentlich sollten diese Gegenstände ihm Glück bringen, doch in seiner Unerfahrenheit und Naivität trifft Lauscher mehrere falsche Entscheidungen. Lauscher, der eigentlich Gutes vollbringen will, heiligt mit dem Zweck die Mittel und setzt die Gegenstände entgegen ihrer Bestimmung ein. Im Grunde also ein tragischer Antiheld, verbringt er sein Leben damit, die Konsequenzen für diese frühen, aber auch spätere Fehler und zu tragen. Erst spät in seinem Leben (und am Ende des Buches) erlangt Lauscher ein wenig Weisheit und damit auch so etwas wie ein wenig Glück und Frieden.

Doch es ist sein Lehrauftrag, den er 1971 – 1983 an der Pädagogischen Hochschule Bonn im Fach Deutsch (Spezialbereich Kinder- und Jugendliteratur) wahrnahm, der sein wohl bekanntestes Buch Stein und Flöte, scheinbar stark beeinflusste. Der Roman zählt mittlerweile zu den Klassikern der deutschsprachigen Fantasyliteratur. In einer märchenartigen Erzählung entfaltet Bemmann hier das Leben Lauschers, der als junger Mann zwei magische Gegenstände erhält. Eigentlich sollten diese Gegenstände ihm Glück bringen, doch in seiner Unerfahrenheit und Naivität trifft Lauscher mehrere falsche Entscheidungen. Lauscher, der eigentlich Gutes vollbringen will, heiligt mit dem Zweck die Mittel und setzt die Gegenstände entgegen ihrer Bestimmung ein. Im Grunde also ein tragischer Antiheld, verbringt er sein Leben damit, die Konsequenzen für diese frühen, aber auch spätere Fehler und zu tragen. Erst spät in seinem Leben (und am Ende des Buches) erlangt Lauscher ein wenig Weisheit und damit auch so etwas wie ein wenig Glück und Frieden.

So ambivalent wie die Hauptfigur zeigt sich die gesamte Geschichte: sie erscheint beim oberflächlichen Lesen fast kindlich-märchenhaft, erst beim genaueren Hinschauen und sich Einlassen erschließen sich dem Leser die tieferen Bedeutungen und die Lektionen. Doch vielleicht sind genau diese Lektionen das Problem des Buches, beschleicht den Leser doch zwischendurch immer wieder das Gefühl, einen erhobenen Zeigefinger zu erkennen, und viele der Weisheiten erscheinen in der heutigen Zeit ein wenig abgegriffen.

Stein und Flöte, und das ist noch nicht alles erschien 1983 und war der erste Roman, den Hans Bemmann unter seinem richtigen Namen veröffentlichte. Vorher erschienen Jäger im Park (1961) und Lästiger Besuch (1963) unter dem Pseudonym Hans Martinson.

1984 erscheint mit Erwins Badezimmer, oder die Gefährlichkeit der Sprache eine Dystopie aus Bemmanns Feder, die in Briefform gehalten ist. In einer Welt, in der die Vereinfachung der Sprache vorangetrieben wird, um die Menschen zu unterdrücken, leitet Erwin von seiner illegalen Microfiche-Bibliothek aus seinem Badezimmer die Untergrundbewegung. Durch einen Zufall lernt der brave Sprachwissenschaftler Albert S. Erwin kennen und stolpert so in eine Welt der mehrdeutigen Sprache und lernt so, seine Umgebung auf eine ganz neue Art zu sehen.

Mit Der Stern der Brüder (1986) wendet sich Bemmann der reinen Phantastik zu und schildert das Leben zweier Brüder, die sich für die entgegengesetzten Seiten eines politischen Konfliktes entscheiden.

Die Trilogie Die Verzauberten erzählt die Geschichte eines Geschichtsprofessors, dessen Begegnung mit einer bezaubernden Frau ihn in eine Märchenwelt versetzt, in der er sie sucht, umwirbt und letztendlich auch findet. Während der erste Teil Die beschädigte Göttin (1990) die Begnung aus der Sicht des Professors erzählt, stellt der zweiter Teil Die Gärten der Löwin (1993) die Sicht der Frau dar. Im dritten Teil Massimo Battisti – Von einem, der das Zaubern lernen wollte (1998) werden viele Unklarheiten aus den ersten beiden Bänden durch den Magier Massimo Battisti aufgelöst.

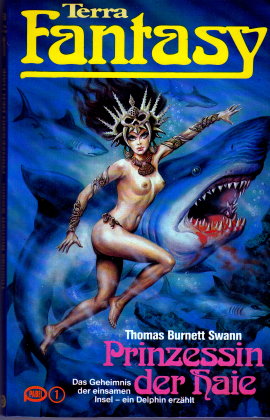

Als Charlie auf einen Schlag Mutter und Bruder verliert, verfällt er in eine tiefe Depression. Damit endet sein bisher so glückliches und behütetes Leben. Er verlässt die Universität und bewirbt sich auf eine Stelle als Hauslehrer auf einer einsamen Karibikinsel.

Als Charlie auf einen Schlag Mutter und Bruder verliert, verfällt er in eine tiefe Depression. Damit endet sein bisher so glückliches und behütetes Leben. Er verlässt die Universität und bewirbt sich auf eine Stelle als Hauslehrer auf einer einsamen Karibikinsel.

Dort findet er nicht nur einen guten Freund und seine erste große Liebe, sondern er begegnet auch dem seltsamen Mädchen Jill und Curk, einem mysteriösen Fremden, der der eigentliche Herr der Insel zu sein scheint. Während Charlie versucht, Jill ein wenig Benehmen und klassiche Bildung zu vermitteln, gerät er in große Gefahr.

Zur ganzen Rezension bitte hier entlang.