Wenn man sich einmal entschlossen hat, “damals war das halt so” hinter sich zu lassen und nach Gründen für die sexistische Darstellung in Game of Thrones forscht, kommen vor allem zwei Gesichtspunkte zum Vorschein:

Zunächst entsprechen die Darstellung der (Frauen-)Körper, wie sich auch an ihrer modernen Idealisierung zeigt, und die Rollenverteilung einem (angenommenen) ZuschauerInnenwunsch. Dass dieses Sex-sells-Argument ein Stück weit unter die banal scheinende Oberfläche reicht, lässt sich auch aus dem Umstand schließen, dass die in den Romanen von George R.R. Martin häufigen Vergewaltigungsszenen in der Verfilmung größtenteils ausgespart wurden: Man soll beim dargestellten Sex also nicht in die gedankliche Bredouille kommen, sondern es soll eindeutig gefallen, was da gezeigt wird.

Des weiteren dienen sexistische Grundhaltung, Sprache und die häufige Darstellung von Sex und Prostitution (und darüber hinaus natürlich auch die Gewaltdarstellung) dem Konstituieren eines Labels “für Erwachsene”, was wiederum durchaus im Sinne eines Qualitätskriteriums verwendet wird, wie unter anderem Zitate zur geschnittenen Fassung, die im deutschen Fernsehen lief, zeigen* (auch wenn es natürlich höchst unterschiedliche Gründe gibt, gegen eine solche Fassung zu sein).

Die Ursachen sind also – in heutigen Zeiten eigentlich eine Binsenweisheit – bei Marketingüberlegungen und aktuellen Sehgewohnheiten zu suchen, was aber keinen Mitwirkenden daran hindert, zu behaupten, das alles wäre nur für unseren modernen Blick so bedenklich und früher völlig normal gewesen.

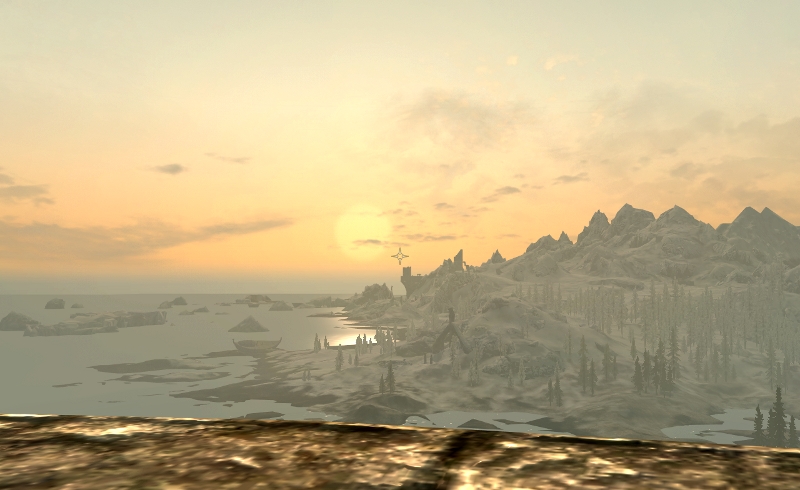

Die auf allen Ebenen fehlende Relevanz dieses Arguments – und nicht zuletzt die Tatsache, dass es auch anders funktioniert, wie wir im Vorläufer dieses Beitrags anhand von Hunger Games erläutert haben, oder wie es z.B. auf dem Games-Sektor das herrlich unsexistische Skyrim schafft – führt unweigerlich zu der Frage, weshalb sich MacherInnen und KonsumentInnen (die etwas zum Erfolg führen können oder auch nicht) für den Sexismus entscheiden. Lautet die Antwort auf ZuschauerInnenseite (wie etwa auch bei der Diskussion in unserem Forum häufig gehört), “weil es trotzdem gut ist”, dann sollte die Unmutsbekundung eigentlich heilige KonsumentInnenpflicht sein. Denn dann ist der oben postulierte ZuschauerInnenwunsch tatsächlich nur angenommen, und wir wollen eigentlich schon längst eine andere Geschichte hören als die westlich-patriarchal-heteronormative, die uns mehrheitlich immer noch und immer wieder erzählt wird.

Dazu wäre es allerdings nötig, die Verwendung von Sexismus und traditionellen Geschlechterrollen als konstitutives Element der Erzählung und Teil eines größeren Narrativs (an-)zu erkennen – als etwas, das man genauso wie den Spannungsbogen oder die Dynamik einer Geschichte aus dem konkreten Kontext herauslösen und kritisieren kann, und es nicht als Teil eines kaum hinterfragten Default-Blickwinkels als normal, Geschmackssache oder in seiner universellen Gültigkeit für Erzählkontexte nicht kritisierbar anzusehen.

Genauso sehr sollten wir unsere Definition von “erwachsener Fantasy” einer Prüfung unterziehen. Es grenzt ans Lächerliche, dass Game of Thrones sein Erwachsenengütesiegel aus Sexismus und Gewaltszenen bezieht, während die womöglich wirklich “erwachsenen” Inhalte der Serie, etwa ihre hohe Komplexität, in eben jenen schwülen Sexszenen versteckt werden müssen, um vom anspruchsvollen Publikum überhaupt goutiert werden zu können.

Kann man also die nächste Game-of-Thrones-DVD gar nicht oder nur mit einem schlechten Gewissen in den Player schieben? Das sicher nicht: Das phantastische Genre bietet theoretisch eine riesige Bandbreite an Settings – zwischen Game of Thrones und Hunger Games und auch jenseits der beiden ist jede Menge Platz, und an jedem dieser Orte können gute, erlebenswerte Geschichten stattfinden. Unter der Übermacht sexistischer Settings, die gerade in unserem Genre auffallend ist, lohnt sich aber die Frage, warum uns etwas gefällt, was damit kolportiert wird und welchen Normen sich eine Erzählung beugt – und nicht zuletzt, wo bei der Begründung dieser Normen Nebelkerzen geworfen werden. Und wir sollten überlegen, ob wir unsere Wahrnehmung von erwachsenen Stoffen wirklich an die letztlich nichtssagenden Kriterien des Jugendschutzes koppeln wollen, oder ob wir uns nicht um eine substantiellere Definition bemühen sollten.

_____

- *”Wenn Ihr mich fragt, sind das alles so kleine Szenen, die einen riesengroßen Teil an Flair und Charme der Serie ausmachen. Irgendwie, wenn man sich die deutsche geschnittene Version anschaut, wirkt Game of Thrones “kindlicher” als “hemmungslos brutal” und erwachsen. Was die Serie zweifelsohne ist, oder zumindest laut Roman Autor George R.R. Martin sein soll, “Game of Thrones ist Fantasy für Erwachsene”.” [aus einem Schnittbericht auf serien-load.de]