Bibliotheka Phantastika gratuliert Torsten Fink, der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Gut recherchierte, phantastisch verfremdete Varianten geschichtlicher Epochen und ein Händchen für abwechslungsreich erzähltes Abenteuergarn sind die Stärken des am 20. September 1965 in Bad Kreuznach geborenen Torsten Fink, die er schon in seinem Fantasy-Debüt Die Diebin (2009) an den Tag legte. Das noch an eine jugendliche oder All-Age-Zielgruppe gerichtete Abenteuer der jungen Sklavin Maru, die durch ihren Herrn, den Grabräuber Tasil, in politische Machenschaften in einem stark ans alte Mesopotamien erinnernden Reich gerät, bei denen auch  übernatürliche Kräfte mitmischen, wurde mit Die Gefährtin und Die Erwählte (beide 2009) zur Trilogie Die Tochter des Magiers vervollständigt. Die Folge-Trilogie Der Sohn des Sehers (bestehend aus Nomade, Lichtträger und Renegat (alle 2010)) erzählt anfangs dieselbe Geschichte, nur aus der Perspektive von Marus Feinden und Verfolgern, den nomadischen Hirten und Reitern der Hakul, deren Grabstätte Marus Herr ausraubte. Awin, ein junger Seher, jagt dem mächtigsten Artefakt seines Volkes hinterher, das auch für Gestalten weit hinter dem Horizont der Hakul von Interesse ist. Die kleinen Streiflichter auf den Alltag der einfachen Leute, die skurrilen Nebenfiguren und die Eingriffe des Übernatürlichen – hier z.B. in Form von gestaltgewordenen Winden -, denen man in den beiden Trilogien begegnet, sind für Torsten Finks ganzes Werk typisch.

übernatürliche Kräfte mitmischen, wurde mit Die Gefährtin und Die Erwählte (beide 2009) zur Trilogie Die Tochter des Magiers vervollständigt. Die Folge-Trilogie Der Sohn des Sehers (bestehend aus Nomade, Lichtträger und Renegat (alle 2010)) erzählt anfangs dieselbe Geschichte, nur aus der Perspektive von Marus Feinden und Verfolgern, den nomadischen Hirten und Reitern der Hakul, deren Grabstätte Marus Herr ausraubte. Awin, ein junger Seher, jagt dem mächtigsten Artefakt seines Volkes hinterher, das auch für Gestalten weit hinter dem Horizont der Hakul von Interesse ist. Die kleinen Streiflichter auf den Alltag der einfachen Leute, die skurrilen Nebenfiguren und die Eingriffe des Übernatürlichen – hier z.B. in Form von gestaltgewordenen Winden -, denen man in den beiden Trilogien begegnet, sind für Torsten Finks ganzes Werk typisch.

Die Conquistadoren, die in Drachensturm (2011) in Südamerika einfallen, könnten sogar aus einem historischen Roman stammen, würden sie nicht einen veralteten, ums Überleben kämpfenden Ritterorden mitbringen, dessen Mitglieder auf Drachen reiten. Während die blinde, feinfühlige Mila sich in den Reihen der Ritter unbedingt beweisen will, wissen die Inka noch nicht, was sie von den Fremden halten sollen – und in beiden Lagern gibt es Verrat und Intrigen.

In Torsten Finks nächster Reihe um den Prinz der Schatten spielen sich Meuchelei und Ränke direkt vor den Augen der Leserschaft ab, denn ihr Protagonist ist Sahif, Mitglied einer Bruderschaft magischer Attentäter, der er trotz Gedächtnisverlust nicht entkommen kann. Der erste Roman der Reihe, Prinz der Schatten (2012) und die beiden direkten Nachfolger Prinz der Klingen (2012) und Prinz der Skorpione (2013) markieren nicht nur den langsamen Übergang vom Jugendbuch zu erwachseneren Stoffen – wenn auch die Helden immer noch jugendlich sind und ein “coming of age” durchmachen -, sondern treten auch eine Kette von Ereignissen in den Ländern rund um das Goldene Meer los, ein Setting, das Fink noch für etliche weitere Einzelromane weiter ausbauen und in einem größeren Handlungsbogen, der immer wieder Einzelschicksale mit den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen verbindet, zu einem Abschluss bringen sollte: In Prinz der Rache (2014) befindet sich ein wirtschaftlich machtvoller Stadtstaat im Umbruch, in Tochter der Schwarzen Stadt (2015) mischt eine Straßendiebin die Heiratspolitik mächtiger Nationen auf und in Erbe des Skorpions (2015) steigt ein Jäger aus einem Bergvolk unfreiwillig in die höchsten Kreise auf. Gemein haben diese Romane alle, dass sie mit ihrem hanseartigen Seebund und dem orientalisch angehauchten Oramar – von beiden Seiten kommen sowohl Schurken als auch Helden der Geschichten, und noch öfter werden sie einfach von außen in den Konflikt gezogen,  der der Vielvölkerschar der Anrainer des Goldenen Meers zusetzt – auf die Umbrüche der frühen Neuzeit zu referieren scheinen und sich schon rein inhaltlich wie klassische Abenteuerliteratur lesen: Es sind Geschichten um lang geplante Racheaktionen, Doppelgänger, große Ambitionen und kleine Eitelkeiten, in denen Fürsten mitunter von Helden aus dem einfachen Volk bezwungen werden. Die phantastischen Elemente dagegen erinnern an Volkserzählungen, so dass insgesamt oft das Gefühl aufkommt, man würde in ein altes Sagenbuch schauen oder einem Geschichtenerzähler aus der Großelterngeneration lauschen, was auch von Finks oft etwas getragenem Stil unterstützt wird.

der der Vielvölkerschar der Anrainer des Goldenen Meers zusetzt – auf die Umbrüche der frühen Neuzeit zu referieren scheinen und sich schon rein inhaltlich wie klassische Abenteuerliteratur lesen: Es sind Geschichten um lang geplante Racheaktionen, Doppelgänger, große Ambitionen und kleine Eitelkeiten, in denen Fürsten mitunter von Helden aus dem einfachen Volk bezwungen werden. Die phantastischen Elemente dagegen erinnern an Volkserzählungen, so dass insgesamt oft das Gefühl aufkommt, man würde in ein altes Sagenbuch schauen oder einem Geschichtenerzähler aus der Großelterngeneration lauschen, was auch von Finks oft etwas getragenem Stil unterstützt wird.

Für sein nächstes Projekt, Imperium des Lichts, das im November diesen Jahres erscheinen wird, ging Fink in der Geschichte ein gutes Stück zurück zu den Fährnissen eines Legionärs, der eine Geheimmission in seinem ehemaligen Heimatland durchführen muss, in dem insgeheim noch druidenhafte Kulte die Dunkelheit verehren.

Wir hoffen, dass zwischen den bisherigen Szenarios noch Raum für etliche weitere Romane ist – in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Torsten!

Category: Reaktionen

Bibliotheka Phantastika gratuliert James P. Blaylock, der heute 65 Jahre alt wird. Der am 20. September 1950 in Long Beach, Kalifornien, geborene James Paul Blaylock debütierte 1977 mit der SF-Story “Red Planet” im Magazin Unearth, und schon seine zweite Veröffentlichung – die nach Meinung mancher Kritiker erste, bewusst als solche verfasste Steampunk-Geschichte “The Ape-Box Affair” (1978, ebenfalls in Unearth) – kann man als Schatten betrachten, den große Ereignisse bekanntlich vorauswerfen, denn Mitte der 80er Jahre sollte Blaylock zu einem der Gründerväter des Steampunk (zusammen mit seinen Freunden Tim Powers und K.W. Jeter) werden. Zuvor versuchte er sich allerdings noch an etwas traditionellerer Fantasy, wobei sich “traditioneller” am ehesten auf das Setting bezieht – und selbst das stimmt nur begrenzt.

In seinem Romanerstling The Elfin Ship (1982) – den Blaylock mehrfach umschreiben musste und der erst 2002 als The Man in the Moon in seiner ursprünglichen Fassung erschienen ist – kommen zwar Elfen, Zwerge und Trolle vor, und es gibt auch eine Queste, aber damit enden die Gemeinsamkeiten mit Tolkien bzw. typischen tolkienesken Questenromanen auch schon wieder. Denn der schrullige Meisterkäser Jonathan Bing und dessen ebenso skurrile Gefährten (zu denen auch Bings Hund Ahab gehört) verlassen nur deshalb ihren Heimatort Twombly Town und brechen – nicht ohne Vorbehalte – flussabwärts ins große Abenteuer auf, weil die Händler aus der Handelsstadt Willowwood Village verschwunden sind, was bedeutet, dass es an Weihnachten keine Honigkuchen von zwergischen Bäckermeistern oder elfisches Spielzeug geben wird – und das kann man den Kindern von Twombly Town nun wirklich nicht zumuten. Natürlich müssen sie allerlei Gefahren überstehen, aber die Geschehnisse an sich und vor allem die Figuren verleihen diesem, offensichtlich von Kenneth Grahames The Wind in the Willows aka Der Wind in den Weiden inspirierten Roman und seiner Fortsetzung The Disappearing Dwarf (1983) die Atmosphäre abends am Kamin erzählter, nicht so recht ernstzunehmender Schnurren. Die gesamte, ein paar Jahre später um das etwas düsterere Prequel The Stone Giant (1989) ergänzte und als Balumnia Trilogy bezeichnete Sequenz, die als Elfen-Zyklus auch auf Deutsch erschienen ist (Einzeltitel: Das Elfenschiff (1994), Die Festung des Selznak (1995) und Der Steinriese (1999)), sollte Blaylocks einziger Beitrag zur Fantasy im engeren Sinne bleiben (und ist – dies sei noch einmal angemerkt – gewiss gewöhnungsbedürftig und ganz sicher nichts für Freunde action-orientierter Romane).

In seinem Romanerstling The Elfin Ship (1982) – den Blaylock mehrfach umschreiben musste und der erst 2002 als The Man in the Moon in seiner ursprünglichen Fassung erschienen ist – kommen zwar Elfen, Zwerge und Trolle vor, und es gibt auch eine Queste, aber damit enden die Gemeinsamkeiten mit Tolkien bzw. typischen tolkienesken Questenromanen auch schon wieder. Denn der schrullige Meisterkäser Jonathan Bing und dessen ebenso skurrile Gefährten (zu denen auch Bings Hund Ahab gehört) verlassen nur deshalb ihren Heimatort Twombly Town und brechen – nicht ohne Vorbehalte – flussabwärts ins große Abenteuer auf, weil die Händler aus der Handelsstadt Willowwood Village verschwunden sind, was bedeutet, dass es an Weihnachten keine Honigkuchen von zwergischen Bäckermeistern oder elfisches Spielzeug geben wird – und das kann man den Kindern von Twombly Town nun wirklich nicht zumuten. Natürlich müssen sie allerlei Gefahren überstehen, aber die Geschehnisse an sich und vor allem die Figuren verleihen diesem, offensichtlich von Kenneth Grahames The Wind in the Willows aka Der Wind in den Weiden inspirierten Roman und seiner Fortsetzung The Disappearing Dwarf (1983) die Atmosphäre abends am Kamin erzählter, nicht so recht ernstzunehmender Schnurren. Die gesamte, ein paar Jahre später um das etwas düsterere Prequel The Stone Giant (1989) ergänzte und als Balumnia Trilogy bezeichnete Sequenz, die als Elfen-Zyklus auch auf Deutsch erschienen ist (Einzeltitel: Das Elfenschiff (1994), Die Festung des Selznak (1995) und Der Steinriese (1999)), sollte Blaylocks einziger Beitrag zur Fantasy im engeren Sinne bleiben (und ist – dies sei noch einmal angemerkt – gewiss gewöhnungsbedürftig und ganz sicher nichts für Freunde action-orientierter Romane).

Nach den ersten beiden Bänden der Balumnia Trilogy wandte Blaylock sich in The Digging Leviathan (1984) zum ersten Mal einem Setting zu, das später noch häufiger als Spielwiese seiner Romane dienen würde, nämlich dem modernen Kalifornien bzw. in diesem Fall konkret Los Angeles, wo ein ganzer Haufen exzentrischer Figuren (um es vorsichtig auszudrücken) versucht, ins (hohle) Erdinnere vorzustoßen, das dann Schauplatz der Handlung der direkten Fortsetzung Zeuglodon (2012) ist.

Thematisch und durch bestimmte Figuren mit den beiden eben genannten Romanen verbunden sind die Romane und Geschichten, in deren Mittelpunkt der Wissenschaftler und Entdecker Langdon St. Ives steht, allerdings spielt Homunculus (1986), der erste dieser Romane, in einem düsteren viktorianischen London, das – abgesehen von den phantastischen Elementen – auch ein Charles Dickens so hätte schildern können. In besagtem London sind Langdon St. Ives und seine Freunde vom Trismegistus Club ebenso wie ihre Gegenspieler – in erster Linie der mad scientist und Zauberer Doktor Narbondo und der Sektenführer Shiloh – auf der Jagd nach ganz bestimmten boxes aka Kästchen, sprich: mechanischen, von einem genialen Spielzeugmacher geschaffenen Wunderwerken, die die unterschiedlichsten Dinge enthalten, unter anderem den titelgebenden Homunculus, einen kleinwüchsigen Außerirdischen, der Tote wieder zum Leben erwecken können soll. Wie Blaylocks vorangegangene Romane überzeugt auch Homunculus vor allem als Abfolge im Detail gelungener, hier zumeist grotesker bis bizarrer Szenen, in denen die Welt als Kaleidoskop aus mal mehr, mal weniger absurden Geschehnissen geschildert wird, während es dem Plot an Stringenz mangelt und auch die Charakterisierung der wichtigsten Figuren eher oberflächlich bleibt. Dessen ungeachtet gilt Homunculus zu Recht (neben Tim Powers’ The Anubis Gates bzw. Die Tore zu Anubis Reich und K.W. Jeters Infernal Devices bzw. Das Erbe des Uhrmachers) als eines der grundlegenden Werke des Steampunk, dessen Bilder – wie die der Eingangssequenz, in der der Schatten eines von einem längst toten Steuermann gelenkten Luftschiffs über London wandert – auch lange nach der Lektüre im Gedächtnis bleiben.

Langdon St. Ives und einige seiner Freunde durften noch jede Menge weiterer Abenteuer erleben, die sie zum Teil weit über die Grenzen Londons hinausgeführt haben, doch im Gegensatz zum Philip-K.-Dick-Award-Gewinner Homunculus, der es unter eben diesem Titel 1990 auch nach Deutschland geschafft hat, sind Lord Kelvin’s Machine (1992), The Ebb Tide (2009), The Affair of the Chalk Cliffs (2011), The Aylesford Skull (2013) und Beneath London (2015) nie auf Deutsch erschienen.

Langdon St. Ives und einige seiner Freunde durften noch jede Menge weiterer Abenteuer erleben, die sie zum Teil weit über die Grenzen Londons hinausgeführt haben, doch im Gegensatz zum Philip-K.-Dick-Award-Gewinner Homunculus, der es unter eben diesem Titel 1990 auch nach Deutschland geschafft hat, sind Lord Kelvin’s Machine (1992), The Ebb Tide (2009), The Affair of the Chalk Cliffs (2011), The Aylesford Skull (2013) und Beneath London (2015) nie auf Deutsch erschienen.

Zwischen den ersten beiden Romanen der Langdon-St.-Ives-Sequenz ist Blaylock mit Land of Dreams (1987; dt. Land der Träume (1990)), The Last Coin (1988; dt. Die letzte Münze (1991) und The Paper Grail (1991; dt. Hokusais Gral (1999)) wieder ins zeitgenössische Kalifornien – dieses Mal allerdings in den nördlichen Teil – zurückgekehrt. In ihnen geht es um bootsgroße Schuhe, einen düsteren Wanderzirkus nach Bradbury-Art und eine Reise ins Land der Träume bzw. den Ewigen Juden und die berühmten dreißig Silberlinge bzw. eine Queste, bei der der Artus-Mythos, Hokusais Bilder und die Präraffaeliten eine wichtige Rolle spielen. Während Blaylock in diesen Romanen unverkennbar seiner Vorliebe für skurrile Szenarien und absonderliche Begebenheiten weiterhin freien Lauf gelassen hat, nähern sich die so etwa ab Mitte der 90er Jahre abseits der Langdon-St.-Ives-Sequenz entstandenen Romane wie z.B. Winter Tides (1997; dt. Gezeiten des Winters (2003)) oder The Rainy Season (1999; dt. Brunnenkinder (2002)) – um nur die zu nennen, die ins Deutsche übertragen wurden – mehr der klassischen unheimlichen Phantastik an.

Da seine in den letzten Jahren entstandenen Werke – mit Ausnahme des doch auch sehr schrägen Zeuglodon – sich allerdings alle um die Abenteuer Langdon St. Ives’ und seiner Freunde drehen, scheint James P. Blaylock sich inzwischen wieder auf seine eigentliche Stärke – nämlich das Erschaffen grotesker und/oder absurder Bilder und Szenarien – besonnen zu haben.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Michael Reaves, der heute 65 Jahre alt wird. Wie viele seiner in etwa gleichaltrigen Autorenkollegen und -kolleginnen verfasste auch der am 14. September 1950 in San Bernadino, Kalifornien, geborene James Michael Reaves anfangs Kurzgeschichten – die erste war “Breath of Dragons” in der Anthologie Clarion III (1973) –, verlegte sich aber ab Ende der 70er Jahre hauptsächlich auf das Schreiben von Romanen und Drehbüchern (vor allem für Zeichentrickserien). Bereits mit seinem zweiten, in Zusammenarbeit mit Byron Preiss entstandenen Roman Dragonworld (1979; dt. Drachenland (1985)) lieferte er seinen vielleicht wichtigsten, nicht zuletzt unter genrehistorischen Gesichtspunkten interessanten Beitrag zur Fantasy.

Dragonworld ist ein Abenteuer- und Questenroman mit sehr klassischer Anmutung, der allerdings ein paar Extras aufweist, nicht zuletzt die vielen zarten Illustrationen von Joseph Zucker, die der anfangs märchenhaften Handlung eine zusätzliche Ebene verleihen (wobei bei der Reproduktion in der deutschen Ausgabe von Bastei-Lübbe die Feinheit der Illustrationen leider verloren ging, während sie bei der neueren Heyne-Ausgabe ganz fehlen). Außerdem verlaufen die Abenteuer des Erfinders Amsel vom einfachen und kleinwüchsigen Volk der Fandoraner – das Erfindern schon per se skeptisch gegenübersteht, erst recht aber, als ein Kind mit Amsels Flugmaschine verunglückt – nicht ganz so gemütlich, wie anfangs zu vermuten steht. Bis Amsel auf der anderen Seite des Meeres seine unfreiwillige Mission erfüllen kann, zwischen den verfeindeten Völkern der Fandoraner und der Sim Frieden zu stiften und Vorurteile abzubauen, kommt es zu etlichen Eskalationen, und Amsel muss Intrigen durchschauen und einiges an Tragik erleben.

Dragonworld ist ein Abenteuer- und Questenroman mit sehr klassischer Anmutung, der allerdings ein paar Extras aufweist, nicht zuletzt die vielen zarten Illustrationen von Joseph Zucker, die der anfangs märchenhaften Handlung eine zusätzliche Ebene verleihen (wobei bei der Reproduktion in der deutschen Ausgabe von Bastei-Lübbe die Feinheit der Illustrationen leider verloren ging, während sie bei der neueren Heyne-Ausgabe ganz fehlen). Außerdem verlaufen die Abenteuer des Erfinders Amsel vom einfachen und kleinwüchsigen Volk der Fandoraner – das Erfindern schon per se skeptisch gegenübersteht, erst recht aber, als ein Kind mit Amsels Flugmaschine verunglückt – nicht ganz so gemütlich, wie anfangs zu vermuten steht. Bis Amsel auf der anderen Seite des Meeres seine unfreiwillige Mission erfüllen kann, zwischen den verfeindeten Völkern der Fandoraner und der Sim Frieden zu stiften und Vorurteile abzubauen, kommt es zu etlichen Eskalationen, und Amsel muss Intrigen durchschauen und einiges an Tragik erleben.

Heute merkt man dem bei aller Action beschaulich erzählten Dragonworld sein Alter etwas an, und auch das im Detail sehr gelungene Worldbuilding kann sich nicht mit moderneren Werken messen. Liest man es allerdings im Hinblick darauf, dass es noch vor dem Boom der tolkienesken Fantasy-Epen entstanden ist, hat man ein schönes Beispiel dafür, wie Elemente aus dem Repertoire der High Fantasy auch in einer fabelähnlichen, kürzeren Geschichte zum Einsatz kommen können – was vielleicht auch der Grund ist, warum man Dragonworld heute wohl als Jugendbuch vermarkten würde.

Auch in den folgenden Werken blieb Reaves – damals noch als J. Michael Reaves – zunächst der Fantasy treu, entfernte sich allerdings von der klassischen Variante des Genres. So lässt er in dem aus vier Erzählungen bestehenden Episodenroman Darkworld Detective (1982; dt. Darkland Detective (1996)) seinen Helden Kamus of Kadizar als Privatdetektiv im Stile eines Sam Spade oder Philip Marlowe auf Ja-Lur, der “Darkworld” ermitteln, auf der Wissenschaft und Magie auf nicht ganz unproblematische Weise nebeneinander existieren, während die zweibändige Shattered World Sequenz – Einzeltitel: The Shattered World (1984; dt. Zerschmetterte Welt (1987)) und The Burning Realm (1988) – auf einer Erde spielt, die in ferner Zukunft als Folge schwarzmagischer Experimente in unzählige Bruchstücke zerfallen ist, auf und zwischen denen (Letzteres an Bord von merkwürdigen, aus der Haut und den Knochen von Drachen gebauten Segelschiffen) seine Helden ihre Abenteuer erleben.

Ebenfalls noch in den 80ern schrieb er in Zusammenarbeit mit Steve Perry ein paar SF-Romane und wandte sich in den 90ern schließlich kurz dem Horror zu. Seit der Jahrtausendwende ist Michael Reaves fast ausschließlich – teils allein, teils zusammen mit Steve Perry oder Maya Kaathrin Bohnhoff – im Star Wars Universe unterwegs und hat seither z.B. Titel wie Shadow Hunter (2001; dt. Darth Maul – Der Schattenjäger (2002)) oder Death Star (2007; dt. Die Macht des Todessterns (2008)) zum Franchise beigetragen.

2007 veröffentlichte er das gemeinsam mit Neil Gaiman verfasste Jugendbuch InterWorld (dt. Interworld (2009)), in dessen Mittelpunkt der Teenager Joey Harker steht, der die Fähigkeit besitzt, alternative Versionen der Erde zu besuchen. Das ursprünglich als TV-Serie konzipierte Projekt zog mit The Silver Dream (2013) und Eternity’s Wheel (2015) zwei Fortsetzungen nach sich, an denen (neben ihm selbst und Gaiman) auch Reaves’ Frau Mallory beteiligt war. Mittlerweile wurde bekannt, dass Michael Reaves an der Parkinson-Krankheit leidet, was vielleicht erklärt, warum er in den letzten Jahren fast ausschließlich mit Co-Autoren und -Autorinnen zusammengearbeitet hat.

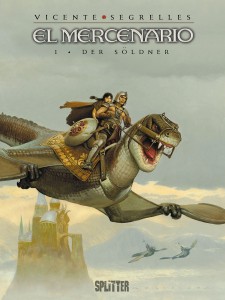

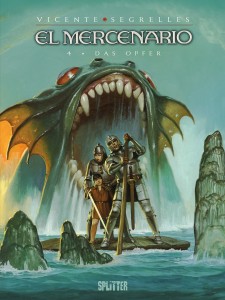

Bibliotheka Phantastika gratuliert Vicente Segrelles, der heute 75 Jahre alt wird. Als 1982 mit El Pueblo del Fuego Sagrado das erste Album der Comicserie El Mercenario in Spanien auf den Markt kam – das noch im gleichen  Jahr als Der Söldner auch in Deutschland erschien –, hatte sich der am 09. September 1940 in Barcelona geborene Vicente Segrelles längst weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus einen Namen als Illustrator und Coverzeichner gemacht. Und grafisch war schon dieses erste Album mit seinen wie Gemälde komplett in Öl gemalten Panels ein echter Hingucker (vor allem im Vergleich zu dem, was es ansonsten zu diesem Zeitpunkt im Comicbereich gab); erzählerisch hingegen gab es noch jede Menge Luft nach oben – und das sollte auch in den folgenden Alben so bleiben. Wobei Segrelles selbst sagt, dass er gar kein Interesse daran hatte, komplexe Plots zu entwickeln. Seine Geschichten dienen ihm primär als Vehikel, das zu malen, was er am liebsten malt: grandiose Landschaftspanoramen, Gebäude und Stadtsilhouetten, Waffen und Rüstungen – und leicht oder gar nicht bekleidete Frauen.

Jahr als Der Söldner auch in Deutschland erschien –, hatte sich der am 09. September 1940 in Barcelona geborene Vicente Segrelles längst weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus einen Namen als Illustrator und Coverzeichner gemacht. Und grafisch war schon dieses erste Album mit seinen wie Gemälde komplett in Öl gemalten Panels ein echter Hingucker (vor allem im Vergleich zu dem, was es ansonsten zu diesem Zeitpunkt im Comicbereich gab); erzählerisch hingegen gab es noch jede Menge Luft nach oben – und das sollte auch in den folgenden Alben so bleiben. Wobei Segrelles selbst sagt, dass er gar kein Interesse daran hatte, komplexe Plots zu entwickeln. Seine Geschichten dienen ihm primär als Vehikel, das zu malen, was er am liebsten malt: grandiose Landschaftspanoramen, Gebäude und Stadtsilhouetten, Waffen und Rüstungen – und leicht oder gar nicht bekleidete Frauen.

El Mercenario, der namenlose (und immer namenlos bleibende) Söldner, lebt etwa um das Jahr 1000 herum im Land der Ewigen Wolken, einem Landstrich irgendwo im Himalya, wo die Berge wie Inseln aus den Wolken herausragen, und dessen Bewohner (zumindest die meisten) nichts von der Welt unter den Wolken wissen. Hier gibt es noch Drachen und andere reptilische Ungeheuer, und hier haben die Abenteuer El Mercenarios ihren Ausgangspunkt, die ihn ab dem zweiten Album La Fórmula (1983; dt. Die Formel des Todes (1985)) im Auftrag des Mönchsordens aus dem Krater auch in die Welt unter den Wolken – z.B. in den arabischen Raum, auf die iberische Halbinsel oder ins Reich der Maya und Tolteken – und sogar auf einen anderen Planeten führen. Auf seinen Reisen, die er meist auf dem Rücken eines Drachen antritt, muss El Mercenario sich nicht nur mit allerlei Schurken, Monstren und anderen Widrigkeiten herumschlagen, sondern auch immer mal wieder eine leicht bekleidete damsel in distress retten, die bei ihm anschließend dank seines ausgeprägten Ehrenkodex in den allerbesten Händen ist …

Die Geschichten an sich sind alle eher schlicht und ausgesprochen linear erzählt, aber vor allem in den späteren Alben – etwa ab Band sechs oder sieben – vermitteln sie gelegentlich aufgrund der zunehmend auftauchenden absurd-phantastischen oder SF-Elemente das Feeling eines ungemein farbigen, einer eigenen Logik gehorchenden Traums. El Mercenario selbst ist ein echter good guy, ein Held, wie er im Buche steht – er weiß um seine Stärken und Schwächen, ist treu, ehrlich und loyal und hätte auch in den Pulps der 30er Jahre eine gute Figur gemacht.

Wenn man El Mercenario unter comicspezifischen Gesichtspunkten betrachtet, fällt auf, dass Segrelles’ Bildern die Dynamik, die z.B. in den Zeichnungen eines Jeff Smith oder eines Hayao Miyazaki zu finden ist, größtenteils abgeht. Vor allem die Panels, in denen die Figuren mehr oder weniger freigestellt vor einem diffusen monochromen Hintergrund agieren, wirken recht statisch, während die großen Panoramen durchweg beeindruckende Schauwerte bieten.

Und an besagten Schauwerten mangelt es El Mercenario wirklich nicht; was das angeht, hat Vicente Segrelles in den insgesamt vierzehn von 1982 bis 2014 erschienenen Alben den im ersten Band gesetzten Standard gehalten. Wer sich am schlichten Erzählduktus und dessen etwas trashiger Umsetzung im Stil alter Sword-&-Planet-Stories nicht stört oder ein Faible für Letzteres hat, kann daher durchaus Spaß an den Abenteuern El Mercenarios und seiner gelegentlichen Begleiterinnen Nan-Tay und Ky (die beide keine damsels in distress sind – ganz im Gegenteil) haben bzw. in den teilweise wirklich nur grandios zu nennenden Bildern schwelgen.

Und an besagten Schauwerten mangelt es El Mercenario wirklich nicht; was das angeht, hat Vicente Segrelles in den insgesamt vierzehn von 1982 bis 2014 erschienenen Alben den im ersten Band gesetzten Standard gehalten. Wer sich am schlichten Erzählduktus und dessen etwas trashiger Umsetzung im Stil alter Sword-&-Planet-Stories nicht stört oder ein Faible für Letzteres hat, kann daher durchaus Spaß an den Abenteuern El Mercenarios und seiner gelegentlichen Begleiterinnen Nan-Tay und Ky (die beide keine damsels in distress sind – ganz im Gegenteil) haben bzw. in den teilweise wirklich nur grandios zu nennenden Bildern schwelgen.

In Deutschland hatte El Mercenario zwar einen guten bzw. frühen Start (das erste Album ist wie erwähnt schon kurz nach der Originalausgabe erschienen, und die ersten vier Alben wurden von keinem Geringeren als Wolfgang Hohlbein sogar in Buchform nacherzählt), doch aufgrund von Retuschen, Kürzungen und mehreren Verlagswechseln kann man die erste deutsche Ausgabe eigentlich nur als suboptimal bezeichnen. Die neue, ab 2012 beim neuen Splitter Verlag erschienene (und mittlerweile komplett vorliegende) Ausgabe bietet nicht nur in jedem Album Zusatzmaterial zur Serie, zu Segrelles selbst und zu seinen anderen Arbeiten, sondern mit dem speziell für diese Ausgabe entstandenen vierzehnten Album Der letzte Tag (bei dem es sich um keinen Comic sondern um eine mit ganzseitigen Illustrationen versehene längere Erzählung handelt) auch einen runden Abschluss der Abenteuer El Mercenarios.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Matt Ruff, der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Am innigsten der Fantasy verbunden war der am 8. September 1965 in Queens, New York, als Matthew Theron Ruff geborene Kult-Autor wohl mit seinem ersten Werk Fool on the Hill (1988, dt. Fool on the Hill (1991)), in dem er Drachenkämpfe, die Feenwelt, Tolkien und Tierfantasy auf einem Uni-Campus zusammenbringt. In anschließenden Werken trieb er sich immer mindestens an der Genre-Grenze herum und nutzte phantastische Elemente sowohl für Nonsens-Humor als auch für psychologische oder politische Metaphern. Wer mehr über Matt Ruff erfahren möchte, kann dazu unser frisch aktualisiertes Portrait ins Auge fassen.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Mary Renault, deren Geburtstag sich heute zum 110. Mal jährt. Vielen unserer Leserinnen und Leser dürfte dieser Name (unter dem die am 04. September 1905 in Forest Gate in der englischen Grafschaft Essex geborene Eileen Mary Challans ihre schriftstellerischen Arbeiten veröffentlichte) wenig bis nichts sagen – was vermutlich einerseits damit zu tun hat, dass Mary Renault vor allem für ihre historischen Romane bekannt war, und andererseits damit, dass sie hierzulande praktisch vom Buchmarkt verschwunden ist.

Ihre bekanntesten Werke drehen sich um Alexander den Großen, dem sie nicht nur drei Romane gewidmet hat (1969, ’72 und ’81), sondern über den sie auch eine – wegen der allzu positiven Darstellung Alexanders umstrittene – Biographie verfasst hat (1975). Doch bevor sie sich ihrem Lieblingsobjekt zugewandt hat, hat sie sich mit anderen, ebenfalls in der griechischen Antike angesiedelten Romanen sozusagen warmgeschrieben. In zwei davon steht mit Theseus einer der berühmtesten Helden der griechischen Mythologie im Mittelpunkt – und man kann sie, wenn man denn will, durchaus als Fantasy lesen. Oder als (möglicherweise wahre) Geschichte, die zur Grundlage der überlieferten Sage wurde.

Die beiden Romane orientieren sich logischerweise am (nicht immer eindeutigen) Theseus-Mythos, d.h. sie übernehmen dessen wichtigste Elemente, ändern aber auch manche davon ab. In The King Must Die (1958; dt. Der König muss sterben (1959)) werden Theseus’ Kindheit und seine frühen Abenteuer in Troizen, Eleusis und Athen sowie auf Kreta und Naxos erzählt, und in The Bull from the Sea (1962; dt. Der Bulle aus dem Meer (1963)) geht es um seine Zeit als König von Athen und seine Beziehungen zu Hippolyta, der Anführerin der Amazonen, und zur kretischen Prinzessin Phaedra. Phantastische Elemente spielen – je nach Lesart – nur eine marginale oder überhaupt keine Rolle, was angesichts des Zeitpunkts, zu dem die Romane erschienen sind, nicht weiter verwunderlich ist; wo Fantasy als Genre noch gar nicht existiert, kann es eigentlich auch keine Historische Fantasy geben. Andererseits gelingt es Mary Renault, auf überzeugende Weise eine Kultur zu schildern, in der magisches Denken noch eine wichtige Rolle spielt. Und Letzteres ist vielleicht auch eine der großen Stärken der beiden Romane, die im Werk der am 13. Dezember 1983 in ihrer Wahlheimat Südafrika verstorbenen Autorin wohl eine eher untergeordnete Stellung einnehmen, die man aber durchaus als Ahnen so mancher viele Jahre später geschriebener historischer Fantasyromane betrachten kann.

Die beiden Romane orientieren sich logischerweise am (nicht immer eindeutigen) Theseus-Mythos, d.h. sie übernehmen dessen wichtigste Elemente, ändern aber auch manche davon ab. In The King Must Die (1958; dt. Der König muss sterben (1959)) werden Theseus’ Kindheit und seine frühen Abenteuer in Troizen, Eleusis und Athen sowie auf Kreta und Naxos erzählt, und in The Bull from the Sea (1962; dt. Der Bulle aus dem Meer (1963)) geht es um seine Zeit als König von Athen und seine Beziehungen zu Hippolyta, der Anführerin der Amazonen, und zur kretischen Prinzessin Phaedra. Phantastische Elemente spielen – je nach Lesart – nur eine marginale oder überhaupt keine Rolle, was angesichts des Zeitpunkts, zu dem die Romane erschienen sind, nicht weiter verwunderlich ist; wo Fantasy als Genre noch gar nicht existiert, kann es eigentlich auch keine Historische Fantasy geben. Andererseits gelingt es Mary Renault, auf überzeugende Weise eine Kultur zu schildern, in der magisches Denken noch eine wichtige Rolle spielt. Und Letzteres ist vielleicht auch eine der großen Stärken der beiden Romane, die im Werk der am 13. Dezember 1983 in ihrer Wahlheimat Südafrika verstorbenen Autorin wohl eine eher untergeordnete Stellung einnehmen, die man aber durchaus als Ahnen so mancher viele Jahre später geschriebener historischer Fantasyromane betrachten kann.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Simon R. Green, der heute 60 Jahre alt wird. Zwar hat die schriftstellerische Karriere des am 25. August 1955 in Bradford on Avon in der südenglischen Grafschaft Wiltshire geborenen Simon Richard Green bereits 1979 mit der Veröffentlichung der Erzählung “Awake, Awake, Ye Northern Winds” in der Anthologie Swords Against Darkness V begonnen, doch Fahrt aufgenommen hat sie erst, als 1990 sein erster Roman No Haven for the Guilty (auch als Hawk & Fisher) auf den Markt kam – dann allerdings ziemlich schnell. Denn seit diesem Zeitpunkt hat sich Green als überaus fleißiger Autor erwiesen, dessen zumeist in Form mehrbändiger Serien oder Zyklen erzählte Geschichten zwar in verschiedenen phantastischen Subgenres, aber alle im gleichen Universum angesiedelt sind (was Green vor allem in den Nightside– und Secret-History-Romanen gelegentlich gerne für Cameo-Auftritte von Figuren aus seinen anderen Reihen oder Settings nutzt)

Den Anfang machte der o.g. Roman, dessen amerikanischer Titel Hawk & Fisher auch der ganzen, zunächst mit Winner Takes All (1991; auch als Devil Take The Hindmost (1991), The God Killer (1991), Wolf in the Fold (1991; auch als Vengeance for a Lonely Man (1991)), Guard Against Dishonor (1991; auch als Guard Against Dishonour (1991) und The Bones of Haven (1992; auch als Two Kings in Haven (1992)) fortgesetzten Reihe den Namen verlieh. In ihr geht es um die Abenteuer des gleichnamigen Paares, das es als Mitglied der wie eine moderne Polizietruppe agierenden Stadtwache der kulturell keiner Epoche eindeutig zuzuordnenden, sondern irgendwo zwischen Mittelalter, Renaissance und den ersten Vorboten einer industrieller Revolution oszillierenden, vollkommen korrupten und verkommenen Stadt Haven mit allerlei bösen Buben – vom simplen Dieb bis hin zum bösen Magier – zu tun bekommt. Interessant ist dabei nicht nur, dass Green besagte Abenteuer mit den typischen Stilmitteln und Plotelementen des Krimis erzählt, das Ganze aber in einem Sword-&-Sorcery-Setting spielt, sondern auch, dass mit Fisher der weibliche Part des Duos die deutlich “härtere” Figur ist.

Im gleichen Königreich – dem Forest Kingdom –, aber viel weiter im Norden angesiedelt ist Blue Moon Rising (1991)*, ein Roman, in dem Prinz Rupert, der zweitgeborene Sohn des Königs, ausgeschickt wird, einen Drachen zu töten – zumindest ist das die offizielle Version, denn in Wirklichkeit steckt etwas anderes hinter Ruperts Auftrag. Allerdings verläuft auch seine Quest völlig anders als erwartet; statt einen Schmetterlinge sammelnden Drachen zu töten, findet er in Prinzessin Julia eine interessante Reisebegleiterin – und gemeinsam entdecken die beiden, in welch großer Gefahr das Königreich schwebt … Blue Moon Rising erweist sich als originelle Abwandlung der typischen Fantasy-Quest, bei der man sich allenfalls fragen kann, ob die humoristischen Elemente und der locker-flockige Ton, in dem Rupert und Julia (und Ruperts Einhorn Breeze) miteinander umgehen, so recht zum düsteren Hintergrund und der doch recht blutigen Handlung passt. Während die beiden Folgebände Blood and Honour (1992) und Down Among the Dead Men (1993) nur das Setting, aber nicht die Figuren mit dem Auftaktband gemein haben, kehren Rupert und Julia in Beyond the Blue Moon (2000) und Once In a Blue Moon (2014) ins Waldkönigreich zurück – und dann wird auch deutlich, was die Blue-Moon-Romane über das grobe Setting hinaus mit der Hawk-&-Fisher-Sequenz verbindet.

Im gleichen Königreich – dem Forest Kingdom –, aber viel weiter im Norden angesiedelt ist Blue Moon Rising (1991)*, ein Roman, in dem Prinz Rupert, der zweitgeborene Sohn des Königs, ausgeschickt wird, einen Drachen zu töten – zumindest ist das die offizielle Version, denn in Wirklichkeit steckt etwas anderes hinter Ruperts Auftrag. Allerdings verläuft auch seine Quest völlig anders als erwartet; statt einen Schmetterlinge sammelnden Drachen zu töten, findet er in Prinzessin Julia eine interessante Reisebegleiterin – und gemeinsam entdecken die beiden, in welch großer Gefahr das Königreich schwebt … Blue Moon Rising erweist sich als originelle Abwandlung der typischen Fantasy-Quest, bei der man sich allenfalls fragen kann, ob die humoristischen Elemente und der locker-flockige Ton, in dem Rupert und Julia (und Ruperts Einhorn Breeze) miteinander umgehen, so recht zum düsteren Hintergrund und der doch recht blutigen Handlung passt. Während die beiden Folgebände Blood and Honour (1992) und Down Among the Dead Men (1993) nur das Setting, aber nicht die Figuren mit dem Auftaktband gemein haben, kehren Rupert und Julia in Beyond the Blue Moon (2000) und Once In a Blue Moon (2014) ins Waldkönigreich zurück – und dann wird auch deutlich, was die Blue-Moon-Romane über das grobe Setting hinaus mit der Hawk-&-Fisher-Sequenz verbindet.

Bereits 1992 wandte Simon R. Green sich zum ersten Mal der SF zu, und zwar mit Mistworld, dem Auftakt einer dreibändigen Reihe, in der zum ersten Mal jenes gewaltige, in einer fernen Zukunft angesiedelte und von Menschen beherrschte Imperium auftaucht, gegen das Owen Deathstalker in den ersten fünf Bänden des Deathstalker-Zyklus (1995-99) letztlich rebellieren muss, da ihn die Kaiserin aus einer Laune heraus zum Gesetzlosen erklärt. Viele Jahre später tritt Lewis Deathstalker in die Fußstapfen seines längst verstorbenen Ahnen und kämpft in drei Bänden (2002-05) gegen das neu erwachte Böse im Imperium, wobei er einen unerwarteten Verbündeten findet … Man kann die gesamte Deathstalker-Sequenz vermutlich als Parodie auf die klassischen Space Operas lesen – wobei der Blutzoll, der in den Romanen gezahlt wird, deutlich höher sein dürfte als in den meisten der Werke, die sie parodieren.

Mit Something from the Nightside (2003) startete Simon R. Green die inzwischen auf zwölf Bände angewachsene Nightside-Sequenz (2003-2012), in der John Taylor sich in der Nightside – einem verborgenen Viertel Londons, in dem es sowohl Magie als auch Hochtechnologie gibt – mit allerlei Gegnern herumschlagen muss, während The Man With the Golden Torc (2007) den Auftakt der Abenteuer Edwin Droods erzählt, der als Shaman Bond im Auftrag seiner Familie in diesem und bislang acht weiteren Bänden damit beschäftigt ist, die Welt zu retten; die Droods sind nämlich eine uralte Familie, die hinter den Kulissen agiert und über die Erde wacht – natürlich ohne dass die Normalsterblichen etwas davon mitbekommen, weswegen die gesamte Sequenz auch den passenden Titel Secret History (2007-15) trägt. Greens neueste, bislang aus sechs Bänden bestehende Serie Ghost Finder (2010-15) erzählt die Abenteuer eines dreiköpfigen Teams von Geistersuchern des Carnacki Institute, die genau das tun, was ihr Titel besagt.

Zusätzlich zu all diesen Serien hat Simon R. Green immerhin auch drei Einzelromane verfasst: Robin Hood, Prince of Thieves ist die Novelisation des gleichnamigen Kevin-Costner-Films, während Shadows Fall (1994) und Drinking Midnight Wine (2001) eigenständige Romane darstellen (die natürlich ebenfalls im großen Green-Universum angesiedelt sind). Shadows Fall ist  dabei Greens vielleicht ambitioniertester Roman überhaupt, der von der titelgebenden Stadt erzählt, die als eine Art Elefantenfriedhof der Phantasie fungiert, denn in sie ziehen sich alle Götter und Helden, Legenden und Monstren, alte und neue Mythen und selbst die vergessenen Freunde der Kindheit zurück, wenn ihre Zeit auf Erden abgelaufen ist. Wobei auch diese Stadt – über die Father Time mit sanfter Hand herrscht – nur eine Zwischenstation ist, denn während viele der vergessenen Helden dort ihre Zeit mit gepflegtem Nichtstun verbringen, gibt es mit der Forever Door auch eine Tür, von der niemand weiß, wohin sie führt – und durch die noch nie jemand zurückgekommen ist, der hindurchgegangen ist. So richtig aufregend wird es in Shadows Fall allerdings erst, als eines Tages ein Serienmörder die Stadt unsicher macht und die Invasion der schier unaufhaltsamen fundamentalistischen Christian Warriors of the Light beginnt … Wenn man Romane liebt, die mit einer Fülle von originellen, bizarren Ideen aufwarten (und damit leben kann, dass es irgendwann auch wieder recht blutig zugeht), und wenn man wissen will, wo viele der Konzepte aus Greens späteren Romanen zum ersten Mal aufgetaucht sind, dann könnte ein kleiner Städtetrip nach Shadows Fall sich als durchaus lohnend erweisen …

dabei Greens vielleicht ambitioniertester Roman überhaupt, der von der titelgebenden Stadt erzählt, die als eine Art Elefantenfriedhof der Phantasie fungiert, denn in sie ziehen sich alle Götter und Helden, Legenden und Monstren, alte und neue Mythen und selbst die vergessenen Freunde der Kindheit zurück, wenn ihre Zeit auf Erden abgelaufen ist. Wobei auch diese Stadt – über die Father Time mit sanfter Hand herrscht – nur eine Zwischenstation ist, denn während viele der vergessenen Helden dort ihre Zeit mit gepflegtem Nichtstun verbringen, gibt es mit der Forever Door auch eine Tür, von der niemand weiß, wohin sie führt – und durch die noch nie jemand zurückgekommen ist, der hindurchgegangen ist. So richtig aufregend wird es in Shadows Fall allerdings erst, als eines Tages ein Serienmörder die Stadt unsicher macht und die Invasion der schier unaufhaltsamen fundamentalistischen Christian Warriors of the Light beginnt … Wenn man Romane liebt, die mit einer Fülle von originellen, bizarren Ideen aufwarten (und damit leben kann, dass es irgendwann auch wieder recht blutig zugeht), und wenn man wissen will, wo viele der Konzepte aus Greens späteren Romanen zum ersten Mal aufgetaucht sind, dann könnte ein kleiner Städtetrip nach Shadows Fall sich als durchaus lohnend erweisen …

* – da der Großteil von Greens Werken ins Deutsche übersetzt wurde und eine entsprechende Auflistung den Rahmen dieses Posting gesprengt hätte, werden die bibliographischen Angaben zu den im Text nur summarisch genannten Serien/Reihen und den deutschen Ausgaben in einem Kommentar nachgeliefert.

Auch wenn es hier bei Bibliotheka Phantastika in erster Linie um Fantasy geht, schauen wir doch zwischendurch immer mal wieder gerne über den Tellerrand, wenn wir einen Anlass dazu haben (oder uns einfach mal danach ist) – und welcher Anlass könnte besser dazu geeignet sein als der 100. Geburtstag einer Autorin, die mit ihren Stories die amerikanische SF-Szene knapp zehn Jahre lang kräftig durcheinandergewirbelt hat? Denn das hat die am 24. August 1915 in Chicago, Illinois, geborene Alice Hastings Bradley (und später verheiratete Sheldon) in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter ihrem Pseudonym James Tiptree, Jr. getan – aber so richtig.

Das war nicht unbedingt von Anfang an zu ahnen, doch was mit “Birth of a Salesman” (Analog, März ’68) noch recht konventionell begann, führte über erste Ausrufezeichen wie “The Last Flight of Doctor Ain” (Galaxy, März ’69) ab 1970 zu einer Flut von ebenso einzigartigen wie großartigen Geschichten, von denen hier nur beispielhaft “And I Awoke and Found Me Here on the Cold Hill’s Side” (The Magazine of Fantasy & Science Fiction, März ’72), “On the Last Afternoon” (Amazing, November ’72), “Love is the Plan the Plan is Death” (in The Alien Condition (1973)), “The Girl Who Was Plugged In” (in New Dimensions 3 (1973)), “The Women Men Don’t See” (Magazine of F&SF, Dezember ’73), “A Momentary Taste of Being” (in The New Atlantis (1975)) und “Houston, Houston, Do You Read?” (in Aurora: Beyond Equality (1976)) sowie die beiden unter dem Pseudonym Raccoona Sheldon veröffentlichten Stories “Your Faces, O my Sisters! Your Faces Filled of Light!” (ebenfalls in Aurora: Beyond Equality (1976)) und last but not least “The Screwfly Solution” (Analog, Juni ’77) genannt werden sollen.

Das war nicht unbedingt von Anfang an zu ahnen, doch was mit “Birth of a Salesman” (Analog, März ’68) noch recht konventionell begann, führte über erste Ausrufezeichen wie “The Last Flight of Doctor Ain” (Galaxy, März ’69) ab 1970 zu einer Flut von ebenso einzigartigen wie großartigen Geschichten, von denen hier nur beispielhaft “And I Awoke and Found Me Here on the Cold Hill’s Side” (The Magazine of Fantasy & Science Fiction, März ’72), “On the Last Afternoon” (Amazing, November ’72), “Love is the Plan the Plan is Death” (in The Alien Condition (1973)), “The Girl Who Was Plugged In” (in New Dimensions 3 (1973)), “The Women Men Don’t See” (Magazine of F&SF, Dezember ’73), “A Momentary Taste of Being” (in The New Atlantis (1975)) und “Houston, Houston, Do You Read?” (in Aurora: Beyond Equality (1976)) sowie die beiden unter dem Pseudonym Raccoona Sheldon veröffentlichten Stories “Your Faces, O my Sisters! Your Faces Filled of Light!” (ebenfalls in Aurora: Beyond Equality (1976)) und last but not least “The Screwfly Solution” (Analog, Juni ’77) genannt werden sollen.

Die Geschichten, die Alice Sheldon als James Tiptree, Jr. geschrieben hat (und das gilt auch für die in ihrer Raccoona-Sheldon-Inkarnation) sind keine locker leichte Wohlfühl-Lektüre, ganz im Gegenteil, sie sind häufig beunruhigend und verstörend, und selbst unter einer vermeintlich glatten Oberfläche verbergen sich oft Widerhaken. Sie kreisen um Themen wie Liebe und Sex, das Verhältnis von Männern und Frauen, Identität, Entfremdung und Ökologie – und immer wieder um den Tod. Mehrere von ihnen wurden mit dem Hugo und/oder dem Nebula Award ausgezeichnet, und der größte Teil des Aufsehens, den die Stories damals in der amerikanischen SF-Szene erregt haben, hat ganz gewiss mit ihrer Qualität zu tun, ein anderer, auch nicht ganz unbedeutender aber sicher auch mit dem Geheimnis, das ihren Verfasser umgab (denn es war zwar von Anfang an bekannt, dass es sich bei James Tiptree, Jr. um ein Pseudonym handelt, aber wer sich dahinter verbarg, wurde erst 1977 aufgedeckt). Lustigerweise ist kaum jemand auf die Idee gekommen, dass es sich bei dem Menschen hinter dem Tiptree-Pseudonym um eine Frau handeln könnte – trotz der feministischen Vibes, die in etlichen Stories spürbar sind – und dem bekannten SF-Autor Robert Silverberg verdankt die Welt die wunderbare Aussage: “It has been suggested that Tiptree is female, a theory that I find absurd, for there is to me something ineluctably masculine about Tiptree’s writing. I don’t think the novels of Jane Austen could have been written by a man nor the stories of Ernest Hemingway by a woman, and in the same way I believe the author of the James Tiptree stories is male.”*

Auch nachdem ihr Pseudonym aufgedeckt wurde, hat Alice Sheldon weitere Geschichten – und dazu mit Up the Walls of the World (1978) und Brightness Falls from the Air (1985) noch zwei Romane – geschrieben, und auch wenn diese “späten” Geschichten – nicht zuletzt zunehmenden körperlichen und psychischen Problemen geschuldet – zumeist schwächer sind als die aus ihrer besten Phase, so sind es doch größtenteils immer noch überdurchschnittliche SF-Stories. Doch die Aufdeckung des Pseudonyms, der Verlust der (geheimen) Tiptree-Identität, als der sie “einer von denen, die die Welt besitzen” gewesen war, hat Alice Sheldon auf einen Weg geführt, den zu verstehen leichter fällt, wenn man ihre von Julie Phillips verfasste ungemein lesenswerte Biographie James Tiptree, Jr. – The Double Life of Alice B. Sheldon kennt. Als ihre eigenen und vor allem die gesundheitlichen Probleme ihres zwölf Jahre älteren Mannes Huntington “Ting” Sheldon ab Mitte der 80er Jahre immer größer wurden, hat sie die einzige ihr mögliche Konsequenz gezogen: Jahre zuvor hatten “Ting” und sie einen Selbstmordpakt geschlossen, und am 19. Mai 1987 hat sie erst ihren Mann und dann sich erschossen.

Ihre Geschichten wurden bereits in den 70er Jahren in Sammelbänden zusammengefasst, die auch ins Deutsche übertragen wurden, ebenso wie einer ihrer Romane. Doch im Gegensatz zu vielen anderen SF-Autoren und Autorinnen, die es hierzulande nur zu einer Veröffentlichung im Taschenbuch in einer der einschlägigen Genrereihen gebracht haben oder bringen, gibt es – dem österreichischen Septime Verlag sei Dank – inzwischen eine ansprechend gestaltete und hervorragend übersetzte und editierte siebenbändige Werkausgabe mit sämtlichen Erzählungen von James Tiptree, Jr. im Hardcover, die pünktlich zum 100. Geburtstag mit dem Band Liebe ist der Plan im Juli diesen Jahres abgeschlossen wurde.  Neben den sechs übrigen Bänden – Doktor Ain, Houston, Houston!, Zu einem Preis, Quintana Roo, Sternengraben und Yanqui Doodle – ist hier auch die oben erwähnte Biographie als James Tiptree Jr. – Das Doppelleben der Alice B. Sheldon erschienen, und Übersetzungen der beiden Romane sind in Vorbereitung**; zudem soll im Herbst mit Wie man die Unendlichkeit in den Griff bekommt noch ein Band mit Briefen, Essays und Gedichten herauskommen. So wird das Vermächtnis von Alice Sheldon aka James Tiptree, Jr. – ihr literarisches, ihr persönliches und sogar die Geschichte ihres Lebens – auch interessierten deutschsprachigen Lesern und Leserinnen (wieder) zugänglich gemacht, ein Vermächtnis, zu dem es angesichts ihres 100. Geburtstags in leichter Abwandlung des Titels einer ihrer Stories (der zugleich auch der Titel eines Best-of-Sammelbandes ist, der allen, die James Tiptree, Jr. einmal im Original lesen wollen, sehr zu empfehlen ist – aber Vorsicht, das ist teilweise harter Stoff!) nur noch eines zu sagen gibt: Her smoke will rise up forever.

Neben den sechs übrigen Bänden – Doktor Ain, Houston, Houston!, Zu einem Preis, Quintana Roo, Sternengraben und Yanqui Doodle – ist hier auch die oben erwähnte Biographie als James Tiptree Jr. – Das Doppelleben der Alice B. Sheldon erschienen, und Übersetzungen der beiden Romane sind in Vorbereitung**; zudem soll im Herbst mit Wie man die Unendlichkeit in den Griff bekommt noch ein Band mit Briefen, Essays und Gedichten herauskommen. So wird das Vermächtnis von Alice Sheldon aka James Tiptree, Jr. – ihr literarisches, ihr persönliches und sogar die Geschichte ihres Lebens – auch interessierten deutschsprachigen Lesern und Leserinnen (wieder) zugänglich gemacht, ein Vermächtnis, zu dem es angesichts ihres 100. Geburtstags in leichter Abwandlung des Titels einer ihrer Stories (der zugleich auch der Titel eines Best-of-Sammelbandes ist, der allen, die James Tiptree, Jr. einmal im Original lesen wollen, sehr zu empfehlen ist – aber Vorsicht, das ist teilweise harter Stoff!) nur noch eines zu sagen gibt: Her smoke will rise up forever.

* – in der Einleitung zur Tiptree-Collection Warm Worlds and Otherwise

** – und ich kenne sogar jemanden, der Brightness Falls from the Air – der im Gegensatz zu Up the Walls of the World (dt. Die Feuerschneise) noch nie auf Deutsch erschienen ist, gerne übersetzen würde … wenn er denn Zeit hätte …

Bibliotheka Phantastika gratuliert David M. Alexander, der heute 70 Jahre alt wird. Auch der am 21. August 1945 in Rochester im amerikanischen Bundesstaat New York geborene David Michael Alexander zählt zu den Autoren, die vergleichsweise wenig zu den phantastischen Genres beigetragen haben, und das größtenteils in Form von Kurzgeschichten. Doch neben ca. zwanzig Kurzgeschichten hat er auch einen SF- und einen … nennen wir ihn Science-Fantasy-Roman verfasst – und Letzterer ist interessant genug, um David Alexander anlässlich seines Geburtstags hier zu erwähnen.

Denn bei Fane (1981; dt. Fane (1984)) handelt es sich um einen Roman, der – wie schon aus der Widmung hervorgeht – offensichtlich eine Hommage an Jack Vance darstellt. Fane ist der Name eines Planeten im östlichsten Spiralarm der Milchstraße (genauer: im Sternennebel des Großen Hundes), den sich die dort lebenden Bevölkerungsgruppen – die einheimischen Fanier und die auf dieser Welt gestrandeten Menschen und Ajai – mehr oder weniger friedlich teilen. Das Besondere an Fane ist, dass hier die typischen Errungenschaften moderner Zivilisationen wie Maschinen und Energieleitungen nicht funktionieren. Stattdessen fußt die multikulturelle Gesellschaft auf Magie, Hexerei und Zauberformeln, deren Beherrschung den Weg zu Einfluss, Wohlstand und Macht ebnen kann. Und wenn man ein richtig guter Hexenmeister ist … tja, dann sind den persönlichen Ambitionen keine Grenzen gesetzt. Daher ist es kein Wunder, dass der überaus erfahrene und geübte Hexenmeister Greyhorn sich ganz große Ziele setzt – sprich: sich zum Herrscher Fanes machen will. Dumm ist nur, dass ihm aufgrund einer unglücklichen Verkettung von Zufällen dabei sein in magischen Dingen anscheinend gänzlich unbegabter Neffe Grantin in die Quere kommt …

Denn bei Fane (1981; dt. Fane (1984)) handelt es sich um einen Roman, der – wie schon aus der Widmung hervorgeht – offensichtlich eine Hommage an Jack Vance darstellt. Fane ist der Name eines Planeten im östlichsten Spiralarm der Milchstraße (genauer: im Sternennebel des Großen Hundes), den sich die dort lebenden Bevölkerungsgruppen – die einheimischen Fanier und die auf dieser Welt gestrandeten Menschen und Ajai – mehr oder weniger friedlich teilen. Das Besondere an Fane ist, dass hier die typischen Errungenschaften moderner Zivilisationen wie Maschinen und Energieleitungen nicht funktionieren. Stattdessen fußt die multikulturelle Gesellschaft auf Magie, Hexerei und Zauberformeln, deren Beherrschung den Weg zu Einfluss, Wohlstand und Macht ebnen kann. Und wenn man ein richtig guter Hexenmeister ist … tja, dann sind den persönlichen Ambitionen keine Grenzen gesetzt. Daher ist es kein Wunder, dass der überaus erfahrene und geübte Hexenmeister Greyhorn sich ganz große Ziele setzt – sprich: sich zum Herrscher Fanes machen will. Dumm ist nur, dass ihm aufgrund einer unglücklichen Verkettung von Zufällen dabei sein in magischen Dingen anscheinend gänzlich unbegabter Neffe Grantin in die Quere kommt …

Mit Fane ist David M. Alexander fraglos ein unterhaltsames Jack-Vance-Pastiche gelungen, das in vielen Dingen – beim Setting, den überraschenden Plotwendungen, dem Umgang der Figuren miteinander oder auch der Art und Weise, wie die eher unangenehmeren Protagonisten über ihre selbst ausgelegten Fallstricke stolpern – den Geist der Romane des Altmeisters atmet. Einzig und allein Grantin ist ihm im Vergleich zu Vances doch recht häufig sehr ambivalent gezeichneten Hauptfiguren ein bisschen zu glatt geraten. Dessen ungeachtet ist Fane ein leicht und locker geschriebener Abenteuerroman, an dem man vor allem als Jack-Vance-Afficionado durchaus Spaß haben kann.

Außer seinen Beiträgen zum phantastischen Genre hat David M. Alexander, der lange Jahre hauptberuflich als Anwalt gearbeitet hat, noch ein gutes Dutzend Krimis verfasst, die – um etwaige Verwechslungen mit anderen Autoren gleichen Namens zu vermeiden – unter dem Pseudonym David Grace veröffentlicht wurden. Besagtes Pseudonym wurde auch für die 2010 erschienene Neuausgabe von Fane verwendet, der bei dieser Gelegenheit auch gleich ein neuer Titel – The Accidental Magician – verpasst wurde.

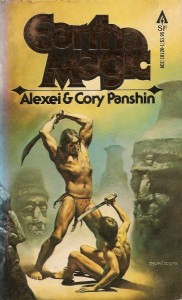

Bibliotheka Phantastika gratuliert Alexei Panshin, der heute seinen 75. Geburtstag feiern kann. Im englischen Sprachraum hat sich der am 14. August 1940 in Lansing, Michigan, geborene Alexis Adams Panshin vor allem als Kritiker einen Namen gemacht, denn auch wenn er vier SF-Romane – von denen einer, nämlich Rite of Passage (1968; dt. Welt zwischen den Sternen (gek. 1970, ungek. NÜ 1980)) immerhin mit dem Nebula Award ausgezeichnet wurde – und etliche Kurzgeschichten verfasst hat, sind sein wichtigster Beitrag zum Genre zweifellos seine drei Sachbücher zur SF: Heinlein in Dimension (1968), SF in Dimension: A Book of Explorations (1976) und The World Beyond the Hill: Science Fiction and the Quest for Transcendence (1989) – an den beiden letztgenannten war jeweils seine Frau Cory beteiligt – gelten auch heute noch als Standardwerke der SF-Sekundärliteratur.

Außerdem hat Alexei Panshin – wiederum in Zusammenarbeit mit seiner Frau Cory – auch einen Ausflug in die Fantasy gemacht: von April bis September 1973 erschien der Roman “The Son of Black Morca” als dreiteilige Serie in Fantastic und kam einige Jahre später unter dem Titel Earth Magic (1978; dt. Erdmagie (1980)) auch als Buch auf den Markt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Haldane – der Sohn des Schwarzen Morca, des Kriegerkönigs der Gets –, der im Wald eine Hexe trifft, die ihm düstere Prophezeiungen macht, und der bei seiner Rückkehr zur väterlichen Burg feststellen muss, dass die erste dieser Prophezeiungen bereits eingetroffen ist. Auch die Tatsache, dass sein Vater ihn aus strategischen Erwägungen mit der Tochter eines neuen Verbündeten verheiraten will, stimmt ihn nicht gerade froh. Allerdings wäre er vermutlich noch schlechter gestimmt, wenn er wüsste, was bei der Hochzeit passieren wird – und dass er sich schon bald zusammen mit dem Hofmagier seines Vaters auf der Flucht befinden wird …

Außerdem hat Alexei Panshin – wiederum in Zusammenarbeit mit seiner Frau Cory – auch einen Ausflug in die Fantasy gemacht: von April bis September 1973 erschien der Roman “The Son of Black Morca” als dreiteilige Serie in Fantastic und kam einige Jahre später unter dem Titel Earth Magic (1978; dt. Erdmagie (1980)) auch als Buch auf den Markt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Haldane – der Sohn des Schwarzen Morca, des Kriegerkönigs der Gets –, der im Wald eine Hexe trifft, die ihm düstere Prophezeiungen macht, und der bei seiner Rückkehr zur väterlichen Burg feststellen muss, dass die erste dieser Prophezeiungen bereits eingetroffen ist. Auch die Tatsache, dass sein Vater ihn aus strategischen Erwägungen mit der Tochter eines neuen Verbündeten verheiraten will, stimmt ihn nicht gerade froh. Allerdings wäre er vermutlich noch schlechter gestimmt, wenn er wüsste, was bei der Hochzeit passieren wird – und dass er sich schon bald zusammen mit dem Hofmagier seines Vaters auf der Flucht befinden wird …

Als Earth Magic erstmals in Fortsetzungen veröffentlicht wurde, war die Fantasy gerade dabei, sich als Genre zu formen, was den Roman zumindest zu einem genrehistorisch interessanten Werk macht. Und tatsächlich haben die Panshins versucht, die us-amerikanische Sword-&-Sorcery-Tradition mit neuen Elementen zu verbinden und das Ganze in das Gewand eines Entwicklungsromans (wie auch Rite of Passage einer ist) zu kleiden. Das wichtigste neue Element ist die “Erdmagie”, derer Haldane sich bedienen kann, mit der er seine Umgebung – d.h. die Landschaft – verändern kann; allerdings wirken sich auch seine unbewussten Ängste und Wünsche entsprechend aus, so dass diese Fähigkeit ein zweischneidiges Schwert ist. Aber was als Konzept noch recht originell und interessant klingt, erweist sich in der Umsetzung als … sagen wir vor allem genrehistorisch interessant.

Earth Magic war der letzte Roman, den Alexei Panshin geschrieben hat, und er war danach auch als Kurzgeschichtenautor nicht mehr sonderlich aktiv. Essays zur SF hat er allerdings (allein oder zusammen mit seiner Frau Cory) noch bis in die 90er Jahre hinein verfasst.