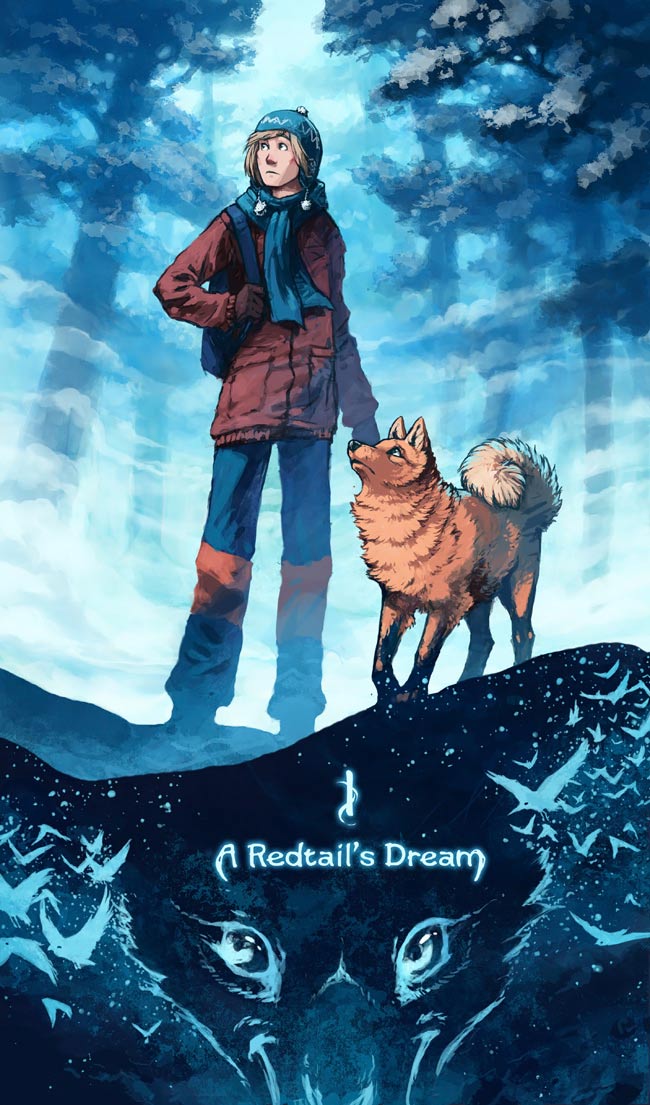

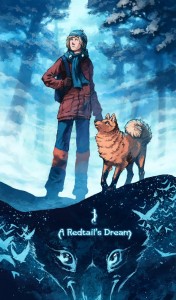

Wer neuem Lesestoff in Form von Webcomics nicht abgeneigt ist, will vielleicht einen Ausflug nach Finnland wagen: Minna Sundbergs A Redtail’s Dream ist eine optisch atemberaubende Abenteuergeschichte in einer surrealen Traumwelt mit Motiven aus der Kalevala.

Ein junger Fuchs bekommt von seiner mythischen Verwandtschaft die Aufsicht über das Nordlicht aufs Auge gedrückt, und prompt geht es fürchterlich schief. Ein ganzes Örtchen verschwindet, die Bewohner sind schon auf halbem Weg nach Tuonela (dem Totenreich der finnischen Mythologie). Das Füchslein möchte sich keine Blöße geben und findet glücklicherweise den jungen Hannu und seinen Hund Ville, die bei dem Malheur gerade nicht zu Hause waren, und es verpflichtet die beiden, den Dorfbewohnern in der seltsamen Zwischenwelt, in der sie sich befinden und die nach völlig eigenen Regeln tickt, einen Weg zurück in ihre Realität zu bahnen. Dazu müssen der enthusiastische Ville (der in der Traumwelt sprechen kann) und der eher unwillige Hannu einige Aufgaben erledigen.

Die (zunehmend komplizierter werdenden, aber niemals wirklich komplexen) Questen sind weniger epischer Natur, sondern leben von den Neckereien zwischen dem jungen Mann und seinem Hund und ihrem unterschiedlichem Wesen, denn der Hund Ville stellt sich als deutlich menschenfreundlicher als der mindestens soziophobe Hannu heraus, dessen Charakter die Heldenrolle absolut widerspricht und der auch immer wieder damit kollidiert. Die einzig tiefgehende Beziehung, die Hannu überhaupt zulässt, ist die zu Ville. Dazu kommen die “profanen” Begegnungen mit den verschiedenen Dorfbewohnern und die mythischen Übertöne, die sich auch direkt in Gestalt von Tiergeistern und anderen Manifestationen äußern.

Die (zunehmend komplizierter werdenden, aber niemals wirklich komplexen) Questen sind weniger epischer Natur, sondern leben von den Neckereien zwischen dem jungen Mann und seinem Hund und ihrem unterschiedlichem Wesen, denn der Hund Ville stellt sich als deutlich menschenfreundlicher als der mindestens soziophobe Hannu heraus, dessen Charakter die Heldenrolle absolut widerspricht und der auch immer wieder damit kollidiert. Die einzig tiefgehende Beziehung, die Hannu überhaupt zulässt, ist die zu Ville. Dazu kommen die “profanen” Begegnungen mit den verschiedenen Dorfbewohnern und die mythischen Übertöne, die sich auch direkt in Gestalt von Tiergeistern und anderen Manifestationen äußern.

Große Erklärungen und Hintergründe gibt es eher selten, doch es trägt auch zum Zauber der Traumwelt bei, dass man als LeserIn genauso wie die Figuren erst einmal hinnimmt, was sich ereignet.

Nach einem eigenwilligen Prolog braucht die Geschichte etwa hundert Seiten, bis sie Fahrt aufnimmt. Das eine oder andere Schwelgen in den charakterlichen Eigenheiten der Protagonisten hätte man vielleicht knapper abhandeln können, doch was schon von Anfang an einen regelrechten Bann ausübt, sind die Bilder – Minna Sundbergs Gespür für Natur, Tiere, Landschaften, Witterung und Nachthimmel ist beinahe unheimlich (und wird im Laufe der mittlerweile mehr als 400 Seiten des Comics stetig besser). Mühelos beschwört sie damit zwischen herbstlichen und winterlichen Nadelwäldern, Klippen und Seenlandschaften die zeitlose Traumwelt in manchmal beinahe monochromen Pastelltönen herauf. Ein Blick auf die wunderschön komponierten Seiten des Comics lohnt sich, selbst wenn man nicht der größte Fan charakterbasierter Geschichten ist.

A Redtail’s Dream ist bis zum sechsten von geplanten acht Kapiteln gediehen und wird momentan sechsmal die Woche um eine Seite erweitert. Minna Sundberg bezeichnet A Redtail’s Dream übrigens als Übungscomic für ihr eigentliches Herzensprojekt, doch über diesen Status dürfte es mit solchen Seiten allemal hinaus sein.

Auch wenn A Redtail’s Dream erzählerisch nicht 100% geschliffen ist (und die Übersetzung aus dem Finnischen ins Englische hie und da schlingert) lohnt es sich für jeden Comicfreund mit einer Schwäche für liebevoll dargestellte Tiere, berauschende Bildwelten, schrullige Ideen und den Bezug auf eine Mythologie, die in der Fantasy längst nicht so häufig Ideengeber war wie etwa keltische oder nordische Mythen. Ob die abschließenden Kapitel Hannu zu einem warmherzigeren Gesellen machen und die sich andeutenden Brüche in den linearen Questen sich ausweiten, muss sich noch erweisen; dass Minna Sundberg eine Comic-Künstlerin ist, die man im Auge behalten sollte, ist dagegen längst keine Frage mehr.

Webseite

Übersicht über die bisherigen Kapitel

bisher bei bp empfohlene Webcomics:

Widdershins

Wormworld-Saga