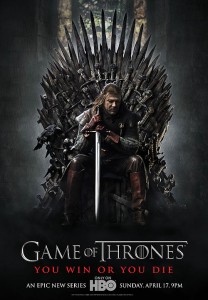

Die HBO-Serie Game of Thrones (basierend auf der Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin), deren ersten Staffel inzwischen auch im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, hat mit ihrem auffallend präsenten Sexismus und der offenen Misogynie schon für einige Kontroversen gesorgt.

In dem feudalen, durch patriarchale Strukturen geprägten Setting von Game of Thrones ist die Darstellung von weiblichen Körpern durch den männlichen Blick auf diese geprägt, besonders sichtbar wird dies u.a. in einer Szene, in der Daenerys vor ihrer Hochzeit von ihren Leibdienerinnen anschaulich im Liebesspiel unterrichtet wird. Sowohl durch die gesellschaftlichen Hierarchien als auch durch die simple Betonung der Physis und Herrschaft des Stärkeren können Männer über weibliche Körper verfügen. Ein eindeutig misogynes Klima wird immer dann hervorgekehrt, wenn diese Verfügungsgewalt nicht nur visuell unterstrichen, sondern auch verbal geäußert wird – und tatsächlich spielt sich kaum eine Szene ab, in der nicht von Huren, Bordellbesuchen, einschlägigen Scherzen und männlich dominierten “Angeboten” die Rede ist. Die Sexszenen selbst dienen häufig einer ansprechenden Verpackung offenbar sonst zu langweiliger Hintergrundinformationen, so erfährt man etwa die Familienhistorie der Targaryens, während sie beim Akt mit einer Dienerin im Bad vom derzeitigen Familienoberhaupt deklamiert wird.

Einzelne starke Frauenrollen, die eindeutig aus der Norm fallen, wie etwa Arya, die als Tomboy der Familie Stark das Fechten erlernen darf, verhärten das System vielmehr, als dass sie es aufbrechen, eben weil sie als krasse Ausnahmen sofort erkennbar sind.

Genauso sicher wie zur Kritik an diesen in der epischen Fantasy häufigen Erzählmustern kommt es zu ihrer Verteidigung durch die Fans, die letztlich immer auf “damals war das halt so” hinausläuft. Darüber hinaus beruft man sich auch oft darauf, dass sich einzelne Frauen wie eben erwähnte Arya oder auch Königin Cersei oder Daenerys dennoch ermächtigen können, selbst in einer “harten” Welt, in der sich der Stärkere durchsetzt und Frauen als körperlich unterlegen zu den Verlierern gehören und zwangsläufig Unterdrückung erfahren.

Genauso sicher wie zur Kritik an diesen in der epischen Fantasy häufigen Erzählmustern kommt es zu ihrer Verteidigung durch die Fans, die letztlich immer auf “damals war das halt so” hinausläuft. Darüber hinaus beruft man sich auch oft darauf, dass sich einzelne Frauen wie eben erwähnte Arya oder auch Königin Cersei oder Daenerys dennoch ermächtigen können, selbst in einer “harten” Welt, in der sich der Stärkere durchsetzt und Frauen als körperlich unterlegen zu den Verlierern gehören und zwangsläufig Unterdrückung erfahren.

Auf die (vermeintlichen) Tatsachen, die die Biologie schafft, folgen nach dieser Deutung entsprechende Umstände: Auf den Feldern, die gesellschaftlich relevant sind, können Frauen aufgrund ihrer Physis nicht punkten, sie können es aber durchaus in bestimmten Domänen, die ihnen zugewiesen sind, also weiblich besetzten Feldern wie Verführung und Intrige. Ein echtes Ausbrechen aus der gesellschaftlich vorgesehenen Rolle ist allerdings nur unter dem Verlust der Weiblichkeit möglich, wie es auch das Beispiel der Ritterin Brienne illustriert, die als Kämpferin brillieren kann, aber als Frau (aufgrund ihrer Hässlichkeit) versagen muss.

Game of Thrones scheint also in der Tat zunächst als eine perfekte Umsetzung dessen, was “damals halt so war”, nutzt den Spielraum innerhalb der so gesetzten Grenzen und präsentiert ein prall-buntes Abbild patriarchaler, feudaler Strukturen.

Doch selbst wenn man außer Acht lässt, dass Game of Thrones sich als Fantasy auf kein reales “damals” berufen kann, wird die Verteidigung relativ rasch ausgehebelt, wenn man genauer hinschaut.

Sowohl die Darstellung der Geschlechterrollen in Game of Thrones, als auch das Argument „Damals war das halt so“, mit dem diese legitimiert wird, beruhen weniger auf historischer Akkuratesse oder biologischen Gegebenheiten, sondern auf einer gesellschaftlichen Konstruktionsleistung, die darin zugleich reproduziert wird. Damit haben wir uns auch schon in diesem Blogartikel auf allgemeinerer Ebene auseinandergesetzt.

Dass es auch anders geht, beweist der aktuelle Kinofilm Die Tribute von Panem – The Hunger Games, die Verfilmung des ersten Bandes (The Hunger Games/Tödliche Spiele) der gleichnamigen Trilogie von Suzanne Collins. Das post-apokalyptische Setting (mit einer weit zurückliegenden Apokalypse) steht mit seinen krassen Abhängigkeitsverhältnissen zwischen der mächtigen und hoch entwickelten Metropole Kapitol und den (großteils deutlich ärmeren) Distrikten  sowie den Lebensbedingungen in ebendiesen Distrikten der pseudo-mittelalterlichen Welt von GoT in nichts nach. Und auch die namensgebenden Hunger-Spiele, in denen aus jedem Distrikt jeweils ein Mädchen und ein Junge zwischen 12 und 18 in eine Arena entsandt werden, um so lange gegeneinander anzutreten, bis nur ein Gewinner oder eine Gewinnerin (sprich Überlebender/Überlebende) übrig ist, sind in ihrer Grausamkeit und ihrer zynischen Doppelfunktion als Herrschaftsinstrument und Medienspektakel weit entfernt von dem, was man einem Coming-of-Age-Roman zutrauen würde.

sowie den Lebensbedingungen in ebendiesen Distrikten der pseudo-mittelalterlichen Welt von GoT in nichts nach. Und auch die namensgebenden Hunger-Spiele, in denen aus jedem Distrikt jeweils ein Mädchen und ein Junge zwischen 12 und 18 in eine Arena entsandt werden, um so lange gegeneinander anzutreten, bis nur ein Gewinner oder eine Gewinnerin (sprich Überlebender/Überlebende) übrig ist, sind in ihrer Grausamkeit und ihrer zynischen Doppelfunktion als Herrschaftsinstrument und Medienspektakel weit entfernt von dem, was man einem Coming-of-Age-Roman zutrauen würde.

Mit Katniss Everdeen steht nichtsdestoweniger eine junge Erwachsene im Zentrum der Handlung, die sich angenehm von konventionellen Rollenzuschreibungen abhebt. Nicht nur versorgt sie ihre seit einem Minenunfall vaterlose Familie als Jägerin mit Essen und kümmert sich liebevoll um ihre jüngere Schwester, sondern behält auch in der Arena der Hunger-Spiele und gegenüber ihrem Leidensgenossen aus Distrikt 12, Peeta, ihre starke Frauenrolle bei. Andere Erzählungen hätten wohl spätestens hier die männliche Figur in den Vordergrund gedrängt, damit sie sich im Kampf beweisen, die Frau beschützen und daran wachsen (sprich „Männlichkeit“ erlangen) kann, zumal sich die eher sensible und scheue Figur des Peeta für diese konventionelle Charakterentwicklung angeboten hätte.

Damit unterläuft die Konstellation Katniss-Peeta die klassisch-dichotomen Zuschreibungen, indem beide Figuren Eigenschaften besitzen, die „männlich“ oder „weiblich“ konnotiert sind.

Die Inszenierung der Hunger-Spiele als Medienspektakel erlaubt nicht nur das Spiel mit den Erwartungen der Zuseher und Zuseherinnen (und Erzählkonventionen), indem die sich anbahnende Romanze zwischen Katniss und Peeta eher aus Kalkül begonnen wird, um Sponsoren für sich zu gewinnen, die ihnen Ausrüstungsgegenstände in die Arena schicken können. Sondern gerade von der Inszenierung der pseudo-archaischen Hunger-Spiele (die WettkämpferInnen dürfen nur mit traditionellen Waffen wie Schwert, Bogen, Speer, etc. gegeneinander antreten), die ein bedeutendes Handlungselement des Films ist, ließe sich unter einem anderen Gesichtspunkt auf Game of Thrones zurückkommen.

Denn auch in Game of Thrones ist die Darstellung von Geschlechterrollen sowie weiblichen und männlichen Körpern Teil einer strategischen Inszenierung. Schon allein aus ökonomischen Gründen wird die Handlung im Hinblick auf die Erwartungen moderner ZuschauerInnen aufbereitet und so ist auch der Einsatz historisierender Elemente ein strategischer. Daran offenbart sich die Schwäche des „Damals war das halt so“-Arguments im Hinblick auf die Geschlechterrollen am deutlichsten, denn die dargestellten Körpernormen sind keinesfalls mittelalterlich-historische, sondern zutiefst westlich-moderne.

In diesem Spagat zwischen historisierten Geschlechterrollen und Sexyness des Dargestellten offenbart sich die Reproduktion einer westlichen, patriarchalen und damit auch heteronormativen Erzähltradition, die einerseits die Darstellung selbst, andererseits aber auch die Erwartungen der KonsumentInnen prägt. Wir rechnen – absurderweise auch in von der Realität mehr oder weniger entkoppelten Fantasy-Settings – durch diese Erzähltraditionen mit einer “historisch korrekten” Wiedergabe der Verhältnisse, doch unser Wunsch nach Authentizität geht natürlich nicht so weit, dass wir uns von unseren Körperidealen verabschieden wollen würden, dass wir behaarte Frauenbeine, schlechte Zähne, ungeschönte körperliche Proportionen (z.B. nach ein paar Geburten) in Kauf nehmen würden.

Selbst wenn man sich also auf das ohnehin schon im Ansatz fragwürdige “Damals war das halt so”-Spielchen einlässt, lässt es sich relativ schnell als ein halbgarer Erklärungsversuch entlarven – noch dazu, wenn andere Erzählmuster wie in Hunger Games nicht weniger gut funktionieren. Welche Fehlschlüsse das unhinterfragte Darstellen der männlich-westlichen Erzähltradition als immer richtig mit sich bringt (was übrigens nicht heißt, dass sie immer falsch sein muss!) und welche Fragen man stellen kann, gerade wenn man Game of Thrones (trotzdem) mag, stellen wir in Teil II des Artikels übermorgen zur Debatte.