Oscar Wilde ist Schriftsteller, und wie sein Namenspate genießt auch er gern das Leben in vollen Zügen, doch nach einem erschütternden Ereignis (über das wir nur ein paar vage Hinweise erfahren) zieht es ihn in die Einsamkeit, aufs Land, in ein Örtchen namens Podunk mitten in Oklahoma, wo er von einer gewissen B. Jaga ein unschlagbar günstiges Haus mieten konnte. Und wie das mit unschlagbar günstigen Angeboten so ist, hat das Ganze einen Haken: Es spukt.

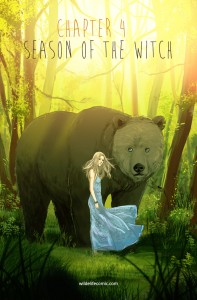

Podunk ist ein merkwürdiges Kaff, in dem nichts und niemand ist, was er oder sie zu sein scheint, in dem man nur ein paar Meter in den Wald spazieren muss, um sich plötzlich sprechenden Bären, Sagengestalten oder hilfreichen Spinnen gegenüber zu finden, und manchmal besuchen sie einen sogar auf der Türschwelle. Oscar verdient einen Preis für die stoische Ruhe, mit der er diese Dinge hinnimmt und Podunk zunächst treu bleibt, statt schreiend davonzulaufen.

Mit seinen Rückgriffen auf die örtliche Mythologie einerseits und das allgemein bekannte Figurenrepertoire des Genres andererseits könnte man Wilde Life als Urban-Fantasy-Comic bezeichnen, nur dass Podunk und “urban” unter keinen Umständen in einem Satz vorkommen können. Rural Fantasy also, in der die Natur, die Wildnis, niemals weit weg ist, und zwar äußerlich wie innerlich.

Neben Oscar, dem Tagebuch führenden Helden, der doch nichts aus seinem Inneren preisgibt und bei dem nach und nach der Verdacht aufkommt, dass er zwar wie der einzig Normale im übernatürlichen Hexenkessel seines neuen Zuhauses wirkt, eigentlich aber eine mindestens ebenso merkwürdige Geschichte wie seine neuen Nachbarn mit sich herumschleppt, kreist die Geschichte um den bindungsgestörten Teenager Cliff und die sympathische, aber nur selten solide Mathematikerin Sylvia.

Obwohl Wilde Life schon ein Jahr (mit zuverlässigen 2-3 Updates pro Woche) läuft, hat man das Gefühl, dass die Erzählung sich noch entfaltet, die Figuren sich noch einfinden und die Mythologie, die auch stark auf indianische Überlieferungen gründet, sich ganz langsam ausweitet. Es ist aber kein schlechtes Gefühl – das reduzierte Tempo kommt dem Konzept der “Rural Fantasy” sehr entgegen.

Obwohl Wilde Life schon ein Jahr (mit zuverlässigen 2-3 Updates pro Woche) läuft, hat man das Gefühl, dass die Erzählung sich noch entfaltet, die Figuren sich noch einfinden und die Mythologie, die auch stark auf indianische Überlieferungen gründet, sich ganz langsam ausweitet. Es ist aber kein schlechtes Gefühl – das reduzierte Tempo kommt dem Konzept der “Rural Fantasy” sehr entgegen.

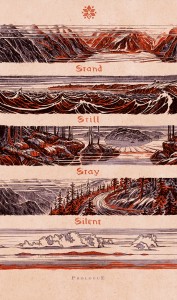

Schöpferin Pascalle Lepas erweist sich dabei als versierte und fokussierte Erzählerin: In den inzwischen vier Kapiteln von Wilde Life gibt es jeweils einen definierten Handlungsbogen, der das Mysterium von Podunk – und auch das Mysterium dessen, was Oscar dort eigentlich wirklich zu finden hofft – ergründet. Die ausgeklügelte Konstruktion der Kapitel macht zuversichtlich, dass Lepas ihren Stoff gut im Griff hat und ihn nicht zu sehr wuchern lässt, wie es im Webcomic häufig vorkommt. Dazu kommt ihr Händchen für visuelle Ästhetik, sei es mit den clever konstruierten Panels, die durch ihr Foreshadowing die Stimmung einer Szene oder eines Kapitels mit oft sinistren Untertönen in eine andere Richtung kippen lassen, oder die atmosphärischen Landschaftsbilder, mit denen sie die Weite und Einsamkeit von Podunk heraufbeschwört.

Dass sie vorher bereits ein extrem ausuferndes SF-Projekt zu Ende geführt hat, sorgt sicher dafür, dass man es in Wilde Life mit einer gereiften Erzählerin zu tun hat, die ihr Handwerk beherrscht.

Wilde Life ist ein aus dem Leben gegriffener Comic, der moderne Technik, modernen Sprachgebrauch und die entsprechenden Verhaltensweisen wie selbstverständlich in die entrückte Atmosphäre von Podunk einbaut. Dass man in der Pampa sitzt, heißt ja noch lange nicht, dass man kein Tinder benutzen kann, richtig?

Ein weiterer Pluspunkt ist der warmherzige und zugleich trockene Humor, der Wilde Life durchdringt und Oscar hilft, mit den ungewöhnlichen Situationen klarzukommen, in die er am laufenden Band stolpert. Das und Oscars Herangehensweise, das Übernatürliche einfach in seinen Alltag zu integrieren, helfen dem Leser auch dabei, den ganzen Wahnwitz zu schlucken, der über ihn herfällt.

Demnächst werden die ersten Kapitel von Wilde Life wohl auch in Buchform erscheinen (via Crowdfunding), und bis dahin lohnt es sich, ein bisschen in diesen zurückgenommenen, thematisch ganz leicht neben dem Gewohnten liegenden Webcomic hineinzuschmökern.