Bibliotheka Phantastika gratuliert Ashok K. Banker, der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Auch wenn es nur eine Buchreihe (und die nicht einmal komplett) des am 7. Februar 1964 in Mumbai, Indien, geborenen Ashok Kumar Banker überhaupt nach Deutschland geschafft hat, ist schon das eine große Ausnahme in einem Genre, das so stark von westlichen Autoren und Autorinnen dominiert wird wie die Fantasy.

Banker allerdings scheint – ganz leicht lässt sich das von außen ja nicht abschätzen – auch auf seinem heimischen Buchmarkt in Indien ein Sonderfall zu sein: Am Anfang seiner Karriere standen Krimis mit einer weiblichen Ermittlerin, und aktuell schreibt er eine Thriller-Reihe mit einer rein weiblichen Figurenriege. Seine Fantasy-Projekte sind vor allem eines – ambitioniert. Denn er hat sich nicht weniger zum Ziel gesetzt, als die indischen Nationalepen Ramayana und Mahabharata im Stile einer  epischen Fantasy-Saga (durchaus auch am westlichen Vorbild orientiert) nachzuerzählen. Dass sich der Stoff hervorragend dafür eignet, macht ein Blick auf Prince of Ayodhya (2002, dt. Der Prinz von Ayodhya (2004)), den ersten Band des Ramayana-Zyklus, deutlich: Maharadscha Dasaratha hat den Stämmen Indiens Wohlstand und Frieden gebracht und will nun, da er selbst todkrank ist, seinen jungen Sohn Rama zum Kronprinzen machen, muss sich allerdings gegen innerfamiliäre Intrigen behaupten. Als auch noch ein großer Seher vor dem Dämonenherrscher Ravana warnt, der sich die Welt untertan machen möchte, wird schnell klar, dass dem jungen Rama Großes bevorsteht – er wird zusammen mit seinem Ziehbruder und besten Freund auf eine Queste ausgesandt. Und der große Kampf gegen die Dämonenheere, der ihnen am Ende des Bandes bevorsteht, ist erst der Anfang der Abenteuer des Rama.

epischen Fantasy-Saga (durchaus auch am westlichen Vorbild orientiert) nachzuerzählen. Dass sich der Stoff hervorragend dafür eignet, macht ein Blick auf Prince of Ayodhya (2002, dt. Der Prinz von Ayodhya (2004)), den ersten Band des Ramayana-Zyklus, deutlich: Maharadscha Dasaratha hat den Stämmen Indiens Wohlstand und Frieden gebracht und will nun, da er selbst todkrank ist, seinen jungen Sohn Rama zum Kronprinzen machen, muss sich allerdings gegen innerfamiliäre Intrigen behaupten. Als auch noch ein großer Seher vor dem Dämonenherrscher Ravana warnt, der sich die Welt untertan machen möchte, wird schnell klar, dass dem jungen Rama Großes bevorsteht – er wird zusammen mit seinem Ziehbruder und besten Freund auf eine Queste ausgesandt. Und der große Kampf gegen die Dämonenheere, der ihnen am Ende des Bandes bevorsteht, ist erst der Anfang der Abenteuer des Rama.

Dass sich Banker acht Bände lang Zeit nimmt, um dem durchaus umfangreichen Versepos gerecht zu werden, hilft gerade Lesern und Leserinnen, die mit dem historisch-mythischen Indien nicht vertraut sind, bei der Eingewöhnung, denn man muss sich in die Begrifflichkeiten in Sanskrit und die sowohl kulturell als auch bezogen auf Fantasy-Stereotypen (es gibt zum Beispiel Brahmanen statt Magier) ungewohnte Welt erst einmal einlesen. Spannend ist dabei vor allem die Gratwanderung, die Banker zwischen dem mythischen Grundton, der in den Ereignissen und ihrer Aufbereitung immer durchschimmert, und einer Modernisierung vollführt, die sich sehr auf die handelnden Personen konzentriert und diese samt ihrer nicht ganz alltäglichen Probleme sehr plastisch wirken lässt. Selbst Götter und Dämonen haben dabei etwas Menschliches an sich und kämpfen mit der Akzeptanz des dharma, und Sterbliche können zurücktreten und Trost in dem größeren Zyklus aus Werden und Vergehen finden, in dem sie agieren.

Die Ramayana-Reihe wurde in insgesamt acht Bänden abgeschlossen, auf Prince of Ayodhya folgten Siege of Mithila (2003, dt. Die Belagerung von Mithila (2004)), Demons of Chitrakut (2004, dt. Die Dämonen von Chitrakut (2005)), Armies of Hanuman (2005), Bridge of Rama (2005), King of Ayodhya (2006), Vengeance of Ravana (2011) und Sons of Sita (2012).

Während die Reihe in Indien offenbar eine Schwemme von mythologisch inspirierter Fantasy-Literatur ausgelöst hat – und auch etliche Folgeprojekte des Autors selbst nach sich zog, der sein ehrgeiziges Ziel, die Epen seiner Heimat behutsam zu modernisieren, weiter verfolgt –, wurde sie in Deutschland nach dem dritten Band eingestellt.

Category: Reaktionen

Bibliotheka Phantastika erinnert an Dennis Schmidt, der heute 75 Jahre alt geworden wäre. Über den am 30. Januar im amerikanischen Bundesstaat Illinois geborenen Dennis Arthur Schmidt ist außer der Tatsache, dass er zwischen 1978 und 1990 zwei SF-Serien und einen Fantasyzyklus bei Ace Books veröffentlicht hat, kaum etwas bekannt. Während die beiden SF-Serien nur in den USA erschienen sind, hat es der von ihnen im Hinblick auf die Veröffentlichungsdaten eingerahmte Fantasyzyklus namens Twilight of the Gods immerhin auch nach England geschafft.

Als 1985 mit The First Name, dem Auftaktband von Twilight of the Gods, Schmidts erster Fantasyroman erschien, war für die Sword & Sorcery längst die im Zyklustitel beschworene Götterdämmerung angebrochen. Das ist vor allem deswegen bedauerlich, da das Subgenre zu diesem Zeitpunkt deutlich über die Conan-Epigonen der 70er Jahre hinausgewachsen war und neue, vielversprechende Autoren die Szene betreten hatten, die mit mehr als barbarischen Schwertschwingern (oder zumindest interessanten Variationen davon) aufwarteten, sich aber letztlich gegen die meist tolkieneske oder dynastische High Fantasy ebensowenig behaupten konnten wie viele andere, weitaus originellere Konzepte.

The First Name scheint sich zunächst auf vertrautem Terrain zu bewegen, denn ein Blick auf die Karte zeigt aus der nordischen Mythologie bekannte Begriffe: von Asaheim (mit der Hauptstadt Asgard) über Vanaheim, Jotunheim, Alfarheim und Swartalfheim bis hin zu Muspellheim ist da Einiges vertreten, das man aus der Edda und ähnlichen Quellen kennt, und im beigefügten Glossar finden sich noch mehr bekannte Namen. Allerdings geht Schmidt sehr eigenwillig mit der nordischen Mythologie um und verschmilzt sie mit Elementen aus dem Kalevala, aus den Mythen Mesopotamiens und des Fernen Ostens und den Legenden der nordamerikanischen Indianer und inszeniert das Ganze wie eine – zugegebenermaßen reichlich blutrünstige – Wagner-Oper. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise ist gleichermaßen faszinierend wie irritierend, wenn immer wieder einmal eigentlich vertraut wirkende Figuren plötzlich in einem völlig neuen Kontext auftauchen. Leider wird das originelle Konzept auf der erzählerischen Ebene nicht entsprechend unterstützt, da Schmidts unentschlossener, mal gedrängter, mal “tönender” Erzählduktus weder dem Setting noch den Figuren ausreichend Raum zur Entfaltung gewährt. Im Zusammenhang mit den reichlich vorhandenen Sex- und Gewaltszenen verleiht das der Trilogie (die angesichts des abrupten Endes von Band drei vermutlich eine Tetralogie hätte werden sollen) einen kräftigen Trash-Faktor.

The First Name scheint sich zunächst auf vertrautem Terrain zu bewegen, denn ein Blick auf die Karte zeigt aus der nordischen Mythologie bekannte Begriffe: von Asaheim (mit der Hauptstadt Asgard) über Vanaheim, Jotunheim, Alfarheim und Swartalfheim bis hin zu Muspellheim ist da Einiges vertreten, das man aus der Edda und ähnlichen Quellen kennt, und im beigefügten Glossar finden sich noch mehr bekannte Namen. Allerdings geht Schmidt sehr eigenwillig mit der nordischen Mythologie um und verschmilzt sie mit Elementen aus dem Kalevala, aus den Mythen Mesopotamiens und des Fernen Ostens und den Legenden der nordamerikanischen Indianer und inszeniert das Ganze wie eine – zugegebenermaßen reichlich blutrünstige – Wagner-Oper. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise ist gleichermaßen faszinierend wie irritierend, wenn immer wieder einmal eigentlich vertraut wirkende Figuren plötzlich in einem völlig neuen Kontext auftauchen. Leider wird das originelle Konzept auf der erzählerischen Ebene nicht entsprechend unterstützt, da Schmidts unentschlossener, mal gedrängter, mal “tönender” Erzählduktus weder dem Setting noch den Figuren ausreichend Raum zur Entfaltung gewährt. Im Zusammenhang mit den reichlich vorhandenen Sex- und Gewaltszenen verleiht das der Trilogie (die angesichts des abrupten Endes von Band drei vermutlich eine Tetralogie hätte werden sollen) einen kräftigen Trash-Faktor.

Die Geschichte selbst ist schnell umrissen: in The First Name lässt der Aesir-Krieger Borr (Borr Skullcracker, genauer gesagt) nach dem Überfall auf eine Karawane einen schwer verwundeten zeitweiligen Verbündeten zum Sterben zurück. Der Sterbende – ein nicht sonderlich mächtiger Magier namens Surt – verflucht ihn und sein Geschlecht … und stirbt anschließend keineswegs, da er einen Pakt mit dem Totengott schließt. Bald darauf ist er Priesterkönig von Muspellheim und macht sich daran, dafür zu sorgen, dass sein Fluch sich tatsächlich erfüllt, was nicht nur Borrs (auf dem Schlachtfeld gezeugten) Sohn Voden in diesem und den Folgebänden Groa’s Other Eye (1986) und Three Trumps Sounding (1988) einige Probleme bereitet, sondern dem ganzen Volk der Aesir und der mit ihnen verbündeten Vanir – und irgendwann steht noch sehr viel mehr auf dem Spiel. Im Laufe der Geschichte zieht Voden (der zwei familiars namens Hugin und Munin besitzt) quer durch die ganze Welt, findet Freunde, trifft auf Feinde und tut das, was die typischen Helden der Sword & Sorcery eben so tun – allerdings ist besagte Welt wie schon erwähnt eine reichlich bizarre Alternativwelt, in der die Mythen-Weber zumindest kurzfristig deliriert und ihre Mythen durcheinandergebracht haben.

Wer Sword & Sorcery mag und mit einem gewissen Trash-Faktor leben kann (wobei man sagen könnte, dass Erstere ohne Letzteres ohnehin nur schwer möglich ist) und sich auch an ein bisschen mehr Blut und Sex als bei den zahmeren Conan-Epigonen üblich nicht allzu sehr stört, dem könnte Twilight of the Gods durchaus Spaß machen. Denn trotz ihrer Schwächen ist die Trilogie durch ihre unbekümmerte, verfremdende Verwendung altbekannter Figuren und Motive deutlich farbiger und origineller als Vieles von dem, was das Subgenre sonst zu bieten hat, und mit ein bisschen mehr editorischer Sorgfalt und einer eventuell auf vier Bände gestreckten Handlung hätte sie sogar richtig gut werden können.

Nach seinem Ausflug in die Fantasy hat Dennis Schmidt sich wieder der SF zugewandt und eine vom Ansatz her ebenfalls ungewöhnliche dreibändige Space Opera verfasst; danach ist er als Autor praktisch verstummt (abgesehen von einer 2001 in einer Anthologie erschienenen Kurzgeschichte) – und am 29. Mai 2003 ist er im Alter von 64 Jahren verstorben.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Parke Goodwin, der heute 85 Jahre alt geworden wäre. In der Phantastikszene zum ersten Mal so richtig auf sich aufmerksam machte der am 28. Januar 1929 in New York City geborene Parke Godwin mit dem gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Marvin Kaye verfassten Roman The Masters of Solitude (1978; dt. Meister der Einsamkeit (1980)), dem Auftakt eines auch für Fantasyleser interessanten gleichnamigen Post-Doomsday-Dreiteilers, in dem in einem Amerika nach der großen Katastrophe eine bäuerliche, von einer verzerrten Form des christlichen Glaubens geprägte und in kleinen Dörfern lebende Bevölkerung mit den Bewohnern einer Stadt zusammenprallt, die sich um ein wissenschaftliches Weltbild und die Wiederbeschaffung verlorenen Wissens bemühen. Der vermutlich größte Makel der mit Wintermind (1982) fortgesetzten Sequenz dürfte sein, dass der Abschlussband Singer Among the Nightingales nie erschienen ist (auch wenn er inzwischen angeblich fertig sein soll), was es ein bisschen leichter verschmerzbar macht, dass der zweite Band nie übersetzt wurde.

1983 hat Parke Godwin noch ein weiteres Mal mit Marvin Kaye zusammengearbeitet und mit ihm den Spukhaus-Roman A Cold Blue Light verfasst. Einige Zeit zuvor hatte er sich allerdings bereits allein als Autor versucht und sich zunächst der (in einem historischen Setting angesiedelten) Fantasy zugewandt.

Firelord (1980; dt. Feuerkönig) eröffnet eine sehr locker zusammenhängende, im Original auch unter diesem Obertitel laufende Trilogie, deren erster Band Godwins Interpretation des Artus-Mythos darstellt, der hier als historischer Roman mit nur marginalen phantastischen Elementen daherkommt. Dessen ungeachtet wird der Ich-Erzähler Artus in dem eindringlich und kraftvoll erzählten Buch zu einer fast schon übermenschlichen, beeindruckenden Gestalt, die allerdings keineswegs frei von allzu menschlichen Schwächen und Fehlern ist. Im zweiten Band Beloved Exile (1984; dt. unter dem Obertitel Die Erbin von Camelot als Der tote König (1987) und Im fremden Land (1988)) rückt Artus’ Gemahlin Guenevere oder auch Ginevra aus nachvollziehbaren Gründen in den Mittelpunkt des Geschehens. Ihre ebenfalls von ihr selbst erzählte Geschichte – die in fast allen anderen Versionen des Mythos mit Artus’ Tod ebenfalls endet bzw. bisher so gut wie nie erzählt wurde – ist ganz anders als die des “Firelord”, aber keineswegs weniger interessant oder berührend. (Diese beiden Romane bzw. deren Übersetzungen sind 2001 auch noch einmal als Sammelband unter dem Titel Camelot erschienen.) The Last Rainbow (1985), der dritte Band der Firelord Series, entfernt sich dann gänzlich vom Artus-Mythos. In dem auf Deutsch unter dem Obertitel Der Priester und die Elfe als Dorelei und Der letzte Regenbogen (beide 1988) erschienenen Prequel geht es um den heißblütigen jungen Priester Patricius, der die Picten zum Christentum bekehren will und es dabei nicht nur mit dem Unwillen derer, die er bekehren will, zu tun bekommt, sondern auch mit Elfen und Magie. Auch wenn hier das phantastische Element deutlich stärker ausgeprägt ist als in den Vorgängerbänden, ist der Roman aufgrund seines Themas und dessen (vielleicht nicht immer ganz gelungener) Umsetzung ein weiteres Beispiel für die Vielfalt der Fantasy der 80er Jahre.

Firelord (1980; dt. Feuerkönig) eröffnet eine sehr locker zusammenhängende, im Original auch unter diesem Obertitel laufende Trilogie, deren erster Band Godwins Interpretation des Artus-Mythos darstellt, der hier als historischer Roman mit nur marginalen phantastischen Elementen daherkommt. Dessen ungeachtet wird der Ich-Erzähler Artus in dem eindringlich und kraftvoll erzählten Buch zu einer fast schon übermenschlichen, beeindruckenden Gestalt, die allerdings keineswegs frei von allzu menschlichen Schwächen und Fehlern ist. Im zweiten Band Beloved Exile (1984; dt. unter dem Obertitel Die Erbin von Camelot als Der tote König (1987) und Im fremden Land (1988)) rückt Artus’ Gemahlin Guenevere oder auch Ginevra aus nachvollziehbaren Gründen in den Mittelpunkt des Geschehens. Ihre ebenfalls von ihr selbst erzählte Geschichte – die in fast allen anderen Versionen des Mythos mit Artus’ Tod ebenfalls endet bzw. bisher so gut wie nie erzählt wurde – ist ganz anders als die des “Firelord”, aber keineswegs weniger interessant oder berührend. (Diese beiden Romane bzw. deren Übersetzungen sind 2001 auch noch einmal als Sammelband unter dem Titel Camelot erschienen.) The Last Rainbow (1985), der dritte Band der Firelord Series, entfernt sich dann gänzlich vom Artus-Mythos. In dem auf Deutsch unter dem Obertitel Der Priester und die Elfe als Dorelei und Der letzte Regenbogen (beide 1988) erschienenen Prequel geht es um den heißblütigen jungen Priester Patricius, der die Picten zum Christentum bekehren will und es dabei nicht nur mit dem Unwillen derer, die er bekehren will, zu tun bekommt, sondern auch mit Elfen und Magie. Auch wenn hier das phantastische Element deutlich stärker ausgeprägt ist als in den Vorgängerbänden, ist der Roman aufgrund seines Themas und dessen (vielleicht nicht immer ganz gelungener) Umsetzung ein weiteres Beispiel für die Vielfalt der Fantasy der 80er Jahre.

Nach einem kurzen Abstecher in die SF – der im Falle der zweibändigen Snake-Oil-Sequenz (1988/89) zu einer bitterbösen Satire auf die amerikanische Gesellschaft im Allgemeinen und die Rolle der Religion im Besonderen geführt hat – wandte Parke Godwin sich einer anderen Figur zu, die in der englischen Folklore eine wichtige Rolle spielt, wobei er sich an den älteren Versionen der bekannten Legende orientiert hat: Sherwood (1991) und Robin and the King (1993) erzählen die Geschichte Robin Hoods in einem England, das erst kurz zuvor von den Normannen erobert wurde und dessen mystische und mythische Vergangenheit in den realpolitischen Wirren immer mehr schwindet und allmählich in Vergessenheit gerät. Oder, anders ausgedrückt, sie erzählen vom Zusammenprall der alten angelsächsischen Kultur mit der der Eroberer vom Festland. Mit Lord of Sunset (1998) schuf er einige Jahre später noch eine Art Prequel, in dessen Mittelpunkt Harold Godwinson, der letzte angelsächsische König Englands steht.

Wesentlich interessanter als letztgenannter Titel ist allerdings The Tower of Beowulf (1995), ein Roman, in dem Parke Godwin nicht nur dem ach so schrecklichen Monster namens Grendel ein Denkmal setzt (ähnlich wie und kaum schlechter als das John Gardner in seinem gleichnamigen Roman gelungen ist), sondern sich auch mit der Frage befasst, was einen Helden letztlich ausmacht – vor allem dann, wenn Held und Monster sich eigentlich viel ähnlicher sind als Ersterer es sich eingestehen mag. Wer immer noch glaubt, dass man keine intelligente oder tiefgründige Sword & Sorcery schreiben kann, könnte durch The Tower of Beowulf vielleicht eines Besseren belehrt werden.

Wesentlich interessanter als letztgenannter Titel ist allerdings The Tower of Beowulf (1995), ein Roman, in dem Parke Godwin nicht nur dem ach so schrecklichen Monster namens Grendel ein Denkmal setzt (ähnlich wie und kaum schlechter als das John Gardner in seinem gleichnamigen Roman gelungen ist), sondern sich auch mit der Frage befasst, was einen Helden letztlich ausmacht – vor allem dann, wenn Held und Monster sich eigentlich viel ähnlicher sind als Ersterer es sich eingestehen mag. Wer immer noch glaubt, dass man keine intelligente oder tiefgründige Sword & Sorcery schreiben kann, könnte durch The Tower of Beowulf vielleicht eines Besseren belehrt werden.

Einige von Godwins phantastischen Geschichten sind in dem Sammelband The Fire When It Comes (1984) erschienen; mit der Titelstory – in der es um eine Schauspielerin geht, die eines Nachts aufwacht und sich wundert, was die neuen Mieter in ihrem Apartment machen – hat er 1982 den World Fantasy Award gewonnen. Davon einmal abgesehen dürfte der am 19. Juni 2013 verstorbene Parke Godwin zu den zu Unrecht unterschätzten Autoren des Genres gehören, der sowohl im Bereich der historischen Fantasy wie der SF überzeugende, viel zu wenig bekannte Romane vorgelegt hat.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Jonathan Carroll, der heute seinen 65. Geburtstag feiert. Die Wahlheimat des am 26. Januar 1949 in New York, USA, geborenen Jonathan Samuel Carroll ist schon seit Jahrzehnten Wien, literarisch residiert er ganz am Rande des Genres und ist am ehesten der Phantastik zuzuordnen, oder, wenn man ihn nicht auf Südamerika beschränkt, dem magischen Realismus.

Schon Carrolls Debütroman The Land of Laughs (1980, dt. Das Land des Lachens (1986)) gibt die Richtung vor, die auch seine folgenden Romane einschlagen sollten: Lange Zeit ist an der Geschichte von Thomas und Saxony, die zusammen ihrem Lieblingsautor nachspüren, um eine Biographie zu schreiben, nichts Übernatürliches, bis dann in der Mitte des Romans ein Bullterrier die Stimme erhebt und damit die meisten Hauptfiguren nicht annähernd so sehr überrascht, wie man es erwarten würde. Den immer skurrileren Entwicklungen, die die Grenze zwischen Realität und Fiktion weiter verwischen, begegnen sie dann lediglich noch mit einem Schulterzucken. Die Schöpfungen aus den fiktiven Kinderbüchern des im Mittelpunkt der Geschichte stehenden Schriftstellers Marshall France bringen dagegen von Anfang an in Form von sprechenden Papierdrachen und traurigen Hunden eine Aura des Surrealen in das Geschehen ein. Auf bitterböse Weise zerlegt der Roman Familienbande, Beziehungen und das Konzept der Autorschaft und kann auch damit stellvertretend für Carrolls Werk stehen.

Schon Carrolls Debütroman The Land of Laughs (1980, dt. Das Land des Lachens (1986)) gibt die Richtung vor, die auch seine folgenden Romane einschlagen sollten: Lange Zeit ist an der Geschichte von Thomas und Saxony, die zusammen ihrem Lieblingsautor nachspüren, um eine Biographie zu schreiben, nichts Übernatürliches, bis dann in der Mitte des Romans ein Bullterrier die Stimme erhebt und damit die meisten Hauptfiguren nicht annähernd so sehr überrascht, wie man es erwarten würde. Den immer skurrileren Entwicklungen, die die Grenze zwischen Realität und Fiktion weiter verwischen, begegnen sie dann lediglich noch mit einem Schulterzucken. Die Schöpfungen aus den fiktiven Kinderbüchern des im Mittelpunkt der Geschichte stehenden Schriftstellers Marshall France bringen dagegen von Anfang an in Form von sprechenden Papierdrachen und traurigen Hunden eine Aura des Surrealen in das Geschehen ein. Auf bitterböse Weise zerlegt der Roman Familienbande, Beziehungen und das Konzept der Autorschaft und kann auch damit stellvertretend für Carrolls Werk stehen.

Den Bullterrier und die mysteriöse Femme fatale, beides für Carroll typische Elemente, findet man auch in Outside the Dog Museum (1991, dt. Vor dem Hundemuseum (1993)) wieder, das vom zunächst widerstrebend angenommenen Projekt des Star-Architekten Harry Radcliffe erzählt, für einen Sultan aus einem fiktiven Land ein gigantisches Hundemuseum zu bauen. Radcliffes Leben, das durch seine Scheidung ohnehin aus den Fugen geraten war, nimmt immer phantastischere Wendungen, je weiter er sich in das Projekt hineinsteigert. Politische Unruhen behindern und verändern das Museumsvorhaben, während spirituelle Entwicklungen das Geschehen in einen religiösen Kontext stellen und Outside the Dog Museum durch wichtige Nebenfiguren und durch eines von Carrolls Lieblingsthemen – die Frage danach, ob es etwas nach dem Tod gibt – mit anderen Romanen aus seinem Werk verbinden.

Seine Hauptfiguren sind häufig zu Beginn der Geschichte bereits als Geister unterwegs, schlagen sich dann aber trotzdem mit recht mondänen Problemen herum, oder sind von Lebenskrisen gebeutelte Künstler und Schöpfer, die den wahren Schaffensakt erst ergründen müssen. Dass diese Mischung aus exzentrischen Ideen und alltäglichen Nöten von der Standard-Fantasy ziemlich weit weg ist und Jonathan Caroll noch dazu ein wenig zwischen den Stühlen sitzt, zeigt sich auch darin, dass seine Bücher seit mittlerweile gut zehn Jahren nicht mehr ins Deutsche übersetzt werden.

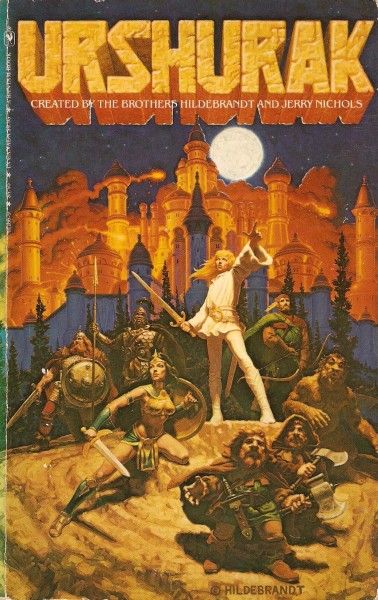

Bibliotheka Phantastika nimmt den heutigen 75. Geburtstag der Gebrüder Hildebrandt zum Anlass, den malenden Zwillingen einen kurzen Text zu widmen. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir auf unseren ansonsten in diesen Fällen üblichen Einleitungssatz verzichtet, denn gratulieren können wir nur einem der beiden – nämlich Greg Hildebrandt –, während wir an Tim Hildebrandt nur noch erinnern können, da Letzterer bereits am 11. Juni 2006 an im Rahmen seiner Diabeteserkrankung auftretenden Komplikationen gestorben ist. Beruflich hatten sich die Wege der am 23. Januar 1939 in Detroit, Michigan, geborenen Zwillinge schon um 1982 herum getrennt, nachdem sie zuvor mehr als 20 Jahre in allen möglichen Bereichen hauptsächlich als Illustratoren eng zusammengearbeitet hatten. Der große Durchbruch gelang ihnen 1975: nachdem sie bereits ein Titelbild für J.R.R. Tolkiens Smith of Wootton Major & Farmer Giles of Ham gemalt hatten, wurden sie mit dem Projekt beauftragt, das sie schlagartig bekannt machen sollte – den Illustrationen für die Lord-of-the-Rings-Kalender 1976, 1977 und 1978.

Besagte Illustrationen haben nicht nur das optische Erscheinungsbild von Mittelerde jahrelang geprägt, sondern waren zusammen mit weiteren Arbeiten – wie etwa den Bildern (Titelbild und Innenillustrationen) zu Terry Brooks’ Bestseller The Sword of Shannara, vor allem aber dem bekannten Star-Wars–Poster – dafür verantwortlich, dass man wohl mit einer gewissen Berechtigung behaupten kann, dass die Hildebrandts Ende der 1970er Jahre die bekanntesten und bedeutendsten Fantasyzeichner (zumindest in den USA) waren.

Während der Arbeiten am dritten LotR-Kalender reifte in den Brüdern die Überzeugung, dass The Lord of the Rings ins Kino gehört – natürlich mit ihnen als Art Directors. Allerdings war damals noch Ralph Bakshi im Besitz der Filmrechte, und daher beschlossen sie, ihren eigenen Fantasyfilm zu konzipieren. Sie holten sich Jerry Nichols für den Text ins Boot und erarbeiteten die Hintergründe und den Plot ihrer ganz eigenen epic fantasy  quest mit allem was dazugehört: Menschen aus verschiedenen Reichen, zweierlei Elfen und Zwergen und natürlich auch einem dunklen Herrscher mit seinen Schergen. Das unter dem Namen “Urshurak” laufende Konzept erwies sich aber – vor allem aus angesichts der erforderlichen special effects nachvollziehbaren Kostengründen – als unverfilmbar. Aber da Greg & Tim Hildebrandt gefiel, was Jerry Nichols geschrieben hatte, und sie bereits eine Unmenge an (farbigen und schwarzweißen) Bildern und Skizzen angefertigt hatten, wollten sie das Projekt unbedingt – dann eben auf eine andere Weise – umsetzen. Und so kam im September 1979 Urshurak als üppig illustriertes Tradepaperback auf den Markt.

quest mit allem was dazugehört: Menschen aus verschiedenen Reichen, zweierlei Elfen und Zwergen und natürlich auch einem dunklen Herrscher mit seinen Schergen. Das unter dem Namen “Urshurak” laufende Konzept erwies sich aber – vor allem aus angesichts der erforderlichen special effects nachvollziehbaren Kostengründen – als unverfilmbar. Aber da Greg & Tim Hildebrandt gefiel, was Jerry Nichols geschrieben hatte, und sie bereits eine Unmenge an (farbigen und schwarzweißen) Bildern und Skizzen angefertigt hatten, wollten sie das Projekt unbedingt – dann eben auf eine andere Weise – umsetzen. Und so kam im September 1979 Urshurak als üppig illustriertes Tradepaperback auf den Markt.

Über den Roman selbst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen – zumindest nicht viel Gutes. Dass er sich im Hinblick auf Plot und Setting stark bei Tolkien bedient, ist angesichts der Vorgeschichte nicht weiter verwunderlich, dass die Figuren flacher als flach sind und sich kein bisschen entwickeln (und wenn sie sich ändern, ist diese Veränderung nirgends logisch begründet) und das Setting auf den ersten Blick zwar überzeugend und teilweise sogar faszinierend aussieht, sich aber auf den zweiten als Potemkinsches Dorf entpuppt, verweist auf die ursprüngliche Entstehung als Filmscript. Gewiss, die Brüder haben hier und da ein bisschen was besser gemacht als Tolkien – aber mit diesem Vorsatz waren sie schließlich auch angetreten (“We felt that the trilogy lacked certain qualities for a modern movie audience. So we put a mingling of races and different cultures into our own story.”*). Aber was nützt es, wenn Urshurak mit einer im Hinblick auf Hautfarbe und Geschlecht größeren Vielfalt der menschlichen Haupt- und Nebenfiguren punktet, als The Lord of the Rings (und generell ein Großteil der frühen epischen Fantasy) sie aufweist, wenn die Hildebrandts (oder vielleicht Jerry Nichols, der nur dieses eine Buch geschrieben hat) diesen Pluspunkt mit der Figur des Gwarpy Oolu gleich wieder konterkarieren? Oolu ist ein kleines, dickliches, pelziges Wesen, das merkwürdig spricht und wohl als comic relief dienen sollte, und die Gwarpies an sich sind so eine Art vorweggenommene Ewoks – allerdings sind sie nicht annähernd so knuffig.

Was bleibt, sind die mehr als ein Dutzend Farbtafeln, mit denen das Buch ausgestattet ist, und die bieten dem Betrachter – vor allem, wenn er den auf kräftige Farben und Lichteffekte setzenden Stil der Gebrüder Hildebrandt mag – durchaus Schauwerte, und die unzähligen Schwarzweiß-Illustrationen sind teilweise wirklich großartig. Und natürlich gewinnen am Ende die Guten ohne große Verluste beklagen zu müssen. Was das Buch eigentlich zu einem wunderbaren Kinderbuch machen würde … wenn es denn nicht so langatmig und uninspiriert erzählt wäre.

Was bleibt, ist auf die beeindruckende Karriere von Greg & Tim Hildebrandt – gemeinsam und allein – als Grafiker hinzuweisen, die in ihren Tolkien-Kalendern und Bildbänden wie z.B. The Art of the Brothers Hildebrandt (1979), Star Wars: The Art of the Brothers Hildebrandt (1997) oder Greg and Tim Hildebrandt: The Tolkien Years (2001) dokumentiert ist. Von daher sollten die Gebrüder Hildebrandt, die mit ihren Bildern gewiss einen bleibenden Beitrag zur Fantasy geleistet haben, es eigentlich verschmerzen können, mit dem 1980 auch auf Deutsch erschienenen Urshurak allenfalls für eine Fußnote gesorgt zu haben.

* – Tim Hildebrandt in: Karen Haber (Ed.) – Meditations on Middle-Earth (2001)

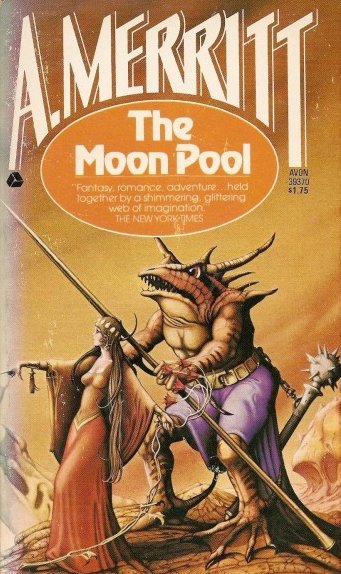

Bibliotheka Phantastika erinnert an A. Merritt, dessen Geburtstag sich heute zum 130. Mal jährt. Der am 20. Januar 1884 in Beverly, New Jersey, geborene Abraham Grace Merritt – der zu Lebzeiten im Original fast immer unter A. Merritt veröffentlichte – dürfte heutzutage in Deutschland allenfalls noch Genrekennern ein Begriff sein, dabei war er während seiner rund ein Vierteljahrhundert währenden Karriere einer der erfolgreichsten und bekanntesten Pulp-Autoren, den seine Fans als “Lord of Fantasy” bezeichneten, und dessen Werke (von einer einzigen Ausnahme abgesehen) nicht nur bereits kurz nach ihrer Magazinveröffentlichung eine Hardcoverausgabe erlebten, sondern auch in den folgenden Jahrzehnten vor allem in den USA immer wieder neu aufgelegt wurden. Was seine Romane und Erzählungen heute noch – zumindest unter genrehistorischen Gesichtspunkten – interessant macht, ist die Tatsache, dass er quasi an der Schnittstelle zwischen dem nur marginal phantastischen Abenteuerroman und der sich gerade konstituierenden Fantasy steht, indem er sich einerseits mehrfach der Lost-Race-Thematik bediente, andererseits gelegentlich neue Ideen und Konzepte verwendete, die erst viel später zur vollen Blüte kommen sollten.

Merritts schriftstellerische Karriere begann im November 1917 mit der Veröffentlichung der Kurzgeschichte “Through the Dragon Glass” in All-Story Weekly, in der sich bereits viele der für sein Werk typischen Elemente wie der tapfere Held, die zu rettende exotische Schönheit, eine fantastische Welt und eine adjektivüberladene, verschnörkelte, melodramatische Sprache finden lassen. Zwei Monate später folgte “The People of the Pit” im gleichen Magazin, in der ein nichtmenschliches, göttergleiches, mit Tentakeln bewehrtes Wesen eine wichtige Rolle spielt und die möglicherweise den jungen Lovecraft mehr als nur ein bisschen beeindruckt hat.

1919 erschien mit The Moon Pool (dt. Der Mondsee (1978), auch Der Mondteich (NÜ 1988)) Merritts erster Roman, der aus der gleichnamigen Erzählung und dem sechsteiligen Serial “The Conquest of the Moon Pool” (beides wiederum in All-Story Weekly) hervorgegangen war. In dem einerseits typischen, wenn auch kompliziert angelegten Lost-Race-Roman, der allerdings in der Darstellung und Entstehungsgeschichte des ebenfalls vorhandenen Monsters weit über die normale Lost-Race-Thematik hinausgeht, bekommt es der Held gleich mit zwei schönen Frauen zu tun – und natürlich gilt in diesem Fall: je verführerischer und sinnlicher eine Frau ist, desto gefährlicher ist sie. Diese Konstellation – hier die unschuldige, sittsame schöne Heldin, dort die ebenso schöne, aber verführerisch-sinnliche Femme fatale, die zudem häufig über ein gefährliches, nichtmenschliches Monstrum gebietet – findet sich in einigen weiteren Romanen Merritts, allerdings nicht in der Quasi-Fortsetzung The Metal Monster (Erstabdruck 1920 in Argosy, rev. Buchveröffentlichung 1945).

1919 erschien mit The Moon Pool (dt. Der Mondsee (1978), auch Der Mondteich (NÜ 1988)) Merritts erster Roman, der aus der gleichnamigen Erzählung und dem sechsteiligen Serial “The Conquest of the Moon Pool” (beides wiederum in All-Story Weekly) hervorgegangen war. In dem einerseits typischen, wenn auch kompliziert angelegten Lost-Race-Roman, der allerdings in der Darstellung und Entstehungsgeschichte des ebenfalls vorhandenen Monsters weit über die normale Lost-Race-Thematik hinausgeht, bekommt es der Held gleich mit zwei schönen Frauen zu tun – und natürlich gilt in diesem Fall: je verführerischer und sinnlicher eine Frau ist, desto gefährlicher ist sie. Diese Konstellation – hier die unschuldige, sittsame schöne Heldin, dort die ebenso schöne, aber verführerisch-sinnliche Femme fatale, die zudem häufig über ein gefährliches, nichtmenschliches Monstrum gebietet – findet sich in einigen weiteren Romanen Merritts, allerdings nicht in der Quasi-Fortsetzung The Metal Monster (Erstabdruck 1920 in Argosy, rev. Buchveröffentlichung 1945).

Nur durch eine vage Rahmenhandlung mit The Moon Pool verbunden, ist The Metal Monster (dt. Metallstadt (1988)) Abraham Merritts in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlichster Roman: Zunächst einmal als seine erste Veröffentlichung in Argosy, dem wohl prestigeträchtigsten und am besten zahlenden Pulp-Magazin, dann als einziger Roman, der mehr als zwanzig Jahre auf eine Hardcoverausgabe warten musste – und schließlich inhaltlich, denn in ihm schildert Merritt auf eine für ihn ungewöhnlich zurückgenommene Weise im Gewand eines Lost-Race-Romans die Begegnung einer Himalaya-Expedition mit einem unsagbar fremdartigen und fremden außerirdischen Lebewesen, die mutmaßlich (erneut) H.P. Lovecrafts kosmische Horrorvisionen spürbar beeinflusst haben dürfte.

In The Ship of Ishtar (1926; Erstveröffentlichung 1924 in Argosy; dt. in zwei Bänden als Schiff der Ischtar und König der zwei Tode (beide 1977) bzw. in einem Band als Insel der Zauberer (1999)) ist Merritt stilistisch dann wieder ganz der Alte. Der Roman erzählt die Abenteuer des Archäologen John Kenton, der auf magische Weise in eine Parallelwelt und auf das titelgebende Schiff gerät, das auf einem ebenso endlos wie leer erscheinenden Ozean dahintreibt und auf dem sich die Repräsentanten der miteinander streitenden Götter Ishtar und Nergal seit ewigen Zeiten bekämpfen. In gewisser Hinsicht ist The Ship of Ishtar ein Vorläufer der Heroic Fantasy oder der Sword & Sorcery und lebt von Merritts barocker, die Handlung aber immer rasch vorantreibender Prosa, die teilweise ungemein plastische, exotische Bilder heraufbeschwört. Nicht zuletzt auch wegen des Endes kann man The Ship of Ishtar auch heute noch lesen … wenn, ja wenn man mit Helden, Schurken und schönen Frauen leben kann, die nur jeweils eine einzige Eigenschaft besitzen – nämlich heldenhaft, schurkisch oder schön zu sein –, die aber im Übermaß. Die Argosy-Leser haben sich davon zumindest nicht abhalten lassen und den Roman zum besten jemals in ihrem Magazin veröffentlichten Fantasytext gewählt.

Auch in The Face in the Abyss (1931; entstanden aus der gleichnamigen, 1923 in Argosy erschienen Erzählung und dem Serial “The Snake Mother” (1930); dt. Die Schlangenmutter (1980), auch Das Gesicht im Abgrund (NÜ 1987)) schildert Merritt eine fantastische Welt, zu der man dieses Mal in den Bergen von Peru Zutritt erlangt und in der es nicht nur eine, sondern gleich mehrere “vergessene Rassen” gibt. Die Lost-Race-Thematik findet sich ebenso in Dwellers in the Mirage (1932; Erstabdruck im gleichen Jahr in Argosy; dt. in zwei Bänden als Königin im Schattenreich und Die Höhle des Kraken (beide 1978), auch Das Volk der Fata Morgana (NÜ 1986)); dieser Roman kann es zwar in punkto Farbigkeit nicht ganz mit seinem Vorgänger aufnehmen, dafür sind die beiden Frauen, zwischen denen der Held sich entscheiden muss, überzeugender gezeichnet als in Merritts früheren Romanen (wobei man nie vergessen sollte, dass Dwellers für die Pulps geschrieben wurde), und er scheint hier seinerseits H.P. Lovecraft in Form des Krakengottes Khalk’ru seine Reverenz zu erweisen.

Auch in The Face in the Abyss (1931; entstanden aus der gleichnamigen, 1923 in Argosy erschienen Erzählung und dem Serial “The Snake Mother” (1930); dt. Die Schlangenmutter (1980), auch Das Gesicht im Abgrund (NÜ 1987)) schildert Merritt eine fantastische Welt, zu der man dieses Mal in den Bergen von Peru Zutritt erlangt und in der es nicht nur eine, sondern gleich mehrere “vergessene Rassen” gibt. Die Lost-Race-Thematik findet sich ebenso in Dwellers in the Mirage (1932; Erstabdruck im gleichen Jahr in Argosy; dt. in zwei Bänden als Königin im Schattenreich und Die Höhle des Kraken (beide 1978), auch Das Volk der Fata Morgana (NÜ 1986)); dieser Roman kann es zwar in punkto Farbigkeit nicht ganz mit seinem Vorgänger aufnehmen, dafür sind die beiden Frauen, zwischen denen der Held sich entscheiden muss, überzeugender gezeichnet als in Merritts früheren Romanen (wobei man nie vergessen sollte, dass Dwellers für die Pulps geschrieben wurde), und er scheint hier seinerseits H.P. Lovecraft in Form des Krakengottes Khalk’ru seine Reverenz zu erweisen.

Dass Abraham Merritt stilitisch auch ganz anders konnte, beweist er in Seven Footprints to Satan (1928; Erstabdruck 1927 in Argosy), einem Krimi, mit dem er sich auf Sax-Rohmer-Territorium begeben hat und der erstaunlich schnörkellos und geradlinig erzählt ist. Das Gleiche gilt für den Horrorroman Burn, Witch, Burn! (1933; Erstabdruck 1932 in Argosy; dt. Die Puppen der Madame Mandilip (1956), auch Flieh, Hexe, flieh! (NÜ 1973)), während dessen Quasi-Fortsetzung Creep, Shadow, Creep! (1935; Erstabdruck als “Creep, Shadow!” 1934 in Argosy; dt. Die Königin der Schatten (1978)) stilistisch wieder weniger zurückgenommen ist und auch durch die monströse Kreatur, die in ihm eine wichtige Rolle spielt, einen Bogen zu Merritts Lost-Race-Romanen schlägt.

Bei seinem Tod am 21. August 1943 (im Alter von noch nicht einmal 60 Jahren) hat Abraham Merritt mehrere Story-Fragmente hinterlassen, die teilweise von einem seiner Freunde, dem Grafiker und Schriftsteller Hannes Bok vervollständigt wurden. Bei diesen als The Fox Woman and the Blue Pagoda (1946) bzw. The Black Wheel (1947) erschienenen Geschichten merkt man allerdings rasch, dass Merritts gewiss manchmal zu üppiger, aber in sich meist stimmiger Stil sich gar nicht so leicht kopieren oder simulieren lässt. Natürlich wirkt Merritt heutzutage weder stilistisch noch inhaltlich auch nur ansatzweise zeitgemäß sondern ziemlich “gestrig” – seine Frauenfiguren scheinen genau genommen nicht nur von gestern, sondern von vorgestern zu stammen; um so erstaunlicher ist es, dass seine Helden ihnen trotzdem gelegentlich sehr hilflos gegenüberstehen –, aber er hat der Fantasy mit seinen teilweise überbordenden Beschreibungen fremder, fantastischer, wirklich exotischer Welten eine Tür geöffnet, durch die sie seither immer wieder gerne geschritten ist.

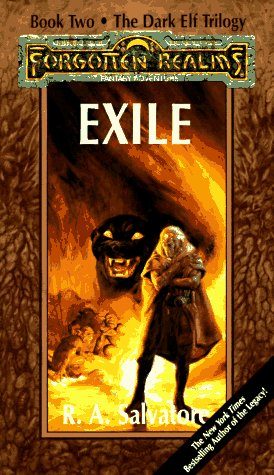

Bibliotheka Phantastika gratuliert R.A. Salvatore, der heute seinen 55. Geburtstag feiert. Als äußerst produktiver und kommerziell erfolgreicher Fantasy-Autor hat der am 20. Januar 1959 in Leominster, Massachusetts, USA, geborene Robert Anthony Salvatore die Entwicklung des Rollenspielromans in den 1980ern und 1990ern maßgeblich mitgestaltet und ist dabei vor allem mit zwei Elementen verknüpft: Der Rollenspielwelt Forgotten Realms bzw. Faerûn, in die er als 1987 als Romanautor einstieg und die er mit Figuren und Schauplätzen aus seinen Romanen prägte, und mit einer jener Figuren, nämlich dem Dunkelelf Drizzt Do’Urden.

Dieser trat schon als einer der Protagonisten in Salvatores erster Trilogie für das Forgotten-Realms-Setting auf, der Icewind Dale Trilogy, bestehend aus den Bänden The Crystal Shard (1988, dt. Der gesprungene Kristall, Die verschlungenen Pfade (beide 1991)), Streams of Silver (1989, dt. Die silbernen Ströme, Das Tal der Dunkelheit (beide 1992)) und The Halfling’s Gem (1990, dt. Der magische Stein, Der ewige Traum (beide 1992)), die von etlichen relativ generischen Questen und Schlachten einer Heldengruppe erzählt und sich gleichermaßen bei Tolkien (bis hin zu einem Nachbau der Brücke von Moria) und der Sword & Sorcery bedient. Salvatore ist ein sehr actionlastiger Autor, bei dem die Helden sich von einem Abenteuer ins nächste stürzen und kleine und große Kämpfe nicht lange auf sich warten lassen.

Interessanter wird es da schon bei der zweiten Trilogie, die sich in Form eines Prequels auf den Werdegang von Drizzt Do’Urden konzentriert und ihn im ersten Band Homeland (1990, dt. Der dritte Sohn, Im Reich der Spinne (beide 1992)) in seiner Heimat zeigt, einer unterirdischen Stadt der Dunkelelfen. Dort muss sich Drizzt mühsam durch eine durch und durch böse Gesellschaft schlängeln, ohne mit seinen eigentlich guten Absichten aufzufliegen, bis die ständige Kollision mit den Moralvorstellungen seiner Umgebung nur noch zur Flucht führen kann. Zwar lässt die Spinnengöttin seines Volkes ihn auch im zweiten Band Exile (1990, dt. Der Wächter im Dunkel, Im Zeichen des Panthers (beide 1992)) nicht einfach so gehen, doch das Schicksal meint es nicht nur schlecht mit ihm, denn immerhin kämpft der magische Panther Guenhwyvar an seiner Seite. Trotzdem ist Drizzt immer von Einsamkeit bedroht, was sich nicht nur in seinen nur selten gut endenden Begegnungen in der Unterwelt von Faerûn zeigt, sondern auch, als er im dritten Band Sojourn (1990, dt. In Acht und Bann, Der Hüter des Waldes (beide 1992)) letztlich an die Oberfläche kommt, wo er feststellen muss, überall als ein Angehöriger eines gefürchteten und verhassten Volkes erkannt zu werden.

Interessanter wird es da schon bei der zweiten Trilogie, die sich in Form eines Prequels auf den Werdegang von Drizzt Do’Urden konzentriert und ihn im ersten Band Homeland (1990, dt. Der dritte Sohn, Im Reich der Spinne (beide 1992)) in seiner Heimat zeigt, einer unterirdischen Stadt der Dunkelelfen. Dort muss sich Drizzt mühsam durch eine durch und durch böse Gesellschaft schlängeln, ohne mit seinen eigentlich guten Absichten aufzufliegen, bis die ständige Kollision mit den Moralvorstellungen seiner Umgebung nur noch zur Flucht führen kann. Zwar lässt die Spinnengöttin seines Volkes ihn auch im zweiten Band Exile (1990, dt. Der Wächter im Dunkel, Im Zeichen des Panthers (beide 1992)) nicht einfach so gehen, doch das Schicksal meint es nicht nur schlecht mit ihm, denn immerhin kämpft der magische Panther Guenhwyvar an seiner Seite. Trotzdem ist Drizzt immer von Einsamkeit bedroht, was sich nicht nur in seinen nur selten gut endenden Begegnungen in der Unterwelt von Faerûn zeigt, sondern auch, als er im dritten Band Sojourn (1990, dt. In Acht und Bann, Der Hüter des Waldes (beide 1992)) letztlich an die Oberfläche kommt, wo er feststellen muss, überall als ein Angehöriger eines gefürchteten und verhassten Volkes erkannt zu werden.

Die beiden Trilogien sind auch als ungesplittete Sammelbände neu aufgelegt worden: Die Icewind Dale Trilogy als Der gesprungene Kristall, Die silbernen Ströme und Der magische Stein (alle 2012), und die Dark Elf Trilogy unter Völkerromandeckmantel als Die Dunkelelfen (2010), Die Rache der Dunkelelfen (2010) und Der Fluch der Dunkelelfen (2011).

Neben einigen Reihen in eigenen Fantasy-Settings (wie etwa den Chronicles of Ynis Aielle, Salvatores allererstem Vorstoß in die Fantasy (wenn auch seine ersten Rollenspielromane früher veröffentlicht wurden), oder der Demon Wars Saga) und Ausflügen ins Star-Wars-Universum ist R.A. Salvatore seinem Helden Drizzt und auch dem Volk der Dunkelelfen, dessen Geschichte er immer weitergeschrieben hat, treu geblieben und steuert in regelmäßigen Abständen neue Abenteuer bei – was auch ganz gut zu einer Autorenkarriere passt, die mit ihrer Popularisierung der Dunkelelfen (vor allem solcher, die die Gesinnung ihrer Gesellschaft von sich weisen) dem Rollenspiel bisher ein größeres Erbe hinterlassen hat als der Fantasy-Literatur.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Shaun Tan, der heute seinen 40. Geburtstag feiert. Es ist gar nicht leicht, den am 15. Januar 1974 in Fremantle im australischen Bundesstaat Western Australia geborenen Autor und Illustrator in eine Schublade einzuordnen, aber dass er der Phantastik angehört, ist unverkennbar: Er beschreibt in Wort und Bild utopische Städte und Landschaften, in denen es von merkwürdigen Apparaten und Symbolen wimmelt, wie etwa in seiner (inzwischen auch verfilmten) Geschichte The Lost Thing (1999, dt. Die Fundsache (2009)), die einen Mann auf der Mission begleitet, ein seltsames und anhängliches Fundstück nach Hause zu bringen, von dem nicht einmal ganz klar ist, ob es sich um Tier oder Maschine handelt.

Auch für The Arrival (2006, dt. Ein neues Land (2008)) machte sich Shaun Tan die surreale, traumartige Astmosphäre zunutze, die seine Illustrationen auszeichnet: In der völlig ohne Worte erzählten Geschichte eines Migranten, der sich in seiner neuen Heimat durchschlagen muss, findet er eine universelle, phantastische Bildsprache für das völlige Fremdsein, das Heimweh, die unzähligen Gründe, die einen Menschen aus seinem Heimatland treiben können. Shaun Tans eigene Familiengeschichte und urmenschliche Themen fließen hier zu einer nicht nur visuell überzeugenden, sondern auch zu Herzen gehenden Geschichte zusammen, die sich jeder anschauen sollte, der wissen möchte, was man mit dem Medium Comic alles anstellen kann.

Haustiere, imaginäre Freunde, merkwürdige Wesen an Orten, an die sie eigentlich nicht gehören, stellen auch den Inhalt für Tales from Outer Suburbia (2008, dt. Geschichten aus der Vorstadt des Universums (2008)): Dieses Gesamtkunstwerk, das vom einseitigen Konzeptwerk bis zur längeren Kurzgeschichte eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Erzähl- und Illustrationsstilen enthält – Collagen, Bildergeschichten, illustrierte Texte, Bastelanleitungen, und vieles mehr -, richtet sich mit seinen oft jungen Protagonisten, in deren Welt die Realität stark im Fluss ist, an ein jüngeres Publikum, aber die verschrobenen Geschichten, die nur selten klassisch aufgelöst werden, bringen garantiert auch Erwachsene zum Nachdenken.

Haustiere, imaginäre Freunde, merkwürdige Wesen an Orten, an die sie eigentlich nicht gehören, stellen auch den Inhalt für Tales from Outer Suburbia (2008, dt. Geschichten aus der Vorstadt des Universums (2008)): Dieses Gesamtkunstwerk, das vom einseitigen Konzeptwerk bis zur längeren Kurzgeschichte eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Erzähl- und Illustrationsstilen enthält – Collagen, Bildergeschichten, illustrierte Texte, Bastelanleitungen, und vieles mehr -, richtet sich mit seinen oft jungen Protagonisten, in deren Welt die Realität stark im Fluss ist, an ein jüngeres Publikum, aber die verschrobenen Geschichten, die nur selten klassisch aufgelöst werden, bringen garantiert auch Erwachsene zum Nachdenken.

Das virtuose Spiel mit verschiedenen Medien (und nicht zuletzt damit, was alles als Geschichte durchgeht) macht Shaun Tan auf jeden Fall zu einer der interessanteren Gestalten, die sich am Rande des Genres herumtreiben.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Christopher Stasheff, der heute 70 Jahre alt wird. Der am 15. Januar 1944 in Mount Vernon im amerikanischen Bundesstaat New York geborene Christopher Boris Stasheff hat – beginnend mit seinem ersten Roman The Warlock in Spite of Himself (1969; dt. Zauberer von den Sternen (1981)) – ein mittlerweile mehr als 40 Romane umfassendes Oeuvre geschaffen, die man fast alle in Ermangelung einer besseren Bezeichnung der Science Fantasy zurechnen könnte, da sie Elemente aus beiden Genres auf häufig humoristische Weise in sich vereinen. Darüber hinaus hat er eine reine SF-Trilogie geschrieben und auch einen Roman zum Wing-Commander-Franchise beigesteuert. Der umfangreichste und wohl auch wichtigste Teil seines Werkes ist die mit dem o.g. Roman begonnene sogenannte Warlock-Sequenz mit ihren Ablegern.

In The Warlock in Spite of Himself landet Rodney d’Armand – besser bekannt unter dem Namen Rod Gallowglass –, ein terranischer Agent (genauer: ein Agent von SCENT, der Society for the Conversion of Extraterrestrial Nascent Totalitarianisms), auf dem Planeten Gramarye. Begleitet wird er dabei von Fess, einem zu epileptischen Anfällen neigenden Roboter in Pferdegestalt. Bei Gramarye handelt es sich um eine vergessene irdische Kolonie, die auf eine mittelalterlich-feudalistische Kulturstufe zurückgefallen ist; außerdem scheint hier Magie zu funktionieren, denn es gibt Hexen und Zauberer, Werwölfe, Elfen und andere übernatürliche Erscheinungen. Und auch wenn der clevere Rod die vorgeblich magischen Kräfte der Hexen und Zauberer alsbald als PSI-Kräfte identifiziert, ändert das nichts an der Tatsache, dass mithilfe dieser Kräfte Dinge und Wesen geschaffen werden können, die Bestand haben und sich fortpflanzen – was den sumpfigen Hinterwäldlerplaneten schlagartig zu einem für das terranische Imperium sehr interessanten Objekt macht …

In The Warlock in Spite of Himself landet Rodney d’Armand – besser bekannt unter dem Namen Rod Gallowglass –, ein terranischer Agent (genauer: ein Agent von SCENT, der Society for the Conversion of Extraterrestrial Nascent Totalitarianisms), auf dem Planeten Gramarye. Begleitet wird er dabei von Fess, einem zu epileptischen Anfällen neigenden Roboter in Pferdegestalt. Bei Gramarye handelt es sich um eine vergessene irdische Kolonie, die auf eine mittelalterlich-feudalistische Kulturstufe zurückgefallen ist; außerdem scheint hier Magie zu funktionieren, denn es gibt Hexen und Zauberer, Werwölfe, Elfen und andere übernatürliche Erscheinungen. Und auch wenn der clevere Rod die vorgeblich magischen Kräfte der Hexen und Zauberer alsbald als PSI-Kräfte identifiziert, ändert das nichts an der Tatsache, dass mithilfe dieser Kräfte Dinge und Wesen geschaffen werden können, die Bestand haben und sich fortpflanzen – was den sumpfigen Hinterwäldlerplaneten schlagartig zu einem für das terranische Imperium sehr interessanten Objekt macht …

Der mit Handlung und durchaus originellen Ideen vollgepackte Roman, der ebenso spannend wie humorvoll erzählt wird, wurde 1971 mit King Kobold deutlich schwächer fortgesetzt, und auch die 1984 erschienene, stark überarbeitete Version unter dem Titel King Kobold Revived kann mit Stasheffs Erstling, der nach Meinung vieler Kritiker bis heute sein bester Roman geblieben ist und sich auch problemlos allein lesen lässt, nicht ganz mithalten. In Escape Velocity (1983; dt. Der Morgen einer neuen Zeit (1986)) wendet Stasheff sich in einem Prequel den Vorfahren von Rod Gallowglass zu und erzählt die Geschichte der Besiedlung Gramaryes, nachdem er bereits in The Warlock Unlocked (1982) damit begonnen hatte, die weiteren Erlebnisse Rods und seiner Familie auf seiner neuen Heimaltwelt – und auf einer alternativen Welt, auf der es wirklich Magie gibt – zu schildern. In den weiteren Bänden The Warlock Enraged (1985), The Warlock Wandering (1986), The Warlock Is Missing (1986), The Warlock Heretical (1987), The Warlock’s Companion (1988), The Warlock Insane (1989), The Warlock Rock (1990), Warlock and Son (1991) und The Warlock’s Last Ride (2004) stehen abwechselnd Rod und seine Frau Gwendolyn oder eines oder mehrere ihrer Kinder im Mittelpunkt, ohne der Reihe allzuviel Neues hinzuzufügen.

Letzteres gilt in ähnlicher Form für den aus zehn Bänden bestehenden Ableger Rogue Wizard (1995-2001), in dem Rods ältester Sohn Magnus – häufig unter dem Namen Gar Pike – die Hauptrolle spielt, sowie für den zweiten Ableger Warlock’s Heirs (1994-2001), dessen vier Bände sich jeweils um eines der vier Gallowglass-Kinder Magnus, Cordelia, Geoffrey und Gregory drehen.

Christopher Stasheffs zweiter wichtiger (und dieses Mal eindeutiger der Fantasy zuneigender) Zyklus verrät schon in seinem Titel ein wichtiges Element, denn in A Wizard in Rhyme spielen Reime eine wichtige Rolle. Die aus den Romanen Her Majesty’s Wizard (1986; dt. Der Zauberer Ihrer Majestät (1992)), The Oathbound Wizard (1993), The Witch Doctor (1994), The Secular Wizard (1995), My Son, the Wizard (1997), The Haunted Wizard (2000), The Crusading Wizard (2000) und The Feline Wizard (2000) bestehende, vage an Alan Dean Fosters Spellsinger– aka Bannsänger-Zyklus erinnernde Reihe fällt im Vergleich zu den ersten Bänden der Warlock-Sequenz allerdings ebenso spürbar ab wie die beiden Bände um The Star Stone (1995-1996).

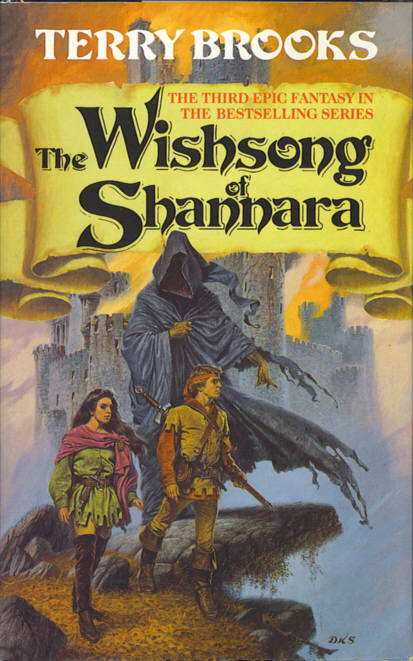

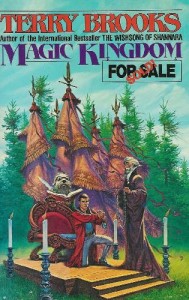

Bibliotheka Phantastika gratuliert Terry Brooks, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Wenn es einen Autor gibt, an den sich die Kritik an der generischen Questen-Fantasy hauptsächlich richtet, dann ist es der am 8. Januar 1944 in Sterling, Illinois, USA geborene Terry Brooks, der mit seinem ersten Roman The Sword of Shannara 1977 vielen Autoren der 80er Jahre, in denen dieses Subgenre am populärsten war, den Weg bahnte. Und bei besagtem Erstling kann man der Kritik eigentlich auch nur recht geben: Brooks, damals noch praktizierender Anwalt, wurde durch den Erfolg der amerikanischen TB-Ausgabe von Tolkiens Herr der Ringe zum Schreiben angespornt, und diese Inspiration merkt man dem Roman sehr, sehr deutlich an. Die gute Nachricht: Man kann ihn völlig problemlos überspringen und zum zweiten Band der Reihe greifen, The Elfstones of Shannara (1982), der eine deutlich eigenständigere Geschichte mit schönem Konzept erzählt (hier besprochen).

Die Shannara-Bände könnte man auch als Fantasy-Familiensaga bezeichnen: In den Vier Ländern, die von Menschen, Trollen, Elfen, Zwergen und Gnomen bewohnt und regelmäßig von außer Kontrolle geratenen Magiern oder anderen bösen Mächten heimgesucht werden, aber zum Glück über einen Druidenorden verfügen, der ein Auge auf derlei Entwicklungen hat (bald jedoch auch nur noch ein Mitglied), sind es immer Angehörige der gleichen Familien, die in verschiedenen Generationen die Heldenrollen bekleiden. Spannend sind dabei einerseits die von Brooks gestreuten Hinweise darauf, dass die Welt der Vier Länder unsere Welt nach einem apokalyptischen Ereignis ist, und sein liebevoller Umgang mit seinen häufig zwar stereotypen, aber sehr effektiv umgesetzten Figuren. Außerdem tauchen immer wieder interessante Konzepte auf, meist am Rande des Geschehens, manchmal aber auch mittendrin, wie etwa im dritten Band der Reihe, The Wishsong of Shannara (1985), in dem sich die Magie als Lied mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen bei zwei Geschwistern der Familie Ohmsford Bahn bricht.

Die Shannara-Bände könnte man auch als Fantasy-Familiensaga bezeichnen: In den Vier Ländern, die von Menschen, Trollen, Elfen, Zwergen und Gnomen bewohnt und regelmäßig von außer Kontrolle geratenen Magiern oder anderen bösen Mächten heimgesucht werden, aber zum Glück über einen Druidenorden verfügen, der ein Auge auf derlei Entwicklungen hat (bald jedoch auch nur noch ein Mitglied), sind es immer Angehörige der gleichen Familien, die in verschiedenen Generationen die Heldenrollen bekleiden. Spannend sind dabei einerseits die von Brooks gestreuten Hinweise darauf, dass die Welt der Vier Länder unsere Welt nach einem apokalyptischen Ereignis ist, und sein liebevoller Umgang mit seinen häufig zwar stereotypen, aber sehr effektiv umgesetzten Figuren. Außerdem tauchen immer wieder interessante Konzepte auf, meist am Rande des Geschehens, manchmal aber auch mittendrin, wie etwa im dritten Band der Reihe, The Wishsong of Shannara (1985), in dem sich die Magie als Lied mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen bei zwei Geschwistern der Familie Ohmsford Bahn bricht.

Auch in der breiter angelegten Folgereihe The Heritage of Shannara (The Scions, The Druid, The Elfqueen, The Talismans … of Shannara (1990-1993)) finden sich Brooks’ Markenzeichen: Schlachten, reisende Helden mit ihren Gefährten, fremdartige Wesen, viel Magie und irgendwo zwischendrin immer wieder eine bizarre Figur oder ein zauberhafter Ort.

Schon nach der ersten Shannara-Trilogie wandte sich Brooks allerdings erst einmal einem anderen Setting zu: einem Fantasy-Königreich namens Landover, das sich der depressive Anwalt Ben Holiday aus einem Katalog kauft und prompt als König dorthin befördert wird, nur dass es in seinem neuen Königreich nicht besonders rosig aussieht. Im ersten Band Magic Kingdom for Sale – Sold! (1986) lernt Ben sich in der fremden Welt, die nach eigenen, magischen Regeln tickt, zu  behaupten, in den Folgebänden (The Black Unicorn (1987), Wizard at Large (1988), The Tangle Box (1994), Witches’ Brew (1995), A Princess of Landover (2009)) schlägt er sich mit verschiedenen Feinden herum, immer wieder verknüpft mit Geschehnissen auf unserer Welt. Landover pendelt zwischen humorvoller und epischer Fantasy – die Welt ist bizarr (Bens Hofschreiber hat z.B. wegen eines verunglückten Zaubers einen Hundekopf) und beheimatet von Natur aus Slapstick-begabte Gnome, doch geht Brooks der Humor nicht immer leicht von der Hand.

behaupten, in den Folgebänden (The Black Unicorn (1987), Wizard at Large (1988), The Tangle Box (1994), Witches’ Brew (1995), A Princess of Landover (2009)) schlägt er sich mit verschiedenen Feinden herum, immer wieder verknüpft mit Geschehnissen auf unserer Welt. Landover pendelt zwischen humorvoller und epischer Fantasy – die Welt ist bizarr (Bens Hofschreiber hat z.B. wegen eines verunglückten Zaubers einen Hundekopf) und beheimatet von Natur aus Slapstick-begabte Gnome, doch geht Brooks der Humor nicht immer leicht von der Hand.

Mit dem ersten Band der Word/Void-Trilogie, Running with the Demon (1997), betrat Brooks nur scheinbar Neuland: Die Welt – unsere –, in die zusehends Magie und Dämonen eindringen, bekämpft von einer Handvoll Menschen, verändert sich, und zwar, wie bald deutlich wird, zur Welt der Vier Länder. Die anschließend verfasste Trilogie The Genesis of Shannara verband die beiden Settings miteinander und verrät mehr über die Apokalypse, die zur Folge hatte, dass unsere Welt von Trollen, Zwergen und Gnomen bewohnt wird.

Die Shannara-Reihe wird von Terry Brooks bis heute weitergeführt und erzählt in Prequels und Jahrhunderte später angesiedelten Einzelbänden oder Reihen Geschichten, die ins SF-Genre eintauchen und dann wieder zur High Fantasy zurückkehren. Damit wird die Reihe zu einem der umfangreicheren Zyklen des Genres. Man kann sich allerdings einfach die gelungeneren Bände (vor allem Elfstones und Wishong) herausgreifen und wird dann auch feststellen, dass die Brooks’sche Fantasy zwar (vor allem im Rückblick) generisch ist, aber keineswegs der lieblos heruntergeschriebene Einheitsbrei, den man häufig bei Schreiben-nach-Zahlen-Autoren findet – denn eines kann man ihm wahrlich nicht absprechen: Er ist ein Autor, der sein (vielleicht über seine Blütezeit hinausgekommenes) Genre liebt.

__________

Die meisten Romane von Terry Brooks wurden ins Deutsche übersetzt, da aber in der Shannara-Reihe die Bücher häufig in drei Bände gesplittet wurden, werden die deutschen Titel der Übersichtlichkeit halber in einem Kommentar nachgeliefert.