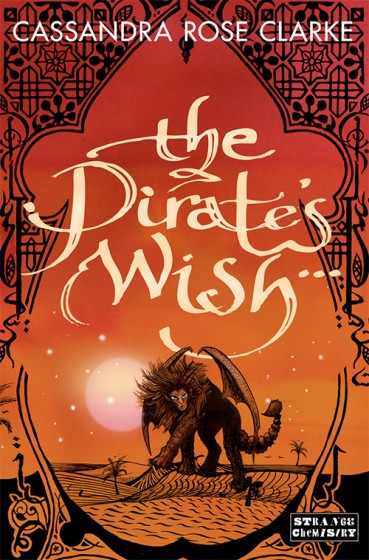

Der ehemalige Spion und Meuchelmörder Arekh fristet ein erbärmliches Dasein als Galeerensträfling und hat mit dem Leben eigentlich schon abgeschlossen. Doch als sein Schiff in einem Gefecht versenkt wird, rettet Marikani, die Thronerbin des Königreichs Harabec, Arekh unversehens das Leben, so dass er sich im Gegenzug widerwillig bereitfindet, ihr und ihrer Hofdame Liénor bei der gefahrvollen Rückkehr in ihre Heimat zu helfen. Schon bald müssen sie jedoch erkennen, dass nicht nur äußere Feinde ihnen Steine in den Weg legen: Aus dem Königshaus von Harabec droht Verrat, die mächtige Priesterschaft spinnt ihre eigenen Intrigen, und in den Reihen des versklavten Türkisvolks gärt es…

Der ehemalige Spion und Meuchelmörder Arekh fristet ein erbärmliches Dasein als Galeerensträfling und hat mit dem Leben eigentlich schon abgeschlossen. Doch als sein Schiff in einem Gefecht versenkt wird, rettet Marikani, die Thronerbin des Königreichs Harabec, Arekh unversehens das Leben, so dass er sich im Gegenzug widerwillig bereitfindet, ihr und ihrer Hofdame Liénor bei der gefahrvollen Rückkehr in ihre Heimat zu helfen. Schon bald müssen sie jedoch erkennen, dass nicht nur äußere Feinde ihnen Steine in den Weg legen: Aus dem Königshaus von Harabec droht Verrat, die mächtige Priesterschaft spinnt ihre eigenen Intrigen, und in den Reihen des versklavten Türkisvolks gärt es…

Le niveau de l’eau montait, atteignant maintenant la poitrine des prisonniers des derniers rangs. Les rayons du soleil chauffaient les visages, murmurant des promesses de printemps.

Puis la galère se renversa et Arekh se retrouva sous l’eau.

Chapitre 1

Französische Fantasy steht in dem Ruf, zwar gelungene Comics hervorzubringen, im Romanbereich aber bestenfalls Durchschnittliches zu bieten. Gelegentlich stößt man jedoch auf ein Buch, das einen eines Besseren belehrt – und das trifft auf Ange Guéros Le peuple turquoise (in deutscher Übersetzung als Rune der Knechtschaft erschienen) voll und ganz zu. Unter dem sonst gemeinsam mit ihrem Mann Gérard genutzten Pseudonym Ange entwirft Anne Guéro das düstere Bild einer von Religiosität und Rassismus ebenso wie von Lebensfreude und Dekadenz geprägten Gesellschaft, die lange die Gefahr verkennt, in der sie schwebt. Das orientalisch inspirierte Tanjor mit seinen Palästen, Städten, grandiosen Landschaften und unterirdischen Gangsystemen ist dabei bis ins Detail liebevoll und plastisch ausgestaltet und von einer Vielzahl glaubhaft geschilderter Ethnien bevölkert, so dass sich wirklich das Gefühl einstellt, Einblicke in eine fremde Welt zu erhaschen, statt es nur mit der Kulisse einer Romanhandlung zu tun zu haben. Auf allzu viele Fantasyelemente sollte man allerdings nicht hoffen, denn wann immer Übernatürliches ins Spiel zu kommen scheint, sind dem religionskritischen Unterton des Romans gemäß auch ganz profane Erklärungen für die Vorgänge denkbar.

Diese Abwesenheit von Magie mindert jedoch keinesfalls die Faszination des Settings, dessen ausführliche Hervorhebung in dieser Rezension nicht überraschen sollte: Da die ersten zwei Drittel des Buchs ausschließlich aus einer Reiseschilderung bestehen, sind die Handlungsorte, mit denen sich die Protagonisten teilweise durchaus intensiv auseinandersetzen, statt sich nur hindurchzubewegen, für die Atmosphäre weit bestimmender als der eigentliche Plot, der zwar erwartungsgemäß nicht mit Verfolgungsjagden, Kämpfen, Intrigen, Mord und Totschlag geizt, aber nicht den hauptsächlichen Reiz der Geschichte ausmacht.

Denn vor allem lebt dieser erste Band der Trilogie Les Trois Lunes de Tanjor (deutsch: Die Legende von Ayesha) von dem sperrigen Antihelden Arekh, dessen Verurteilung zur Galeerenstrafe durchaus nicht unverdient ist und der auch nach seiner Befreiung immer wieder moralisch ambivalent agiert. Obwohl er also nicht als klassischer Sympathieträger angelegt ist, gelingt Guéro mit ihm die fein beobachtete Charakterstudie eines Menschen, der sich zwar zynisch gibt, unbewusst aber zutiefst von den Moral- und Glaubensvorstellungen der Gesellschaft, in der er lebt, beeinflusst wird. Die philosophischen Rededuelle, die er sich immer wieder mit der idealistischen Marikani liefert, führen in die zunächst recht generisch wirkende Flucht- und Abenteuerhandlung früh die Themen ein, die im weiteren Verlauf der Trilogie an Bedeutung gewinnen: Besonders am Beispiel von Sklaverei und Götterglauben geht es um äußerliche wie innere Abhängigkeit und nicht zuletzt auch um die Frage, inwieweit das persönliche Schicksal von übernatürlichen sowie irdischen Faktoren vorherbestimmt oder aber vom Einzelnen frei zu gestalten ist.

Dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass die zahlreichen äußerlichen Bewährungsproben eigentlich fast sekundär sind und vor allem die Folie für die Entwicklung eines nicht unkomplizierten Beziehungsgefüges bilden, in dem Misstrauen, Sympathie und wechselseitige Verpflichtungen sich die Waage halten. Die pessimistische Erkenntnis, dass gemeinsam durchgestandene Widrigkeiten beileibe nicht immer Anlass genug sind, über den eigenen Schatten zu springen, zieht sich dabei fast leitmotivisch durch den Roman und führt als zentrales Element des nachdenklich stimmenden Endes zu den noch weit stärker von einer sehr abgeklärten Weltsicht geprägten Folgebänden hin.