Wer trotz vielfältiger, dezenter Hinweise in unserem Forum und hier Matt Stover und seinen grimmigen Helden Caine noch nicht kennt, bekommt jetzt eine neue Gelegenheit: Es gibt eine frische Caine-Kurzgeschichte, die ihr sogar gleich hier vor Ort nachlesen könnt (oder augenfreundlicher hinter dem Link). Sie ist nur minimal blutig, bietet so gut wie keine Spoiler und ist ein Schmankerl für Connaisseurs der klassischen Sword & Sorcery, wie der Titel schon ahnen lässt.

Entstanden ist sie als Nachklapp zum diesjährigen Suvudu Cage Match und spielt auch im entsprechenden Setting, in dem die größten Fantasy-HeldInnen gegeneinander antreten können. Wer übrigens noch nicht gelesen hat, wie Matt Stover Douglas Adams channelt und wie Caine sich gegen einen edlen weiblichen Paladin schlägt, sollte es nachholen, auch wenn es keine Voraussetzung für diese Geschichte ist. Viel Spaß!

Bibliotheka Phantastika Posts

Im Irakkrieg im Jahr 2003 treffen Bomben auch den Zoo von Bagdad. Die Tiere, von den geflohenen Wärtern zurückgelassen, brechen aus ihren Gehegen aus, unter ihnen auch ein kleines Löwenrudel. Fortan streifen die Löwen durch die vom Krieg zerstörte Stadt, und die Freiheit, von der sie früher manchmal geträumt haben, ist nicht nur ein Segen.

Im Irakkrieg im Jahr 2003 treffen Bomben auch den Zoo von Bagdad. Die Tiere, von den geflohenen Wärtern zurückgelassen, brechen aus ihren Gehegen aus, unter ihnen auch ein kleines Löwenrudel. Fortan streifen die Löwen durch die vom Krieg zerstörte Stadt, und die Freiheit, von der sie früher manchmal geträumt haben, ist nicht nur ein Segen.

Zur ganzen Rezension bitte hier entlang.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Sara Douglass, die im letzten Jahr in Folge ihres Krebsleidens verstarb. Sie wäre heute 55 Jahre alt geworden.

Fantasy-LeserInnen ist die Autorin vor allem durch ihre erste Buchreihe The Axis Trilogy (1995-1996; dt. Unter dem Weltenbaum) bekannt. Doch um an dieser Stelle nicht allzuviel zu wiederholen, empfehlen wir einen Blick in das Portrait der Autorin, die mit ihrer Mischung aus herausfordernder Romantik, magischen Welten und intriganter Kriegsführung ein breites, wenn auch überwiegend weibliches Publikum zu begeistern wusste.

Vor Harry Potter gab es eine Menge interessante Fantasy für junge Leser, die inzwischen auf den hinteren Regalplätzen verschwunden ist. Eines der schönsten Beispiele ist Wintersonnenwende, der zweite Band aus Susan Coopers mehrfach ausgezeichnetem Zyklus The Dark is Rising. Der Band mit den Abenteuern von Will Stanton, dem siebten Sohn eines siebten Sohnes, die dieser beginnend mit seinem elften Geburtstag erlebt, ist der Höhepunkt der fünfteiligen Reihe und kann problemlos für sich gelesen werden.

Will ist das jüngste von sieben Geschwistern. Wintersonnenwende, Weihnachten und damit Wills Geburtstag stehen vor der Tür, und in der großen, ländlich lebenden Familie geht es drunter und drüber. Während Will am Vorabend seines Geburtstages die letzten Pflichten erledigt, begegnet er einem unheimlichen Landstreicher, und die Merkwürdigkeiten reißen auch in der darauf folgenden Nacht nicht ab. Am nächsten Morgen hat sich die Welt verändert, und Will befindet sich mitten im Kampf von Licht und Finsternis, in dem er eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hat.

Wintersonnenwende ist klassisches Garn um Gut und Böse, eine Queste und einen jungen Auserwählten, und man sollte es auch nur lesen, wenn man Lust auf eine Geschichte hat, die diese Muster nicht auf den Kopf stellt – aber dafür sorgfältig, mit Blick für Details und mit einer niveauvollen erzählerischen Umsetzung damit umgeht. Liebevolle Figuren und Schauplätze, sowohl magische als auch profane, Inspiration aus der keltischen Sagenwelt und Erdung an realen, authentisch präsentierten Orten und nicht zuletzt dunkle Magie als bedrohliches Element im Alltag sind die Zutaten, die Susan Cooper zu einer fesselnden Geschichte zusammenfügt, die Szenen enthält, die einem lange im Gedächtnis bleiben werden. Sie ist schaurig, ohne brutal zu sein, und baut vielmehr auf die Atmosphäre, die Dunkelheit, Landschaft, Wind und Wetter und ein paar wohlgesetzte bedrohliche Worte schaffen können.

Wintersonnenwende ist klassisches Garn um Gut und Böse, eine Queste und einen jungen Auserwählten, und man sollte es auch nur lesen, wenn man Lust auf eine Geschichte hat, die diese Muster nicht auf den Kopf stellt – aber dafür sorgfältig, mit Blick für Details und mit einer niveauvollen erzählerischen Umsetzung damit umgeht. Liebevolle Figuren und Schauplätze, sowohl magische als auch profane, Inspiration aus der keltischen Sagenwelt und Erdung an realen, authentisch präsentierten Orten und nicht zuletzt dunkle Magie als bedrohliches Element im Alltag sind die Zutaten, die Susan Cooper zu einer fesselnden Geschichte zusammenfügt, die Szenen enthält, die einem lange im Gedächtnis bleiben werden. Sie ist schaurig, ohne brutal zu sein, und baut vielmehr auf die Atmosphäre, die Dunkelheit, Landschaft, Wind und Wetter und ein paar wohlgesetzte bedrohliche Worte schaffen können.

Den Kontrast zu diesen Szenen bilden hoffnungsvolle Momente mit Wills Verbündeten, und vor allem das turbulente Familienleben des elfjährigen Helden, das – ungewöhnlich für eine Questengeschichte – gleichrangig neben den Abenteuern Platz findet und mit großer Wärme erzählt wird, ohne Spannungen auszusparen.

So ist es nicht verwunderlich, dass auch thematisiert wird, wie Will zwischen seiner neuen Aufgabe und der Familie hin- und hergerissen ist, wenn in den Tagen um Weihnachten herum, in denen Magie und Aberglaube stark sind, die Ereignisse sowohl in der magischen als auch in der Alltagswelt kulminieren und die Wechselwirkungen sich verstärken.

Die nahezu vierzig Jahre, die Wintersonnenwende inzwischen alt ist, verschwimmen ein wenig durch den ländlichen Schauplatz, der wahrscheinlich auch im Erscheinungsjahr bereits einen altmodischen Charme versprüht hat. Der Band, der 2007 auch mit wenig Erfolg (und außerdem weit vom Roman abweichend) verfilmt wurde, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine mit einfachen Mitteln und traditionellen Elementen erzählte Geschichte letztendlich zu mehr als der Summe ihrer Teile wird.

Im Deutschen ist der Roman momentan nur antiquarisch erhältlich. ISBN 978-3-570-30303-0, Original: The Dark is Rising, übersetzt von Annemarie Böll

Percy Jackson ist ein Problemkind wider willen, denn er gerät von einer seltsamen Situation in die nächste. Kein Wunder, dass er schon von sechs Schulen geflogen ist. Was er und der gewöhnliche Mensch aber nicht ahnen: Percy Jackson ist kein Unruhestifter sondern ein Halbgott und damit in höchster Lebensgefahr. Denn die Schergen des Gottes der Unterwelt haben es auf den Jungen abgesehen, nicht nur weil er im Verdacht steht, den berüchtigten Blitz des Zeus gestohlen zu haben. Die Furien sind ihm bereits dicht auf den Fersen, und die einzige Chance zu überleben scheint das Camp Half-Blood zu sein in dem ein mauliger Dionysus die Leitung hat.

Percy Jackson ist ein Problemkind wider willen, denn er gerät von einer seltsamen Situation in die nächste. Kein Wunder, dass er schon von sechs Schulen geflogen ist. Was er und der gewöhnliche Mensch aber nicht ahnen: Percy Jackson ist kein Unruhestifter sondern ein Halbgott und damit in höchster Lebensgefahr. Denn die Schergen des Gottes der Unterwelt haben es auf den Jungen abgesehen, nicht nur weil er im Verdacht steht, den berüchtigten Blitz des Zeus gestohlen zu haben. Die Furien sind ihm bereits dicht auf den Fersen, und die einzige Chance zu überleben scheint das Camp Half-Blood zu sein in dem ein mauliger Dionysus die Leitung hat.

Zur vollständigen Rezension bitte hier entlang.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Louise Cooper, die heute 60 Jahre alt geworden wäre. Die am 29. Mai 1952 im englischen Hertfordshire geborene Cooper begann schon als Jugendliche zu schreiben und war gerade mal 20 Jahre alt, als mit Book of Paradox (1973; dt. Buch der Paradoxe (1979)) ihr erster Roman erschien, eine – zumindest in der deutschen Ausgabe – etwas wirre Geschichte, die auf den Tarotkarten basiert. Auf den in England wohlwollend aufgenommenen Erstling folgte ein steter Strom weiterer Werke, so dass bei Louise Coopers überraschendem Tod am 20. Oktober 2009 mehr als 80 fast ausschließlich phantastische Romane für Erwachsene, Kinder und Jugendliche vorlagen, deren inhaltliches Spektrum von klassischer Fantasy bis zur Paranormal Romance reicht. Wobei Coopers Autorenkarriere zunächst durchaus schwerfällig in Gang kam, denn ihre nach Book of Paradox in den 70ern und frühen 80ern erschienenen Romane – etwa der sich um Vampire drehende Zweiteiler Blood Summer (1976) und In Memory of Sarah Bailey (1977) oder der klassische Fantasyroman Lord of no Time (1977) – hinterließen wenig Spuren im Genre.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Louise Cooper, die heute 60 Jahre alt geworden wäre. Die am 29. Mai 1952 im englischen Hertfordshire geborene Cooper begann schon als Jugendliche zu schreiben und war gerade mal 20 Jahre alt, als mit Book of Paradox (1973; dt. Buch der Paradoxe (1979)) ihr erster Roman erschien, eine – zumindest in der deutschen Ausgabe – etwas wirre Geschichte, die auf den Tarotkarten basiert. Auf den in England wohlwollend aufgenommenen Erstling folgte ein steter Strom weiterer Werke, so dass bei Louise Coopers überraschendem Tod am 20. Oktober 2009 mehr als 80 fast ausschließlich phantastische Romane für Erwachsene, Kinder und Jugendliche vorlagen, deren inhaltliches Spektrum von klassischer Fantasy bis zur Paranormal Romance reicht. Wobei Coopers Autorenkarriere zunächst durchaus schwerfällig in Gang kam, denn ihre nach Book of Paradox in den 70ern und frühen 80ern erschienenen Romane – etwa der sich um Vampire drehende Zweiteiler Blood Summer (1976) und In Memory of Sarah Bailey (1977) oder der klassische Fantasyroman Lord of no Time (1977) – hinterließen wenig Spuren im Genre.

Doch das sollte sich schlagartig ändern, als sie auf Anraten ihres Agenten die wichtigsten Elemente – das Setting, die Hauptfiguren und das Grundkonzept – aus Lord of no Time übernahm und das Ganze zu einer aus den Bänden The Initiate (1985), The Outcast (1986) und The Master (1987) bestehenden Trilogie erweiterte, die sowohl in England wie in den USA sehr erfolgreich wurde. Die Idee, die hinter der Time Master Trilogy steht, hat Louise Cooper dem Vernehmen nach schon seit ihrer Teenagerzeit mit sich herumgetragen, und sie ist vergleichsweise schlicht: Ausgangspunkt ist das u.a. aus den Romanen Michael Moorcocks bekannte Konzept der miteinander im Wettstreit liegenden Mächte der Ordnung und des Chaos, doch bei Cooper haben die Mächte der Ordnung den jahrtausendelangen Kampf gewonnen und herrschen auf die ihnen eigene Weise über die Welt, bis ein Avatar der Lords des Chaos auftaucht, der sogar die Zeit manipulieren kann.

Die Time Master Trilogy war so erfolgreich, dass mit der Chaos Gate Trilogy (1991-92) zunächst eine Fortsetzung, und mit der Star Shadow Trilogy (1994-95) ein Prequel folgten, wobei Letzteres in die Zeit zurückführt, in der die Mächte des Chaos die Herrschaft über die Welt innehatten.

Die Novität einer Welt, in der Ordnung und Chaos sich nicht so einfach in Gut und Böse aufteilen lassen, verblasste allerdings schnell, so dass die Nachfolgebände der ursprünglichen Time Master Trilogy mit dem Ausgangswerk nicht mithalten können und auch im Vergleich zu dem Einzelroman Mirage (1987), vor allem aber zur achtbändigen Serie um das Mädchen Indigo weniger gut abschneiden. Auch diese, aus den Romanen Nemesis (1988), Inferno (1988), Infanta (1989), Nocturne (1989), Troika (1991), Avatar (1991), Revenant (1992) und Aisling (1993) bestehende Reihe zeigt einen ungewöhnlichen Ansatz, denn die Titelheldin hat – einer Pandora im Fantasyland nicht unähnlich – Dämonen in die Welt entlassen, die bitteres Unheil über Volk gebracht haben, und nun muss Indigo, begleitet von einem intelligenten Wolf, diese Dämonen wieder zur Strecke bringen. In dieser von einer morbiden, düsteren Grundstimmung beherrschten Geschichte ist nur wenig so, wie es anfangs scheint.

Die Novität einer Welt, in der Ordnung und Chaos sich nicht so einfach in Gut und Böse aufteilen lassen, verblasste allerdings schnell, so dass die Nachfolgebände der ursprünglichen Time Master Trilogy mit dem Ausgangswerk nicht mithalten können und auch im Vergleich zu dem Einzelroman Mirage (1987), vor allem aber zur achtbändigen Serie um das Mädchen Indigo weniger gut abschneiden. Auch diese, aus den Romanen Nemesis (1988), Inferno (1988), Infanta (1989), Nocturne (1989), Troika (1991), Avatar (1991), Revenant (1992) und Aisling (1993) bestehende Reihe zeigt einen ungewöhnlichen Ansatz, denn die Titelheldin hat – einer Pandora im Fantasyland nicht unähnlich – Dämonen in die Welt entlassen, die bitteres Unheil über Volk gebracht haben, und nun muss Indigo, begleitet von einem intelligenten Wolf, diese Dämonen wieder zur Strecke bringen. In dieser von einer morbiden, düsteren Grundstimmung beherrschten Geschichte ist nur wenig so, wie es anfangs scheint.

Mitte der 90er Jahre wandte Louise Cooper sich verstärkt dem Kinder- und Jugendbuch zu und verfasste für diesen Markt u.a. mit dem Jahrhunderte nach der Haupthandlung spielenden Dreiteiler Daughter of Storms (1996-98) ein weiteres Time-Master-Spin-Off. Auf Deutsch ist außer dem bereits erwähnten Buch der Paradoxe kaum etwas von ihr erschienen; immerhin hat ihr wichtigstes Werk es als Herrscher über die Zeit (mit den Einzeltiteln Der Lehrling, Der Verbannte und Der Meister (alle 1990)) nach Deutschland geschafft. Darüber hinaus gibt es nur noch die jeweils vierbändigen Kinderbuchserien The Sea Horses (2003-2005; dt. Die Zauberpferde (2006-2007)) und The Mermaid Curse (alle 2008; dt. Der Fluch der Meerjungfrauen (alle 2010)), was verglichen etwa mit dem zwar längst nicht vollständig, aber doch in großen Teilen auf Deutsch vorliegenden Werk ihrer etwas älteren und ähnlich fleißigen Kollegin Tanith Lee schon ein bisschen verwunderlich ist.

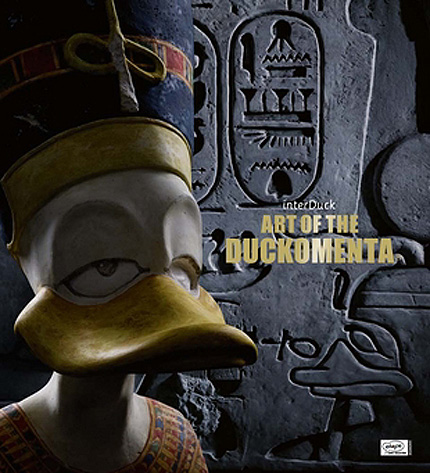

Der Bildband Art of the Duckomenta zeigt die Kunstwerke der Künstlergruppe interDuck, die leichtfüßig die Kunstgeschichte neumalt und -zeichnet. Protagonisten sind Donald, Dagobert, Daisy & Co., und sie alle begegnen uns in den größten Kunstschätzen unserer Kultur. Humorvolle Begleittexte in englischer, französischer und deutscher Sprache vervollständigen das perfekte Bild des Duck-Universums, was viele Leser in ihrer Kindheit als ihr Zuhause bezeichnet haben dürften.

Der Bildband Art of the Duckomenta zeigt die Kunstwerke der Künstlergruppe interDuck, die leichtfüßig die Kunstgeschichte neumalt und -zeichnet. Protagonisten sind Donald, Dagobert, Daisy & Co., und sie alle begegnen uns in den größten Kunstschätzen unserer Kultur. Humorvolle Begleittexte in englischer, französischer und deutscher Sprache vervollständigen das perfekte Bild des Duck-Universums, was viele Leser in ihrer Kindheit als ihr Zuhause bezeichnet haben dürften.

Zur ganzen Rezension bitte hier entlang.

Da ich letztens die Gelegenheit hatte, einen meiner alten Lieblingsfilme im Kino zu sehen, gibt es heute eine wilde Verknüpfung zweier Blogkategorien – der Nostalgie-Nagelprobe und des Blicks über den Tellerrand in Filmgefilde.

In den frühen 70ern gab es eine kurze Welle von SF-Filmen mit ökologischem und gesellschaftskritischem Hintergrund, und in diese Zeit fällt auch Silent Running*, die Geschichte der letzten Wälder, die auf riesigen Raumschiffen für eine Zukunft bewahrt werden, in der die verwüstete Erde wieder begrünt werden soll, und so lange durchs All schweben, bis der Regierung das Geld ausgeht und die Schiffe wieder kommerziellen Zwecken zugeführt werden sollen. Freeman Lowell, der von Anfang an die Wälder und ihre tierischen Bewohner gehegt und gepflegt hat, kann die Entscheidung nicht akzeptieren und geht schließlich bis zum Äußersten.

Die ersten Szenen des Films – Naturidyll mit hoppelnden Kaninchen, kriechenden Schnecken und ätherischer Musik – stimmen darauf ein, dass die Science Fiction, die nun folgt, andere Akzente setzt als im Genre üblich. Raumschlachten, Aliens, Actionhelden und dergleichen mehr tauchen auch später nicht auf, und spätestens wenn die Hauptfigur ins Bild kommt, wird sich entscheiden, ob man den Film liebt oder hasst: Vorstellen kann man es sich heute eigentlich gar nicht mehr, dass ein Film tatsächlich von einem Weltraumgärtner getragen wird, dessen pazifistischer Attitüde eine zu harte Prüfung bevorsteht.

Zu Beginn muss man noch das ein oder andere Auge zudrücken, denn 1972 war die Ökobotschaft noch nicht so weit verbreitet wie heute und ist dementsprechend dick aufgetragen. Silent Running entwickelt allerdings sehr schnell seine wahren Stärken in der feinen Charakterisierung der Hauptfigur in einer Extremsituation, was auch nicht zuletzt einer großartigen Schauspielleistung von Bruce Dern zu verdanken ist. Auffallend sind auch die für heutige SF-Sehgewohnheiten völlig ungewohnten künstlerischen Akzente in der Bild- und Metaphernsprache des Films, die die One-Man-Show spannend und atmosphärisch dicht werden lassen, aber vor allem offen für Interpretationen. Dadurch bleibt es den ZuschauerInnen überlassen, die Ereignisse und die Figur zu bewerten. Die inneren Kämpfe des Helden muss man stets mitdenken, nichts wird vorgekaut oder ist bereits fix und fertig festgelegt. Dadurch und durch die Interaktion mit den drei Robotergefährten nähert man sich (wie in vielen guten SF- und allen guten Robotergeschichten) dem Menschlichen an.

Zu Beginn muss man noch das ein oder andere Auge zudrücken, denn 1972 war die Ökobotschaft noch nicht so weit verbreitet wie heute und ist dementsprechend dick aufgetragen. Silent Running entwickelt allerdings sehr schnell seine wahren Stärken in der feinen Charakterisierung der Hauptfigur in einer Extremsituation, was auch nicht zuletzt einer großartigen Schauspielleistung von Bruce Dern zu verdanken ist. Auffallend sind auch die für heutige SF-Sehgewohnheiten völlig ungewohnten künstlerischen Akzente in der Bild- und Metaphernsprache des Films, die die One-Man-Show spannend und atmosphärisch dicht werden lassen, aber vor allem offen für Interpretationen. Dadurch bleibt es den ZuschauerInnen überlassen, die Ereignisse und die Figur zu bewerten. Die inneren Kämpfe des Helden muss man stets mitdenken, nichts wird vorgekaut oder ist bereits fix und fertig festgelegt. Dadurch und durch die Interaktion mit den drei Robotergefährten nähert man sich (wie in vielen guten SF- und allen guten Robotergeschichten) dem Menschlichen an.

Die drei Drohnen (später Huey, Louie, Dewey – also Tick, Trick und Track) sind ohnehin eines der am liebevollsten umgesetzten Details des Films – da hat bestimmt George Lucas sehr genau hingeschaut, ehe er sich an die Schöpfung von R2D2 gemacht hat. Ebenso detailverliebt und überzeugend ist der Soundtrack (u.a. mit Songs von Joan Baez – muss man nicht mögen, aber in seiner Gesamtheit trägt der Soundtrack einiges zur melancholisch-gravitätischen Atmosphäre des Films bei).

Weniger genau schaut man am besten bei den Fragen der Technik hin, denn diesbezüglich hat Silent Running sicher nicht das beste aller Drehbücher. Wenn es dagegen dem radikalen Ende entgegen geht, einem weiteren Element, das in einem aktuellen SF-Film nahezu undenkbar wäre, bleibt an der Klasse und am Klassikerstatus nichts mehr zu rütteln – vor allem nicht nach dem starken Schlussbild, bei dem man von allen Waldwelten der Fantasy und SF träumen möchte.

Ist Silent Running also ein naives Stück SF-Geschichte, ein vergessener Auswuchs aus einem kurzlebigen Subgenre? Vielleicht in der Grundaussage, im Rettet-die-Wälder-Apell, aber nicht in der Ausführung. Es bietet mehr Tiefgang als das meiste, was man in letzter Zeit an SF zu sehen bekommen hat, hat künstlerisch um einiges mehr versucht und geht mit den wenigen Andeutungen auf eine verheerte Erde, die kein Grün mehr nötig hat, auch heute noch unter die Haut. Wer Angst vor Ökokitsch hat, wird damals wie heute enttäuscht sein von diesem Vorläufer von so unterschiedlichen Filmen wie Wall-E oder Moon. Wer dagegen auch nur ein wenig Resonanz spürt bei dem Gedanken, die letzten Wälder lautlos durchs Weltall schweben zu sehen, dem sei versichert, dass diese Saite gehörig zum Schwingen gebracht wird: Staub runterpusten und unbedingt anschauen!

*Silent Running, dt. Lautlos im Weltraum (1972); Regie: Douglas Trumbull (zum Film bei imdb)

Bibliotheka Phantastika gratuliert Walter Moers, der heute 55 Jahre alt wird. Phantastik-LeserInnen sind vor allem die Zamonien-Romane des am 24. Mai 1957 in Mönchengladbach geborenen Autors und Zeichners ein Begriff, die 1999 mit Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär an den Start gingen und nicht nur hierzulande zu großen Erfolgen wurden, sondern zu den wenigen Phantastik-Titeln gehören, die vom Deutschen ins Englische übersetzt wurden.

Für weitere Informationen über den Schöpfer so unterschiedlicher Charaktere wie Das kleine Arschloch oder Hilgegunst von Mythenmetz, der eher durch seine Figuren spricht, als selbst in Erscheinung zu treten, verweisen wir auf unser umfangreiches Portrait.