Bibliotheka Phantastika gratuliert Robin McKinley, die heute ihren 60. Geburtstag feiern kann. Die am 16. November 1952 in Warren, Ohio, geborene Autorin richtet ihre Geschichten in erster Linie an ein junges Publikum, hat aufgrund ihres Umgangs mit traditionellen Motiven aber auch für erwachsene LeserInnen interessante Aspekte zu bieten. McKinley gehört zu den AutorInnen, die sich vorrangig der Neufassung von (Kunst-)Märchen verschrieben haben, denen sie dabei jedoch häufig einen geerdeten, realistischen Anstrich gibt oder sie mit neuen Akzenten anreichert. Diesem Muster folgt sie bereits in ihrem ersten Roman Beauty (1978, dt. Die Schöne und das Ungeheuer (1986)), einer Nacherzählung von Die Schöne und das Biest, einem Märchen, dem sich McKinley 1997 mit Rose Daughter sogar ein zweites Mal annäherte.

Unter ihren Märchenadaptionen sticht außerdem Deerskin (1993, dt. Tochter des Schattens (1994)) hervor, das sich mit den Themen Inzest und Missbrauch befasst, vor denen eine Prinzessin nicht nur in die Wildnis, sondern auch in ein geistiges Niemandsland flieht, aus dem sie sich selbst mit der Hilfe einer Göttin retten muss.

Dass McKinley mit ihren Frauenfiguren ihrer Zeit voraus war, zeigte sie auch mit ihren beiden Damar-Romanen The Blue Sword (1982, dt. Das blaue Schwert (1988) und The Hero and the Crown (1984, dt. Die Heldenkrone (1991)), die das Schicksal der jungen Harry verfolgen, die aus einem für sie ohnehin nicht sonderlich vielversprechenden Leben zwischen teetrinkende Diplomaten und Gouvernanten in einem Grenzstädtchen einer Kolonialmacht entführt wird. Beim wilden (und gar nicht so primitiven) Bergvolk macht sie eine Wandlung durch, die schließlich für beide Völker eine ausschlaggebende Rolle spielt, wird jedoch nicht zur sanftmütigen Friedensstifterin, sondern greift zur Waffe und kann sich als Kriegerin bewähren, und das ist nicht die einzige Überraschung, für die Robin McKinley in den Damar-Erzählungen (die durch zwei Kurzgeschichten ergänzt wurden) sorgt. Und auch, wenn es sich dabei nicht um Märchen-Interpretationen handelt, spielen erzählte Geschichten, Mythen und ihre Tradierung auch hier eine handlungstragende Rolle.

Dass McKinley mit ihren Frauenfiguren ihrer Zeit voraus war, zeigte sie auch mit ihren beiden Damar-Romanen The Blue Sword (1982, dt. Das blaue Schwert (1988) und The Hero and the Crown (1984, dt. Die Heldenkrone (1991)), die das Schicksal der jungen Harry verfolgen, die aus einem für sie ohnehin nicht sonderlich vielversprechenden Leben zwischen teetrinkende Diplomaten und Gouvernanten in einem Grenzstädtchen einer Kolonialmacht entführt wird. Beim wilden (und gar nicht so primitiven) Bergvolk macht sie eine Wandlung durch, die schließlich für beide Völker eine ausschlaggebende Rolle spielt, wird jedoch nicht zur sanftmütigen Friedensstifterin, sondern greift zur Waffe und kann sich als Kriegerin bewähren, und das ist nicht die einzige Überraschung, für die Robin McKinley in den Damar-Erzählungen (die durch zwei Kurzgeschichten ergänzt wurden) sorgt. Und auch, wenn es sich dabei nicht um Märchen-Interpretationen handelt, spielen erzählte Geschichten, Mythen und ihre Tradierung auch hier eine handlungstragende Rolle.

McKinley, die heute in Großbritannien bei ihrem Ehemann Peter Dickinson lebt, mit dem sie gemeinsam die Anthologien Water und Fire (beide 2009) veröffentlicht hat, ist den Märchenmotiven und starken Frauenfiguren über Jahre hinweg treu geblieben. 2003 veröffentlichte sie mit Sunshine (dt. Atem der Nacht, 2010), der Geschichte einer unwahrscheinlichen Annäherung zwischen einer Bäckerin und einem Vampir, zwei Jahre vor Twilight einen Roman mit sehr ähnlicher Thematik, die jedoch eine völlig andere Umsetzung erfährt und eine symbiotische, anfangs zweckmäßige Beziehung in den Mittelpunkt der auf einer Parallelwelt angesiedelten Handlung stellt. Für den Roman steht auch eine Fortsetzung im Raum, allerdings hat sich McKinley aktuell erst einmal wieder den jüngeren LeserInnen mit einer Affinität für Fabelwesen zugewandt (Dragon Haven (2007) und Pegasus (2010)).

Bibliotheka Phantastika Posts

Bibliotheka Phantastika gratuliert Frank Rehfeld, der heute 50 Jahre alt wird. Wie viele seiner Kollegen und Kolleginnen, die in den 80er Jahren oder früher damit begannen, Horror, SF oder Fantasy zu schreiben, hat auch der am 14. November 1962 in Viersen geborene Frank Rehfeld seine ersten schriftstellerischen Gehversuche im Bereich des Heftromans gemacht, wo in der Reihe Silber Grusel Krimi 1984 sein Erstling “Das unheimliche Glasauge” erschien – und zwar wie es sich damals für die Heftszene gehörte unter einem knackigen Pseudonym: Frank Thys. Dieses Pseudonym verwendete er nicht nur für weitere Romane in der gleichen Reihe, sondern u.a. auch für seine beiden Romane zur Bastei-Reihe Fantasy (1985/86) und seine Beiträge zur (vom Erfolg der Indiana-Jones-Filme inspirierten) Serie Die Abenteurer – Auf der Suche nach den letzten Rätseln der Erde (1992/93).

Unter seinem richtigen Namen steuerte Frank Rehfeld vier Romane zur kurzlebigen SF-Heftserie Star Gate – Tor zu den Sternen bei (die nichts mit dem gleichnamigen Roland-Emmerich-Film bzw. der sich daran anschließenden TV-Serie zu tun hat), und ganz ohne Namensnennung war er an der offiziell und hauptsächlich von Wolfgang Hohlbein verfassten Serie Der Hexer beteiligt.

Die Bekanntschaft mit Wolfgang Hohlbein, mit dem er bis heute befreundet ist, sollte aber noch andere Folgen haben, denn 1987/88 verfasste er zusammen mit Hohlbein fünf Bände der sechsteiligen Saga von Garth und Torian und kam damit zu seinen ersten Veröffentlichungen im Taschenbuch, denen bald weitere folgen sollten. Nach dem Fantasy-Zweiteiler Arcana (Das Tal der schwarzen Bestien (1990) und Die Zitadelle am Rande der Welt (1991)) verlegte sich Rehfeld von wenigen Ausnahmen abgesehen jedoch zunächst einmal auf das Verfassen von Romanen zu Fernsehserien wie Knight Rider, Hercules und anderen.

1999 kehrte er mit dem wieder zweiteiligen Zyklus Die Legende von Arcana zur Fantasy zurück. Die Dämmerschmiede (1999) ist dabei ein Prequel zu den Anfang der 90er Jahre erschienenen Romanen, während es sich bei Die Drachenpriester (2000) um eine deutlich  überarbeitete Version besagter Romane handelt. 2006 folgte mit Blue Moon ein Roman zum gleichnamigen Fantasy-Kartenspiel, und 2009 erschien mit Zwergenfluch der Auftakt einer mehrbändigen Saga, in der er sich einem der seit einigen Jahren vor allem in Deutschland beliebten “Tolkien-Völker” zuwandte und die alte Mär von den Zwergen, die zu tief graben, damit abwandelte, dass sie sich in ihrer unterirdischen Welt einer übermächtigen und zunächst fremdartigen Bedrohung gegenübersehen. Nach einer ersten, mit Zwergenbann (2009) und Zwergenblut (2010) fortgesetzten Trilogie, die sich dem abenteuerlichen Überlebenskampf der kurzbeinigen Helden widmete, folgten mit Elbengift (2011) und Elbensturm (2012) die ersten beiden Bände einer zweiten Trilogie, in der nicht nur die Elben und ihre Geschichte eine prominentere Rolle einnehmen, sondern Frank Rehfeld auch wieder zum bereits in früheren Werken aufgegriffenen Thema der Welten- und Dimensionstore zurückkehrt. Und falls die Heldentaten des bärbeißigen Zwergenkriegers Barlok damit zu Ende erzählt sein sollten, lässt das nächste phantastische Abenteuer sicher nicht lange auf sich warten. In diesem Sinne – herzlichen Glückwunsch, Frank!

überarbeitete Version besagter Romane handelt. 2006 folgte mit Blue Moon ein Roman zum gleichnamigen Fantasy-Kartenspiel, und 2009 erschien mit Zwergenfluch der Auftakt einer mehrbändigen Saga, in der er sich einem der seit einigen Jahren vor allem in Deutschland beliebten “Tolkien-Völker” zuwandte und die alte Mär von den Zwergen, die zu tief graben, damit abwandelte, dass sie sich in ihrer unterirdischen Welt einer übermächtigen und zunächst fremdartigen Bedrohung gegenübersehen. Nach einer ersten, mit Zwergenbann (2009) und Zwergenblut (2010) fortgesetzten Trilogie, die sich dem abenteuerlichen Überlebenskampf der kurzbeinigen Helden widmete, folgten mit Elbengift (2011) und Elbensturm (2012) die ersten beiden Bände einer zweiten Trilogie, in der nicht nur die Elben und ihre Geschichte eine prominentere Rolle einnehmen, sondern Frank Rehfeld auch wieder zum bereits in früheren Werken aufgegriffenen Thema der Welten- und Dimensionstore zurückkehrt. Und falls die Heldentaten des bärbeißigen Zwergenkriegers Barlok damit zu Ende erzählt sein sollten, lässt das nächste phantastische Abenteuer sicher nicht lange auf sich warten. In diesem Sinne – herzlichen Glückwunsch, Frank!

Andrej kommt aus der UdSSR des Jahres 1951, dort war er Astrophysiker, jetzt im Experiment ist er Müllfahrer, gemeinsam mit dem Texaner Donald aus dem Jahre 1967, der mal Professor der Soziologie gewesen ist, bevor er beim Experiment mitmachte. Andrejs Bekanntenkreis ist ein bunter Haufen, schließlich umfasst er u.a. die Schwedin Selma, den intelligenten und tiefsinnigen Juden Isja Katzman, den stoischen Chinesen Wang oder den faschistischen Wehrmachtsoffizier Fritz Geiger. Sie und hunderte, tausende, vielleicht sogar Millionen Menschen bewohnen eine Welt: das Experiment.

Andrej kommt aus der UdSSR des Jahres 1951, dort war er Astrophysiker, jetzt im Experiment ist er Müllfahrer, gemeinsam mit dem Texaner Donald aus dem Jahre 1967, der mal Professor der Soziologie gewesen ist, bevor er beim Experiment mitmachte. Andrejs Bekanntenkreis ist ein bunter Haufen, schließlich umfasst er u.a. die Schwedin Selma, den intelligenten und tiefsinnigen Juden Isja Katzman, den stoischen Chinesen Wang oder den faschistischen Wehrmachtsoffizier Fritz Geiger. Sie und hunderte, tausende, vielleicht sogar Millionen Menschen bewohnen eine Welt: das Experiment.

Zur ganzen Rezension bitte hier entlang.

Wir finden es ist an der Zeit wieder ein paar besondere Buchcover hervorzuheben, die unser Lieblingsgenre noch attraktiver machen:

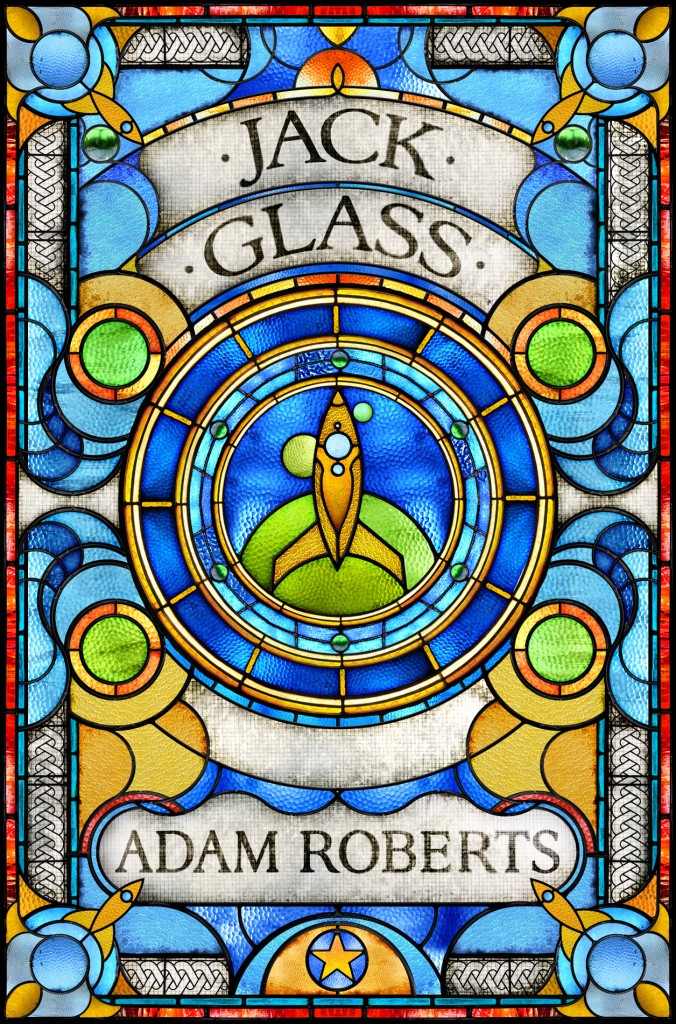

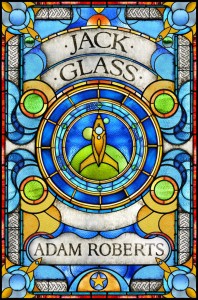

Jack Glass – Adam Roberts

erschienen 2012, Covergestaltung: Black Sheep

Glasfenster tauchen nicht zum ersten Mal in unserem Cover-Reigen auf, doch dieser SF-Krimi von Adam Roberts hat sich seinen Auftritt hier redlich verdient: Die gediegene Farbzusammenstellung, das Mandala-Muster und die trotz des ungewohnten “Mediums” perfekt eingefangene Atmosphäre des goldenen Zeitalters der SF geben ein leuchtend schönes Titelbild ab – inhaltliche Bezüge zum Roman sind dabei natürlich inbegriffen. (mistkaeferl)

Glasfenster tauchen nicht zum ersten Mal in unserem Cover-Reigen auf, doch dieser SF-Krimi von Adam Roberts hat sich seinen Auftritt hier redlich verdient: Die gediegene Farbzusammenstellung, das Mandala-Muster und die trotz des ungewohnten “Mediums” perfekt eingefangene Atmosphäre des goldenen Zeitalters der SF geben ein leuchtend schönes Titelbild ab – inhaltliche Bezüge zum Roman sind dabei natürlich inbegriffen. (mistkaeferl)

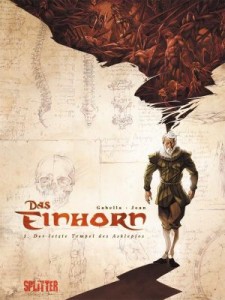

Der letzte Tempel des Asklepios (Das Einhorn 1) – Mathieu Gabella/Anthony Jean

erschienen 2007

Von mir gibt es diesmal ausnahmsweise ein Cover aus der Comic-Ecke. Die grandiose Gestaltung liefert wunderbaren Vorgeschmack auf das, was einem zwischen den Buchdeckeln erwartet. Das historische Setting wird mit den anatomischen Studien im Stile eines Leonardo da Vinci perfekt eingefangen, während der Riss nicht nur einen Blick auf den Zeichenstil Anthony Jeans erlaubt, sondern repräsentiert auch den Einbruch des Phantastischen in die Welt der Renaissance. (Fremdling)

Von mir gibt es diesmal ausnahmsweise ein Cover aus der Comic-Ecke. Die grandiose Gestaltung liefert wunderbaren Vorgeschmack auf das, was einem zwischen den Buchdeckeln erwartet. Das historische Setting wird mit den anatomischen Studien im Stile eines Leonardo da Vinci perfekt eingefangen, während der Riss nicht nur einen Blick auf den Zeichenstil Anthony Jeans erlaubt, sondern repräsentiert auch den Einbruch des Phantastischen in die Welt der Renaissance. (Fremdling)

Jurassic Park & The Lost World – Michael Crichton

erschienen 2011, Covergestaltung: unbekannt

Und noch eine Augenweide der Science-Fiction!

Und noch eine Augenweide der Science-Fiction!

Man mag ja von den Filmen halten was man will, ich persönlich fand den ersten noch ganz unterhaltsam, die Nachfolger nur noch schlecht. Wenn ich mir das Cover bzw. die Gesamtaufmachung dieser Ledergebunden Ausgabe der Romane ansehe, läuft mir dennoch das Wasser im Munde zusammen.

Wer auch immer der Gestalter dahinter sein mag, er oder sie hat einen neuen Fan gefunden! Meine Vorliebe für eher minimalistisch gestaltete Cover, die dafür umso knackiger ihre Wirkung entfalten, ist hier bestens bedient. (moyashi)

The Broken Sword – Poul Anderson

erschienen 2008, Covergestaltung: Sue Michniewicz, Illustration: Sophie Toulouse

Dieses neue Cover für einen Klassiker der Fantasy hat mich auf den ersten Blick fasziniert, und das nicht nur, weil ich die farbliche und typographische Gestaltung sehr gelungen finde: Der Kontrast zwischen dem realistisch und “greifbar” gehaltenen Schwert und den stilisierten, fast unwirklichen Elementen fängt perfekt eines der Grundthemen des Buchs, die Durchdringung einer ganz handfesten Welt mit Magischem und Phantastischem, ein. (Wulfila)

Dieses neue Cover für einen Klassiker der Fantasy hat mich auf den ersten Blick fasziniert, und das nicht nur, weil ich die farbliche und typographische Gestaltung sehr gelungen finde: Der Kontrast zwischen dem realistisch und “greifbar” gehaltenen Schwert und den stilisierten, fast unwirklichen Elementen fängt perfekt eines der Grundthemen des Buchs, die Durchdringung einer ganz handfesten Welt mit Magischem und Phantastischem, ein. (Wulfila)

Der Fall Jane Eyre – Jasper Fforde

Neuauflage 2011, Covergestaltung www.boldandnoble.com

Der deutsche Thursday-Next-Leser kennt sich mit Neonfarben aus. Dass sie funktionieren können, zeigt sich jedoch erst in der Neugestaltung der Cover, die nicht nur farblich wahre Hingucker sind. Hier sehen wir das Cover des Auftaktbandes. Ein prominent platzierter Dodo, gelungene typographische Spielereien und ein Hintergrund, der schon seine eigene Geschichte erzählt und das Leseinteresse weckt: die Mission “Neugestaltung” ist gelungen! Und Freunde des Dodos werden wohlwollend feststellen, dass sich im Hintergrund sogar noch ein zweites Exemplar versteckt. Mit einem zufriedenen “Plock Plock” kann man sich also beruhigt der Lektüre zuwenden. (Colophonius)

Der deutsche Thursday-Next-Leser kennt sich mit Neonfarben aus. Dass sie funktionieren können, zeigt sich jedoch erst in der Neugestaltung der Cover, die nicht nur farblich wahre Hingucker sind. Hier sehen wir das Cover des Auftaktbandes. Ein prominent platzierter Dodo, gelungene typographische Spielereien und ein Hintergrund, der schon seine eigene Geschichte erzählt und das Leseinteresse weckt: die Mission “Neugestaltung” ist gelungen! Und Freunde des Dodos werden wohlwollend feststellen, dass sich im Hintergrund sogar noch ein zweites Exemplar versteckt. Mit einem zufriedenen “Plock Plock” kann man sich also beruhigt der Lektüre zuwenden. (Colophonius)

Babu, ein Hirte der Merzer, will zunächst nicht mehr vom Leben, als seine Kafur-Herde erfolgreich zu vergrößern. Als er einen Falkner und dessen Szasla genannten Riesenfalken kennenlernt, wird alles anders …

Babu, ein Hirte der Merzer, will zunächst nicht mehr vom Leben, als seine Kafur-Herde erfolgreich zu vergrößern. Als er einen Falkner und dessen Szasla genannten Riesenfalken kennenlernt, wird alles anders …

Felt ist Wachhauptmann in Goradt, der letzten Stadt der Welsen, die einst die ganze Welt mit Krieg überzogen haben. Das Volk lebt nun elend in Eis und Schnee, immer am Rande der endgültigen Auslöschung. Doch unter ihrer Stadt beherbergen sie die Undae, heilige Frauen, die sich plötzlich mit einer bedrohlichen Prophezeiung zu Wort melden: Es stimmt etwas nicht mit den Quellwassern der Welt.

Zur ganzen Rezension bitte hier entlang.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Leo Perutz, der heute vor 130 Jahren im damals zu Österreich-Ungarn gehörigen Prag geboren wurde. Der in Schule und Studium eher erfolglose Perutz arbeitete zunächst als Versicherungsmathematiker, knüpfte aber spätestens, nachdem er 1908 nach Wien gezogen war, Kontakte zur dortigen literarischen Szene und wurde selbst zu einem recht produktiven Schriftsteller, dessen Schaffen sich zwar nicht der eigentlichen Fantasy zuordnen lässt, aber dem magischen Realismus und der Phantastik sehr nahesteht.

Eine entscheidende Unterbrechung seiner Karriere bedeutete für Perutz, der jüdischen Glaubens war, die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, nach der Deutschland für ihn als Buchmarkt ausfiel. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 floh Perutz mit seiner Familie ins damalige Palästina, ohne sich dort jemals völlig heimisch zu fühlen, wozu sicher auch beitrug, dass ihm während seines Exils Veröffentlichungsmöglichkeiten fehlten. In den frühen 50er Jahren kehrte er nach Österreich zurück und starb dort 1957 in Bad Ischl.

Zu Perutz’ bekanntesten Werken zählt bis heute sein Debütroman Die dritte Kugel (1915), in dem ein deutscher Adliger in die Wirren der Eroberung des Aztekenreichs gerät und durch einen Teufelspakt an ein Gewehr mit drei magischen Kugeln gelangt, die sich jedoch nicht als sonderlich hilfreich erweisen, sondern für genau die falschen Menschen tödlich werden. In vielen anderen Romanen des Autors erscheinen die phantastischen Elemente dagegen zurückgenommener und oft auf das Motiv des vergeblichen Ankämpfens gegen Vorherbestimmtes oder schicksalhafte Verwechslungen reduziert, so etwa in Zwischen Neun und Neun (1918), in Der Marques de Bolibar (1920), in dem napoleonische Offiziere zwar frühzeitig den titelgebenden spanischen Widerstandskämpfer töten, aber dann selbst nolens volens die von ihm geplante Vernichtung ihrer Truppen auslösen, in Turlupin (1924), dessen naiver Titelheld im Paris Richelieus fälschlich für einen Edelmann gehalten und so in politische Wirren hineingezogen wird, oder in Der schwedische Reiter (1936), der Geschichte eines Kriminellen und eines Adligen, die vor dem Hintergrund des Großen Nordischen Krieges zwei Mal die Rollen tauschen. Ähnliche Deutungsmuster finden sich auch in Der Judas des Leonardo (1959 postum erschienen), in dem Perutz die kunsthistorische Anekdote um die schwierige Suche nach einem passenden Modell für den Judas im Letzten Abendmahl des Leonardo da Vinci aufgreift.

Mit dem in zahlreiche Einzelhandlungen zerfallenden Roman Nachts unter der Steinernen Brücke (1953) liegt schließlich ein eindeutig phantastischer Geschichtenreigen vor, in dem Perutz nicht nur seiner Heimatstadt Prag ein eindrucksvolles literarisches Denkmal setzt, sondern auch neben den für seine Werke typischen schicksalhaften Prophezeiungen und eigenartigen Zufällen stärker als sonst die Magie selbst zum Thema macht: Im Prag des späten 16. Jahrhunderts ist der zauberkundige Rabbi Löw bestrebt, durch sein Wirken Leid nicht nur von Einzelpersonen, sondern von der gesamten jüdischen Gemeinde und letztlich von ganz Böhmen abzuwenden, doch seine gutgemeinten Eingriffe in den Lauf der Dinge ziehen für alle Betroffenen tragische Konsequenzen nach sich. Wie schon in Die Dritte Kugel erweisen sich die übernatürlichen Kräfte damit als zweischneidiges Schwert.

Trotz ihres zumeist eher düsteren Ausgangs entfalten Perutz’ auch sprachlich sehr schön gestaltete Werke oft einen gewissen melancholischen Charme, zu dem auch die intensive und überzeugende Schilderung der verschiedenen historischen Epochen beiträgt, die den Hintergrund der Romane bilden. Wer bereit ist, sich auf hochkarätige deutschsprachige Phantastik am Rande des Genres einzulassen, sollte Leo Perutz ausprobieren und wird sicher keine Enttäuschung erleben!

Bibliotheka Phantastika erinnert an Naomi Mitchison, die heute 115 Jahre alt geworden wäre. Auch wenn ihr Name hierzulande vermutlich bereits wieder in Vergessenheit geraten ist, dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass Naomi Mitchison (geboren am 01. November 1897 in Edinburgh, Schottland, als Naomi Margaret Mary Haldane) zu den originellsten und wichtigsten englischsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts zu zählen ist. In ihrem langen Leben hat sie ein umfangreiches Werk geschaffen, dem bislang auch im englischen Sprachraum nicht die kritische Würdigung zuteil geworden ist, die es verdient hätte – was nicht zuletzt damit zusammenhängen könnte, dass Mitchison als überzeugte Feministin und Sozialistin Positionen vertreten hat, mit denen sie sich beim konservativen Establishment nicht unbedingt beliebt gemacht hat.

In besagtem umfangreichen Werk finden sich auch einige Romane und Erzählungen mit mehr oder minder starken phantastischen Elementen, etwa gleich in ihrem Erstling The  Conquered (1923; dt. Jenseits des Sieges (1952)), einem historischen Roman über die Eroberung Galliens durch Caesar, in dem ein Seher weit mehr ist als er scheint. Auch The Corn King and the Spring Queen (1931; dt. Kornkönig und Frühlingsbraut (1985)) ist ein historischer Roman mit Fantasyelementen. Die Geschichte der Hexe Erif Dher und ihres anfangs ungeliebten Ehemannes, des Kornkönigs Tarrik, die es aus ihrem an der Küste des Schwarzen Meeres gelegenen (fiktiven) Königreich Marob ins Sparta des dritten vorchristlichen Jahrhunderts verschlägt, dürfte nicht nur einer der ersten historischen Fantasyromane überhaupt sein, sondern auch ein zu Unrecht unterschätzter Klassiker des Genres. Etliche von Mitchisons Stories mit phantastischem Einschlag finden sich in der Sammlung The Fourth Pig (1936), während die Sammlung Images of Africa (1980; dt. Geschichten aus Afrika (1986)) phantastische Erzählungen enthält, die im Stil alter Volkssagen verfasst sind.

Conquered (1923; dt. Jenseits des Sieges (1952)), einem historischen Roman über die Eroberung Galliens durch Caesar, in dem ein Seher weit mehr ist als er scheint. Auch The Corn King and the Spring Queen (1931; dt. Kornkönig und Frühlingsbraut (1985)) ist ein historischer Roman mit Fantasyelementen. Die Geschichte der Hexe Erif Dher und ihres anfangs ungeliebten Ehemannes, des Kornkönigs Tarrik, die es aus ihrem an der Küste des Schwarzen Meeres gelegenen (fiktiven) Königreich Marob ins Sparta des dritten vorchristlichen Jahrhunderts verschlägt, dürfte nicht nur einer der ersten historischen Fantasyromane überhaupt sein, sondern auch ein zu Unrecht unterschätzter Klassiker des Genres. Etliche von Mitchisons Stories mit phantastischem Einschlag finden sich in der Sammlung The Fourth Pig (1936), während die Sammlung Images of Africa (1980; dt. Geschichten aus Afrika (1986)) phantastische Erzählungen enthält, die im Stil alter Volkssagen verfasst sind.

Travel Light (1952; dt. Eine Reise durch die Zeit (1987)) ist ein sowohl inhaltlich wie sprachlich zauberhafter Fantasyroman, der die Reise der von ihrer Stiefmutter ungeliebten Königstochter Halla durch ein von Bären, Drachen, Zwergen und Trollen bewohntes nordisches Märchenland schildert und dabei auf liebevolle Weise allzu abgenutzte Fantasyklischees parodiert, während To the Chapel Perilous (1955; dt. König Artus lässt schön grüßen (1986)) eine originelle, ein bisschen postmoderne Adaption des Artus-Mythos darstellt, in der die Medien eine ungewohnt große Rolle spielen, und Early in Orcadia (1987) eine in prähistorischer Zeit auf den den Orkney-Inseln angesiedelte Geschichte erzählt.

Schon 1935 hatte Naomi Mitchison sich mit We Have Been Warned im Gewand eines Near-Future-Thrillers, in dem es um die Unterdrückung der englischen Linken geht, der SF zumindest halbwegs zugewandt. Bei Memoirs of a Space Woman (1962; dt. Memoiren einer Raumfahrerin (1980)) den Erinnerungen der Kommunikationsspezialistin Mary, die auf immer neuen Planeten mit Aliens der unterschiedlichsten Couleur Kontakt aufnehmen muss, handelt es sich dann ebenso um lupenreine SF, wie bei Solution Three (1975; dt. Lösung Drei (1984)) – hier geht es um Klone auf einer ziemlich kaputten Erde – und Not By Bread Alone (1983), in dem die Probleme geschildert werden, die aus der kostenlosen Verteilung von Nahrungsmitteln überall auf der Welt entstehen.

Naomi Mitchisons Romane und Erzählungen waren fast immer Vehikel ihrer Überzeugungen und Ideen, was ihnen häufig einen allegorischen Charakter verleiht. Dessen ungeachtet hat die am 11. Januar 1999 im gesegneten Alter von 101 Jahren verstorbene Autorin sich in vielen Fällen mit Themen befasst, die auch heute noch interessant sind. Und gelegentlich sind ihr – etwa mit The Corn King and the Spring Queen, Travel Light, To the Chapel Perilous oder Memoirs of a Space Woman – sogar kleine Meisterwerke gelungen.

Gute Laune im November? Kein Problem mit unserem neuen Buch des Monats, dem ersten (und besten) Meister-Li-Roman von Barry Hughart. Von Die Brücke der Vögel kann man sich in ein liebevoll ausgearbeitetes, erfundenes China entführen lassen und den gutmütigen jungen Mann Nummer Zehn der Ochse begleiten, der auf der Suche nach einer Arznei für die von einer Seuche befallenen Kinder seines Heimatdorfes Ku-fu ist. In der Stadt angekommen muss er feststellen, dass das gesammelte Geld von Ku-fu gerade einmal für den Rat eines einzigen Gelehrten reicht – den des versoffenen, unordentlichen und verschlafenen Meister Li Kao. Ein ausgesprochener Glücksfall für Ochse und die Leserschaft, denn Meister Li hat es faustdick hinter den Ohren.

Gute Laune im November? Kein Problem mit unserem neuen Buch des Monats, dem ersten (und besten) Meister-Li-Roman von Barry Hughart. Von Die Brücke der Vögel kann man sich in ein liebevoll ausgearbeitetes, erfundenes China entführen lassen und den gutmütigen jungen Mann Nummer Zehn der Ochse begleiten, der auf der Suche nach einer Arznei für die von einer Seuche befallenen Kinder seines Heimatdorfes Ku-fu ist. In der Stadt angekommen muss er feststellen, dass das gesammelte Geld von Ku-fu gerade einmal für den Rat eines einzigen Gelehrten reicht – den des versoffenen, unordentlichen und verschlafenen Meister Li Kao. Ein ausgesprochener Glücksfall für Ochse und die Leserschaft, denn Meister Li hat es faustdick hinter den Ohren.

Der Abenteuerreigen, der folgt, sobald Ochse den alten Gelehrten auf den Rücken nimmt und losspurtet, ist ohnegleichen, auch wenn er zunächst etwas zusammenhanglos scheint. Hughart ist allerdings ein Meister in der Kunst der Wiederholung und Variation und schafft aus den wild zusammengewürfelten Episoden zur Überraschung des Lesers/der Leserin eine Kontinuität, die den ganzen Roman trägt und ideenreiche Schauplätze, liebenswerte Figuren und haarsträubende Plot-Elemente zu einem größeren, fest im fernöstlichen Sagenstoff verankerten Ganzen verknüpft.

Dass man im alten China in Inch und Yard misst, ist ein kleiner Schönheitsfehler, der bald vergessen ist, wenn die Schelmenstückchen von Li Kao und Ochse immer noch ein Eckchen bizarrer und rasanter werden, als man vermuten würde. Ochses getragene, beinahe lakonische Erzählstimme und Meister Lis herrlich amoralische Haltung sorgen für irrwitzigen Humor, der manchmal beinahe darüber wegtäuscht, dass es durchaus ernst zur Sache geht und zwischendurch die ein oder andere erfunden-fernöstliche Weisheit aufblitzt.

Falls die Mischung aus Abenteuer, Humor und Queste noch nicht reichen sollte und es noch ein bisschen mehr sein darf, kann man Die Brücke der Vögel auch als Kriminalfall sehen und bei der Aufdeckung des Geheimnisses um die Seuche von Ku-fu miträtseln.

Und wer Götter und Gelehrte, Schwerttänzer und Schießpulver nicht so schnell hinter sich lassen will, kann Li Kao und Ochse noch auf zwei weitere (jeweils abgeschlossene) Abenteuer namens Der Stein des Himmels und Die Insel der Mandarine begleiten.

Aktuell gibt es keine lieferbare deutsche Übersetzung von Die Brücke der Vögel (Bridge of Birds, 1984, Übersetzung: Hans Sartorius und Manfred Ohl), die alte (1986, ISBN: 3-596-28347-7) und die neue (2003, ISBN: 3-492-26519-7) Ausgabe sind aber problemlos auf dem Gebrauchtmarkt zu finden.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Grahame Wright, der heute 65 Jahre alt geworden wäre. Deutschsprachige Leser und Leserinnen, denen der Name nichts sagt, befinden sich in bester Gesellschaft, denn hierzulande dürfte der am 30. Oktober 1947 in Leicester, Leicestershire, England, geborene Wright gänzlich unbekannt sein – was nicht weiter verwunderlich ist, schließlich hat er nur einen einzigen Roman veröffentlicht, der zudem nie auf Deutsch erschienen ist. Doch auch in seinem Heimatland bzw. im englischen Sprachraum ist Wright mehr oder weniger vergessen, und es sind praktisch keine Informationen über ihn zu finden. Immerhin lässt sich sein 1974 erschienener, 1977 als TB – und danach nie mehr – nachgedruckter Roman Jog Rummage noch problemlos antiquarisch auftreiben.

Und das wiederum ist ein Glücksfall für alle Leser und Leserinnen, die bereit sind, sich auf ein ungewöhnliches – und ziemlich einzigartiges – Leseerlebnis einzulassen, denn Jog Rummage ist ein kleines Juwel des Genres. Rummage, der titelgebende Held der Geschichte und klügste aller Jogs, ein Dichter und Gelehrter, der seine Welt mit neugierigen Augen und hellwachem Geist betrachtet, lebt zusammen mit seinem besten Freund Geovard, dem tapfersten aller Krieger, und den übrigen Jogs am Ufer der “gently lapping sea”, die in einer merkwürdigen, düsteren, vom “Moon” und dem “Great Star” erhellten und immer wieder von “Swoops” bedrohten Welt, die Jogs und ihre traditionellen Feinde, die Rats, voneinander trennt. Als diese Feindschaft zum Krieg eskaliert, ist es an Rummage und Geovard, diesen Krieg zu beenden – nur, um anschließend gemeinsam mit Meltamor, dem “Emperor of Rats”, in die Dunkelheit aufzubrechen und das Rätsel der gefährlichen Swoops und des Monsters Horribilis zu lösen. Parallel dazu erzählt Jog Rummage die Geschichte von Elizabeth, einem in mehrfacher Hinsicht schwer gezeichneten jungen Mädchen mit reger Phantasie, und ihrem Vater, dem das Leben ebenfalls übel mitgespielt hat. Natürlich berühren sich die beiden Geschichten – und das hat Konsequenzen …

Und das wiederum ist ein Glücksfall für alle Leser und Leserinnen, die bereit sind, sich auf ein ungewöhnliches – und ziemlich einzigartiges – Leseerlebnis einzulassen, denn Jog Rummage ist ein kleines Juwel des Genres. Rummage, der titelgebende Held der Geschichte und klügste aller Jogs, ein Dichter und Gelehrter, der seine Welt mit neugierigen Augen und hellwachem Geist betrachtet, lebt zusammen mit seinem besten Freund Geovard, dem tapfersten aller Krieger, und den übrigen Jogs am Ufer der “gently lapping sea”, die in einer merkwürdigen, düsteren, vom “Moon” und dem “Great Star” erhellten und immer wieder von “Swoops” bedrohten Welt, die Jogs und ihre traditionellen Feinde, die Rats, voneinander trennt. Als diese Feindschaft zum Krieg eskaliert, ist es an Rummage und Geovard, diesen Krieg zu beenden – nur, um anschließend gemeinsam mit Meltamor, dem “Emperor of Rats”, in die Dunkelheit aufzubrechen und das Rätsel der gefährlichen Swoops und des Monsters Horribilis zu lösen. Parallel dazu erzählt Jog Rummage die Geschichte von Elizabeth, einem in mehrfacher Hinsicht schwer gezeichneten jungen Mädchen mit reger Phantasie, und ihrem Vater, dem das Leben ebenfalls übel mitgespielt hat. Natürlich berühren sich die beiden Geschichten – und das hat Konsequenzen …

Man hat von Verlagsseite diesem nicht allzu umfangreichen Roman gewiss keinen Gefallen getan, als man ihn auf dem Titelbild der TB-Ausgabe als “The new masterpiece of fantasy that critics have compared to Tolkien” bezeichnet hat, denn mit J.R.R. Tolkien und seiner Art von Fantasy hat Jog Rummage eher wenig gemein. Da wären Namen wie Richard Adams oder Mervyn Peake denn doch etwas passender gewesen. Obwohl man Wright auch damit nicht ganz gerecht werden würde, denn allen echten oder vermeintlichen Parallelen oder Einflüssen zum Trotz ist Jog Rummage ein überaus eigenständiges, in vielerlei Hinsicht einzigartiges Werk, das auch sprachlich überzeugt und Themen anschneidet, die in der Fantasy ansonsten selten behandelt wurden und werden.

Grahame Wright war knapp 27, als Jog Rummage veröffentlicht wurde. Der Roman mag noch kein echtes Meisterwerk sein, aber ein vielversprechender Auftakt zur Karriere eines Autors, dem man nach diesem Erstling allerhand hätte zutrauen können, ist er allemal. Doch Wright hat keinen zweiten Roman geschrieben. Er hat noch nicht einmal mehr das Erscheinen der TB-Ausgabe erlebt, denn am 10. April 1977 ist er – noch keine 30 Jahre alt – verstorben.

“Das beste seit abc!”, “Ein würdiger Nachfolger von xyz.”, “Der neue zyx!”. Wir alle kennen diese Blurbs. Sie erwecken den Eindruck, man bekäme nun Lesestoff, der einem ähnliche Leseerlebnisse beschert wie das Vorbild, mit dem es verglichen wird. Doch wieviel Übereinstimmung findet man in diesen So-genial-wie-Büchern tatsächlich?

Autoren bedienen sich häufig ähnlicher Grundlagen für ihre Buchreihen und die Parallelen sind durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen. Was sie letztlich daraus machen, rechtfertigt den Vergleich mit dem Namen eines erfolgreichen Vorgängers aber häufig nicht. Man frage sich nur, wieviele Erben des Tolkien es bereits gibt und wie selten man selbst zu derselben Meinung gelangte.

Um das Dilemma mal an einem konkreten (spoilerfreien) Beispiel zu veranschaulichen: Harry Potter vs. Percy Jackson.

1. Der Plot

Harry Potter ist ein Zauberer und besucht eine im Verborgenen existierende Schule für Hexen und Zauberer. Er ist ein Waisenjunge, ungeliebt von der Familie, bei der er aufwächst, und hat bis zu seinem zehnten Lebensjahr keine Ahnung, dass er etwas besonderes ist. Mit Eintritt in die magische Welt offenbart sich ihm ein großes Schicksal, er lernt zum ersten Mal Freundschaft kennen und findet eine Art familiäres Zuhause in dem Internat Hogwarts – aber auch Gefahren, die für ihn bisher nur in Märchen existierten. Seine prominente Rolle behagt dem bescheidenen Jungen nicht und macht ihn auch dort zum Außenseiter.

Percy Jackson ist ein Halbgott, kann sich auf keiner Schule länger als ein Jahr halten, leidet an Legasthenie und ADS, bis ihm klar wird, dass er kein normaler Junge ist, sondern der Sohn eines olympischen Gottes. In den Sommerferien besucht er fortan ein geheimes Camp speziell für Halbgötter, wo er lernen soll, sich gegen Monster zu wehren und Heldentaten zu vollbringen; außerdem kann er dort zum ersten Mal echte Freundschaften knüpfen. Er hat eine sehr gute Beziehung zu seiner menschlichen Mutter, seinen olympischen Vater sieht er dagegen nur selten; die beiden hegen keine greifbaren familiären Gefühle füreinander. Auch er fühlt sich unwohl damit, selbst unter den anderen Halbgöttern etwas besonderes zu sein.

Die ersten Parallelen fallen dem geneigten Leser natürlich gleich auf: eine spezielle Bildungseinrichtung mit Internatsqualitäten und zwei herausragende Jungen, die sich mit ähnlichen Ausgangsproblemen herumschlagen.

2. Die Helden

Harry und Percy sind beides Außenseiter innerhalb einer Gesellschaft von Sonderlingen, in der sie nicht weiter auffallen dürften. Sie sind beide besonders, und das wider eigenen Willen. Percy ist deutlich zynischer, offensiver und eigenständiger als der junge Potter und dadurch oft überzeugender als sein vom Schicksal geplagter Gegenpart Harry. Gäbe es hier Punkte für den sympathischeren Charakter, fiele meine Wahl auf Percy, obwohl ich ein bekennender Fan beider Buchreihen bin. Percy ist im Gegensatz zu Harry offensiv, selbstständig und, womit er mich endgültig gewonnen hat, sarkastisch bis zum Abwinken. Während man über Harrys Naivität und Ahnungslosigkeit oft den Kopf schütteln muss, stürzt sich Percy gleich darauf, Erklärungen und Lösungen zu finden, kurzum: er geht einem seltener auf die Nerven. Das macht die gesamte Erzählung der Jackson-Bücher deutlich unterhaltsamer und bietet viele Momente zum laut Loslachen. Harry dagegen ist ein eher ruhiger, in sich gekehrter Junge, der die Dinge mehr erträgt, als dass er sich eigenständig bemühen würde. Nur mit Hilfe seiner Freunde kann er wirklich Taten walten lassen und Erfolge erzielen, manchmal fällt ihm die Antwort auch einfach so vor die Füße. Percy hat eine recht aufgeklärte Lebenseinstellung und arbeitet mit seinen Freunden, Harry wirkt dagegen sehr viel naiver, jünger und hilfloser ohne klügere Begleiter. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden sind also eher oberflächlich.

3. Der böse Mann

Sowohl Harry als auch Percy haben einen durch und durch bösen Gegenpart. Beiden Gestalten ist der Körper schon vor Beginn der Bücher abhanden gekommen, und beide stehen für das ultimative Böse. In beiden Buchreihen erleben wir, wie die Kreatur mächtiger wird, um schließlich ihre alte Macht wiederzuerlangen – und alles könnte so herrlich einfach sein, wenn da nicht zwei impertinente Jungen wären, die alle diabolischen Pläne zunichte machen wollen.

Die vermutlich größte Gemeinsamkeit hierbei zeigt sich darin, dass beide Helden ungeplant in der Lage sind, Gedankenschnipsel oder Momentaufnahmen des Gegners mitzuerleben. Doch auch hier gilt wieder: die Ähnlichkeiten sind eher oberflächlich. Inhaltlich gibt es an der Stelle wirklich nichts zu verleugnen, doch die Umsetzung macht einmal mehr den großen Unterschied und führt zu völlig unvergleichbaren Ergebnissen. Voldemort ist böse, herzlos und allgegenwärtig. Man versteht ihn, hasst ihn, bemitleidet ihn manchmal sogar. Kronos dagegen versucht böse zu sein, wird so genannt, bleibt aber relativ blass und wenig eindrucksvoll. Er hat keine richtige Lebensgeschichte und windet sich auch nicht heimlich durch jede Buchzeile. Im Kampf gegen Voldemort bliebe Kronos vermutlich nur winselnde Kapitulation übrig. Das liegt nicht etwa an den vollbrachten Taten dieser beiden Charaktere, sondern allein daran, wie plastisch der eine und wie eindimensional der andere gezeichnet wurde.

4. Die Zielgruppe wächst mit. Oder nicht?

Bei noch keiner anderen Buchreihe, die ich gelesen hätte, ist ein Protagonist so auffällig mit seinen Lesern gealtert wie Harry Potter. Wir lernen ihn kurz vor seinem elften Geburtstag kennen und trennen uns von ihm nach sieben Bänden, wenn er ca. siebzehn Jahre alt ist. In der Zwischenzeit ist aus den Kinderbüchern der Anfänge ein Jugendbuch und in Teilen später ein Buch für Erwachsene geworden (oder ein All-Age-Roman, wie es heute gerne heißt). Man hat auch erlebt, wie aus dem kleinen Jungen Harry der launisch aggressive und verantwortungslose Teenager wurde, bis hin zum Übergang ins von bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen geprägte Erwachsendasein. Man erlebt Harrys Heranwachsen spürbar mit, und wer bei Erscheinen der ersten Bücher als Kind dabei war, der wird diese Buchreihe sicherlich ganz anders erlebt haben, als ein erwachsener Leser, der von einer wesentlich weiterentwickelten Perspektive aus startet. Letzterem wird die drastische Veränderung, die zwischen Band 1 und Band 7 stattfindet, vermutlich deutlich stärker auffallen.

Bei Percy Jackson ist dagegen alles etwas einfacher und universeller. Auch Percy ist gerade elf Jahre alt, als seine Abenteuer beginnen. Anders als sein Mitstreiter Harry wirkt er aber, wie bereits erwähnt, von Anfang an reifer und älter. Im letzten Band erreicht er ein Alter von sechzehn Jahren, und obwohl dazwischen eine recht einschneidende Entwicklung vom Kind zum jungen Mann stattfinden sollte (und sicher noch weitergehen müsste), verändert sich Percy nicht wesentlich und wirkt konstant wie ein Erwachsener. Vielleicht liegt es an der Art, wie er aufgewachsen ist, vielleicht hat ihn der Autor auch bewusst so abgeklärt und resolut geschrieben, dass er sowohl für junge Leser als auch für Erwachsene in jedem Lebensjahr eine Person darstellt, mit der man sich als Leser identifizieren kann. Percy wirkt also etwas zeitlos. Es ist egal ob er elf oder sechzehn ist, er ist einfach Percy von Anfang bis Ende.

5. Das World-Building

Da wären das Camp Half-Blood & Hogwarts, die Konstellation dreier ungleicher Kinder, die Freunde werden und ein aussichtsloses Abenteuer bestehen müssen, und etliches mehr. Sowohl Percy als auch Harry fallen durch ihren besonderen Status aus der Reihe. Auch ihre Mitstreiter sind sich ähnlich. Grover zeigt sich ebenso tollpatschig und treu wie Ron, und Anabeth nimmt wie Hermine die Rolle der intelligenten und schlagfertigen weiblichen Heldin ein. Auch die Verschmelzung von realer und magischer Welt zeigt Ähnlichkeiten. So gelangt man jeweils über scheinbar gewöhnliche Orte in verborgen existierende, magische Gefilde. Die Atmosphäre beider könnte dabei nicht unterschiedlicher sein. Hier trifft eine zeitlose, nostalgische Kerzenlichtatmosphäre Großbritanniens auf die vor Elektrizität und Modernität summende Großstadt Manhattan in den USA.

Während bei Harry Potter viel Wert auf kleine Details gelegt wurde (man denke nur an die Namen und Gadgets) und man in eine beinahe vorindustrielle Welt versetzt wird, kommt Percys Welt viel moderner, härter und gegenwärtiger daher. Die Nostalgie der Potter-Bücher wird man bei Percy Jackson vergeblich suchen, denn hier ist die Welt eher funktional notwendiger Schauplatz als ein stimmungsvolles, atmendes Setting mit einem eigenen Leben.

Für Leser dürfte hierin daher der größte, aufdringlichste Unterschied und das deutlichste Potential für enttäuschte Leseeindrücke zu finden sein. Gerade wenn man als Fan der Potter-Bücher zu Percy Jackson kommt, werden hier etliche Erwartungen nicht erfüllt. Percy Jackson birgt seine eigene Faszination, wenn man ihn für sich betrachtet, aber eben doch auf völlig andere, sterile Art und Weise als bei dem sehr bildstarken Harry Potter. Potter überzeugt durch einen einmalig homogenen und lebendigen Weltenbau, Jackson durch seinen charmanten Charakter.

1 Rezept, 2 Köche = 2 ganz verschiedene Gerichte auf dem Teller: Blurbs entpuppen sich oft als Lesefalle, wenn sie nicht wirklich mit Bedacht geschrieben wurden, sich nur an Oberflächlichkeiten bedienen und nur dem Marketing zu verdanken sind. Beide Buchreihen, um beim Beispiel zu bleiben, wirken meinem Leseeindruck nach völlig unterschiedlich, und die wenigen Gemeinsamkeiten sind zunächst sogar sowohl leicht zu übersehen, als auch erst einmal zum Nachteil des Jacksons (weil ich tatsächlich etwas wie Harry Potter erwartet habe). Wäre ich ohne diesen vorherigen Vergleich an das Buch herangegangen, es hätte mich wesentlich schneller in den Bann gezogen und ich wäre nie auf die Idee gekommen, es mit Harry Potter zu vergleichen oder es im Hinterkopf immerzu an Harry zu messen. So hat der eher schlechte Blurb in diesem Fall zwar mein Interesse auf die Buchreihe gelenkt, aber auch zu einem Lesekonflikt geführt, der sich nicht so einfach wieder abschalten oder ausblenden ließ. War das nun ein Erfolg oder nicht? Gekauft habe ich die Bücher schließlich, und somit war das Marketing erfolgreich. Auf der anderen Seite wurde ich auch erfolgreich abgeschreckt. Der Blurb hat seine eigentliche Wirkung verloren und eignet sich höchstens noch für Wetteinsätze, wenn es in humorvoller Runde darum geht, die kurioseste Version zu finden.

Wie seht ihr das? Traut ihr Blurbs noch über den Weg?