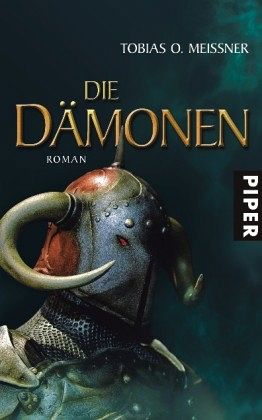

Der Barbar zieht durch ein nicht näher bestimmtes Land, das sich an seinen Rändern im Krieg mit den sogenannten Waldmenschen befindet. Auf seiner ziellosen Reise sieht sich der Barbar immer wieder mit der Dekadenz der Städte, ihren Regel- und Ordnungssystemen – die er weder teilt, noch nachvollziehen kann -, aber auch mit gefährlichen Monstern und sogar Heiligen und Göttern konfrontiert. Dabei wird er seiner Bezeichnung gerecht und zieht eine Spur der Verwüstung durch das Land.

Der Barbar zieht durch ein nicht näher bestimmtes Land, das sich an seinen Rändern im Krieg mit den sogenannten Waldmenschen befindet. Auf seiner ziellosen Reise sieht sich der Barbar immer wieder mit der Dekadenz der Städte, ihren Regel- und Ordnungssystemen – die er weder teilt, noch nachvollziehen kann -, aber auch mit gefährlichen Monstern und sogar Heiligen und Göttern konfrontiert. Dabei wird er seiner Bezeichnung gerecht und zieht eine Spur der Verwüstung durch das Land.

-Menschen gaben sich diese Gesetze. Sie gaben sie sich selbst. Aber sie brachen sie auch. Nach eigenem Gutdünken.-

S. 258

Im Zentrum des Klappentextes zu Tobias O. Meißners Barbarendämmerung stehen vor allem die Rücksichtslosigkeit und Brutalität des titelgebenden Protagonisten, und tatsächlich nimmt die bildhafte Beschreibung von Gewalt und Grausamkeit recht viel Raum ein, die Stärken des Romans liegen aber vielmehr dort, wo den Abenteuern des Barbaren mehr abgewonnen wird als brutale Action.

Bis ungefähr zur Hälfte oder zwei Dritteln des Buches folgt auf ein in sich geschlossenes Abenteuer das nächste, sodass sich eher der Eindruck einer Sammlung von Erzählungen ergibt, auch wenn die Geschichten chronologisch aufeinander aufbauen und manchen kleinen Querverweis enthalten. Erst gegen Ende des Buches gehen die Episoden flüssiger ineinander über und sind nicht mehr für sich lesbar. Nachdem man sich aber über den Großteil des Romans auf Kapitel mit starker innerer Dramaturgie eingestellt hat, wirkt manches der abschließenden Kapitel mit überleitendem Charakter etwas belanglos, obwohl (oder vielleicht gerade weil) darin weiterhin die Regel von mindestens einem (mal mehr, mal weniger) ausführlichen Kampf pro Kapitel beibehalten wird.

Zwar lassen sich sämtliche Abenteuer flott lesen, vielleicht sollte man aber auch hier – wie bei Anthologien – immer mal wieder Pausen einlegen, um dem Repititionseffekt zu entgehen. Allerdings gibt es auch immer wieder besonders dichte Kapitel, die entweder mit ihrer Atmosphäre, der darin enthaltenen Figurenzeichnung und/oder über das Abenteuer hinausgehenden thematischen Gehalt punkten können. So fesselt etwa das Kapitel „ausSLöSCHeN“ den Leser/die Leserin mit der Verknüpfung vom Marsch durch einen Untoten-Sumpf mit retrospektiven Episoden. Grausiger Höhepunkt ist wohl die Kombination aus den Kapiteln „FReSSeN“ und „SauFeN“, die zeigt, dass nicht nur der Barbar in den Städten Chaos stiften kann, sondern auch die Städte im Barbaren.

Überhaupt gewinnt das Buch dort, wo es seinem Protagonisten etwas mehr Tiefe zugesteht, abseits des hypermaskulinen, naturverbundenen und non-konformen Barbarenklischees, dessen es sich bedient, und dem Verhältnis zwischen Barbar und StädterInnen mehr Ambivalenz verleiht. Denn das Barbarenklischee wird stellenweise ebenso dezent unterlaufen wie der damit verbundene Kulturpessimismus, der einem regellosen, „natürlichen“ Subjekt (dem Barbaren), die dekadenten und verweichlichten Städte gegenüberstellt. So etwa, wenn das Maß an Selbstdisziplinierung und -inszenierung erahnbar wird, das notwendig ist, damit der Barbar seine Wirkung erzielt, oder wenn klassisch kulturpessimistische Tiraden von einem egozentrischen und mehr auf Showeffekt, denn auf Wissenschaft schielenden Akademiker vorgetragen werden. Diesen Aspekten hätten gerne mehr Seiten gewidmet sein können, um den Abenteuern des Barbaren mehr Tiefe zu verleihen, denn das Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Wertesystemen und die Geringschätzung der Städter für alles, was sie als unzivilisiert betrachten, wie die gleichzeitige seltsame Faszination, die dieses auf sie ausübt, wäre ein durchaus spannendes Thema, das hier allerdings zwischen allerhand Blutbädern eher untergeht als ausgearbeitet wird. Wie die Kapitelüberschriften zeigen, hat Tobias O. Meißner seine Freude an Experimenten nicht verloren, und in einem Kapitel kehrt er sogar der Prosa den Rücken.