Die Bibliotheka Phantastika gratuliert Elizabeth Ann Scarborough, die heute 65 Jahre alt wird. Die am 23. März 1947 in Kansas City geborene Autorin studierte bis 1968 Geschichte. Um ihr Studium zu finanzieren, trat sie dem Army Nurse Corps bei. Ihre dafür geschuldete 3-jährige aktive Dienstzeit leistete sie als Krankenschwester bzw. Sanitätsoffizier in Danang in Vietnam ab.

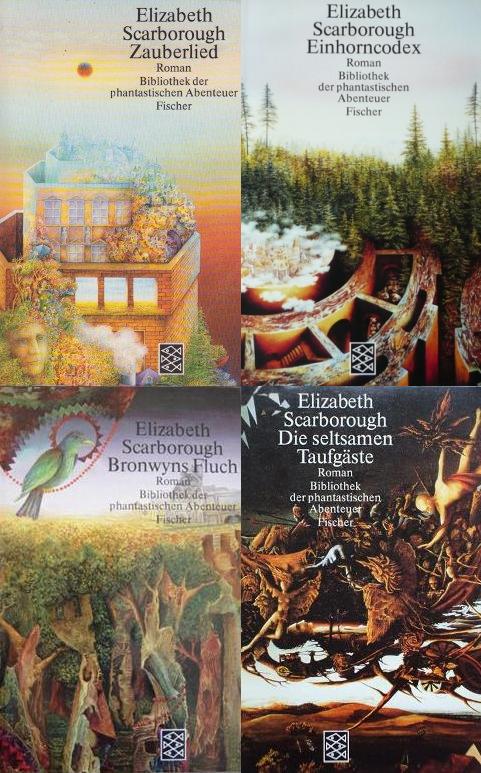

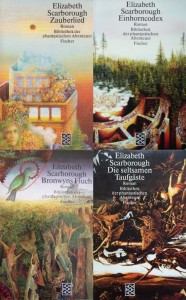

Ihr Debüt-Roman Song of Sorcery (1982; dt. Zauberlied (1987)) ist der erste Band der Agonia-Reihe (dt. Gretchen-Grau-Romane). Ihm folgen The Unicorn Creed (1983; dt. Einhorn-Codex (1987)), Bronwyn’s Bane (1983; dt. Bronwyns Fluch (1987)) und The Christening Quest (1985; dt. Die seltsamen Taufgäste (1988)). Die Reihe erzählt die Abenteuer von Gretchen Grau, einer jungen Hexe, die auf Haus- und Herdzauber spezialisiert ist. Gretchen stammt aus einer alten Zaubererfamilie, zu der u.a. auch Elspat, eine Hexe mit Pfefferkuchenhaus und einer merkwürdigen Vorliebe für kleine Kinder gehört.

Ihr Debüt-Roman Song of Sorcery (1982; dt. Zauberlied (1987)) ist der erste Band der Agonia-Reihe (dt. Gretchen-Grau-Romane). Ihm folgen The Unicorn Creed (1983; dt. Einhorn-Codex (1987)), Bronwyn’s Bane (1983; dt. Bronwyns Fluch (1987)) und The Christening Quest (1985; dt. Die seltsamen Taufgäste (1988)). Die Reihe erzählt die Abenteuer von Gretchen Grau, einer jungen Hexe, die auf Haus- und Herdzauber spezialisiert ist. Gretchen stammt aus einer alten Zaubererfamilie, zu der u.a. auch Elspat, eine Hexe mit Pfefferkuchenhaus und einer merkwürdigen Vorliebe für kleine Kinder gehört.

Wie in diesem Beispiel schon anklingt, greift Scarborough in ihren Erzählungen gern bekannte Motive auf und verarbeitet diese mit leisem Humor und einer Prise Ironie, so dass ganz neue eigenständige Geschichten entstehen. Diese Art zu erzählen durchzieht den größten Teil ihres schriftstellerischen Werkes. Aus den Märchen aus 1001 Nacht schöpft sie z.B. für The Harem of Aman Akbar (1984; dt. Aman Akbars Harem (1986)) und verarbeitet diese in liebevoll-spöttischem Ton.

Ein Western der ganz anderen Art, gespickt mit Fantasy-Elementen und voller Charaktere, die einmal mehr nicht das tun, was man von ihnen erwartet, ist The Drastic Dragon of Draco, Texas (1986). Im zweiten Teil, The Goldcamp Vampire, or Sanguinary Sourdough (1987), fügt Scarborough dem Goldgräber-Milieu auch noch eine Vampir-Geschichte hinzu.

Für ihren 1988 erschienenen Roman The Healer’s War greift sie auf Erfahrungen aus ihrem Vietnam-Einsatz zurück und erhält dafür 1989 den Nebula Award.

Ähnlich ernste Pfade verfolgt sie auch in den folgenden beiden Büchern: Nothing Sacred (1991) ist eine Dystopie, in der alle Arbeitslosen automatisch zum Militär geschickt werden, um genug Soldaten für den Endlosen Krieg zu haben. Warrant Officer Viveka Vanachek wird gefangen genommen kämpft in einem Kriegsgefangenenlager ums Überleben. Der Folgeband Last Refuge (1992) spielt Jahre später im Himalaya, wo das friedliche Leben der letzten Überlebenden einer nuklearen Katastrophe empfindlich gestört wird, als plötzlich Kinder ohne Seele geboren werden.

Zu ihrer Vorliebe für bekannte Motive, dieses Mal aus Volksliedern und Balladen aus dem irisch-schottisch-englischen Sprachgebiet, kehrt Scarborough in The Songkiller-Saga (Phantom Banjo (1991), Picking the Ballad’s Bones (1991) und Strum Again? (1992)) zurück. In dieser Geschichte versucht eine Gruppe von Musikern die Welt vor den bösen Mächten (hier u.a. in Gestalt der Dämonen Dummheit, Ignoranz und Zweckmäßigkeit) zu retten, die der Menschheit nicht nur die Musik, sondern damit auch ihre Menschlichkeit nehmen wollen.

Zu ihrer Vorliebe für bekannte Motive, dieses Mal aus Volksliedern und Balladen aus dem irisch-schottisch-englischen Sprachgebiet, kehrt Scarborough in The Songkiller-Saga (Phantom Banjo (1991), Picking the Ballad’s Bones (1991) und Strum Again? (1992)) zurück. In dieser Geschichte versucht eine Gruppe von Musikern die Welt vor den bösen Mächten (hier u.a. in Gestalt der Dämonen Dummheit, Ignoranz und Zweckmäßigkeit) zu retten, die der Menschheit nicht nur die Musik, sondern damit auch ihre Menschlichkeit nehmen wollen.

Märchen aus dem mitteleuropäischen Raum lässt Scarborough dann wieder in die Godmother Series (The Godmother (1994), The Godmother’s Apprentice (1995) und The Godmother’s Web (1998)) fließen, versetzt diese u.a. in das Seattle der 1990er Jahre und erschafft so eine lebendige Urban-Fantasy-Reihe.

Ebenfalls bekannt vorkommen dürfte dem Leser eine der Hauptfiguren aus Carol for Another Cristmas (1996) – Ebeneezer Scrooge besucht hier eine einsame Frau, um sie den Geist der Weihnacht zu lehren. In The Lady in the Loch (1998; dt. Die Frau im Nebel (2003)) erzählt Scarborough eine Gothic Novel ganz in der Tradition eines Frankenstein-Romans.

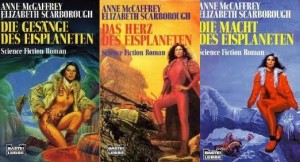

Anfang der 1990er Jahre wendet sich Elizabeth Ann Scarborough auch der Science Fiction zu. Gemeinsam mit Anne McCaffrey schreibt sie die Petaybee Series (1993-1995; dt. Die Eisplanet-Trilogie (1994-1996)). Später kommt noch die Trilogie The Twins of Petaybee (2005-2008) hinzu. Ab 1999 bzw. dem dritten Band arbeitet Scarborough auch an McCaffreys Acorna Universe (1997-2004) mit und schreibt mit ihr zusammen nicht nur die folgenden Bücher der Hauptreihe sondern auch die im selben Universum spielende Fortsetzung Acorna’s Children (2005-2007).

Mit den zweibändigen Tales of the Barque Cats (2010) erschaffen die beiden Autorinnen in einem weiteren Gemeinschaftswerk ein waschechtes Animal-Science-Fiction-Werk, in welchem Katzen wichtige Crew-Mitglieder auf Raumschiffen sind und einige von ihnen sogar danach trachten, die Herrschaft über das gesamte Weltall zu übernehmen.

Aber auch ohne Co-Autorin schreibt Scarborough SF-Romane, so z.B. die wiederum zweibändige Cleopatra-Serie (Channeling Cleopatra (2002) und Cleopatra 7.2 (2004)), in welcher durch DNA-Übertragung die Seelen von Verstorbenen auf lebende Menschen transferiert werden können – wobei sich Wirt- und “Gast”-Seele in Zukunft einen Körper teilen – Cleopatra meets Dolly, gemixt mit einer Prise Humor und einem Hauch Romantik.

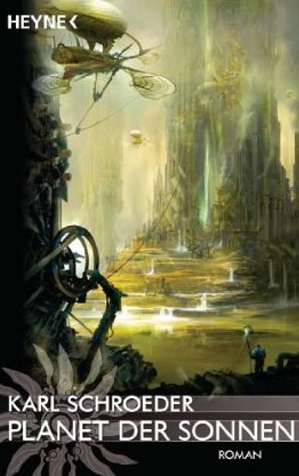

Nachdem Haydens Eltern bei dem gescheiterten Versuch umgebracht werden, ihrem Clan, den Aerie, mit einer Eigenbau-Sonne die Unabhängigkeit von der mächtigen Slipstream-Nation zu verschaffen, wächst der Junge zu einem rachsüchtigen Erwachsenen heran. Angetrieben von dem Wunsch Admiral Chaison Fanning umzubringen, den er für den Tod seiner Eltern verantwortlich macht, lässt er sich für dessen waghalsige Schifffahrtsmission anheuern. An Bord des Flaggschiffs befindet sich jedoch nicht nur Fanning selbst, sondern auch dessen Frau, die ebenfalls auf Rache sinnt, sowie die geheimnisvolle Waffenmeisterin Aubri Mahallan.

Nachdem Haydens Eltern bei dem gescheiterten Versuch umgebracht werden, ihrem Clan, den Aerie, mit einer Eigenbau-Sonne die Unabhängigkeit von der mächtigen Slipstream-Nation zu verschaffen, wächst der Junge zu einem rachsüchtigen Erwachsenen heran. Angetrieben von dem Wunsch Admiral Chaison Fanning umzubringen, den er für den Tod seiner Eltern verantwortlich macht, lässt er sich für dessen waghalsige Schifffahrtsmission anheuern. An Bord des Flaggschiffs befindet sich jedoch nicht nur Fanning selbst, sondern auch dessen Frau, die ebenfalls auf Rache sinnt, sowie die geheimnisvolle Waffenmeisterin Aubri Mahallan.