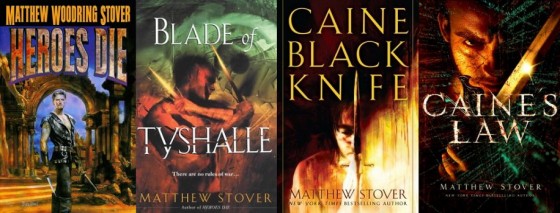

Matthew Woodring Stover schreibt nicht nur famose Star-Wars-Romane, sondern entfaltet seine genre-sprengenden und wegweisenden Ideen in den Acts of Caine, die die Geschichte Hari Michaelsons erzählen, der sich als Caine zur Unterhaltung des irdischen Publikums durch die Parallelwelt Overworld metzelt, auf dem Höhepunkt seiner Karriere aber andere Prioritäten setzt.

Die Acts of Caine sind in diesem Jahr als Ebooks neu erschienen, allerdings sind sie bisher nicht in deutscher Übersetzung erhältlich. Matthew Stover hat uns ein paar Fragen beantwortet und zum Einstieg seine Fans für uns gefragt, weshalb die deutschen Verlage den Arsch hochkriegen und sich Caine holen sollten. Folgende Ideen kamen dabei heraus:

1. Aus dem gleichen Grund, weshalb es auch alle anderen machen sollten: Wer sich Caine nicht holt, den holt sich Caine.

2. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass Nietzsche dabei eine Rolle spielen sollte – und hat nicht Caine in der Handlung von „Retreat“ ein Monokel von Zeiss benutzt? Beides deutsche Produkte. Damit packt man sie bei ihrer Eitelkeit.

3. Außerdem, weil Caines Spitzname auf Deutsch „Blutworst“ lauten würde.

Noch mehr Gründe findet ihr auf Facebook …

Bibliotheka Phantastika: Du hast eine schauspielerische Ausbildung; Hari Michaelson, der Protagonist der Acts of Caine ist Schauspieler; und in deinen Romanen, vor allem in Heroes Die, geht es um das Verhältnis zwischen Schauspieler und Publikum, oder im weitesten Sinn zwischen der Geschichte und ihrer Wahrnehmung. Hast du für deine Romane Techniken des filmischen Erzählens übernommen? Was verdankst du Film und Theater?

Matthew Woodring Stover: Bei der Ausbildung von Schauspielern kommen eine Reihe von verschiedenen Techniken zum Einsatz; die brauchbarste für mich stammt aus dem Filmschauspiel, auch wenn ich fürs Theater ausgebildet wurde. Anstatt eine Figur als Konstrukt zu sehen, in das ich meine Darstellung einpasse, prüfe ich als erstes jeden Berührungspunkt, den es zwischen dem Leben der Figur und meinem gibt. Die Figur und ich sind nie voneinander getrennt, ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich immer die Person gespielt, die ich gewesen wäre, hätte ich über den Hintergrund, die Ziele, Fähigkeiten und Beschränkungen der Figur verfügt. Sobald man die Welt so sieht wie die Figur, ist man in der Rolle; dann kann man sich auf Stil und Timing konzentrieren.

Ein Schlüsselerlebnis während meiner Ausbildung war die Darstellung von John Tarleton in Shaws Falsch verbunden. Es ist vermutlich das Stück von Shaw, das einer frivolen Farce am nächsten kommt – im Prinzip ist es eine lange Abfolge von (sehr lustigen) Debatten, die ausgesprochen kluge und sprachgewandte Leute über Geschlechterrollen, Klasse und den potentiellen Nutzen von Scheinheiligkeit und moralischer Verblendung für den Erhalt glücklicher Familienbande führen. Der Regisseur dieser Produktion, der großartige William S. E. Coleman, gab dem ganzen Ensemble ein Geheimnis mit auf den Weg, das seiner Ansicht nach ausschlaggebend für eine erfolgreiche Shaw-Aufführung war: “Jeder von euch muss im Kopf behalten, dass er der einzige ist, der recht hat. Alle anderen liegen falsch. Du bist der Star dieser Aufführung. Du bist der moralische Mittelpunkt des Stückes, und sein intellektueller Held. Und du hast nur Erfolg, wenn du alle anderen dazu bringst, zuzugeben, dass du die ganze Zeit recht hattest.”

Damit hat er eine grundlegende Wahrheit des guten Erzählens deutlich gemacht: Jede Figur ist der Held/die Heldin seiner oder ihrer Geschichte – das müssen sie sogar. Jede Figur, die ich schreibe (auch die Nebenfiguren), sind die Personen, die ich sein könnte, wenn ich über ihre Hintergründe, Ziele, Fähigkeiten und Beschränkungen verfügen würde – und ich schreibe diese Figur, als wäre er oder sie der Held.

Dadurch wird es allerdings etwas beunruhigend, Leute wie Berne oder Kollberg zu schreiben.

Am meisten habe ich der Erzählweise des Schauspiels wohl eine starke Präferenz dafür zu verdanken, meine Geschichten als Abfolge scharf umrissener Szenen zu erzählen anstatt in einem kontinuierlichen Fluss. Mir fällt es beim Schreiben am schwersten, Veränderung über Zeit aufzubauen; ich springe lieber zur nächsten guten Szene weiter und überlasse die Entwicklungen dazwischen den Vorstellungen der Leser und Leserinnen. Und ich finde durchaus, dass ich filmisch erzähle. Ein befreundeter Drehbuchautor hat mir einmal gesagt, dass er im Handumdrehen ein Drehbuch aus Heroes Die machen könnte, gleich aus dem Text des Romans; er meinte, dass sogar die Kamerawinkel schon in jeder Szene aufgeführt wären. Ich habe das als Kompliment genommen. Meine Bücher sind im Grunde eine Niederschrift der Filme, die sich in meinem Kopf abspielen.

BP: Der Monolog, eine Art Voice-over, das wir zu lesen bekommen, wenn Caine auf Sendung geht, ist nicht dasselbe, als wären wir in seinem Kopf und würden jeden seiner Gedanken mitbekommen. Ist das von Vorteil? Ist die Auslassung ein Werkzeug, das man einbüßt, wenn man zur Charakterisierung vollkommen in die Figuren eintaucht?

MWS: Mein Interesse an den erzählerischen Einsatzmöglichkeiten der ästhetischen Distanz wurde geweckt, als ich zum ersten Mal Fitzgeralds Der große Gatsby las (in einem für einen Amerikaner sehr fortgeschrittenen Alter, weil ich es irgendwie geschafft habe, die Lektüre in der Schule zu überspringen). Die Faszination, die Gatsby auf Nick ausübt – und damit indirekt auch auf den Leser – schien mir unmittelbar aus Gatsbys Undurchsichtigkeit zu erwachsen. Gatsby ist eine Performance – eine von Jay Gatz geschaffene Figur, der damit nicht nur den Menschen darstellt, als der er von allen gesehen werden will, sondern den Menschen, der er sich wahrhaft zu sein wünscht. Aus diesem Grund ist Gatsby hypnotisierend: er wurde bewusst als wunderschöne Maske entworfen. Ein Kunstwerk im Kunstwerk.

Ich wollte, dass den Lesern klar wird, dass auch Caine eine Performance ist. Dass er eine Figur ist, die Hari Michaelson geschaffen hat, um derjenige sein zu können, der er sein muss: mächtig, gefürchtet und frei. Ich hatte gehofft – und ich hoffe nach wie vor – dass die Leser dadurch angeregt werden, sich zu überlegen, was er jenseits der Vorstellung, die er vor dem Publikum des Studios gibt, wirklich denkt. Und dass sie ein Auge darauf haben, wie genau und weshalb er diese Performance einsetzt, um sein Publikum (und meins) zu beeinflussen. Sprich, dass sie sich ganz kreativ ihr eigenes Bild von dem Mann hinter der Maske erschaffen. Und ich habe gehofft, dass nach und nach klar werden könnte, dass auch Hari Michaelson eine Perfomance ist – mit dem Unterschied, dass das Publikum, vor dem Hari spielt, er selbst ist.

Wenn ich richtig verstehe, was ihr mit “vollkommenem Eintauchen in die Figur” meint – also, dass man dem Leser ungefilterten Zugang zum wahren Charakter gewährt – dann glaube ich, dass es eine Mogelpackung ist. Man kann niemals ganz in eine Figur eintauchen, außer an ihr ist schon von vornherein nicht viel dran. Ich denke, auch unser Charakter ist zum Großteil ein Konstrukt der Vorstellungskraft – dass vieles von dem, was wir zu sein glauben, eigentlich eine Performance ist, die wir für uns selbst vorführen. Rezensenten merken hin und wieder an, dass ich meine Figuren immensem psychologischen Druck aussetze; ich sehe das eigentlich gar nicht so. Ich versuche nur, ihre Masken aufzubrechen.

BP: In deinen Romanen geht es oft um die Erkenntnis der Wahrheit, und der Wahrheit näherst du dich häufig in Metaphern (oder auch andersherum, wie es Duncan Michaelson, Haris Vater, ausdrücken würde: “Ist eine Metapher stark genug, schafft sie ihre eigene Wahrheit.”) Hast Du das Gefühl, dass Sprache bzw. Erzählen stark genug ist, um die Wahrheit in einer Zeit zu zeigen, in der vielleicht Bilder und Film die dominierende Kunstform sind? Gibt es etwas, das man erzählen, aber nicht zeigen kann?

MWS: Um es frei nach Nietzsche zu sagen – der im Rahmen seiner bekannteren Beobachtungen zum Wesen des Menschen etliche interessante Dinge über die Kunst des Erzählens zum Besten gegeben hat –, wird die Wahrheit durch die Masken enthüllt, die sie trägt. Dafür ist Kunst da. Es ist eines, jemandem zu sagen, dass es zerstörerisch ist, gegen das Schicksal anzukämpfen, und etwas anderes, wenn man ihm König Ödipus vorführt.

Um nicht zu tief in die Erkenntnistheorie einzutauchen, will ich es einfach dabei belassen, dass die Wahrheit, die mich interessiert, nicht aus Fakten entsteht. Sie ist nicht verifizierbar, messbar oder (genau genommen) auch nur berechenbar. Die Wahrheit, nach der meine Figuren streben, ist Sinnhaftigkeit, und daher ist sie dem Wesen nach subjektiv – man könnte sogar sagen, ein Fantasiegebilde. Es sollte aber klar sein, dass ich mit Fantasiegebilde nicht meine, dass sie nicht vorhanden ist, oder auf irgendeine Weise unwirklich. Fantasie ist nicht nur wirklich, sie ist die Wurzel aller menschlichen Errungenschaften. Sie ist die einzige Superkraft der Menschheit.

Um also auf die Frage zu antworten, ob man mit Worten Wahrheiten ausdrücken kann, die nicht zu zeigen sind, dann würde ich nein sagen. Natürlich nicht. Worte sind nur Zeichen auf Papier. Vibrationen in der Luft. Allerdings haben Worte eine einzigartige Fähigkeit, die Fantasie derjenigen anzuregen, die sie lesen oder hören … und an dieser Stelle spielt sich dann die ganze Magie ab.

BP: Alle, die von stereotypen Frauenfiguren in der Genreliteratur die Nase voll haben, werden positiv überrascht sein, wenn sie einen deiner Romane zur Hand nehmen: Ob man sich nun Barra ansieht, die piktische Söldnerin und ehemalige Prinzessin aus Eiserne Dämmerung und Mond über Jericho, oder die schonungslos effektive Avery Shanks, kämpferisch als Großmutter und Unternehmer, und natürlich die Pferdehexe, die schlicht und ergreifend die coolste Heldin ist, der ich bisher in einem Buch begegnen durfte – sie alle scheinen sich Klischees zu entziehen, und sogar deine Prinzessin Leia ist dafür bekannt, ordentlich auf den Putz zu hauen. Was hat dich dazu bewogen, einen anderen Pfad als deine Kollegen einzuschlagen?

MWS: Irgendwie habe ich es geschafft, einen Bogen um die männliche “Mädchen sind eklig”-Entwicklungsstufe zu machen. Was mich im Lauf der Jahre zu dem unausweichlichen Schluss geführt hat, dass Frauen Menschen sind. Und dass Menschen zuallererst Menschen sind, und Männer, Frauen, jedwede Zusammenstellung aus beidem (oder sonst etwas; ich bin da offen) erst an zweiter Stelle. Vielleicht auch an fünfter Stelle. Ich weiß, das klingt radikal, aber da habt ihr es. Es ist mir jedoch ganz klar, dass es nicht zweckmäßig ist, eine Frau als Mann mit Titten zu schreiben, genauso wenig wie ein Mann lediglich eine Frau mit einem Schwanz ist.

Schaut mal: Es gibt etliches, was Frauen freiwillig machen und ich als Mann gar nicht. Zum Beispiel Make-up tragen. (Und das liegt nicht daran, dass ich nicht weiß, wie das geht; ich war Schauspieler. Ich weiß ziemlich genau, wie ich mich hübsch machen kann.) Es ist nur so, dass ich nach und nach erkannt habe – auch wenn mir dabei von Natur aus im Wege steht, dass ich als männlicher, heterosexueller Amerikaner geboren wurde -, dass eine Frau, die sich schminkt, das nicht macht, weil sie eine Frau ist. Sie schminkt sich vielleicht, weil sie sich einer gesellschaftliche Norm anpasst. Um ihre Attraktivität zu erhöhen, oder um anzudeuten, für welche Arten zwischenmenschlicher Interaktion sie offen ist und von welchen sie lieber verschont bleiben möchte. Um jünger auszusehen, oder älter, oder einfach anders. Um persönliche Macht auszudrücken, oder um ihre Bereitschaft zur Unterwerfung anzuzeigen, oder beides. Um aufzufallen oder sich einzufügen. Vielleicht ist es aber auch nur eine Gewohnheit, über die sie gar nicht richtig nachdenkt. Oder ein anderer aus einer Vielzahl von Gründen, oder überhaupt kein Grund.

Etliche Männer schminken sich übrigens aus einem oder allen der oben genannten Gründe – das Problem, das einige (meist männliche) Autoren offenbar haben, ist jedoch, dass sich der Autor für den Grund interessiert, wenn eine seiner männlichen Figuren Make-up auflegt, aber wenn eine weibliche Figur das tut, interessiert sich der Autor eigentlich gar nicht dafür, denn Mädchen schminken sich nun mal. Jedes Mädchen will doch hübsch aussehen, stimmt’s? Stimmt’s?

Nun ist es eigentlich so, dass sich viele der Frauen in meinen Büchern nicht groß schminken (auch wenn eine gewisse alderaanische Prinzessin eine ziemlich raffinierte  Frisur hat). Es ist auch so, dass sie, wie sich einige Leute beschwert haben, keine sonderlich typischen Frauen sind. Die Frauen in meinen Büchern neigen dazu, klug, wagemutig, findig, mitunter grausam und von Verletzungen gezeichnet zu sein, die sie außerordentlich gefährlich machen. Was diejenigen, die sich beschweren, häufig nicht sehen, ist die Tatsache, dass die Männer in meinen Büchern auch dazu neigen, klug, wagemutig, findig, mitunter grausam und von Verletzungen gezeichnet zu sein, die sie außerordentlich gefährlich machen. Das liegt daran, dass normale Leute meistens ein bisschen dumm sind, vorsichtig, wenn nicht gar ängstlich, wenig einfallsreich, nett und so unversehrt, dass sie im Allgemeinen ungefährlich sind, und daher ist es nicht sonderlich interessant, über sie zu schreiben.

Frisur hat). Es ist auch so, dass sie, wie sich einige Leute beschwert haben, keine sonderlich typischen Frauen sind. Die Frauen in meinen Büchern neigen dazu, klug, wagemutig, findig, mitunter grausam und von Verletzungen gezeichnet zu sein, die sie außerordentlich gefährlich machen. Was diejenigen, die sich beschweren, häufig nicht sehen, ist die Tatsache, dass die Männer in meinen Büchern auch dazu neigen, klug, wagemutig, findig, mitunter grausam und von Verletzungen gezeichnet zu sein, die sie außerordentlich gefährlich machen. Das liegt daran, dass normale Leute meistens ein bisschen dumm sind, vorsichtig, wenn nicht gar ängstlich, wenig einfallsreich, nett und so unversehrt, dass sie im Allgemeinen ungefährlich sind, und daher ist es nicht sonderlich interessant, über sie zu schreiben.

Zum Teil mag es auch daran liegen, dass sich Barra ursprünglich meine Ex-Frau (und sehr gute Freundin) Robyn Drake ausgedacht hat, und einige andere Frauen in meinen Büchern wurden von ihr inspiriert, und Robyn ist selbst klug, wagemutig, findig, mitunter grausam und von Verletzungen gezeichnet, die sie außerordentlich gefährlich machen.

Vielleicht schreibe ich nur über das, was ich kenne.

BP: Hari/Caine ist selbst zu dem Zeitpunkt, als man ihm in Heroes Die zum ersten Mal begegnet, kein junger Mann, der sich seinen Platz in der Welt erst schaffen muss. Wir treffen sein jüngeres Selbst in Caine Black Knife, aber du hast einmal gesagt, der jüngere Caine, den man im Rückblick sieht, würde dich nur im Unterschied zu seiner älteren Version interessieren. Welche Möglichkeiten siehst du, wenn du die Geschichte eines gereifteren Helden erzählst? Können solche Geschichten auch Leser und Leserinnen ansprechen, die eher typische Coming-of-Age-Geschichten gewohnt sind?

MWS: Unschuld interessiert mich nicht. Wenn ihr mir die unanständige Metapher nachseht: So etwas wie tollen Sex mit einer Jungfrau gibt es nicht.

Mir gefallen Profis. Mir gefallen Experten. Mir gefallen intelligente, kreative Leute. Ich sehe gerne intelligenten Profis dabei zu, wie sie ihre Expertise auf kreative Art und Weise ausüben. Stümperei in allen Formen langweilt mich schnell – um nicht zu sagen sofort.

Schaut, es gibt jede Menge tolle (habe ich zumindest gehört) Coming-of-Age-Fantasy-Abenteuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zu diesem Thema etwas Brauchbares beizutragen hätte. Ob nun meine Bücher Fans der Tapferen Prinzessen, die das Königreich rettet, ansprechen können – nun, alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das nicht der Fall ist.

BP: Fantasy und SF Marke grim&gritty und zynische Helden sind groß in Mode gekommen, seit du vor fünfzehn Jahren Heroes Die veröffentlicht hast. Aber in deinen Romanen geht es auch um das Erhabene und Trost. Wo hat für dich der Zynismus seine Grenzen oder gar ein Ende?

MWS: Zynismus? Caine ist ein Idealist (wenn auch mit einer nicht gerade sentimentalen Vorstellung vom Wesen des Menschen). Er weiß, dass wir besser sein können, als wir sind. Es macht ihm nicht einmal etwas aus, dass wir uns dagegen entscheiden, solange wir nicht jemanden behelligen, der ihm wichtig ist. Leider landen Leute, die sehr gute schlechte Menschen abgeben, häufig in mächtigen und einflussreichen Positionen, wo sie die Welt (wenn sie es wollten) etwas weniger beschissen gestalten könnten, aber sich stattdessen entscheiden, noch mehr Scheiße beizusteuern, und wenn ihr ganzer Scheißhaufen dann in Caines Leben hinüberschwappt, nun, dann …

Ich selbst bin nur im klassischen Sinne ein Zyniker oder vielmehr Kyniker – ich halte es also wie Diogenes: Die mich beschenken, umwedle ich, die mir nichts geben, belle ich an, und die Schufte beiße ich.

Ich habe einmal eine Kurzgeschichte ganz konkret über die Grenzen des modernen Zynismus (oder, wie man eigentlich sagen müsste, Nihilismus) geschrieben. Sie heißt “In the Sorrows” und darin geht es – alles andere als zufällig – um den jungen Hari Michaelson, der eines Tages zu Caine heranwachsen wird. Ihr findet sie hier.

Sie fasst alles zusammen, was ich zu diesem Thema zu sagen habe.

BP: Gewalt ist ein Kernthema in deinen Romanen. Ist extreme Gewalt ein notwendiges Werkzeug, um gute Geschichten zu erzählen? Was, wenn man sie als reine Unterhaltung betrachtet, wie in den “Rollenspiel”-Abenteuern, die die Massen in der gar nicht mal so weit entfernten Zukunft der Acts of Caine konsumieren?

MWS: Eine sorgfältige Untersuchung von Gewalt als Form der Unterhaltung ist das Hauptthema von Heroes Die. Danach würde ich sagen, dass es weniger ein Thema als eine Grundgegebenheit des Universums ist, vor allem, wenn eine der Hauptfiguren auf so spektakuläre Weise zur Gewalt neigt, wie es bei Caine der Fall ist.

Ich glaube nicht, dass Gewalt allgemein ein grundlegendes Werkzeug des Geschichtenerzählens ist … aber für mich trifft das offenbar schon zu. Ich habe einmal einen Schreibkurs bei Gary Gildner belegt, einem renommierten Dichter; seine Bemerkung zum meinem Abschlussprojekt war wortwörtlich: “Sie könnten eines Tages ein guter Schriftsteller sein, wenn Sie nur Ihre Besessenheit mit Gewalt, Wahnsinn und Tod hinter sich lassen.” Ich erinnere mich lebhaft daran, dass ich dachte: “Gewalt, Wahnsinn und Tod hinter mir lassen? Was gibt es denn sonst noch?”

Auch der Faktor der künstlerischen Verantwortung spielt hier mit hinein. Ich fühle mich verpflichtet, Gewalt so ehrlich darzustellen, wie es mir möglich ist: Dass sie immer traumatisch, häufig entsetzlich, manchmal lebenserschütternd ist, aber trotzdem auch unendlich faszinierend, bisweilen läuternd, und von Zeit zu Zeit macht sie richtig Spaß.

BP: Mit Figuren wie Berne und Kollberg trägt das reine Böse sehr menschliche Züge, dahinter steht aber auch ein göttlicher Antrieb. Glaubst du, dass das Böse als Eigenschaft des Menschen (oder manchmal sogar als Gabe, denn die Welt scheint ihren soziopathischen Helden zu brauchen) eine Institution benötigt, um sich zu entfalten? Oder ist die Neigung zum Weg des geringsten Widerstands letztlich verheerender und anfälliger für Institutionalisierung?

MWS: Das Wort böse ist mir in diesem Zusammenhang nicht ganz geheuer. Eigentlich in fast keinem Zusammenhang. Es ist zu abstrakt, als dass man es für etwas anderes als einen Begriff der allgemeinen Missbilligung nutzen könnte. Nicht alles Böse ist gleich beschaffen.

Um genauer zu sein:

Berne hat das, was Kriminalpsychologen als malignen Narzissmus klassifizieren würden; in seiner Vorstellung existieren andere Menschen ganz zu seinem Vergnügen, das reicht von der Befriedigung seiner niederen Gelüste bis dahin, einfach angemessen ehrfürchtig vor der ihm eigenen Herrlichkeit zu erstarren. Der institutionelle Anteil an Bernes Bösem ist eine Frage der Zweckmäßigkeit – er könnte auf sich gestellt genauso fröhlich Leute vergewaltigen, foltern und ermorden. Durch seine Beziehung zu Ma’elKoth wird es ihm lediglich möglich, das Ganze zu tun, ohne sich um negative Folgen Gedanken machen zu müssen. Bernes Konzept von richtig und falsch ist in der Praxis Spaß und Ma’elKoth könnte sich aufregen.

Kollberg ist dagegen ein reiner Angestellten-Typ; er misst seinen persönlichen Wert daran, wie gut er seiner Institution und seiner Gesellschaft dient. Er wird gerne für seine Fähigkeiten belohnt, aber ihm reicht auch ein freundliches Kopftätscheln und ein ernst gemeintes: “Gut gemacht!” Er strebt wirklich danach, ein guter Administrator zu sein – um das Ansehen seiner ganzen Kaste zu erhöhen, indem er den Gewinn und die gesellschaftliche Einflussnahme des Studios maximiert.

Ich will die Unterscheidung jedoch nicht überbewerten – immerhin besteht zwischen Berne und Kollberg eine eindeutige metaphorische Verbindung, denn Kollberg wird in einer sehr ähnlichen Funktion zum Diener des Blinden Gottes, wie Berne Ma’elKoth dient – aber der Kontrast zwischen beiden sagt genauso viel aus wie die Übereinstimmungen. Ma’elKoth strebt zum Beispiel danach, Bernes schlimmste Regungen zu bändigen, während der Blinde Gott sie bei Kollberg freisetzt.

Ich leide schon an einer instinktiven Abneigung und Argwohn gegen Institutionalisierung – aber nur, weil sie offenbar dazu führt, dass Einzelpersonen sich für den Charakter und das Vorgehen der Institution weniger verantwortlich fühlen. Wie Caine sagt: “Der Blinde Gott ist nicht böse. Menschen sind böse. Er ist zerstörerisch, weil wir es sind.”

BP: Das Fantasy-Setting der Acts of Caine, Overworld, nimmt viele Traditionen des Genres auf – es gibt dort Elfen, Diebesgilden, Zwerge und vieles mehr. Aber anders als die meisten traditionellen Fantasy-Settings ist es auch ein Ort, an dem man erstaunlich moderne Fragen und Themen verhandeln kann. Wo liegen die Grenzen und Möglichkeiten der Fantasy, und muss man das Genre sehr gegen den Strich bürsten, um das Beste herauszuholen?

MWS: Grenzen der Fantasy? Macht ihr Witze? Es gibt keine.

Fantasy ist nicht einmal ein Genre. Jede Literatur ist Fantasy. Andere Literatur”genres” sind nur Fantasien, die von einer gewissen Einengung durch Klischees, Setting und Plot abgezirkelt werden. Die einzigen Grenzen der Fantasy an sich sind die Fähigkeiten ihrer Schöpfer und die Vorstellungskraft des Publikums.

Ich habe einmal eine Rezension von Blade of Tyshalle entdeckt, in der der Rezensent falsch aus einem Interview zitiert hat, das ich vor langer Zeit gegeben habe; er hat behauptet, ich hätte geschrieben: “Alles, was man über das Leben wissen muss, kann man in meinen Büchern finden.” Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt: “Alles, was man über mein Leben wissen muss, kann man in meinen Büchern finden.” [Kursiv vom Autor] Ich erhebe nicht den Anspruch darauf, tiefe Einsichten in die Wirklichkeit zu haben, oder in den Sinn des Lebens auf dieser oder einer anderen Welt; ich versuche den Leuten nur zu zeigen, was meinen Figuren widerfährt, und wie meine Figuren mit ihren Erfahrungen umgehen. Ich glaube nicht, dass es an mir ist, die “wahre Bedeutung” der Geschichte oder irgendwelcher Einzelheiten darin zu erklären; meine Aufgabe ist es, euch die Bestandteile zu zeigen, die mir bedeutsam erscheinen, und euch zu euren eigenen Schlüssen kommen zu lassen. Am ehesten erkläre ich grundlegende Wahrheiten noch, wenn ich hin und wieder verlauten lasse, woran bestimmte Figuren glauben. Es liegt an euch, zu entscheiden, wie richtig oder falsch sie liegen.

Ansonsten verweise ich auf meine Anmerkungen weiter oben zum Thema Kunst, Wahrheit und Vorstellungskraft.

BP: Wo wir gerade bei Overworld waren … wie viel davon haben wir bisher zu Gesicht bekommen? Und wie viel das Publikum von Adventures Unlimited, dem Unternehmen, das die Aktiri dorthin schickt, damit sie “auf interessante Weise das Zeitliche segnen”?

MWS: Wollen wir mal sehen. Wir waren in Ankhana, Purthin’s Ford, Thorncleft, Mithondion und der Grafschaft Faltane. Was man alles zusammen locker in einem Stück Westeuropa unterbringen könnte. Als Diskussionsgrundlage kann man sich das übrige Overworld also als “alles außerhalb von Frankreich” vorstellen.

Es ist eine große, alte Welt da draußen.

BP: In den Acts of Caine führt Eskapismus (in der Form von Unterhaltung für die unterdrückte Gesellschaft, und viel direkter für Hari) zu Ausbeutung und Schlimmerem, auch wenn die Flucht von einer gewalttätigen Neigung getrieben wird, weniger vom Wunsch nach einem sicheren Zufluchtsort. In letzter Zeit scheint eine Extra-Portion Düsternis die Antwort auf die Kritik zu sein, dass Fantasy eskapistisch ist. Ist es heutzutage einfacher, in trostlose und grausame Welten zu fliehen, im Gegensatz zu den märchenhaften Welten, die die Fantasy in der Vergangenheit dominiert haben?

MWS: Eskapismus ist nur selten vom Wunsch nach einem sicheren Zufluchtsort getrieben. Der Antrieb ist beinahe immer der Wille zur Macht. Düsternis und Gewalt sind in der Fantasy noch nie eine Antwort auf die Kritik gewesen, das Genre wäre eskapistisch; jede Fiktion ist Eskapismus. In der Fantasy dürfen wir uns zumindest in eine Wirklichkeit flüchten, in der die Figuren die Macht haben, ihr Leben zum besseren zu wenden. Was die “märchenhaften Welten” angeht, also, habt ihr in letzter Zeit mal Robert E. Howard gelesen? Oder Fritz Leiber? Stephen Donaldson vielleicht? Zum Teufel, sogar Mittelerde ist ein verfluchter Alptraum, sobald man das Auenland einmal hinter sich lässt – und die fröhliche Landadel-Behaglichkeit des Auenlands ist eindeutig nur deswegen möglich, weil Gandalf und die Waldläufer es vor dem Rest der Welt sicher halten.

BP: Jeder Roman aus den Acts of Caine (außer vielleicht Caine Black Knife, das enger mit dem Nachfolger Caine’s Law verbunden ist) hat ein zufriedenstellendes und fest umrissenes Ende. Ich zum Beispiel war sogar so glücklich mit dem Ende von Blade of Tyshalle, dass ich gezögert habe, mit Caine Black Knife anzufangen. War es für dich schwer, Neuanfänge nach dem Ende zu finden?

MWS: Nun, es gibt einen Grund, weshalb Caine Black Knife sieben Jahre nach der Veröffentlichung von Blade of Tyshalle erschienen ist … und dieser Grund heißt: den Lebensunterhalt mit Star-Wars-Romanen und etwas anderem Kram bestreiten. Es wird mir niemals schwerfallen, neue Geschichten über Caine zu finden. Aber es macht richtig viel Arbeit, sie gut zu erzählen, und es wirft nicht sonderlich viel ab.

Ich hatte niemals die Absicht, ein Serienautor zu werden. Ich hatte niemals die Absicht, Leute mehr Bücher kaufen zu lassen, damit sie herausfinden, wie eine meiner Geschichten endet – der einzige Grund, weshalb Act of Atonement in zwei Bänden erschienen ist, liegt daran, dass es eigentlich zwei verschiedene Geschichten sind, die zusammen eine größere ergeben (ungefähr so, wie sich die beiden Erzählstränge in Caine Black Knife miteinander verbinden), und ich fand keine Möglichkeit, das alles sinnvoll in einem einzigen Band unterzubringen. Davon, dass es noch länger als Blade gewesen wäre, spreche ich noch gar nicht, und es hätte einen ganz schönen Klotz von einem Taschenbuch ergeben.

Die Acts of Caine sind Bücher mit Ausstiegsoption. Leute, denen Heroes Die gefällt, müssen nicht unbedingt Blade lesen; Leute, denen HD und Blade gefallen, müssen nicht unbedingt CBK und CL lesen. Ich hoffe natürlich, dass ihr es lesen wollt – in meiner Vorstellung eines anständig geführten Universums kauft jeder, der darin lebt, jedes Buch, das ich schreibe – aber bisher habe ich versucht, euch von dem Zug abspringen zulassen, wann immer ihr haltmachen wollt.

BP: Wir wollen doch mal hoffen, dass der Zug noch etliche Stationen anfährt und eine Menge Leute zusteigen – in diesem Sinne vielen Dank für das Gespräch!

Den englischen Originaltext findet ihr hier.

Eigentlich sind Atticus’ Ansprüche recht niedrig, möchte er doch nichts weiter als Granuailes Training beenden und ihre Tattoos auftragen, die sie zu einem vollwertigen Druiden machen und ihr die Fähigkeiten verleihen, die sie zum Überleben braucht. Doch bevor Atticus sie an die Erde binden kann, platzt Donnergott Perun in die Szene, dicht gefolgt von Loki. Das russische Götterreich wurde völlig niedergebrannt von dem nordischen Gott der Lügen, der sich zu früh aus seinem Gefängnis befreit hat. Steht Ragnarök nun ein ganzes Jahr früher bevor als gedacht? Und wird es Atticus gelingen, seine Schülerin an die Erde zu binden, bevor er, sie oder beide getötet werden?

Eigentlich sind Atticus’ Ansprüche recht niedrig, möchte er doch nichts weiter als Granuailes Training beenden und ihre Tattoos auftragen, die sie zu einem vollwertigen Druiden machen und ihr die Fähigkeiten verleihen, die sie zum Überleben braucht. Doch bevor Atticus sie an die Erde binden kann, platzt Donnergott Perun in die Szene, dicht gefolgt von Loki. Das russische Götterreich wurde völlig niedergebrannt von dem nordischen Gott der Lügen, der sich zu früh aus seinem Gefängnis befreit hat. Steht Ragnarök nun ein ganzes Jahr früher bevor als gedacht? Und wird es Atticus gelingen, seine Schülerin an die Erde zu binden, bevor er, sie oder beide getötet werden?