Bibliotheka Phantastika gratuliert Lawrence Watt-Evans, der heute 60 Jahre alt wird. Der am 26. Juli 1954 in Arlington, Massachusetts, geborene Lawrence Watt Evans, der für seine Arbeiten entweder die Bindestrich-Schreibweise seines Namens (ein Vorschlag von Lester del Rey, um ihn von einem anderen Autor namens Lawrence Evans abzugrenzen) oder – wenn er sich in Franchise-Universen bewegt – das Pseudonym Nathan Archer benutzt, zählt du den Autoren, die seit ihrem ersten Auftreten immer präsent und aktiv waren und auf ein umfangreiches Oeuvre zurückblicken können, denen aber der ganz große Durchbruch bzw. Wurf nie gelungen ist. Was Watt-Evans zu einem typischen Midlist-Autor macht – und das ist eine Spezies, die derzeit ziemlich ums Überleben kämpfen muss. Der Löwenanteil seiner knapp 50 Romane zählt – einschließlich zweier eigenwilliger Fantasy-SF-Hybrid-Zyklen – zur Fantasy (um die es im Folgenden gehen wird), dazu kommen ein paar SF- und andere Romane, während es sich bei seinen knapp 130 Stories größtenteils um SF handelt, von denen eine – “Why I Left Harry’s All-Night Hamburgers” – 1988 mit dem Hugo ausgezeichnet wurde.

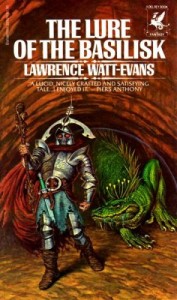

Watt-Evans’ Karriere begann 1980 mit der Veröffentlichung von The Lure of the Basilisk, dem ersten Band des mit den Romanen The Seven Altars of Dûsarra (1981), The Sword of Bheleu (1983) und The Book of Silence (1984) fortgesetzten Zyklus The Lords of Dûs. Im Mittelpunkt der vier Romane steht der Overman Garth, Mitglied eines künstlich geschaffenen menschenähnlichen Volkes, das hoch im Norden auf der Halbinsel Ordunin lebt. Garth will, dass nach seinem Tod etwas von ihm überdauert, dass sein Name nicht vergessen wird, und die Weisen Frauen seines Volkes, an die er sich mit diesem Anliegen wendet, schicken ihn daraufhin nach Süden, in die Welt der Menschen, wo er sich an den “King in Yellow” wenden soll, der ihm Aufgaben stellen wird, die ihm – wenn er sie zur Zufriedenheit seines Auftraggebers erfüllt – unsterblichen Ruhm einbringen werden. Natürlich findet Garth den King in Yellow dank der Angaben der Weisen Frauen problemlos; als problematischer erweisen sich da schon die Aufgaben, die er zu erfüllen hat – angefangen damit, den legendären Basilisken einzufangen und zum King in Yellow zurückzubringen – und der Umgang mit den Menschen, deren Sitten und Gebräuche ihm fremd sind. So richtig problematisch wird die Sache allerdings, als Garth allmählich dahinterkommt, wer sich hinter seinem Auftraggeber verbirgt – und wohin es letztlich führt, ihm zu dienen … Der vierteilige Zyklus um den Übermann Garth, der unter dem Titel Die Herren von Dûs – Einzeltitel: Der Blick des Basilisken, Die sieben Altäre von Dûsarra (beide 1987), Das Schwert des Bheleu und Das Buch der Stille (beide 1988) – auch auf Deutsch erschienen ist, bietet durchaus originelle Heroic Fantasy, was in erster Linie Garth zu verdanken ist. Denn der Hüne aus dem Norden ist weder der typische Barbar, der sich mit der gleichen Begeisterung in eine Kneipenschlägerei wie in eine blutige Schlacht stürzt, noch der entweder von den Göttern (oder wem auch immer) verfluchte oder durch die Umstände dazu gewordene einsame Wanderer, der seiner Umwelt meist mehr oder weniger entrückt ist. Garth mag starrköpfig und stoisch und der vielleicht größte Utilitarist des Genres sein, aber er ist auf seine Weise auch geradlinig und nachdenklich und verlässt sich bei der Erfüllung seiner Herkules-Aufgaben keineswegs nur auf seine übermenschlichen Körperkräfte oder sein pantherähnliches warbeast Koros.

Watt-Evans’ Karriere begann 1980 mit der Veröffentlichung von The Lure of the Basilisk, dem ersten Band des mit den Romanen The Seven Altars of Dûsarra (1981), The Sword of Bheleu (1983) und The Book of Silence (1984) fortgesetzten Zyklus The Lords of Dûs. Im Mittelpunkt der vier Romane steht der Overman Garth, Mitglied eines künstlich geschaffenen menschenähnlichen Volkes, das hoch im Norden auf der Halbinsel Ordunin lebt. Garth will, dass nach seinem Tod etwas von ihm überdauert, dass sein Name nicht vergessen wird, und die Weisen Frauen seines Volkes, an die er sich mit diesem Anliegen wendet, schicken ihn daraufhin nach Süden, in die Welt der Menschen, wo er sich an den “King in Yellow” wenden soll, der ihm Aufgaben stellen wird, die ihm – wenn er sie zur Zufriedenheit seines Auftraggebers erfüllt – unsterblichen Ruhm einbringen werden. Natürlich findet Garth den King in Yellow dank der Angaben der Weisen Frauen problemlos; als problematischer erweisen sich da schon die Aufgaben, die er zu erfüllen hat – angefangen damit, den legendären Basilisken einzufangen und zum King in Yellow zurückzubringen – und der Umgang mit den Menschen, deren Sitten und Gebräuche ihm fremd sind. So richtig problematisch wird die Sache allerdings, als Garth allmählich dahinterkommt, wer sich hinter seinem Auftraggeber verbirgt – und wohin es letztlich führt, ihm zu dienen … Der vierteilige Zyklus um den Übermann Garth, der unter dem Titel Die Herren von Dûs – Einzeltitel: Der Blick des Basilisken, Die sieben Altäre von Dûsarra (beide 1987), Das Schwert des Bheleu und Das Buch der Stille (beide 1988) – auch auf Deutsch erschienen ist, bietet durchaus originelle Heroic Fantasy, was in erster Linie Garth zu verdanken ist. Denn der Hüne aus dem Norden ist weder der typische Barbar, der sich mit der gleichen Begeisterung in eine Kneipenschlägerei wie in eine blutige Schlacht stürzt, noch der entweder von den Göttern (oder wem auch immer) verfluchte oder durch die Umstände dazu gewordene einsame Wanderer, der seiner Umwelt meist mehr oder weniger entrückt ist. Garth mag starrköpfig und stoisch und der vielleicht größte Utilitarist des Genres sein, aber er ist auf seine Weise auch geradlinig und nachdenklich und verlässt sich bei der Erfüllung seiner Herkules-Aufgaben keineswegs nur auf seine übermenschlichen Körperkräfte oder sein pantherähnliches warbeast Koros.

The Lords of Dûs sind ein ziemlich typisches Beispiel für Watt-Evans’ Fantasy. Einerseits ist der Vierteiler kompetent geschrieben (vor allem, wenn man bedenkt, dass Watt-Evans gerade mal Mitte 20 war, als der erste Band erschienen ist) und wandelt ein bekanntes Thema auf originelle Weise ab; andererseits fehlt ein bisschen was, um aus Garth’ Abenteuern einen wirklich überragenden Zyklus zu machen. Solides Lesefutter für Heroic-Fantasy-Fans ist er aber allemal.

Variationen – und zwar durchaus originelle und unerwartete Variationen – bekannter Themen und Motive ist auch das Motto, unter das man die mittlerweile zwölf locker miteinander verknüpften Romane der unter dem Titel Legends of Ethshar laufenden Reihe stellen könnte. So steht im ersten Band The Misenchanted Sword (1985) – dem einzigen, der als Das verhexte Schwert (1989) auch auf Deutsch erschienen ist – ein mit einem Zauber belegtes Schwert im Mittelpunkt, das allerdings demjenigen, dem es gehört, dank besagten Zaubers nur noch sehr begrenzt Freude macht (was nachvollziehbar ist!). Die weiteren Bände With a Single Spell (1987), The Unwilling Warlord (1989), The Blood of a Dragon (1991), Taking Flight (1993), The Spell of the Black Dagger (1993), Night of Madness (2000), Ithanalin’s Restoration (2002), The Spriggan Mirror (2006), The Vondish Ambassador (2007), The Unwelcome Warlock (2012) und The Sorcerer’s Widow (2013) sowie der Storyband Tales of Ethshar (2012) drehen sich um ähnliche, zwar nicht unbedingt auf den Kopf gestellte, aber aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachtete typische Topoi des Genres.

Parallel zu den Lords of Dûs erschien mit The Cyborg and the Sorcerers (1982) der erste Band des fünf Jahre später mit The Wizard and the War Machine (1987) abgeschlossenen Zweiteilers War Surplus, eines ungewöhnlichen SF-Fantasy-Hybriden, in dem Watt-Evans Elemente aus Military SF und Sword & Sorcery miteinander vermischt. Eine ähnliche Genre-Mischung – wenn auch unter einer völlig anderen Prämisse – bietet der wahlweise Three Worlds oder World of Shadow betitelte, aus den Romanen Out of This World (1994), In the Empire of Shadow (1995) und The Reign of the Brown Magician (1996) bestehende Dreiteiler, in dem Menschen unserer Erde in den Konflikt zwischen einem Galactic Empire, das der Pulp-SF der 30er oder 40er Jahre entsprungen sein könnte, und der Realm of Shadow, in der Magie funktioniert, hineingezogen werden.

Weitere, wieder eher “normale” Fantasy-Zyklen (wenn auch mit dem typischen Watt-Evans-Twist) sind The Obsidian Chronicles (Einzeltitel: Dragon Weather (1999), The Dragon Society (2001), Dragon Venom (2003)), deren erste beide Bände als Sommer der Drachen (2000), Die Drachenbrüder (2001), Der Drachenorden und Angriff der Drachen (beide 2002) – das Ganze unter dem Obertitel Die Obsidian-Chroniken – übersetzt (und gesplittet) wurden, sowie die aus den Romanen The Wizard Lord (2006), The Ninth Talisman (2007) und The Summer Palace (2008) bestehenden Trilogie The Annals of the Chosen. Sein neuester Zyklus ist ein wahlweise nach seiner Hauptfigur Anrel Murau oder auch The Fall of the Sorcerers betitelter Zweiteiler, dessen Held seine in A Young Man Without Magic (2009) und Above His Proper Station (2010) geschilderten Abenteuer in einem Mantel-&-Degen-Szenario erlebt.

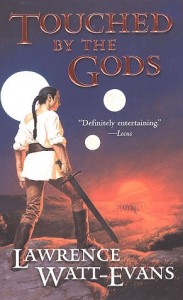

Neben all diesen Zyklen hat Lawrence Watt-Evans auch ein paar Einzeltitel verfasst, darunter The Rebirth of Wonder (1992) und Split Heirs (1993) ein in Zusammenarbeit mit Esther M. Friesner entstandener humoristischer Roman in absurd-phantastischer Monty-Python-Manier, der es als Das schwarze Wiesel oder Der Erben drei verderben den Brei (1997) auch nach Deutschland geschafft hat. Am interressantesten von diesen Einzelromanen – und vielleicht eine Möglichkeit, Watt-Evans’ “klassische” Fantasy kennenzulernen – ist Touched by the Gods (1997), die Geschichte eines Mannes, der von Geburt an von den Göttern auserwählt wurde, der Meisterkämpfer und Verteidiger seines Volkes zu sein. Allerdings möchte Malledd lieber das Leben eines einfachen Schmieds führen – vor allem, da dem Reich keine Gefahr zu drohen scheint. Doch die Zeiten ändern sich, und letztlich muss Malledd sich entscheiden, ob er seiner Bestimmung gerecht werden will, auch wenn das bedeutet, eine Marionette zu sein, an deren Fäden andere ziehen… Geschichten um widerwillige Helden sind nicht neu, aber was in diesem Fall gut funktioniert, sind die nachvollziehbaren Gedanken und Beweggründe eines Mannes, der nie gefragt wurde, ob er überhaupt irgendeine “Bestimmung” haben will.

Neben all diesen Zyklen hat Lawrence Watt-Evans auch ein paar Einzeltitel verfasst, darunter The Rebirth of Wonder (1992) und Split Heirs (1993) ein in Zusammenarbeit mit Esther M. Friesner entstandener humoristischer Roman in absurd-phantastischer Monty-Python-Manier, der es als Das schwarze Wiesel oder Der Erben drei verderben den Brei (1997) auch nach Deutschland geschafft hat. Am interressantesten von diesen Einzelromanen – und vielleicht eine Möglichkeit, Watt-Evans’ “klassische” Fantasy kennenzulernen – ist Touched by the Gods (1997), die Geschichte eines Mannes, der von Geburt an von den Göttern auserwählt wurde, der Meisterkämpfer und Verteidiger seines Volkes zu sein. Allerdings möchte Malledd lieber das Leben eines einfachen Schmieds führen – vor allem, da dem Reich keine Gefahr zu drohen scheint. Doch die Zeiten ändern sich, und letztlich muss Malledd sich entscheiden, ob er seiner Bestimmung gerecht werden will, auch wenn das bedeutet, eine Marionette zu sein, an deren Fäden andere ziehen… Geschichten um widerwillige Helden sind nicht neu, aber was in diesem Fall gut funktioniert, sind die nachvollziehbaren Gedanken und Beweggründe eines Mannes, der nie gefragt wurde, ob er überhaupt irgendeine “Bestimmung” haben will.

Alles in allem lässt sich sagen, dass man von den Werken Lawrence Watt-Evans’ zumeist gut und solide unterhalten wird, dass ihnen aber trotz ihrer immer leicht abseits des Mainstreams gelegenen Herangehensweise an klassische Themen und Motive das schwer zu definierende Etwas fehlt, das sie entweder regelmäßig auf den Bestsellerlisten auftauchen lassen oder die Kritiker zu Jubelstürmen hinreißen oder Watt-Evans einen Status als Kultautor verleihen würde.

Bibliotheka Phantastika Posts

Bibliotheka Phantastika gratuliert Phyllis Ann Karr, die heute ihren 70. Geburtstag feiern kann. Die schriftstellerische Karriere der am 25. Juli 1944 in Oakland, Kalifornien, als Phyllis Ann Karmilowicz geborenen Autorin, die ihren Nachnamen irgendwann (vermutlich, als sie zu schreiben begann bzw. als die ersten Veröffentlichungen anstanden) zum griffigeren Karr verkürzte, nahm 1974 auf den Seiten von Ellery Queen’s Mystery Magazine (logischerweise mit Krimikurzgeschichten) ihren Anfang. Doch schon im gleichen Jahr erschien mit “Toyman’s Trade” im von ihr gemeinsam mit Jessica Amanda Salmonson herausgegebenen Literary Magazine of Fantasy & Terror ihre erste Fantasystory um den vom Magier zum Spielzeugmacher gewordenen Torin, der später in einigen weiteren Stories und einem Roman die Hauptrolle spielen sollte. Doch bis dahin sollte noch ein bisschen Zeit vergehen, in der kaum etwas von Phyllis Ann Karr veröffentlicht wurde.

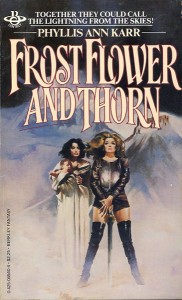

1980 kamen dann gleich mehrere Romane von ihr auf den Markt: zwei Liebesromane (auf die 1981/82 noch drei weitere folgten) und Frostflower and Thorn, ein Heroic-Fantasy-Roman mit zwei weiblichen Hauptfiguren. Es ist natürlich reine Spekulation, aber der Gedanke, dass die im Jahr zuvor von ihrer Freundin Jessica Amanda Salmonson herausgegebene Anthologie Amazons! (dt. Amazonen! (1981)) – in der nebenbei bemerkt keine Karr-Story enthalten ist – sie wie einige ihrer Kolleginnen dazu inspiriert hat, einen Roman mit starken Frauenfiguren zu schreiben, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber egal, was letztlich der Impetus war, der zu Frostflower and Thorn geführt hat – das Ergebnis ist interessant. Und zwar nicht nur, weil mit der jungfräulichen Vegetarierin und Zauberin Frostflower, die so gerne ein Kind will, und der vulgären hedonistischen Kriegerin Thorn, die ungewollt schwanger geworden ist, zwei Figuren aufgrund gewisser Umstände miteinander auskommen müssen, die nicht nur auf den ersten Blick wenig gemein haben. Sondern auch, weil Phyllis Ann Karr in diesem Roman eine in sich stimmige Welt entwirft, die vage mittelalterliche Züge trägt und deren Strukturen sich im Denken und Handeln ihrer Figuren niederschlagen. Es ist eine Welt, in der nur Frauen Krieger werden können, und in der trotzdem alle Macht in den Händen der Männer liegt; eine Welt, in der magische Fähigkeiten an Jungfräulichkeit gebunden sind und die an einen Gott glaubenden Sorceri (wie Frostflower eine ist) von den herrschenden “farmer-priests” – die ein ganzes Pantheon aus Fruchtbarkeitsgöttern verehren und folgerichtig polygam leben – im besten Fall misstrauisch beäugt, im schlimmsten verfolgt werden. Kurz gesagt: das Ganze ist eine (zumindest für die damalige Zeit) relativ typische patriarchalische Fantasywelt, die fast ausschließlich aus der Sicht von Frauen geschildert wird. Vor allem aus der zweier Frauen, die trotz all ihrer Gegensätzlichkeiten allmählich eine tiefe Freundschaft entwickeln.

1980 kamen dann gleich mehrere Romane von ihr auf den Markt: zwei Liebesromane (auf die 1981/82 noch drei weitere folgten) und Frostflower and Thorn, ein Heroic-Fantasy-Roman mit zwei weiblichen Hauptfiguren. Es ist natürlich reine Spekulation, aber der Gedanke, dass die im Jahr zuvor von ihrer Freundin Jessica Amanda Salmonson herausgegebene Anthologie Amazons! (dt. Amazonen! (1981)) – in der nebenbei bemerkt keine Karr-Story enthalten ist – sie wie einige ihrer Kolleginnen dazu inspiriert hat, einen Roman mit starken Frauenfiguren zu schreiben, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber egal, was letztlich der Impetus war, der zu Frostflower and Thorn geführt hat – das Ergebnis ist interessant. Und zwar nicht nur, weil mit der jungfräulichen Vegetarierin und Zauberin Frostflower, die so gerne ein Kind will, und der vulgären hedonistischen Kriegerin Thorn, die ungewollt schwanger geworden ist, zwei Figuren aufgrund gewisser Umstände miteinander auskommen müssen, die nicht nur auf den ersten Blick wenig gemein haben. Sondern auch, weil Phyllis Ann Karr in diesem Roman eine in sich stimmige Welt entwirft, die vage mittelalterliche Züge trägt und deren Strukturen sich im Denken und Handeln ihrer Figuren niederschlagen. Es ist eine Welt, in der nur Frauen Krieger werden können, und in der trotzdem alle Macht in den Händen der Männer liegt; eine Welt, in der magische Fähigkeiten an Jungfräulichkeit gebunden sind und die an einen Gott glaubenden Sorceri (wie Frostflower eine ist) von den herrschenden “farmer-priests” – die ein ganzes Pantheon aus Fruchtbarkeitsgöttern verehren und folgerichtig polygam leben – im besten Fall misstrauisch beäugt, im schlimmsten verfolgt werden. Kurz gesagt: das Ganze ist eine (zumindest für die damalige Zeit) relativ typische patriarchalische Fantasywelt, die fast ausschließlich aus der Sicht von Frauen geschildert wird. Vor allem aus der zweier Frauen, die trotz all ihrer Gegensätzlichkeiten allmählich eine tiefe Freundschaft entwickeln.

Frostflower and Thorn ist zweifellos Heroic Fantasy bzw. Sword & Sorcery (die Grenzen sind da ja fließend), allerdings wird in diesem Roman deutlich mehr gedacht und diskutiert als in den häufig von erst handelnden, dann – wenn überhaupt – denkenden Testosteronbolzen beherrschten Romanen von so manchem von Karrs Kollegen, was natürlich ein bisschen zu Lasten der Action geht.

Auch in Frostflower and Windbourne (1982) stehen trotz des Titels, der etwas anderes zu suggerieren scheint, Frostflower und Thorn (und ihre Entwicklung) im Mittelpunkt der Handlung, in der natürlich auch der Magier Windbourne eine Rolle spielt. Interessanterweise ist hier ein Krimiplot in die ansonsten immer noch den Gesetzmäßigkeiten der S&S folgende Handlung eingewoben – etwas, das Phyllis Ann Karr noch öfter gemacht hat. Gleichzeitig war dieser Roman auch der letzte Auftritt der beiden Heldinnen in Buchlänge. Es gibt allerdings noch (mindestens) vier Geschichten um Frostflower und Thorn; drei davon sind 1984 und 1985 bzw. 2000 in den ersten beiden Bänden und in Band XX der von Marion Zimmer Bradley herausgegebenen Anthologiereihe Sword and Sorceress erschienen, eine weitere in der Sommerausgabe 1990 des Magazins Marion Zimmer Bradley’s Fantasy.

1982 war für Phyllis Ann Karr ein sehr produktives Jahr, denn mit Idylls of the Queen und Wildraith’s Last Battle kam zwei weitere Romane von ihr auf den Markt. In Idylls greift sie auf eine Episode zurück, die Sir Thomas Malory in seinem Le Morte d’Arthur schildert, und macht daraus einen Krimi – den vermutlich einzigen, dessen Schauplatz der Hof König Artus’ ist: Bei einem Essen, das Königin Guenevere zu Ehren von Artus’ Rittern gibt, fällt Sir Patrise einem Giftanschlag zum Opfer. Seine Verwandten klagen die Königin an, deren Schuld oder Unschuld durch ein Duell ermittelt werden soll. Der Ausgang dieses Duells ist aus mehreren Gründen alles andere als gewiss – und wenn Gueneveres Kämpfer verliert, wird sie auf dem Scheiterhaufen enden. Daher begibt sich Sir Kay, der weiß, dass seine Königin unschuldig ist, unterstützt von Gawaine, Gareth und Mordred auf die Suche nach dem wahren Mörder. Der von der Kritik hochgelobte Roman gilt als hervorragendes Beispiel dafür, dass man einen Krimi in einer Welt spielen lassen kann, in der Magie existiert, und den Fall dennoch lösen kann, ohne auf Magie zurückzugreifen.

Der Unterschied zwischen der mittelalterlichen, von höfischen Intrigen durchzogenen Welt von Idylls zu der von Wildraith’s Last Battle könnte kaum größer sein. Denn die Welt, in der Wildraith ihren letzten Kampf ausfechten muss, ist weitaus archaischer, entspricht etwa der Eisenzeit. Den Hintergrund der Handlung bildet ein Krieg zwischen drei Völkern, doch in erster Linie geht es um Ylsa, eine junge Frau, die alles verliert, was ihr lieb und teuer ist, und die Wildrava, die Göttin des Waldes und aller Geschöpfe, die in ihm leben, für ihren Verlust verantwortlich macht und sie verflucht. Der Fluch erweist sich als wirkungsvoll – und aus der Göttin wird eine (mehr oder weniger) menschliche weibliche Inkarnation ihrer selbst namens Wildraith. Verständlicherweise macht sich Wildraith auf die Suche nach Ylsa – denn nur der Mensch, der sie verflucht hat, kann sie von dem Fluch befreien – und gerät dabei immer tiefer in die Kriegswirren, bis ihr schließlich eine Schlüsselrolle in dem Konflikt zufällt. Wildraiths Suche führt sie und die Leser tief in eine Welt, die bis ins letzte Detail glaubwürdig gestaltet ist, die düster und grausam ist, und die sich von den meisten Fantasywelten unterscheidet. Etwa durch die wandernden Geschichtenerzähler, die vor allem in Kriegszeiten die einzige Quelle für Neuigkeiten sind – aber wie zuverlässig ist diese Quelle, wenn die Erzähler fast alle für eine der Kriegsparteien spionieren und außerdem natürlich ihre Geschichten den Erfordernissen anzupassen wissen? Phyllis Ann Karr hat eine Menge Handlung in diesen Roman gepackt, sie hat mit Ylsa und Wildraith zwei Hauptfiguren, die einen vollkommen unterschiedlichen Blickwinkel auf die Geschehnisse haben – hier die einfache Frau, die nur zu überleben versucht, da die (gefallene) Göttin, deren Wissen und Gedanken weit über das hinausgehen, was sich die Menschen in ihrem Umfeld vorstellen können. Erzählt wird das alles in einem etwas distanzierten, teilweise beinahe legendenhaften Sprachduktus, auf den man sich einlassen muss – aber wenn man es tut, wird man mehr als reich belohnt.

Der Unterschied zwischen der mittelalterlichen, von höfischen Intrigen durchzogenen Welt von Idylls zu der von Wildraith’s Last Battle könnte kaum größer sein. Denn die Welt, in der Wildraith ihren letzten Kampf ausfechten muss, ist weitaus archaischer, entspricht etwa der Eisenzeit. Den Hintergrund der Handlung bildet ein Krieg zwischen drei Völkern, doch in erster Linie geht es um Ylsa, eine junge Frau, die alles verliert, was ihr lieb und teuer ist, und die Wildrava, die Göttin des Waldes und aller Geschöpfe, die in ihm leben, für ihren Verlust verantwortlich macht und sie verflucht. Der Fluch erweist sich als wirkungsvoll – und aus der Göttin wird eine (mehr oder weniger) menschliche weibliche Inkarnation ihrer selbst namens Wildraith. Verständlicherweise macht sich Wildraith auf die Suche nach Ylsa – denn nur der Mensch, der sie verflucht hat, kann sie von dem Fluch befreien – und gerät dabei immer tiefer in die Kriegswirren, bis ihr schließlich eine Schlüsselrolle in dem Konflikt zufällt. Wildraiths Suche führt sie und die Leser tief in eine Welt, die bis ins letzte Detail glaubwürdig gestaltet ist, die düster und grausam ist, und die sich von den meisten Fantasywelten unterscheidet. Etwa durch die wandernden Geschichtenerzähler, die vor allem in Kriegszeiten die einzige Quelle für Neuigkeiten sind – aber wie zuverlässig ist diese Quelle, wenn die Erzähler fast alle für eine der Kriegsparteien spionieren und außerdem natürlich ihre Geschichten den Erfordernissen anzupassen wissen? Phyllis Ann Karr hat eine Menge Handlung in diesen Roman gepackt, sie hat mit Ylsa und Wildraith zwei Hauptfiguren, die einen vollkommen unterschiedlichen Blickwinkel auf die Geschehnisse haben – hier die einfache Frau, die nur zu überleben versucht, da die (gefallene) Göttin, deren Wissen und Gedanken weit über das hinausgehen, was sich die Menschen in ihrem Umfeld vorstellen können. Erzählt wird das alles in einem etwas distanzierten, teilweise beinahe legendenhaften Sprachduktus, auf den man sich einlassen muss – aber wenn man es tut, wird man mehr als reich belohnt.

Mit The King Arthur Companion (1983) – erweitert als The Arthurian Companion (1997; rev. u. korr. als The Arthurian Companion: Second Edition (2001)) – bewies Phyllis Ann Karr, was man angesichts der Idylls of the Queen bereits vermuten konnte: dass sie eine exzellente Kennerin des Artus-Mythos ist. Nach diesem Ausflug ins Sachbuch durfte dann Torin the Toymaker – der zwischenzeitlich noch ein paar kurze Auftritte in Anthologien hatte – in At Amberleaf Fair (1986) ein romanlanges Abenteuer erleben, in dem es wieder einmal auch um einen Kriminalfall in Fantasyland geht. Darüberhinaus besticht auch dieser Roman durch ein glaubhaftes Worldbuilding (das sich hier z.B. in der Integration der Magie in den Alltag der geschilderten Welt zeigt).

Danach ist Phyllis Ann Karr zumindest als Autorin von Romanen viele Jahre verstummt, erst 2001 kam mit The Follies of Sir Harald (2001) ein weiterer – diesmal wohl humoristischer – Roman aus dem Artus-Umfeld heraus, während The Gallows in the Greenwood (2005) dem Vernehmen nach einen etwas anderen Blick auf Robin Hood vermitteln soll. Die Neuauflage ihrer Fantasyromane aus den 80ern scheint sie allerdings noch einmal beflügelt zu haben, denn mit dem historischen Roman Inqusitor Dreams (2013) und The Bloody Herring: A Gilbert & Sullivan Space Fantasy (2014) sind recht aktuell zwei neue Romane von ihr erschienen.

Deutschsprachige Leser und Leserinnen, die an den Werken von Phyllis Ann Karr interessiert sind, erreichen ziemlich schnell das Ende der Fahnenstange. Die beiden Geschichten um Frostflower und Thorn aus den 80ern sind in Schwertschwester und Wolfsschwester, den Übersetzungen der ersten beiden Sword-&-Sorceress-Bände erschienen, dazu kommen noch vier weitere Geschichten in verschiedenen Anthologien – und das war’s.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Kai Meyer, der heute 45 Jahre alt wird. Während es bei vielen Autoren und Autorinnen, die wir im Rahmen dieser Artikelreihe der deutschsprachigen Leserschaft nahezubringen versuchen, schwierig ist, an Informationen – und manchmal auch an die Werke, die sie verfasst haben – zu kommen, hat man dieses Problem bei dem am 23. Juli 1969 in Lübeck geborenen Kai Meyer nicht. Im Gegenteil – hier stellt sich eher die Frage, wie man es schaffen kann, das umfangreiche Oeuvre eines Mannes, der seit gut 20 Jahren auf dem deutschen Buchmarkt präsent und überaus erfolgreich ist, in einem vergleichsweise kurzen Blogpost auch nur ansatzweise zu beleuchten. Die Antwort auf obige Frage ist leicht: es geht nicht. Einfach nur um ein paar biografische Daten ergänzt alle Bücher aufzulisten, die Kai Meyer geschrieben hat, wäre reichlich unbefriedigend (vor allem, da es diese Liste auf seiner Homepage gibt), und pars pro toto ein oder zwei Werke herauszuheben und ausführlich vorzustellen, wäre zwar eine Möglichkeit – nur, für welche Werke sollte man sich in diesem Fall entscheiden? Denn den typischen Kai-Meyer-Roman gibt es nicht. Was es allerdings gibt, ist die eine oder andere Besonderheit in Meyers Schaffen, auf die ein wenig näher einzugehen sich in mehrfacher Hinsicht lohnt.

Angefangen hat alles (obwohl – so ganz stimmt das nicht, aber dazu kommen wir gleich) Ende 1993 mit der Veröffentlichung von Der Kreuzworträtsel-Mörder, “der Geschichte eines wahren Kriminalfalls” und damit eines für Meyer untypischen Werks – denn abgesehen von diesem und seinem zweiten Roman Schweigenetz (1994) hat er eigentlich ausschließlich phantastische Romane geschrieben. Das macht seinen andauernden Erfolg in einem Land, in dem die Phantastik trotz einer beachtlichen Ahnenreihe zumindest von der Literaturkritik immer noch gerne mit einem Naserümpfen bedacht wird, noch beeindruckender. Ebenso beeindruckend ist, dass Kai Meyer sich seiner Wurzeln nie geschämt hat, denn wirklich angefangen hat er im Alter von gerade mal 20 Jahren als Autor von Heftromanen für die Krimiserie Jerry Cotton und die Soft-Gruselreihe Mitternachts-Roman (auch wenn das nur eine kurze, auf die Anfangszeit seines Schaffens beschränkte Episode geblieben ist). Zwei seiner Mitternachts-Romane wurden 1998 als signierte und numerierte Sammlerausgabe unter dem Titel Giebelschatten wieder aufgelegt und bieten einen Blick auf das Frühwerk eines Autors, dessen Buchveröffentlichungen sich natürlich ganz anders lesen.

Meyers erster phantastischer Roman in Buchform war Die Geisterseher (1995), und in ihm macht er etwas, das in der angloamerikanischen phantastischen Literatur weit verbreitet, im deutschen Sprachraum aber eher verpönt ist, und das ein Charakteristikum seiner Romane bis etwa um die Jahrtausendwende werden sollte: er greift auf die reiche deutsche Kulturtraditon (bzw. gelegentlich auch auf die europäische) zurück, verwendet reale historische Personen und Ereignisse und manchmal auch Legenden und verquickt sie mit phantastischen Elementen. In Die Geisterseher und der Fortsetzung Die Winterprinzessin (1997) sind es die Gebrüder Grimm, die – im Auftrag Schillers unterwegs, um Goethe dessen Vermächtnis zu überbringen – in die Jagd nach der Formel für den “Stein der Weisen” geraten bzw. in die Verschwörung eines okkultistischen Zirkels verwickelt werden, während in der aus den Bänden Der Engelspakt, Der Traumvater (beide 1996) und Die Engelskrieger (2000) bestehenden Doktor-Faustus-Trilogie der Wunderheiler, Alchemist, Astrologe etc.pp. Johann Georg Faust(us) bzw. dessen Adlatus Christof Wagner im Mittelpunkt steht, und Das Gelübde (1998) ein etwas anderes Bild des Dichters Clemens Brentano präsentiert.

Meyers erster phantastischer Roman in Buchform war Die Geisterseher (1995), und in ihm macht er etwas, das in der angloamerikanischen phantastischen Literatur weit verbreitet, im deutschen Sprachraum aber eher verpönt ist, und das ein Charakteristikum seiner Romane bis etwa um die Jahrtausendwende werden sollte: er greift auf die reiche deutsche Kulturtraditon (bzw. gelegentlich auch auf die europäische) zurück, verwendet reale historische Personen und Ereignisse und manchmal auch Legenden und verquickt sie mit phantastischen Elementen. In Die Geisterseher und der Fortsetzung Die Winterprinzessin (1997) sind es die Gebrüder Grimm, die – im Auftrag Schillers unterwegs, um Goethe dessen Vermächtnis zu überbringen – in die Jagd nach der Formel für den “Stein der Weisen” geraten bzw. in die Verschwörung eines okkultistischen Zirkels verwickelt werden, während in der aus den Bänden Der Engelspakt, Der Traumvater (beide 1996) und Die Engelskrieger (2000) bestehenden Doktor-Faustus-Trilogie der Wunderheiler, Alchemist, Astrologe etc.pp. Johann Georg Faust(us) bzw. dessen Adlatus Christof Wagner im Mittelpunkt steht, und Das Gelübde (1998) ein etwas anderes Bild des Dichters Clemens Brentano präsentiert.

Die Sage um den Rattenfänger von Hameln bildet die Grundlage für Der Rattenzauber (1995), während Der Schattenesser (1996) sich der Legende vom Golem bedient (und u.a. auch der Baba Jaga einen Auftritt gewährt). Ebenfalls in der deutschen Geschichte verwurzelt sind Göttin der Wüste (1999) – ein Roman, in dem eine junge deutsche Gouvernante Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutsch-Südwestafrika mit afrikanischen Mythen und schrecklichen Geheimnissen konfrontiert wird – und Das zweite Gesicht (2002), ein Roman, in dem Kai Meyers Liebe für das Kino bzw. in diesem Fall den deutschen Stummfilm der 1920er Jahre spürbar wird.

Last but not least haben auch seine Fantasyromane aus dieser Zeit einen spezifisch deutschen Hintergrund. Das gilt sowohl für die von ihm konzipierte Reihe Die Nibelungen, zu der er den ersten Band Der Rabengott (1997) unter seinem richtigen Namen sowie drei weitere unter dem Pseudonym Alexander Nix beigesteuert hat, als auch für den ebenfalls zuerst unter dem Nix-Pseudonym erschienenen Roman Loreley (1998).

Natürlich gibt es auch andere Einflüsse in Meyers Werk, denn auch wenn Aura Institoris, die Hauptfigur in Die Alchimistin (1998; rev. 2011), einen geschichtsträchtigen Namen trägt, steht die mittlerweile mit Die Unsterbliche (2001; rev. 2011) und Die Gebannte (2012) fortgesetzte phantastische Saga um die Familie Institoris ganz eindeutig in der Tradition der klassischen gothic novel (was man z.B. auch für Das Haus des Dädalus (2000; auch als Die Vatikan-Verschwörung (2005)) sagen könnte). Es ist allerdings sehr gut denkbar, dass die “Verankerung” in deutscher Geschichte und Tradition, die sich in etlichen seiner frühen Romane finden lässt, Meyer eine solide Basis geboten hat, auf der er seine phantastischen Ideen (die in seinen Jugendbüchern ab der Merle-Trilogie (2001-2002) zumindest vordergründig wesentlich spektakulärer wurden als in seinen Romanen für Erwachsene) aufsetzen und sich entwickeln lassen konnte.

Kai Meyers bereits erwähnte Liebe zum Kino hat nicht nur in Das zweite Gesicht (wo sie ja quasi zum Thema gemacht wurde) ihre Spuren hinterlassen, sondern auch in einigen anderen seiner frühen Werke, und die Arkadien-Trilogie (Arkadien erwacht (2009), Arkadien brennt (2010) und Arkadien fällt (2011)) ist laut eigener Aussage von  den Motiven und der Ästhetik des italienischen Horrorfilms beeinflusst (wobei man natürlich nie vergessen sollte, dass ein Roman normalerweise auf einem Konglomerat von Ideen und Inspirationen beruht, die erst durch die spezifische Ausarbeitung des jeweiligen Autors bzw. der jeweiligen Autorin zu etwas Neuem, Eigenem werden und ihre Wirkung entfalten). Selbst in der Trilogie Die Sturmkönige – dem aus den Bänden Dschinnland (2008), Wunschkrieg und Glutsand (beide 2009) bestehenden einzigen Fantasy-Zyklus für Erwachsene, den Kai Meyer geschrieben hat – gibt es Szenen, die Assoziationen an Ray Harryhausens Sindbad-Filme oder den 40er-Jahre-Klassiker Der Dieb von Bagdad aufsteigen lassen.

den Motiven und der Ästhetik des italienischen Horrorfilms beeinflusst (wobei man natürlich nie vergessen sollte, dass ein Roman normalerweise auf einem Konglomerat von Ideen und Inspirationen beruht, die erst durch die spezifische Ausarbeitung des jeweiligen Autors bzw. der jeweiligen Autorin zu etwas Neuem, Eigenem werden und ihre Wirkung entfalten). Selbst in der Trilogie Die Sturmkönige – dem aus den Bänden Dschinnland (2008), Wunschkrieg und Glutsand (beide 2009) bestehenden einzigen Fantasy-Zyklus für Erwachsene, den Kai Meyer geschrieben hat – gibt es Szenen, die Assoziationen an Ray Harryhausens Sindbad-Filme oder den 40er-Jahre-Klassiker Der Dieb von Bagdad aufsteigen lassen.

Um das Ganze nicht doch zu einer Auflistung seiner Werke gerinnen zu lassen, sei nur noch angemerkt, dass Kai Meyer nicht nur gerne und freimütig über die Werke und Künstler redet, die ihn beeindruckt und beeinflusst haben, sondern auch keinerlei Berührungsängste zum in Deutschland nur begrenzt (bzw. wenn, dann vor allem als Graphic Novel) wohlgelittenen Medium Comic hat. Und das nicht erst, seit mehrere seiner Werke als Comic adaptiert wurden (mit deren Adaption er sich übrigens sehr zufrieden zeigt), denn bereits 2001 hat er zusammen mit dem Zeichner Dieter Jüdt (der auch den Roman Das Gelübde illustriert hat) unter dem Titel Engel: Pandoramicum ein Comic-Album zum Rollenspiel Die Chroniken der Engel geschaffen.

Es ließe sich gewiss noch so manches über Kai Meyer und seine Romane (die längst nicht alle erwähnt wurden) sagen, aber wer Genaueres zu dem einen oder anderen Titel wissen will, findet im Netz mehr als genug Möglichkeiten, sich zu informieren. Deshalb bleibt an dieser Stelle nur noch eins: Herzlichen Glückwunsch, Kai! Und weiterhin viel Erfolg!

Bibliotheka Phantastika gratuliert Adrian Cole, der heute 65 Jahre alt wird. Wem dieser Name nichts sagt, dürfte sich hierzulande in guter Gesellschaft befinden, denn bei gerade einmal drei übersetzten Geschichten kann man nicht behaupten, dass das Oeuvre des am 22. Juli 1949 in Plymouth in der englischen Grafschaft Devon geborenen Adrian Christopher Synnot Cole in Deutschland sonderlich präsent gewesen wäre – und das, obwohl er in den 70er und 80er Jahren recht fleißig und im angloamerikanischen Sprachraum auch durchaus bekannt war.

Angefangen hat alles 1974, als Coles erste Kurzgeschichten in Anthologien erschienen, auf die recht bald die Trilogie The Dreamlords – bestehend aus den Romanen A Plague of Nightmares, Lord of Nightmares (beide 1975) und Bane of Nightmares (1976) – folgte. Auf dem Cover anfangs (d.h. bei der Erstauflage der beiden ersten Bände) als “Fantasy and Horror in the tradition of Tolkien and Lovecraft” beworben, wurde daraus bei Band drei “Heroic Fantasy in the tradition of Robert E. Howard”. Das Problem ist nur, dass keine dieser Aussagen stimmt. Gewiss, es gibt in den Dreamlords Heroic-Fantasy- und Horrorelemente (und Letztere sind für die düstere Grundstimmung verantwortlich, die die ganze Trilogie durchzieht), doch am ehesten handelt es sich bei diesen drei Romanen um fantastische Planetenabenteuer in der Tradition eines Edgar Rice Burroughs (nur eben wesentlich düsterer und ein bisschen moderner).

Besagte düstere Grundstimmung ist auch ein Kennzeichen der Geschichten um The Voidal, die – beginnend mit “The Coming of the Voidal” (1977) – Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre in diversen Magazinen wie Fantasy Tales, Fantasy Crossroads oder Weirdbook, aber auch in noch wesentlich kleinauflagigeren Publikationen und gelegentlich sogar einmal einer Anthologie (Heroic Fantasy (1979)) erschienen (oder auch nicht). The Voidal ist eine weitere Version des (verfluchten) Wanderers, den man vor allem in der Sword & Sorcery recht häufig finden konnte, allerdings sind sowohl die Figur wie vor allem auch das Setting, in dem sie ihre Abenteuer erlebt, recht ungewöhnlich: the Voidal ist ein Krieger, dem von den Dark Gods all seine Erinnerungen geraubt wurden, und der nun dazu verdammt ist, auf der Suche nach seiner Vergangenheit, seiner Identität und seiner Seele – zumeist von seinem familiar Elfloq begleitet – die Welten eines fantastischen Omniverse zu durchwandern. Da die Dark Gods anscheinend noch Pläne mit ihm haben, haben sie the Voidal mit einer mächtigen Waffe – der Oblivion Hand – ausgestattet, doch diese Waffe hat ihren eigenen Willen, sodass the Voidal immer wieder auch für jene zur Gefahr wird, die ihm wohlgesonnen sind. Auf ihrer langen Wanderung durch das Omniverse geraten the Voidal und Elfloq auf ebenso bizarre wie alptraumhafte Welten und begegnen machtgierigen Zauberern, verrückten Götten und allerlei menschlichen und nichtmenschlichen Monstrositäten, die Cole manchmal auf eine etwas zu barocke, adjektivüberladene Weise schildert. Und so liest sich das Ganze ein bisschen wie eine Mischung aus Michael Moorcock und Jack Vance, versehen mit einem kräftigen Spritzer Clark Ashton Smith und einer Prise H.P. Lovecraft (oder, um das Medium zu wechseln: wie eine Umsetzung der überbordenden Tableaus, die der französische Comiczeichner Phillippe Druillet im Rahmen seiner Lone Sloane Saga geschaffen hat). So richtig lassen sich die Geschichten um the Voidal allerdings erst würdigen, seit sie gesammelt erschienen sind. Auf den ersten Band Oblivion Hand (2001) mussten die Leser und Leserinnen der ersten Stunde nicht ganz 25 Jahre warten, auf die beiden Folgebände The Long Reach of Night und The Sword of Shadows (beide 2011) dann noch einmal zehn Jahre länger. In diesen drei Bänden sind sämtliche Geschichten um the Voidal und Elfloq – teilweise in leicht überarbeiteteter Form – enthalten, darunter auch etliche, die zwar bereits in den 80er Jahren geschrieben aber nicht veröffentlicht wurden, weil das Magazin, in dem sie erscheinen sollten, eingestellt wurde. Und erst in dieser, vor allem im dritten Band um neue Abenteuer ergänzten Ausgabe wird so richtig deutlich, wohin die ganze Geschichte eigentlich läuft, wenn locker miteinander verbundene Stories allmählich zu Episoden in einer deutlich weiter gespannten Handlung werden.

Besagte düstere Grundstimmung ist auch ein Kennzeichen der Geschichten um The Voidal, die – beginnend mit “The Coming of the Voidal” (1977) – Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre in diversen Magazinen wie Fantasy Tales, Fantasy Crossroads oder Weirdbook, aber auch in noch wesentlich kleinauflagigeren Publikationen und gelegentlich sogar einmal einer Anthologie (Heroic Fantasy (1979)) erschienen (oder auch nicht). The Voidal ist eine weitere Version des (verfluchten) Wanderers, den man vor allem in der Sword & Sorcery recht häufig finden konnte, allerdings sind sowohl die Figur wie vor allem auch das Setting, in dem sie ihre Abenteuer erlebt, recht ungewöhnlich: the Voidal ist ein Krieger, dem von den Dark Gods all seine Erinnerungen geraubt wurden, und der nun dazu verdammt ist, auf der Suche nach seiner Vergangenheit, seiner Identität und seiner Seele – zumeist von seinem familiar Elfloq begleitet – die Welten eines fantastischen Omniverse zu durchwandern. Da die Dark Gods anscheinend noch Pläne mit ihm haben, haben sie the Voidal mit einer mächtigen Waffe – der Oblivion Hand – ausgestattet, doch diese Waffe hat ihren eigenen Willen, sodass the Voidal immer wieder auch für jene zur Gefahr wird, die ihm wohlgesonnen sind. Auf ihrer langen Wanderung durch das Omniverse geraten the Voidal und Elfloq auf ebenso bizarre wie alptraumhafte Welten und begegnen machtgierigen Zauberern, verrückten Götten und allerlei menschlichen und nichtmenschlichen Monstrositäten, die Cole manchmal auf eine etwas zu barocke, adjektivüberladene Weise schildert. Und so liest sich das Ganze ein bisschen wie eine Mischung aus Michael Moorcock und Jack Vance, versehen mit einem kräftigen Spritzer Clark Ashton Smith und einer Prise H.P. Lovecraft (oder, um das Medium zu wechseln: wie eine Umsetzung der überbordenden Tableaus, die der französische Comiczeichner Phillippe Druillet im Rahmen seiner Lone Sloane Saga geschaffen hat). So richtig lassen sich die Geschichten um the Voidal allerdings erst würdigen, seit sie gesammelt erschienen sind. Auf den ersten Band Oblivion Hand (2001) mussten die Leser und Leserinnen der ersten Stunde nicht ganz 25 Jahre warten, auf die beiden Folgebände The Long Reach of Night und The Sword of Shadows (beide 2011) dann noch einmal zehn Jahre länger. In diesen drei Bänden sind sämtliche Geschichten um the Voidal und Elfloq – teilweise in leicht überarbeiteteter Form – enthalten, darunter auch etliche, die zwar bereits in den 80er Jahren geschrieben aber nicht veröffentlicht wurden, weil das Magazin, in dem sie erscheinen sollten, eingestellt wurde. Und erst in dieser, vor allem im dritten Band um neue Abenteuer ergänzten Ausgabe wird so richtig deutlich, wohin die ganze Geschichte eigentlich läuft, wenn locker miteinander verbundene Stories allmählich zu Episoden in einer deutlich weiter gespannten Handlung werden.

Zwischen 1976 und 1983 – also ungefähr in der Zeit, in der the Voidal noch in diversen Magazinen sein Unwesen trieb – verfasste Adrian Cole sieben Einzelromane, die größtenteils dem Horror zuzurechnen sind, ehe er sich mit der Omaran Saga wieder der Fantasy zuwandte. Die vier Romane A Place Among the Fallen (1986), Throne of Fools (1987), The  King of Light and Shadows und The Gods in Anger (beide 1988) bieten mehr oder weniger klassische epische Fantasy, die mit einem echten Paukenschlag beginnt und in der Cole ebenfalls wieder seiner Leidenschaft für bizarre Figuren und absonderliche Gegebenheiten und Örtlichkeiten frönt (wenn auch nicht auf so ausgeprägte Weise wie in den Voidal-Stories). Auch in diesen vier Romanen herrscht eine düstere Grundstimmung, die sie vom Fantasy-Mainstream der zweiten Hälfte der 80er Jahre deutlich unterscheidet und eine Brücke zur (damals mehr oder weniger vom Markt verschwundenen) Sword & Sorcery bzw. Heroic Fantasy schlägt.

King of Light and Shadows und The Gods in Anger (beide 1988) bieten mehr oder weniger klassische epische Fantasy, die mit einem echten Paukenschlag beginnt und in der Cole ebenfalls wieder seiner Leidenschaft für bizarre Figuren und absonderliche Gegebenheiten und Örtlichkeiten frönt (wenn auch nicht auf so ausgeprägte Weise wie in den Voidal-Stories). Auch in diesen vier Romanen herrscht eine düstere Grundstimmung, die sie vom Fantasy-Mainstream der zweiten Hälfte der 80er Jahre deutlich unterscheidet und eine Brücke zur (damals mehr oder weniger vom Markt verschwundenen) Sword & Sorcery bzw. Heroic Fantasy schlägt.

Auf die Omaran Saga folgte eine vierteilige Reihe mit dem Titel Star Requiem, deren vier Romane Mother of Storms, Thief of Dreams (beide 1989), Warlord of Heaven und Labyrinth of Worlds (beide 1990) den Kampf der letzten Überlebenden der Menschheit gegen mächtige Aliens schildern. Anschließend wandte Cole sich wieder Einzeltiteln wie Blood Red Angel (1993) und Storm Over Atlantis (2001; beides Fantasy) und The Crimson Talisman (2005; einem Roman zum Rollenspiel-Universum Eberron) zu. Nach einigen Jahren Pause ist Adrian Cole inzwischen wieder aktiv und hat mit Night of the Heroes (2011) eine Hommage an die Pulps verfasst, und in Kürze wird mit The Shadow Academy (2014) ein Alternativwelt-Roman über ein etwas anders Britannien erscheinen. Ob es allerdings einer dieser Titel jemals zu einer deutschen Ausgabe bringen wird, darf angesichts der Tatsache, dass es noch nicht einmal die Omaran Saga nach Deutschland geschafft hat, durchaus bezweifelt werden.

Bibliotheka Phantastika erinnert an David Feintuch, der heute 70 Jahre alt geworden wäre. Im Gegensatz zu einigen seiner Kollegen und Kolleginnen, die anlässlich ihres Geburtstags hier im Blog auftauchen, dürfte der Name des am 21. Juli 1944 in Yonkers, New York, geborenen Rechtsanwalts, Antiquitätenhändlers und Autors David Feintuch zumindest dem Teil unserer Leserschaft ein Begriff sein, der sich auch für SF interessiert, denn das Werk, mit dem Feintuch bekannt wurde – der siebenteilige Zyklus um Nicholas Seafort – ist komplett auf Deutsch erschienen und hat auch hierzulande eine gewisse Popularität erlangt. Im Mittelpunkt der mit Midshipman’s Hope (1994; dt. Sternenkadett Nick Seafort (1995)) begonnenen Saga steht ein Mann, der durch die Umstände in eine Position kommt, für die er (noch) nicht geeignet ist, seiner Verantwortung aber nach bestem Wissen und Gewissen gerecht werden will – was bei einer Figur mit den Charakterzügen Seaforts unausweichlich zu jeder Menge Selbstzweifeln und Schuldgefühlen führt.

Interessanterweise ist auch Rodrigo, die Hauptfigur von Feintuchs erstem Fantasyroman The Still (1997; dt. Der Spiegel von Caledon (1999)) jemand, der durch die Umstände in eine Position gerät, für die er (noch) nicht geeignet ist. Damit enden die Gemeinsamkeiten allerdings auch schon. Denn während Nicholas Seafort ein zwar häufig anstrengender, aber aufgrund seiner äußeren und inneren Zwänge fast schon tragischer Held ist, ist Rodrigo – oder Roddy, wie er zumeist genannt wird – das, was man im Englischen a spoiled brat nennt. Als ältester Sohn der Königin von Caledon und Thronerbe kann er sich das natürlich auch leisten, doch als seine Mutter überraschend stirbt, ändern sich die Dinge grundlegend. Denn nicht zuletzt Rodrigos unangenehme Charaktereigenschaften machen es seinem Onkel Margenthor leicht, den Rat zu überzeugen, dass Rodrigo zu jung ist, um den Thron zu besteigen, und sich selbst als Regent einsetzen zu lassen. Und wer erst einmal Regent ist, hat häufig nicht so recht Lust, freiwillig vom Herrschen zu lassen. Das wird auch Rodrigo klar, der zwar arrogant und selbstsüchtig, aber keineswegs dumm ist, und so macht er sich mit ein paar Vertrauten auf, um bei den Adligen des Reiches für seine Sache zu werben – alsbald verfolgt von den Häschern seines Onkels und dessen Verbündeten. Um überhaupt eine Chance zu haben, eines Tages den Thron doch noch besteigen zu können, muss Rodrigo die magische Macht seiner Mutter erben (die eng mit dem titelgebenden Still bzw. Spiegel von Caledon verknüpft ist) – doch das wiederum setzt voraus, dass er nicht lügt und keinen Sex mit einer Frau hat, solange er nicht zum König gekrönt ist – was ihm nicht unbedingt gefällt …

Interessanterweise ist auch Rodrigo, die Hauptfigur von Feintuchs erstem Fantasyroman The Still (1997; dt. Der Spiegel von Caledon (1999)) jemand, der durch die Umstände in eine Position gerät, für die er (noch) nicht geeignet ist. Damit enden die Gemeinsamkeiten allerdings auch schon. Denn während Nicholas Seafort ein zwar häufig anstrengender, aber aufgrund seiner äußeren und inneren Zwänge fast schon tragischer Held ist, ist Rodrigo – oder Roddy, wie er zumeist genannt wird – das, was man im Englischen a spoiled brat nennt. Als ältester Sohn der Königin von Caledon und Thronerbe kann er sich das natürlich auch leisten, doch als seine Mutter überraschend stirbt, ändern sich die Dinge grundlegend. Denn nicht zuletzt Rodrigos unangenehme Charaktereigenschaften machen es seinem Onkel Margenthor leicht, den Rat zu überzeugen, dass Rodrigo zu jung ist, um den Thron zu besteigen, und sich selbst als Regent einsetzen zu lassen. Und wer erst einmal Regent ist, hat häufig nicht so recht Lust, freiwillig vom Herrschen zu lassen. Das wird auch Rodrigo klar, der zwar arrogant und selbstsüchtig, aber keineswegs dumm ist, und so macht er sich mit ein paar Vertrauten auf, um bei den Adligen des Reiches für seine Sache zu werben – alsbald verfolgt von den Häschern seines Onkels und dessen Verbündeten. Um überhaupt eine Chance zu haben, eines Tages den Thron doch noch besteigen zu können, muss Rodrigo die magische Macht seiner Mutter erben (die eng mit dem titelgebenden Still bzw. Spiegel von Caledon verknüpft ist) – doch das wiederum setzt voraus, dass er nicht lügt und keinen Sex mit einer Frau hat, solange er nicht zum König gekrönt ist – was ihm nicht unbedingt gefällt …

Man muss David Feintuch zubilligen, dass er mit The Still einen ungewöhnlichen Weg gegangen ist, denn einen echten Unsympathen zur Hauptfigur zu machen, ist … mutig. Vor allem, da dieser Unsympath (im Gegensatz etwa zum leprakranken Thomas Covenant, dessen Krankheit sein Verhalten zwar nicht entschuldigen kann, aber zumindest ein bisschen nachvollziehbar macht) kein wie auch immer geartetes Leiden vorweisen kann, sondern wirklich nichts weiter als ein verzogenes, egozentrisches und grausames Bürschchen ist, das aus seinem gewohnten Leben gerissen wird und auch seinen Freunden und Verbündeten anfangs das Leben schwer macht. Natürlich ändert sich Rodrigo irgendwann – langsam und allmählich – doch bis es soweit ist, braucht man als Leser eine Menge Ausdauer und muss über viele Seiten hinweg eine Figur begleiten, die das krasse Gegenteil eines angenehmen Reisegefährten ist.

Dass (der inzwischen geläuterte) Rodrigo sein Ziel schließlich erreicht, kann man bereits anhand des Titels des zweiten Bands des (ab diesem Band) als Rodrigo of Caledon betitelten Zyklus erahnen, doch es ist auch davon auszugehen, dass er auch in The King (2002) noch mit ausreichend Problemen zu kämpfen hat, denn sein Königreich ist von fremden Besatzern okkupiert.

Inwieweit David Feintuch Rodrigo of Caledon noch weitere Abenteuer erleben lassen wollte, ist nicht bekannt. Tatsache ist, dass er außer der siebenteiligen Nick-Seafort-Saga und den beiden Romanen um Rodrigo keine SF oder Fantasy geschrieben hat – und auch keine mehr schreiben wird, denn am 16. März 2006 ist er im Alter von 61 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Sheri S. Tepper, die heute 85 Jahre alt wird. Wenn es mit Ursula K. Le Guin nicht bereits eine Autorin gäbe, die schon seit vielen Jahren als Grande Dame der amerikanischen SF & Fantasy gilt – und das völlig zu recht –, dann wäre die am 16. Juli 1929 in Littleton, Colorado, geborene Sheri Stewart Tepper eine der aussichtsreichsten Anwärterinnen auf diesen Titel. Und das, obwohl sie eigentlich eine Spätberufene ist, denn ernsthaft phantastische und nichtphantastische Genreliteratur begann sie erst zu schreiben, als sie bereits in den 50er war – von da an allerdings mit Nachdruck. So hat sie zwischen 1983 – in diesem Jahr erschien ihr erster Roman King’s Blood Four – und 2000 mehr als  40 Romane veröffentlicht, gut dreißig davon zählen zur SF & Fantasy, und bei ihnen steht Sheri S. Tepper auf dem Cover; hinzu kommen ein Horrorroman (als E.E. Horlak) und ein gutes Dutzend Krimis (als A.J. Orde und B.J. Oliphant). Hier wird es im Folgenden natürlich nur um einige ihrer Fantasyromane gehen, die sie fast alle am Anfang ihrer Karriere in den 80er Jahren verfasst hat (und die häufig gar keine richtigen Fantasyromane sind, auch wenn sie sich über weite Strecken als solche lesen bzw. lesen lassen).

40 Romane veröffentlicht, gut dreißig davon zählen zur SF & Fantasy, und bei ihnen steht Sheri S. Tepper auf dem Cover; hinzu kommen ein Horrorroman (als E.E. Horlak) und ein gutes Dutzend Krimis (als A.J. Orde und B.J. Oliphant). Hier wird es im Folgenden natürlich nur um einige ihrer Fantasyromane gehen, die sie fast alle am Anfang ihrer Karriere in den 80er Jahren verfasst hat (und die häufig gar keine richtigen Fantasyromane sind, auch wenn sie sich über weite Strecken als solche lesen bzw. lesen lassen).

Sheri S. Teppers Erstling war – wie bereits erwähnt – King’s Blood Four (1983), und dieser Roman bildet zusammen mit den Folgebänden Necromancer Nine (ebenfalls 1983) und Wizard’s Eleven (1984) eine Trilogie mit dem Titel The True Game (auch als Sammelband (1985)). In den drei Bänden wird die Geschichte von Peter erzählt, einem 15-jährigen Jungen unbekannter Herkunft, der wie viele andere Menschen auf seiner Welt über eine besondere Gabe verfügt. Peter erlernt in einem Internat die Regeln eines komplizierten (ein bisschen an Schach erinnernden) Spiels, um sich auf das echte, titelgebende und tödliche “wahre Spiel” vorzubereiten, nach dessen Regeln die Machtkämpfe der anscheinend magisch begabten Mächtigen dieser Welt ablaufen. Doch für Peter entwickeln die Dinge sich nicht wie geplant, denn er wird nicht nur von einem seiner Lehrer verführt, sondern auch verraten und viel zu früh in das True Game hineingezogen … King’s Blood Four enthält viele Elemente eines typischen Fantasyromans, die allerdings bereits in diesem Roman, vor allem aber in den Folgebänden gebrochen werden, so dass man die gesamte Trilogie mit einer Art Wohlfühlgefühl beginnt – und am Ende ein gewisses Unbehagen verspürt.

Die drei True-Game-Romane waren erfolgreich genug, dass danach auch Sheri S. Teppers eigentlicher Erstling The Revenants (1984) auf den Markt kommen konnte, der dem Verlag als erster Roman einer bislang unbekannten Newcomerin zu lang gewesen war, und in dem es um eine etwas andere Queste mit kleinen Haken geht. Kurz darauf erschien mit Marianne, The Magus, and the Manticore (1985) der erste Band der einige Jahre später mit Marianne, The Madame, and the Momentary Gods (1988) und Marianne, the Matchbox, and the Malachite Mouse (1989) fortgesetzten bzw. vollendeten Marianne Trilogy (1990 auch als SB), die vor allem bei Teppers Leserinnen als ihr bestes Werk gilt.

Doch vor den Bänden zwei und drei der Marianne Trilogy erweiterte Sheri S. Tepper die ursprüngliche True-Game-Trilogie auf eine insgesamt neun Bände umfassende Sequenz, die ebenfalls unter dem Obertitel True Game läuft: Zuerst um ein Prequel, in dem die Geschichte von Peters Mutter, der Gestaltwandlerin Mavin Manyshaped erzählt wird und die aus den Romanen The Song of Mavin Manyshaped, The Flight of Mavin Manyshaped und The Search of Mavin Manyshaped (alle 1985; 1986 auch als SB The Chronicles of Mavin Manyshaped) besteht, danach um drei Bände, die anfangs mehr oder weniger parallel zur ersten Trilogie spielen, danach zeitlich über sie hinausreichen; diese drei Romane, in denen mit Jinian eine interessante Figur die Hauptrolle spielt – Jinian Footseer (1985), Dervish Daughter und Jinian Star-Eye (beide 1986) – offenbaren einige Hintergründe über die Welt und das “wahre Spiel” und schließen die Sequenz schlüssig (wenn auch mit einer zumindest fragwürdig zu nennenden Komponente) ab, was sich auch am Titel des Sammelbands – The End of the Game (1987) – erkennen lässt.

Sheri S. Tepper ist eine Autorin mit Überzeugungen, in deren Büchern immer wieder Themen wie die Unterdrückung der Frauen und Schwachen, die rücksichtslose Durchsetzung der Macht des bzw. der Stärkeren oder der ökologische Raubbau an der Umwelt eine Rolle spielen. Vielleicht hat sie festgestellt, dass ihr die SF mehr Möglichkeiten für die Behandlung feministischer und ökologischer Themen bietet, denn ab Ende der 80er hat sie sich (abgesehen von den beiden letzten Marianne-Bänden und einer weiteren Ausnahme) verstärkt der SF zugewandt (wobei die SF-Komponente auch in den späteren Bänden der True-Game-Sequenz deutlicher wird). So fühlt sich etwa der aus den Romanen Northshore und Southshore (beide 1987) bestehende Zweiteiler The Awakeners (1988 auch als SB) anfangs auch wie Fantasy an, doch schon bald tauchen eindeutige SF-Elemente auf. Und ab The Gate to Women’s Country (1988) kann ungeachtet der Tatsache, dass Teppers SF (fast) immer auch eine phantastische oder fantasyhafte Komponente enthält, kein Zweifel mehr daran bestehen, wo ihre Romane zu verorten sind.

Oben erwähnte Ausnahme ist Beauty (1991, rev. 1992; dt. Die Schöne (1995)), ein mit dem Locus Award als bester Fantasyroman ausgezeichneter Roman, der sich nur schwer einem Genre zuordnen lässt. Beauty ist eine düstere, verzerrte, nicht mehr als Nacherzählung zu betrachtende Transformation des Märchens Dornröschen in eine Welt, in der SF-Elemente ebenso auftauchen wie solche aus typischen Märchen, deren Hauptfigur dem eigentlichen Fluch entgeht, nur um per Zeitreise in eine dystopische Zukunft zu gelangen, wo sie nicht nur mit einer ökologischen Katastrophe konfrontiert wird, sondern auch auf der persönlichen Ebene allerhand Schlimmes erleiden muss. Beauty ist ein toll erzählter Roman, der einem trotzdem – oder gerade deswegen? – einen Schlag in die Magengrube versetzt, der lange nachwirkt. Und er ist ein hervorragendes Beispiel dafür, warum Tepper bei ihren Leserinnen und Lesern alles andere als unumstritten ist: wer leicht konsumierbare Fluchtlektüre sucht, wird bei ihr nicht fündig werden (bzw. allenfalls in einigen Bänden der True-Game-Sequenz) – schließlich sagt sie von sich: “I’m a preacher who writes!”* Und sie scheut sich nicht, die Probleme, die sie zu erkennen glaubt, einerseits drastisch zu schildern, und andererseits mindestens ebenso drastische Lösungsvorschläge anzubieten. So nachvollziehbar der Zorn ist, der in ihren Werken und Interviews erkennbar wird, so bedauerlich ist dennoch, dass sie bei ihren neueren Werken gelegentlich über das Predigen ein bisschen das Erzählen zu vergessen scheint, denn grundsätzlich ist Sheri S. Tepper eine sehr gute Erzählerin, was sich an fast allen ihren Werken bis etwa Mitte der 90er erkennen lässt.

Oben erwähnte Ausnahme ist Beauty (1991, rev. 1992; dt. Die Schöne (1995)), ein mit dem Locus Award als bester Fantasyroman ausgezeichneter Roman, der sich nur schwer einem Genre zuordnen lässt. Beauty ist eine düstere, verzerrte, nicht mehr als Nacherzählung zu betrachtende Transformation des Märchens Dornröschen in eine Welt, in der SF-Elemente ebenso auftauchen wie solche aus typischen Märchen, deren Hauptfigur dem eigentlichen Fluch entgeht, nur um per Zeitreise in eine dystopische Zukunft zu gelangen, wo sie nicht nur mit einer ökologischen Katastrophe konfrontiert wird, sondern auch auf der persönlichen Ebene allerhand Schlimmes erleiden muss. Beauty ist ein toll erzählter Roman, der einem trotzdem – oder gerade deswegen? – einen Schlag in die Magengrube versetzt, der lange nachwirkt. Und er ist ein hervorragendes Beispiel dafür, warum Tepper bei ihren Leserinnen und Lesern alles andere als unumstritten ist: wer leicht konsumierbare Fluchtlektüre sucht, wird bei ihr nicht fündig werden (bzw. allenfalls in einigen Bänden der True-Game-Sequenz) – schließlich sagt sie von sich: “I’m a preacher who writes!”* Und sie scheut sich nicht, die Probleme, die sie zu erkennen glaubt, einerseits drastisch zu schildern, und andererseits mindestens ebenso drastische Lösungsvorschläge anzubieten. So nachvollziehbar der Zorn ist, der in ihren Werken und Interviews erkennbar wird, so bedauerlich ist dennoch, dass sie bei ihren neueren Werken gelegentlich über das Predigen ein bisschen das Erzählen zu vergessen scheint, denn grundsätzlich ist Sheri S. Tepper eine sehr gute Erzählerin, was sich an fast allen ihren Werken bis etwa Mitte der 90er erkennen lässt.

In Deutschland sind neben dem o.g. Die Schöne nur fünf SF-Romane (aus der zwischen 1987 und 1992 liegenden Phase ihres Schaffens) und die ersten drei Romane um das True Game erschienen. Letztere als Der Königszug, Der Nekromant und Das dreizehnte Talent (alle 1999) unter dem – dieses Mal wirklich treffenden – Obertitel Das wahre Spiel.

* – in einem Interview in Strange Horizons, das man hier nachlesen kann (aber Vorsicht: auch wenn man Manches von dem, was Sheri S. Tepper hier sagt, gewiss nachvollziehen kann, gilt das gewiss nicht für alle ihre Aussagen – im Gegenteil)

Wer es sich mit den richtigen Göttern verscherzt, nimmt besser die Beine in die Hand! Gerade erst sind Atticus und Granuaile den lästigen Bacchus los geworden, da schicken sich die nächsten Götter an, die beiden Druiden quer durch das moderne Europa zu jagen. Artemis und Diana, die Göttinnen der Jagd, sind wenig begeistert von der Gefangennahme Bacchus’ und nur zu gewillt, die beiden Druiden endlich ins Jenseits zu befördern.

Wer es sich mit den richtigen Göttern verscherzt, nimmt besser die Beine in die Hand! Gerade erst sind Atticus und Granuaile den lästigen Bacchus los geworden, da schicken sich die nächsten Götter an, die beiden Druiden quer durch das moderne Europa zu jagen. Artemis und Diana, die Göttinnen der Jagd, sind wenig begeistert von der Gefangennahme Bacchus’ und nur zu gewillt, die beiden Druiden endlich ins Jenseits zu befördern.

Zur Rezension bitte hier entlang.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Glen Cook, der heute 70 Jahre alt wird. Dem Teil unserer Stammleserschaft, der öfter mal in unser Forum schaut, wird der nachfolgende Beitrag wenig oder gar nichts Neues bringen, denn ungeachtet der Tatsache, dass nur ein knappes Viertel seiner rund 50 Romane ins Deutsche  übersetzt wurde, ist der am 09. Juli 1944 in New York City geborene Glen Charles Cook einer der Autoren, deren Werke dort immer mal wieder erwähnt bzw. diskutiert werden. Cooks erste, dem Genre zuzurechnende Veröffentlichung war die Fantasystory “Silverheels” im Magazin Witchcraft & Sorcery # 6 im Mai 1971, die in der gleichen Welt spielt wie der Romanzyklus um das Dread Empire, der allerdings erst ein paar Jahre später erscheinen sollte. Auf zwei, drei weitere SF- und Fantasystories folgte als erster Roman The Heirs of Babylon (1972), ein Post-Doomsday-Roman, und danach ging es mit einer oder zwei Geschichten pro Jahr tröpfchenweise weiter – bis 1979.

übersetzt wurde, ist der am 09. Juli 1944 in New York City geborene Glen Charles Cook einer der Autoren, deren Werke dort immer mal wieder erwähnt bzw. diskutiert werden. Cooks erste, dem Genre zuzurechnende Veröffentlichung war die Fantasystory “Silverheels” im Magazin Witchcraft & Sorcery # 6 im Mai 1971, die in der gleichen Welt spielt wie der Romanzyklus um das Dread Empire, der allerdings erst ein paar Jahre später erscheinen sollte. Auf zwei, drei weitere SF- und Fantasystories folgte als erster Roman The Heirs of Babylon (1972), ein Post-Doomsday-Roman, und danach ging es mit einer oder zwei Geschichten pro Jahr tröpfchenweise weiter – bis 1979.

Denn mit A Shadow of All Night Falling kam in besagtem Jahr nicht nur der Auftakt der Dread Empire Trilogy auf den Markt, sondern das Erscheinen dieses Romans kennzeichnet darüberhinaus den Beginn einer Phase, in der Glen Cook überaus produktiv war (vor allem, wenn man bedenkt, dass er die ganze Zeit über bei GM angestellt war und somit nur nebenberuflich geschrieben hat) und den jeweiligen Grundstein für all die Zyklen gelegt hat, die seinen Ruf begründet und ihn zu so etwas wie einem Kultautor gemacht haben. A Shadow of All Night Falling und die Folgebände October’s Baby und All Darkness Met (beide 1980) erzählen die Geschichte eines gewaltigen Krieges – oder, genauer, des gewaltigsten Krieges seit Menschengedenken (auch wenn es Figuren gibt, die sich an noch größere Kriege erinnern können) –, vor allem und in erster Linie drehen sich die drei Romane aber um die Schicksale einer Handvoll Personen, die auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden sind. Das fängt an mit Mocker, dem kauderwelschenden Scharlatan, dessen Ziele lange Zeit so unklar bleiben wie seine Herkunft, geht weiter mit Nepanthe, der Tochter der Storm Kings von Iwa Skolovda, die anfangs nur eine Schachfigur in einem komplizierten Intrigenspiel ist, und mit Varthlokkur, dem letzten Erben von Ilkazar und gefürchtetsten Magier des Westens, bis sich allmählich Bragi Ragnarson in den Mittelpunkt des Geschehens schiebt, ein Nordmann und Abenteurer, der plötzlich mitten in einem Schlamassel steckt, der dem, dessentwegen er seine Heimat verlassen hat, verdammt ähnlich ist (und der den zwielichtigen Mocker von früher kennt). Ebenfalls eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen Haroun bin Yousif, der König ohne Thron, und Mist, eine Prinzessin (und kurzfristige Kaiserin von Shinsan, dem Reich, das dem ganzen Zyklus seinen Titel gibt). Und dann ist da natürlich noch der Star Rider … Glen Cooks Dread Empire Trilogy ist ganz gewiss kein leichter, eingängiger Lesestoff. Als Leser wird man sehr unvermittelt ins Geschehen geworfen, und auch wenn es Cook von Anfang an gelingt, ebensosehr ein Gefühl für große Zeiträume zu vermitteln wie auch dafür, Zeuge gewaltiger, welterschütternder Ereignisse zu sein, dauert es einige Zeit, bis die Figuren an Konturen und Charaktertiefe gewinnen. Andererseits stehen trotz des epischen Rahmens immer die Figuren und ihre nur allzu menschlichen Hoffnungen und Wünsche,  ihr Leiden und ihre Enttäuschungen im Fokus. Glen Cook erzählt in der (auch als Sammelband unter dem Titel A Cruel Wind (2006) erschienenen) Dread Empire Trilogy zwar von einem großen Krieg, aber vor allem von menschlichen Schicksalen.

ihr Leiden und ihre Enttäuschungen im Fokus. Glen Cook erzählt in der (auch als Sammelband unter dem Titel A Cruel Wind (2006) erschienenen) Dread Empire Trilogy zwar von einem großen Krieg, aber vor allem von menschlichen Schicksalen.

Mit The Swordbearer (1982) folgte ein Einzelband, in dem es um die Geschichte Gathrids geht, eines jungen Mannes, der von Heldentaten und Ruhm träumt und der eines Tages ein uraltes magisches Schwert findet und dadurch plötzlich die Chance bekommt, seine Träume Wirklichkeit werden zu lassen und sich an den Mördern seiner Familie zu rächen – allerdings muss er bald feststelle, dass die Sache einen verdammt großen Haken hat. Im gleichen Jahr erschien mit der Starfishers Trilogy eine komplette SF-Trilogie, ehe Cook sich mit den beiden Prequels The Fire in His Hands (1984) und With Mercy Toward None (1985) wieder dem Dread Empire zuwandte. In den beiden (auch als Sammelband A Fortress In Shadow (2007) erschienenen) Bänden lernen wir nicht nur den Propheten El Murid kennen, der davon träumt, die Stämme der Wüste Hammad al Nakir zu einen und ihnen Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand zu bringen, sondern begegnen u.a. auch Haroun bin Yousif, Bragi Ragnarson und Mocker wieder und erfahren mehr über ihre Vergangenheit.

Parallel zu diesen beiden Romanen kamen mit The Black Company, Shadows Linger (beide 1984) und The White Rose (1985) auch die ersten drei – gelegentlich auch als Books of the North bezeichneten – Bände des Werkes auf den Markt, das bis heute am ehesten mit Cooks Namen verknüpft (und vermutlich auch sein erfolgreichstes) ist: die Chronicles of the Black Company. Stilistisch noch ein bisschen schroffer als in seinen vorangegangenen Romanen lässt uns Glen Cook hier an den vom Ich-Erzähler Croaker geschilderten Abenteuern einer Söldnerkompanie teilhaben, die im Auftrag der – wie sie glaubt – guten Seite einen Aufstand nach dem anderen niederschlägt, bis … tja, bis sich nach und nach herausstellt, dass alles, was Croaker und die Seinen (und die Leser) zu wissen glaubten, vielleicht doch nicht so ganz der Wahrheit entspricht … In den drei (auch als Sammelband Chronicles of the Black Company (2007) erschienenen) Romanen begibt sich Cook endgültig auf das Level der grunts, der Frontschweine, die ihren Kopf (oder welchen Körperteil auch immer) hinhalten und Kriege ausfechten müssen, die aus ihnen unklaren Gründen ganz woanders beschlossen bzw. angezettelt wurden. Der Blutzoll, den die Söldner zu zahlen haben, ist hoch – und das bisschen Ruhm, das sie vielleicht erringen, schnell verblasst. Die mit Shadow Games, The Silver Spike (beide 1989), Dreams of Steel (1990) – auch als The Books of the South: Tales of the Black Company (2008) –, Bleak Seasons (1996), She is the Darkness (1997) – auch als The Return of the Black Company (2009) – sowie Water Sleeps (1999) und Soldiers Live (2000) – auch als The Many Deaths of the Black Company (2010) – fortgesetzten Chronicles of the Black Company lassen sich zweifellos der Grim-&-Gritty-Fantasy zurechnen, wirken dabei aber am ehesten wie realistische Kriegsromane aus einer Fantasywelt.

Zwischen den zehn Bänden der Black Company sind Ende der 80er Jahre mit Reap the East Wind (1987) und An Ill Fate Marshalling (1988) die ersten beiden Bände einer Folgetrilogie zur Dread Empire Trilogy erschienen. Das Manuskript des dritten Bandes wurde Glen Cook damals gestohlen, und lange Zeit hat es so ausgesehen, als würde er nie mehr erscheinen, doch im Rahmen der Neuauflage der Dread Empire Chronicles hat Cook A Path to Coldness of Heart (2012) doch noch einmal (wenn auch sicher ein bisschen anders als damals geplant) neu geschrieben, so dass einschließlich der in An Empire Unacquainted with Defeat (2008) gesammelten Stories inzwischen praktisch das gesamte Dread-Empire-Material in Buchform vorliegt.

Ebenfalls in den 80ern – wie gesagt, Cook war da einige Jahre sehr fleißig – ist auch eine aus den Bänden Doomstalker, Warlock (beide 1985) und Ceremony (1986) bestehende Science-Fantasy-Trilogie mit dem Titel Darkwar (auch als gleichnamiger Sammelband (2009)) auf den Markt gekommen, dazu drei weitere SF-Romane und der Fantasyroman The Tower of Fear (1989), in dem so ziemlich alle Elemente, die Cooks Fantasy ausmachen, in stark eingedampfter Form enthalten sind (und der außerdem mit einer faszinierend ambivalenten Hauptfigur aufwartet).

Last but not least hatte in diesem Jahrzehnt auch der Privatdetektiv Garrett (in Sweet Silver Blues (1987)) seinen ersten Auftritt. Garrett ist ganz eindeutig ein Nachfahre von Sam Spade und Philip Marlowe, der seine unter dem Obertitel Garrett, P.I. laufenden Abenteuer allerdings in einer Fantasywelt erlebt – und das in mittlerweile vierzehn Bänden; auf den o.g. Auftaktband folgten Bitter Gold Hearts, Cold Copper Tears (beide 1988), Old Tin Sorrows (1989), Dread Brass Shadows (1990), Red Iron Nights (1991), Deadly Quicksilver Lies (1994), Petty Pewter Gods (1995), Faded Steel Heat (1999), Angry Lead Skies (2002), Whispering Nickel Idols (2005), Cruel Zinc Melodies (2008), Gilded Latten Bones (2010) und Wicked Bronze Ambition (2013).

Mit dem aus den Romanen The Tyranny of the Night (2005), Lord of the Silent Kingdom (2007), Surrender to the Will of the Night (2010) und Working God’s Mischief (2014) bestehenden, vierteiligen Zyklus The Instrumentalities of the Night ist Glen Cook (der diesen Zyklus gerne einen Band länger gemacht hätte) fast wieder ein bisschen zu seinen Anfängen zurückgekehrt, wobei das weder für die Ausgangssituation der in einem leicht verfremdeten Mittelmeerraum angesiedelten Handlung noch die Figurenkonstellation direkt gilt, sondern heißen soll, dass er sich wieder eines epischen Handlungsrahmens bedient, in den auch in diesem Fall viele kleinere Konflikte auf der persönlichen Ebene eingeflochten sind. Hinzu kommt eine nochmal gesteigerte Komplexität, die auch die Instrumentalities of the Night zu einem durchaus fordernden Lesestoff macht.

Was die deutschen Veröffentlichungen Cooks angeht, sieht es – wie eingangs erwähnt – eher nicht so gut aus. Außer den ersten drei Black-Company-Bänden, die es unter dem Obertitel Die Schwarze Schar (Einzeltitel: Im Dienst der Seelenfänger, Nacht über Juniper und Die Rückkehr des Bösen (alle 1999)) nach Deutschland geschafft haben, ist das nur Garrett, P.I. in einer als Die Rätsel von Karenta betitelten Serie neun Bände lang gelungen, die hierzulande als Zentaurengelichter, Fauler Zauber, Tempelhyänen, Geisterstunde, Schattentänzer (alle 1996), Heißes Eisen, Spitze Buben, Göttergetöse (alle 1997) und Goldfieber (2001) erschienen sind.

in einer als Die Rätsel von Karenta betitelten Serie neun Bände lang gelungen, die hierzulande als Zentaurengelichter, Fauler Zauber, Tempelhyänen, Geisterstunde, Schattentänzer (alle 1996), Heißes Eisen, Spitze Buben, Göttergetöse (alle 1997) und Goldfieber (2001) erschienen sind.

In den USA hingegen hat Glen Cook in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt, die nicht nur zu einer Neuauflage (teils in Form der o.g. Sammelbände) seiner Werke aus den 80er und 90er Jahren geführt hat, sondern mit Winter’s Dreams (2012) auch einen zweiten Band mit seinen bislang verstreut in diversen Anthologien und Magazinen erschienenen Kurzgeschichten hervorgebracht hat.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Amanda Downum, die heute 35 Jahre alt wird. Die am 05. Juli 1979 in Virginia Beach, Virginia, geborene Amanda Downum zählt zur Garde der jungen Fantasy-Autorinnen und -Autoren, die in den letzten Jahren von sich reden gemacht haben, auch wenn sie – einigermaßen unverdient – längst noch nicht so bekannt ist wie einige ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ihre ersten schriftstellerischen Gehversuche machte sie im Online-Magazin Strange Horizons, wo im Februar 2006 ihre Story “Wrack” veröffentlicht wurde, der rasch zwei weitere folgten, und mit “Snake Charmer” gelang ihr noch im gleichen Jahr der Sprung in die Print-Magazine (in diesem Fall Realms of Fantasy).

Sie schrieb weiterhin Kurzgeschichten, arbeitete aber parallel dazu an ihrem ersten Roman, der schließlich 2009 unter dem Titel The Drowning City auf den Markt kam und den Auftakt der Necromancer Chronicles darstellt, in deren Mittelpunkt die Nekromantin Isyllt Iskaldur steht. In The Drowning City hat Isyllt – unter falschem Namen und von zwei Söldnern begleitet – in Symir, der Hauptstadt des Reiches Sivahra, einen Auftrag ihres Heimatlandes zu erfüllen. Symir steht unter der Kontrolle des im Süden gelegenen Königreichs Assar, doch der Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen die Fremdherrschaft wächst, und es gibt Anzeichen, die auf eine bevorstehende Rebellion hindeuten. Eine derartige Rebellion käme den Herrschern von Isyllts Heimatland, die sich von den Expansionsgelüsten Assars bedroht fühlen, mehr als gelegen, und deshalb soll Isyllt Kontakt zu den Rebellen aufnehmen und sie in ihren Bestrebungen unterstützen. Allerdings erweist sich beides als nicht so einfach, denn die Rebellen sind keine homogene Gruppe – und schon bald hat Isyllt alle Hände voll zu tun, um in einem Wirrwarr aus politischen Intrigen, umstürzlerischen Umtrieben und magischen Gefahren überhaupt nur zu zu überleben …  The Drowning City ist in mehrfacher Hinsicht ein recht ungewöhnlicher Fantasyroman. Das hat noch am wenigsten mit der Hauptfigur zu tun – die ist als Nekromantin zugegebenermaßen eine recht originelle Wahl, und die Einbindung von Magie ist generell recht gut gelungen – sondern mehr mit dem “realpolitischen” Ansatz, der dem Plot zugrundeliegt, vor allem aber mit dem Setting. Denn Symir – eine aus unzähligen Inselchen und Kanälen bestehende, im Delta eines gewaltigen Flusses gelegene, von dichtem Dschungel umgebene und unter monsunartigen Regenfällen leidende Stadt – ist einer der faszinierendsten Handlungsorte der modernen Fantasy. Was einerseits an besagten geographischen Bedingungen liegt, andererseits an der üppigen Geisterwelt und den (teils nur angedeuteten) mythologischen Zusammenhängen, die mit der Stadt direkt in Verbindung stehen. Symir ist im wahrsten Sinne des leicht doppeldeutigen Titels a “drowning” city (und profitiert hinsichtlich ihrer atmosphärischen Schilderung zweifellos davon, dass Amanda Downum einige Jahre in Indonesien und Mikronesien verbracht hat).

The Drowning City ist in mehrfacher Hinsicht ein recht ungewöhnlicher Fantasyroman. Das hat noch am wenigsten mit der Hauptfigur zu tun – die ist als Nekromantin zugegebenermaßen eine recht originelle Wahl, und die Einbindung von Magie ist generell recht gut gelungen – sondern mehr mit dem “realpolitischen” Ansatz, der dem Plot zugrundeliegt, vor allem aber mit dem Setting. Denn Symir – eine aus unzähligen Inselchen und Kanälen bestehende, im Delta eines gewaltigen Flusses gelegene, von dichtem Dschungel umgebene und unter monsunartigen Regenfällen leidende Stadt – ist einer der faszinierendsten Handlungsorte der modernen Fantasy. Was einerseits an besagten geographischen Bedingungen liegt, andererseits an der üppigen Geisterwelt und den (teils nur angedeuteten) mythologischen Zusammenhängen, die mit der Stadt direkt in Verbindung stehen. Symir ist im wahrsten Sinne des leicht doppeldeutigen Titels a “drowning” city (und profitiert hinsichtlich ihrer atmosphärischen Schilderung zweifellos davon, dass Amanda Downum einige Jahre in Indonesien und Mikronesien verbracht hat).

Natürlich hat der Roman auch seine Schwächen – etwa in der Figurenführung –, doch diese hat Amanda Downum in den Folgebänden The Bone Palace (2010) – in dem Isyllt in Erisín, der Hauptstadt ihres Heimatlands Selafai in ein sowohl weltliches wie magisches Komplott gegen die Krone verwickelt wird – und The Kingdoms of Dust (2012) – in dem es sie nach dramatischen Entwicklungen in ihrem Leben in die Wüsten von Assar (sprich: ins Land der Erzfeinde Selafais) verschlägt – so ziemlich abgestellt. Darüber hinaus beweist sie in ihnen, dass sie mehr als ein Setting mit Leben erfüllen kann. Und wohl auch gerne weiterhin erfüllen würde, denn dem Vernehmen nach würde Amanda Downum die Necromancer Chronicles (deren bislang erschienene Bände primär durch ihre Hauptfigur miteinander verbunden sind, so dass man sie im Prinzip auch unabhängig voneinander lesen kann) gerne fortsetzen – wenn der Verlag denn mitspielen würde. Doch wie es aussieht, wird es für die nähere Zukunft bei den o.g. Romanen – und der in der gleichen Welt spielenden Erzählung “The Bone Garden” in der Anthologie A Fantasy Medley 2 (2012) – bleiben, denn bei dem für das nächste Jahr angekündigten Titel Dreams of Shreds and Tatters handelt es sich um einen Urban-Fantasy-Roman, in dem der “King in Yellow” eine wichtige Rolle spielen soll.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Craig Shaw Gardner, der heute 65 Jahre alt wird. Der am 02. Juli 1949 in Rochester im amerikanischen Bundesstaat New York geborene Craig Shaw Gardner feierte sein Debüt als Schriftsteller 1978 mit der Kurzgeschichte “Rocket Roll” in der Frühjahrsausgabe des Magazins Unearth, auf die rasch weitere Stories folgen sollten. In einer dieser Geschichten, nämlich der im gleichen Jahr in der Oktoberausgabe von Fantastic erschienenen und in der Anthologie The Year’s Best Fantasy Stories: 5 (1980) nachgedruckten “A Malady of Magicks”, hatte der Magier Ebenezum seinen ersten Auftritt – und es sollte nicht sein letzter bleiben.