Bibliotheka Phantastika gratuliert – aufgrund widriger Umstände mit einem Tag Verspätung – Steven Brust, der gestern seinen 60. Geburtstag feiern konnte. Bereits mit seinem ersten Roman Jhereg (1983) – zugleich seiner ersten professionellen Veröffentlichung überhaupt – legte der am 23. November 1955 in St. Paul, Minnesota, geborene Steven Karl Zoltán Brust (nach eigener Aussage zunächst einmal unbewusst) den Grundstein für jenen Megazyklus, dem er sich in  den Folgejahren immer wieder zuwenden sollte und der den Löwenanteil seines Œuvres ausmacht. Denn in Jhereg entführt Brust seine Leser und Leserinnen zum ersten Mal nach Dragaera, auf eine Welt, in der die langlebigen, elfenähnlichen Dragaerans bzw. Dragaerer eine wesentlich bedeutendere Rolle spielen als die von ihnen verachteten Ostländer (aka Menschen). Vlad Taltos ist einer dieser verachteten Ostländer, doch da sich sein Vater einst mit viel Geld in das Haus Jhereg – eines der etwas weniger angesehenen von den siebzehn Großen Häusern, die das Dragaerische Imperium beherrschen – eingekauft hat und Vlad selbst die Prinzipien des Hauses Jhereg als Auftragsmörder erfolgreich und überzeugend vertritt, ist es ihm nicht nur gelungen, einen Platz in der dragaerischen Gesellschaft zu finden, sondern auch hochrangige Dragaerer als Freunde zu gewinnen – was die Aufträge, die er immer mal wieder übernehmen muss, keineswegs weniger gefährlich macht. Immerhin kann er sich auf die Unterstützung von Loiosh verlassen, einem kleinen, drachenähnlichen, intelligenten Jhereg (das Wappentier des gleichnamigen Hauses), mit dem er telepathisch in Kontakt steht.

den Folgejahren immer wieder zuwenden sollte und der den Löwenanteil seines Œuvres ausmacht. Denn in Jhereg entführt Brust seine Leser und Leserinnen zum ersten Mal nach Dragaera, auf eine Welt, in der die langlebigen, elfenähnlichen Dragaerans bzw. Dragaerer eine wesentlich bedeutendere Rolle spielen als die von ihnen verachteten Ostländer (aka Menschen). Vlad Taltos ist einer dieser verachteten Ostländer, doch da sich sein Vater einst mit viel Geld in das Haus Jhereg – eines der etwas weniger angesehenen von den siebzehn Großen Häusern, die das Dragaerische Imperium beherrschen – eingekauft hat und Vlad selbst die Prinzipien des Hauses Jhereg als Auftragsmörder erfolgreich und überzeugend vertritt, ist es ihm nicht nur gelungen, einen Platz in der dragaerischen Gesellschaft zu finden, sondern auch hochrangige Dragaerer als Freunde zu gewinnen – was die Aufträge, die er immer mal wieder übernehmen muss, keineswegs weniger gefährlich macht. Immerhin kann er sich auf die Unterstützung von Loiosh verlassen, einem kleinen, drachenähnlichen, intelligenten Jhereg (das Wappentier des gleichnamigen Hauses), mit dem er telepathisch in Kontakt steht.

Jhereg und die beiden folgenden Bände Yendi (1984) und Teckla (1987) lassen sich aufgrund ihres Plots und ihres Erzählduktus am ehesten als Krimis im Fantasyland beschreiben, wobei Brusts vielleicht cleverster Schachzug darin besteht, dass Vlad, dieser mit einem angesichts seiner Lebensumstände nachvollziehbaren zynischen Humor ausgestattete Antiheld, auf der moralisch sicheren Seite bleibt, obwohl er ein Verbrechen begehen und nicht etwa verhindern oder aufklären soll. Da Brust aber mittlerweile klargeworden war, dass er dabei war, eine Serie zu schreiben, ergänzte er in Taltos (1988, auch als Taltos and the Paths of the Dead (1991), Phoenix (1990), Athyra (1993), Orca (1996), Dragon (1998), Issola (2001), Dzur (2006), Jhegaala (2008), Iorich (2010), Tiassa (2011) und Hawk (2014) den zwar teilweise immer noch vorhandenen Krimiplot um andere Themen; Taltos beispielsweise erhellt Vlads eigene Vergangenheit, während die übrigen Bände immer neue Einblicke in die faszinierende dragaerische Gesellschaft mit ihrem rigiden Kastensystem und in die lange Geschichte Dragaeras bieten. Mit Hawk ist im vergangenen Jahr bereits der vierzehnte Vlad-Taltos-Roman erschienen; insgesamt ist die Sequenz auf neunzehn Bände angelegt, von denen siebzehn jeweils den Namen eines der Großen Häuser tragen sollen, einer nach dem Titelheld der gesamten Sequenz benannt (und bereits erschienen) ist, während der letzte Band laut Brust The Final Contract heißen wird.

Ebenfalls auf Dragaera angesiedelt, aber nur sehr vage mit der Vlad-Taltos-Sequenz verbunden, ist der Einzelroman Brokedown Palace (1985), der eine Geschichte aus den Königreichen der Menschen erzählt und sich auch stilistisch deutlich von den Taltos-Romanen unterscheidet.

Letzteres gilt in weit größerem Maß auch für die ursprünglich als Trilogie geplanten, mehrere hundert Jahre vor den Abenteuern Vlad Taltos’ spielenden Khaavren Romances, die eine Hommage an die Mantel-&-Degen-Geschichten von Alexandre Dumas (sprich: an Die drei Musketiere und ihre Fortsetzungen) darstellen, und in denen sich Steven Brust auch stilistisch auf die Spuren von Dumas begeben hat. Verpackt in eine in üppiger Prosa geschilderte abenteuerliche Handlung werfen The Phoenix Guards (1991), Five Hundred Years After (1994) und die (ursprünglich als dritter Band geplante) Trilogie The Viscount of Adrilankha (Einzeltitel: The Paths of the Dead (2002), The Lord of Castle Black (2003) und Sethra Lavode (2004)) Schlaglichter auf die Vergangenheit Dragaeras und zeigen etliche bereits aus den Vlad-Taltos-Romanen bekannte Figuren in einem sich deutlich von der Gegenwart unterscheidenden Umfeld.

Letzteres gilt in weit größerem Maß auch für die ursprünglich als Trilogie geplanten, mehrere hundert Jahre vor den Abenteuern Vlad Taltos’ spielenden Khaavren Romances, die eine Hommage an die Mantel-&-Degen-Geschichten von Alexandre Dumas (sprich: an Die drei Musketiere und ihre Fortsetzungen) darstellen, und in denen sich Steven Brust auch stilistisch auf die Spuren von Dumas begeben hat. Verpackt in eine in üppiger Prosa geschilderte abenteuerliche Handlung werfen The Phoenix Guards (1991), Five Hundred Years After (1994) und die (ursprünglich als dritter Band geplante) Trilogie The Viscount of Adrilankha (Einzeltitel: The Paths of the Dead (2002), The Lord of Castle Black (2003) und Sethra Lavode (2004)) Schlaglichter auf die Vergangenheit Dragaeras und zeigen etliche bereits aus den Vlad-Taltos-Romanen bekannte Figuren in einem sich deutlich von der Gegenwart unterscheidenden Umfeld.

Neben den mittlerweile zwanzig Dragaera-Romanen hat Steven Brust auch ein paar Einzeltitel verfasst. Dazu zählen u.a. To Reign in Hell (1984) – die möglicherweise von Miltons Paradise Lost beeinflusste, etwas andere Geschichte über die Revolte Satans – oder der ungewöhnliche Vampirroman Agyar (1993), sowie der gemeinsam mit Megan Lindholm geschriebene Urban-Fantasy-Roman Gypsy (1992) – dessen der ungarischen Folklore entlehnte Elemente (die auch in Brokedown Palace zu finden sind) als Reverenz an Brusts ungarische Wurzeln zu verstehen sind – und der mit Emma Bull verfasste Briefroman Freedom & Necessity (1997).

In all seinen Romanen hat Steven Brust – der auch als Musiker aktiv war und ist und mit A Rose for Iconoclastes (1993) u.a. auch ein Solo-Album veröffentlicht hat – sich als thematisch und stilistisch vielfältiger Autor erwiesen, dessen frühe Werke nicht zuletzt als ein weiteres Beispiel für die enorme Bandbreite der Fantasy in den 80er Jahren dienen können. Von daher ist es zu bedauern, dass bislang nur die ersten sechs Romane um Vlad Taltos – in einer eher an ihrer inneren Chronologie als an den Daten ihrer Erstveröffentlichung orientierten Reihenfolge – als Jhereg (2002), Taltos (2002), Yendi (2003), Teckla (2003), Phoenix (2004) und Athyra (2005) auf Deutsch erschienen sind.

Category: Reaktionen

Bibliotheka Phantastika gratuliert Helga Glaesener, die heute ihren 60. Geburtstag feiert. Mit ihren in verschiedenen Epochen vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert angesiedelten historischen Romanen und historischen Krimis ist die am 19. November 1955 geborene Helga Glaesener nicht vorrangig als Fantasy-Autorin in Erscheinung getreten. Dabei weisen nicht nur einige ihrer Geschichten phantastische Elemente auf, sondern bereits ihr dritter Roman nach ihrem Debüt Die Safranhändlerin (1996) und dem Nachfolger Die Rechenkünstlerin (1998) war waschechte High Fantasy.

Im Kreis des Mael Duin (1998) erzählt eine klassische Geschichte von der Annäherung zweier Völker, die sich voller Vorurteile und Misstrauen gegenüberstehen, durch die sich holprig entwickelnde Freundschaft zweier Vertreter dieser Völker. In diesem Fall zieht Arrat aus, ein in Ungnade gefallener Hauptmann, der mit dem so gut wie aussichtslosen Auftrag betraut wird, beim Volk der mystischen, silberhaarigen Lharen zu investigieren, die möglicherweise für Angriffe auf Arrats Volk verantwortlich sind – und auf das Volk seiner Feinde, von deren Anführern sich ebenfalls einer der Mission anschließt. Unterwegs treffen sie auf den unbedarften jungen Lharen Salvain, mit dem sich Arrat widerstrebend und sehr langsam anfreundet und für den er bald eine väterliche Verantwortung verspürt. Doch richtiges Vertrauen kann in der kleinen Reisegruppe nicht aufkommen, zumal jeder Geheimnisse mit sich herumschleppt, in Intrigen verstrickt ist und die eine oder andere Eröffnung alles, was man bisher als sicher geglaubt hat, erneut in Frage stellt. Auch in der Heimat der elfenähnlichen Lharen ist nicht alles so, wie es scheint, und die Ereignisse und Geheimnisse ziehen sich immer enger um den mysteriösen Sumpf Mael Duin zusammen …

Im Kreis des Mael Duin (1998) erzählt eine klassische Geschichte von der Annäherung zweier Völker, die sich voller Vorurteile und Misstrauen gegenüberstehen, durch die sich holprig entwickelnde Freundschaft zweier Vertreter dieser Völker. In diesem Fall zieht Arrat aus, ein in Ungnade gefallener Hauptmann, der mit dem so gut wie aussichtslosen Auftrag betraut wird, beim Volk der mystischen, silberhaarigen Lharen zu investigieren, die möglicherweise für Angriffe auf Arrats Volk verantwortlich sind – und auf das Volk seiner Feinde, von deren Anführern sich ebenfalls einer der Mission anschließt. Unterwegs treffen sie auf den unbedarften jungen Lharen Salvain, mit dem sich Arrat widerstrebend und sehr langsam anfreundet und für den er bald eine väterliche Verantwortung verspürt. Doch richtiges Vertrauen kann in der kleinen Reisegruppe nicht aufkommen, zumal jeder Geheimnisse mit sich herumschleppt, in Intrigen verstrickt ist und die eine oder andere Eröffnung alles, was man bisher als sicher geglaubt hat, erneut in Frage stellt. Auch in der Heimat der elfenähnlichen Lharen ist nicht alles so, wie es scheint, und die Ereignisse und Geheimnisse ziehen sich immer enger um den mysteriösen Sumpf Mael Duin zusammen …

Die fein herausgearbeitete, schwierige Beziehung zwischen Salvain und Arrat ist die Achse, um die sich Im Kreis des Mael Duin dreht – wer also Charaktergeschichten mag, die sich im Vordergrund abspielen, während Abenteuer, Welterkundung und – in diesem Fall durchaus vorhandene – kriegerische Action sich im Hintergrund halten, ist mit diesem auch stilistisch angenehmen, abgeschlossenen Roman bestens beraten.

Während Helga Glaeseners nächster Roman Der singende Stein (1999) vor der Kulisse der Wikingerüberfälle ein magisches und Irland und Schottland zeichnet, kehrte sie mit Der schwarze Skarabäus (2000) noch einmal in eine voll ausgestaltete Fantasywelt zurück und war auch thematisch nicht ganz weit weg von Im Kreis des Mael Duin: Wieder geht es um einen jungen Mann, Gelwyn, einen Albenprinzen, der als Geisel in die Stadt seiner menschlichen Feinde gebracht werden soll und von Anfang an unerwünschte Aufmerksamkeit und Intrigen auf sich zieht, so dass er sich irgendwie mit Morton arrangieren muss, dem einzigen Menschen, der gewillt ist, die Vorurteile zu überwinden.

Weiter ist Helga Glaesener bisher nicht in die Fantasy eingetaucht, doch ihre eher leisen Freundschafts- und Völkerverständigungsgeschichten machten in der deutschen Fantasy vor ihrem Boom eine sehr gute Figur – es wäre spannend zu sehen, wo sie sich heute ins Genre einordnen würde.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Michael Swanwick, der heute 65 Jahre alt wird. Seit der am 18. November 1950 in Schenectady, New York, geborene Michael Jurgen Swanwick mit “The Feast of St Janis” (in New Dimensions 11, 1980) und “Ginungagap” (in TriQuarterly, 1980) seine ersten beiden Erzählungen vorlegte – die gleich beide für den Nebula nominiert wurden –, hat er sich einen Ruf als literarisches Chamäleon erschrieben und gilt (zumindest in den Kreisen der angloamerikanischen SF-Kritik) als einer der wichtigsten derzeit schreibenden SF-Autoren. Die thematische und/oder stilistische Bandbreite von Swanwicks mittlerweile neun Romanen und knapp 300 Erzählungen und Kurzgeschichten ist in der Tat beeindruckend und dürfte der Hauptgrund sein, warum er einerseits ein Kritiker-Liebling ist und andererseits eher selten auf Bestsellerlisten auftaucht. Der Schwerpunkt seines Schaffens liegt im Bereich aller möglichen Spielarten der SF, doch Swanwick hat neben einigen Stories mit phantastischen oder Fantasy-Elementen auch zwei Romane geschrieben, die man der Fantasy zurechnen kann.

Wobei The Iron Dragon’s Daughter (1993; dt. Die Tochter des stählernen Drachen (1996)), der erste und wichtigere dieser beiden Romane, alles andere als typische Fantasy bietet. Dies wird schon in den ersten Sätzen deutlich, in denen wir Jane begegnen, der “Heldin” des Buches. Jane ist ein Wechselbalg, ein menschliches Kind, das in die Realm of Faerie entführt wurde, und jetzt arbeitet sie Seite an Seite mit Gnomen, Kobolden und anderen seltsamen Wesen unter übelsten Bedingungen in einer Fabrik, in der stählerne kybernetische Drachen hergestellt werden, die in dieser Welt – verschmolzen mit dem Bewusstsein eines Piloten – so etwas wie Kampfjets darstellen. Janes Leben beginnt sich zu ändern, als sie eines Tages einen scheinbar ausrangierten, verrosteten Drachen auf dem Schrottplatz entdeckt, dem in Wirklichkeit nur ein paar Kleinigkeiten fehlen, um wieder voll funktionsfähig zu sein. Schon bald darauf gelingt ihr mit Drache Nr. 7332 – alias Melanchthon – die Flucht. Doch diese Flucht führt sie keineswegs in irgendeine bessere Welt, sondern in ein mehr oder weniger zeitgenössisches urbanes Setting, wo sie sich – anfangs auf sich allein gestellt – als Außenseiterin an einer High School behaupten muss, auf dem College nicht nur Alchemie studiert, sondern auch ihre Sexualität entdeckt (mit keineswegs nur angenehmen Folgen für sie selbst und ihre Partner) und nebenbei “Karriere” als Taschendiebin macht. Bis sich eines Tages Melanchthon wieder meldet, der seine vor langer Zeit gefassten Pläne endlich in die Tat umsetzen will – und dafür seine Pilotin braucht …

Wobei The Iron Dragon’s Daughter (1993; dt. Die Tochter des stählernen Drachen (1996)), der erste und wichtigere dieser beiden Romane, alles andere als typische Fantasy bietet. Dies wird schon in den ersten Sätzen deutlich, in denen wir Jane begegnen, der “Heldin” des Buches. Jane ist ein Wechselbalg, ein menschliches Kind, das in die Realm of Faerie entführt wurde, und jetzt arbeitet sie Seite an Seite mit Gnomen, Kobolden und anderen seltsamen Wesen unter übelsten Bedingungen in einer Fabrik, in der stählerne kybernetische Drachen hergestellt werden, die in dieser Welt – verschmolzen mit dem Bewusstsein eines Piloten – so etwas wie Kampfjets darstellen. Janes Leben beginnt sich zu ändern, als sie eines Tages einen scheinbar ausrangierten, verrosteten Drachen auf dem Schrottplatz entdeckt, dem in Wirklichkeit nur ein paar Kleinigkeiten fehlen, um wieder voll funktionsfähig zu sein. Schon bald darauf gelingt ihr mit Drache Nr. 7332 – alias Melanchthon – die Flucht. Doch diese Flucht führt sie keineswegs in irgendeine bessere Welt, sondern in ein mehr oder weniger zeitgenössisches urbanes Setting, wo sie sich – anfangs auf sich allein gestellt – als Außenseiterin an einer High School behaupten muss, auf dem College nicht nur Alchemie studiert, sondern auch ihre Sexualität entdeckt (mit keineswegs nur angenehmen Folgen für sie selbst und ihre Partner) und nebenbei “Karriere” als Taschendiebin macht. Bis sich eines Tages Melanchthon wieder meldet, der seine vor langer Zeit gefassten Pläne endlich in die Tat umsetzen will – und dafür seine Pilotin braucht …

The Iron Dragon’s Daughter ist kein einfaches Buch – und gewiss keins, dass irgendwelche Wohlgefühle aufkommen lässt, im Gegenteil. Die Anfangssequenzen in der Fabrik, die auch ein Charles Dickens nicht bedrückender hätte schildern können, geben die Stimmung vor, die den ganzen Roman durchzieht. Zwar ist die Situation in der Stadt, in der der größte Teil der Handlung spielt, anders, aber nicht zuletzt aufgrund der Oberschicht aus arroganten Elfenlords keineswegs besser. Hier wie dort ist Jane eine Außenseiterin, die versuchen muss, sich in eine Welt einzupassen, die sie nicht versteht – nicht verstehen kann, weil diese Welt den Gesetzen und der Logik nichtmenschlicher Wesen folgt – und die dabei immer wieder scheitert. Dazu kommt, dass Jane selbst keine sympathische Figur ist, die häufig falsch und skrupellos handelt, dass vor allem der Mittelteil des Buches ein – fast schon willkürlich wirkendes – Kaleidoskop von Szenen ist, das plotorientierten Lesern und Leserinnen mehr Kopfschmerzen als sonst etwas bereiten dürfte, und dass auch das Ende in seiner Ambivalenz mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Dennoch ist The Iron Dragon’s Daughter ein interessantes und genrehistorisch ungemein wichtiges Buch, denn nie zuvor und nie danach wurden die typischen Fantasytopoi so konsequent dekonstruiert, nie zuvor und nie danach hat ein Autor so wenig Rücksicht auf die genretypischen Erwartungen seiner Leser und Leserinnen genommen. Außerdem bietet der Roman – den der bekannte SF-Kritiker John Clute einmal als Anti-Fantasy bezeichnet hat – mit Melanchthon, dieser Mischung aus KI und Fantasymonster, diesem Drachen aus in Stahl gegossenem Hass, eines der faszinierendsten und abstoßenden Wesen der modernen Fantasy. Und nicht zuletzt dürfte dieses Buch den Weg für Sachen wie beispielsweise China Miévilles Bas-Lag-Romane zumindest mit geebnet haben.

2008 ließ Michael Swanwick mit The Dragons of Babel einen zweiten im gleichen Setting angesiedelten, aber thematisch und stilistisch deutlich konventionelleren Roman folgen, der in Auszügen auf den Seiten von Asimov’s Science Fiction vorveröffentlicht wurde.

Dass Swanwick auch ganz anders kann und liebgewonnene Genrekonventionen keineswegs zwanghaft zerstören muss (was er nebenbei bemerkt auch in seinen SF-Romanen und -Stories häufig getan hat), beweist er mit den Geschichten über Darger und Surplus, deren erste “The Dog Said Bow-Wow” in der Oktober-November-Ausgabe 2001 von Asimov’s Science Fiction erschienen ist und mit dem Hugo ausgezeichnet wurde. Darger und Surplus – oder genauer Sir Blackthorpe Ravenscairn de Plus Precieux, ein genetisch stark modifizierter, aufrecht gehender intelligenter Hund – sind zwei Schwindler und  Betrüger, die in nicht allzu ferner Zukunft auf einer Erde leben, auf der die Menschen einen Krieg mit den von ihnen geschaffenen KIs zwar gewonnen haben, das Ganze aber logischerweise gewisse Auswirkungen hat. Bei ihrem ersten Auftritt planen die beiden (die ein bisschen wie jüngere Brüder von Jack Vances Cugel wirken) einen Diebstahl, der allerdings nicht ganz so läuft, wie sie sich das gedacht hatten. Auf diese erste Geschichte folgten rasch zwei weitere (diese drei sind – neben anderen Stories – in der Kurzgeschichtensammlung The Dog Said Bow-Wow (2007) zu finden) und mittlerweile sind eine weitere Story sowie die beiden Romane Dancing with Bears (2011) und Chasing the Phoenix (2015) hinzugekommen. In ihnen erweist sich Swanwick ein ums andere Mal als Verfasser leicht verfremdeter, stilistisch brillanter Jack-Vance-Pastiches, die den Vergleich mit dem großen Vorbild nicht scheuen müssen.

Betrüger, die in nicht allzu ferner Zukunft auf einer Erde leben, auf der die Menschen einen Krieg mit den von ihnen geschaffenen KIs zwar gewonnen haben, das Ganze aber logischerweise gewisse Auswirkungen hat. Bei ihrem ersten Auftritt planen die beiden (die ein bisschen wie jüngere Brüder von Jack Vances Cugel wirken) einen Diebstahl, der allerdings nicht ganz so läuft, wie sie sich das gedacht hatten. Auf diese erste Geschichte folgten rasch zwei weitere (diese drei sind – neben anderen Stories – in der Kurzgeschichtensammlung The Dog Said Bow-Wow (2007) zu finden) und mittlerweile sind eine weitere Story sowie die beiden Romane Dancing with Bears (2011) und Chasing the Phoenix (2015) hinzugekommen. In ihnen erweist sich Swanwick ein ums andere Mal als Verfasser leicht verfremdeter, stilistisch brillanter Jack-Vance-Pastiches, die den Vergleich mit dem großen Vorbild nicht scheuen müssen.

Der Kontrast zwischen Janes Abenteuern in Faerie und den Darger-und-Surplus-Geschichten ist faszinierend – aber wie schon eingangs erwähnt, gilt Michael Swanwick nicht zu Unrecht als literarisches Chamäleon …

Bibliotheka Phantastika gratuliert Neil Gaiman, der heute 55 Jahre alt wird. Im Gegensatz zu manch anderem Autor bzw. manch anderer Autorin, die anlässlich ihres Geburtstags hier einen Blogeintrag bekommen, dürfte der am 10. November 1960 in Portchester in der südenglischen Grafschaft Hampshire geborene Neil Richard Gaiman den meisten unserer Leser und Leserinnen zumindest als Romancier und Kurzgeschichtenautor bekannt sein.

Und genau deshalb – oder, ein bisschen anders gesagt: weil Neil Gaiman einerseits nicht zuletzt im Internet ungemein präsent und andererseits sein Œuvre viel zu umfangreich und vielfältig ist, um ihm im Rahmen eines unserer üblichen Geburtstagspostings gerecht zu werden – wollen wir heute nur einen (aus einer Reihe von Gründen sehr kursorischen) Blick auf sein Frühwerk bzw. seine Karriere als Comicautor werfen und seine Romane – angefangen von dem mit Terry Pratchett zusammen verfassten Good Omens (1990; dt. Ein gutes Omen (1991)) bis hin zu The Ocean at the End of the Lane (2013; dt. Der Ozean am Ende der Straße (2014)) – außen vor lassen.

Und genau deshalb – oder, ein bisschen anders gesagt: weil Neil Gaiman einerseits nicht zuletzt im Internet ungemein präsent und andererseits sein Œuvre viel zu umfangreich und vielfältig ist, um ihm im Rahmen eines unserer üblichen Geburtstagspostings gerecht zu werden – wollen wir heute nur einen (aus einer Reihe von Gründen sehr kursorischen) Blick auf sein Frühwerk bzw. seine Karriere als Comicautor werfen und seine Romane – angefangen von dem mit Terry Pratchett zusammen verfassten Good Omens (1990; dt. Ein gutes Omen (1991)) bis hin zu The Ocean at the End of the Lane (2013; dt. Der Ozean am Ende der Straße (2014)) – außen vor lassen.

Neil Gaimans erste Story erschien unter dem Titel “Featherquest” 1984 in der Maiausgabe des Rollenspielmagazins Imagine; zu dieser Zeit war er noch hauptsächlich journalistisch tätig, und daher war seine erste Buchveröffentlichung auch folgerichtig ein Sachbuch, nämlich Duran Duran (1984), eine Biographie der gleichnamigen Popgruppe. Aber schon mit seinem zweiten Sachbuch Ghastly Beyond Belief: The Science Fiction and Fantasy Book of Quotations (1985), einer gemeinsam mit Kim Newman verfassten Sammlung von (größtenteils unfreiwillig lustigen) Zitaten aus SF-, Fantasy- und Horror-Filmen und -Büchern, befand er sich mitten im Genre, und das Gleiche gilt für Don’t Panic: The Official Hitchhiker’s Guide to the Galaxy Companion (1988; dt. Keine Panik – Mit Douglas Adams durch die Galaxis (1990)).

Nachdem ihm 1984 eine Ausgabe der von Alan Moore geschriebenen Comicserie Swamp Thing in die Hände gefallen war, begann Gaiman – der seit seiner Kindheit ein begeisterter SF- und Fantasyleser war – Comics zu sammeln und zu lesen, und schon bald erwachte in ihm der Wunsch, die Möglichkeiten dieses Mediums zu nutzen, um eigene Geschichten zu erzählen – ein Wunsch, den er 1987 mit der Veröffentlichung der von seinem langjährigen Freund Dave McKean gezeichneten graphic novel Violent Cases (dt. Violent Cases (1994), Neuübersetzung als Veilchenblau (2010)) ein erstes Mal in die Tat umsetzte. In dem Album berichtet ein Erzähler, der Gaiman verblüffend ähnlich sieht, wie er als kleiner Junge von seinem Vater zu einem Osteopathen mitgenommen wurde, der früher einmal angeblich für Al Capone gearbeitet hat. Bereits in diesem Erstling lassen sich viele Motive finden, die Gaiman in seinen späteren Werken vertieft und ausgebaut hat – und er hat anscheinend die DC-Redakteurin Karen Berger so sehr beeindruckt, dass sie Gaiman und McKean beauftragt hat, einer zuvor in den 70er Jahren im DC-Universum kurze Zeit aktiven Superheldin namens Black Orchid neues Leben einzuhauchen. Das 1988-89 als dreiteilige Miniserie, später auch als Tradepaperback (Black Orchid (1991); dt. Die schwarze Orchidee (1992)) erschienene Ergebnis war wohl überzeugend genug, dass Neil Gaiman wenig später die Möglichkeit erhielt, eine ursprünglich im Golden Age der amerikanischen Comics (in diesem Fall heißt das 1939) erstmals aufgetauchte Figur ganz nach seinen persönlichen Vorstellungen umzugestalten und sie zur Hauptfigur einer Serie zu machen: The Sandman. Der Rest ist sozusagen Geschichte, denn The Sandman – von dem Gaiman ursprünglich nur eine Outline für die ersten acht Ausgaben geschrieben hatte – wurde vom Start weg zu einem Erfolg und erreichte – nicht zuletzt mit den auch über den regulären Buchhandel vertriebenen Tradepaperbacks, in denen die einzelnen story arcs nachgedruckt wurden – über die normale Comicleserschaft hinaus ein Publikum, das ansonsten mit Comics wenig bis nichts am Hut hatte. Als Neil Gaiman The Sandman im März 1996 mit Heft 75 wie von ihm seit einiger Zeit geplant beendete, verkaufte sich die Reihe besser als die alten DC-Haudegen Superman und Batman, und die Trades wurden und werden in diversen Variationen immer noch neu aufgelegt. Es gäbe viel über The Sandman zu erzählen – über die auch als Morpheus oder Dream bezeichnete Hauptfigur, über Nebenfiguren wie Dreams Schwester Death, ein punkiges goth girl, die in zwei eigenen, großartigen Miniserien gefeatured wurde, oder über grandiose, mehrere Hefte umfassende story arcs und wunderbare kleine Geschichten etc.pp. –, aber nicht hier und heute. Wer allerdings Neil Gaiman nur als Autor von Prosaerzählungen und Romanen kennt, sollte vielleicht mal in eines der Sandman-Tradepaperbacks hineinschauen, denn nirgends sind Gaimans gleichzeitig überbordende und dennoch kontrollierte Kreativität und seine erzählerische Frische und Risikobereitschaft durchgängig so deutlich zu spüren wie in diesem Comic.

Was umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass Neil Gaiman in dieser Zeit nicht nur The Sandman (und Spin-Offs wie die bereits erwähnten Death-Miniserien) geschrieben hat, sondern auch seinen ersten Roman (s.o.), weitere graphic novels in Zusammenarbeit mit Dave McKean – Signal to Noise (1992; dt. Der letzte Film (1992) bzw. Signal to Noise (2009)) und The Tragical Comedy or Comical Tragedy of Mr. Punch (1994, dt. Die tragische Komödie oder komische Tragödie des Mr. Punch (1994)) –, die vierteilige Reihe The Books of Magic (1991-92 bzw. TPB 1993; dt. Das Buch der Magie (1993)) oder auch die Fortführung der von Alan Moore begonnenen Miracleman Saga, von der jedoch aufgrund von Rechtsstreitigkeiten nur der erste Teil The Golden Age (1992) komplett erschienen ist und als TPB nachgedruckt wurde (um nur die wichtigsten Titel zu nennen).

Was umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass Neil Gaiman in dieser Zeit nicht nur The Sandman (und Spin-Offs wie die bereits erwähnten Death-Miniserien) geschrieben hat, sondern auch seinen ersten Roman (s.o.), weitere graphic novels in Zusammenarbeit mit Dave McKean – Signal to Noise (1992; dt. Der letzte Film (1992) bzw. Signal to Noise (2009)) und The Tragical Comedy or Comical Tragedy of Mr. Punch (1994, dt. Die tragische Komödie oder komische Tragödie des Mr. Punch (1994)) –, die vierteilige Reihe The Books of Magic (1991-92 bzw. TPB 1993; dt. Das Buch der Magie (1993)) oder auch die Fortführung der von Alan Moore begonnenen Miracleman Saga, von der jedoch aufgrund von Rechtsstreitigkeiten nur der erste Teil The Golden Age (1992) komplett erschienen ist und als TPB nachgedruckt wurde (um nur die wichtigsten Titel zu nennen).

Seit Mitte der 90er Jahre hat Neil Gaiman sich stärker dem Verfassen von Kurzgeschichten, Romanen und Kinderbüchern zugewandt – und das mit großem Erfolg –, aber gelegentlich kehrt er doch immer mal wieder zu den Comics und manchmal sogar zu The Sandman zurück. Und so ist passenderweise genau heute, quasi als eine Art besonderes Geburtstagsgeschenk The Sandman: Overture erschienen, der Sammelband einer neuen sechsteiligen Miniserie, die zeitlich vor der eigentlichen Sandman Saga angesiedelt ist.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Barry Sadler, der heute 75 Jahre alt geworden wäre. Unter den Autoren und Autorinnen, die Fantasy – oder, um es mal ganz weit zu fassen: Geschichten mit für die Handlung wichtigen phantastischen Elementen – geschrieben haben oder schreiben, gibt es eine ganze Reihe schillernder Gestalten. Eine der schillerndsten war zweifellos der am 01. November 1940 in Carlsbad, New Mexico, geborene Berufssoldat, Vietnamveteran, Sänger und Songschreiber und last but not least Autor Barry Sadler, dem 1966 mit seiner patriotischen, die Special Forces verherrlichenden “The Ballad of the Green Berets” in den USA ein Nummer-1-Hit gelang, der sich binnen fünf Wochen zwei Millionen Mal verkaufte. Der auch hierzulande im Radio häufig gespielte Song (von dem es auch zwei deutsche Fassungen gibt* und den man sich – so man noch nicht alt genug ist, sich zu erinnern oder einfach nur neugierig ist – hier anhören kann) wurde zwei Jahre später zur Titelmelodie in dem Kriegsfilm The Green Berets (mit John Wayne in der Hauptrolle) und hatte zur Folge, dass Sadler wenig später den Dienst quittierte, um sich auf seine musikalische Karriere zu konzentrieren. Da er seinen ersten Erfolg jedoch nie auch nur ansatzweise wiederholen konnte, verlegte er sich Ende der 70er Jahre aufs Schreiben und veröffentlichte 1979 mit Casca – The Eternal Mercenary den ersten Band einer Serie um einen zur Unsterblichkeit verdammten Söldner oder Krieger, der sich in diesem und den folgenden Bänden durch die unterschiedlichsten kriegerischen Auseinandersetzungen im Verlauf von zweitausend Jahren menschlicher Geschichte kämpft.

In besagtem Roman erfahren wir – eingebettet in eine Rahmenhandlung, in der Casca sich als schwer verwundeter US-Soldat in einem Lazarett in Vietnam überraschend schnell von seinen Verletzungen erholt und einem amerikanischen Militärarzt seine Geschichte erzählt –, wie aus dem einfachen römischen Legionär Casca Rufio Longinus ein unsterblicher Söldner wurde: Casca war derjenige, der während der Kreuzigung auf Golgotha Jesus mit einer Lanze die Seite geöffnet hat – eigentlich, um ihm weiteres Leiden zu ersparen – und daraufhin von diesem dazu verflucht wurde, bis zur “Wiederkunft des Herrn” als unsterblicher Soldat durch die Welt zu wandern. Casca altert nicht, und er kann auch nicht gewaltsam getötet oder tödlich verwundet werden, allerdings kann er sehr wohl Schmerz verspüren.

Und so kämpft Casca in Band eins als Gladiator in der Arena, gelangt in Band zwei zusammen mit einer Horde Wikinger nach Mexiko und wird zu einem Gott für die Teotecs (die wohl sowas wie Proto-Azteken sein sollen), bekommt in Band drei u.a. Ärger mit der Kaiserin von China (die selbst gerne unsterblich wäre), kämpft in Band vier im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite in der Schlacht bei Kursk, ist in Band fünf wieder ein römischer Legionär, dient in Band sechs dem persischen Kaiser (und wird bei dieser Gelegenheit verbrannt, so dass nur noch sein Skelett übrig ist – aber Casca wäre nicht Casca, wenn er nicht selbst das überleben würde), bekommt es in Band sieben mit Attila zu tun, ist in Band acht in den 1970er Jahren als Söldner in Kambodscha unterwegs, kämpft in Band neun auf Seiten des Oströmischen Reiches gegen die Vandalen etc.pp.

Und so kämpft Casca in Band eins als Gladiator in der Arena, gelangt in Band zwei zusammen mit einer Horde Wikinger nach Mexiko und wird zu einem Gott für die Teotecs (die wohl sowas wie Proto-Azteken sein sollen), bekommt in Band drei u.a. Ärger mit der Kaiserin von China (die selbst gerne unsterblich wäre), kämpft in Band vier im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite in der Schlacht bei Kursk, ist in Band fünf wieder ein römischer Legionär, dient in Band sechs dem persischen Kaiser (und wird bei dieser Gelegenheit verbrannt, so dass nur noch sein Skelett übrig ist – aber Casca wäre nicht Casca, wenn er nicht selbst das überleben würde), bekommt es in Band sieben mit Attila zu tun, ist in Band acht in den 1970er Jahren als Söldner in Kambodscha unterwegs, kämpft in Band neun auf Seiten des Oströmischen Reiches gegen die Vandalen etc.pp.

Die Romane – bei denen übrigens nicht ganz sicher ist, ob alle 22, die zu Sadlers Lebzeiten bzw. kurz danach erschienen sind, wirklich von ihm stammen – weisen außer ihrer nicht nur unsterblichen, sondern auch unkaputtbaren Hauptfigur keinerlei phantastische Elemente auf und entsprechen am ehesten diversen “harten” Taschenbuchserien, die in den USA und England den Platz der Pulps eingenommen haben; andererseits sind zumindest die in der Antike und im frühen Mittelalter spielenden Bände für Freunde des historischen Abenteuerromans – wobei die Betonung auf Abenteuerroman liegt – nicht uninteressant.

Die Idee, eine unsterbliche Hauptfigur die Jahrhunderte durchwandern und diverse Abenteuer erleben zu lassen, wurde von etlichen Autoren und Autorinnen umgesetzt. Am bekanntesten dürften zwei ähnlich umfangreiche, aber jeweils größere Zeiträume abdeckende Serien sein: zum einen die um Chelsea Quinn Yarbros Vampirgrafen Saint Germain, der bereits ein Jahr vor Casca in Hôtel Transylvania (1978) sein erstes Abenteuer erleben durfte, zum anderen die von Hanns Kneifel für die Perry-Rhodan-Taschenbuchreihe verfassten “Atlan Zeitabenteuer”, in denen – beginnend mit Bruder der stählernen Wölfe (1968) – der auf der Erde gestrandete Arkonide Atlan seine Spuren in der Menschheitsgeschichte hinterlässt.

Barry Sadler selbst schaffte es noch zwei Mal – allerdings nicht als Autor – in die Schlagzeilen: das erste Mal, als er am 01. Dezember 1978 den Countrymusiker Lee Emerson Bellamy (wohl aus vermeintlicher Notwehr) erschoss, und das zweite Mal, als er am 07. September 1988 in Guatemala City – er hielt sich seit Mitte der 80er Jahre als “Militärberater” in Nicaragua auf – einen Kopfschuss erlitt, von dem er sich nicht mehr erholen sollte, sodass er am 05. November 1989 starb. Seine Serie um den unsterblichen Söldner Casca wurde auch über Sadlers Tod hinaus weitergeführt und ist mittlerweile bei Band 43 angelangt.

* – “The Ballad of the Green Berets” heißt auf Deutsch “Hundert Mann und ein Befehl”; der textliche Schwerpunkt der zwei leicht voneinander abweichenden Versionen von Freddy Quinn und Heidi Brühl unterscheidet sich allerdings deutlich von dem des Originals

Bibliotheka Phantastika gratuliert Katherine Dunn, die heute 70 Jahre alt wird. Es gibt Bücher, die sind so ungewöhnlich, dass sie Kultstatus erlangen, und genau dies ist der am 24. Oktober 1945 in Garden City, Kansas, geborenen Autorin und Journalistin Katherine Karen Dunn mit ihrem dritten Roman Geek Love (1989) – zumindest in den USA – gelungen.

Geek Love erzählt die Geschichte der Binewskis, einer etwas “anderen” Familie, denn Aloysius “Al” Binewski und seine Frau “Crystal” Lil sind die Besitzer eines Wanderzirkus, die – als die Geschäfte immer schlechter laufen – auf die Idee kommen, sich ihre eigene Freakshow zu züchten. Und so nimmt Crystal, die einst selbst eine der Attraktionen des Zirkus war, da sie lebendigen Hühnern die Köpfe abgebissen und ihr Blut getrunken hat, jedes Mal, wenn sie schwanger ist, Drogen, Insektizide oder radioaktive Substanzen zu sich, um möglichst anormale Kinder zur Welt zu bringen. Das klappt nicht immer – wovon in Formaldehyd eingelegte, in einem Zirkuswagen ausgestellte missgebildete Föten zeugen –, aber manchmal, nämlich bei Arturo (aka Arty oder Aquaboy), der Schwimmflossen statt Händen und Füßen besitzt und in einem Wassertank auftritt, bei den siamesischen Zwillingen Electra und Iphigenia (aka Elly und Iphy), die vierhändig Klavierduette spielen, bei der buckligen, glatzköpfigen Albino-Zwergin Olympia (aka Oly) und bei dem äußerlich normalen Fortunato (aka Chick), der so normal wirkt, dass seine Eltern ihn beinahe ausgesetzt hätten, wenn er nicht im letzten Augenblick gezeigt hätte, dass auch er ein außergewöhnliches Kind ist, dessen besondere Begabung der Familie in mehrfacher Hinsicht nützlich ist.

Geek Love erzählt die Geschichte der Binewskis, einer etwas “anderen” Familie, denn Aloysius “Al” Binewski und seine Frau “Crystal” Lil sind die Besitzer eines Wanderzirkus, die – als die Geschäfte immer schlechter laufen – auf die Idee kommen, sich ihre eigene Freakshow zu züchten. Und so nimmt Crystal, die einst selbst eine der Attraktionen des Zirkus war, da sie lebendigen Hühnern die Köpfe abgebissen und ihr Blut getrunken hat, jedes Mal, wenn sie schwanger ist, Drogen, Insektizide oder radioaktive Substanzen zu sich, um möglichst anormale Kinder zur Welt zu bringen. Das klappt nicht immer – wovon in Formaldehyd eingelegte, in einem Zirkuswagen ausgestellte missgebildete Föten zeugen –, aber manchmal, nämlich bei Arturo (aka Arty oder Aquaboy), der Schwimmflossen statt Händen und Füßen besitzt und in einem Wassertank auftritt, bei den siamesischen Zwillingen Electra und Iphigenia (aka Elly und Iphy), die vierhändig Klavierduette spielen, bei der buckligen, glatzköpfigen Albino-Zwergin Olympia (aka Oly) und bei dem äußerlich normalen Fortunato (aka Chick), der so normal wirkt, dass seine Eltern ihn beinahe ausgesetzt hätten, wenn er nicht im letzten Augenblick gezeigt hätte, dass auch er ein außergewöhnliches Kind ist, dessen besondere Begabung der Familie in mehrfacher Hinsicht nützlich ist.

So ungewöhnlich die einzelnen Familienmitglieder auch sein mögen, gibt es bei den Binewskis die gleichen Rangeleien und Konflikte wie in normalen Familien – Konflikte, unter denen vor allem Oly leidet, die außer ihrem auffälligen Äußeren über keine besondere Begabung verfügt und daher nie in der Manege steht. Während Arturo, der zu einer Kultfigur wird und eine eigene Fangemeinde um sich schart, mehr und mehr zum Herrscher über die ganze Familie wird. Von alledem erzählt uns Oly mit einer wunderbar austarierten Erzählstimme; in einer zweiten Erzählebene geht es zu einem späteren Zeitpunkt, da der Zirkus längst Vergangenheit ist, um Oly und ihre – bis auf einen kleinen Makel vollkommen normale – Tochter Miranda, die in einer Stripshow auftritt, und deren besagter kleiner Makel die Männer verrückt macht …

Geek Love ist, wie eingangs erwähnt, ein ungewöhnlicher Roman, mit dem sicher nicht alle Leser und Leserinnen etwas anfangen können, der aber – wenn man sich auf ihn einlässt – durch seinen etwas anderen Blickwinkel interessante Fragen aufwirft, die heutzutage ebenso aktuell sind wie 1989. Und der es mit 25 Jahren Verspätung doch tatsächlich noch zu einer deutschen Ausgabe gebracht hat, die unter dem Titel Binewskis: Verfall einer radioaktiven Familie 2014 erschienen ist. Letzteres ist auch der Hauptgrund, warum es heute diesen Text überhaupt gibt, denn mit normaler oder auch etwas ungewöhnlicherer Genreliteratur hat Geek Love wenig gemein – aber gegentlich über den Tellerrand hinauszuschauen, kann eigentlich nicht schaden …

Bibliotheka Phantastika gratuliert Heidrun Jänchen, die heute ihren 50. Geburtstag feiert. Die am 10. Oktober 1965 im sächsischen Burgstädt (Kreis Karl-Marx-Stadt) geborene und seit 1984 in Jena lebende Physikerin Heidrun Jänchen hat sich seit Mitte der 00er Jahre in der deutschen Phantastikszene als Autorin von mehrfach für den Kurd-Laßwitz-Preis und den Deutschen Science Fiction Preis nominierten – und in zwei Fällen tatsächlich preisgekrönten – SF-Stories und Mitherausgeberin mehrerer SF-Anthologien einen Namen gemacht. Auch ihr erster SF-Roman Simon Goldsteins Geburtstagsparty (2008) wurde für beide Preise nominiert und belegte letztlich den zweiten Platz.

Doch zum ersten Mal in diesem Jahrtausend so richtig in der Szene in Erscheinung getreten ist Heidrun Jänchen nicht mit SF, sondern mit Fantasy. 2002 gewann sie nämlich mit der Story “Magische Momente” die in besagtem Jahr unter dem Thema “Hexen, Magier, Scharlatane” laufende Ausschreibung der Story-Olympiade – und wurde für ihren Sieg damit belohnt, dass sie gemeinsam mit Andrea Tillmans und Christian Savoy einen Fantasyroman – Der eiserne Thron (2003) – schreiben durfte. Zwei Figuren aus diesem (durchaus in sich abgeschlossenen) Roman haben sie anschließend nicht losgelassen, deswegen hat sie sie in den Mittelpunkt ihres zweiten – diesmal allein verfassten – Fantasyromans Nach Norden! (2006) gestellt – und damit ein Kleinod der deutschsprachigen Fantasy geschaffen.

Nach Norden! erzählt die Geschichte zweier Außenseiter, die die Kämpfe um den eisernen Thron überlebt, dabei aber alles verloren haben und jetzt in einem mehr oder weniger typischen Fantasy-Setting auf der Suche sind: Elra, eine Gestaltwandlerin, die ihre Gabe verbergen muss, da die anderen Menschen sie als Bedrohung empfinden, sucht ihr angeblich hoch im Norden verborgen lebendes Volk; Frett wiederum, der Elras Geheimnnis kennt und sich je nach Bedarf als Heiler, Soldat, Schreiner oder auch mal als Berater eines Herzogs präsentiert, sucht einen Ort, an dem seine innere Unruhe sich legt und ihn nicht gleich wieder weiterziehen lässt. Dass die beiden ungleichen Gefährten, die sich ziemlich zu Anfang des Romans über den Weg laufen und aus verschiedenen Gründen einige Zeit brauchen, bis sie miteinander klarkommen, auf dem Weg nach Norden allerlei Abenteuer überstehen müssen, versteht sich von selbst – und auch, dass sie es immer irgendwie schaffen, sich durchzuwursteln …

Nach Norden! erzählt die Geschichte zweier Außenseiter, die die Kämpfe um den eisernen Thron überlebt, dabei aber alles verloren haben und jetzt in einem mehr oder weniger typischen Fantasy-Setting auf der Suche sind: Elra, eine Gestaltwandlerin, die ihre Gabe verbergen muss, da die anderen Menschen sie als Bedrohung empfinden, sucht ihr angeblich hoch im Norden verborgen lebendes Volk; Frett wiederum, der Elras Geheimnnis kennt und sich je nach Bedarf als Heiler, Soldat, Schreiner oder auch mal als Berater eines Herzogs präsentiert, sucht einen Ort, an dem seine innere Unruhe sich legt und ihn nicht gleich wieder weiterziehen lässt. Dass die beiden ungleichen Gefährten, die sich ziemlich zu Anfang des Romans über den Weg laufen und aus verschiedenen Gründen einige Zeit brauchen, bis sie miteinander klarkommen, auf dem Weg nach Norden allerlei Abenteuer überstehen müssen, versteht sich von selbst – und auch, dass sie es immer irgendwie schaffen, sich durchzuwursteln …

Es gibt viele gute Gründe, die immer mal wieder ein bisschen bockige Elra, die sich in der Welt draußen anfangs nur schwer zurechtfindet, und den sich gerne undurchschaubar gebenden Frett auf den einzelnen Episoden ihrer Reise nach Norden zu begleiten, denn trotz ihrer Eigenarten sind die beiden ungemein sympathische und lebensechte Figuren. Hinzu kommen die mit viel Sinn fürs Detail geschilderten Orte und Örtlichkeiten, die sie besuchen – und die Tatsache, dass es praktisch ausschließlich um die Probleme der “kleinen Leute” geht (die für die Betroffenen natürlich trotzdem groß sein können). Nach Norden! zeigt, dass es weder magischer Schwerter, noch eines dunklen Herrschers oder einer allumfassenden Bedrohung bedarf, um eine in sich stimmige, zwar kleine, aber nichtsdestotrotz lesenswerte – und gelegentlich augenzwinkernde – Geschichte zu erzählen. Von der viele potentielle Leser und Leserinnen vermutlich noch nie etwas gehört haben, da Nach Norden! zu den Hochzeiten des Tolkienvölkerfantasy-Booms “nur” in einem Kleinverlag erschienen ist. Bedauerlicherweise (zumindest aus der Sicht eines Fantasylesers) hat Heidrun Jänchen seither kaum noch Fantasy, sondern fast ausschließlich SF geschrieben – aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann wieder. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch, Heidrun!

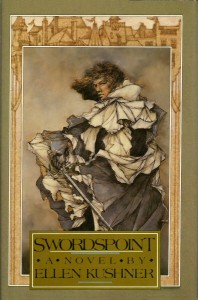

Bibliotheka Phantastika gratuliert – aus technischen Gründen leicht verspätet – Ellen Kushner, die gestern 60 Jahre alt geworden ist. Noch bevor die am 06. Oktober 1955 in Washington, DC, geborene Ellen Kushner als Autorin von sich reden machte, betrat sie die amerikanische Fantasyszene als Herausgeberin der Anthologie Basilisk (1980), deren Geschichten allesamt von Terri Windling illustriert waren, mit der sie ab diesem Zeitpunkt häufiger zusammenarbeiten sollte. So erschien nicht nur Kushners erste Erzählung überhaupt unter dem Titel “The Unicorn Masque” in der von Windling und Mark Alan Arnold herausgegebenen Anthologie Elsewhere (1981), sondern sie steuerte auch etliche Geschichten zu der von Windling entwickelten, aus Anthologien und Romanen bestehenden Young-Adult-Reihe Chronicles of the Borderlands bei. Interessanterweise lassen sich in “The Unicorn Masque” bereits einige Themen und Motive finden, die auch in Ellen Kushners erstem Roman Swordspoint (1987) eine wichtige Rolle spielen.

In Swordspoint befinden wir uns zum ersten Mal – naja, fast, wenn man die Kurzgeschichte “Red-Cloak” (in Whispers # 17-18, August 1982) ignoriert – in jener namenlosen, so etwa im Zeitalter der Renaissance zu verortenden Stadt, die als Schauplatz der Handlung von mittlerweile drei Romanen und einem halben Dutzend Kurzgeschichten dient. Hier – oder genauer, auf der kleinen Insel Riverside (die inmitten des Flusses liegt, der quer durch die Stadt fließt, und der der ganze, als The World of Riverside  bekannte Zyklus seinen Namen verdankt) – wohnen und agieren die beiden Figuren, um deren Schicksal es in diesem Roman in erster Linie geht: Da wäre zum einen Richard St. Vier, der beste Fechter der Welt, der sich von den die Stadt beherrschenden Adligen anheuern lässt, um sie in ihren Ehrenhändeln als anscheinend unbesiegbarer Duellant zu vertreten, und zum anderen Alec, sein Lebensgefährte, ein Gelehrter, der in seinem Äußeren und seinem Verhalten einen ziemlichen Gegensatz zu dem ebenso eleganten wie eloquenten Richard bildet. Die Gefahren und Intrigen, in die die beiden alsbald hineingeraten, sind dabei allesamt sehr “irdisch” – soll heißen: Swordspoint kommt – genau wie die beiden anderen in Riverside angesiedelten Romane und die Kurzgeschichten – ohne echte phantastische Elemente aus, lebt vor allem durch die Figuren und ihren Umgang miteinander und gilt als erste fantasy of manners (analog zur comedy of manners – hierzulande Sittenkomödie genannt).

bekannte Zyklus seinen Namen verdankt) – wohnen und agieren die beiden Figuren, um deren Schicksal es in diesem Roman in erster Linie geht: Da wäre zum einen Richard St. Vier, der beste Fechter der Welt, der sich von den die Stadt beherrschenden Adligen anheuern lässt, um sie in ihren Ehrenhändeln als anscheinend unbesiegbarer Duellant zu vertreten, und zum anderen Alec, sein Lebensgefährte, ein Gelehrter, der in seinem Äußeren und seinem Verhalten einen ziemlichen Gegensatz zu dem ebenso eleganten wie eloquenten Richard bildet. Die Gefahren und Intrigen, in die die beiden alsbald hineingeraten, sind dabei allesamt sehr “irdisch” – soll heißen: Swordspoint kommt – genau wie die beiden anderen in Riverside angesiedelten Romane und die Kurzgeschichten – ohne echte phantastische Elemente aus, lebt vor allem durch die Figuren und ihren Umgang miteinander und gilt als erste fantasy of manners (analog zur comedy of manners – hierzulande Sittenkomödie genannt).

The Fall of the Kings (2002), der nächste Roman des Zyklus, den Ellen Kushner zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Delia Sherman verfasst hat, spielt etwa eine Generation nach den Ereignissen in Swordspoint (und ist als Die Legende vom letzten König (2009) auch auf Deutsch erschienen); in ihm geht es u.a. um die mythische Vergangenheit der Stadt, die ein Geschichtsprofessor aus dem einfachen Volk und ein adliger Student gemeinsam erforschen – mit Folgen auf der politischen und der persönlichen Ebene. The Privilege of the Sword (2006; dt. Die Dienerin des Schwertes (2008)) ist zeitlich wieder näher am ersten Roman angesiedelt und hat mit Katherine eine interessante junge Heldin, denn das anfangs naive Mädchen vom Lande, das sich mit den Konventionen und Verhaltensweisen der adligen Gesellschaft schwertut, ist bald in einer … nun ja, vielleicht nicht ganz typischen Hosenrolle zu erleben, als ihr Onkel, der Mad Duke Tremontaine, sie zur Fechterin und Leibwächterin ausbilden lässt …

Ein bisschen konventioneller – im Hinlick auf Genrekonventionen – und phantastischer geht es in Thomas the Rhymer (1990; dt. Thomas der Barde (1993)) zu, einem Roman um die gleichnamige Balladengestalt und den Helden vieler keltisch inspirierter Feen- und Elfensagen, den Ellen Kushner zwischen dem ersten und zweiten Band der World of Riverside verfasst hat. Der mit dem World Fantasy Award und dem Mythopoeic Award ausgezeichnete Roman erzählt die Geschichte des Barden Thomas, der aufgrund seiner meisterlichen Fähigkeiten ins Reich der Elfen gerät – und als er zurückkommt, ein Geschenk mitbringt, das ihm das Leben in der Welt der Menschen nicht unbedingt leicht machen wird.

Neben ihrer Tätigkeit als Autorin hat Ellen Kushner außerdem etwa fünfzehn Jahre lang als Radiomoderatorin gearbeitet und ist auch die Stimme der originalen Hörbuchversionen ihrer Riverside-Romane.

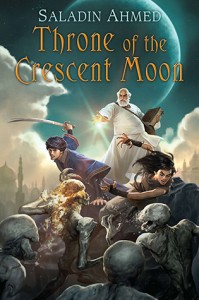

Bibliotheka Phantastika gratuliert Saladin Ahmed, der heute seinen 40. Geburtstag feiert. Mit seinem Roman-Debüt, das für den Hugo, den Nebula und den British Fantasy Award nominiert war und einen Locus Award gewann, hat der am 04. Oktober 1975 in Detroit, Michigan, USA, geborene Saladin Ahmed für einiges Aufsehen gesorgt, nicht zuletzt weil Throne of the Crescent Moon (2012) in eine (genre-)politisch vieldiskutierte Lücke stieß und eine Geschichte aus der klassischen Sword & Sorcery mit islamischem Mystizismus und Helden aus einem Kulturkreis anreicherte, der normalerweise (wenn überhaupt) eher für die Rolle des exotischen Sidekicks herhalten muss. Die Abenteuer des Ghuljägers Doctor Adoulla Makhslood – eines der letzten seiner Zunft, im Alter etwas  weich und der Welt überdrüssig geworden – und des jungen Derwischs Raseed bas Raseed, eines Meisters des Kampfes, der höchste moralische Anforderungen an sich selbst und andere stellt, führen durch die Märkte und Teestuben der riesigen Metropole Dhamsawaat, an den intrigenreichen Hof des Kalifen und hinaus in die Wildnis, wo bösartige Bestien aus der orientalischen Folklore Händlern, Nomaden und Bauern auflauern und von dem ungleichen Duo zur Strecke gebracht werden. Dort zeigt sich, dass Adoullas Magie zu mehr fähig ist, als nur seinen Kaftan stets makellos weiß zu halten – und dass die primäre Anwendung dieses speziellen Zaubers vielleicht sogar weniger mit den ausufernd beschriebenen Gelagen des ghuljagenden Gourmets zu tun hat, sondern mit seiner nicht vor Blut, Schleim und Schlimmerem zurückschreckenden Profession.

weich und der Welt überdrüssig geworden – und des jungen Derwischs Raseed bas Raseed, eines Meisters des Kampfes, der höchste moralische Anforderungen an sich selbst und andere stellt, führen durch die Märkte und Teestuben der riesigen Metropole Dhamsawaat, an den intrigenreichen Hof des Kalifen und hinaus in die Wildnis, wo bösartige Bestien aus der orientalischen Folklore Händlern, Nomaden und Bauern auflauern und von dem ungleichen Duo zur Strecke gebracht werden. Dort zeigt sich, dass Adoullas Magie zu mehr fähig ist, als nur seinen Kaftan stets makellos weiß zu halten – und dass die primäre Anwendung dieses speziellen Zaubers vielleicht sogar weniger mit den ausufernd beschriebenen Gelagen des ghuljagenden Gourmets zu tun hat, sondern mit seiner nicht vor Blut, Schleim und Schlimmerem zurückschreckenden Profession.

Da jedoch auch politische Intrigen und Unruhe in Dhamsawaat drohen und die zunehmenden Angriffe übernatürlicher Wesen kein Zufall sind, nimmt Throne of the Crescent Moon durchaus epische Ausmaße an und wird 2016 auch mit The Thousand and One fortgesetzt werden. Ebenfalls 2016 erscheint die deutsche Übersetzung unter dem Titel Das Schwert der Dämmerung. Der große Handlungsbogen von Throne of the Crescent Moon mag für alte Fantasy-Hasen vielleicht keine allzu großen Überraschungen bieten, doch das Setting, das von seiner detailreich dargestellten urbanen Atmosphäre und den vielschichtigen gesellschaftlichen Umständen lebt, macht einiges davon wett.

Dass Saladin Ahmeds Bandbreite sehr viel größer ist und die actionreiche Abenteuergeschichte vielleicht nicht einmal sein Leib- und Magengenre darstellt, zeigt sich in seiner Kurzgeschichtensammlung Engraved on the Eye (2012): Auch hier begegnet man Adoulla und Raseed und einigen ihrer Landsleute, da drei der Geschichten im selben Setting spielen wie die Romanreihe, aber auch muslimischen Outlaws im wilden Westen, Hackern im futuristischen Kairo und einer neuen, äußerst ideenreichen Fantasywelt, in der sich unter anderem Hasenkrieger tummeln. Die Geschichten leben vor allem von ihren Milieus und den darin agierenden Figuren und lassen das Gefühl aufkommen, dass Saladin Ahmed noch eine Menge zu erzählen hätte, das weit über klassische Genre-Klischees hinausgeht, wenn er eines dieser Settings noch weiter ausbauen würde.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Richard Corben, der heute 75 Jahre alt wird. Der am 01. Oktober 1940 in der Kleinstadt Anderson, Missouri, geborene Richard Vance Corben, dessen Œuvre fast gänzlich außerhalb des Superhelden-Mainstream angesiedelt ist, gilt zweifellos zu Recht als einer der wichtigsten us-amerikanischen Comic-Künstler. Nachdem er zunächst als Trickfilmzeichner gearbeitet hatte, machte er ab 1969 seine ersten Schritte als Comiczeichner in Underground-Magazinen wie Grim Wit, Slow Death oder Skull Comix (und etlichen anderen) sowie in dem von ihm selbst herausgegebenen Fanzine Fantagor. Ab 1970 erschienen von ihm – zumeist nach fremden Texten gezeichnete – Horror- und SF-Comics auch in den Magazinen des Verlags Warren Publishing, vor allem in Creepy und Eerie. Doch ein echter Karrieresprung fand erst statt, als Corben eine seiner Geschichten an das im Januar 1975 in Frankreich als Comicmagazin für Erwachsene gegründete Métal Hurlant schickte, denn in dessen (gut zwei Jahre später gestarteten) us-amerikanischen Pendant Heavy Metal war er von Anfang an ebenso vertreten wie in der deutschen Inkarnation des Magazins, die ab Februar 1980 unter dem Titel Schwermetall hierzulande auf den Markt kam.

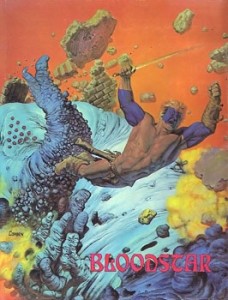

Noch bevor Corben für Heavy Metal zu arbeiten begann, erschien mit Bloodstar (1976, rev. 1979; dt. Bloodstar (1981)) sein erster längerer Comic als eigenständige Veröffentlichung. Bei Bloodstar – der ersten auf dem Cover ausdrücklich als solche bezeichneten graphic novel – handelt es sich um die Comicversion der Robert-E.-Howard-Story “The Valley of the Worm”, an deren Adaption John Jakes und Gil Kane (bzw. bei der zweiten, überarbeiteten Auflage auch noch John Pocsik) beteiligt waren. Bloodstar erzählt die Geschichte des gleichnamigen Helden, der in einem – im Gegensatz zur Howard-Story – postapokalyptischen neobarbarischen Setting eigentlich nur in Frieden mit seiner Familie leben will, es aber mit einem Rivalen innerhalb seines eigenen Stammes, fremden barbarischen Kriegern und allerlei gefährlichen Tieren wie Säbelzahntigern oder einer riesigen Giftschlange zu tun bekommt – und sich schließlich einem unglaublich gefährlichen monströsen Wesen stellen muss, das als “King of the Northern Abyss” bekannt ist. Bloodstar ist vielleicht Corbens rundum gelungenstes längeres Werk, das einerseits von seiner unglaublich plastischen grafischen Umsetzung (usprünglich in Schwarzweiß) lebt, aber auch mit überzeugend charakterisierten Figuren punkten kann. Außerdem gibt es natürlich auch das, was mehr oder weniger Corbens Markenzeichen ist: Frauen mit üppigen Brüsten und jede Menge durchaus drastisch dargestellte Gewalt.

Noch bevor Corben für Heavy Metal zu arbeiten begann, erschien mit Bloodstar (1976, rev. 1979; dt. Bloodstar (1981)) sein erster längerer Comic als eigenständige Veröffentlichung. Bei Bloodstar – der ersten auf dem Cover ausdrücklich als solche bezeichneten graphic novel – handelt es sich um die Comicversion der Robert-E.-Howard-Story “The Valley of the Worm”, an deren Adaption John Jakes und Gil Kane (bzw. bei der zweiten, überarbeiteten Auflage auch noch John Pocsik) beteiligt waren. Bloodstar erzählt die Geschichte des gleichnamigen Helden, der in einem – im Gegensatz zur Howard-Story – postapokalyptischen neobarbarischen Setting eigentlich nur in Frieden mit seiner Familie leben will, es aber mit einem Rivalen innerhalb seines eigenen Stammes, fremden barbarischen Kriegern und allerlei gefährlichen Tieren wie Säbelzahntigern oder einer riesigen Giftschlange zu tun bekommt – und sich schließlich einem unglaublich gefährlichen monströsen Wesen stellen muss, das als “King of the Northern Abyss” bekannt ist. Bloodstar ist vielleicht Corbens rundum gelungenstes längeres Werk, das einerseits von seiner unglaublich plastischen grafischen Umsetzung (usprünglich in Schwarzweiß) lebt, aber auch mit überzeugend charakterisierten Figuren punkten kann. Außerdem gibt es natürlich auch das, was mehr oder weniger Corbens Markenzeichen ist: Frauen mit üppigen Brüsten und jede Menge durchaus drastisch dargestellte Gewalt.

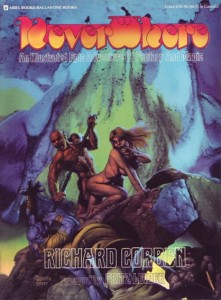

1978 erschien mit Neverwhere (auch als Den: Neverwhere (1984), dt. Den (1978)) Corbens zweite graphic novel (man könnte auch sagen die Tradepaperback-Ausgabe einer zuvor in Heavy Metal veröffentlichten Serie) die den ersten, einem breiteren Publikum zugänglichen Teil eines umfangreichen Zyklus – der Den Saga – darstellt, den man wohl als Corbens Hauptwerk bezeichnen kann (nicht zuletzt deswegen, weil er ihn in weiten Teilen selbst geplottet und getextet hat). Die Anfänge der Den Saga sind allerdings wesentlich älter, denn bereits 1968 hatte sich Corben in dem Kurzfilm Neverwhere – den man sich übrigens hier anschauen kann – mit dem Konzept beschäftigt. Der Comic stellt eine indirekte Fortsetzung des gleichnamigen Kurzfilms dar, und in ihm begegnen wir dem schmächtigen, bebrillten David Ellis Norman, dem sein Onkel Daniel die Baupläne einer Maschine hinterlassen hat, die ein Tor in ein anderes Universum erzeugen kann. Natürlich baut David die Maschine – und landet in (oder auf) Neverwhere, einer wüstenähnlichen Welt, in der es nicht nur jede Menge gefährlicher bis monströser Wesen, sondern auch (mehr oder weniger nackte) Frauen mit großen Brüsten und ohne jede  Körperbehaarung (vom Kopf mal abgesehen) gibt. So gesehen trifft es sich gut, dass aus dem schmächtigen Nerd beim Übergang durch das Dimensionstor ein muskulöser, haarloser und sehr gut ausgestatter Mann geworden ist (was sich unschwer feststellen lässt, da er durchgehend nackt ist), der sich zudem noch als Martial-Arts-Experte erweist. David, der sich in Neverwhere Den nennt, trifft auf die üppige, ebenfalls von der Erde stammende Kath und hat ein paar … “Differenzen” mit einigen unangenehmen Zeitgenossen; vor allem aber hat er jede Menge Ärger mit der Red Queen, die ihn (wie einige andere Einwohner Neverwheres) von früher zu kennen scheint, und mit dem Magier Ard, der ebenso wie die Red Queen hinter dem Loc-Nar her ist, der Quelle aller Magie auf Neverwhere. Und dann ist da natürlich noch Uhluhtc, der monströse – und überaus hungrige – Gott dieser Welt …

Körperbehaarung (vom Kopf mal abgesehen) gibt. So gesehen trifft es sich gut, dass aus dem schmächtigen Nerd beim Übergang durch das Dimensionstor ein muskulöser, haarloser und sehr gut ausgestatter Mann geworden ist (was sich unschwer feststellen lässt, da er durchgehend nackt ist), der sich zudem noch als Martial-Arts-Experte erweist. David, der sich in Neverwhere Den nennt, trifft auf die üppige, ebenfalls von der Erde stammende Kath und hat ein paar … “Differenzen” mit einigen unangenehmen Zeitgenossen; vor allem aber hat er jede Menge Ärger mit der Red Queen, die ihn (wie einige andere Einwohner Neverwheres) von früher zu kennen scheint, und mit dem Magier Ard, der ebenso wie die Red Queen hinter dem Loc-Nar her ist, der Quelle aller Magie auf Neverwhere. Und dann ist da natürlich noch Uhluhtc, der monströse – und überaus hungrige – Gott dieser Welt …

Neverwhere ist eine Sword-&-Planet-Geschichte, die einerseits stark von Edgar Rice Burroughs und dessen A Princess of Mars beeinflusst ist, in der sich aber auch Bezüge zu den Werken Robert E. Howards, H.P. Lovecrafts und sogar J.R.R. Tolkiens finden lassen, und die – was die unterschwellige oder ausgelebte Sexualität ihrer Figuren angeht – all das deutlich zeigt, was bei Burroughs & Co. nur angedeutet wurde. Man könnte Neverwhere und die im Laufe der Jahre folgenden Ergänzungen der Saga – Muvovum (1984), Children of Fire, Dreams, Elements (alle 1992), “DenSaga # 1-4” (nur als Serie, 1992-94) – durchaus als softpornografische Comics bezeichen, und die Tatsache, dass Richard Corben gerne Frauen mit großen Brüsten zeichnet, hat ihm mehrfach den Vorwurf der Frauenfeindlichkeit eingebracht; ganz so einfach ist es allerdings nicht, denn Corbens Frauenfiguren erweisen sich fast immer als zielstrebiger und klüger als ihre männlichen Partner und/oder Gegner. Erzählerisch ist die Den Saga ein nicht ganz unproblematischer Fall, denn der Zyklus als Ganzes ist alles andere als frei von Widersprüchen oder unlogischen Entwicklungen. Corben scheint selbst gemerkt zu haben, dass er nicht unbedingt der geborene Erzähler längerer Geschichten ist, denn für Dreams und Elements hat er sich einen Texter (in Gestalt von Simon Revelstroke) geholt. Grafisch hingegen bieten vor allem Neverwhere und Muvovum über weite Strecken faszinierende und beeindruckende Visionen einer phantastischen Welt, die man so zumindest bis zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. Das gilt für die zumeist trostlose Landschaft ebenso wie für die Bauwerke und Ruinen (in denen buchstäblich alles hausen kann), für die häufig grotesken, teils humanoiden, teils gänzlich fremdartigen Lebewesen und last but not least auch für die ungemein plastisch dargestellten Hauptfiguren wie Den oder Kath.

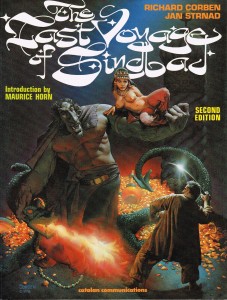

Über die Den Saga hinaus hat Richard Corben noch eine ganze Reihe weiterer umfangreicher phantastischer Comics geschaffen, in denen sich z.B. Sindbad auf eine allerletzte gefährliche Reise begeben muss – New Tales of the Arabian Nights (Text: Jan Strnad (1978), auch als The Last Voyage of Sindbad (1988)) – oder sich ein etwas einfältiger, aber liebenswerter Mutant mit den Fährnissen einer postapokalyptischen Welt herumschlagen muss – Mutant World (T: Strnad, 1983) und “Son of Mutant World # 1-5” (T: Strnad, 1990) – oder in einem ebenfalls postapokalyptischen Setting die Freundschaft zwischen einem Jungen und seinem Hund auf eine harte Probe gestellt wird (Vic and Blood (1989), die Adaption dreier Harlan-Ellison-Stories) – oder ein Raumfahrer mit seiner Lebensgefährtin auf einem nur auf den ersten Blick paradiesischen fremden Planeten landet – Jeremy Brood (T: Strnad, 1989) – oder es um Zeitreisen geht – Rip in Time (T: Bruce Jones, 1990).

Über die Den Saga hinaus hat Richard Corben noch eine ganze Reihe weiterer umfangreicher phantastischer Comics geschaffen, in denen sich z.B. Sindbad auf eine allerletzte gefährliche Reise begeben muss – New Tales of the Arabian Nights (Text: Jan Strnad (1978), auch als The Last Voyage of Sindbad (1988)) – oder sich ein etwas einfältiger, aber liebenswerter Mutant mit den Fährnissen einer postapokalyptischen Welt herumschlagen muss – Mutant World (T: Strnad, 1983) und “Son of Mutant World # 1-5” (T: Strnad, 1990) – oder in einem ebenfalls postapokalyptischen Setting die Freundschaft zwischen einem Jungen und seinem Hund auf eine harte Probe gestellt wird (Vic and Blood (1989), die Adaption dreier Harlan-Ellison-Stories) – oder ein Raumfahrer mit seiner Lebensgefährtin auf einem nur auf den ersten Blick paradiesischen fremden Planeten landet – Jeremy Brood (T: Strnad, 1989) – oder es um Zeitreisen geht – Rip in Time (T: Bruce Jones, 1990).

Alle bislang genannten Geschichten sind auch auf Deutsch in Albenform erschienen, zuletzt – mit Ausnahme von Bloodstar und Vic and Blood – in der Reihe Die phantastische Welt des Richard Corben (1991-95). Seine Stories aus Creepy und Eerie sind erst letztes Jahr in einem Prachtband mit dem Titel Creepy präsentiert: Richard Corben herausgekommen, während in Geister der Toten (2015) fünfzehn Geschichten von Edgar Allan Poe enthalten sind, die Richard Corben zwischen 2012 und 2014 adaptiert hat. Da Richard Corbens Gesamtwerk weit über das hinausgeht, was in diesem Beitrag kurz angerissen werden konnte, bleibt abzuwarten, inwieweit noch mehr seiner neueren Werke – wie etwa seine Adaption von William Hope Hodgsons The House on the Borderland – den Weg nach Deutschland finden.