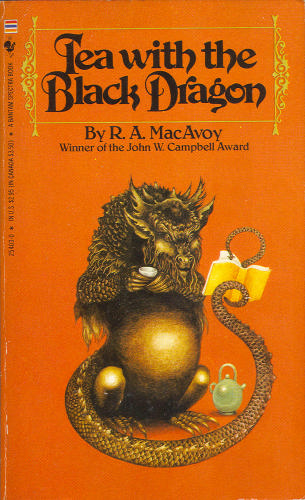

Bibliotheka Phantastika gratuliert R.A. MacAvoy, die heute 65 Jahre alt wird. Man kann wohl mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass die am 13. Dezember 1949 in Cleveland, Ohio, geborene Roberta Ann MacAvoy eine der originellsten und interessantesten Autorinnen war, die im Laufe der 80er  Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Bühne der phantastischen Literatur betreten haben. Das deutete sich bereits bei der Veröffentlichung von Tea with the Black Dragon (1983) an, der nicht nur den Locus Award als bester Romanerstling gewonnen hat, sondern auch für alle anderen wichtigen Genrepreise – den Hugo, den Nebula und den World Fantasy Award – nominiert wurde und sich beim Philip K. Dick Award nur Tim Powers’ The Anubis Gates geschlagen geben musste. Wobei das wirklich Erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass es sich bei Tea with the Black Dragon um einen in jeder Hinsicht unspektakulären Roman handelt, der mit leisen Zwischentönen, ungewöhnlichen Figuren und – ja, wirklich – einer nicht gerade alltäglichen Liebesgeschichte überzeugt.

Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Bühne der phantastischen Literatur betreten haben. Das deutete sich bereits bei der Veröffentlichung von Tea with the Black Dragon (1983) an, der nicht nur den Locus Award als bester Romanerstling gewonnen hat, sondern auch für alle anderen wichtigen Genrepreise – den Hugo, den Nebula und den World Fantasy Award – nominiert wurde und sich beim Philip K. Dick Award nur Tim Powers’ The Anubis Gates geschlagen geben musste. Wobei das wirklich Erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass es sich bei Tea with the Black Dragon um einen in jeder Hinsicht unspektakulären Roman handelt, der mit leisen Zwischentönen, ungewöhnlichen Figuren und – ja, wirklich – einer nicht gerade alltäglichen Liebesgeschichte überzeugt.

Der auf Deutsch als Stelldichein beim schwarzen Drachen (1986) erschienene Roman erzählt die Geschichte der fünfzigjährigen Martha Macnamara, die normalerweise in einer irisch-amerikanischen Céilíkapelle die Fiddle spielt und nach San Francisco gekommen ist, um ihre Tocher Elizabeth zu besuchen, die als Systemanalytikerin bei einer Firma im Silicon Valley arbeitet. An ihrem ersten Abend in der Stadt lernt sie einen anderen Hotelgast kennen: Mayland Long, einen ebenso geheimnisvollen wie faszinierenden chinesischen Gentleman, über den ihr der Barkeeper schnell noch ein Gerücht zuflüstert. Doch als sie wenig später feststellt, dass ihre Tochter spurlos verschwunden und vielleicht in ein Verbrechen verwickelt ist, bleibt ihr nur die Hoffnung, dass Mayland Long ihr hilft, sogar – oder erst recht – wenn er ein chinesischer Drache in Menschengestalt ist, wie der Barkeeper behauptet …

Die Suche nach Liz und die Frage, in was genau sie möglicherweise verwickelt ist, bildet nur den groben Rahmen, der Martha Macnamara, vor allem aber Mayland Long den Raum gibt, sich zu entfalten (was bei Letzterem zu der einen oder anderen Überraschung führt). Auch wenn man dem Roman in allem, was mit Computern zu tun hat, natürlich sein Alter anmerkt, dürfte er zumindest Lesern und Leserinnen, die Geschichten mögen, die von überzeugend gezeichneten Figuren getragen werden, auch heute noch Spaß machen – denn viel besser als Martha und Mayland kann man eine Geschichte nicht tragen.

1984 wurde R.A. MacAvoy nicht nur mit dem John W. Campbell Award als Best New Writer ausgezeichnet, sondern wandte sich mit der aus den Bänden Damiano, Damiano’s Lute und Raphael (alle 1984) bestehenden Damiano Series (die auch als A Trio For Lute bekannt ist und unter diesem Titel 1985 bzw. 1988 als Sammelband veröffentlicht wurde) auch einem neuen Setting (und Subgenre) zu: statt im zeitgenössischen San Francisco spielt Die Parabel vom Lautenspieler (Einzeltitel: Damiano, Saara, Raphael (alle 1985)) in einem deutlich fantasyhafteren alternativen Renaissance-Italien. Hier lebt der junge Damiano Delstrego, ein überzeugter Christ, der – als Sohn eines Zauberers und Erbe dunkler Magie – außerdem ein Alchimist und Hexer ist, dem die Bürger seiner Heimatstadt Partestrada nach Möglichkeit aus dem Weg gehen. Damiano selbst würde am liebsten Musiker werden und lässt sich vom Erzengel Raphael im Lautespielen unterrichten. Als der Krieg nach Partestrada kommt, muss er sich – begleitet von seinem familiar Macchiata, einem sprechenden Hund – auf eine Wallfahrt begeben, die ihn weit über die Grenzen Italiens und seine eigenen hinausführen wird, denn die Magie in seinem Innern stammt nicht von Gott …

1984 wurde R.A. MacAvoy nicht nur mit dem John W. Campbell Award als Best New Writer ausgezeichnet, sondern wandte sich mit der aus den Bänden Damiano, Damiano’s Lute und Raphael (alle 1984) bestehenden Damiano Series (die auch als A Trio For Lute bekannt ist und unter diesem Titel 1985 bzw. 1988 als Sammelband veröffentlicht wurde) auch einem neuen Setting (und Subgenre) zu: statt im zeitgenössischen San Francisco spielt Die Parabel vom Lautenspieler (Einzeltitel: Damiano, Saara, Raphael (alle 1985)) in einem deutlich fantasyhafteren alternativen Renaissance-Italien. Hier lebt der junge Damiano Delstrego, ein überzeugter Christ, der – als Sohn eines Zauberers und Erbe dunkler Magie – außerdem ein Alchimist und Hexer ist, dem die Bürger seiner Heimatstadt Partestrada nach Möglichkeit aus dem Weg gehen. Damiano selbst würde am liebsten Musiker werden und lässt sich vom Erzengel Raphael im Lautespielen unterrichten. Als der Krieg nach Partestrada kommt, muss er sich – begleitet von seinem familiar Macchiata, einem sprechenden Hund – auf eine Wallfahrt begeben, die ihn weit über die Grenzen Italiens und seine eigenen hinausführen wird, denn die Magie in seinem Innern stammt nicht von Gott …

Das norditalienische Piemont einer Alternativwelt, in der Magie existiert, zu einer Zeit, in der Norditalien von miteinander rivalisierenden Stadtstaaten beherrscht wurde, der Papst sich im Exil in Avignon befand und Europa unter dem “Schwarzen Tod” litt – sprich: wir befinden uns im 14. Jahrhundert –, war zumindest Anfang der 80er Jahre kein typisches Fantasysetting. Zu diesem zwar andersweltlichen, aber eben auch untypischen Setting gesellen sich Figuren, die (damals) mindestens ebenso ungewöhnlich waren. Das gilt einerseits für Raphael und seinen Bruder Luzifer als Exponenten von Gut und Böse, vor allem aber für Damiano, einen in mehrfacher Hinsicht “unschuldigen” jungen Mann (er ist zu Beginn der Trilogie 23 Jahre alt und hat zu diesem Zeitpunkt noch nie mit einer Frau geschlafen), der Gutes tun will und dafür auf das Böse in sich zurückgreifen muss, was ihn vor ein schier unlösbares moralisches Dilemma stellt. Dass die Trilogie trotz dieser Zutaten nicht hundertprozentig funktioniert, liegt einerseits ein bisschen an Damiano selbst, den man heutzutage vermutlich verächtlich als “Gutmenschen” bezeichnen würde, und dessen Naivität gelegentlich enervierend sein kann, andererseits an strukturellen Problemen (die ersten beiden Bände sind ein Entwicklungsroman mit Damiano als Hauptfigur – der sich auch tatsächlich entwickelt und seine Unschuld verliert – doch mit dem dritten Band, in dem es um das Schicksal des zum Menschen gewordenen Raphael geht, ändert sich das völlig) und einer immer spürbaren, letztlich dem Setting geschuldeten Düsternis. Was R.A. MacAvoy aber auch in dieser Trilogie wieder gelingt, sind die kleinen Szenen, die Art und Weise, wie sie die Magie der Musik zum Leben erweckt oder den Umgang der Figuren miteinander (und mit den Problemen, mit denen sie zu kämpfen haben, an denen sie wachsen oder scheitern) schildert.

Möglicherweise waren besagte strukturelle Probleme mit dafür verantwortlich, dass MacAvoy sich danach zunächst wieder Einzelromanen zugewandt hat. In The Book of Kells (1985) geht es um eine Zeitreise, die aus dem Hier und Heute ins Irland des 10. Jahrhunderts und in die irische Mythologie führt, während The Grey Horse (1987) zwar ebenfalls in Irland spielt, aber dieses Mal gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Connemara, wo sich ein púca in Gestalt eines grauen Hengstes dem Widerstand der Iren gegen die englischen Besatzer anschließt. Mit Twisting the Rope (1986; dt. Der schwarze Drache lädt zum Lunch (1987)) legte sie eine Fortsetzung zu Tea with the Black Dragon vor, in der Martha Macnamara und Mayland Long mit Marthas Céilíkapelle auf Tour sind und in einen Mordfall verwickelt werden, die aber – trotz der Tatsache, dass Martha und Mayland immer noch faszinierende Figuren sind – nicht an die Klasse des Vorgängerbandes heranreicht. Mit The Third Eagle (1989) folgte noch ein kurzer Abstecher in die SF, ehe sie sich mit Lens of the World (1990) ihrer zweiten, gleichnamigen Trilogie zuwandte (die gelegentlich auch als Nazhuret of Sordaling – nach ihrer Hauptfigur – betitelt wird).

Dass auch diese Trilogie wieder ungewöhnlichen Lesestoff bietet, wird schon beim Blick auf das Motto deutlich, das dem ersten Band vorangestellt ist (und sich auf Nazhuret bezieht): “You are the lens of the world: the lens through which the world may become aware of itself. The world, on the other hand, is the only lens in which you can see yourself. It is both lenses together that make vision.” Man sollte sich vom philosophischen oder spirituellen Gehalt dieser Sätze allerdings nicht abschrecken lassen, denn Lens of the World und die Folgebände King of the Dead (1991) und Winter of the Wolf (1993; auch als The Belly of the Wolf (1993)) bilden einen Entwicklungsroman, der – nicht zuletzt dank eines Zeitsprungs zwischen Band zwei und drei –  praktisch das ganze Leben Nazhurets umfasst. Und dieses Leben ist durchaus abenteuerlich, auch wenn es zunächst nicht so aussieht; der kleingewachsene, hässliche Nazhuret – eine Waise und ein Mischling – ist nämlich anfangs der Pflegling einer Elite-Militärakademie und muss dort einiges erdulden. Sein Schicksal scheint sich nur leicht zu bessern, als der geheimnisvolle Powl, der in einem merkwürdigen runden Gebäude mit noch merkwürdigeren Gerätschaften lebt, ihn zu seinem Lehrling macht und ihn nicht nur mehrere Sprachen, Natur- und Geisteswissenschaften lehrt, sondern auch stillzusitzen, zu denken, zu tanzen und (mit und ohne Waffen) zu kämpfen. Denn auf Nazhuret wartet ein besonderes Schicksal, von dem er selbst nichts ahnt …

praktisch das ganze Leben Nazhurets umfasst. Und dieses Leben ist durchaus abenteuerlich, auch wenn es zunächst nicht so aussieht; der kleingewachsene, hässliche Nazhuret – eine Waise und ein Mischling – ist nämlich anfangs der Pflegling einer Elite-Militärakademie und muss dort einiges erdulden. Sein Schicksal scheint sich nur leicht zu bessern, als der geheimnisvolle Powl, der in einem merkwürdigen runden Gebäude mit noch merkwürdigeren Gerätschaften lebt, ihn zu seinem Lehrling macht und ihn nicht nur mehrere Sprachen, Natur- und Geisteswissenschaften lehrt, sondern auch stillzusitzen, zu denken, zu tanzen und (mit und ohne Waffen) zu kämpfen. Denn auf Nazhuret wartet ein besonderes Schicksal, von dem er selbst nichts ahnt …

Dieses Schicksal macht aus ihm einen Landarbeiter, Hausmeister und Rausschmeißer, einen Abenteurer, Krieger und Philosophen, einen Berater des Königs und einen Ehemann und Vater, und er begegnet auf seiner langen Lebensreise feindlich und freundlich gesinnten Adligen, Soldaten, Dieben und Mördern, einem Werwolf und einem Drachen – und seiner großen Liebe. Das klingt wie schon tausendmal gelesen? Ja und nein. Die Abenteuer, die Nazhuret erlebt, sind nicht per se ungewöhnlich; was sie ungewöhnlich macht, ist die Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht, ist überhaupt Nazhuret selbst, der einer der komplexesten Charaktere der modernen Fantasy sein dürfte, der im Laufe eines einzigen Buchs sichtbar und glaubhaft wächst, und dem noch nicht einmal seine Tochter im dritten Band – als er immerhin bereits über 50 ist – so ganz die Show stehlen kann, auch wenn sie sich alle Mühe gibt. Hinzu kommt ein vage renaissancehaftes (nicht direkt an irdische Vorbilder erinnerndes) Setting, in dem sich am Ende das Heraufdämmern einer moderneren Zeit abzeichnet. Strukturell geht R.A. MacAvoy in dieser Trilogie ebenfalls ungewöhnliche Wege, denn im ersten Band schreibt Nazhuret einen Teil seiner Lebensgeschichte (für seinen König) nieder (ja, auf diese Idee sind später auch andere, wesentlich bekanntere Autoren und Autorinnen gekommen), während der zweite ein Briefroman ist. Und das Ganze ist schlicht und ergreifend toll erzählt und stilistisch brillant geschrieben.

Mit der Trilogie um Nazhuret of Sordaling hat R.A. MacAvoy das Versprechen, das Tea with the Black Dragon darstellte, voll und ganz eingelöst – und ist anschließend sechzehn Jahre lang verstummt (denn erst 2009 ist mit der Erzählung In Between, die zwei Jahre später zum Roman Death and Resurrection erweitert wurde, wieder ein neues Werk von ihr erschienen, in dem es um den Künstler und Martial-Arts-Kämpfer Ewen Young geht, der zwischen der Welt der Lebenden und der der Toten hin und her reisen kann). Dies Rätsel wurde im Januar 2012 in einem Interview für das eBook-Magazin Lightspeed schließlich gelöst: “As for why nothing came between The Belly of the Wolf and the Ewen stories, well, Dystonia came between them. It’s a rare neuromuscular disease characterized by paralysis and pain. Or vice versa. … For about ten years they threw one set of pills after another into me, just to see what would happen. Of five of those years I have little or no memory. I finally decided to stop taking all those nasty things and just endure it. Meanwhile, some doctors who usually deal with Parkinson’s (not related, except for being a neuro-muscular disease and also progressive) developed a treatment for cervical and spinal muscles which had gone into permanent charley-horse by a Very Careful series of injections of Botox into the muscles right along the spinal column, to partially paralyze them. The idea is to find a mid-position between spasm and paralysis that approaches normality …”

Es wäre Roberta Ann MacAvoy so oder so zu wünschen, dass diese Behandlung dauerhaft die gewünschten Erfolge zeitigt. Und wenn sie dann vielleicht noch weitere Romane schreibt, die der Qualität von Tea with the Black Dragon oder der Lens of the World Trilogy zumindest nahekommen, würde das bestimmt die eine Leserin oder den anderen Leser freuen – ich kenne jedenfalls einen …

Category: Reaktionen

Bibliotheka Phantastika gratuliert Jo Walton, die heute ihren 50. Geburtstag feiert. Als tief im Genre und Fandom verwurzelte Autorin (wovon man sich u.a. in ihren Kolumnen bei tor.com überzeugen kann) könnte die am 1. Dezember 1964 in Aberdare, Wales, geborene Jo Walton auch schreiberisch im Kern des Genres verwurzelt sein, tatsächlich trifft das aber nur auf ihre erste Trilogie aus den Bänden The King’s Peace (2000), The Prize of the Game (2001) und The King’s Name (2002) zu, die mit einem walisisch-keltisch angehauchten Worldbuilding (ein Hintergrund, auf den Jo Walton noch öfter zurückgreifen sollte) eine alternative Variante des Artus-Mythos mit Fokus auf eine junge Kämpferin zeichnet.

Schon ihr nächster, mit dem World Fantasy Award ausgezeichneter Roman Tooth and Claw (2003, dt. Der Clan der Klauen (2005)) ist sowohl stilistisch als auch inhaltlich ein Sonderfall: Nach dem Modell des viktorianischen Romans erzählt Walton eine Familien- und Gesellschaftsgeschichte, allerdings sind alle Figuren Drachen, wodurch die Grausamkeiten hinter den gesellschaftlichen Regeln kontrastreich herausgearbeitet werden.

Schon ihr nächster, mit dem World Fantasy Award ausgezeichneter Roman Tooth and Claw (2003, dt. Der Clan der Klauen (2005)) ist sowohl stilistisch als auch inhaltlich ein Sonderfall: Nach dem Modell des viktorianischen Romans erzählt Walton eine Familien- und Gesellschaftsgeschichte, allerdings sind alle Figuren Drachen, wodurch die Grausamkeiten hinter den gesellschaftlichen Regeln kontrastreich herausgearbeitet werden.

Auch die Trilogie aus den Romanen Farthing (2006, dt. Die Stunde der Rotkehlchen (2014)), Ha’penny (2007) und Half a Crown (2008) ist fest in der britischen Geschichte und dem sehr “britischen” Genre des Häkelkrimis verwurzelt, legt allerdings einen alternativen Geschichtsverlauf zugrunde, in dem Großbritannien und Nazi-Deutschland Frieden geschlossen haben. Beginnend mit den Mord-Ermittlungen im ersten Band wird das Abrutschen Großbritanniens in den Faschismus und der Aufbau einer Geheimpolizei beschrieben, während die Figuren in diesem Setting darum kämpfen, weder unterzugehen noch ihre Integrität ganz zu verlieren.

Der mit dem Mythopoeic Fantasy Award ausgezeichnete und nur in kleiner Auflage erschienene Roman Lifelode (2009) könnte theoretisch ein klassischer Fantasy-Roman sein, denn das Setting ist eine Welt, in der die Möglichkeiten der Magie und das Verstreichen der Zeit davon abhängig sind, wo auf welchem Längengrad man sich befindet. Walton erzählt vor diesem Hintergrund jedoch eine Geschichte, in der es eher um die Magie der kleinen Dinge, Familie und das ländliche Leben geht.

In Among Others (2011, dt. In einer anderen Welt (2013)) ist die Existenz von Magie sogar eine Interpretationsfrage, und die wahre Magie kommt aus den SF- und Fantasy-Büchern, die der aus zerrütteten Familienverhältnissen stammenden Internatsschülerin Morwenna ihre Existenz als Außenseiterin erträglicher machen – und das Ganze ist so überzeugend geraten, dass Among Others mit dem Hugo, dem Nebula und dem British Fantasy Award ausgezeichnet wurde.

My Real Children (2014), Waltons jüngster Roman, beschäftigt sich wieder mit Alternativwelt-Szenarien und lässt eine demente (?) Altenheimbewohnerin auf zwei völlig verschiedene Lebenserinnerungen zurückblicken, in denen sich die Welt im Kalten Krieg jeweils unterschiedlich entwickelt hat, aber vor allem auch das Privatleben der Protagonistin zwei gegensätzliche Wege eingeschlagen hat, so dass sich vielleicht weniger die Frage nach der Wahrheit als nach der glücklicheren Variante stellt.

Mit ihrem ungewöhnlichen Oeuvre stellt sich Jo Walton als Autorin dar, die das Genre sehr gut kennt und dieses Wissen in ihren Geschichten für eine Diskussion seiner Parameter auf einer Meta-Ebene nutzt, was ihr mit Sicherheit den ein oder anderen ihrer vielen Preise eingebracht hat und sie für Leser und Leserinnen interessant macht, die der SF und Fantasy ebenfalls sehr zugetan sind und sich gerne ein paar Alternativentwürfe anschauen möchten.

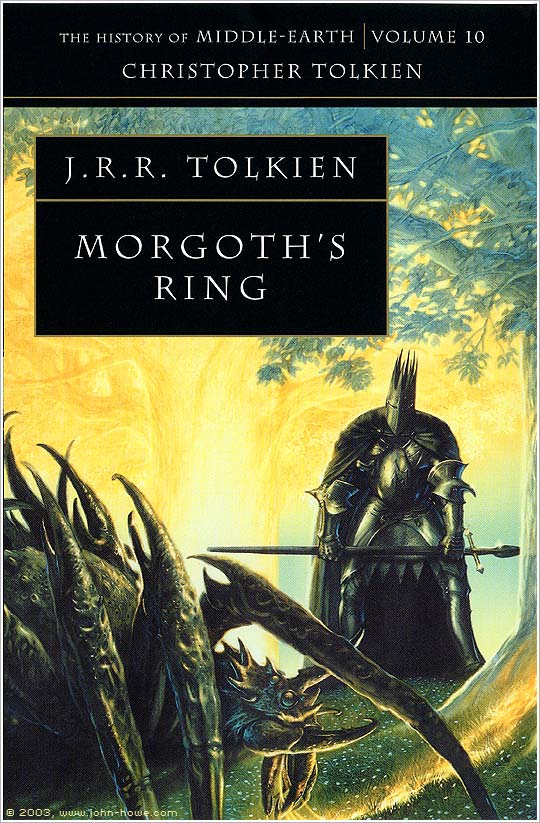

Bibliotheka Phantastika gratuliert Christopher Tolkien, der heute 90 Jahre alt wird und nicht in seinem ursprünglichen Beruf als Mediävist bekannt wurde (obwohl er etwa die Hervarar Saga herausgab und übersetzte), sondern vor allem als Verwalter und Bearbeiter des literarischen Erbes seines Vaters J.R.R. Tolkien im allgemeinen Bewusstsein präsent ist.

Wie stark es Christopher Tolkien dabei um eine ernsthafte Würdigung des Œuvres seines Vaters geht, spricht vielleicht am ehesten aus seiner Haltung zu Peter Jacksons Tolkien-Verfilmungen, die in seinen Augen aufgrund ihrer Actionlastigkeit und Kommerzialisierung den Werken, auf denen sie basieren, nicht gerecht werden.

Seine erste Publikation aus dem Nachlass seines Vaters dürfte bis heute die bekannteste sein: Gemeinsam mit Guy Gavriel Kay gab er The Silmarillion (Das Silmarillion) heraus, das in die heroische Vorzeit der Welt Mittelerde entführt, die im Herrn der Ringe bereits einer schleichenden Entzauberung anheimfällt. Bald darauf folgte mit den Unfinished Tales of Númenor  and Middle-earth (Nachrichten aus Mittelerde) eine weitere Veröffentlichung, die für die folgenden programmatisch werden sollte, bietet sie doch statt des im Silmarillion unternommenen Versuchs, ein leidlich kohärentes Ganzes herzustellen, nur kommentierte Einzeltexte aus J.R.R. Tolkiens umfangreichem Schaffen. Einem ähnlichen Prinzip folgt die zwölfbändige History of Middle-earth, ein wahres Labyrinth aus Fragmenten, Notizen und Vorstufen bekannter Texte, das einen faszinierenden, wenn auch in seiner Ausführlichkeit und akribischen Kommentierung bisweilen etwas ermüdenden Einblick in das Schaffen des älteren Tolkien bietet.

and Middle-earth (Nachrichten aus Mittelerde) eine weitere Veröffentlichung, die für die folgenden programmatisch werden sollte, bietet sie doch statt des im Silmarillion unternommenen Versuchs, ein leidlich kohärentes Ganzes herzustellen, nur kommentierte Einzeltexte aus J.R.R. Tolkiens umfangreichem Schaffen. Einem ähnlichen Prinzip folgt die zwölfbändige History of Middle-earth, ein wahres Labyrinth aus Fragmenten, Notizen und Vorstufen bekannter Texte, das einen faszinierenden, wenn auch in seiner Ausführlichkeit und akribischen Kommentierung bisweilen etwas ermüdenden Einblick in das Schaffen des älteren Tolkien bietet.

Seit der Jahrtausendwende gab Christopher Tolkien noch einige Einzelbände mit Werken seines Vaters heraus. Während in The Children of Húrin (Die Kinder Húrins) noch einmal die schon seit dem Silmarillion immer wieder behandelte Geschichte um den tragischen (Anti-)Helden Túrin aufgegriffen wird, führen die neuesten Veröffentlichungen von Mittelerde weg: The Legend of Sigurd and Gudrún (Die Legende von Sigurd und Gudrún) und The Fall of Arthur (bisher nicht auf Deutsch erschienen) erschließen jeweils Dichtungen, die nicht nur inhaltlich, sondern auch formal stark an mittelalterliche Vorbilder angelehnt sind. Natürlich bietet dieses Material Christopher Tolkien mehr Gelegenheit denn je, sein eigenes mediävistisches Wissen auszuspielen. Was er hier leistet, lässt einen leise bedauern, dass er meist nur als Sohn eines berühmten Vaters wahrgenommen wird, erweist er sich doch als fähiger Wissenschaftler mit interessanten Denkansätzen. Hätte er nicht zeitlebens im Schatten J.R.R. Tolkiens gestanden und sich fast ausschließlich dessen Nachlass gewidmet, hätte er vielleicht stärker eine eigene Stimme entwickelt. Als Fantasyfan jedoch muss man ihm fast dankbar sein, dass er es nicht getan hat, und sein unermüdliches Bemühen um die Werke seines Vaters würdigen.

Allen Französischlesern sei übrigens ein 2012 erschienener Artikel in Le Monde ans Herz gelegt, der eine persönlichere Annäherung an Christopher Tolkien bietet, als sie in unserem kleinen Geburtstagspost gelingen kann.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Daniel Abraham, der heute seinen 45. Geburtstag feiert. Als äußerst aktiver und in etlichen Subgenres unter verschiedenen Namen vertretener Autor kann der am 14. November 1969 in Albuquerque, New Mexico, USA, geborene Daniel James Abraham bereits auf ein ansehnliches Oeuvre zurückblicken, obwohl seit seinem Debutroman A Shadow in Summer (2006, dt. Sommer der Zwietracht (2007)), dem ersten Roman des Long Price Quartet, noch keine zehn Jahre vergangen sind.

Das Long Price Quartet weist einige Elemente auf, die auch für Abrahams weitere Romanreihen prägend sein sollten: Die Geschichte über den Preis der Magie, die sich hier in Form der Andat manifestiert, wenn Poeten abstrakte Gedanken so gekonnt festhalten, dass sie sie körperlich in ihre Dienste zwingen können, wird nah an den Figuren erzählt und stark von ihren Wesenszügen vorangetrieben, ohne dass man Einblick in ihre innerste Gedankenwelt hat. Die mit den weiteren Bänden A Betrayal in Winter (2007, dt. Winter des Verrats (2008)), An Autumn War (2008, dt. Herbst der Kriege (2009)) und The Price of Spring (2009, dt. Frühling der Vergeltung (2010)) fortgesetzte Reihe ist mit ihrem konsequent durchgezogenen markanten Grundkonzept, der leicht asiatisch angehauchten, stark urban geprägten Welt und den psychologisch komplexen Figuren auch Abrahams künstlerisch anspruchsvollstes und interessantestes Werk.

Das Long Price Quartet weist einige Elemente auf, die auch für Abrahams weitere Romanreihen prägend sein sollten: Die Geschichte über den Preis der Magie, die sich hier in Form der Andat manifestiert, wenn Poeten abstrakte Gedanken so gekonnt festhalten, dass sie sie körperlich in ihre Dienste zwingen können, wird nah an den Figuren erzählt und stark von ihren Wesenszügen vorangetrieben, ohne dass man Einblick in ihre innerste Gedankenwelt hat. Die mit den weiteren Bänden A Betrayal in Winter (2007, dt. Winter des Verrats (2008)), An Autumn War (2008, dt. Herbst der Kriege (2009)) und The Price of Spring (2009, dt. Frühling der Vergeltung (2010)) fortgesetzte Reihe ist mit ihrem konsequent durchgezogenen markanten Grundkonzept, der leicht asiatisch angehauchten, stark urban geprägten Welt und den psychologisch komplexen Figuren auch Abrahams künstlerisch anspruchsvollstes und interessantestes Werk.

Das kommerziell erfolgreichste dürfte dagegen The Expanse sein, eine Space Opera, die in Zusammenarbeit mit Ty Franck unter dem Pseudonym James S.A. Corey entstand bzw. noch entsteht – mit Kollaborationen hatte Abraham bereits zuvor durch Hunter’s Run (2007) Erfahrung gesammelt, einem gemeinsam mit George R.R. Martin und Gardner Dozois verfassten SF-Roman. Vier von inzwischen neun geplanten Bänden von The Expanse sind bereits erschienen, und der erste, Leviathan Wakes (2011, dt. Leviathan erwacht (2012)) wurde nicht nur 2012 mit einem Hugo Award ausgezeichnet, sondern wird aktuell auch für eine Verfilmung in Serienform umgesetzt.

Relativ zeitgleich mit dieser Kollaboration entstand auch eine – von Abrahams im Alleingang verfasste – epische Fantasy-Saga, The Dagger and the Coin, die mit ihren Adelsdynastien, Söldnerführern und politisch engagierten Priestern im Gefolge von Martins A Song of Ice and Fire unterwegs zu sein scheint, doch der besondere Clou an The Dragon’s Path (2011, dt. Das Drachenschwert (2012), wie auch die Nachfolger unter dem Pseudonym Daniel Hanover erschienen) und seinen Folgebänden The King’s Blood (2012, dt. Königsblut (2013)), The Tyrant’s Law (2013, dt. Das Gesetz des Tyrannen (2014)) und The Widow’s House (2014) ist die Einbindung eines Bankwesens, das die Geschicke der Welt zunehmend mitbestimmt und über die Jung-Bankerin Cithrin bel Sarcour einen der Haupthandlungsstränge der Reihe darstellt, wohingegen der “Dagger” aus dem Titel vor allem durch den desillusionierten Söldnerführer Marcus Wester vertreten wird, oder manchmal auch durch einen intriganten Dolch im Rücken unter den Anwärtern auf den bald schon umkämpften Thron von Antea.

Des weiteren ist Abraham unter dem Namen M.L.N. Hanover auch in der boomenden Urban Fantasy vertreten und hat, beginnend mit Unclean Spirits (2008), bisher fünf Bände einer Serie namens Black Sun’s Daughter verfasst, ist in seiner immerhin nicht allein operierenden Inkarnation als James S.A. Corey mit Honor Among Thieves (2014) auch im Star-Wars-Universum aktiv und zeigt sich außerdem als Texter für die Comic-Adaption von George R.R. Martins A Game of Thrones (erscheint seit 2011) verantwortlich.

Ein vielbeschäftigter Mann also, von dem man, wenn er in diesem Tempo weitermacht, noch einiges zu erwarten hat – und vielleicht darauf hoffen kann, dass er sich eines Tages noch einmal an ein so ausgefallenes Projekt wie das Long Price Quartet wagt.

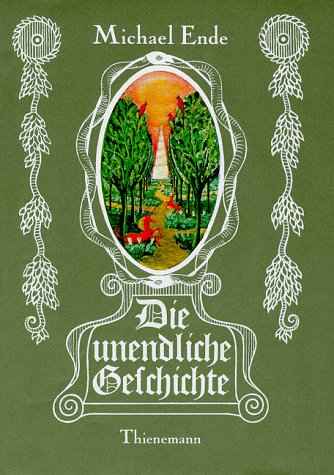

Bibliotheka Phantastika gratuliert Michael Ende, der heute 85 Jahre alt geworden wäre. Vor allem die Kinder- und Jugendbücher des am 12. November 1929 in Garmisch geborenen Michael Andreas Helmuth Ende haben längst Klassikerstatus erreicht und waren lange Zeit das Aushängeschild deutschsprachiger Phantastik.

Nach seinem Debut mit Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (1960) und dem Nachfolger Jim Knopf und die Wilde 13 (1962) konnte Ende vor allem mit Momo (1973)  und Die unendliche Geschichte (1979) einen Stil des phantastischen Erzählens etablieren, der nicht nur jungen Lesern und Leserinnen, sondern auch Eltern und Lehrern entgegen kam und stark vom Zeitgeist und pädagogischen Moden geprägt war. Endes Phantastik ist nicht nur verspielt und ideenreich, sondern auch stark allegorisch und mit vielfachen Bezügen zur Realität versehen, so dass seine phantastischen Welten und Wesen meist recht unmittelbar einer verbesserten Wirklichkeit dienen und das Lob der Phantastik, das in seinen Werken stark in den Vordergrund tritt, sich vor allem auf ihre die Mängel der wirklichen Welt “heilende” Wirkung bezieht.

und Die unendliche Geschichte (1979) einen Stil des phantastischen Erzählens etablieren, der nicht nur jungen Lesern und Leserinnen, sondern auch Eltern und Lehrern entgegen kam und stark vom Zeitgeist und pädagogischen Moden geprägt war. Endes Phantastik ist nicht nur verspielt und ideenreich, sondern auch stark allegorisch und mit vielfachen Bezügen zur Realität versehen, so dass seine phantastischen Welten und Wesen meist recht unmittelbar einer verbesserten Wirklichkeit dienen und das Lob der Phantastik, das in seinen Werken stark in den Vordergrund tritt, sich vor allem auf ihre die Mängel der wirklichen Welt “heilende” Wirkung bezieht.

Weitaus mehr auf der verspielten Seite von Endes Werk angesiedelt ist Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch (1989), ein Kinderbuch, das im Stundentakt die Abenteuer eines Katers und eines Raben bei der Vereitelung der bösen Pläne ihrer Besitzer, einer Hexe und eines Zauberers, am Silvesterabend verfolgt.

Ende hat außerdem auch etliche Theaterstücke und Bilderbücher verfasst, häufig mit tierischen Protagonisten und Sprachspielereien.

Weniger bekannt als seine Werke für junge Leser sind Endes Erzählungen für Erwachsene, die in Der Spiegel im Spiegel (1984) – einem Zyklus aus miteinander verbundenen Geschichten – und Das Gefängnis der Freiheit (1992) gesammelt wurden und deren Phantastik eher einen surrealen Einschlag hat.

Den verschiedenen vom Autor meist nicht goutierten Verfilmungen zum Trotz wird aber Die unendliche Geschichte das Werk mit der größten Nachwirkung bleiben, das nicht nur den Bücherwurm zum Helden der Geschichte in seiner Hand werden lässt, sondern Leser und Leserinnen auch in eine voll ausgestaltete von magischen Wesen und Orten wimmelnde Sekundärwelt entführt.

Fans des Buches sollten unbedingt nach unserer diesjährigen Advents-Verlosung Ausschau halten, bei der es unter anderem etwas von Michael Ende zu gewinnen gibt.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Guy Gavriel Kay, der heute seinen 60. Geburtstag feiert. Bevor er seine gewählte Laufbahn als Jurist auch nur einschlagen konnte, hatte sich der am 07. November 1954 in Weyburn, Saskatchewan, geborene Guy Gavriel Kay bereits fest im Genre verstrickt und ist heute einer der bekanntesten kanadischen Fantasy-Autoren. Er war nicht nur an der Herausgabe von Tolkiens Silmarillion beteiligt, sondern legte mit seinem ersten eigenen Werk, der Fionovar Trilogy, eine Reihe vor, die es zum Klassiker der epischen Fantasy bringen sollte. The Summer Tree, der erste Band der Trilogie, feierte übrigens letzten Monat sein 30. Jubiläum, doch Kay hat sich trotz des großen Erfolges weiterbewegt:

“Ich bin immer noch stolz auf die Fionavar-Trilogie. Dass ich nicht mehr in dieser Art schreibe, ist neben allem anderen dadurch bedingt, dass ein Mensch in den 50ern nicht so schreibt wie ein Mensch in den 20ern – und das sollte er auch nicht. Wir sollten uns nicht für dieselben Dinge interessieren, wir sollten künstlerisch nicht an der Stelle in Bernstein erstarren, an der wir in der Szene unsere Aufwartung gemacht haben. Wir sollten uns entwickeln.”

Quelle

Kays Entwicklung führte ihn zu historischen Kulissen und Szenarien, die er in eigene Welten versetzte und mit sparsam verwendeter Phantastik aufbereitete – vom Spanien der Reconquista mit The Lions of Al-Rassan bis hin zum China der Tang-Dynastie mit Under Heaven. Da der Autor auch ein bp-Favorit ist, möchten wir für genauere Informationen auf unser aktualisiertes ausführliches Portrait verweisen und euch den Artikel ans Herz legen, aus dem obiges Zitat stammt und in dem man sich nicht nur über Fionavar, sondern auch die Arbeit am Silmarillion schlau machen kann.

Heute möchten wir an zwei Autoren erinnern, die eigentlich nur wenig gemeinsam haben – wenn man davon absieht, dass sowohl M.A.R. Barker als auch Neal Barrett jr. heute 85 Jahre alt geworden wären, und dass beide auf dem deutschen (phantastischen) Buchmarkt nur eine marginale Rolle gespielt haben. Doch damit enden die Gemeinsamkeiten auch schon wieder, denn während M.A.R. Barkers fünf Romane nur das Nebenprodukt eines überaus intensiv betriebenen Hobbies waren, hat Neal Barrett jr. etliche Jahre vom Schreiben gelebt, was bedeutet, dass er ein ziemlich fleißiger Autor war, dessen Oeuvre rund 50 (teils unter Pseudonym geschriebene, keineswegs nur phantastische) Romane und knapp sechs Dutzend phantastische Kurzgeschichten umfasst.

Wenn man sich – wie der am 03. November 1929 in Spokane, Washington, geborene Phillip Barker, der Anfang der 50er Jahre zum Islam übertrat und sich von da an Muhammad Abd-al Rahman bzw. M.A.R. Barker nannte – schon von Kindheit an für Sprachen interessiert und daraufhin Urdu und Klamath studiert, kann das eigentlich nur zu einer akademischen beruflichen Laufbahn führen. Und genau das war bei Barker der Fall, der hauptberuflich u. a. einen Lehrstuhl für Urdu und später für Südasienstudien innehatte. Doch Barkers Interesse an Sprachen reichte weit über seinen beruflichen Umgang mit ihnen hinaus, und daher floss es in die Ausgestaltung einer Welt ein, die er bereits in seiner Kindheit ersonnen hatte und in seiner Studentenzeit nicht nur mit einer 60.000-jährigen Geschichte und einer Vielzahl menschlicher und nichtmenschlicher Kulturen, sondern auch mit mehreren (allerdings unterschiedlich weit entwickelten) erfundenen Sprachen ausstattete. Das kommt einem vage bekannt vor, oder?

Doch während die Welt des einen Liguistikprofessors zum Schauplatz der Handlung eines weltbekannten, das Genre lange Jahre definierenden Fantasyromans wurde (dessen Einfluss auch heute noch spürbar ist), ist die des anderen – wenn überhaupt – fast ausschließlich in Pen-&-Paper-Rollenspielerkreisen bekannt. Was möglicherweise damit zusammenhängt, dass Barkers Tékumel eine (zumindest für Euopäer und Nordamerikaner) unglaublich exotische und damit auch fremdartige Welt ist, deren Kulturen nicht nur Elemente aus vor allem der indischen, ägyptischen und alt-mittelamerikanischen Geschichte und Mythologie beinhalten, sondern teilweise auch nichtmenschlich sind. Hinzu kommen ein eindeutiger SF-Hintergrund (Tékumel war eine ursprünglich von Menschen und befreundeten nichtmenschlichen Völkern besiedelte und einem Terraformingprozess unterzogene Welt mit intelligenten Eingeborenen, die durch eine kosmische Katastrophe o.ä. vom restlichen Universum getrennt wurde, und auf der das Wissen um die Hochtechnologie – von der noch funktionierende Überreste vorhanden sind – “versunken” ist) und eine sehr detaillierte, zigtausend Jahre umfassende Historie.

Der Versuch, einen derart kompexen und exotischen Hintergrund der gerade aufstrebenden Rollenspielergemeinde schmackhaft zu machen, ist sowohl in der Pionierzeit der 70er Jahre – Tekumel: The Empire of the Petal Throne war das zweite Pen-&-Paper-Fantasyrollenspiel, das TSR 1975 und somit bereits ein Jahr nach Dungeons & Dragons herausbrachte – wie auch in späteren Jahrzehnten mehr oder weniger gescheitert (auch wenn es viele Jahre lang einen kleinen Kreis dauerhafter Spieler gegeben hat und das Setting Kultstatus genießt).

Vielleicht wollte M.A.R. Barker all denen, die an dem Spiel interessiert waren, einen leichteren Einstieg verschaffen und hat deshalb in den 80er Jahren zwei Romane geschrieben, die immerhin bei DAW Books erschienen sind; vielleicht hatte er aber auch einfach nur Lust, einfach mal wieder etwas Belletristisches zu schreiben – immerhin hatte er bereits in den 50er und 60er Jahren ein paar Stories in Fanzines veröffentlicht. Auf alle Fälle erschien 1984 mit The Man of Gold der erste Tékumel-Roman, der es zwei Jahre später als Der ungewöhnliche Goldmann auch nach Deutschland geschafft hat (nach der Titelfindung dürften im damaligen Goldmann-Lektorat die Sektkorken geknallt haben), und der zumindest … interessant ist. Oder, anders gesagt, der sogar sehr interessant ist, wenn man sich für eine detailliert ausgearbeitete und beschriebene Welt mit teils vertraut wirkenden, teils überaus fremdartigen Lebewesen mitsamt ihrer Geschichte und ihren ebenso fremdartigen Sprachen interessiert. Wenn man sich allerdings für eine stringente, möglichst wenig holpernde Handlung und mehr als eindimensionale Figuren interessiert und nicht über eine ziemlich sexistische Darstellung der Frauenfiguren hinweglesen kann, sollte man von The Man of Gold lieber die Finger lassen. Denn die Suche des jungen Tempelakolythen Harsan nach einem mythischen Wesen aus alter Zeit – dem titelgebenden Man of Gold –, die ihn aus einem abgelegenen Thúmis-Tempel quer durch Tsolyánu (besagtes Empire of the Petal Throne) zunächst in die Hauptstadt Béy Sü und später weit über Tsolyánus Grenzen hinausführt, ist sowohl im Hinblick auf die Figuren wie die Handlung überaus klischeehaft und funktioniert eigentlich nur als Sightseeingtour durch eine wirklich faszinierende Welt.

Vielleicht wollte M.A.R. Barker all denen, die an dem Spiel interessiert waren, einen leichteren Einstieg verschaffen und hat deshalb in den 80er Jahren zwei Romane geschrieben, die immerhin bei DAW Books erschienen sind; vielleicht hatte er aber auch einfach nur Lust, einfach mal wieder etwas Belletristisches zu schreiben – immerhin hatte er bereits in den 50er und 60er Jahren ein paar Stories in Fanzines veröffentlicht. Auf alle Fälle erschien 1984 mit The Man of Gold der erste Tékumel-Roman, der es zwei Jahre später als Der ungewöhnliche Goldmann auch nach Deutschland geschafft hat (nach der Titelfindung dürften im damaligen Goldmann-Lektorat die Sektkorken geknallt haben), und der zumindest … interessant ist. Oder, anders gesagt, der sogar sehr interessant ist, wenn man sich für eine detailliert ausgearbeitete und beschriebene Welt mit teils vertraut wirkenden, teils überaus fremdartigen Lebewesen mitsamt ihrer Geschichte und ihren ebenso fremdartigen Sprachen interessiert. Wenn man sich allerdings für eine stringente, möglichst wenig holpernde Handlung und mehr als eindimensionale Figuren interessiert und nicht über eine ziemlich sexistische Darstellung der Frauenfiguren hinweglesen kann, sollte man von The Man of Gold lieber die Finger lassen. Denn die Suche des jungen Tempelakolythen Harsan nach einem mythischen Wesen aus alter Zeit – dem titelgebenden Man of Gold –, die ihn aus einem abgelegenen Thúmis-Tempel quer durch Tsolyánu (besagtes Empire of the Petal Throne) zunächst in die Hauptstadt Béy Sü und später weit über Tsolyánus Grenzen hinausführt, ist sowohl im Hinblick auf die Figuren wie die Handlung überaus klischeehaft und funktioniert eigentlich nur als Sightseeingtour durch eine wirklich faszinierende Welt.

Zumindest für die deutschsprachigen Leser und Leserinnen scheint Letzteres nicht ausgereicht zu haben, denn Flamesong (1985), Barkers zweiter Tékumel-Roman, wurde nicht übersetzt. Was insofern ein bisschen schade ist, als er eine recht gradlinige Abenteuerhandlung (mit vielleicht der einen oder anderen aussichtslosen Situation zuviel, der die Helden gerade noch entkommen) bietet, die weniger erzählerische Schwächen als The Man of Gold aufweist und in Sachen exotischer Settings nochmal zulegt. Wobei auch Flamesong ein Roman bleibt, der vor allem wegen der Welt mit ihren unzähligen Facetten interessant ist.

Fast zwanzig Jahre später hat M.A.R. Barker mit Prince of Skulls (2002), Lords of Tsámra (2003) und A Death Of Kings (2003) noch einmal drei Tékumel-Romane verfasst, die allerdings nur in einer Kleinauflage erschienen sind; ansonsten hat er sich bis kurz vor seinem Tod am 16. März 2012 der weiteren Ausgestaltung Tékumels und seinen wöchentlichen Rollenspielabenden gewidmet, in denen die Geschichte dieser einzigartigen Welt viele Jahre lang fortgeschrieben wurde.

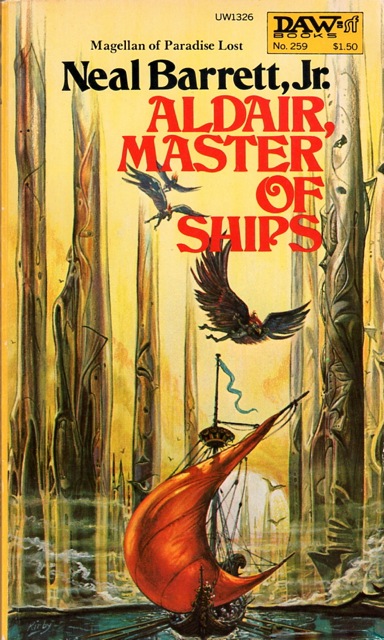

Im Gegensatz zu M.A.R. Barker war der am 03. November in San Antonio, Texas, geborene Neal Barrett jr. etliche Jahre ausschließlich als Autor (teils unter seinem eigenen Namen, teils unter Pseudonymen wie Victor Appleton, Chad Calhoun, Franklin W. Dixon, Rebecca Drury and J. D. Hardin) tätig. Seine erste phantastische Story erschien 1960 unter dem Titel “To Tell the Truth” in der August-Ausgabe von Galaxy, auf die in den nächsten zehn Jahren ungefähr ebensoviele weitere Geschichten in diversen SF-Magazinen folgten. 1970 kam dann mit Kelwin sein erster Roman auf den Markt, dessen Held nicht weiter bemerkenswerte Abenteuer in einem postapokalyptischen Setting erlebte, und der ebensowenig wie Barretts andere frühe Romane irgendwelche Hinweise enthielt, welches Potential in diesem Autor steckte. Letzteres deutete sich immerhin in Stress Pattern (1974) an, einem Planetenabenteuer auf einer wirklich durch und durch fremdartigen Welt, aber so richtig zum Tragen kam es zum ersten Mal in der aus vier Bänden bestehenden Aldair-Sequenz.

Die Welt, auf der Aldair in den Romanen Aldair in Albion (1976), Aldair, Master of Ships (1977), Aldair, Across the Misty Sea (1980) und Aldair: The Legion of Beasts (1982) seine Abenteuer erlebt, ist die Erde in der fernen Zukunft, die von den Menschen bereits vor langer Zeit verlassen wurde. Zurückgeblieben sind menschenähnliche Wesen, die sie aus genetisch veränderten Tieren geschaffen haben, und die in einander nicht immer freundlich gesinnten, mal mehr, mal weniger zivilisierten Reichen leben und nur noch vage, ins Mythische verklärte Erinnerungen an ihre göttergleichen Vorfahren haben. In dieser Welt gerät der etwas selbstgefällige Ich-Erzähler Aldair – Angehöriger eines in den Grenzgebieten des Rhemian Empire lebenden, vom eigentlichen Reich  häufig unabhängig agierenden Stammes – als Student in einem kleinen Städtchen aufgrund seiner Neugier und seiner Hartnäckigkeit im Hinblick auf ein paar religiöse Dogmen alsbald in Konflikt mit der Obrigkeit. Er wird zum Ketzer erklärt und muss fliehen, findet Freunde wie den Bärenmenschen Rheif (was schwieriger ist, als es klingen mag – immerhin sind die beiden eigentlich von Natur aus Feinde; darüberhinaus trägt der Schweinemensch Aldair bei ihrer ersten Begegnung Stiefel aus Bärenfell, während Rheif vermutlich schon den einen oder anderen von Aldairs Artgenossen gegessen hat), gerät in Gefangenschaft und Sklaverei, findet weitere Freunde und macht sich schließlich auf ins mythische Albion, um Antworten auf seine Fragen zu finden – Antworten, die nur zu neuen Fragen, Reisen und Abenteuern führen.

häufig unabhängig agierenden Stammes – als Student in einem kleinen Städtchen aufgrund seiner Neugier und seiner Hartnäckigkeit im Hinblick auf ein paar religiöse Dogmen alsbald in Konflikt mit der Obrigkeit. Er wird zum Ketzer erklärt und muss fliehen, findet Freunde wie den Bärenmenschen Rheif (was schwieriger ist, als es klingen mag – immerhin sind die beiden eigentlich von Natur aus Feinde; darüberhinaus trägt der Schweinemensch Aldair bei ihrer ersten Begegnung Stiefel aus Bärenfell, während Rheif vermutlich schon den einen oder anderen von Aldairs Artgenossen gegessen hat), gerät in Gefangenschaft und Sklaverei, findet weitere Freunde und macht sich schließlich auf ins mythische Albion, um Antworten auf seine Fragen zu finden – Antworten, die nur zu neuen Fragen, Reisen und Abenteuern führen.

Auch wenn Aldairs Welt und seine Queste durch eine fast schon barock geschilderte Welt (und letztlich über sie hinaus) einerseits ein überaus lesbares, spannendes Abenteuergarn ist, liegt unter der ganzen Geschichte eine unterschwellig spürbare Düsternis, die bereits früh auf ihr nicht gerade als fröhliches Happy-End zu bezeichnendes Ende verweist.

Verglichen mit dem wenige Jahre später folgenden Zweiteiler Through Darkest America (1987) und Dawn’s Uncertain Light (1989) sind Aldairs Abenteuer allerdings ein wahrer Quell der Heiterkeit, denn mit düster ist Neal Barretts Entwurf eines postapokalyptischen Amerika, in dem die Menschen ihre Menschlichkeit in mehr als einer Hinsicht verloren haben, eher euphemistisch umschrieben. Oder, anders gesagt: Auch wenn sich Through Darkest America und Dawn’s Uncertain Light in literarischer Hinsicht nicht mit Cormac McCarthys The Road vergleichen lassen, erzeugen und hinterlassen sie (vor allem der erste Band) ein sehr wohl vergleichbares Gefühl.

Nicht ganz so düster, aber immer noch auf schmerzhafte Weise wehmütig ist The Hereafter Gang (1991), ein phantastischer Roman, dessen Hauptfigur auch durch ihren Tod nicht am Weiterleben (oder sowas Ähnlichem) gehindert wird. In den 90er Jahren hat Neal Barrett jr. hauptsächlich Krimis und Filmnovelisationen geschrieben, die jeweils – ganz im Gegensatz zu seinen SF- und Fantasyromanen – fast alle ins Deutsche übersetzt wurden.

Kurz vor der Jahrtausendwende ist er dann mit Interstate Dreams (1999) wieder so richtig ins phantastische Genre zurückgekehrt und hat sich mit Prince of Christler-Coke (2004) noch einmal eines postapokalyptischen Settings – dieses Mal mit vor allem satirischen Untertönen – bedient, während er mit The Prophecy Machine (2000) und The Treachery of Kings (2001), den zwei Romanen um Finn the Master Lizard Maker seine ersten echten Fantasyromane vorgelegt hat, in denen ebenfalls wieder Tiermenschen eine wichtige Rolle spielen, die in diesem Fall allerdings durch Magie entstanden sind und gegenüber den “richtigen” Menschen keinen leichten Stand haben.

Es ist durchaus zu bedauern, dass das phantastische Oeuvre des am 12. Januar dieses Jahres verstorbenen Neal Barrett jr. – zu dem auch noch rund 70 Kurzgeschichten zählen, von denen etliche in insgesamt sechs Sammelbänden erschienen sind – nie den Weg nach Deutschland gefunden hat (bzw. wenn, dann in unrepräsentativen Ausschnitten), denn vor allem sein postapokalyptischer Zweiteiler hätte trotz seiner Düsternis eine Veröffentlichung hierzulande mehr als verdient.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Lois McMaster Bujold, die heute ihren 65. Geburtstag feiert. Vor allem in der SF ist die am 02. November 1949 in Columbus, Ohio, als Lois Joy McMaster geborene Autorin eine feste Größe: Ihre 1986 mit ihrem Romandebut Shards of Honor (dt. Scherben der Ehre (1994)) begonnene Miles-Vorkosigan-Saga hat etliche wichtige Genre-Preise (zum Teil mehrfach) abgeräumt. Dieser Serienstart mit der Geschichte, wie sich die Eltern des Titelhelden Miles kennenlernen, könnte eine dynastische SF-Saga vermuten lassen, doch McMaster Bujolds Stärke liegt vor allem in einer sehr feinen Charakterisierung und Nähe zur jeweiligen Hauptfigur.

Da ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Miles und die Hauptfigur von The Spirit Ring (1992, dt. Fiamettas Ring (1997)), McMaster Bujolds erstem Ausflug in die Fantasy, einige Charakteristika teilen: Fiametta ist die Tochter eines Magiers in einem fiktiven spätmittelalterlichen italienischen Stadtstaat, und nachdem sie sich gegen Widerstände als Metall- und Magieschmiedin durchsetzt, wird sie in eine magische Verschwörung verwickelt. Nicht nur das pseudo-historische Setting, sondern auch die Tatsache, dass Fiametta als erstes einen Liebesring schmiedet und die daraus folgende Romanze durchaus einen gewissen Raum in der Handlung einnimmt, sind auch für ihre nächsten, irgendwo zwischen epischer und Historienfantasy mäandernden Fantasy-Romane prägend.

Die aus den Bänden The Curse of Chalion (2001, dt. Chalions Fluch (2004)), Paladin of Souls (2003, dt. Paladin der Seelen (2005)) und The Hallowed Hunt (2005, dt. Im Schatten des Wolfes (2006)) bestehende Trilogie spielt im an Spanien erinnernden Chalion und betrachtet vor dem Hintergrund von Thronintrigen und den Fährnissen der Königsfamilie das Schicksal dreier unterschiedlicher Hauptfiguren, die in engeren Kontakt mit den Göttern geraten, als ihnen lieb ist. Interessant an diesen Figuren, u.a. dem ehemaligen Galeerensklaven Cazaril oder der für wahnsinnig gehaltenen Königinnenwitwe Ista, ist die Tatsache, dass sie für Fantasy-Helden schon im gesetzten Alter sind und trotzdem noch ihre Geschichte und ihre Erfüllung finden können, auch wenn sie schon eine Menge hinter sich haben. Dazu kommt die gut ausgearbeitete Götter- und Adelswelt, die man mit den Romanen betritt, und die durch viele Details ihre historischen Vorbilder heraufzubeschwören vermag, so dass hier der Feudal-Fantasy – besonders durch die Beschäftigung mit dem Heiligen und dessen Implikationen, sobald es wirklich in der Welt greifbar wird – durchaus neue Aspekte hinzugefügt werden.

Die aus den Bänden The Curse of Chalion (2001, dt. Chalions Fluch (2004)), Paladin of Souls (2003, dt. Paladin der Seelen (2005)) und The Hallowed Hunt (2005, dt. Im Schatten des Wolfes (2006)) bestehende Trilogie spielt im an Spanien erinnernden Chalion und betrachtet vor dem Hintergrund von Thronintrigen und den Fährnissen der Königsfamilie das Schicksal dreier unterschiedlicher Hauptfiguren, die in engeren Kontakt mit den Göttern geraten, als ihnen lieb ist. Interessant an diesen Figuren, u.a. dem ehemaligen Galeerensklaven Cazaril oder der für wahnsinnig gehaltenen Königinnenwitwe Ista, ist die Tatsache, dass sie für Fantasy-Helden schon im gesetzten Alter sind und trotzdem noch ihre Geschichte und ihre Erfüllung finden können, auch wenn sie schon eine Menge hinter sich haben. Dazu kommt die gut ausgearbeitete Götter- und Adelswelt, die man mit den Romanen betritt, und die durch viele Details ihre historischen Vorbilder heraufzubeschwören vermag, so dass hier der Feudal-Fantasy – besonders durch die Beschäftigung mit dem Heiligen und dessen Implikationen, sobald es wirklich in der Welt greifbar wird – durchaus neue Aspekte hinzugefügt werden.

Die romantischen Elemente, die in der Chalion-Trilogie nach und nach stärker betont wurden, übernahmen in der darauffolgenden vierteiligen Reihe The Sharing Knife ganz das Ruder – die Fantasy wird zu einer Kulisse für eine Liebesgeschichte, diesmal mit Anklängen an das Nordamerika des 19. Jahrhunderts.

Nach den vier Bänden Beguilement (2006), Legacy (2007), Passage (2008) und Horizon (2009), von denen nur die ersten beiden als Die Klingen des Lichts (2007) und Der magische Dolch (2007) ins Deutsche übersetzt wurden, hat sich Lois McMaster Bujold zunächst wieder dem deutlich populäreren Universum von Miles Vorkosigan zugewandt, und es bleibt zu erwarten, ob sie der Fantasy noch weitere Besuche abstattet.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Trudi Canavan, die heute ihren 45. Geburtstag feiern kann. Als eine der erfolgreichsten australischen Fantasy-Autorinnen hatte die am 23. Oktober 1969 in Kew, Melbourne, Victoria geborene Trudi Canavan mit ihrer Black Magicians-Trilogie am All-Ages-Boom teil. Nach dem Erfolg der 2001 mit The Magicians’ Guild begonnenen Geschichte über den Werdegang von Sonea, einem zur Magierin ausersehenen Straßenmädchen, setzte Trudi Canavan ihre schriftstellerische Karriere mit Geschichten fort, die auf Soneas Welt und auch neuen Schöpfungen spielen und durch viel Magie und junge Helden und Heldinnen bestechen, die die Macht haben, am Gefüge der Welt zu rütteln.

Anlässlich ihres Geburtstages haben wir Trudi Canavans Portrait aktualisiert, das für tiefergreifende Informationen bereitsteht.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Suzy McKee Charnas, die heute 75 Jahre alt wird. Auf den allerersten Blick könnte man Walk to the End of the World (1974), den Erstling der am 22. Oktober 1939 in New York City geborenen Suzy McKee Charnas, für einen dieser typischen Post-Doomsday-Romane halten, die es vor allem Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre recht häufig gegeben hat – aber schon bei ein bisschen genauerem Hinsehen entpuppt er sich als eine bedrückende feministische Dystopie, die sich eines postapokalyptischen Settings bedient und das Bild einer neo-barbarischen Gesellschaft auf die Spitze treibt. Denn in Holdfast, einem der Orte, an dem mehrere Generationen nach einem weltweiten Atomkrieg noch Menschen leben, haben ausschließlich Männer etwas zu sagen (auch wenn sie  sich einer rigiden hierarchischen Struktur unterwerfen müssen). Die Frauen hingegen, denen man die Schuld an der weltweiten Katastrophe gibt, werden geringschätzig als “Fems” bezeichnet und sind praktisch Sklaven, die man zum Arbeiten und (leider) zur Fortpflanzung braucht. Auch wenn das wie ein Gestalt gewordener feministischer Alptraum klingt (und letztlich auch ist), nutzt Suzy McKee Charnas dieses Szenario nicht für eine plakative Darstellung der Leiden der Fems oder der Grausamkeit der Männer; ihr Interesse gilt vielmehr einer Gesellschaft, die so vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass auch die Herrschenden in ihr alles andere als glücklich sind (was nicht bedeutet, dass sie auf die Idee kommen, das System zu hinterfragen).

sich einer rigiden hierarchischen Struktur unterwerfen müssen). Die Frauen hingegen, denen man die Schuld an der weltweiten Katastrophe gibt, werden geringschätzig als “Fems” bezeichnet und sind praktisch Sklaven, die man zum Arbeiten und (leider) zur Fortpflanzung braucht. Auch wenn das wie ein Gestalt gewordener feministischer Alptraum klingt (und letztlich auch ist), nutzt Suzy McKee Charnas dieses Szenario nicht für eine plakative Darstellung der Leiden der Fems oder der Grausamkeit der Männer; ihr Interesse gilt vielmehr einer Gesellschaft, die so vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass auch die Herrschenden in ihr alles andere als glücklich sind (was nicht bedeutet, dass sie auf die Idee kommen, das System zu hinterfragen).

In der Fortsetzung Motherlines (1978) stößt Alldera, eine der Fems, der die Flucht aus Holdfast gelungen ist, zunächst auf ein Volk von Amazonen, die frei und ungehindert auf dem Rücken ihrer Pferde durch das Grasland streifen, und trifft später auf die (deutlich mehr organisierten) Free Fems. Erst 1994 setzte Suzy McKee Charnas die mittlerweile als solche betitelten Holdfast Chronicles mit The Furies (und einem Angriff auf Holdfast durch die Free Fems) fort und brachte den Zyklus – dessen erste beide Bände gleichzeitig als Sammelband (The Slave and the Free) neu aufgelegt wurden – schließlich mit The Conqueror’s Child (1999) zum Abschluss. Die gesamte Sequenz gilt trotz des bitterbösen Auftaktbands als eines der grundlegenden sich der Genderthematik und -problematik widmenden Werke des Genres – und Band eins und zwei haben es als Tochter der Apokalypse (1983) und Alldera und die Amazonen (1984) erstaunlicherweise auch nach Deutschland geschafft.

Während vor allem Walk to the End of the World allerhand Aufsehen erregte und überaus kontrovers diskutiert wurde (und Suzy McKee Charnas in der SF-Szene nicht unbedingt viele Freunde verschafft hat – so musste sie z.B. knapp ein Jahr lang nach einem Verlag für den zweiten Band suchen), war The Vampire Tapestry bei Kritikern und Leserinnen gleichermaßen ein großer Erfolg. Im Mittelpunkt dieses aus fünf längeren Erzählungen – von denen “The Unicorn Tapestry” gesondert veröffentlicht und 1981 mit dem Nebula Award ausgezeichnet wurde – bestehenden Episodenromans steht der Anthropologe Dr. Edward Lewis Weyland, der außerdem ein Vampir ist. Allerdings ein etwas anderer Vampir, denn er fürchtet weder Knoblauch, noch schläft er in einem Sarg oder verwandelt sich in eine Fledermaus, und er hat auch nicht die typischen Fangzähne; seine Methode, seinen Opfern das Blut auszusaugen, ist unauffälliger. Mit diesem auf Deutsch als Der Vampir-Baldachin (1984) erschienenen Roman (oder Sammelband) hat Suzy McKee Charnas dem Vampir-Mythos eine originelle, zu Unrecht inzwischen leider ziemlich vergessene Facette hinzugefügt.

Verglichen mit den Holdfast Chronicles oder The Vampire Tapestry sind Charnas’ weitere Werke – wie z.B. die aus den Bänden The Bronze King (1985), The Silver Glove (1988) und The Golden Thread (1989) bestehende Fantasy-Jugendbuch-Trilogie Sorcery Hall (in der ein paar Jugendliche unsere Welt vor einer bösartigen Anderswelt schützen müssen) oder Dorothea Dreams (1986; ein Geisterroman) – relativ unbedeutend. Eine Erwähnung wert wäre aber vielleicht noch ihre mit dem Hugo Award ausgezeichnete Story “Boobs” (1989; dt. als “Möpse” in Isaac Asimov’s Science Fiction Magazin 35 (1990)), eine feministische Werwolf-Story, in der sich ein Mädchen an den Männern dafür rächt, wie sie mit ihr während ihrer Pubertät umgegangen sind.