Bibliotheka Phantastika gratuliert Käthe Recheis, die heute ihren 85. Geburtstag feiert. Die am 11. März 1928 in Engelhartszell geborene österreichische Schriftstellerin kann auf ein großes und mehrfach ausgezeichnetes Oeuvre in der Kinder- und Jugendliteratur zurückblicken. Viele ihrer Geschichten sind auf der Basis ihrer Begegnungen mit den amerikanischen Ureinwohnern im Rahmen ihrer Arbeit für die International Catholic Migration Commission entstanden und sind mit Abenteuer- und Märchenelementen angereichert. Für interessierte Phantastik-Leser und –Leserinnen stechen vor allem zwei Jugendbücher aus ihrem Werk heraus.

Bereits 1982 (und damit im gleichen Jahr wie Märchenmond von den Hohlbeins) erschien Der weiße Wolf, was Käthe Recheis zumindest im Jugendbuch zu einer deutschsprachigen Pionierin des Genres macht.  Er erzählt die Geschichte von Thomas, einem Jungen aus unserer Welt, der eines Tages einem Ruf und einem weißen Wolf in ein ihm eigentlich gut bekanntes Wäldchen folgt, nur um sich alsbald in einer anderen Welt wiederzufinden – und einem fremden Mädchen namens Onari gegenüberzustehen. Thomas und Onari sind zwei von drei Kindern, die gemäß einer alten Prophezeiung das Land Aran vom Großen Gond befreien können, und als die beiden kurz darauf auf Eldar aus besagtem Land Aran treffen, können sie diese Aufgabe in Angriff nehmen. Auch wenn Der weiße Wolf heutzutage vielleicht ein bisschen zu linear erzählt wirken mag und die Probleme sich vielleicht ein bisschen zu leicht lösen lassen, punktet der Roman sowohl mit seiner Schilderung einer düsteren Diktatur wie auch und vor allem mit seinem Aufruf zu Vertrauen (in die eigenen Fähigkeiten und in andere Menschen) und Toleranz und stellt somit immer noch eine geeignete Einstiegslektüre für jugendliche Fantasy-Neulinge dar.

Er erzählt die Geschichte von Thomas, einem Jungen aus unserer Welt, der eines Tages einem Ruf und einem weißen Wolf in ein ihm eigentlich gut bekanntes Wäldchen folgt, nur um sich alsbald in einer anderen Welt wiederzufinden – und einem fremden Mädchen namens Onari gegenüberzustehen. Thomas und Onari sind zwei von drei Kindern, die gemäß einer alten Prophezeiung das Land Aran vom Großen Gond befreien können, und als die beiden kurz darauf auf Eldar aus besagtem Land Aran treffen, können sie diese Aufgabe in Angriff nehmen. Auch wenn Der weiße Wolf heutzutage vielleicht ein bisschen zu linear erzählt wirken mag und die Probleme sich vielleicht ein bisschen zu leicht lösen lassen, punktet der Roman sowohl mit seiner Schilderung einer düsteren Diktatur wie auch und vor allem mit seinem Aufruf zu Vertrauen (in die eigenen Fähigkeiten und in andere Menschen) und Toleranz und stellt somit immer noch eine geeignete Einstiegslektüre für jugendliche Fantasy-Neulinge dar.

Während der titelgebende weiße Wolf im vorgenannten Roman kaum mehr als eine Nebenrolle spielt, erhalten die Wölfe in Wolfsaga (1994 – ein Jahr vor dem thematisch sehr ähnlich gelagerten ersten Band der Wölfe der Zeit von William Horwood) schließlich die Hauptrolle: Das Wolfsrudel, in dem der introvertierte Jungwolf Schiriki lebt, wird von Schogar Kan unterworfen und in sein Rudel Zahllos eingegliedert, dem alle Wölfe der Welt angehören sollen. Doch damit verstößt er gegen Waka, das Gesetz der Natur, und Schiriki, der zunächst bis ins südliche Sandland flüchtet, muss sich dem riesenhaften Leitwolf stellen, wenn er sein Rudel wieder vereinen und die Wölfe vor dem Verderben in dem totalitär organisierten Riesenrudel bewahren will. Das Ganze ist weniger moralisierende Fabel, auch wenn diese Anklänge sehr bewusst gewählt sind, sondern vor allem eine Tierfantasy mit einer Coming-of-Age-Geschichte, die allerdings einen interessanten Protagonisten (der eher Schamane als klassischer Held wird) und eine schöne Übertragung des Themas auf eine für ein Jugendbuch gut ausgearbeitete Wolfswelt bietet, in der verschiedene Spezies glaubhaft kooperieren und das Verhalten von Wölfen angemessen eingebunden wird.

Mit den Anleihen aus indianischen Weltbildern und Questen-Erzählungen, die thematisch und in ihrem Setting eindeutig der Fantasy zuzuordnen sind, stellen Käthe Recheis’ phantastische Jugendbücher ein Beitrag zum Genre dar, den man durchaus guten Gewissens nicht nur jungen Lesern und Leserinnen in die Hand drücken kann.

Bibliotheka Phantastika Posts

Bibliotheka Phantastika gratuliert Peter Tremayne, der heute 70 Jahre alt wird. Es dürfte eine ganze Reihe deutschsprachiger Leser und Leserinnen geben, denen dieser Name – den der am 10. März 1943 in Coventry, Warwickshire, geborene Historiker Peter Berresford Ellis für den größten Teil seines belletristischen Werks benutzt – ein Begriff ist, weil sie Bekanntschaft mit der Nonne Schwester Fidelma gemacht haben, die in mittlerweile mehr als zwanzig im 7. Jahrhundert spielenden Krimis mit Verstand und Intuition Verbrechen aufklärt. Doch Tremaynes Karriere hat viel früher angefangen – und zwar mit etlichen Horror- und Fantasyromanen, von denen allerdings nur ein kleiner Teil ins Deutsche übersetzt wurde.

In seinen ersten Romanen greift er dabei tief ins reichhaltige Reservoir der populären Kultur, etwa wenn er in The Hound of Frankenstein (1977) den bekannten Baron erneut fragwürdige Experimente durchführen und dieses Mal einen Hund erschaffen lässt oder in der zeitlich vor Bram Stokers Roman angesiedelten Dracula Trilogy – Dracula Unborn (1977; auch als Bloodright (1979); dt. Die Chronik der Draculas (1979)), The Revenge of Dracula (1978) und Dracula, My Love (1980), das Ganze auch als Sammelband Dracula Lives! (1993) – die Familienverhältnisse und -geschichte der Blutsauger unter die Lupe nimmt. Oder indem er Henry Rider Haggards unsterbliche Ayesha in The Vengeance of She (1978; dt. SIE rächt sich (1987)) in der Gegenwart auftauchen lässt.

Danach wandte er sich mit Romanen wie The Ants (1979) oder The Curse of Loch Ness (1979) dem Tierhorror zu und machte mit der Lan-Kern Trilogy – The Fires of Lan-Kern (1980), The Destroyers of Lan-Kern (1982) und The  Buccaneers of Lan-Kern (1983) -, in der es einen Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts in eine postapokalyptische, neobarbarische, von den Legenden des alten Cornwall geprägte Zukunft verschlägt, einen ersten Ausflug in die Fantasy. Weitere Horrorromane folgten, die sich immer dann, wenn sie – wie The Morgow Rises! (1982) oder Snowbeast! (1983) – fest in der keltischen Mythologie verwurzelt waren, deutlich glaubwürdiger anfühlten (und weitaus besser lesbar waren) als die meisten anderen Hervorbringungen dieses nicht gerade für Qualität bekannten Subgenres.

Buccaneers of Lan-Kern (1983) -, in der es einen Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts in eine postapokalyptische, neobarbarische, von den Legenden des alten Cornwall geprägte Zukunft verschlägt, einen ersten Ausflug in die Fantasy. Weitere Horrorromane folgten, die sich immer dann, wenn sie – wie The Morgow Rises! (1982) oder Snowbeast! (1983) – fest in der keltischen Mythologie verwurzelt waren, deutlich glaubwürdiger anfühlten (und weitaus besser lesbar waren) als die meisten anderen Hervorbringungen dieses nicht gerade für Qualität bekannten Subgenres.

Die Legenden und Mythen der Inselkelten sorgen auch für das authentisch wirkende Setting und die stimmige Atmosphäre – und damit die eindeutigen Stärken – der drei Heroic-Fantasy-Romane Tremaynes. In Raven of Destiny (1984) geht es um die keltische Invasion Griechenlands im dritten vorchristlichen Jahrhundert, während in Ravenmoon (1988; auch als Bloodmist) eine erst kurz zuvor wiederentdeckte alte Legende und die irische Anderswelt eine wichtige Rolle spielen, und Island of Shadows (1991) die Geschichte der schottischen Kriegerin Scáthach nacherzählt. Auch wenn diesen Romanen die erzählerische Kraft der besseren Werke eines Robert E. Howard oder Karl Edward Wagner oder der feinsinnige Humor eines Fritz Leiber fehlen mag, kann man sich gerade im Bereich der Heroic Fantasy oder Sword & Sorcery mit Leichtigkeit weit schlimmere Fehlgriffe leisten (wobei nicht verschwiegen werden soll, dass es auch hier kräftig zur Sache geht).

Peter Tremayne hat auch eine ganze Reihe von phantastischen Kurzgeschichten verfasst, die in zwei Sammelbänden erschienen sind: My Lady of Hy-Brasil and Other Stories (1987) versammelt dabei die Geschichten, die sich auf die keltische Mythologie beziehen, während in Aisling and Other Irish Tales of Terror (1992; dt. Der Todesstein: Irische Gruselgeschichten (1999)) moderne Gruselgeschichten zu finden sind. Mit den Krimis um Schwester Fidelma (seit 1994) scheint Tremayne dann das Metier und die Figur gefunden zu haben, die seinen Neigungen und Interessen am ehesten entgegenkommen, nachdem er sich – unter dem Pseudonym Peter MacAlan – bereits zwischen 1983 und 1993 an zeitgenössischen Thrillern versucht hatte.

Unter seinem richtigen Namen hat Peter Tremayne alias Peter Berresford Ellis eine ganze Reihe von Sachbüchern über englische Geschichte, vor allem aber über keltische und irische Mythologie verfasst, die teilweise als Standardwerke gelten. Abgesehen von The Druids (1994; dt. Die Druiden: Von der Weisheit der Kelten (1996)) sind sie bisher genausowenig auf Deutsch erschienen wie ein Großteil der o.g. phantastischen Romane oder Ellis’ Biographien über Henry Rider Haggard (H. Rider Haggard: A Voice from the Infinite (1978)) und Talbot Mundy (The Last Adventurer – The Life of Talbot Mundy (1984)). Was zumindest für Freunde des Abenteuerromans und der Heroic Fantasy durchaus bedauerlich ist.

Als ich schon vor einigen Jahre enthusiastisch das Ebook an sich getestet habe, war ich ziemlich am Verzweifeln.

Die Reader waren nicht wirklich ausgereift, das Angebot an Büchern mehr als nur begrenzt und die Verlage verfielen auf den gleichen Fehler, den vor ihnen schon jahrelang die Musik-Verlage zelebriert hatten.

DRM-verseuchte Bücher wollte auch schon damals niemand haben.

Fast forward in das Jahr 2013.

Ich muss hier vorrausschicken, das ich ein sehr technik-affiner Mensch bin.

Und schön gemachte Bücher liebe. Je edler, desto besser.

Von daher schlagen, ach, zwei Herzen in meiner Brust.

Es hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Das Angebot an Readern ist fast schon unüberschaubar, und kleine Allrounder wie das iPad Mini oder Kindle HD können das Lesevergnügen eines Buches inzwischen fast 1:1 auf dem Display nachempfinden. Ein Kindle HD mit seiner eigenen Beleuchtung vermag es sogar noch zu schlagen, wenn man nachts im Bett den Partner nicht durch die Nachttischlampe stören möchte.

Das Buch an sich und auch die Verwertungsmaschinerie der Verlage, wird in den kommenden Jahren sicherlich noch stärkeren Verwerfungen unterworfen sein als bisher.

Waren vor Jahren Ebooks eher dünn gesät und das Lesen am Computer-Display sicherlich noch die Seltenheit, wird dieses aus meiner Sicht in Zukunft mehr und mehr zur Normalität. Sicherlich waren die großen Computer-Bildschirme mit 60 oder gar 50 MHz nicht zum permanenten Lesen gedacht.

Heutige Ebook-Reader mit E-Ink oder Retina-Displays haben dieses Problem aber schon lange nicht mehr.

Und das Ebook hat mehrere größere Vorteile, die man nicht wegdiskutieren kann.

(Immer vorausgesetzt, die Verlage unterbinden bestimmte Optionen nicht.)

Das Ebook:

* Braucht keinen Platz im Regal

* Man kann Dutzende, wenn nicht gar hunderte an Ebooks/PDFs auf einem einzigen Gerät mitnehmen und hat somit jederzeit Zugriff darauf. Die Zeiten, in denen meiner einer mit gefühlten Tonnen an Koffern in den Urlaub fuhr, sind hiermit endgültig vorbei. Selbst komplette Heft-Reihen (als Beispiel Perry Rhodan 200-299) kann ich auf meinem Reader überall hin mitnehmen. Ein Reader oder Tablett und ein Ladegerät, mehr braucht es nicht.

* Ebooks bieten die Möglichkeit der Suche. Noch nie war es so einfach, in einem Buch bestimmte Stellen zu finden.

* Ich kann mir ein oder mehrere Lesezeichen in das Buch machen, ohne es für die Zukunft zu verschandeln. Vorbei die Zeiten von gelben, grünen oder orangen Stricheleien im Text, über die man sich nach Jahren ärgert. Auch Anmerkungen kann ich nun gefahrlos in das Buch machen, ohne mich irgendwann zu fragen, was denn bitte damals in mich gefahren ist.

* Das Ebook kann auch auf anderem Weg einen Mehrwert bieten. Als Beispiel seien vor mir hier Rollenspiel-PDFs genannt, bei denen man in den beigefügten Karten verlustfrei bis in die kleinste Nebenstraße zoomen kann. Im gedruckten Buch wäre dieses niemals möglich, hier stößt dann die Auflösung eines Druckwerkes an ihre Grenzen.

Aber, und auch das mag hier genannt werden, es gibt natürlich nicht nur Vorteile:

* Das haptische Vergnügen eines Buches kann das Ebook niemals bieten.

* Auch das Gefühl das Buch zu „besitzen“ und seinen Fang in das Regal zu stellen, kann das Ebook nicht gleichwertig ersetzen.

* Mein Buchregal muss ich nicht sichern – und mir nicht auch ggf. Gedanken über eine mehrstufige Backup-Strategie machen. Selbst große Anbieter, die heute noch den Download gekaufter Bücher Jahre ermöglichen, können ad hoc Pleite gehen oder den Service einfach nicht mehr anbieten. Dies zumindest kann man aus der unsäglichen Musik-Download-Vergangenheit lernen, wo verschiedene Anbieter plötzlich ihren Shop geschlossen haben.

* Ein Buch funktioniert immer und überall. Auf jeder „Plattform“ und ohne Strom. Eben jenes kann man von Ebooks nicht behaupten. Die immer noch herrschende Vielfalt an nicht standardisierten Formaten kann selbst bei einem einfachen PDF heute noch zu Problemen führen.

* Ein Buch mag 1, 10 oder 100 Jahre alt sein. Es wird immer noch funktionieren.

Ob dieses auf bestimmte Ebook-Formate zutrifft, ist ungewiss. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass digitale Formate ebenso schnell wieder fallen gelassen werden, wie sie eingeführt wurden. Eine Garantie für ihren dauerhaften Fortbestand kann niemand anbieten.

Ist das Ebook eine digitale Revolution?

Jain. Es wird sicherlich eine Veränderung geben. Manche Leute/Verlage schreien schon den Tod des Taschenbuches heraus, doch Format-Änderungen hat es immer schon gegeben. Die Heftchen-Romane waren auch einem großen Sterben ausgesetzt, die behandelten Genres haben trotzdem überlebt.

Im übrigen ist für mich diese Problematik eine hausgemachte: Der Leser/Käufer hat den Unterschied zwischen Taschenbuch und Trade Paperback beispielsweise nie verstanden. Selbst Buchhändler waren teilweise mit dieser künstlichen Produkt-Einteilung in Taschenbuch, TPB und Hardcover eher überfragt.

Hier haben die Verlage nur etwas geschaffen, was sie selber wollten. Nicht etwas, was der Käufer wollte.

Werden die Verlage sterben?

Das sehe ich eher nicht.

Die Verlage machen Bücher, aber in welchem Format, ist hierbei irrelevant. Der Druck von Büchern, egal in welcher Größe, ist nicht das Geschäft und nicht die Kern-Kompetenz von Verlagen. Gut gemachte Übersetzungen, Lektorat, Werbung, etc. … – hier werden die Verlage so schnell nicht ersetzt werden können. Sicherlich wird es immer mal wieder eine Überraschung geben, aber auch diese Self-Publisher sind über kurz oder lang bisher immer noch bei großen Verlagen gelandet. Die solche Überraschungshits dann doch wieder auf Papier drucken.

Oft sieht man Vergleiche im Internet zwischen LP/CD/Digitaler Musik und dem Umbruch, der gerade in Bereich Ebooks stattfindet. Leider halte ich diese Vergleiche für völlig falsch, hier werden Äpfel und Birnen verglichen. Einzig und allein als Berechtigung für diesen Vergleich mag der Einsatz von DRM gelten. Hier haben die Verlage & Conent-Anbieter viel zu lange darauf beharrt, obwohl es schon Jahre zuvor bei allen großen Musik-Anbietern gescheitert war. Zum Glück hat man inzwischen auch hier ein Einsehen und DRM sieht man eher selten bis gar nicht mehr.

Warum der Vergleich hinkt?

Egal ob LP, CD oder Download: Für jede Musik brauche ich ein Gerät, das die Musik abspielt. Was bei Büchern eher nicht der Fall ist. Ich öffne es und kann es Lesen.

Auch hier nochmal der Rückgriff auf mögliche Formate: Ich kann mich noch gut an den Hype um die MiniDisk erinnern und habe selber ein Standgerät und einen MD-Walkman erworben. Schneller, als man schauen konnte, waren diese Geräte und das Format dann auch wieder weg vom Markt und die erworbene Technik eine verlorene Investition.

Bei einem gedruckten Buch kann dies nicht passieren – bei Ebook-Formaten ist das wohl auch eher unwahrscheinlich – aber nicht unmöglich.

Drum prüfe wer sich ewig bindet…

Ein besonderer Punkt im Jahre 2013 ist sicherlich die Auswahl des Content-Anbieters.

Amazon, Apple und andere bieten zumindest das Backup in der Cloud an.

Aber der Weisheit letzter Schluss ist dies sicherlich nicht.

Und Amazon/Kindle-Angebote sind immer sehr stark mit dem Anbieter verbunden, um nicht zu sagen -> verhaftet.

Zum Glück gibt es inzwischen auch für fast jeden Roman einen Anbieter, der nicht mit den großen Giganten verschwestert ist, und eine Sicherung direkt auf dem PC möglich macht. Weiterhin möchte ich nicht, das mein Content-Anbieter auf die Idee kommt, evtl. nachträglich mein eBook ohne mein Einverständnis gegen eine veränderte Version auszutauschen.

Auch wenn es dafür Gründe geben mag (ganz banal vielleicht einfach eine verbesserte Version, in der Fehler eliminiert wurden; die Zensur-Keule mag ich in diesem Zusammenhang überhaupt nicht auspacken) – ich will diesbezüglich nicht bevormundet werden und möchte als End-Benutzer schon entscheiden, welche Version eines Textes ich lesen darf.

Und das darf und kann mir kein Verlag noch ein Content-Anbieter abnehmen sollen.

Meisterdieb Jean le Flambeur sitzt in einer Erziehungsanstalt, deren Methoden sich auf (zum Teil) virtuell tödliche Spiele beschränken. Dies soll die Insassen zu besseren Menschen machen. Bevor dies bei le Flambeur tatsächlich eintritt, wird er jedoch glücklicherweise von der Kriegerin Mieli aus dem Cyber-Gefängnis gerettet, damit er etwas für sie von der Oubliette, der Metropole auf dem Mars, stiehlt. Der Auftrag erweist sich jedoch nicht nur als wahre Herausforderung für den Meisterdieb, sondern auch als Reise in seine Vergangenheit. In der Oubliette verdient sich parallel dazu ein junger Detektiv seine Sporen im Dienste des geheimnisvollen „Gentleman“.

Meisterdieb Jean le Flambeur sitzt in einer Erziehungsanstalt, deren Methoden sich auf (zum Teil) virtuell tödliche Spiele beschränken. Dies soll die Insassen zu besseren Menschen machen. Bevor dies bei le Flambeur tatsächlich eintritt, wird er jedoch glücklicherweise von der Kriegerin Mieli aus dem Cyber-Gefängnis gerettet, damit er etwas für sie von der Oubliette, der Metropole auf dem Mars, stiehlt. Der Auftrag erweist sich jedoch nicht nur als wahre Herausforderung für den Meisterdieb, sondern auch als Reise in seine Vergangenheit. In der Oubliette verdient sich parallel dazu ein junger Detektiv seine Sporen im Dienste des geheimnisvollen „Gentleman“.

Zur ganzen Rezension bitte hier entlang.

Das Buch des Monats im März führt ins Herz eines alternativen viktorianischen Londons. In dem heruntergekommenen Stadtteil Old Quarter treiben sich seit einem heftigen Bombardement sogenannte wych-kin herum. Dämonen, Monster, Kreaturen, die u.a. kleine Babys als appetitliche Abendmahlzeit betrachten. Der 17-jährige Thanial Fox, Sohn des einst berühmtesten wych-hunters und inzwischen selbst der Beste seiner Zunft, macht Jagd auf diese Kreaturen, deren wahre Herkunft niemand kennt. Doch eines Nachts findet er ein völlig verstörtes Mädchen und ahnt nicht, in welche Schwierigkeiten er damit stolpert. Sie weiß weder, wer sie ist, noch wo sie ist, wie sie dorthin kam oder wo sie her kam. Was Thaniel jedoch weiß, ist, dass sie die wych-kin anzieht wie Motten das Licht. Er macht es sich zur Aufgabe, den Grund dafür herauszufinden.

Das Buch des Monats im März führt ins Herz eines alternativen viktorianischen Londons. In dem heruntergekommenen Stadtteil Old Quarter treiben sich seit einem heftigen Bombardement sogenannte wych-kin herum. Dämonen, Monster, Kreaturen, die u.a. kleine Babys als appetitliche Abendmahlzeit betrachten. Der 17-jährige Thanial Fox, Sohn des einst berühmtesten wych-hunters und inzwischen selbst der Beste seiner Zunft, macht Jagd auf diese Kreaturen, deren wahre Herkunft niemand kennt. Doch eines Nachts findet er ein völlig verstörtes Mädchen und ahnt nicht, in welche Schwierigkeiten er damit stolpert. Sie weiß weder, wer sie ist, noch wo sie ist, wie sie dorthin kam oder wo sie her kam. Was Thaniel jedoch weiß, ist, dass sie die wych-kin anzieht wie Motten das Licht. Er macht es sich zur Aufgabe, den Grund dafür herauszufinden.

The Haunting Of Alaizabel Cray (der Titel verrät vielleicht schon, dass besagte Alaizabel besessen sein muss), ist vornehmlich eine Horrorgeschichte, und als solche vermag Autor Chris Wooding sie auch stimmungsvoll und mit starker Bildsprache zu erzählen. So erwacht jede ranzige Pfütze zum Leben, jeder Schatten wird misstrauisch beäugt, könnte sich darin doch etwas verbergen. Neben einem gelungenen Worldbuilding, das nur selten einmal an Tiefe vermissen lässt, sind es auch die vielen Parallelen zu unserer eigenen Welt, die den Charme dieses Romans vergrößern. So treibt sich z.B. ein Serienkiller in Whitechapel herum, der eine phantastische Interpretation von Jack the Ripper darstellt und gleichzeitig noch einen Klassiker der Literatur verkörpert. Es gibt zahlreiche Anspielungen auf verschiedene literarische Werke, die zum Teil unter anderer Bezeichnung, in The Haunting Of Alaizabel Cray von der Fiktion zur Realität werden. Ein okkulter Clan, der an den Mythos von Cthulhu erinnert, findet ebenfalls seinen Weg in die Geschichte, und alles passt unter der Feder Woodings ganz wunderbar zusammen. Außerdem schafft es der Autor mit nur wenigen Nebensätzen, auf die Missstände der sonst oft verklärt dargestellten viktorianischen Zeit hinzuweisen, wo vor allem die Ärmsten zu leiden hatten. Fieber, Schmutz, Armut auf der einen Seite, Intrigen, Machtspiele und Gier auf der anderen … all das wird hier nicht unter den Teppich gekehrt, sondern zu einem subtilen Teil der Gaslichtatmosphäre, die dieses Buch bestimmt.

Einzig bei der Charakterentwicklung muss man eine gewisse Schwäche attestieren. Die beiden Hauptcharaktere bleiben insgesamt etwas blass und man hat Mühe, sich in sie hinein zu versetzen. Immerhin wirken sie in ihrem Handeln jedoch meistens glaubwürdig, so dass man sie nicht vor Frustration schütteln möchte.

Trotz dieses kleines Mangels ist der Roman eine empfehlenswerte Lektüre. Insbesondere für alle, die sich gerne mal gruseln und die Füße bei Dunkelheit unter die Bettdecke ziehen, weil sie auch in fortgeschrittenem Alter unterbewusst noch glauben, unter ihrem Bett hause ein Monster …

Eine Warnung zum Schluss sei noch ausgesprochen. Wir empfehlen ausdrücklich nicht die deutsche Übersetzung des Romans, da die Sprache sehr in der Übertragung gelitten hat. Vermutlich wurde hier versucht, den Roman an ein jüngeres Publikum anzupassen, als es der Autor vorgesehen hatte, so dass es zum gefürchteten Phänomen der plumpen Holzhammersprache kommt. Detailliert nachzulesen in mistkaeferls Rezension (S.1)

The Haunting Of Alaizabel Cray, Scholastic, ISBN: 9780439998963

Die Oscars sind vergeben, alte weiße Männer freuen sich und eine stolpernde Gewinnerin schreibt Boulevardgeschichte. Nebenbei interviewt ein Reporter eine Nominierte für die Auszeichnung „Beste Hauptdarstellerin“ und scheitert daran, ihren Namen auszusprechen. Was für eine Nacht!

Quvenzhané Wallis: so der Name der neunjährigen Hauptdarstellerin des Spielfilmdebuts von Benh Zeitlin. Kwuh-VEN-zhuh-nay: So die phonetische Herausforderung des Abends, die gestandene Journalisten in die Knie zwingt (und doch nur 4 Silben hat.). Beasts of the Southern Wild: der Name des Films, den eine Jury aus Mitgliedern von Bibliotheka Phantastika heute auszeichnen möchte.

Beasts of the Southern Wild ist ein Film, der sich an der magischen Grenze von Realität und Phantasie bewegt und, anders als sein Fantasy-Oscar-Konkurrent Der Hobbit, durch leise Töne und traumgleiche Bilder besticht. Quvenzhané Wallis spielt Hushpuppy, ein sechsjähriges Mädchen, das mit ihrem schwerkranken Vater Wink jenseits des Dammes lebt, der die vom Klimawandel geflohene Zivilisation von Sumpf und Meer trennt. Wink, seine Tochter und die anderen Bewohner von Bathtub, der Siedlung in den verlassenen Sümpfen Louisianas, kämpfen täglich um ihr Überleben, und dieser Kampf findet auf dem Schlachtfeld einer unkontrollierbar entfesselten Natur statt. Doch wann immer sich ein verlässliches Feind- oder Freundbild im Film ankündigt, kommt die Ernüchterung auf dem Fuße: In der Welt der Southern Wild sind auch diese Kategorien nichtig. Darf man um einen Vater trauern, der sein Kind schlägt? Können verwahrloste Säufer zu verlässlichen Verbündeten werden? Im Sumpf von Louisiana sind Menschen hilflos wie Säuglinge, und Kinder werden über Nacht erwachsen. Doch was heißt „erwachsen“ in dieser Welt, die sich nach der Klimakatastrophe weiterdrehen muss?

Da ist es nur konsequent, den Film komplett aus Kindersicht zu erzählen, mitsamt ihrer in sich wunderbar konsistenten Fehlinterpretationen, ihrem nahtlosen Übergang zwischen Natürlichem und Übernatürlichem und der unhinterfragten Annahme, dass das eigene Handeln tatsächlich einen Unterschied macht und sogar dem Wünschen eine nicht zu unterschätzende Macht innewohnt. Als in die ohnehin schon surreale Umgebung von Bathtub dann tatsächlich das Übernatürliche einbricht und Hushpuppy sich ihren Ängsten stellt, ist das nicht nur eine Szene der Emanzipation für Mädchen, Kinder, Menschen, sondern vor allem einer der magischsten Momente, die man in jüngster Zeit im Kino erleben konnte.

Beasts of the Southern Wild ist ein Film über Verantwortung, ein Film über die Phantasie eines Kindes, ein Film über eine zerrissene Familie, die dennoch untrennbar miteinander verbunden ist. Es ist ein Film über den magischsten Ort eines Lebens: ein Film über Heimat, über jenen Ort, der sich nicht durch Kategorien wie Schönheit, Gefährlichkeit, Armut oder Idylle beschreiben lässt. In Beasts of the Southern Wild ist die Heimat ein Ort der Behauptung, ein Fixpunkt und ein Ort des Wachsens. Bathtub ist kein Ort für Familie. Und wenn Hushpuppy zu dem fernen Leuchten am Horizont spricht, um ihrer Mutter nah zu sein, dann wird klar, dass der Ort für Familie ein Ort in uns ist.

Beasts of the Southern Wild ist auch ein Film über Verwundbarkeit. Natur und Mensch tragen Narben, die weit tiefer reichen als sichtbare Makel. Und deshalb ist es zuletzt auch ein Film über Verständigung, die nötig ist, um Brücken über diese Narben zu spannen, die wie Abgründe sind.

Wer also gewillt ist, den Glanz von Hollywood gegen die Authentizität und Eindringlichkeit von Laienschauspielern zu tauschen und leisen Fantasytönen zu lauschen, sei dieser Film sehr ans Herz gelegt. Wir vergeben jedenfalls mit Freuden unsere Trophäe: der sprühende Inspirationsfunke in Gold!

Bibliotheka Phantastika gratuliert Thomas Wharton, der heute 50 Jahre alt wird. Schon mit seinem ersten Roman Icefields (1995; dt. Der Klang des Schnees (1999)) erregte der am 25. Februar 1963 in Grande Prairie in der kanadischen Provinz Alberta geborene Thomas Wharton einiges Aufsehen und gewann mehrere literarische Preise. Auf diesen Erstling, in dem sich abgesehen von einer Engelserscheinung, die der Protagonist beim Sturz in eine Gletscherspalte hat, keine phantastischen Elemente finden, folgte sechs Jahre später mit Salamander (2001; dt. Salamander (2003)) ein überaus ungewöhnliches, eindeutig dem phantastischen Genre zuzurechnendes Werk.

Salamander erzählt die Geschichte des Londoner Buchdruckers Nicholas Flood, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von dem verwitweten, von Rätseln aller Art faszinierten Grafen Ostrow in dessen an der Grenze zwischen Böhmen und Oberungarn gelegenes Schloss eingeladen wird und den Auftrag erhält, ein Buch ohne Anfang und Ende herzustellen. Ein Auftrag, der zu dem Schloss passt, denn in dem geheimnisvollen Gebäude gibt es keine festen Mauern; sämtliche Wände und auch das Mobiliar werden permanent von einem gigantischen Uhrwerk bewegt. Und ähnlich sonderbar sind auch seine Bewohner, neben Graf Ostrow selbst etwa dessen Tochter Irena, die aufgrund eines schwachen Rückgrats ein Stahlkorsett tragen muss, ein neunjähriger, blonder dunkelhäutiger Junge namens Djinn oder auch ein auf den Namen Ludwig hörender Roboter aus Porzellan. Natürlich verliebt Flood sich in Irena, natürlich bekommt Graf Ostrow davon Wind – und natürlich greift er ein. Doch damit fängt das Abenteuer erst so richtig an, das für Flood und ein paar Begleiter eine Schiffsreise rund um die ganze Welt und eine Fülle absonderlicher Begebenheiten und Begegnungen bereithält und Wharton reichlich Gelegenheit gibt, seine Fabulierkunst zu zeigen.

Salamander erzählt die Geschichte des Londoner Buchdruckers Nicholas Flood, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von dem verwitweten, von Rätseln aller Art faszinierten Grafen Ostrow in dessen an der Grenze zwischen Böhmen und Oberungarn gelegenes Schloss eingeladen wird und den Auftrag erhält, ein Buch ohne Anfang und Ende herzustellen. Ein Auftrag, der zu dem Schloss passt, denn in dem geheimnisvollen Gebäude gibt es keine festen Mauern; sämtliche Wände und auch das Mobiliar werden permanent von einem gigantischen Uhrwerk bewegt. Und ähnlich sonderbar sind auch seine Bewohner, neben Graf Ostrow selbst etwa dessen Tochter Irena, die aufgrund eines schwachen Rückgrats ein Stahlkorsett tragen muss, ein neunjähriger, blonder dunkelhäutiger Junge namens Djinn oder auch ein auf den Namen Ludwig hörender Roboter aus Porzellan. Natürlich verliebt Flood sich in Irena, natürlich bekommt Graf Ostrow davon Wind – und natürlich greift er ein. Doch damit fängt das Abenteuer erst so richtig an, das für Flood und ein paar Begleiter eine Schiffsreise rund um die ganze Welt und eine Fülle absonderlicher Begebenheiten und Begegnungen bereithält und Wharton reichlich Gelegenheit gibt, seine Fabulierkunst zu zeigen.

The Logogryph: A Bibliography of Imaginary Books (2004) wirkt auf den ersten Blick weit weniger phantastisch. Doch die Geschichte des jungen namenlosen Erzählers, der von seinen Nachbarn, den Weavers, einen Koffer voller alter Bücher geschenkt bekommt und diese mehr oder weniger wahllos liest, erweist sich als ähnlich faszinierend und ungewöhnlich wie Salamander. Dabei ist The Logogryph kein Roman im eigentlichen Sinn, sondern am ehesten eine Sammlung von – vordergründig – mal mehr, mal weniger miteinander verbundenen Kurzgeschichten, die sich letztlich zu etwas zusammenfügen, das weit mehr ist als die Summe seiner Teile. Die einzelnen Erzählungen handeln teilweise von ganz profanen alltäglichen Begebenheiten (und bringen einem allmählich die Weavers ebenso wie das Verhältnis des namenlosen Erzählers zu ihnen näher), größtenteils allerdings von so merkwürdigen Dingen wie der Literatur von Atlantis oder einer wiederentdeckten Bibliothek von Alexandria. Aber genau betrachtet geht es in dieser Bibliographie imaginärer Bücher um die Liebe zu Büchern, zum Lesen, zum Erzählen – und zu Dingen, die niemals waren …

Verglichen mit Salamander und The Logogryph kommt The Shadow of Malabron (2008), der erste Band von Thomas Whartons Jugendbuch-Trilogie The Perilous Realm, recht konventionell daher. Linear und weitaus mehr plotorientiert als in den beiden  vorgenannten Werken wird die Geschichte des jungen Halbwaisen Will Lightfoot erzählt, der eines Nachts das Motorrad seines Vaters stiehlt, um einen Vergnügungspark namens “The Perilous Realm” zu besuchen – und prompt einen Unfall hat. Doch Will landet nicht im Krankenhaus, sondern in einem ganz anderen Perilous Realm, einem Reich, das ganz nah neben unserer Welt liegt und aus dem alle Geschichten kommen. Alle – auch unsere. Er wird von einem Mann, der ihm augenscheinlich Übles will, verfolgt, trifft auf ein junges Mädchen namens Rowen, später dann auch auf ihren Großvater Pendrake, einen Loremaster, der fast alle Geschichten beider Welten kennt. Und der weiß, wie Will wieder nach Hause kommen kann. Doch bis es soweit ist, muss der Junge – unterstützt von Shade, einem sprechenden Wolf, und einem fahrenden Ritter namens Finn – noch etliche Abenteuer überstehen. Und in The Fathomless Fire (2012) ins Reich der Geschichten zurückkehren.

vorgenannten Werken wird die Geschichte des jungen Halbwaisen Will Lightfoot erzählt, der eines Nachts das Motorrad seines Vaters stiehlt, um einen Vergnügungspark namens “The Perilous Realm” zu besuchen – und prompt einen Unfall hat. Doch Will landet nicht im Krankenhaus, sondern in einem ganz anderen Perilous Realm, einem Reich, das ganz nah neben unserer Welt liegt und aus dem alle Geschichten kommen. Alle – auch unsere. Er wird von einem Mann, der ihm augenscheinlich Übles will, verfolgt, trifft auf ein junges Mädchen namens Rowen, später dann auch auf ihren Großvater Pendrake, einen Loremaster, der fast alle Geschichten beider Welten kennt. Und der weiß, wie Will wieder nach Hause kommen kann. Doch bis es soweit ist, muss der Junge – unterstützt von Shade, einem sprechenden Wolf, und einem fahrenden Ritter namens Finn – noch etliche Abenteuer überstehen. Und in The Fathomless Fire (2012) ins Reich der Geschichten zurückkehren.

Die beiden Jugendbücher sind zwar – vermutlich den Erfordernissen des Markts geschuldet – weitaus konventioneller erzählt als Whartons phantastische Romane für Erwachsene, dennoch finden sich in ihnen viele Elemente, die Letztgenannte zu so phantastischen Leseerlebnissen machen. Auch in The Perilous Realm geht es neben der vordergründigen, durchaus spannenden und abenteuerlichen Handlung um Geschichten, um ihre Bedeutung für den Menschen und um die Kraft, die ihnen innewohnt. Darüberhinaus sind die Bücher auch stilistisch ein Genuss und ein heißer Tipp für alle Leser und Leserinnen, die keine Berührungsängste mit gut geschriebener Jugendliteratur und ein Faible für klassische Fantasy-Motive und tierische Heldenbegleiter haben, denn sehr viel besser kriegt man das heutzutage kaum präsentiert. Und wer Lust auf einen wirklich in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Lesetrip hat, sollte sich Salamander oder den (leider nicht ganz problemlos erhältlichen) Logogryph ruhig mal genauer ansehen, denn in diesen beiden Werken erweist sich Thomas Wharton als einer der faszinierendsten jüngeren Erzähler des Genres, der auch literarischen Ansprüchen mehr als genügt.

Zehn Jahre Bibliotheka Phantastika. Anlässlich dieses tollen Jubiläums haben gero und ich uns vorgenommen, insgesamt zehn Kurzgeschichten in jeweils zehn Sätzen vorzustellen. Den Anfang mache ich mit Die Screwfly Solution, die zuletzt in dem Sammelband Zu einem Preis in deutscher Sprache erschienen ist.

Alice B. Sheldon (aka James Tiptree Jr.): Die Screwfly Solution

in: James Tiptree Jr.: Zu einem Preis, 2012, ISBN: 978-3902711069

Alice B. Sheldons Erzählung Die Screwfly Solution (The screwfly solution) ist nichts, was man als leichte Lektüre bezeichnen könnte. Vielmehr sollte man sich Zeit dafür nehmen, weniger für’s Lesen, sondern vielmehr für das Verarbeiten der Implikationen der wenige Seiten langen Handlung. Diese wird (sehr gelungen) überwiegend indirekt über Briefe, Zeugenaussagen oder andere Dokumente erzählt und entfaltet rasch einen ganz eigenen Sog des Grauens. Als Leser/in verfolgt man dabei hauptsächlich das Schicksal des Schädlingsbekämpfers Alan und seiner Frau – eine Auswahl, die für das Ende große Bedeutung hat. Noch mehr als die global grassierenden und sich ausbreitenden Morde an Frauen und der seltsam hilflos-laxe Umgang der Regierungen mit diesen beschäftigt einen deren Grundlage. Die Ursache der Morde offenbart dagegen das mit bösem Witz geschriebene Ende der Kurzgeschichte. Über einen längeren Zeitraum verfolgen wird einen jedoch besagte Grundlage der Morde. Man muss damit nicht vollständig einverstanden sein, man sollte es aber auch nicht gleich verwerfen. Denn dann eröffnet dies neue Perspektiven auf jene Missstände im Geschlechterverhältnis, die unsere Gesellschaft immer noch prägen. Und durch eine spannende Geschichte einen solchen Denkanstoß zu erhalten, ist ein absoluter Empfehlungsgrund.

Die acht Kurzgeschichten dieser Sammlung führen nicht selten in den Wald, immer in eine ferne Welt und Zeit, und ihren Heldinnen und Helden steht eine Begegnung mit dem Fremden und Unbehaglichen bevor: mit Dämonen, Elfen, Druiden und nicht zuletzt menschlichen Abgründen.

Die acht Kurzgeschichten dieser Sammlung führen nicht selten in den Wald, immer in eine ferne Welt und Zeit, und ihren Heldinnen und Helden steht eine Begegnung mit dem Fremden und Unbehaglichen bevor: mit Dämonen, Elfen, Druiden und nicht zuletzt menschlichen Abgründen.

Zur Rezension bitte hier entlang.

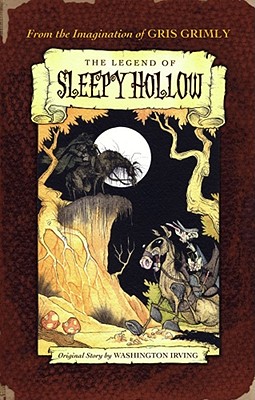

Ichabod Crane ist ein armer Schlucker von Dorflehrer, der sich ausgerechnet in die hübsche Tochter eines reichen Mannes verliebt. Während er mit seiner stillen und etwas unbedarften Art versucht, seiner Angebeteten höflich den Hof zu machen, hat er gegen die auftauchende Konkurrenz, einen grobschlächtigen Muskelprotz, keine Chance. Als er eines Nachts später als geplant von einem Kaffekränzchen mit älteren Damen aufbricht, wird er schließlich auch noch von der alten Legende des kopflosen Reiters heimgesucht.

Ichabod Crane ist ein armer Schlucker von Dorflehrer, der sich ausgerechnet in die hübsche Tochter eines reichen Mannes verliebt. Während er mit seiner stillen und etwas unbedarften Art versucht, seiner Angebeteten höflich den Hof zu machen, hat er gegen die auftauchende Konkurrenz, einen grobschlächtigen Muskelprotz, keine Chance. Als er eines Nachts später als geplant von einem Kaffekränzchen mit älteren Damen aufbricht, wird er schließlich auch noch von der alten Legende des kopflosen Reiters heimgesucht.

Zur Rezension geht es hier entlang.