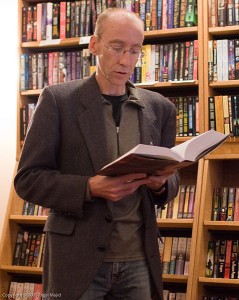

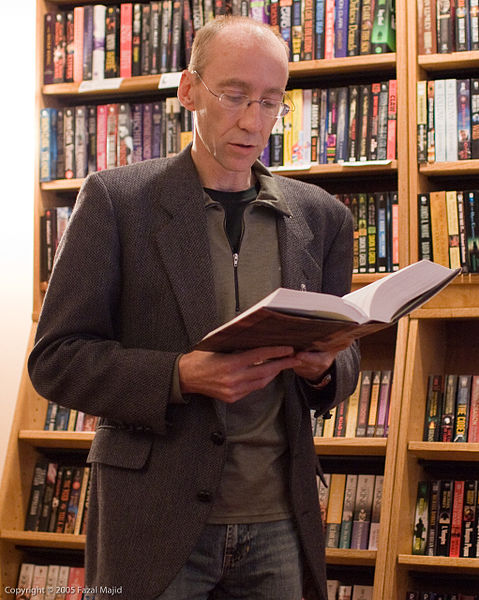

Bibliotheka Phantastika gratuliert Christoph Hardebusch, der heute 40 Jahre alt wird. Dem am 24. September 1974 in Lüdenscheid geborenen Christoph Hardebusch ist etwas gelungen, von dem die meisten Autoren und Autorinnen nur träumen können, denn bereits sein Erstling Die Trolle (2006) brachte es zu Bestsellerehren. Das hat gewiss nicht zuletzt damit zu tun, dass Die Trolle zu den Tolkienvölker-Romanen zählen, jenem so ziemlich ausschließlich auf den deutschen Sprachraum begrenzten Phänomen, das im Gefolge der Herr-der-Ringe-Filme entstanden ist und erheblich zum Fantasyboom der 2000er Jahre auf dem deutschen Buchmarkt beigetragen und dafür gesorgt hat, dass deutschsprachige Autoren und Autorinnen in der Fantasy hierzulande zu einer festen Größe wurden.

Doch Hardebusch scheint darüberhinaus auch Einiges richtig gemacht zu haben; zum einen konnte er mit den Fortsetzungen Die Schlacht der Trolle (2007) und Der Zorn der Trolle (2008) den Erfolg seines Erstlings – der 2007 als bestes deutschsprachiges Romandebüt mit dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet wurde – wiederholen, und zum anderen gilt er seit seinen ersten drei Romanen um die Trolle als einer der “Großen Vier” der Tolkienvölker-Fantasy. Interessanterweise hat er sich nach dieser ersten Trilogie – die 2008 noch um das Abenteuer-Spielbuch Trollblut ergänzt wurde – erst einmal von der Welt der Trolle (und damit auch von der letztlich immer recht generischen Tolkienvölker-Fantasy) ab- und einem anderen Setting zugewandt – und zwar einem, das zu den originellsten Schöpfungen gehört, die die deutschsprachige Fantasy bislang hervorgebracht hat.

Denn Sturmwelten (2008), der Auftakt der gleichnamigen Trilogie, führt die Leser und Leserinnen keineswegs in eine der typischen pseudomittelalterlichen Fantasywelten, sondern in eine Epoche, die in etwa dem ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert unserer Welt entspricht. Und man erkundet große Teile dieser Welt auf den schwankenden Planken von Segelschiffen. Natürlich gibt es in den Sturmwelten auch Magie, so dass man die mit den Bänden Sturmwelten – Unter Schwarzen Segeln (2009) und Sturmwelten – Jenseits der Drachenküste (2010) fortgesetzte Trilogie vielleicht am ehesten kurz und knapp als “Hornblower mit Magie” bezeichnen könnte (was natürlich nur denjenigen etwas nützt, die mit dem guten alten Horatio Hornblower noch etwas anfangen können). Immerhin bezeichnet Christoph Hardebusch Sturmwelten selbst als Hommage an die marinehistorischen Bücher und Serien, die er gerne gelesen hat, und diese Hommage ist ihm fraglos gelungen. Abenteuer auf hoher See mischen sich mit politischen Intrigen, es kommt zu einer Revolution, und durch den Umgang mit der Sklaverei kommt eine ernste Note in die ansonsten größtenteils mit leichter Hand erzählte Geschichte, die wir durch die Augen einer Reihe sehr unterschiedlicher Figuren – etwa Jaquento, den jungen Adligen im Exil, der zum Freibeuter wird, oder Roxane, deren Karriere in der königlichen Marine als Leutnant an Bord der Fregatte Mantikor beginnt, oder Sinao, die Sklavin, die viel mehr ist als sie zu sein scheint, oder auch Franigo, den Poeten, dessen Spottgedichte einen politischen Umsturz herbeiführen – miterleben.

Denn Sturmwelten (2008), der Auftakt der gleichnamigen Trilogie, führt die Leser und Leserinnen keineswegs in eine der typischen pseudomittelalterlichen Fantasywelten, sondern in eine Epoche, die in etwa dem ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert unserer Welt entspricht. Und man erkundet große Teile dieser Welt auf den schwankenden Planken von Segelschiffen. Natürlich gibt es in den Sturmwelten auch Magie, so dass man die mit den Bänden Sturmwelten – Unter Schwarzen Segeln (2009) und Sturmwelten – Jenseits der Drachenküste (2010) fortgesetzte Trilogie vielleicht am ehesten kurz und knapp als “Hornblower mit Magie” bezeichnen könnte (was natürlich nur denjenigen etwas nützt, die mit dem guten alten Horatio Hornblower noch etwas anfangen können). Immerhin bezeichnet Christoph Hardebusch Sturmwelten selbst als Hommage an die marinehistorischen Bücher und Serien, die er gerne gelesen hat, und diese Hommage ist ihm fraglos gelungen. Abenteuer auf hoher See mischen sich mit politischen Intrigen, es kommt zu einer Revolution, und durch den Umgang mit der Sklaverei kommt eine ernste Note in die ansonsten größtenteils mit leichter Hand erzählte Geschichte, die wir durch die Augen einer Reihe sehr unterschiedlicher Figuren – etwa Jaquento, den jungen Adligen im Exil, der zum Freibeuter wird, oder Roxane, deren Karriere in der königlichen Marine als Leutnant an Bord der Fregatte Mantikor beginnt, oder Sinao, die Sklavin, die viel mehr ist als sie zu sein scheint, oder auch Franigo, den Poeten, dessen Spottgedichte einen politischen Umsturz herbeiführen – miterleben.

Parallel zu den Bänden zwei und drei der Sturmwelten-Trilogie hat Christoph Hardebusch mit Die Werwölfe (2009) eine moderne gothic novel verfasst und mit Justifiers – Missing in Action (2010) einen Beitrag zu der von Markus Heitz initiierten Justifiers-Reihe geleistet, sowie kurz danach mit Smart Magic (2011) eine Portalfantasy im All-Age-Gewand vorgelegt, ehe er mit Der Krieg der Trolle (2012) und Die dunkle Horde (2013) wieder an seinen größten Erfolg angeknüpft hat.

Auch wenn diese Entscheidung aus vielerlei Gründen nachvollziehbar ist – immerhin wurden Die Trolle (und einige Fortsetzungen) mehrfach ins Ausland verkauft, und die ersten vier Bände der Saga gibt es auch als Hörbücher –, wäre es dennoch zu wünschen, dass Christoph Hardebusch sich vielleicht irgendwann noch einmal der Abenteuerfantasy in einem etwas weniger generischen Setting annimmt, denn dass er das kann, hat er mit der Sturmwelten-Trilogie bewiesen. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch, Christoph! Und weiterhin viel Erfolg!

Außerdem möchten wir an John Brunner erinnern, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. Zwar war der am 24. September 1934 in Preston Crowmarsh in der südostenglischen Grafschaft Oxfordshire geborene John Kilian Houston Brunner vor allem und fast ausschließlich ein ungemein fleißiger SF-Autor, der in der besten Phase seines Schaffens mit The Whole Man (1964, auch als Telepathist (1965); dt. Der ganze Mensch (1978)), Stand on Zanzibar (1968); dt. Morgenwelt (1980)), The Jagged Orbit (1969; dt. (gek.) Morgen geht die Welt aus den Angeln, ungek. NA als Das Gottschalk-Komplott (1982), auch als Ein irrer Orbit (1993)), The Sheep Look Up (1972; dt. Schafe blicken auf (1978)) und The Shockwave Rider (1975; dt. Der Schockwellenreiter (1979)) – um nur die wichtigsten zu nennen – einige auch und gerade heute noch mehr als lesenswerte Meilensteine des Genres verfasst hat, doch Brunner hat außerdem tatsächlich ein paar mehr der Phantastik zuneigende Geschichten und sogar ein bisschen Fantasy (im engeren Sinn) geschrieben.

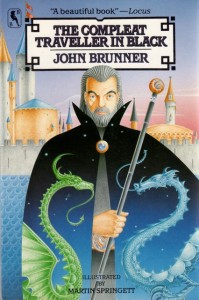

Mit ein bisschen Fantasy (im engeren Sinn) sind vier längere Erzählungen gemeint, die zwischen 1960 und 1971 in Magazinen wie Science Fantasy oder Fantastic erschienen sind und in dem Band The Traveler in Black (1971; dt. Reisender in Schwarz (1982)) gesammelt wurden. Der titelgebende Reisende in Schwarz ist ein Mann mit vielen Namen und dennoch namenlos, in eine mitternachtsschwarze Robe gekleidet und mit einem Stab aus geronnenem Licht in der Hand, der … Wünsche erfüllt. Da er allerdings über einen deutlich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verfügt und seine eigentliche Aufgabe darin sieht, die Mächte des ursprünglichen Chaos zu bekämpfen, werden jene, deren Wünsche er erfüllt, nicht unbedingt glücklich mit dem, was er ihnen gewährt – vor allem, wenn sie auf der Seite des Chaos stehen oder mit ihm sympathisieren.

Mit ein bisschen Fantasy (im engeren Sinn) sind vier längere Erzählungen gemeint, die zwischen 1960 und 1971 in Magazinen wie Science Fantasy oder Fantastic erschienen sind und in dem Band The Traveler in Black (1971; dt. Reisender in Schwarz (1982)) gesammelt wurden. Der titelgebende Reisende in Schwarz ist ein Mann mit vielen Namen und dennoch namenlos, in eine mitternachtsschwarze Robe gekleidet und mit einem Stab aus geronnenem Licht in der Hand, der … Wünsche erfüllt. Da er allerdings über einen deutlich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verfügt und seine eigentliche Aufgabe darin sieht, die Mächte des ursprünglichen Chaos zu bekämpfen, werden jene, deren Wünsche er erfüllt, nicht unbedingt glücklich mit dem, was er ihnen gewährt – vor allem, wenn sie auf der Seite des Chaos stehen oder mit ihm sympathisieren.

Die fast schon barock geschilderte, sich immer wieder auf gefährliche Weise verändernde Welt, die der Reisende durchwandert, der ironische Grundton, der die Geschichten durchzieht, und last but not least die Figur des Reisenden selbst lassen ihn ein bisschen wie einen engen literarischen Verwandten von Cugel the Clever aussehen – auch wenn sein Wirken letztlich erfolgreicher ist als das des (zugegebenermaßen auch deutlich selbstsüchtigeren) von Jack Vance ersonnenen Magiers. Wer epische Abenteuer, heroische Taten und blutige Schlachten sucht, wird eher nicht fündig werden, wer sich hingegen für einen augenzwinkernden, aber dennoch ernsthaften Umgang mit existenzialistischen Fragen im Fantasygewand begeistern kann, der könnte Spaß daran haben, den Reisenden in Schwarz auf seiner Reise durch eine etwas andere Fantasywelt zu begeistern.

Die ursprünglichen vier Geschichten um den Travel(l)er in Black wurden 1979 um eine weitere Erzählung mit dem Titel “The Things That Are Gods” (erstmals in der Herbstausgabe ’79 von Asimov’s SF Adventure Magazine veröffentlicht) ergänzt; alle fünf Geschichten sind in dem Band The Compleat Traveller in Black (1986) zu finden. Und alle gleichermaßen lesenswert.