Bibliotheka Phantastika erinnert an Walter de la Mare, dessen Geburtstag sich heute zum 140. mal jährt. Der am 25. April 1873 in Charlton (mittlerweile ein Stadtteil von London) geborene Walter John de la Mare war ein Dichter und Autor, der im Laufe seiner Karriere hunderte von Gedichten und über hundert Erzählungen (teilweise unter dem Pseudonym Walter Ramal) verfasst hat, die sich teils an Kinder, teils an Erwachsene richten. Ein nicht gerade kleiner Teil dieser Gedichte und Erzählungen befassen sich mit phantastischen Themen bzw. haben phantastische Inhalte.

Die phantastischen Geschichten für Erwachsene finden sich größtenteils in den Sammlungen The Riddle and Other Stories (1923), Two Tales (1925), The Connoisseur and Other Stories (1926), On the Edge (1930), The Wind Blows Over (1936) und A Beginning and Other Stories (1955) bzw. in dem 2007 in einer kleinauflagigen Liebhaberausgabe veröffentlichten Band Strangers and Pilgrims, der den Anspruch erhebt, “the definitive collection of de la Mare’s supernatural and psychological stories” zu sein, was ein Blick ins Inhaltsverzeichnis zu bestätigen scheint. Während de la Mares phantastische Geschichten für Erwachsene eher der unheimlichen Phantastik zuneigen – wobei es in ihnen nie um den Kampf gegen irgendwelche Monstren geht, das Unheimliche tritt immer nur sehr subtil auf –, sind die für Kinder deutlich fantasy- bzw. märchenhafter. Etliche von ihnen sind in den Sammelbänden Broomsticks and Other Tales (1925) und The Lord Fish (1933) vereint.

Neben seinen Gedichten und Erzählungen hat Walter de la Mare auch eine Handvoll Romane verfasst. Zwei von ihnen – Henry Brocken: His Travels and Adventures in the Rich, Strange, Scarce-Imaginable Regions of Romance (1904, rev. 1924) und The Return (1910, rev. 1922, rev. 1945) – sind ebenfalls der Phantastik zuzurechnen: Im ersten begegnet der Titelheld auf einer Reise durch diverse Buchlande einer Reihe literarischer Figuren wie Jane Eyre, Dornröschen oder Criseyde, im zweiten ist die Hauptfigur vom Geist eines anderen Mannes beses sen. Während die vorgenannten Romane sich an Erwachsene richten, ist The Three Mullar-Mulgars (1910, auch The Three Royal Monkeys (1927)) ein Kinderbuch – und darüber hinaus das vielleicht bekannteste und bedeutendste Werk de la Mares und nach Meinung vieler Kritiker eine der wichtigsten Animal Fantasies des 20. Jahrhunderts.

sen. Während die vorgenannten Romane sich an Erwachsene richten, ist The Three Mullar-Mulgars (1910, auch The Three Royal Monkeys (1927)) ein Kinderbuch – und darüber hinaus das vielleicht bekannteste und bedeutendste Werk de la Mares und nach Meinung vieler Kritiker eine der wichtigsten Animal Fantasies des 20. Jahrhunderts.

Die Reise der drei Malla-Malgars (1988) – so der deutsche Titel – erzählt die Geschichte der drei Affenbrüder Thumb, Thimble und Nod (bzw. Daum, Däumel und Nick), die auf der Suche nach ihrem königlichen Vater, der sich zu den Tälern von Tishnar begeben haben soll, durch ein an ein seltsam verändertes Afrika erinnerndes Fantasyland ziehen, unterwegs allerlei merkwürdigen Wesen – Geistern und Hexen, in Höhlen hausenden Minimuls und auf Bergen lebenden Mulgars sowie tatsächlich auch einem Menschen – begegnen und natürlich jede Menge Abenteuer erleben. Dabei vermischen sich alptraumhafte und wunderbare Begebenheiten auf selten gesehene, durch den poetischen Stil auch sprachlich überzeugende Weise. Was vielleicht mit ein Grund ist, warum The Three Mulla-Mulgars beispielsweise den zwölfjährigen Robert Silverberg so beeindruckt hat, dass er viele Jahre später eine Anspielung auf das Buch in einen seiner Romane eingebaut hat.

Silverbergs Hommage wurde allerdings von kaum jemand als solche erkannt. Denn obwohl de la Mare von mehreren Universitäten die Ehrendoktorwürde verliehen wurde und Autoren von Robert Aickman über Ramsey Campbell bis hin zu Russell Hoban ihn als wichtigen Einfluss auf ihr eigenes Schreiben genannt haben, ist er sowohl in seinem Heimatland wie in den USA (wo er ohnehin nie sehr bekannt war) schon bald nach seinem Tod am 22. Juni 1956 in Vergessenheit geraten. In Deutschland, wo außer dem bereits erwähnten Roman noch ein paar eigens für den hiesigen Markt zusammengestellte Sammelbände mit phantastischen Kurzgeschichten – Die Orgie: Eine Idylle und andere Erzählungen (1965), Aus der Tiefe. Seltsame Geschichten (1972), Sankt Valentinstag. Phantastische Erzählungen (1984) – und eine einzeln veröffentlichte längere Erzählung – Die verlorene Spur (1993) – erschienen sind, kann man ihn wohl mit Fug und Recht zu der immer größer werdenden Zahl von Autoren und Autorinnen zählen, die als obskur zu bezeichnen sind.

Category: Reaktionen

Bibliotheka Phantastika gratuliert Ian Watson, der heute 70 Jahre alt wird. Auch wenn der am 20. April 1943 in North Shield in der nordenglischen Grafschaft Northumberland geborene Ian Watson immer zuallererst als SF-Autor betrachtet werden wird – denn in diesem Genre ist seit seinem Debut 1969 mit der Story “Roof Garden Under Saturn” im Magazin New Worlds mit deutlich mehr als 150 Erzählungen und mehr als einem Dutzend Romanen der weitaus größte Teil seines Schaffens angesiedelt –, hat er sich darüber hinaus gelegentlich dem Horror oder der Fantasy zugewandt (oder, anders gesagt: einige SF-Romane geschrieben, die sich eines Fantasy-Instrumentariums bedienen und der Fantasy zumindest nahestehen).

Auf seinen Romanerstling The Embedding (1976; dt. Das Babel-Syndrom (1983)), in dem u.a. die Sapir-Whorf-Hypothese eine wichtige Rolle spielt und der bereits auf die Art clever konstruierter, nachdenklich machender SF-Romane verweist, die für Watson charakteristisch werden sollten, folgten fünf ähnlich gelagerte SF-Romane, ehe er sich in The Gardens of Delight (1980; dt. Die Gärten des Meisters (1983)) erstmals an einem Stoff versuchte, der einen deutlichen Fantasy-Einschlag besitzt: ein Raumschiff von der Erde stößt auf einen fremden Planeten, der bis in die kleinste Einzelheit eine Nachbildung des Hieronymus-Bosch-Gemäldes Der Garten der Lüste darstellt. Ungeachtet seiner sf-typischen Rahmenhandlung leitet Gardens Watsons Hinwendung zu phantastischeren Themen ein, die in den Romanen der Folgejahre immer bestimmender werden sollten.

So richtig deutlich wird dies zum ersten Mal in den aus den drei Einzelbänden The Book of the River, The Book of the Stars (beide 1984) und The Book of Being (1985) bestehenden Books of the Black Current (unter diesem Titel 1986 auch als Sammelband). Die Trilogie schildert die Abenteuer der jungen Yaleen auf einer Welt, die von einem gigantischen Fluss in zwei Hälften geteilt wird. Verantwortlich für diese Teilung ist vor allem die schwarze Strömung inmitten des Flusses, die sehr unterschiedlich mit Männern und Frauen umgeht, was wiederum dazu geführt hat, dass am einen Ufer ein feministisches Utopia entstanden ist, während am anderen Ufer eine barbarische, von Männern dominierte und dystopische Züge tragende Gesellschaft existiert. Bei der schwarzen Strömung handelt es sich um ein seelensammelndes, lebendiges Wesen, das in eine Auseinandersetzung mit einem außerweltlichen Gott verstrickt ist – und in diese Auseinandersetzung wird Yaleen nicht nur hineingezogen, sondern ihr wird im Laufe der Geschichte eine überaus wichtige Rolle darin zuteil. Letzteres ist vermutlich der Grund, warum die Neuausgabe des Sammelbands unter dem Titel Yaleen (2004) erschienen ist und auch die deutsche Ausgabe als Yaleen-Trilogie (Einzelbände: Das Buch vom Fluss, Das Buch von den Sternen und Das Buch vom Sein (alle 1987)) auf den Markt kam.

So richtig deutlich wird dies zum ersten Mal in den aus den drei Einzelbänden The Book of the River, The Book of the Stars (beide 1984) und The Book of Being (1985) bestehenden Books of the Black Current (unter diesem Titel 1986 auch als Sammelband). Die Trilogie schildert die Abenteuer der jungen Yaleen auf einer Welt, die von einem gigantischen Fluss in zwei Hälften geteilt wird. Verantwortlich für diese Teilung ist vor allem die schwarze Strömung inmitten des Flusses, die sehr unterschiedlich mit Männern und Frauen umgeht, was wiederum dazu geführt hat, dass am einen Ufer ein feministisches Utopia entstanden ist, während am anderen Ufer eine barbarische, von Männern dominierte und dystopische Züge tragende Gesellschaft existiert. Bei der schwarzen Strömung handelt es sich um ein seelensammelndes, lebendiges Wesen, das in eine Auseinandersetzung mit einem außerweltlichen Gott verstrickt ist – und in diese Auseinandersetzung wird Yaleen nicht nur hineingezogen, sondern ihr wird im Laufe der Geschichte eine überaus wichtige Rolle darin zuteil. Letzteres ist vermutlich der Grund, warum die Neuausgabe des Sammelbands unter dem Titel Yaleen (2004) erschienen ist und auch die deutsche Ausgabe als Yaleen-Trilogie (Einzelbände: Das Buch vom Fluss, Das Buch von den Sternen und Das Buch vom Sein (alle 1987)) auf den Markt kam.

Mit Queenmagic, Kingmagic (1986) folgte daraufhin zunächst ein Fantasyroman, der auf einer Welt spielt, die nach den Regeln des Schachspiels funktioniert, während es sich bei The Power (1987; dt. Die Macht des Bösen (1990)), Meat (1988) und The Fire Worm (1988; dt. Feuerwurm (2000)) um teils mehr, teils weniger konventionelle Horrorromane handelt, von denen vor allem Letzterer durchaus lesenswert ist.

Deutlich fantasyhafter – man könnte auch sagen ähnlich metaphysisch wie in den Books of the Black Current – geht es dann wieder in Lucky’s Harvest (1993) und The Fallen Moon (1994), den Books of Mana zu, einem überaus farbigen und bizarren Konglomerat aus Elementen der finnischen Kalevala, allerlei komplizierten dynastischen Rangeleien und Verwicklungen, den Problemen, die die menschlichen Kolonisten auf dem Planeten Kaleva mit dessen Ureinwohnern, den schlangenähnlichen Isi haben, und einem bisschen Space Opera. Seinen Anfang nimmt alles mit Lucky Sariola, die als kleines Mädchen im Asteroidengürtel einen merkwürdigen Gesteinsbrocken entdeckt, der sich als Ukko – als ein sehr spezielles lebendes Wesen – entpuppt, das sie und ihre Familie durch den bisher unbekannten Mana-Raum  auf einen Planeten namens Kaleva bringt. Doch das ist nur der Ausgangspunkt einer ebenso spannenden wie verrückten Geschichte, die einerseits durch ihre Figuren und die Handlung überzeugt, andererseits durch die Anlehnung an die Kalevala eine Tiefe und Dichte erreicht, die sich in ähnlichen phantastischen Planetenabenteuern nur selten finden lässt. Dass die – auf Deutsch in drei Bänden als Dämonen-Kind, Kuckucks-Fluch (beide 1996) und Mond-Fall (1997) – erschienene Mana-Sequenz darüber hinaus so elegant und überzeugend durch die Grauzone zwischen SF und Fantasy tänzelt wie kaum ein anderes Werk, macht es umso bedauerlicher, dass Ian Watson in Deutschland mittlerweile fast völlig vergessen ist. Aber auch in seiner Heimat ist der Autor – der nie zu den Bestseller-Autoren zählte, auch wenn er in den 90er Jahren mehrere Warhammer-40.000-Romane geschrieben hat – inzwischen kaum noch im Buchhandel präsent. Ein weiteres Opfer des Verschwindens der Midlist, aber eines, nach dessen Romanen oder Kurzgeschichtensammlungen zu suchen sich durchaus lohnen kann.

auf einen Planeten namens Kaleva bringt. Doch das ist nur der Ausgangspunkt einer ebenso spannenden wie verrückten Geschichte, die einerseits durch ihre Figuren und die Handlung überzeugt, andererseits durch die Anlehnung an die Kalevala eine Tiefe und Dichte erreicht, die sich in ähnlichen phantastischen Planetenabenteuern nur selten finden lässt. Dass die – auf Deutsch in drei Bänden als Dämonen-Kind, Kuckucks-Fluch (beide 1996) und Mond-Fall (1997) – erschienene Mana-Sequenz darüber hinaus so elegant und überzeugend durch die Grauzone zwischen SF und Fantasy tänzelt wie kaum ein anderes Werk, macht es umso bedauerlicher, dass Ian Watson in Deutschland mittlerweile fast völlig vergessen ist. Aber auch in seiner Heimat ist der Autor – der nie zu den Bestseller-Autoren zählte, auch wenn er in den 90er Jahren mehrere Warhammer-40.000-Romane geschrieben hat – inzwischen kaum noch im Buchhandel präsent. Ein weiteres Opfer des Verschwindens der Midlist, aber eines, nach dessen Romanen oder Kurzgeschichtensammlungen zu suchen sich durchaus lohnen kann.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Greg Keyes, der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Der am 11. April 1963 in Meridian, Mississippi, geborene J. Gregory Keyes ist einer der Lieblingsautoren des bp-Teams, auch wenn es um ihn in letzter Zeit sehr still geworden ist. Mit seinen Reihen Chosen of the Changeling und The Age of Unreason hat er eher ungewöhnliche Fantasy-Terrains erkundet, während er sich mit The Kingdoms of Thorn and Bone in vertrautere Gefilde begab.

Wir haben Greg Keyes bereits mit einem Portrait bedacht, und wer mehr über diesen sehr lesenswerten, aber niemals ganz groß herausgekommenen Autor und sein Werk erfahren möchte, kann sich dort ein umfassendes Bild verschaffen.

Wir wünschen alles Gute und haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass er der Fantasy weiterhin erhalten bleibt und auch in Zukunft wieder Romane veröffentlicht!

Bibliotheka Phantastika gratuliert Scott Lynch, der heute seinen 35. Geburtstag feiert. Mit seinem Debutroman konnte der am 2. April 1978 in St. Paul, Minnesota, geborene Lynch große Erwartungen wecken und wurde als einer der erfolgversprechendsten Newcomer des Genres gefeiert. The Lies of Locke Lamora (2006, dt. Die Lügen des Locke Lamora (2007)), der Auftakt der auf sieben Bände ausgelegten Reihe um die Gentleman Bastards, hat nicht nur ein  ungewöhnliches Setting zu bieten, nämlich die an Venedig erinnernde Handelsmetropole Camorr, die über eine ebenso ausgedehnte Unterwelt wie dekadente Oberschicht verfügt, sondern schafft es auch, die Figur des charmanten Trickbetrügers sehr erfolgreich in dieses hochmagische Fantasy-Setting zu übertragen, und weist außerdem eine geschickte Handlungsführung auf zwei Zeitebenen auf. Im zweiten Band Red Seas Under Red Skies (dt. Sturm über roten Wassern (2008)), der ein Jahr darauf folgte, verlagert sich der Handlungsort in einen anderen Stadtstaat, und Locke Lamora muss nicht nur mit einem neuen Großbetrug und alten Feinden fertig werden, sondern auch mit Piraten.

ungewöhnliches Setting zu bieten, nämlich die an Venedig erinnernde Handelsmetropole Camorr, die über eine ebenso ausgedehnte Unterwelt wie dekadente Oberschicht verfügt, sondern schafft es auch, die Figur des charmanten Trickbetrügers sehr erfolgreich in dieses hochmagische Fantasy-Setting zu übertragen, und weist außerdem eine geschickte Handlungsführung auf zwei Zeitebenen auf. Im zweiten Band Red Seas Under Red Skies (dt. Sturm über roten Wassern (2008)), der ein Jahr darauf folgte, verlagert sich der Handlungsort in einen anderen Stadtstaat, und Locke Lamora muss nicht nur mit einem neuen Großbetrug und alten Feinden fertig werden, sondern auch mit Piraten.

Mit dem angekündigten dritten Band The Republic of Thieves kam die Reihe zu einem vorläufigen Stillstand, da sich die Veröffentlichung aufgrund verschiedener (unter anderem gesundheitlicher) Probleme des Autors immer weiter verschob. Ob die Gentleman Bastards letztlich eine Reihe von Gaunerepisoden werden oder doch ein epischer Handlungsbogen auf Locke Lamora und Jean Tannen wartet, der auch zu dem durchaus immer wieder durchbrechenden Hang zur Brutalität in den Beschreibungen passen würde, muss sich erst noch erweisen – vielleicht noch in diesem Jahr, denn es sieht so aus, als könne es mit dem aktuellen Erscheinungstermin von The Republic of Thieves tatsächlich klappen. Zu wünschen wäre es Scott Lynch und seinen Lesern und Leserinnen, nicht zuletzt, weil er auch mit seinem unvollendeten Online-Romanprojekt Queen of the Iron Sands bewiesen hat, dass durchaus noch andere Geschichten als die der Gentleman Bastards in ihm stecken.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Margaret Weis, die heute ihren 65. Geburtstag feiert. Die am 16. März 1948 in Independence, Missouri, geborene Margaret Edith Weis steht vor allem für ein Franchise: Dragonlance.

Zusammen mit ihrem Co-Autor Tracy Hickman (der die Welt aus der Taufe gehoben hat) erweiterte sie das Rollenspiel-Setting Dragonlance und schrieb  eine Romantrilogie, die gleichzeitig mit den Spielemodulen erscheinen sollte. Dragons of Autumn Twilight (1984, dt. Drachenzwielicht, Drachenjäger), Dragons of Winter Night (1985, dt. Drachenwinter, Drachenzauber) und Dragons of Spring Dawning (1985, dt. Drachenkrieg, Drachendämmerung (alle deutschen Titel 1989)), die Geschichte einer bunt zusammengewürfelten Figurengruppe, die im Laufe vieler Abenteuer den Glauben an die wahren Götter wieder auf der Welt Krynn etabliert, hat das zugrundeliegende Spiel schließlich weit an Popularität überflügelt und wurde nicht nur von Rollenspielern gelesen. Die Dragonlance-Trilogie ist ein – wenn nicht der – Massenerfolg des Genres der 80er Jahre und hat (vielleicht auch in Zusammenwirkung mit den Cover-Entwürfen von Larry Elmore) die Wahrnehmung der Fantasy nachhaltig geprägt.

eine Romantrilogie, die gleichzeitig mit den Spielemodulen erscheinen sollte. Dragons of Autumn Twilight (1984, dt. Drachenzwielicht, Drachenjäger), Dragons of Winter Night (1985, dt. Drachenwinter, Drachenzauber) und Dragons of Spring Dawning (1985, dt. Drachenkrieg, Drachendämmerung (alle deutschen Titel 1989)), die Geschichte einer bunt zusammengewürfelten Figurengruppe, die im Laufe vieler Abenteuer den Glauben an die wahren Götter wieder auf der Welt Krynn etabliert, hat das zugrundeliegende Spiel schließlich weit an Popularität überflügelt und wurde nicht nur von Rollenspielern gelesen. Die Dragonlance-Trilogie ist ein – wenn nicht der – Massenerfolg des Genres der 80er Jahre und hat (vielleicht auch in Zusammenwirkung mit den Cover-Entwürfen von Larry Elmore) die Wahrnehmung der Fantasy nachhaltig geprägt.

Erzählerisch ist die Reihe dabei leichte Kost, orientiert sich stark an den episodenhaften Grundlagen des Rollenspiels und deckt thematisch sowohl im Weltentwurf als auch in den Figuren sämtliche Stereotypen ab (ohne sie erst zu schaffen, denn Weis und Hickman haben sich stark von allen Vorläufern aus der klassischen Fantasy inspirieren lassen).

Der Erfolg der Drachenlanze-Romane rief natürlich nach Fortsetzungen, und an vielen davon war Margaret Weis, häufig im bewährten Team mit Tracy Hickman, beteiligt. Dabei handelte es sich nicht nur um chronologische Fortsetzungen, sondern auch um die Vorgeschichten der beliebtesten Figuren aus der Ursprungsserie, zu denen Weis immer wieder zurückgekehrt ist. Die zweite Trilogie Time of the Twins, War of the Twins und Test of the Twins (alle 1986, dt. Die Brüder, Die Stadt der Göttin, Der Krieg der Brüder, Die Königin der Finsternis, Der Hammer der Götter, Caramons Rückkehr (1990-91)) erzählt dabei die Geschichte des Magiers Raistlin (und seines Zwillingsbruders) zu Ende und fokussiert sich zum Positiven auf ein kleineres Figurenensemble. Mit der Trilogie Dragons of a Fallen Sun (2000), Dragons of a Lost Star (2001) und Dragons of a Vanished Moon (2002) wurde der Versuch unternommen, das Franchise mit einer groß angelegten, weit in der Zukunft angesiedelten und deutlich düstereren Handlung neu zu beleben, aber da war die Hochzeit der Drachenlanze wohl schon vorbei.

Auch die ursprünglichen Romane sind nicht unbedingt in Würde gealtert und wirken vor allem stilistisch und erzählerisch inzwischen etwas altbacken, daher ist es nicht leicht zu fassen, was ihre Faszination und ihren Erfolg ausgemacht hat: Vielleicht die leicht zugänglichen und einprägsamen Figuren, der Humor und die große Bandbreite an Abenteuern für eine Generation von Lesern und Leserinnen, die das Genre nicht mit Howard oder Moorcock kennengelernt haben?

Im Zuge des Erfolgs der Dragonlance-Romane versuchten sich Margaret Weis und Tracy Hickman auch an etlichen Roman-Reihen mit eigenen Settings ohne Bezug zu Spielewelten. Darunter sticht besonders der Death Gate Cycle hervor  (dt. Die Vergessenen Reiche), mit dem sie bewiesen, dass sie durchaus interessante Welt- und Plot-Ideen liefern können: Die vier Welten Arianus, Pryan, Abbarach und Chelestra, einst das Schlachtfeld zweier verfeindeter Völker, gehen mitsamt ihrer Bevölkerung aus Elfen, Zwergen und Menschen (die aber auf jeder Welt andere Rollen im Gesamtgefüge spielen) zugrunde, wenn nicht Haplo, der Späher eines der eingepferchten Herrschervölker, und der mysteriöse Kammerdiener Alfred etwas dagegen unternehmen können. Die Hintergründe werden im Laufe der siebenbändigen Reihe (Dragon Wing (1990), Elven Star (1990), Fire Sea (1991), Serpent Mage (1992), The Hand of Chaos (1993), Into the Labyrinth (1993) und The Seventh Gate (1994)) nach und nach aufgeklärt und tragen neben den auch hier wieder sehr lebendigen Hauptfiguren über die vordergründige Abenteuerhandlung hinweg. Auch diese – auf deutsch als Himmelsstürmer (1991), Elfenstern (1991), Feuersee (1992), Drachenmagier (1992), Drachenelfen (1993), Irrwege (1993) und Das siebte Tor (1995) erschienene – Romanreihe ist kein erzählerisches und stilistisches Highlight, bedient sich aber mitunter einiger unkonventioneller Kniffe wie der Erzählung eines Bandes fast ausschließlich in Tagebuchform und des großzügigen Einsatzes von Fußnoten.

(dt. Die Vergessenen Reiche), mit dem sie bewiesen, dass sie durchaus interessante Welt- und Plot-Ideen liefern können: Die vier Welten Arianus, Pryan, Abbarach und Chelestra, einst das Schlachtfeld zweier verfeindeter Völker, gehen mitsamt ihrer Bevölkerung aus Elfen, Zwergen und Menschen (die aber auf jeder Welt andere Rollen im Gesamtgefüge spielen) zugrunde, wenn nicht Haplo, der Späher eines der eingepferchten Herrschervölker, und der mysteriöse Kammerdiener Alfred etwas dagegen unternehmen können. Die Hintergründe werden im Laufe der siebenbändigen Reihe (Dragon Wing (1990), Elven Star (1990), Fire Sea (1991), Serpent Mage (1992), The Hand of Chaos (1993), Into the Labyrinth (1993) und The Seventh Gate (1994)) nach und nach aufgeklärt und tragen neben den auch hier wieder sehr lebendigen Hauptfiguren über die vordergründige Abenteuerhandlung hinweg. Auch diese – auf deutsch als Himmelsstürmer (1991), Elfenstern (1991), Feuersee (1992), Drachenmagier (1992), Drachenelfen (1993), Irrwege (1993) und Das siebte Tor (1995) erschienene – Romanreihe ist kein erzählerisches und stilistisches Highlight, bedient sich aber mitunter einiger unkonventioneller Kniffe wie der Erzählung eines Bandes fast ausschließlich in Tagebuchform und des großzügigen Einsatzes von Fußnoten.

Margaret Weis ist vielleicht keine Autorin, deren Werke gut in die Fantasy des 21. Jahrhunderts passen, doch durch die Art, wie die Dragonlance-Romane dem Genre ihren Stempel aufgedrückt haben, ist ihr Einfluss bis heute wirksam, und sie hat damit nicht zuletzt die Sparte der Romane zu Spiele-Franchises enorm popularisiert, wenn nicht gar etabliert.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Käthe Recheis, die heute ihren 85. Geburtstag feiert. Die am 11. März 1928 in Engelhartszell geborene österreichische Schriftstellerin kann auf ein großes und mehrfach ausgezeichnetes Oeuvre in der Kinder- und Jugendliteratur zurückblicken. Viele ihrer Geschichten sind auf der Basis ihrer Begegnungen mit den amerikanischen Ureinwohnern im Rahmen ihrer Arbeit für die International Catholic Migration Commission entstanden und sind mit Abenteuer- und Märchenelementen angereichert. Für interessierte Phantastik-Leser und –Leserinnen stechen vor allem zwei Jugendbücher aus ihrem Werk heraus.

Bereits 1982 (und damit im gleichen Jahr wie Märchenmond von den Hohlbeins) erschien Der weiße Wolf, was Käthe Recheis zumindest im Jugendbuch zu einer deutschsprachigen Pionierin des Genres macht.  Er erzählt die Geschichte von Thomas, einem Jungen aus unserer Welt, der eines Tages einem Ruf und einem weißen Wolf in ein ihm eigentlich gut bekanntes Wäldchen folgt, nur um sich alsbald in einer anderen Welt wiederzufinden – und einem fremden Mädchen namens Onari gegenüberzustehen. Thomas und Onari sind zwei von drei Kindern, die gemäß einer alten Prophezeiung das Land Aran vom Großen Gond befreien können, und als die beiden kurz darauf auf Eldar aus besagtem Land Aran treffen, können sie diese Aufgabe in Angriff nehmen. Auch wenn Der weiße Wolf heutzutage vielleicht ein bisschen zu linear erzählt wirken mag und die Probleme sich vielleicht ein bisschen zu leicht lösen lassen, punktet der Roman sowohl mit seiner Schilderung einer düsteren Diktatur wie auch und vor allem mit seinem Aufruf zu Vertrauen (in die eigenen Fähigkeiten und in andere Menschen) und Toleranz und stellt somit immer noch eine geeignete Einstiegslektüre für jugendliche Fantasy-Neulinge dar.

Er erzählt die Geschichte von Thomas, einem Jungen aus unserer Welt, der eines Tages einem Ruf und einem weißen Wolf in ein ihm eigentlich gut bekanntes Wäldchen folgt, nur um sich alsbald in einer anderen Welt wiederzufinden – und einem fremden Mädchen namens Onari gegenüberzustehen. Thomas und Onari sind zwei von drei Kindern, die gemäß einer alten Prophezeiung das Land Aran vom Großen Gond befreien können, und als die beiden kurz darauf auf Eldar aus besagtem Land Aran treffen, können sie diese Aufgabe in Angriff nehmen. Auch wenn Der weiße Wolf heutzutage vielleicht ein bisschen zu linear erzählt wirken mag und die Probleme sich vielleicht ein bisschen zu leicht lösen lassen, punktet der Roman sowohl mit seiner Schilderung einer düsteren Diktatur wie auch und vor allem mit seinem Aufruf zu Vertrauen (in die eigenen Fähigkeiten und in andere Menschen) und Toleranz und stellt somit immer noch eine geeignete Einstiegslektüre für jugendliche Fantasy-Neulinge dar.

Während der titelgebende weiße Wolf im vorgenannten Roman kaum mehr als eine Nebenrolle spielt, erhalten die Wölfe in Wolfsaga (1994 – ein Jahr vor dem thematisch sehr ähnlich gelagerten ersten Band der Wölfe der Zeit von William Horwood) schließlich die Hauptrolle: Das Wolfsrudel, in dem der introvertierte Jungwolf Schiriki lebt, wird von Schogar Kan unterworfen und in sein Rudel Zahllos eingegliedert, dem alle Wölfe der Welt angehören sollen. Doch damit verstößt er gegen Waka, das Gesetz der Natur, und Schiriki, der zunächst bis ins südliche Sandland flüchtet, muss sich dem riesenhaften Leitwolf stellen, wenn er sein Rudel wieder vereinen und die Wölfe vor dem Verderben in dem totalitär organisierten Riesenrudel bewahren will. Das Ganze ist weniger moralisierende Fabel, auch wenn diese Anklänge sehr bewusst gewählt sind, sondern vor allem eine Tierfantasy mit einer Coming-of-Age-Geschichte, die allerdings einen interessanten Protagonisten (der eher Schamane als klassischer Held wird) und eine schöne Übertragung des Themas auf eine für ein Jugendbuch gut ausgearbeitete Wolfswelt bietet, in der verschiedene Spezies glaubhaft kooperieren und das Verhalten von Wölfen angemessen eingebunden wird.

Mit den Anleihen aus indianischen Weltbildern und Questen-Erzählungen, die thematisch und in ihrem Setting eindeutig der Fantasy zuzuordnen sind, stellen Käthe Recheis’ phantastische Jugendbücher ein Beitrag zum Genre dar, den man durchaus guten Gewissens nicht nur jungen Lesern und Leserinnen in die Hand drücken kann.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Peter Tremayne, der heute 70 Jahre alt wird. Es dürfte eine ganze Reihe deutschsprachiger Leser und Leserinnen geben, denen dieser Name – den der am 10. März 1943 in Coventry, Warwickshire, geborene Historiker Peter Berresford Ellis für den größten Teil seines belletristischen Werks benutzt – ein Begriff ist, weil sie Bekanntschaft mit der Nonne Schwester Fidelma gemacht haben, die in mittlerweile mehr als zwanzig im 7. Jahrhundert spielenden Krimis mit Verstand und Intuition Verbrechen aufklärt. Doch Tremaynes Karriere hat viel früher angefangen – und zwar mit etlichen Horror- und Fantasyromanen, von denen allerdings nur ein kleiner Teil ins Deutsche übersetzt wurde.

In seinen ersten Romanen greift er dabei tief ins reichhaltige Reservoir der populären Kultur, etwa wenn er in The Hound of Frankenstein (1977) den bekannten Baron erneut fragwürdige Experimente durchführen und dieses Mal einen Hund erschaffen lässt oder in der zeitlich vor Bram Stokers Roman angesiedelten Dracula Trilogy – Dracula Unborn (1977; auch als Bloodright (1979); dt. Die Chronik der Draculas (1979)), The Revenge of Dracula (1978) und Dracula, My Love (1980), das Ganze auch als Sammelband Dracula Lives! (1993) – die Familienverhältnisse und -geschichte der Blutsauger unter die Lupe nimmt. Oder indem er Henry Rider Haggards unsterbliche Ayesha in The Vengeance of She (1978; dt. SIE rächt sich (1987)) in der Gegenwart auftauchen lässt.

Danach wandte er sich mit Romanen wie The Ants (1979) oder The Curse of Loch Ness (1979) dem Tierhorror zu und machte mit der Lan-Kern Trilogy – The Fires of Lan-Kern (1980), The Destroyers of Lan-Kern (1982) und The  Buccaneers of Lan-Kern (1983) -, in der es einen Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts in eine postapokalyptische, neobarbarische, von den Legenden des alten Cornwall geprägte Zukunft verschlägt, einen ersten Ausflug in die Fantasy. Weitere Horrorromane folgten, die sich immer dann, wenn sie – wie The Morgow Rises! (1982) oder Snowbeast! (1983) – fest in der keltischen Mythologie verwurzelt waren, deutlich glaubwürdiger anfühlten (und weitaus besser lesbar waren) als die meisten anderen Hervorbringungen dieses nicht gerade für Qualität bekannten Subgenres.

Buccaneers of Lan-Kern (1983) -, in der es einen Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts in eine postapokalyptische, neobarbarische, von den Legenden des alten Cornwall geprägte Zukunft verschlägt, einen ersten Ausflug in die Fantasy. Weitere Horrorromane folgten, die sich immer dann, wenn sie – wie The Morgow Rises! (1982) oder Snowbeast! (1983) – fest in der keltischen Mythologie verwurzelt waren, deutlich glaubwürdiger anfühlten (und weitaus besser lesbar waren) als die meisten anderen Hervorbringungen dieses nicht gerade für Qualität bekannten Subgenres.

Die Legenden und Mythen der Inselkelten sorgen auch für das authentisch wirkende Setting und die stimmige Atmosphäre – und damit die eindeutigen Stärken – der drei Heroic-Fantasy-Romane Tremaynes. In Raven of Destiny (1984) geht es um die keltische Invasion Griechenlands im dritten vorchristlichen Jahrhundert, während in Ravenmoon (1988; auch als Bloodmist) eine erst kurz zuvor wiederentdeckte alte Legende und die irische Anderswelt eine wichtige Rolle spielen, und Island of Shadows (1991) die Geschichte der schottischen Kriegerin Scáthach nacherzählt. Auch wenn diesen Romanen die erzählerische Kraft der besseren Werke eines Robert E. Howard oder Karl Edward Wagner oder der feinsinnige Humor eines Fritz Leiber fehlen mag, kann man sich gerade im Bereich der Heroic Fantasy oder Sword & Sorcery mit Leichtigkeit weit schlimmere Fehlgriffe leisten (wobei nicht verschwiegen werden soll, dass es auch hier kräftig zur Sache geht).

Peter Tremayne hat auch eine ganze Reihe von phantastischen Kurzgeschichten verfasst, die in zwei Sammelbänden erschienen sind: My Lady of Hy-Brasil and Other Stories (1987) versammelt dabei die Geschichten, die sich auf die keltische Mythologie beziehen, während in Aisling and Other Irish Tales of Terror (1992; dt. Der Todesstein: Irische Gruselgeschichten (1999)) moderne Gruselgeschichten zu finden sind. Mit den Krimis um Schwester Fidelma (seit 1994) scheint Tremayne dann das Metier und die Figur gefunden zu haben, die seinen Neigungen und Interessen am ehesten entgegenkommen, nachdem er sich – unter dem Pseudonym Peter MacAlan – bereits zwischen 1983 und 1993 an zeitgenössischen Thrillern versucht hatte.

Unter seinem richtigen Namen hat Peter Tremayne alias Peter Berresford Ellis eine ganze Reihe von Sachbüchern über englische Geschichte, vor allem aber über keltische und irische Mythologie verfasst, die teilweise als Standardwerke gelten. Abgesehen von The Druids (1994; dt. Die Druiden: Von der Weisheit der Kelten (1996)) sind sie bisher genausowenig auf Deutsch erschienen wie ein Großteil der o.g. phantastischen Romane oder Ellis’ Biographien über Henry Rider Haggard (H. Rider Haggard: A Voice from the Infinite (1978)) und Talbot Mundy (The Last Adventurer – The Life of Talbot Mundy (1984)). Was zumindest für Freunde des Abenteuerromans und der Heroic Fantasy durchaus bedauerlich ist.

Die Oscars sind vergeben, alte weiße Männer freuen sich und eine stolpernde Gewinnerin schreibt Boulevardgeschichte. Nebenbei interviewt ein Reporter eine Nominierte für die Auszeichnung „Beste Hauptdarstellerin“ und scheitert daran, ihren Namen auszusprechen. Was für eine Nacht!

Quvenzhané Wallis: so der Name der neunjährigen Hauptdarstellerin des Spielfilmdebuts von Benh Zeitlin. Kwuh-VEN-zhuh-nay: So die phonetische Herausforderung des Abends, die gestandene Journalisten in die Knie zwingt (und doch nur 4 Silben hat.). Beasts of the Southern Wild: der Name des Films, den eine Jury aus Mitgliedern von Bibliotheka Phantastika heute auszeichnen möchte.

Beasts of the Southern Wild ist ein Film, der sich an der magischen Grenze von Realität und Phantasie bewegt und, anders als sein Fantasy-Oscar-Konkurrent Der Hobbit, durch leise Töne und traumgleiche Bilder besticht. Quvenzhané Wallis spielt Hushpuppy, ein sechsjähriges Mädchen, das mit ihrem schwerkranken Vater Wink jenseits des Dammes lebt, der die vom Klimawandel geflohene Zivilisation von Sumpf und Meer trennt. Wink, seine Tochter und die anderen Bewohner von Bathtub, der Siedlung in den verlassenen Sümpfen Louisianas, kämpfen täglich um ihr Überleben, und dieser Kampf findet auf dem Schlachtfeld einer unkontrollierbar entfesselten Natur statt. Doch wann immer sich ein verlässliches Feind- oder Freundbild im Film ankündigt, kommt die Ernüchterung auf dem Fuße: In der Welt der Southern Wild sind auch diese Kategorien nichtig. Darf man um einen Vater trauern, der sein Kind schlägt? Können verwahrloste Säufer zu verlässlichen Verbündeten werden? Im Sumpf von Louisiana sind Menschen hilflos wie Säuglinge, und Kinder werden über Nacht erwachsen. Doch was heißt „erwachsen“ in dieser Welt, die sich nach der Klimakatastrophe weiterdrehen muss?

Da ist es nur konsequent, den Film komplett aus Kindersicht zu erzählen, mitsamt ihrer in sich wunderbar konsistenten Fehlinterpretationen, ihrem nahtlosen Übergang zwischen Natürlichem und Übernatürlichem und der unhinterfragten Annahme, dass das eigene Handeln tatsächlich einen Unterschied macht und sogar dem Wünschen eine nicht zu unterschätzende Macht innewohnt. Als in die ohnehin schon surreale Umgebung von Bathtub dann tatsächlich das Übernatürliche einbricht und Hushpuppy sich ihren Ängsten stellt, ist das nicht nur eine Szene der Emanzipation für Mädchen, Kinder, Menschen, sondern vor allem einer der magischsten Momente, die man in jüngster Zeit im Kino erleben konnte.

Beasts of the Southern Wild ist ein Film über Verantwortung, ein Film über die Phantasie eines Kindes, ein Film über eine zerrissene Familie, die dennoch untrennbar miteinander verbunden ist. Es ist ein Film über den magischsten Ort eines Lebens: ein Film über Heimat, über jenen Ort, der sich nicht durch Kategorien wie Schönheit, Gefährlichkeit, Armut oder Idylle beschreiben lässt. In Beasts of the Southern Wild ist die Heimat ein Ort der Behauptung, ein Fixpunkt und ein Ort des Wachsens. Bathtub ist kein Ort für Familie. Und wenn Hushpuppy zu dem fernen Leuchten am Horizont spricht, um ihrer Mutter nah zu sein, dann wird klar, dass der Ort für Familie ein Ort in uns ist.

Beasts of the Southern Wild ist auch ein Film über Verwundbarkeit. Natur und Mensch tragen Narben, die weit tiefer reichen als sichtbare Makel. Und deshalb ist es zuletzt auch ein Film über Verständigung, die nötig ist, um Brücken über diese Narben zu spannen, die wie Abgründe sind.

Wer also gewillt ist, den Glanz von Hollywood gegen die Authentizität und Eindringlichkeit von Laienschauspielern zu tauschen und leisen Fantasytönen zu lauschen, sei dieser Film sehr ans Herz gelegt. Wir vergeben jedenfalls mit Freuden unsere Trophäe: der sprühende Inspirationsfunke in Gold!

Bibliotheka Phantastika gratuliert Thomas Wharton, der heute 50 Jahre alt wird. Schon mit seinem ersten Roman Icefields (1995; dt. Der Klang des Schnees (1999)) erregte der am 25. Februar 1963 in Grande Prairie in der kanadischen Provinz Alberta geborene Thomas Wharton einiges Aufsehen und gewann mehrere literarische Preise. Auf diesen Erstling, in dem sich abgesehen von einer Engelserscheinung, die der Protagonist beim Sturz in eine Gletscherspalte hat, keine phantastischen Elemente finden, folgte sechs Jahre später mit Salamander (2001; dt. Salamander (2003)) ein überaus ungewöhnliches, eindeutig dem phantastischen Genre zuzurechnendes Werk.

Salamander erzählt die Geschichte des Londoner Buchdruckers Nicholas Flood, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von dem verwitweten, von Rätseln aller Art faszinierten Grafen Ostrow in dessen an der Grenze zwischen Böhmen und Oberungarn gelegenes Schloss eingeladen wird und den Auftrag erhält, ein Buch ohne Anfang und Ende herzustellen. Ein Auftrag, der zu dem Schloss passt, denn in dem geheimnisvollen Gebäude gibt es keine festen Mauern; sämtliche Wände und auch das Mobiliar werden permanent von einem gigantischen Uhrwerk bewegt. Und ähnlich sonderbar sind auch seine Bewohner, neben Graf Ostrow selbst etwa dessen Tochter Irena, die aufgrund eines schwachen Rückgrats ein Stahlkorsett tragen muss, ein neunjähriger, blonder dunkelhäutiger Junge namens Djinn oder auch ein auf den Namen Ludwig hörender Roboter aus Porzellan. Natürlich verliebt Flood sich in Irena, natürlich bekommt Graf Ostrow davon Wind – und natürlich greift er ein. Doch damit fängt das Abenteuer erst so richtig an, das für Flood und ein paar Begleiter eine Schiffsreise rund um die ganze Welt und eine Fülle absonderlicher Begebenheiten und Begegnungen bereithält und Wharton reichlich Gelegenheit gibt, seine Fabulierkunst zu zeigen.

Salamander erzählt die Geschichte des Londoner Buchdruckers Nicholas Flood, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von dem verwitweten, von Rätseln aller Art faszinierten Grafen Ostrow in dessen an der Grenze zwischen Böhmen und Oberungarn gelegenes Schloss eingeladen wird und den Auftrag erhält, ein Buch ohne Anfang und Ende herzustellen. Ein Auftrag, der zu dem Schloss passt, denn in dem geheimnisvollen Gebäude gibt es keine festen Mauern; sämtliche Wände und auch das Mobiliar werden permanent von einem gigantischen Uhrwerk bewegt. Und ähnlich sonderbar sind auch seine Bewohner, neben Graf Ostrow selbst etwa dessen Tochter Irena, die aufgrund eines schwachen Rückgrats ein Stahlkorsett tragen muss, ein neunjähriger, blonder dunkelhäutiger Junge namens Djinn oder auch ein auf den Namen Ludwig hörender Roboter aus Porzellan. Natürlich verliebt Flood sich in Irena, natürlich bekommt Graf Ostrow davon Wind – und natürlich greift er ein. Doch damit fängt das Abenteuer erst so richtig an, das für Flood und ein paar Begleiter eine Schiffsreise rund um die ganze Welt und eine Fülle absonderlicher Begebenheiten und Begegnungen bereithält und Wharton reichlich Gelegenheit gibt, seine Fabulierkunst zu zeigen.

The Logogryph: A Bibliography of Imaginary Books (2004) wirkt auf den ersten Blick weit weniger phantastisch. Doch die Geschichte des jungen namenlosen Erzählers, der von seinen Nachbarn, den Weavers, einen Koffer voller alter Bücher geschenkt bekommt und diese mehr oder weniger wahllos liest, erweist sich als ähnlich faszinierend und ungewöhnlich wie Salamander. Dabei ist The Logogryph kein Roman im eigentlichen Sinn, sondern am ehesten eine Sammlung von – vordergründig – mal mehr, mal weniger miteinander verbundenen Kurzgeschichten, die sich letztlich zu etwas zusammenfügen, das weit mehr ist als die Summe seiner Teile. Die einzelnen Erzählungen handeln teilweise von ganz profanen alltäglichen Begebenheiten (und bringen einem allmählich die Weavers ebenso wie das Verhältnis des namenlosen Erzählers zu ihnen näher), größtenteils allerdings von so merkwürdigen Dingen wie der Literatur von Atlantis oder einer wiederentdeckten Bibliothek von Alexandria. Aber genau betrachtet geht es in dieser Bibliographie imaginärer Bücher um die Liebe zu Büchern, zum Lesen, zum Erzählen – und zu Dingen, die niemals waren …

Verglichen mit Salamander und The Logogryph kommt The Shadow of Malabron (2008), der erste Band von Thomas Whartons Jugendbuch-Trilogie The Perilous Realm, recht konventionell daher. Linear und weitaus mehr plotorientiert als in den beiden  vorgenannten Werken wird die Geschichte des jungen Halbwaisen Will Lightfoot erzählt, der eines Nachts das Motorrad seines Vaters stiehlt, um einen Vergnügungspark namens “The Perilous Realm” zu besuchen – und prompt einen Unfall hat. Doch Will landet nicht im Krankenhaus, sondern in einem ganz anderen Perilous Realm, einem Reich, das ganz nah neben unserer Welt liegt und aus dem alle Geschichten kommen. Alle – auch unsere. Er wird von einem Mann, der ihm augenscheinlich Übles will, verfolgt, trifft auf ein junges Mädchen namens Rowen, später dann auch auf ihren Großvater Pendrake, einen Loremaster, der fast alle Geschichten beider Welten kennt. Und der weiß, wie Will wieder nach Hause kommen kann. Doch bis es soweit ist, muss der Junge – unterstützt von Shade, einem sprechenden Wolf, und einem fahrenden Ritter namens Finn – noch etliche Abenteuer überstehen. Und in The Fathomless Fire (2012) ins Reich der Geschichten zurückkehren.

vorgenannten Werken wird die Geschichte des jungen Halbwaisen Will Lightfoot erzählt, der eines Nachts das Motorrad seines Vaters stiehlt, um einen Vergnügungspark namens “The Perilous Realm” zu besuchen – und prompt einen Unfall hat. Doch Will landet nicht im Krankenhaus, sondern in einem ganz anderen Perilous Realm, einem Reich, das ganz nah neben unserer Welt liegt und aus dem alle Geschichten kommen. Alle – auch unsere. Er wird von einem Mann, der ihm augenscheinlich Übles will, verfolgt, trifft auf ein junges Mädchen namens Rowen, später dann auch auf ihren Großvater Pendrake, einen Loremaster, der fast alle Geschichten beider Welten kennt. Und der weiß, wie Will wieder nach Hause kommen kann. Doch bis es soweit ist, muss der Junge – unterstützt von Shade, einem sprechenden Wolf, und einem fahrenden Ritter namens Finn – noch etliche Abenteuer überstehen. Und in The Fathomless Fire (2012) ins Reich der Geschichten zurückkehren.

Die beiden Jugendbücher sind zwar – vermutlich den Erfordernissen des Markts geschuldet – weitaus konventioneller erzählt als Whartons phantastische Romane für Erwachsene, dennoch finden sich in ihnen viele Elemente, die Letztgenannte zu so phantastischen Leseerlebnissen machen. Auch in The Perilous Realm geht es neben der vordergründigen, durchaus spannenden und abenteuerlichen Handlung um Geschichten, um ihre Bedeutung für den Menschen und um die Kraft, die ihnen innewohnt. Darüberhinaus sind die Bücher auch stilistisch ein Genuss und ein heißer Tipp für alle Leser und Leserinnen, die keine Berührungsängste mit gut geschriebener Jugendliteratur und ein Faible für klassische Fantasy-Motive und tierische Heldenbegleiter haben, denn sehr viel besser kriegt man das heutzutage kaum präsentiert. Und wer Lust auf einen wirklich in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Lesetrip hat, sollte sich Salamander oder den (leider nicht ganz problemlos erhältlichen) Logogryph ruhig mal genauer ansehen, denn in diesen beiden Werken erweist sich Thomas Wharton als einer der faszinierendsten jüngeren Erzähler des Genres, der auch literarischen Ansprüchen mehr als genügt.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Philip José Farmer, der heute 95 Jahre alt geworden wäre. Es ist praktisch unmöglich, dem am 26. Januar 1918 in North Terre Haute, Indiana, geborenen und am 25. Februar 2009 verstorbenen Philip José Farmer, der zweifellos zu den wichtigsten SF-Autoren des 20. Jahrhunderts  zu zählen ist, im Rahmen dieser Jubiläumstexte gerecht zu werden, denn dafür ist sein Oeuvre bei weitem zu groß, zu vielfältig und zu bunt. Schon mit seiner zweiten veröffentlichten SF-Story “The Lovers” (in Startling Stories, August 1952, zum Roman erweitert unter dem gleichen Titel 1961) erwarb er sich den Ruf eines Tabubrechers – in der Geschichte geht es um die Liebe zwischen einem Erdenmann und einer Außerirdischen –, an dem er auch in der Folgezeit mit diversen Kurzgeschichten und Romanen kräftig weiterarbeitete. Parallel dazu erwies er sich bereits mit seinem ersten als Buch veröffentlichten Roman The Green Odyssey (1957) als einfallsreicher Autor von SF- und phantastischen Abenteuergeschichten, die von da an nicht nur einen beträchtlichen Anteil an seinem Gesamtwerk bildeten, sondern hinsichtlich ihrer Erzählstruktur und Motive der Fantasy genügend nahestehen, um auch für Fantasyleser und -leserinnen interessant zu sein. “Richtige” Fantasy hingegen hat Philip José Farmer eigentlich nie geschrieben.

zu zählen ist, im Rahmen dieser Jubiläumstexte gerecht zu werden, denn dafür ist sein Oeuvre bei weitem zu groß, zu vielfältig und zu bunt. Schon mit seiner zweiten veröffentlichten SF-Story “The Lovers” (in Startling Stories, August 1952, zum Roman erweitert unter dem gleichen Titel 1961) erwarb er sich den Ruf eines Tabubrechers – in der Geschichte geht es um die Liebe zwischen einem Erdenmann und einer Außerirdischen –, an dem er auch in der Folgezeit mit diversen Kurzgeschichten und Romanen kräftig weiterarbeitete. Parallel dazu erwies er sich bereits mit seinem ersten als Buch veröffentlichten Roman The Green Odyssey (1957) als einfallsreicher Autor von SF- und phantastischen Abenteuergeschichten, die von da an nicht nur einen beträchtlichen Anteil an seinem Gesamtwerk bildeten, sondern hinsichtlich ihrer Erzählstruktur und Motive der Fantasy genügend nahestehen, um auch für Fantasyleser und -leserinnen interessant zu sein. “Richtige” Fantasy hingegen hat Philip José Farmer eigentlich nie geschrieben.

Auch The World of Tiers und Riverworld, Farmers bekannteste mehrbändige Zyklen, könnte man wohl am ehesten als phantastische Abenteuerliteratur bezeichnen. In The Maker of Universes (1965), dem ersten World-of-Tiers-Roman, gerät der Erdenmann Robert Wolff durch ein Portal in eine fremde Welt, die sich als eines von mehreren pocket universes erweist. Wolff wird jünger, bekommt seine Erinnerungen zurück (von denen er nicht wusste, dass er sie verloren hatte), und stellt fest, dass er selbst zu den gottgleichen Schöpfern dieser Taschenuniversen zählt. Und er lernt Paul Janus Finnegan (man beachte die Initialen!) alias Kickaha kennen, eine Tricksterfigur, wie sie im Buche steht. Besagter Kickaha tritt in den Folgebänden The Gates of Creation (1966), A Private Cosmos (1968), Behind the Walls of Terra (1970), The Lavalite World (1977) und dem Nachzügler More Than Fire (1993), in denen es um Familienstreitigkeiten unter den Göttern und um Kämpfe gegen die Bellers und den Red Orc geht, mehr und mehr in den Mittelpunkt und muss am Ende auch den letzten, entscheidenden Kampf gegen einen ganz besonderen Feind ausfechten. Red Orc’s Rage (1991) ist so etwas wie ein Komplementärband zu dem Zyklus, denn in diesem Buch werden die ersten fünf o.g. Bände zum Bestandteil eines therapeutischen Rollenspiels für einen psychisch gestörten Heranwachsenden (was einmal mehr beweist, dass Farmer seinen Freud und seinen Jung gelesen hat).

Riverworld geht von der Prämisse aus, dass sämtliche Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben, an den Ufern eines Millionen Meilen langen Flusses nach ihrem Tod wieder zum Leben erwachen. In diesem Zyklus kommt ein weiteres  Faible zum Tragen, das Farmer vor allem in seinen Werken seit den 70ern auslebte: die Verwendung historischer Persönlichkeiten (und später dann auch literarischer Figuren) als Protagonisten. Und so versuchen denn Richard Francis Burton, Mark Twain, Peter Jairus Frigate (!), Alice Liddell Hargreaves, Hermann Göring, Cyrano de Bergerac, der Extraterrestrier Monat Gratuut und der Neandertaler Kaz und viele andere in den – den Kernzyklus bildenden – Romanen To Your Scattered Bodies Go (1971), The Fabulous Riverboat (1971), The Dark Design (1977), The Magic Labyrinth (1980) und Gods of the Riverworld (1983), sich nicht nur mit ihren neuen Lebensumständen zu arrangieren, sondern auch das Rätsel zu lösen, warum sie in der Flusswelt sind.

Faible zum Tragen, das Farmer vor allem in seinen Werken seit den 70ern auslebte: die Verwendung historischer Persönlichkeiten (und später dann auch literarischer Figuren) als Protagonisten. Und so versuchen denn Richard Francis Burton, Mark Twain, Peter Jairus Frigate (!), Alice Liddell Hargreaves, Hermann Göring, Cyrano de Bergerac, der Extraterrestrier Monat Gratuut und der Neandertaler Kaz und viele andere in den – den Kernzyklus bildenden – Romanen To Your Scattered Bodies Go (1971), The Fabulous Riverboat (1971), The Dark Design (1977), The Magic Labyrinth (1980) und Gods of the Riverworld (1983), sich nicht nur mit ihren neuen Lebensumständen zu arrangieren, sondern auch das Rätsel zu lösen, warum sie in der Flusswelt sind.

Anfang der 70er Jahre – auf dem Höhepunkt des Heroic-Fantasy-Booms – versuchte sich auch Farmer an diesem Subgenre. Das Ergebnis waren die beiden Romane Hadon of Ancient Opar (1974) und Flight to Opar (1976), die in und am Rande eines vorgeschichtlichen zentralafrikanischen Binnenmeeres spielen und im Prinzip Sword & Sorcery ohne Sorcery darstellen. Ein dritter Roman, The Song of Kwasin, wurde erst nach Farmers Tod von Christopher Paul Carey vollendet und ist nur in dem Sammelband Gods of Opar: Tales of Lost Khokarsa (2012; Omnibus) erschienen. Mit dem Opar- bzw. Khokarsa-Zyklus auf sehr spezielle Weise verbunden ist die Zeitreisegeschichte Time’s Last Gift (1972).

Einzelromane, die fantasytypische Erzählmuster wie eine Queste und/oder fantastische, mehr oder weniger göttergleiche Wesen aufweisen, sind beispielweise der bereits erwähnte The Green Odyssey (1957; die Odyssee eines gestrandeten irdischen Raumfahrers auf einem fremden, mittelalterlichen Planeten), Inside Outside (1964; Menschen werden nach ihrem Tod in einer sehr merkwürdigen “Hölle” wiedergeboren) oder Dare (1965; irdische Siedler auf einem fremden Planeten im Kampf mit den dortigen Lebensformen). Lord Tyger (1970) ist eine etwas andere Tarzangeschichte, während The Other Log of Phileas Fogg (1973) uns das erzählt, was Jules Verne verschwiegen hat – und er hat viel verschwiegen.

Weit in einer bizarren, nichttechnischen Zukunft angesiedelt sind The Stone God Awakens (1970; ein Mann des 20. Jahrhunderts erwacht nach einem schiefgegangenen Experiment 25 Millionen Jahre später auf einer Erde, auf der die intelligenten Nachkommen von Tieren seiner Zeit leben – und “der Baum”), The Wind Whales of Ishmael (1971; eine reichlich phantastische Fortsetzung von Melvilles Moby Dick) und Dark is the Sun (1979; eine Queste auf einer von ungewöhnlichen Kreaturen bevölkerten Erde, die Milliarden Jahre in der Zukunft in einem sterbenden Universum um eine längst erloschene Sonne kreist).

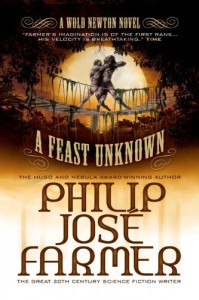

Farmers Faszination für die Pulphelden führte zu einer Trilogie, in der sich Lord Grandrith und Doc Caliban (Lord Greystoke aka Tarzan und Doc Savage) einen erbitterten Kampf mit den Neun – einer Geheimgesellschaft aus Unsterblichen – liefern. Vor allem der erste Band, A Feast Unknown (1969), überzeugt erzählerisch und inhaltlich trotz einiger (besonders für die damalige Zeit) ungewöhnlich drastischer Szenen, doch auch die Folgebände Lord of the Trees (1970) und The Mad Goblin (1970) sind für alle, die ein gewisses Faible für die klassischen Pulps hegen, immer noch gut lesbar. Die letztgenannten drei Romane sind außerdem Bestandteil eines Megazyklus namens Wold Newton Family, mit dem Farmer einem Großteil seines Oeuvres (teilweise auch nachträglich) einen eigenen mythologischen Überbau verschafft hat. Ausgangspunkt dieses Zyklus ist die Prämisse, dass im 18. Jahrhundert unweit des kleinen Dorfes Wold Newton in Yorkshire ein Meteor gelandet ist, dessen Strahlung sich auf mehrere schwangere Frauen ausgewirkt hat, deren Kinder dann als Übermenschen zur Welt kamen. Zu den Romanen, die Teil der Wold Newton Family sind, zählen u.a. auch die bereits erwähnten Lord Tyger und The Other Log of Phileas Fogg, sowie die Opar-Bände und The Adventure of the Peerless Peer (1974), in dem Sherlock Holmes eine zentrale Rolle spielt.

Farmers Faszination für die Pulphelden führte zu einer Trilogie, in der sich Lord Grandrith und Doc Caliban (Lord Greystoke aka Tarzan und Doc Savage) einen erbitterten Kampf mit den Neun – einer Geheimgesellschaft aus Unsterblichen – liefern. Vor allem der erste Band, A Feast Unknown (1969), überzeugt erzählerisch und inhaltlich trotz einiger (besonders für die damalige Zeit) ungewöhnlich drastischer Szenen, doch auch die Folgebände Lord of the Trees (1970) und The Mad Goblin (1970) sind für alle, die ein gewisses Faible für die klassischen Pulps hegen, immer noch gut lesbar. Die letztgenannten drei Romane sind außerdem Bestandteil eines Megazyklus namens Wold Newton Family, mit dem Farmer einem Großteil seines Oeuvres (teilweise auch nachträglich) einen eigenen mythologischen Überbau verschafft hat. Ausgangspunkt dieses Zyklus ist die Prämisse, dass im 18. Jahrhundert unweit des kleinen Dorfes Wold Newton in Yorkshire ein Meteor gelandet ist, dessen Strahlung sich auf mehrere schwangere Frauen ausgewirkt hat, deren Kinder dann als Übermenschen zur Welt kamen. Zu den Romanen, die Teil der Wold Newton Family sind, zählen u.a. auch die bereits erwähnten Lord Tyger und The Other Log of Phileas Fogg, sowie die Opar-Bände und The Adventure of the Peerless Peer (1974), in dem Sherlock Holmes eine zentrale Rolle spielt.

Es ließe sich noch Vieles über Philip José Farmer und seine Romane und Kurzgeschichten sagen, doch wie schon eingangs erwähnt, ist in diesem Rahmen nicht mehr als ein kurzer, lückenhafter Blick auf sein Oeuvre möglich. Wer spannende Abenteuergeschichten in teils sehr konventionellen, teil schlicht bizarr zu nennenden Settings mag und keinen allzu großen Wert auf tiefgründige Charakterisierungen legt, kommt an Farmer eigentlich nicht vorbei (wobei es ein bisschen unfair ist, ihn auf sein Wirken als Autor von Abenteuerliteratur zu reduzieren, denn er konnte auch ganz anders). Anzumerken bliebe vielleicht noch, dass man bei seinen Zyklen – die häufig mehr Bände umfassen sollten, als dann tatsächlich erschienen sind – gelegentlich den Eindruck haben kann, er hätte ein bisschen die Lust verloren, wenn die Idee in Band drei oder vier nicht mehr so neu und frisch war (was bei einem Autor, bei dem fast alles um die Idee kreiste, eigentlich nicht verwunderlich ist), denn z.B. im Riverworld-Zyklus fallen die letzten beiden Bände deutlich gegen die ersten ab. Deshalb ganz zum Schluss noch ein kleiner Tipp: wer einmal eine Queste in Form einer Space Opera erleben will, dem sei The Unreasoning Mask (1981) empfohlen – nebenbei bemerkt die einzige Space Opera, die Farmer je geschrieben hat –, denn Captain Ramstans Suche nach dem Wesen, das das intelligente Leben im Universum auszulöschen droht, ist Philip José Farmer mit all seinen Stärken (und wenigen Schwächen) in Bestform.

P.S.: Ein Großteil der genannten Bücher ist auch auf Deutsch erschienen. Da eine Nennung der entsprechenden deutschen Titel den Rahmen dieses Beitrags aber endgültig gesprengt hätte, werden sie demnächst in einem Kommentar nachgeliefert.