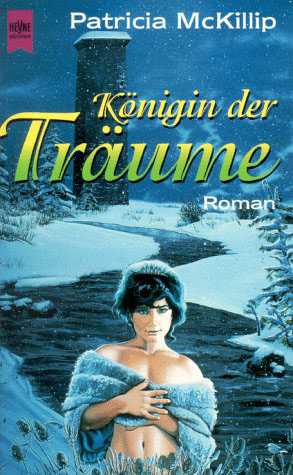

Tahquil ist die Einzige, die den Schlüssel zu den geheimen Toren zwischen dem Reich der Menschen und dem der Feen besitzt. Der Rabenprinz, dessen Plan einst scheiterte und ihn selbst in die Welt der Menschen verbannte, ist nun auf der Jagd nach Taqhuil, um vor seinem Zwillingsbruder, dem Hochkönig Angavar, zurückzukehren, die Herrschaft an sich zu reißen und seinen Bruder zu töten. Doch der Rabenprinz ahnt noch nichts von dem Geheimnis, welches Taqhuil und Angavar teilen, und davon, dass dieses Geheimnis seinen Sieg endgültig vereiteln könnte.

Tahquil ist die Einzige, die den Schlüssel zu den geheimen Toren zwischen dem Reich der Menschen und dem der Feen besitzt. Der Rabenprinz, dessen Plan einst scheiterte und ihn selbst in die Welt der Menschen verbannte, ist nun auf der Jagd nach Taqhuil, um vor seinem Zwillingsbruder, dem Hochkönig Angavar, zurückzukehren, die Herrschaft an sich zu reißen und seinen Bruder zu töten. Doch der Rabenprinz ahnt noch nichts von dem Geheimnis, welches Taqhuil und Angavar teilen, und davon, dass dieses Geheimnis seinen Sieg endgültig vereiteln könnte.

– Die Qual der Langothe wuchs Tag für Tag. Sie raubte Tahquil zunehmend den Appetit und den Schlaf, die Kraft und die Lebensfreude – und würde ihr letzten Endes das Leben selbst rauben. Dazu kam eine weitere unstillbare Sehnsucht, die sie unerbittlich dem Wahnsinn entgegentrieb, ein aus verzweifelter Liebe geborener Schmerz. Die Gedanken an den einen, der sie verzaubert und in seinen Bann geschlagen hatte, ließen sie Tag und Nacht nicht los, und die Ungewissheit, ob er noch unter den Lebenden weilte, wurde unerträglich. –

Kapitel 3 – Lallillir, Seite 153

Mit Der Kampf des Rabenprinzen (The Battle of Evernight) befördert die Autorin ihre Buchreihe leider endgültig völlig ins Aus. Alles, was den ersten Band sprachlich und storytechnisch so lesenswert und bezaubernd machte, ließ bereits im zweiten Band häufig zu wünschen übrig, aufgrund einer vermehrt dahinschleichenden Handlung und einem leicht erhöhten Schnulzenfaktor. Dieser finale Roman übertrifft darin nun leider nicht nur seinen Vorgänger, sondern auch so manchen Groschenroman – um Längen.

Wer sich noch an die scheinbar endlosen Wanderungen aus Das Geheimnis der schönen Fremden erinnert, der wird in Der Kampf des Rabenprinzen doppelt viel Freude damit haben. Es ist schwer, etwas über die Handlung dieses Romans zu sagen, denn es dauert extrem lange, bis überhaupt irgendetwas Nennenswertes passiert. Das geht los mit einer völlig sinnlosen Wanderung, die mal eben 200-250 Seiten schluckt, nur um dann darin zu gipfeln, dass man die Suche abbricht, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Zäh und nahezu ohne Spannungsmomente wirkt auch die Hauptfigur mit ihren ständig wechselnden Namen die inzwischen so gut wie keine Eigeninitiative, keine Entschlossenheit und auch keine Willenskraft mehr zeigt, und von der ersten bis zur letzten Seite an der herzzerreißenden Langothe leidet – der schrecklichen Krankheit, die den Menschen befällt und unweigerlich zum Tod führt – oder ihrer noch schrecklicheren Sehnsucht nach ihrem Geliebten Dorn. Es ist fast schon wieder amüsant, wie die eine leidvollere Sehnsucht unsere Protagonistin davor bewahrt, an der anderen zu sterben. Schlimmer ist, dass dabei so wenig Stimmung aufkommt, dass einen dieses schier unmenschliche Leiden eigentlich nicht berührt. Die Sätze zeigen keine Wirkung, außer der, dass man auf die Uhr schaut, um die persönliche Langothe mit diesem Buch zu beenden. Unser männlicher Held Dorn legt derweil auch eine zweite Identität an den Tag, und schon wieder hat man jemanden mit drei Namen/Identitäten mehr im Buch. Welche Wonne!

Sicher, die Autorin beherrscht ihr Handwerk und vermag es noch immer, wunderschöne, lebendige Bilder mit ihrer Sprache zu erschaffen, doch das Gesamtergebnis wirkt in diesem Roman wie ein missglückter und bruchstückhafter Textbausatz. Häufig kommt das Gefühl auf, hier wurden Szenen eingesetzt, die in sich wunderschön geschrieben sind, aber auch nur deswegen noch irgendwie in die Handlung hinein gequetscht wurden. Die Charaktere sind stupide geworden, haben völlig überzeichnete Eigenschaften angenommen oder legen restlos unglaubwürdige Reaktionen an den Tag. Die Figur Dorn wird außerdem zu einer zusätzlichen Probe für die eigenen Nerven. Es lässt sich kaum zählen, wie oft erwähnt wird, wie das makellose Gesicht Dorns von den glänzenden Locken seiner schwarzen Haare eingerahmt wird, wie das Haar ihm in sanften Wasserfällen locker über die perfekte Schulter fällt, wie Imrhien/Taqhuil/Rohain/Ashalind vor Begierde zu zittern beginnt und seiner Anziehungskraft nicht widerstehen kann. Das Ganze wiederholt sich wirklich unerträglich oft!

Auch anfängliche Ideen wie das Metall Sildron z.B., welches eine faszinierende Basis für viele interessante technische Entwicklungen hätte sein können, gerät in diesem letzten Band schließlich völlig in Vergessenheit, und man fragt sich, wozu es ursprünglich in die Handlung eingeführt wurde.

Gegen so viele schwere Mängel kommt letztlich auch die lyrische Sprache der Buchreihe nicht mehr an.

Wer noch nicht gänzlich davon überzeugt ist, die Finger von diesem bedauernswerten Buch zu lassen, dem sei noch ein wenig zum längst erwarteten Endkampf gesagt (keine Spoiler): Es gibt selten Momente, in denen ein finales Aufeinandertreffen zweier Kontrahenten derart sanft verpufft wie in diesem Fall. Nach all den langen Schilderungen und dem Aufbau eines bösen Gegenspielers erwartet man natürlich wenigstens einen fulminanten Schluss, sofern man bis hierher überhaupt durchgehalten hat. Von den ca. zwei Seiten, die dieser Kampf in Anspruch nimmt, muss man locker nochmal eine halbe Seite für die fallende Haarpracht und entsetzliche Sehnsüchte abziehen. Nichts mit heroischem Endkampf, statt dessen kindische Rangelei gefolgt von 100 Seiten höfischem Geplänkel, Händchen halten, Liebesbekundungen, noch ein Dinner, nochmal Händchen halten, nochmal Liebesbekundung. Wer meint, damit aber müsse nun endlich das Ende von Der Kampf des Rabenprinzen erreicht sein, der irrt schon wieder.

Nachdem doch noch alles höchst dramatisch im letzten Moment gescheitert ist, um dann auf fünf weiteren Seiten alles aus den drei Büchern der Feenland-Chroniken noch einmal schnell passieren zu lassen, endet das Ganze in einem krönenden Epilog, der ein dermaßen unbefriedigendes Leseerlebnis zurück lässt, dass man das Buch auf der Stelle zerreißen und in einen offenen Kamin werfen möchte.

Dieses Buch ist von A bis Z gähnend langweilig und bietet einem nichts als Entschädigung. Ein trauriges Ende für einen so vielversprechenden Anfang, wie es Im Bann der Sturmreiter war.