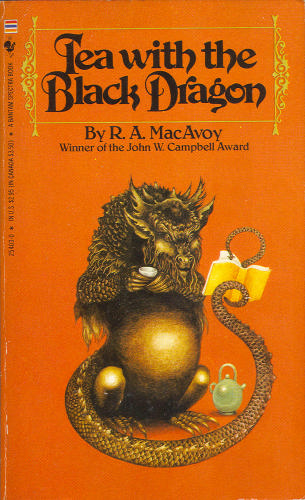

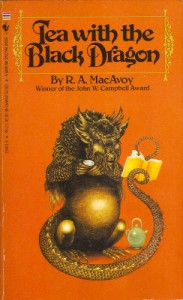

Bibliotheka Phantastika gratuliert R.A. MacAvoy, die heute 65 Jahre alt wird. Man kann wohl mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass die am 13. Dezember 1949 in Cleveland, Ohio, geborene Roberta Ann MacAvoy eine der originellsten und interessantesten Autorinnen war, die im Laufe der 80er  Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Bühne der phantastischen Literatur betreten haben. Das deutete sich bereits bei der Veröffentlichung von Tea with the Black Dragon (1983) an, der nicht nur den Locus Award als bester Romanerstling gewonnen hat, sondern auch für alle anderen wichtigen Genrepreise – den Hugo, den Nebula und den World Fantasy Award – nominiert wurde und sich beim Philip K. Dick Award nur Tim Powers’ The Anubis Gates geschlagen geben musste. Wobei das wirklich Erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass es sich bei Tea with the Black Dragon um einen in jeder Hinsicht unspektakulären Roman handelt, der mit leisen Zwischentönen, ungewöhnlichen Figuren und – ja, wirklich – einer nicht gerade alltäglichen Liebesgeschichte überzeugt.

Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Bühne der phantastischen Literatur betreten haben. Das deutete sich bereits bei der Veröffentlichung von Tea with the Black Dragon (1983) an, der nicht nur den Locus Award als bester Romanerstling gewonnen hat, sondern auch für alle anderen wichtigen Genrepreise – den Hugo, den Nebula und den World Fantasy Award – nominiert wurde und sich beim Philip K. Dick Award nur Tim Powers’ The Anubis Gates geschlagen geben musste. Wobei das wirklich Erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass es sich bei Tea with the Black Dragon um einen in jeder Hinsicht unspektakulären Roman handelt, der mit leisen Zwischentönen, ungewöhnlichen Figuren und – ja, wirklich – einer nicht gerade alltäglichen Liebesgeschichte überzeugt.

Der auf Deutsch als Stelldichein beim schwarzen Drachen (1986) erschienene Roman erzählt die Geschichte der fünfzigjährigen Martha Macnamara, die normalerweise in einer irisch-amerikanischen Céilíkapelle die Fiddle spielt und nach San Francisco gekommen ist, um ihre Tocher Elizabeth zu besuchen, die als Systemanalytikerin bei einer Firma im Silicon Valley arbeitet. An ihrem ersten Abend in der Stadt lernt sie einen anderen Hotelgast kennen: Mayland Long, einen ebenso geheimnisvollen wie faszinierenden chinesischen Gentleman, über den ihr der Barkeeper schnell noch ein Gerücht zuflüstert. Doch als sie wenig später feststellt, dass ihre Tochter spurlos verschwunden und vielleicht in ein Verbrechen verwickelt ist, bleibt ihr nur die Hoffnung, dass Mayland Long ihr hilft, sogar – oder erst recht – wenn er ein chinesischer Drache in Menschengestalt ist, wie der Barkeeper behauptet …

Die Suche nach Liz und die Frage, in was genau sie möglicherweise verwickelt ist, bildet nur den groben Rahmen, der Martha Macnamara, vor allem aber Mayland Long den Raum gibt, sich zu entfalten (was bei Letzterem zu der einen oder anderen Überraschung führt). Auch wenn man dem Roman in allem, was mit Computern zu tun hat, natürlich sein Alter anmerkt, dürfte er zumindest Lesern und Leserinnen, die Geschichten mögen, die von überzeugend gezeichneten Figuren getragen werden, auch heute noch Spaß machen – denn viel besser als Martha und Mayland kann man eine Geschichte nicht tragen.

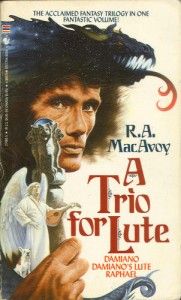

1984 wurde R.A. MacAvoy nicht nur mit dem John W. Campbell Award als Best New Writer ausgezeichnet, sondern wandte sich mit der aus den Bänden Damiano, Damiano’s Lute und Raphael (alle 1984) bestehenden Damiano Series (die auch als A Trio For Lute bekannt ist und unter diesem Titel 1985 bzw. 1988 als Sammelband veröffentlicht wurde) auch einem neuen Setting (und Subgenre) zu: statt im zeitgenössischen San Francisco spielt Die Parabel vom Lautenspieler (Einzeltitel: Damiano, Saara, Raphael (alle 1985)) in einem deutlich fantasyhafteren alternativen Renaissance-Italien. Hier lebt der junge Damiano Delstrego, ein überzeugter Christ, der – als Sohn eines Zauberers und Erbe dunkler Magie – außerdem ein Alchimist und Hexer ist, dem die Bürger seiner Heimatstadt Partestrada nach Möglichkeit aus dem Weg gehen. Damiano selbst würde am liebsten Musiker werden und lässt sich vom Erzengel Raphael im Lautespielen unterrichten. Als der Krieg nach Partestrada kommt, muss er sich – begleitet von seinem familiar Macchiata, einem sprechenden Hund – auf eine Wallfahrt begeben, die ihn weit über die Grenzen Italiens und seine eigenen hinausführen wird, denn die Magie in seinem Innern stammt nicht von Gott …

1984 wurde R.A. MacAvoy nicht nur mit dem John W. Campbell Award als Best New Writer ausgezeichnet, sondern wandte sich mit der aus den Bänden Damiano, Damiano’s Lute und Raphael (alle 1984) bestehenden Damiano Series (die auch als A Trio For Lute bekannt ist und unter diesem Titel 1985 bzw. 1988 als Sammelband veröffentlicht wurde) auch einem neuen Setting (und Subgenre) zu: statt im zeitgenössischen San Francisco spielt Die Parabel vom Lautenspieler (Einzeltitel: Damiano, Saara, Raphael (alle 1985)) in einem deutlich fantasyhafteren alternativen Renaissance-Italien. Hier lebt der junge Damiano Delstrego, ein überzeugter Christ, der – als Sohn eines Zauberers und Erbe dunkler Magie – außerdem ein Alchimist und Hexer ist, dem die Bürger seiner Heimatstadt Partestrada nach Möglichkeit aus dem Weg gehen. Damiano selbst würde am liebsten Musiker werden und lässt sich vom Erzengel Raphael im Lautespielen unterrichten. Als der Krieg nach Partestrada kommt, muss er sich – begleitet von seinem familiar Macchiata, einem sprechenden Hund – auf eine Wallfahrt begeben, die ihn weit über die Grenzen Italiens und seine eigenen hinausführen wird, denn die Magie in seinem Innern stammt nicht von Gott …

Das norditalienische Piemont einer Alternativwelt, in der Magie existiert, zu einer Zeit, in der Norditalien von miteinander rivalisierenden Stadtstaaten beherrscht wurde, der Papst sich im Exil in Avignon befand und Europa unter dem “Schwarzen Tod” litt – sprich: wir befinden uns im 14. Jahrhundert –, war zumindest Anfang der 80er Jahre kein typisches Fantasysetting. Zu diesem zwar andersweltlichen, aber eben auch untypischen Setting gesellen sich Figuren, die (damals) mindestens ebenso ungewöhnlich waren. Das gilt einerseits für Raphael und seinen Bruder Luzifer als Exponenten von Gut und Böse, vor allem aber für Damiano, einen in mehrfacher Hinsicht “unschuldigen” jungen Mann (er ist zu Beginn der Trilogie 23 Jahre alt und hat zu diesem Zeitpunkt noch nie mit einer Frau geschlafen), der Gutes tun will und dafür auf das Böse in sich zurückgreifen muss, was ihn vor ein schier unlösbares moralisches Dilemma stellt. Dass die Trilogie trotz dieser Zutaten nicht hundertprozentig funktioniert, liegt einerseits ein bisschen an Damiano selbst, den man heutzutage vermutlich verächtlich als “Gutmenschen” bezeichnen würde, und dessen Naivität gelegentlich enervierend sein kann, andererseits an strukturellen Problemen (die ersten beiden Bände sind ein Entwicklungsroman mit Damiano als Hauptfigur – der sich auch tatsächlich entwickelt und seine Unschuld verliert – doch mit dem dritten Band, in dem es um das Schicksal des zum Menschen gewordenen Raphael geht, ändert sich das völlig) und einer immer spürbaren, letztlich dem Setting geschuldeten Düsternis. Was R.A. MacAvoy aber auch in dieser Trilogie wieder gelingt, sind die kleinen Szenen, die Art und Weise, wie sie die Magie der Musik zum Leben erweckt oder den Umgang der Figuren miteinander (und mit den Problemen, mit denen sie zu kämpfen haben, an denen sie wachsen oder scheitern) schildert.

Möglicherweise waren besagte strukturelle Probleme mit dafür verantwortlich, dass MacAvoy sich danach zunächst wieder Einzelromanen zugewandt hat. In The Book of Kells (1985) geht es um eine Zeitreise, die aus dem Hier und Heute ins Irland des 10. Jahrhunderts und in die irische Mythologie führt, während The Grey Horse (1987) zwar ebenfalls in Irland spielt, aber dieses Mal gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Connemara, wo sich ein púca in Gestalt eines grauen Hengstes dem Widerstand der Iren gegen die englischen Besatzer anschließt. Mit Twisting the Rope (1986; dt. Der schwarze Drache lädt zum Lunch (1987)) legte sie eine Fortsetzung zu Tea with the Black Dragon vor, in der Martha Macnamara und Mayland Long mit Marthas Céilíkapelle auf Tour sind und in einen Mordfall verwickelt werden, die aber – trotz der Tatsache, dass Martha und Mayland immer noch faszinierende Figuren sind – nicht an die Klasse des Vorgängerbandes heranreicht. Mit The Third Eagle (1989) folgte noch ein kurzer Abstecher in die SF, ehe sie sich mit Lens of the World (1990) ihrer zweiten, gleichnamigen Trilogie zuwandte (die gelegentlich auch als Nazhuret of Sordaling – nach ihrer Hauptfigur – betitelt wird).

Dass auch diese Trilogie wieder ungewöhnlichen Lesestoff bietet, wird schon beim Blick auf das Motto deutlich, das dem ersten Band vorangestellt ist (und sich auf Nazhuret bezieht): “You are the lens of the world: the lens through which the world may become aware of itself. The world, on the other hand, is the only lens in which you can see yourself. It is both lenses together that make vision.” Man sollte sich vom philosophischen oder spirituellen Gehalt dieser Sätze allerdings nicht abschrecken lassen, denn Lens of the World und die Folgebände King of the Dead (1991) und Winter of the Wolf (1993; auch als The Belly of the Wolf (1993)) bilden einen Entwicklungsroman, der – nicht zuletzt dank eines Zeitsprungs zwischen Band zwei und drei –  praktisch das ganze Leben Nazhurets umfasst. Und dieses Leben ist durchaus abenteuerlich, auch wenn es zunächst nicht so aussieht; der kleingewachsene, hässliche Nazhuret – eine Waise und ein Mischling – ist nämlich anfangs der Pflegling einer Elite-Militärakademie und muss dort einiges erdulden. Sein Schicksal scheint sich nur leicht zu bessern, als der geheimnisvolle Powl, der in einem merkwürdigen runden Gebäude mit noch merkwürdigeren Gerätschaften lebt, ihn zu seinem Lehrling macht und ihn nicht nur mehrere Sprachen, Natur- und Geisteswissenschaften lehrt, sondern auch stillzusitzen, zu denken, zu tanzen und (mit und ohne Waffen) zu kämpfen. Denn auf Nazhuret wartet ein besonderes Schicksal, von dem er selbst nichts ahnt …

praktisch das ganze Leben Nazhurets umfasst. Und dieses Leben ist durchaus abenteuerlich, auch wenn es zunächst nicht so aussieht; der kleingewachsene, hässliche Nazhuret – eine Waise und ein Mischling – ist nämlich anfangs der Pflegling einer Elite-Militärakademie und muss dort einiges erdulden. Sein Schicksal scheint sich nur leicht zu bessern, als der geheimnisvolle Powl, der in einem merkwürdigen runden Gebäude mit noch merkwürdigeren Gerätschaften lebt, ihn zu seinem Lehrling macht und ihn nicht nur mehrere Sprachen, Natur- und Geisteswissenschaften lehrt, sondern auch stillzusitzen, zu denken, zu tanzen und (mit und ohne Waffen) zu kämpfen. Denn auf Nazhuret wartet ein besonderes Schicksal, von dem er selbst nichts ahnt …

Dieses Schicksal macht aus ihm einen Landarbeiter, Hausmeister und Rausschmeißer, einen Abenteurer, Krieger und Philosophen, einen Berater des Königs und einen Ehemann und Vater, und er begegnet auf seiner langen Lebensreise feindlich und freundlich gesinnten Adligen, Soldaten, Dieben und Mördern, einem Werwolf und einem Drachen – und seiner großen Liebe. Das klingt wie schon tausendmal gelesen? Ja und nein. Die Abenteuer, die Nazhuret erlebt, sind nicht per se ungewöhnlich; was sie ungewöhnlich macht, ist die Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht, ist überhaupt Nazhuret selbst, der einer der komplexesten Charaktere der modernen Fantasy sein dürfte, der im Laufe eines einzigen Buchs sichtbar und glaubhaft wächst, und dem noch nicht einmal seine Tochter im dritten Band – als er immerhin bereits über 50 ist – so ganz die Show stehlen kann, auch wenn sie sich alle Mühe gibt. Hinzu kommt ein vage renaissancehaftes (nicht direkt an irdische Vorbilder erinnerndes) Setting, in dem sich am Ende das Heraufdämmern einer moderneren Zeit abzeichnet. Strukturell geht R.A. MacAvoy in dieser Trilogie ebenfalls ungewöhnliche Wege, denn im ersten Band schreibt Nazhuret einen Teil seiner Lebensgeschichte (für seinen König) nieder (ja, auf diese Idee sind später auch andere, wesentlich bekanntere Autoren und Autorinnen gekommen), während der zweite ein Briefroman ist. Und das Ganze ist schlicht und ergreifend toll erzählt und stilistisch brillant geschrieben.

Mit der Trilogie um Nazhuret of Sordaling hat R.A. MacAvoy das Versprechen, das Tea with the Black Dragon darstellte, voll und ganz eingelöst – und ist anschließend sechzehn Jahre lang verstummt (denn erst 2009 ist mit der Erzählung In Between, die zwei Jahre später zum Roman Death and Resurrection erweitert wurde, wieder ein neues Werk von ihr erschienen, in dem es um den Künstler und Martial-Arts-Kämpfer Ewen Young geht, der zwischen der Welt der Lebenden und der der Toten hin und her reisen kann). Dies Rätsel wurde im Januar 2012 in einem Interview für das eBook-Magazin Lightspeed schließlich gelöst: “As for why nothing came between The Belly of the Wolf and the Ewen stories, well, Dystonia came between them. It’s a rare neuromuscular disease characterized by paralysis and pain. Or vice versa. … For about ten years they threw one set of pills after another into me, just to see what would happen. Of five of those years I have little or no memory. I finally decided to stop taking all those nasty things and just endure it. Meanwhile, some doctors who usually deal with Parkinson’s (not related, except for being a neuro-muscular disease and also progressive) developed a treatment for cervical and spinal muscles which had gone into permanent charley-horse by a Very Careful series of injections of Botox into the muscles right along the spinal column, to partially paralyze them. The idea is to find a mid-position between spasm and paralysis that approaches normality …”

Es wäre Roberta Ann MacAvoy so oder so zu wünschen, dass diese Behandlung dauerhaft die gewünschten Erfolge zeitigt. Und wenn sie dann vielleicht noch weitere Romane schreibt, die der Qualität von Tea with the Black Dragon oder der Lens of the World Trilogy zumindest nahekommen, würde das bestimmt die eine Leserin oder den anderen Leser freuen – ich kenne jedenfalls einen …

Die ungleichen Freunde Egil und Nix verdienen ihr Gold mit Grabräuberei. Nachdem sie bei ihrem letzten Coup erneut knapp dem Tod entronnen sind, entschließen sich die beiden, ihren Beruf an den Nagel zu hängen, ihre Lieblingsschänke zu kaufen und als Geschäftsführer einen ruhigen Lebensabend zu verbringen. Was sie dabei jedoch nicht ahnen: Bei ihrem letzten Raubzug haben sie einen hohen Dämon getötet, der zugleich durch einen uralten Pakt an die Zaubererfamilie der Norristru gebunden ist. Das Oberhaupt Rakon Norristru sieht seine Zukunft nun gefährdet und zwingt Egil und Nix auf eine gefährliche Mission, um seine Macht auch zukünftig zu sichern …

Die ungleichen Freunde Egil und Nix verdienen ihr Gold mit Grabräuberei. Nachdem sie bei ihrem letzten Coup erneut knapp dem Tod entronnen sind, entschließen sich die beiden, ihren Beruf an den Nagel zu hängen, ihre Lieblingsschänke zu kaufen und als Geschäftsführer einen ruhigen Lebensabend zu verbringen. Was sie dabei jedoch nicht ahnen: Bei ihrem letzten Raubzug haben sie einen hohen Dämon getötet, der zugleich durch einen uralten Pakt an die Zaubererfamilie der Norristru gebunden ist. Das Oberhaupt Rakon Norristru sieht seine Zukunft nun gefährdet und zwingt Egil und Nix auf eine gefährliche Mission, um seine Macht auch zukünftig zu sichern …