Bibliotheka Phantastika gratuliert Patrick H. Adkins, der heute 65 Jahre alt wird. Der am 09. Januar 1948 in New Orleans, Louisiana, geborene Patrick H. Adkins zählt zu den Autoren, die aus den unterschiedlichsten Gründen nur ein recht kurzes Gastspiel in der Fantasy gegeben haben und deren Bücher nie auf Deutsch erschienen sind. Und dabei ist sein erster  Roman Lord of the Crooked Paths (1987), der erste Band der Titans Series, als Ace Fantasy Special erschienen, d.h. im Rahmen einer durchaus ambitionierten Reihe, mit der ein in der SF bereits mehrfach erfolgreiches Konzept auf die Fantasy übertragen werden sollte. Die Ace Fantasy Specials waren ganz bewusst als Gegenentwurf zu den damals weit verbreiteten, mehr oder weniger tolkienesken Fantasyquesten – oder den Nacherzählungen von Rollenspielabenden in Romanform – konzipiert und sollten “ungewöhnliche” Fantasy in Bezug auf Plot oder Setting bieten.

Roman Lord of the Crooked Paths (1987), der erste Band der Titans Series, als Ace Fantasy Special erschienen, d.h. im Rahmen einer durchaus ambitionierten Reihe, mit der ein in der SF bereits mehrfach erfolgreiches Konzept auf die Fantasy übertragen werden sollte. Die Ace Fantasy Specials waren ganz bewusst als Gegenentwurf zu den damals weit verbreiteten, mehr oder weniger tolkienesken Fantasyquesten – oder den Nacherzählungen von Rollenspielabenden in Romanform – konzipiert und sollten “ungewöhnliche” Fantasy in Bezug auf Plot oder Setting bieten.

Bei Lord of the Crooked Paths rechtfertigt das Setting die Aufnahme in die Reihe, denn Adkins hat sich für ein zwar eigentlich theoretisch naheliegendes, aber vergleichsweise selten genutztes – und daher ungewöhnliches – Setting entschieden, nämlich das mythologische Griechenland im Zeitalter der Titanen. Zentrale Figur in Lord und dem Folgeband Master of the Fearful Depths (1989) ist Kronos, der Herrscher der Titanen, der wie alle Usurpatoren fürchtet, dass ihm eines Tages das Gleiche widerfahren könnte wie seinem Vorgänger. Dass das Damoklesschwert einer Prophezeiung, von seinem eigenen Sohn gestürzt zu werden, über ihm hängt, trägt nicht gerade zur Entspannung der Situation bei; Kronos’ Gegenmaßnahmen allerdings auch nicht – denn welche Mutter würde es schon dauerhaft hinnehmen, dass ihre Kinder vom eigenen Vater gegessen werden?

Auch wenn der Ausgang der Geschichte, die in groben Zügen der Theogonie Hesiods folgt, hinlänglich bekannt ist, gelingt es Adkins, den mythologischen Hintergrund und die doch sehr irdisch denkenden und handelnden Götter zu einem runden Ganzen zu vereinen, in dem auch die gerade erst auf der Bildfläche aufgetauchten Menschlein eine nicht unwichtige Rolle spielen. Dies gilt vor allem für Lord und Master (die eigentlich einen Roman darstellen, der aus schwer nachvollziehbaren Umfangsgründen gesplittet wurde), wohingegen Sons of the Titans (1990) – in dem Zeus bereits eine prominentere Rolle spielt – spürbar abfällt, was vielleicht damit zu tun haben könnte, dass der Zyklus vorzeitig beendet werden musste.

Die Titans Series ist gewiss kein Meilenstein des Genres; wer allerdings Interesse an einer kompetent erzählten Geschichte vor einem bekannten, nicht allzu vertrauten mythologischen Hintergrund hat, könnte hier durchaus fündig werden.

Tag: Jubiläen

Bibliotheka Phantastika erinnert an Randall Garrett, der heute vor 25 Jahren gestorben ist. Die Schriftstellerkarriere des am 16. Dezember 1927 in Lexington, Missouri, geborenen Gordon Randall Phillip David Garrett begann im Jahre 1944 mit der Veröffentlichung der Kurzgeschichte “The Absence of Heat” (als Gordon Garrett) im SF-Magazin Astounding. In den 50er Jahren etablierte er sich rasch als überaus fleißiger Vielschreiber, der unter seinem eigenen Namen sowie unter diversen Pseudonymen (und teilweise in Zusammenarbeit mit Robert Silverberg und anderen Autoren) bis in die 60er Jahre hinein unzählige Geschichten für Magazine wie Amazing, Fantastic und Astounding (bzw. Analog) verfasste. Am bekanntesten von diesen frühen Arbeiten dürften die gemeinsam mit Silverberg geschriebenen Geschichten um den Planeten Nidor sein, die nach ihrer Magazinveröffentlichung auch als “Fix-Ups” erschienen sind: The Shrouded Planet (1957) und The Dawning Light (1959), dt. zuletzt als Sammelband Planet der Dämmerung (1987).

In Analog hatte im Januar 1964 dann auch die Figur ihren ersten Auftritt, deren Abenteuer den wichtigsten Beitrag Garretts zur SF und Fantasy bilden: Lord Darcy, der in “The Eyes Have It” das erste Mal einen Kriminalfall in einem Alternativwelt-England lösen muss, in dem Magie funktioniert. Im September des gleichen Jahres folgte mit “A Case of Identity” die zweite, im Juni 1965 mit “The Muddle of the Woad” die dritte Geschichte, und 1966 wurde dort auch in vier Teilen Too Many Magicians (1967; dt. Komplott der Zauberer (1981)), der einzige Lord-Darcy-Roman, vorabgedruckt. Der Reiz dieser Geschichten liegt einerseits in ihrem Setting, einem immer noch von den Plantagenets beherrschten anglo-französischen Reich (das nicht nur England und Frankreich, sondern auch einen großen Teil Westeuropas und Nordamerikas umfasst), in dem eine mehr oder weniger wissenschaftlichen Gesetzen gehorchende Magie (die ein bisschen an PSI-Kräfte erinnert, was in Anbetracht des Entstehungszeitraums besagter Geschichten nicht ungewöhnlich ist) die Weiterentwicklung der Naturwissenschaften unnötig gemacht hat, vor allem aber an dem eindeutig nach dem Vorbild Sherlock Holmes modellierten Lord Darcy und seinem “Watson”, dem Justizhexer (im Original ein “forensic sorcerer”, was wesentlich besser passt) Master Sean O’Laichlann, sowie an den Kriminalfällen, die sich in Bezug auf ihre Figurenkonstellation oder ihren Plot häufig an den klassischen Krimis eines Rex Stout oder John Dickson Carr orientieren.

In Analog hatte im Januar 1964 dann auch die Figur ihren ersten Auftritt, deren Abenteuer den wichtigsten Beitrag Garretts zur SF und Fantasy bilden: Lord Darcy, der in “The Eyes Have It” das erste Mal einen Kriminalfall in einem Alternativwelt-England lösen muss, in dem Magie funktioniert. Im September des gleichen Jahres folgte mit “A Case of Identity” die zweite, im Juni 1965 mit “The Muddle of the Woad” die dritte Geschichte, und 1966 wurde dort auch in vier Teilen Too Many Magicians (1967; dt. Komplott der Zauberer (1981)), der einzige Lord-Darcy-Roman, vorabgedruckt. Der Reiz dieser Geschichten liegt einerseits in ihrem Setting, einem immer noch von den Plantagenets beherrschten anglo-französischen Reich (das nicht nur England und Frankreich, sondern auch einen großen Teil Westeuropas und Nordamerikas umfasst), in dem eine mehr oder weniger wissenschaftlichen Gesetzen gehorchende Magie (die ein bisschen an PSI-Kräfte erinnert, was in Anbetracht des Entstehungszeitraums besagter Geschichten nicht ungewöhnlich ist) die Weiterentwicklung der Naturwissenschaften unnötig gemacht hat, vor allem aber an dem eindeutig nach dem Vorbild Sherlock Holmes modellierten Lord Darcy und seinem “Watson”, dem Justizhexer (im Original ein “forensic sorcerer”, was wesentlich besser passt) Master Sean O’Laichlann, sowie an den Kriminalfällen, die sich in Bezug auf ihre Figurenkonstellation oder ihren Plot häufig an den klassischen Krimis eines Rex Stout oder John Dickson Carr orientieren.

In den 70er Jahren erschienen weitere Geschichte, die zusammen mit den früheren in zwei Sammelbänden veröffentlicht wurden: Murder and Magic (1979; dt. Mord und Magie (1982)) und Lord Darcy Investigates (1981; dt. Des Königs Detektiv (1986)). Lord Darcy (2002) beinhaltet schließlich sämtliche Erzählungen und den Roman und gruppiert die Texte gemäß der Handlungs-Chronologie (was für den deutschen Sammelband Lord Darcy – Die vollständigen Ermittlungen in Sachen Mord und Magie (1989) nicht gilt).

Schon zu Beginn seiner Karriere hatte Randall Garrett gerne und häufig mit anderen Autoren zusammengearbeitet, da erscheint es nur folgerichtig, dass er das auch an ihrem Ende wieder tun sollte. Denn nachdem er von Mitte der 60er bis Ende der 70er vergleichsweise wenig geschrieben hatte, konzipierte er Ende der 70er Jahre zusammen mit seiner dritten Frau Vicki Ann Heydron den Gandalara Cycle. In den sieben Bänden The Steel of Raithskar (1981), The Glass of Dyskornis (1982), The Bronze of Eddarta (1983), The Well of Darkness (1983), The Search for Kä (1984), Return to Eddarta (1985) und The River Wall (1986) wird die Geschichte des alternden, todkranken Romanistikprofessors Ricardo Carillo erzählt, der während einer Mittelmeerkreuzfahrt eine Katastrophe miterlebt und sich plötzlich in einer brennend heißen Wüste im Körper eines jungen Mannes namens Markasset wiederfindet, den ein telepathisches Band mit Keeshah, einer säbelzahntigerartigen Großkatze, verbindet. In der Folge entwickelt sich eine – vielleicht ein bisschen zu breit ausgewalzte – abenteuerliche Handlung, in der Ricardo sich nicht nur in der fremden Umgebung und dem fremden Körper zurechtfinden, sondern zudem sich bzw. Markasset, der wegen Mordes und Diebstahls gesucht wird, rehabilitieren muss. Und natürlich muss er herausfinden, wo er sich überhaupt befindet.

Auch wenn Randall Garrett und Vicki Ann Heydron gemeinsam als Verfasser der sieben Bände genannt werden – die auf Deutsch als Der Stahl von Raithskar, Das Glas von Dyskornis, Die Bronze von Eddarta, Der Quell der Dunkelheit, Die Suche nach Kä, Die Rückkehr nach Eddarta (alle 1988) und Der heilige Stein (1989) erschienen sind – stammen von Garrett selbst nur das Konzept und ein Rohentwurf des ersten Bandes. Denn nachdem er 1979 an Enzephalitis erkrankt war, wurde er 1981 zum Pflegefall und starb am 31.12. 1987.

Auch wenn Randall Garrett und Vicki Ann Heydron gemeinsam als Verfasser der sieben Bände genannt werden – die auf Deutsch als Der Stahl von Raithskar, Das Glas von Dyskornis, Die Bronze von Eddarta, Der Quell der Dunkelheit, Die Suche nach Kä, Die Rückkehr nach Eddarta (alle 1988) und Der heilige Stein (1989) erschienen sind – stammen von Garrett selbst nur das Konzept und ein Rohentwurf des ersten Bandes. Denn nachdem er 1979 an Enzephalitis erkrankt war, wurde er 1981 zum Pflegefall und starb am 31.12. 1987.

Randall Garrett mag – gemessen an seinem Gesamtausstoß – wenig Bedeutendes zur SF und Fantasy beigetragen haben. Die Lord-Darcy-Geschichten gelten allerdings zu recht als früher Meilenstein des Genres und eine der gelungensten Synthesen aus Motiven und Elementen der Fantasy und des Krimis. Darüberhinaus ist bemerkenswert, dass Lord Darcy – im Gegensatz zu den meisten anderen Fantasyhelden, die ihre Geburtsstunde in den Pulps oder den etwas weniger pulpigen Magazinen der 50er und 60er Jahre erlebten – mehr auf sein Köpfchen bzw. seine deduktiven Fähigkeiten als auf seine Körperkräfte oder ein Breitschwert vertraut (obwohl es natürlich kein Schaden ist, dass Master Sean über diverse Verteidigungszauber verfügt), und dass Religion und vor allem priesterliche Magie in den Lord-Darcy-Erzählungen überaus positiv dargestellt werden. Und auch der Gandalara-Zyklus ist nur vordergründig eine etwas andere Heroic-Fantasy-Saga mit einem originellen Bonding zwischen Gandalarern und Großkatzen, denn die abenteuerlich-spannende Handlung wird von einem spirituellen Konzept getragen, das durchaus bemerkenswert ist.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Sterling E. Lanier, der heute 85 Jahre alt geworden wäre. Dem am 18. Dezember 1927 in New York City geborenen Sterling Edmund Lanier hat das Genre nicht nur die Veröffentlichung von Frank Herberts Dune zu verdanken, für das er sich als Lektor eingesetzt hatte, nachdem es mehrfach abgelehnt worden war, sondern auch einige Romane und Kurzgeschichten aus Laniers eigener Feder.

In seine Geschichten spielte sowohl sein Wissen als Archäologe und Anthropologe hinein, wie auch seine militärische Familientradition und sein Interesse an Kryptozoologie. Besonders deutlich lässt sich das in den Club-Stories um Brigadier Donald Ffellowes erkennen, der zwischen den beiden Weltkriegen im Auftrag der britischen Krone durch die ganze Welt gereist ist und dabei allerhand unglaubliche Abenteuer erlebt hat, von denen er in einem New Yorker Club nur allzu gern erzählt. Die zwischen 1968 und 1982 im Magazine of Fantasy & Science Fiction veröffentlichten Geschichten wurden in den beiden Bänden The Peculiar Exploits of Brigadier Ffellowes (1971) und The Curious Quests of Brigadier Ffellowes (1986) gesammelt und seither leider nie wieder nachgedruckt.

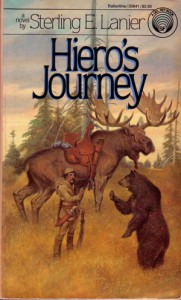

Auch in den beiden Romanen um Per Hiero Desteen, einen Priester und Krieger in einer postapokalyptischen Welt tausende Jahre nach der nuklearen Zerstörung, spielt eine veränderte Tierwelt eine große Rolle. Die atomare Verseuchung hat zu Mutationen geführt, die in Form von Monstern dem Helden Hiero, der als “Computersucher” für seine Abtei auf der Jagd nach Relikten aus längst vergangener Zeit ist, nicht nur das Leben schwer machen, sondern ihm auch Gefährten bescheren, die maßgeblich daran beteiligt sind, dass Hiero’s Journey (1973, dt. Hieros Reise (1975)) aus der Masse thematisch ähnlicher Romane herausragt: Da wäre zunächst Hieros Reittier, der Riesenelch Klootz, der Hiero nicht nur durch die verwilderten Wald- und Sumpflandschaften des zerstörten Nordamerika bringt, sondern sich auch telepathisch mit ihm verständigen kann, vor allem aber Gorm, ein junger Schwarzbär, der ein treuer und humorvoller Reisebegleiter wird und auf ganz eigene Weise mit Hiero kommuniziert.

Auch in den beiden Romanen um Per Hiero Desteen, einen Priester und Krieger in einer postapokalyptischen Welt tausende Jahre nach der nuklearen Zerstörung, spielt eine veränderte Tierwelt eine große Rolle. Die atomare Verseuchung hat zu Mutationen geführt, die in Form von Monstern dem Helden Hiero, der als “Computersucher” für seine Abtei auf der Jagd nach Relikten aus längst vergangener Zeit ist, nicht nur das Leben schwer machen, sondern ihm auch Gefährten bescheren, die maßgeblich daran beteiligt sind, dass Hiero’s Journey (1973, dt. Hieros Reise (1975)) aus der Masse thematisch ähnlicher Romane herausragt: Da wäre zunächst Hieros Reittier, der Riesenelch Klootz, der Hiero nicht nur durch die verwilderten Wald- und Sumpflandschaften des zerstörten Nordamerika bringt, sondern sich auch telepathisch mit ihm verständigen kann, vor allem aber Gorm, ein junger Schwarzbär, der ein treuer und humorvoller Reisebegleiter wird und auf ganz eigene Weise mit Hiero kommuniziert.

Mit seinen Verweisen auf die Relikte der alten Zivilisation und die Verheerung durch den Atomkrieg haftet Hiero’s Journey zwar durchaus der Odem des Kalten Krieges an, doch nicht nur die tierischen Gefährten und der trotz des Reise- und Abenteuermotivs sehr ruhige Erzählton machen es zu einer interessanten Lektüre, sondern auch viele Details wie etwa die nur noch marginal vorhandene weiße Bevölkerung Nordamerikas.

Die zehn Jahre später erschienene Fortsetzung The Unforsaken Hiero (1983, dt. Der unvergessene Hiero (1985)) erreicht nicht mehr ganz dieses Niveau und lässt am Ende auch einiges offen – einen abschließenden dritten Band hat Lanier nie geschrieben.

Hiero Desteen und Brigadier Ffellowes mögen vielleicht ein wenig Staub angesetzt haben, doch wenn man sich auf die Erzählstrukturen einlässt und über große Entwürfe staunen kann, denen vielleicht der letzte handwerkliche Schliff fehlt, ist der am 28. Juni 2007 mit 79 Jahren verstorbene Sterling E. Lanier ein lesenswerter Vertreter der enorm ideenreichen und experimentierfreudigen Genreliteratur der 1970er Jahre.

Bibliotheka Phantastika gratuliert John Crowley, der heute 70 Jahre alt wird. Der am 01. Dezember 1942 in Presque Isle, Maine, geborene Crowley zählt gewiss zu den literarisch anspruchsvollsten zeitgenössischen angloamerikanischen Autoren und Autorinnen, die phantastische Literatur schreiben (oder geschrieben haben, denn seine neuesten Romane enthalten keine oder allenfalls marginale, als solche kaum noch erkennbare phantastische Elemente), was vermutlich mit dazu beigetragen hat, dass seine Romane – von einer Ausnahme abgesehen – nie der große Publikumserfolg waren und er sich weder im Genre noch im Mainstream eine große Stammleserschaft erworben hat. Allerdings muss man auch zugeben, dass er es seinen Lesern und Leserinnen vor allem in seinen Nicht-SF-Romanen nicht gerade leicht macht.

Bibliotheka Phantastika gratuliert John Crowley, der heute 70 Jahre alt wird. Der am 01. Dezember 1942 in Presque Isle, Maine, geborene Crowley zählt gewiss zu den literarisch anspruchsvollsten zeitgenössischen angloamerikanischen Autoren und Autorinnen, die phantastische Literatur schreiben (oder geschrieben haben, denn seine neuesten Romane enthalten keine oder allenfalls marginale, als solche kaum noch erkennbare phantastische Elemente), was vermutlich mit dazu beigetragen hat, dass seine Romane – von einer Ausnahme abgesehen – nie der große Publikumserfolg waren und er sich weder im Genre noch im Mainstream eine große Stammleserschaft erworben hat. Allerdings muss man auch zugeben, dass er es seinen Lesern und Leserinnen vor allem in seinen Nicht-SF-Romanen nicht gerade leicht macht.

Begonnen hat John Crowley als Autor von SF-Romanen, die in ihrem Instrumentarium tief auf SF-Konventionen zurückgreifen, dabei aber bereits auf mehr oder weniger eigenwillige Weise sehr ungewöhnliche Geschichten erzählen. In The Deep (1975; dt. In der Tiefe (1981)) ist eine scheibenfömige, auf einer unermesslich weit in die allumfassende, titelgebende Tiefe reichenden Säule platzierte Welt der Schauplatz einer Handlung, deren feudale Fehden und Intrigen auch jedem Fantasyroman zur Ehre gereichen würden – allerdings ist der wichtigste personale Erzähler ein reichlich mitgenommener Androide mit Erinnerungsproblemen. Der etwas konventionellere, in einer unbestimmten, aber recht nahen Zukunft angesiedelte zweite Roman Beasts (1976; dt. Geschöpfe (1980)) spielt in den in viele miteinander verfeindete Kleinstaaten zerfallenen USA und dreht sich um genetisch veränderte, dem Menschen plötzlich sehr ähnliche Tiere bzw. vor allem darum, wie die Menschen mit ihnen umgehen. Engine Summer (1979; dt. Maschinensommer (1982)), Crowleys dritter Roman, lebt vor allem von der anfangs gewöhnungsbedürftigen, aber faszinierenden Erzählstimme des Ich-Erzählers Rush That Speaks, der sich in einer ferneren Zukunft mit den Lebensumständen in den dieses Mal postapokalyptischen USA herumschlagen muss. Wobei diese Lebensumstände keineswegs von andauernden Kämpfen geprägt sind, im Gegenteil, das Setting hat mehr von einer dem Untergang geweihten ländlichen Idylle mit deutlichen Anklängen an indianische Kulturen und New-Age-Elementen. Dennoch wartet Engine Summer am Schluss mit einer Enthüllung auf, die man (wenn man die Konsequenzen durchdenkt) eigentlich nur als herzzerreißend bezeichnen kann.

Mit Little, Big (1981; dt. Little Big oder Das Parlament der Feen (1984)) verabschiedete sich Crowley zumindest als Romanautor von der SF und wandte sich der Phantastik zu. Für diesen Roman – dessen Titel in gewisser Hinsicht Programm ist, denn “the further in you go, the bigger it gets” (was auf den Bezug zwischen der äußeren, mundanen und der inneren, phantastischen oder spirituellen Welt verweist) – erhielt er 1982 den World Fantasy Award, und er wurde auch sein größter kommerzieller Erfolg. Und das, obwohl die Handlung, in der ein Haus, das innen größer ist als außen und in dem es neben einem Modell des Sonnensystems auch Portale in andere Realitäten zu geben scheint – oder auch nicht – eine ebensogroße Rolle spielt wie Menschen, die vielleicht auch Faeries sind, oder der wiedergeborene Friedrich Barbarossa, und in der sich etliche Anspielungen und Verweise auf Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland finden lassen, alles andere als leicht zugänglich oder verständlich ist. Auch wenn es ein bisschen hilft, sich an der ebenfalls vorhandenen Familiengeschichte und der Suche des vielleicht am ehesten als Hauptfigur zu bezeichnenden Smoky Barnables nach der Welt der Faeries entlangzuhangeln.

Der Erfolg von Little, Big scheint Crowley Mut gemacht zu haben, sein nächstes, noch wesentlich ambitionierteres – und noch weniger leicht zugängliches – Werk anzugehen: einen manchmal als Ægypt Tetralogy bezeichneten Megaroman,  der aus den vier Bänden Ægypt (1987; rev. The Solitudes (2007); dt. Ægypten (1991)), Love & Sleep (1994), Dæmonomania (2000) und Endless Things (2007) besteht. Die komplexe Handlung dreht sich einerseits um die geheime Geschichte der Welt bzw. die Suche der in der nahen Zukunft lebenden Hauptfigur Pierce Moffat nach der “wirklichen” Welt – einer Welt, in der Magie einst tatsächlich Magie und als solche anwendbar war, und die durch ein Ereignis so verändert wurde, dass sich auch die Vergangenheit mit verändert hat –, andererseits um mehrere, durch unterschiedliche Beziehungen miteinander verbundene Personen, aber auch um wirkliche und fiktive Bücher, um Giordano Bruno und John Dee, um Hermes Trismegistos und die auf ihn zurückgehende Hermetik, und ganz generell um die Frage, was die Wirklichkeit ist und wie man sie als solche erkennt. Teilweise wunderbar geschriebener, aber inhaltlich harter Stoff, der noch dazu über einen Zeitraum von 20 Jahren erschienen ist.

der aus den vier Bänden Ægypt (1987; rev. The Solitudes (2007); dt. Ægypten (1991)), Love & Sleep (1994), Dæmonomania (2000) und Endless Things (2007) besteht. Die komplexe Handlung dreht sich einerseits um die geheime Geschichte der Welt bzw. die Suche der in der nahen Zukunft lebenden Hauptfigur Pierce Moffat nach der “wirklichen” Welt – einer Welt, in der Magie einst tatsächlich Magie und als solche anwendbar war, und die durch ein Ereignis so verändert wurde, dass sich auch die Vergangenheit mit verändert hat –, andererseits um mehrere, durch unterschiedliche Beziehungen miteinander verbundene Personen, aber auch um wirkliche und fiktive Bücher, um Giordano Bruno und John Dee, um Hermes Trismegistos und die auf ihn zurückgehende Hermetik, und ganz generell um die Frage, was die Wirklichkeit ist und wie man sie als solche erkennt. Teilweise wunderbar geschriebener, aber inhaltlich harter Stoff, der noch dazu über einen Zeitraum von 20 Jahren erschienen ist.

Neben diesen – und drei neuen, in diesem Jahrtausend erschienenen nicht phantastischen – Romanen hat Crowley auch einige teils phantastische Kurzgeschichten und Erzählungen geschrieben, die in den Sammlungen Novelty (1989), Antiquities (1993) und Novelties & Souvenirs: Collected Short Fiction (2004; diese Sammlung enthält die ersten beiden und ein bisschen neues Material) veröffentlicht wurden. In der ersten (und dann logischerweise auch der letzten) Sammlung ist die Novelle “Great Work of Time” erschienen, für die Crowley 1990 ebenfalls den World Fantasy Award erhalten hat, und die eine der faszinierendsten und zugleich erschreckendsten Umsetzungen der Zeitreisethematik bietet. Wer wissen möchte, was orthogonale Zeit ist, und warum Eingriffe in die Vergangenheit so gefährlich sind, findet hier eine umfassende Antwort. Allerdings muss er oder sie die Geschichte im Original lesen, denn “Great Work of Time” wurde bisher ebensowenig ins Deutsche übersetzt wie die Bände zwei bis vier von Ægypt – und das ist, allen Vorbehalten hinsichtlich der komplexen, bewusst hermetisch und opak erzählten (späten) Romane Crowleys zum Trotz schlicht bedauerlich.

Bibliotheka Phantastika gratuliert David Zindell, der heute 60 Jahre alt wird. Sein Debüt als SF-Autor gab der am 28. November 1952 in Toledo, Ohio, geborene David Zindell mit der Kurzgeschichte “The Dreamer’s Sleep” im Dezember 1984 im semiprofessionellen Magazin Fantasy Book, doch so richtig Aufsehen erregte er mit der Erzählung “Shanidar”, mit der er den ersten Writers of the Future Contest gewann, und die er später leicht abgewandelt in seinen ersten Roman Neverness (1988; dt. Neverness (1991)) einarbeitete.

Neverness vermischt auf eigenwillige, nicht oft gesehene Weise Elemente der klassischen Space Opera mit denen einer kosmologischen SF, wie sie beispielsweise Olaf Stapledon geschrieben hat. Was bedeutet, dass Mallory Ringess, der Held und Ich-Erzähler des Romans, der als Raumschiffspilot und Mitglied des Order of Mystic Mathematicians and Other Seekers of the Ineffable Flame ein Privilegierter des von Neverness aus beherrschten Galaktischen Imperiums ist, sich alsbald ziemlich zentral mit Fragen über den Ursprung, die Natur und das Ende der Galaxis (oder des Universums?) auseinandersetzen muss. In der sich anschließenden, aus den Bänden The Broken God (1993), The Wild (1995) und War in Heaven (1998) bestehenden Trilogie A Requiem for Homo Sapiens muss sich Mallorys Sohn Danlo noch etwas mehr (und breiter ausgewalzt) mit dieser Problematik herumschlagen. Wie sehr den Autor die Fragen nach der Natur des Universums und den Platz – oder der Aufgabe – des Menschen darin beschäftigen, kann man daran erkennen, dass sich auch sein zweiter umfangreicher Zyklus um eschatologische Fragen dreht.

The Ea Cycle (dt. Das Valashu-Epos) ist allerdings lupenreine Fantasy, und Zindell bedient sich in diesem Zyklus des klassischsten aller Fantasy-Plots, denn er schickt seinen Helden (natürlich – wie es sich für Helden in der High Fantasy gehört – in Begleitung mehrerer treuer Gefährten) auf eine Queste. Auf eben diese begibt sich Valashu Elahad, der siebte Sohn des Königs eines Bergkönigreichs im ersten Band The Lightstone (2001; dt. Der magische Stein (2003)), denn es gilt, besagten Lightstone – eine Art Gral – zu finden und zu verhindern, dass er in die falschen Hände fällt. Sein großer Gegenspieler ist Morjin, der “Herr der Lügen”, ein im wahrsten Sinne des Wortes gefallener Engel, dessen schmeichelnde, verführerische Stimme Valashu bei dessen Suche (die auch eine Suche nach sich selbst ist) mindestens ebenso viele Probleme macht wie die Feinde, die sich ihm in Fleisch und Blut auf dem Schlachtfeld entgegenstellen. In den Folgebänden Lord of Lies (2003; dt. Der Herr der Lügen (2004)) und Black Jade (2005; dt. Der verfluchte Wald (2006)) wird die Geschichte fortgeführt, bis sich die Kontrahenten im Abschlussband The Diamond Warriors (2007) schließlich in der letzten Schlacht gegenüberstehen. Das ist aber nur das, was vordergründig geschieht. Hintergründig geschieht sehr viel mehr, wenn Valashu und seine Gefährten mehr oder minder rasch an ihren Aufgaben wachsen, wenn die Frage, was es letztlich bedeutet, ein Mensch zu sein, sich immer mehr in den Vordergrund schiebt, und wenn Val erkennen muss, dass alles im Leben seinen Preis hat.

The Ea Cycle (dt. Das Valashu-Epos) ist allerdings lupenreine Fantasy, und Zindell bedient sich in diesem Zyklus des klassischsten aller Fantasy-Plots, denn er schickt seinen Helden (natürlich – wie es sich für Helden in der High Fantasy gehört – in Begleitung mehrerer treuer Gefährten) auf eine Queste. Auf eben diese begibt sich Valashu Elahad, der siebte Sohn des Königs eines Bergkönigreichs im ersten Band The Lightstone (2001; dt. Der magische Stein (2003)), denn es gilt, besagten Lightstone – eine Art Gral – zu finden und zu verhindern, dass er in die falschen Hände fällt. Sein großer Gegenspieler ist Morjin, der “Herr der Lügen”, ein im wahrsten Sinne des Wortes gefallener Engel, dessen schmeichelnde, verführerische Stimme Valashu bei dessen Suche (die auch eine Suche nach sich selbst ist) mindestens ebenso viele Probleme macht wie die Feinde, die sich ihm in Fleisch und Blut auf dem Schlachtfeld entgegenstellen. In den Folgebänden Lord of Lies (2003; dt. Der Herr der Lügen (2004)) und Black Jade (2005; dt. Der verfluchte Wald (2006)) wird die Geschichte fortgeführt, bis sich die Kontrahenten im Abschlussband The Diamond Warriors (2007) schließlich in der letzten Schlacht gegenüberstehen. Das ist aber nur das, was vordergründig geschieht. Hintergründig geschieht sehr viel mehr, wenn Valashu und seine Gefährten mehr oder minder rasch an ihren Aufgaben wachsen, wenn die Frage, was es letztlich bedeutet, ein Mensch zu sein, sich immer mehr in den Vordergrund schiebt, und wenn Val erkennen muss, dass alles im Leben seinen Preis hat.

Man hat David Zindell die thematische Ähnlichkeit des Ea Cycle mit seinen SF-Romanen ebenso vorgeworfen wie Parallelen zum Herr der Ringe oder zum Artus-Mythos. Diese Vorwürfe mögen zum Teil berechtigt sein, orientieren sich aber fast ausschließlich an bewusst eingesetzten oberflächlichen Motiven und ignorieren, dass die jeweiligen Protagonisten sich ihren “letzten Fragen” doch auf sehr unterschiedliche Weise nähern.

Zindells formal klassische Queste mit ihrer Mischung aus populärkulturellen, vor allem aber mythologischen und spirituellen Elementen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen hat es trotz – oder vielleicht aufgrund – ihrer poetischen Sprache und ihrer immer durchschimmernden lebensbejahenden Aussage nicht geschafft, eine große Zahl von Lesern und Leserinnen zu finden; und das, obwohl die Fragen, die in ihr gestellt werden, eigentlich interessanter sein müssten als die, um die sich viele andere Zyklen im Bereich der High Fantasy – ob “grim & gritty” oder nicht – drehen. Das mag man bedauern. Man kann sich aber auch einfach nur an dem erfreuen, was man hat, beispielsweise an einem der schönsten kosmologischen Entwürfe der modernen Fantasy (und SF) – denn wo gibt es das sonst, dass übernatürliche (und in diesem Sinne “göttliche”) Wesen ein neues Universum ins Dasein singen?

Bibliotheka Phantastika erinnert an L. Sprague de Camp, dessen Geburtstag sich heute zum 105. mal jährt. Es hat schon einen Hauch von Tragik, wenn der Name eines Autors ein bisschen mehr als zehn Jahre nach seinem Tod ausgerechnet in den Kreisen am häufigsten genannt wird, in denen er nicht den allerbesten Ruf genießt. Und das – die Reduzierung auf seine mittlerweile umstrittene Mitwirkung an der Popularisierung und Fortschreibung der Conan-Saga – hat Lyon Sprague de Camp (geb. am 27. November 1907 in New York, gest. am 06. November 2000) denn doch nicht verdient. Immerhin hat er im Laufe seiner langen, erfolgreichen Karriere mehr als 100 Bücher veröffentlicht (nicht nur SF-, Fantasy- und historische Romane, sondern auch knapp zwei Dutzend Sachbücher und etliche Anthologien), sowie unzählige Kurzgeschichten, Erzählungen, Artikel und Essays verfasst.

Begonnen hat diese rund 60 Jahre lange Karriere 1937 mit der Veröffentlichung der SF-Story “The Isolinguals” in der September-Ausgabe von Astounding Stories. Auch in den folgenden Jahren blieb de Camp Astounding und dessen – für Fantasy im weitesten Sinne zuständigem und wesentlich kurzlebigerem – Schwesternmagazin Unknown weitgehend treu, und in den beiden Magazinen sind die Erzählungen bzw. Kurzromane vorabgedruckt worden, mit denen er sich rasch einen Namen machte. In Astounding waren das vor allem der bis heute als eines seiner bekanntesten und besten Werke geltende SF-Roman Lest Darkness Fall (1939, erw. 1949; dt. Das Mittelalter findet nicht statt (1965) bzw. Vorgriff auf die Vergangenheit (1972)) – ein Alternativweltroman, in dem der Archäologe Martin Padway durch ein Zeitloch ins Rom des Jahres 535 n.Chr. fällt und dort durch seine Kenntnisse dafür sorgt, dass der Titel der ersten deutschen Ausgabe zutrifft –, sowie die ersten Teile einer zum Gesamtkomplex der Viagens Interplanetaris zählenden Sequenz von Geschichten, die auf dem exotischen Hinterwäldler-Planeten Krishna spielen (und die später – z.T. unter neuen Titeln – um weitere Romane ergänzt als Krishna Tales zusammengefasst und veröffentlicht wurden).

In Unknown fanden u.a. die zusammen mit Fletcher Pratt verfassten ersten Abenteuer des Psychologen Harold Shea und seiner Freunde (The Roaring Trumpet und The Mathematics of Magic (beide 1940)), die sich mittels formaler Logik in fremde mythologische oder literarische Welten versetzen können, ihre erste Heimat. In den beiden o.g. Kurzromanen besuchen Shea und Konsorten (nicht immer absichtlich) die Welt der nordischen Mythologie und die Welt von Edmund Spensers The Faerie Queene, in den später erschienen Romanen geht es in die Welten von Ludovico Ariostos Orlando Furioso (The Castle of Iron (1950)), der finnischen Kalevala (The Wall of Serpents (1953)) und der irischen Mythologie (The Green Magician (1954)).

In Unknown fanden u.a. die zusammen mit Fletcher Pratt verfassten ersten Abenteuer des Psychologen Harold Shea und seiner Freunde (The Roaring Trumpet und The Mathematics of Magic (beide 1940)), die sich mittels formaler Logik in fremde mythologische oder literarische Welten versetzen können, ihre erste Heimat. In den beiden o.g. Kurzromanen besuchen Shea und Konsorten (nicht immer absichtlich) die Welt der nordischen Mythologie und die Welt von Edmund Spensers The Faerie Queene, in den später erschienen Romanen geht es in die Welten von Ludovico Ariostos Orlando Furioso (The Castle of Iron (1950)), der finnischen Kalevala (The Wall of Serpents (1953)) und der irischen Mythologie (The Green Magician (1954)).

Das Motiv des Reisens in alternative Welten findet sich auch in The Carnelian Cube (1948, ebenfalls mit Fletcher Pratt), wie sich generell bestimmte Motive und Themen durch de Camps gesamtes Werk ziehen. Eine weitere erwähnenswerte Kollaboration mit Pratt ist die Kurzgeschichtensammlung Tales from Gavagan’s Bar (1953), ein Beispiel für die im englischen Sprachraum beliebten Bar- oder Clubgeschichten – ein Subgenre, das Lord Dunsany mit seinen Jorkens-Stories begründet hat, und in dem sich seither viele bekannte SF- und Fantasyautoren von Arthur C. Clarke bis Spider Robinson versucht haben.

Die Beschäftigung mit Robert E. Howards Conan-Stories – die wenig später in seine o.e. Mitwirkung an der Veröffentlichung der Conan-Saga mündete – inspirierte de Camp zu einem eigenen, in einer prähistorischen Epoche angesiedelten Heroic-Fantasy-Zyklus: der aus den Romanen The Tritonian Ring (1951) und einer Handvoll Kurzgeschichten bestehenden Pusadian (oder Poseidonis) Series. Die während der letzten Eiszeit spielenden Geschichten sind von den (nicht nur geographischen) Hintergründen her sauber recherchiert und gewiss nicht schlechter als Vieles, was in den 60er und 70er Jahren im Rahmen des Sword-&-Sorcery-Booms auf den Markt kam, auch wenn de Camp mit einem Howard oder Leiber bei weitem nicht mithalten kann. Was möglicherweise damit zu tun hat, dass für de Camp das Schreiben immer eher ein Job – den er diszipliniert und im Rahmen seiner Fähigkeiten so gut wie möglich gemacht hat – aber eben keine Berufung oder gar Besessenheit war.

Sein Mitwirken an der Popularisierung des Conan-Franchise sorgte dafür, dass etliche Jahre lang nur wenig SF- oder Fantasyromane von de Camp erschienen sind. Erst 1968 kam mit The Goblin Tower der erste Teil der Novarian Series auf den Markt, die mit The Clocks of Iraz (1971) und The Unbeheaded King (1983; alle drei auch als Sammelband The Reluctant King (1995)) fortgesetzt wurde, und in der die Abenteuer des unbedarfterweise durch Zufall zum König gewordenen Jorian erzählt werden (bzw. dessen Versuche, die Königswürde wieder loszuwerden, ohne dabei den Kopf zu verlieren). Die auf einer Parallelwelt in einem an das klassische Griechenland und das mittelalterliche Italien erinnernden Milieu spielenden Romane haben fast alle Merkmale, die die besseren Werke de Camps aufweisen: sie sind, was die Hintergründe angeht, sauber recherchiert, behandeln interessante Themen (ohne allerdings  mehr als an der Oberfläche zu kratzen) und sind voller ironischer, gelegentlich auch sarkastischer oder zynischer Anmerkungen über das Wesen und Verhalten des Menschen an sich. In The Fallible Fiend (1973) – einer Nebengeschichte der eigentlichen Sequenz, in der die Geschichte des Dämons Zdim erzählt wird, der ein Jahr lang Dienst auf der Ebene der Menschen leisten muss – wird dieser Blick auf (allzu) menschliche Verhaltensweisen auf die Spitze getrieben, während The Honorable Barbarian (1989) wieder konventioneller ist; in diesem Roman steht Jorians jüngerer Bruder Kerin im Mittelpunkt, der seine Abenteuer allerdings in einer ganz anderen Ecke der Welt erlebt.

mehr als an der Oberfläche zu kratzen) und sind voller ironischer, gelegentlich auch sarkastischer oder zynischer Anmerkungen über das Wesen und Verhalten des Menschen an sich. In The Fallible Fiend (1973) – einer Nebengeschichte der eigentlichen Sequenz, in der die Geschichte des Dämons Zdim erzählt wird, der ein Jahr lang Dienst auf der Ebene der Menschen leisten muss – wird dieser Blick auf (allzu) menschliche Verhaltensweisen auf die Spitze getrieben, während The Honorable Barbarian (1989) wieder konventioneller ist; in diesem Roman steht Jorians jüngerer Bruder Kerin im Mittelpunkt, der seine Abenteuer allerdings in einer ganz anderen Ecke der Welt erlebt.

Es ließe sich noch viel über de Camps Werke schreiben, etwa über The Incorporated Knight (1988) und The Pixilated Peeress (1991), seine beiden (offiziellen) Kollaborationen mit seiner Frau Catherine Crook de Camp (mit der er schon früher häufig zusammengearbeitet hat). Oder über seine Meriten als Herausgeber mehrerer Anthologien, die mit zum Heroic-Fantasy-Boom der 60er und frühen 70er beigetragen haben. Über seine Sachbücher wie Lost Continents: The Atlantis Theme in History, Science and Literature (1954, rev. 1970) oder Great Cities of the Ancient World (1972), seine umstrittenen Biographien über H.P. Lovecraft (Lovecraft: A Biography (1975)) und Robert E. Howard (Dark Valley Destiny: The Life of Robert E. Howard (1983), mit Catherine Crook de Camp und Jane Whittington Griffin). Oder über seine historischen Romane von An Elephant for Aristotle (1958) bis The Golden Wind (1969). Aber all das und noch Einiges mehr muss einem noch zu schreibenden De-Camp-Portrait vorbehalten bleiben.

Bibliotheka Phantastika erinnert an E. R. Eddison, der heute vor 130 Jahren geboren wurde. Auch wenn sein Name einem Großteil der heutigen Fantasyleserschaft vermutlich kaum noch etwas sagen wird, nimmt der hauptberuflich lange Zeit als Beamter im britischen Handelsministerium tätige Eric Rücker Eddison (geb. am 24. November 1882 in Adel, Yorkshire, England, gest. am 18. August 1945 in Marlborough, Wiltshire) zu recht einen prominenten Platz in der Ahnengalerie der Fantasy ein. Und das, obwohl sein Oeuvre vergleichsweise schmal und sein eigentliches Hauptwerk unvollendet geblieben ist. Sowohl in Eddisons Leben wie in seinem Werk gibt es einige bedenkenswerte Parallelen zu J.R.R. Tolkien, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann. Beiden gemein ist sicher die Rückwärtsgewandtheit, die Sehnsucht nach einer Welt, die zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Werke schrieben, längst Vergangenheit war. Ihr Umgang mit diesem Thema ist allerdings vollkommen unterschiedlich.

Nirgends wird dies deutlicher, als in Eddisons erstem und bis heute bekanntestem Roman The Worm Ouroboros: A Romance (1922; dt. Der Wurm Ouroboros (1981 bzw. 1993)). Von einer auf der Erde beginnenden, aber nie abgeschlossenen Rahmenhandlung um einen Mann namens Lessingham zusammengehalten – bzw. nicht zusammengehalten –, erzählt er die Geschichte des Krieges zwischen den Herren des Dämonenlandes und dem König des Hexenlandes auf einer erdähnlichen Welt namens Mercury (Merkurien), wobei man sich von den Begriffen nicht irreführen lassen sollte; die Demons (Dämonen), Witches (Hexen), Goblins (Kobolde) etc.pp. sind alle von menschlicher Gestalt. Die Guten in diesem Spektakel – deren Heldenhaftigkeit allerdings durchaus fragwürdige Züge trägt – sind Lord Juss, Goldry Bluszco, Lord Spitfire und Brandoch Daha, die Fürsten des Dämonenlandes, der Böse ist Gorice XI. (bzw. XII.), der König des Hexenlandes – und die interessantesten Charaktere sind Gorices Armeeführer Corund, Corsus und Corinius mit ihren eher menschlichen und nachvollziehbaren Problemen und der in seiner Loyalität schwankende Lord Gro aus Koboldland. Das Ganze ist in einer ebenso archaischen wie barocken Sprache inszeniert und nimmt mit seinem Kampf zwischen gut und böse oder dem (in diesem Fall auf die Spitze getriebenen) zyklischen Geschichtsbild thematisch einen Großteil dessen vorweg, was man in den meisten später erschienenen, der Heroic Fantasy oder Sword & Sorcery zugehörigen Werken finden kann. Dass die nur für ihre Ehre und den Kampf lebenden, im wahrsten Sinne des Wortes rein hedonistischen “Helden” ein problematisches Konstrukt sind, ist unbestritten. Dass The Worm Ouroboros vor allem aufgrund seiner einzigartigen Sprache (die nur in der zweiten deutschen Übersetzung adäquat wiedergegeben wird), sowie seiner Funktion als Genrekonventionen vorwegnehmender bzw. schaffender Vorläufer eines beträchtlichen Teils der modernen Fantasy eine Wiederentdeckung – gerne mit kritischem Auge – mehr als verdient hätte, allerdings auch.

Nirgends wird dies deutlicher, als in Eddisons erstem und bis heute bekanntestem Roman The Worm Ouroboros: A Romance (1922; dt. Der Wurm Ouroboros (1981 bzw. 1993)). Von einer auf der Erde beginnenden, aber nie abgeschlossenen Rahmenhandlung um einen Mann namens Lessingham zusammengehalten – bzw. nicht zusammengehalten –, erzählt er die Geschichte des Krieges zwischen den Herren des Dämonenlandes und dem König des Hexenlandes auf einer erdähnlichen Welt namens Mercury (Merkurien), wobei man sich von den Begriffen nicht irreführen lassen sollte; die Demons (Dämonen), Witches (Hexen), Goblins (Kobolde) etc.pp. sind alle von menschlicher Gestalt. Die Guten in diesem Spektakel – deren Heldenhaftigkeit allerdings durchaus fragwürdige Züge trägt – sind Lord Juss, Goldry Bluszco, Lord Spitfire und Brandoch Daha, die Fürsten des Dämonenlandes, der Böse ist Gorice XI. (bzw. XII.), der König des Hexenlandes – und die interessantesten Charaktere sind Gorices Armeeführer Corund, Corsus und Corinius mit ihren eher menschlichen und nachvollziehbaren Problemen und der in seiner Loyalität schwankende Lord Gro aus Koboldland. Das Ganze ist in einer ebenso archaischen wie barocken Sprache inszeniert und nimmt mit seinem Kampf zwischen gut und böse oder dem (in diesem Fall auf die Spitze getriebenen) zyklischen Geschichtsbild thematisch einen Großteil dessen vorweg, was man in den meisten später erschienenen, der Heroic Fantasy oder Sword & Sorcery zugehörigen Werken finden kann. Dass die nur für ihre Ehre und den Kampf lebenden, im wahrsten Sinne des Wortes rein hedonistischen “Helden” ein problematisches Konstrukt sind, ist unbestritten. Dass The Worm Ouroboros vor allem aufgrund seiner einzigartigen Sprache (die nur in der zweiten deutschen Übersetzung adäquat wiedergegeben wird), sowie seiner Funktion als Genrekonventionen vorwegnehmender bzw. schaffender Vorläufer eines beträchtlichen Teils der modernen Fantasy eine Wiederentdeckung – gerne mit kritischem Auge – mehr als verdient hätte, allerdings auch.

1926 veröffentliche Eddison mit Styrbiorn the Strong (dt. Styrbjörn der Starke (1996)) die Nacherzählung einer alten isländischen Sage; der nur am Ende ins Phantastische abkippende Roman ist eine Verbeugung vor seiner lebenslangen Faszination für die nordischen Sagas, der er auch mit der Übersetzung einer weiteren Saga (Egil’s Saga (1930)) noch einmal Ausdruck verliehen hat.

1935 erschien mit Mistress of Mistresses der erste, handlungschronologisch allerdings letzte Band der Zimiamvian Trilogy (deren Bände jedoch in beliebiger Reihenfolge gelesen werden können), sechs Jahre später gefolgt von A Fish Dinner in Memison. Der unvollendet gebliebene dritte Band The Mezentian Gate wurde erst 1958 (und damit 13 Jahre nach Eddisons Tod) veröffentlicht, und viele Jahre später gab es mit Zimiamvia: A Trilogy (1992) auch noch einen Sammelband. Die Zimiamvische Trilogie (Die Herrin Zimiamvias, Ein Fischessen in Memison (beide 1982), Das Tor des Mezentius (1983)) ist ein wesentlich komplexeres Werk als der Wurm und mit diesem einerseits durch die Figur Lessinghams, andererseits durch die Tatsache, dass Zimiamvia so etwas wie die Nachwelt oder das Jenseits Merkuriens ist, verbunden. An die Stelle heldenhafter Kämpfe treten machiavellische Intrigen und amouröse Abenteuer, wobei sich aber auch hier wieder zwei universelle Prinzipien (die Eddison Zeus und Aphrodite nennt) gegenüberstehen. Die komplizierte Handlung – in deren Verlauf unter anderem auch die Erde bzw. deren Bezug zu Zimiamvia eine Rolle spielt –, deren Hintergründe sich erst nach und nach enthüllen, lässt es um so bedauerlicher erscheinen, dass Eddison durch seinen frühen Tod weder den dritten Band fertigstellen, noch weitere (geplante) Bände der Sequenz schreiben konnte. Natürlich vertritt Eddison auch hier wieder eine fragwürdige Philosophie, in der Ruhm und Schönheit alles sind und alles andere nichts ist. Andererseits nimmt er erneut Themen vorweg, die in der Fantasy mittlerweile zu einem Teil des Standardrepertoires gehören. Und zumindest sprachlich hat er diese Themen auf seither nicht mehr erreichte Weise behandelt. Was natürlich auch bedeutet, dass Leser und Leserinnen, die von den heute aktuellen Erzählkonventionen des Genres geprägt sind, sich die Lektüre des Worm Ouroboros oder der Zimiamvian Trilogy regelrecht erarbeiten müssen. Beim Worm gibt es immerhin eine adäquate Übersetzung (die mit dem ihr vorangestellten Vorwort und den zahlreichen Anmerkungen im Text als vorbildlich für die Präsentation eines Klassikers betrachtet werden kann), die Übersetzung der Zimiamvian Trilogy wird Eddisons – im Vergleich zum Worm weniger archaischer – Sprachgewalt leider nicht ganz gerecht.

1935 erschien mit Mistress of Mistresses der erste, handlungschronologisch allerdings letzte Band der Zimiamvian Trilogy (deren Bände jedoch in beliebiger Reihenfolge gelesen werden können), sechs Jahre später gefolgt von A Fish Dinner in Memison. Der unvollendet gebliebene dritte Band The Mezentian Gate wurde erst 1958 (und damit 13 Jahre nach Eddisons Tod) veröffentlicht, und viele Jahre später gab es mit Zimiamvia: A Trilogy (1992) auch noch einen Sammelband. Die Zimiamvische Trilogie (Die Herrin Zimiamvias, Ein Fischessen in Memison (beide 1982), Das Tor des Mezentius (1983)) ist ein wesentlich komplexeres Werk als der Wurm und mit diesem einerseits durch die Figur Lessinghams, andererseits durch die Tatsache, dass Zimiamvia so etwas wie die Nachwelt oder das Jenseits Merkuriens ist, verbunden. An die Stelle heldenhafter Kämpfe treten machiavellische Intrigen und amouröse Abenteuer, wobei sich aber auch hier wieder zwei universelle Prinzipien (die Eddison Zeus und Aphrodite nennt) gegenüberstehen. Die komplizierte Handlung – in deren Verlauf unter anderem auch die Erde bzw. deren Bezug zu Zimiamvia eine Rolle spielt –, deren Hintergründe sich erst nach und nach enthüllen, lässt es um so bedauerlicher erscheinen, dass Eddison durch seinen frühen Tod weder den dritten Band fertigstellen, noch weitere (geplante) Bände der Sequenz schreiben konnte. Natürlich vertritt Eddison auch hier wieder eine fragwürdige Philosophie, in der Ruhm und Schönheit alles sind und alles andere nichts ist. Andererseits nimmt er erneut Themen vorweg, die in der Fantasy mittlerweile zu einem Teil des Standardrepertoires gehören. Und zumindest sprachlich hat er diese Themen auf seither nicht mehr erreichte Weise behandelt. Was natürlich auch bedeutet, dass Leser und Leserinnen, die von den heute aktuellen Erzählkonventionen des Genres geprägt sind, sich die Lektüre des Worm Ouroboros oder der Zimiamvian Trilogy regelrecht erarbeiten müssen. Beim Worm gibt es immerhin eine adäquate Übersetzung (die mit dem ihr vorangestellten Vorwort und den zahlreichen Anmerkungen im Text als vorbildlich für die Präsentation eines Klassikers betrachtet werden kann), die Übersetzung der Zimiamvian Trilogy wird Eddisons – im Vergleich zum Worm weniger archaischer – Sprachgewalt leider nicht ganz gerecht.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Robin McKinley, die heute ihren 60. Geburtstag feiern kann. Die am 16. November 1952 in Warren, Ohio, geborene Autorin richtet ihre Geschichten in erster Linie an ein junges Publikum, hat aufgrund ihres Umgangs mit traditionellen Motiven aber auch für erwachsene LeserInnen interessante Aspekte zu bieten. McKinley gehört zu den AutorInnen, die sich vorrangig der Neufassung von (Kunst-)Märchen verschrieben haben, denen sie dabei jedoch häufig einen geerdeten, realistischen Anstrich gibt oder sie mit neuen Akzenten anreichert. Diesem Muster folgt sie bereits in ihrem ersten Roman Beauty (1978, dt. Die Schöne und das Ungeheuer (1986)), einer Nacherzählung von Die Schöne und das Biest, einem Märchen, dem sich McKinley 1997 mit Rose Daughter sogar ein zweites Mal annäherte.

Unter ihren Märchenadaptionen sticht außerdem Deerskin (1993, dt. Tochter des Schattens (1994)) hervor, das sich mit den Themen Inzest und Missbrauch befasst, vor denen eine Prinzessin nicht nur in die Wildnis, sondern auch in ein geistiges Niemandsland flieht, aus dem sie sich selbst mit der Hilfe einer Göttin retten muss.

Dass McKinley mit ihren Frauenfiguren ihrer Zeit voraus war, zeigte sie auch mit ihren beiden Damar-Romanen The Blue Sword (1982, dt. Das blaue Schwert (1988) und The Hero and the Crown (1984, dt. Die Heldenkrone (1991)), die das Schicksal der jungen Harry verfolgen, die aus einem für sie ohnehin nicht sonderlich vielversprechenden Leben zwischen teetrinkende Diplomaten und Gouvernanten in einem Grenzstädtchen einer Kolonialmacht entführt wird. Beim wilden (und gar nicht so primitiven) Bergvolk macht sie eine Wandlung durch, die schließlich für beide Völker eine ausschlaggebende Rolle spielt, wird jedoch nicht zur sanftmütigen Friedensstifterin, sondern greift zur Waffe und kann sich als Kriegerin bewähren, und das ist nicht die einzige Überraschung, für die Robin McKinley in den Damar-Erzählungen (die durch zwei Kurzgeschichten ergänzt wurden) sorgt. Und auch, wenn es sich dabei nicht um Märchen-Interpretationen handelt, spielen erzählte Geschichten, Mythen und ihre Tradierung auch hier eine handlungstragende Rolle.

Dass McKinley mit ihren Frauenfiguren ihrer Zeit voraus war, zeigte sie auch mit ihren beiden Damar-Romanen The Blue Sword (1982, dt. Das blaue Schwert (1988) und The Hero and the Crown (1984, dt. Die Heldenkrone (1991)), die das Schicksal der jungen Harry verfolgen, die aus einem für sie ohnehin nicht sonderlich vielversprechenden Leben zwischen teetrinkende Diplomaten und Gouvernanten in einem Grenzstädtchen einer Kolonialmacht entführt wird. Beim wilden (und gar nicht so primitiven) Bergvolk macht sie eine Wandlung durch, die schließlich für beide Völker eine ausschlaggebende Rolle spielt, wird jedoch nicht zur sanftmütigen Friedensstifterin, sondern greift zur Waffe und kann sich als Kriegerin bewähren, und das ist nicht die einzige Überraschung, für die Robin McKinley in den Damar-Erzählungen (die durch zwei Kurzgeschichten ergänzt wurden) sorgt. Und auch, wenn es sich dabei nicht um Märchen-Interpretationen handelt, spielen erzählte Geschichten, Mythen und ihre Tradierung auch hier eine handlungstragende Rolle.

McKinley, die heute in Großbritannien bei ihrem Ehemann Peter Dickinson lebt, mit dem sie gemeinsam die Anthologien Water und Fire (beide 2009) veröffentlicht hat, ist den Märchenmotiven und starken Frauenfiguren über Jahre hinweg treu geblieben. 2003 veröffentlichte sie mit Sunshine (dt. Atem der Nacht, 2010), der Geschichte einer unwahrscheinlichen Annäherung zwischen einer Bäckerin und einem Vampir, zwei Jahre vor Twilight einen Roman mit sehr ähnlicher Thematik, die jedoch eine völlig andere Umsetzung erfährt und eine symbiotische, anfangs zweckmäßige Beziehung in den Mittelpunkt der auf einer Parallelwelt angesiedelten Handlung stellt. Für den Roman steht auch eine Fortsetzung im Raum, allerdings hat sich McKinley aktuell erst einmal wieder den jüngeren LeserInnen mit einer Affinität für Fabelwesen zugewandt (Dragon Haven (2007) und Pegasus (2010)).

Bibliotheka Phantastika gratuliert Frank Rehfeld, der heute 50 Jahre alt wird. Wie viele seiner Kollegen und Kolleginnen, die in den 80er Jahren oder früher damit begannen, Horror, SF oder Fantasy zu schreiben, hat auch der am 14. November 1962 in Viersen geborene Frank Rehfeld seine ersten schriftstellerischen Gehversuche im Bereich des Heftromans gemacht, wo in der Reihe Silber Grusel Krimi 1984 sein Erstling “Das unheimliche Glasauge” erschien – und zwar wie es sich damals für die Heftszene gehörte unter einem knackigen Pseudonym: Frank Thys. Dieses Pseudonym verwendete er nicht nur für weitere Romane in der gleichen Reihe, sondern u.a. auch für seine beiden Romane zur Bastei-Reihe Fantasy (1985/86) und seine Beiträge zur (vom Erfolg der Indiana-Jones-Filme inspirierten) Serie Die Abenteurer – Auf der Suche nach den letzten Rätseln der Erde (1992/93).

Unter seinem richtigen Namen steuerte Frank Rehfeld vier Romane zur kurzlebigen SF-Heftserie Star Gate – Tor zu den Sternen bei (die nichts mit dem gleichnamigen Roland-Emmerich-Film bzw. der sich daran anschließenden TV-Serie zu tun hat), und ganz ohne Namensnennung war er an der offiziell und hauptsächlich von Wolfgang Hohlbein verfassten Serie Der Hexer beteiligt.

Die Bekanntschaft mit Wolfgang Hohlbein, mit dem er bis heute befreundet ist, sollte aber noch andere Folgen haben, denn 1987/88 verfasste er zusammen mit Hohlbein fünf Bände der sechsteiligen Saga von Garth und Torian und kam damit zu seinen ersten Veröffentlichungen im Taschenbuch, denen bald weitere folgen sollten. Nach dem Fantasy-Zweiteiler Arcana (Das Tal der schwarzen Bestien (1990) und Die Zitadelle am Rande der Welt (1991)) verlegte sich Rehfeld von wenigen Ausnahmen abgesehen jedoch zunächst einmal auf das Verfassen von Romanen zu Fernsehserien wie Knight Rider, Hercules und anderen.

1999 kehrte er mit dem wieder zweiteiligen Zyklus Die Legende von Arcana zur Fantasy zurück. Die Dämmerschmiede (1999) ist dabei ein Prequel zu den Anfang der 90er Jahre erschienenen Romanen, während es sich bei Die Drachenpriester (2000) um eine deutlich  überarbeitete Version besagter Romane handelt. 2006 folgte mit Blue Moon ein Roman zum gleichnamigen Fantasy-Kartenspiel, und 2009 erschien mit Zwergenfluch der Auftakt einer mehrbändigen Saga, in der er sich einem der seit einigen Jahren vor allem in Deutschland beliebten “Tolkien-Völker” zuwandte und die alte Mär von den Zwergen, die zu tief graben, damit abwandelte, dass sie sich in ihrer unterirdischen Welt einer übermächtigen und zunächst fremdartigen Bedrohung gegenübersehen. Nach einer ersten, mit Zwergenbann (2009) und Zwergenblut (2010) fortgesetzten Trilogie, die sich dem abenteuerlichen Überlebenskampf der kurzbeinigen Helden widmete, folgten mit Elbengift (2011) und Elbensturm (2012) die ersten beiden Bände einer zweiten Trilogie, in der nicht nur die Elben und ihre Geschichte eine prominentere Rolle einnehmen, sondern Frank Rehfeld auch wieder zum bereits in früheren Werken aufgegriffenen Thema der Welten- und Dimensionstore zurückkehrt. Und falls die Heldentaten des bärbeißigen Zwergenkriegers Barlok damit zu Ende erzählt sein sollten, lässt das nächste phantastische Abenteuer sicher nicht lange auf sich warten. In diesem Sinne – herzlichen Glückwunsch, Frank!

überarbeitete Version besagter Romane handelt. 2006 folgte mit Blue Moon ein Roman zum gleichnamigen Fantasy-Kartenspiel, und 2009 erschien mit Zwergenfluch der Auftakt einer mehrbändigen Saga, in der er sich einem der seit einigen Jahren vor allem in Deutschland beliebten “Tolkien-Völker” zuwandte und die alte Mär von den Zwergen, die zu tief graben, damit abwandelte, dass sie sich in ihrer unterirdischen Welt einer übermächtigen und zunächst fremdartigen Bedrohung gegenübersehen. Nach einer ersten, mit Zwergenbann (2009) und Zwergenblut (2010) fortgesetzten Trilogie, die sich dem abenteuerlichen Überlebenskampf der kurzbeinigen Helden widmete, folgten mit Elbengift (2011) und Elbensturm (2012) die ersten beiden Bände einer zweiten Trilogie, in der nicht nur die Elben und ihre Geschichte eine prominentere Rolle einnehmen, sondern Frank Rehfeld auch wieder zum bereits in früheren Werken aufgegriffenen Thema der Welten- und Dimensionstore zurückkehrt. Und falls die Heldentaten des bärbeißigen Zwergenkriegers Barlok damit zu Ende erzählt sein sollten, lässt das nächste phantastische Abenteuer sicher nicht lange auf sich warten. In diesem Sinne – herzlichen Glückwunsch, Frank!

Bibliotheka Phantastika erinnert an Leo Perutz, der heute vor 130 Jahren im damals zu Österreich-Ungarn gehörigen Prag geboren wurde. Der in Schule und Studium eher erfolglose Perutz arbeitete zunächst als Versicherungsmathematiker, knüpfte aber spätestens, nachdem er 1908 nach Wien gezogen war, Kontakte zur dortigen literarischen Szene und wurde selbst zu einem recht produktiven Schriftsteller, dessen Schaffen sich zwar nicht der eigentlichen Fantasy zuordnen lässt, aber dem magischen Realismus und der Phantastik sehr nahesteht.

Eine entscheidende Unterbrechung seiner Karriere bedeutete für Perutz, der jüdischen Glaubens war, die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, nach der Deutschland für ihn als Buchmarkt ausfiel. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 floh Perutz mit seiner Familie ins damalige Palästina, ohne sich dort jemals völlig heimisch zu fühlen, wozu sicher auch beitrug, dass ihm während seines Exils Veröffentlichungsmöglichkeiten fehlten. In den frühen 50er Jahren kehrte er nach Österreich zurück und starb dort 1957 in Bad Ischl.

Zu Perutz’ bekanntesten Werken zählt bis heute sein Debütroman Die dritte Kugel (1915), in dem ein deutscher Adliger in die Wirren der Eroberung des Aztekenreichs gerät und durch einen Teufelspakt an ein Gewehr mit drei magischen Kugeln gelangt, die sich jedoch nicht als sonderlich hilfreich erweisen, sondern für genau die falschen Menschen tödlich werden. In vielen anderen Romanen des Autors erscheinen die phantastischen Elemente dagegen zurückgenommener und oft auf das Motiv des vergeblichen Ankämpfens gegen Vorherbestimmtes oder schicksalhafte Verwechslungen reduziert, so etwa in Zwischen Neun und Neun (1918), in Der Marques de Bolibar (1920), in dem napoleonische Offiziere zwar frühzeitig den titelgebenden spanischen Widerstandskämpfer töten, aber dann selbst nolens volens die von ihm geplante Vernichtung ihrer Truppen auslösen, in Turlupin (1924), dessen naiver Titelheld im Paris Richelieus fälschlich für einen Edelmann gehalten und so in politische Wirren hineingezogen wird, oder in Der schwedische Reiter (1936), der Geschichte eines Kriminellen und eines Adligen, die vor dem Hintergrund des Großen Nordischen Krieges zwei Mal die Rollen tauschen. Ähnliche Deutungsmuster finden sich auch in Der Judas des Leonardo (1959 postum erschienen), in dem Perutz die kunsthistorische Anekdote um die schwierige Suche nach einem passenden Modell für den Judas im Letzten Abendmahl des Leonardo da Vinci aufgreift.

Mit dem in zahlreiche Einzelhandlungen zerfallenden Roman Nachts unter der Steinernen Brücke (1953) liegt schließlich ein eindeutig phantastischer Geschichtenreigen vor, in dem Perutz nicht nur seiner Heimatstadt Prag ein eindrucksvolles literarisches Denkmal setzt, sondern auch neben den für seine Werke typischen schicksalhaften Prophezeiungen und eigenartigen Zufällen stärker als sonst die Magie selbst zum Thema macht: Im Prag des späten 16. Jahrhunderts ist der zauberkundige Rabbi Löw bestrebt, durch sein Wirken Leid nicht nur von Einzelpersonen, sondern von der gesamten jüdischen Gemeinde und letztlich von ganz Böhmen abzuwenden, doch seine gutgemeinten Eingriffe in den Lauf der Dinge ziehen für alle Betroffenen tragische Konsequenzen nach sich. Wie schon in Die Dritte Kugel erweisen sich die übernatürlichen Kräfte damit als zweischneidiges Schwert.

Trotz ihres zumeist eher düsteren Ausgangs entfalten Perutz’ auch sprachlich sehr schön gestaltete Werke oft einen gewissen melancholischen Charme, zu dem auch die intensive und überzeugende Schilderung der verschiedenen historischen Epochen beiträgt, die den Hintergrund der Romane bilden. Wer bereit ist, sich auf hochkarätige deutschsprachige Phantastik am Rande des Genres einzulassen, sollte Leo Perutz ausprobieren und wird sicher keine Enttäuschung erleben!