Die Bibliotheka Phantastika erinnert an Hans Bemmann, der heute 90 Jahre alt geworden wäre. Am 27. April 1922 in Leipzig geboren, studierte er nach dem 2. Weltkrieg Musikwissenschaften und Germanistik. Ab 1956 lebte er in Bonn und leitete dort bis 1987 das Lektorat des Borromäus-Vereins. Bis 1993 war er Dozent am Bonner Bibliothekar-Lehrinstitut (Fachhochschule für Öffentliches Bibliothekswesen).

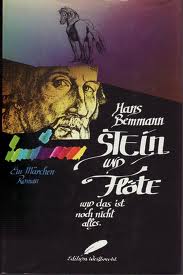

Doch es ist sein Lehrauftrag, den er 1971 – 1983 an der Pädagogischen Hochschule Bonn im Fach Deutsch (Spezialbereich Kinder- und Jugendliteratur) wahrnahm, der sein wohl bekanntestes Buch Stein und Flöte, scheinbar stark beeinflusste. Der Roman zählt mittlerweile zu den Klassikern der deutschsprachigen Fantasyliteratur. In einer märchenartigen Erzählung entfaltet Bemmann hier das Leben Lauschers, der als junger Mann zwei magische Gegenstände erhält. Eigentlich sollten diese Gegenstände ihm Glück bringen, doch in seiner Unerfahrenheit und Naivität trifft Lauscher mehrere falsche Entscheidungen. Lauscher, der eigentlich Gutes vollbringen will, heiligt mit dem Zweck die Mittel und setzt die Gegenstände entgegen ihrer Bestimmung ein. Im Grunde also ein tragischer Antiheld, verbringt er sein Leben damit, die Konsequenzen für diese frühen, aber auch spätere Fehler und zu tragen. Erst spät in seinem Leben (und am Ende des Buches) erlangt Lauscher ein wenig Weisheit und damit auch so etwas wie ein wenig Glück und Frieden.

Doch es ist sein Lehrauftrag, den er 1971 – 1983 an der Pädagogischen Hochschule Bonn im Fach Deutsch (Spezialbereich Kinder- und Jugendliteratur) wahrnahm, der sein wohl bekanntestes Buch Stein und Flöte, scheinbar stark beeinflusste. Der Roman zählt mittlerweile zu den Klassikern der deutschsprachigen Fantasyliteratur. In einer märchenartigen Erzählung entfaltet Bemmann hier das Leben Lauschers, der als junger Mann zwei magische Gegenstände erhält. Eigentlich sollten diese Gegenstände ihm Glück bringen, doch in seiner Unerfahrenheit und Naivität trifft Lauscher mehrere falsche Entscheidungen. Lauscher, der eigentlich Gutes vollbringen will, heiligt mit dem Zweck die Mittel und setzt die Gegenstände entgegen ihrer Bestimmung ein. Im Grunde also ein tragischer Antiheld, verbringt er sein Leben damit, die Konsequenzen für diese frühen, aber auch spätere Fehler und zu tragen. Erst spät in seinem Leben (und am Ende des Buches) erlangt Lauscher ein wenig Weisheit und damit auch so etwas wie ein wenig Glück und Frieden.

So ambivalent wie die Hauptfigur zeigt sich die gesamte Geschichte: sie erscheint beim oberflächlichen Lesen fast kindlich-märchenhaft, erst beim genaueren Hinschauen und sich Einlassen erschließen sich dem Leser die tieferen Bedeutungen und die Lektionen. Doch vielleicht sind genau diese Lektionen das Problem des Buches, beschleicht den Leser doch zwischendurch immer wieder das Gefühl, einen erhobenen Zeigefinger zu erkennen, und viele der Weisheiten erscheinen in der heutigen Zeit ein wenig abgegriffen.

Stein und Flöte, und das ist noch nicht alles erschien 1983 und war der erste Roman, den Hans Bemmann unter seinem richtigen Namen veröffentlichte. Vorher erschienen Jäger im Park (1961) und Lästiger Besuch (1963) unter dem Pseudonym Hans Martinson.

1984 erscheint mit Erwins Badezimmer, oder die Gefährlichkeit der Sprache eine Dystopie aus Bemmanns Feder, die in Briefform gehalten ist. In einer Welt, in der die Vereinfachung der Sprache vorangetrieben wird, um die Menschen zu unterdrücken, leitet Erwin von seiner illegalen Microfiche-Bibliothek aus seinem Badezimmer die Untergrundbewegung. Durch einen Zufall lernt der brave Sprachwissenschaftler Albert S. Erwin kennen und stolpert so in eine Welt der mehrdeutigen Sprache und lernt so, seine Umgebung auf eine ganz neue Art zu sehen.

Mit Der Stern der Brüder (1986) wendet sich Bemmann der reinen Phantastik zu und schildert das Leben zweier Brüder, die sich für die entgegengesetzten Seiten eines politischen Konfliktes entscheiden.

Die Trilogie Die Verzauberten erzählt die Geschichte eines Geschichtsprofessors, dessen Begegnung mit einer bezaubernden Frau ihn in eine Märchenwelt versetzt, in der er sie sucht, umwirbt und letztendlich auch findet. Während der erste Teil Die beschädigte Göttin (1990) die Begnung aus der Sicht des Professors erzählt, stellt der zweiter Teil Die Gärten der Löwin (1993) die Sicht der Frau dar. Im dritten Teil Massimo Battisti – Von einem, der das Zaubern lernen wollte (1998) werden viele Unklarheiten aus den ersten beiden Bänden durch den Magier Massimo Battisti aufgelöst.