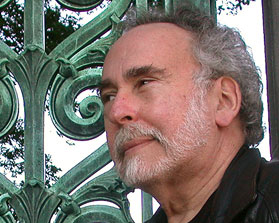

Bibliotheka Phantastika gratuliert Tom De Haven, der heute 65 Jahre alt wird. Die literarische Karriere des am 01. Mai 1949 in Bayonne, New Jersey, geborenen Tom De Haven begann mit Freaks’ Amour (1979), einem Roman, den der Autor selbst als near-future fantasy bezeichnet. Knapp einen Monat vor dem Reaktorunfall von Three Mile Island erschienen, erzählt er die Geschichte einer  Handvoll Menschen, die durch die bei einer Atomkatastrophe in New Jersey freigesetzte radioaktive Strahlung verändert wurden und nun – ausgegrenzt und ghettoisiert – gezwungen sind, bizarre “Freakshows” zur Belustigung der normalen Menschen aufzuführen, um zu überleben. 1980 folgte ein Krimi und 1985 der erste von drei Romanen, die später als Funny Papers Trilogy bekannt wurden und anhand der fiktiven Comicfigur Derby Dugan und ihres ebenso fiktiven Schöpfers die Entwicklung und Bedeutung der amerikanischen Comics und ihrer Macher vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts (die Hochphase der Underground Comics) mit leicht phantastischen Untertönen nachzeichnen.

Handvoll Menschen, die durch die bei einer Atomkatastrophe in New Jersey freigesetzte radioaktive Strahlung verändert wurden und nun – ausgegrenzt und ghettoisiert – gezwungen sind, bizarre “Freakshows” zur Belustigung der normalen Menschen aufzuführen, um zu überleben. 1980 folgte ein Krimi und 1985 der erste von drei Romanen, die später als Funny Papers Trilogy bekannt wurden und anhand der fiktiven Comicfigur Derby Dugan und ihres ebenso fiktiven Schöpfers die Entwicklung und Bedeutung der amerikanischen Comics und ihrer Macher vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts (die Hochphase der Underground Comics) mit leicht phantastischen Untertönen nachzeichnen.

Nach zwei SF-Jugendbüchern und dem Script zu Neuromancer: The Graphic Novel (1989), der Comicadaption von William Gibsons weltbekanntem, stilbildendem Cyberpunk-Roman, wandte er sich schließlich dem Werk zu, dem er seine Erwähnung in diesem Blog verdankt: den dreibändigen Chronicles of the King’s Tramp. In Walker of Worlds (1990) lernen wir Jack kennen, einen Weltenwanderer, der auf der Flucht vor einem übermächtigen Feind im New York des ausgehenden 20. Jahrhunderts auftaucht und dadurch das Leben einiger sehr unterschiedlicher Menschen beeinflusst. Er braucht diese Menschen, denn er muss Gefährten um sich scharen und in seine eigene Welt Lostwithal zurückkehren, um sich dort dem Mage of Four, Mage of Luck entgegenzustellen, dessen Pläne nicht nur Lostwithal, sondern alle Welten (oder auch das ganze Universum) zu vernichten drohen. Während im ersten Band hauptsächlich unsere Erde Schauplatz der Handlung ist (auf der allerdings immer mal wieder sehr merkwürdige Dinge geschehen), spielt The-End-of-Everything-Man (1991) in Jacks Heimatwelt, die für die ihn begleitenden Menschen einige nicht nur angenehme Überraschungen bereithält. Und die Tatsache, dass Jacks Erzfeind ein Monster zu erschaffen beabsichtigt, das “the End of Everything” herbeiführen soll, macht ihre Situation nicht einfacher. In The Last Human (1992) landen Jack und seine Gefährten schließlich im “Undermoment”, einem Labyrinth, das sich jenseits der Zeit befindet und gleichzeitig das Fundament der verschiedenen Welten (im Original “Moments”) darstellt. Und auch hier gibt es ein Wesen, das alles zu vernichten droht: die Queen of Noise, deren Schreie Tod und Verderben bringen …

Es ist nicht leicht, diese Trilogie – die als Der Tramp des Königs mit den Einzeltiteln Der Weltenbote, Der Endzeit-Magier (beide 1993) und Das Königsschwert (1994) auch auf Deutsch erschienen ist – zu beschreiben, ohne allzu viel zu verraten, und es ist erst recht nicht leicht, sie ins Genre einzuordnen, denn De Haven mischt altbekannte, aber häufig leicht verfremdete Fantasymotive mit Elementen aus anderen Genres; dabei verwendet er einen durchaus literarischen Stil, schreckt aber keineswegs vor drastischen (bzw. drastisch beschriebenen) Szenen zurück. Wie auch immer man das Ergebnis einordnen mag – wer auf ausgefeiltes Worldbuilding steht, wird weniger auf seine Kosten kommen als Leser und Leserinnen, die sich dafür interessieren, wie ganz normale Menschen mit für sie fremden, ungewohnten Situationen klarkommen – die Chronicles of the King’s Tramp mit ihrer Queste der ganz anderen Art sind ein interessantes Beispiel dafür, was in der Fantasy möglich ist, wenn man sich von den gängigen Formeln und Motiven löst.

Nach seinem Ausflug in die (nicht ganz so klassische) Fantasy hat Tom De Haven u.a. noch einen weiteren phantastischen Roman für Jugendliche geschrieben und sich vor allem wieder seiner alten Liebe, den Comics zugewandt. Das Ergebnis sind u.a. die Bände zwei und drei seiner Funny Papers Trilogy, der Roman It’s Superman (2005), in dem die Jugend von Clark Kent im ländlichen Amerika und seine Entwicklung zum “Man of Steele” geschildert wird, und das Sachbuch Our Hero: Superman on Earth (2011), in dem De Haven zeigt, dass Supermans Geschichte eigentlich eine typisch amerikanische ist.

Außerdem möchten wir diesen Tag nutzen, um an Joel Rosenberg zu erinnern, der heute 60 Jahre alt geworden wäre. Im Gegensatz zu seinem bereits erwähnten Kollegen Tom De Haven (mit dem er außer dem gleichen Geburtstag wenig gemein haben dürfte) ist der am 01. Mai 1954 in Winnipeg in der kanadischen Provinz Manitoba geborene, aber seit seiner Kindheit in den USA lebende Joel Rosenberg ein fast schon typischer Fantasyautor, dessen Romane und Geschichten von wenigen Ausnahmen abgesehen fast immer mitten im Genre angesiedelt waren. Dies wurde bereits bei seinem Erstling The Sleeping Dragon (1983) deutlich, der den Auftakt zu Rosenbergs umfangreichstem und wohl auch bekanntestem und erfolgreichstem Zyklus Guardians of the Flame bildet.

In The Sleeping Dragon wird eine aus College-Studenten und -Studentinnen bestehende Rollenspielrunde auf magische Weise in ihre Spielwelt transportiert und muss daraufhin lernen, sich in der für sie plötzlich real gewordenen Umgebung zu behaupten bzw. zunächst einmal einfach nur zu überleben. Da ihnen im Rahmen des Übergangs – der sich im weiteren Verlauf der Handlung als von langer Hand geplanter Schachzug im Konflikt zweier Magier herausstellen wird – zusätzliche, in ihrer neuen Welt überaus wichtige Fähigkeiten verliehen wurden, gelingt ihnen das auch. Und da sie ihre in unserer Welt erworbenen Einstellungen und ethisch-moralischen Vorstellungen ebenfalls mitgebracht haben, lässt sich ihr Anführer Karl Cullinane nur zu leicht von der Matriarchin der “Healing Hand Society” (einer religiösen Gemeinschaft) beauftragen, der Sklaverei ein Ende zu setzen, was ihn und seine Mitstreiter logischerweise in einen Konflikt mit der mächtigen Sklavenhändlergilde führt. Dieser, sich über einen längeren Zeitraum erstreckende Konflikt wird vor allem in den Folgebänden The Sword and the Chain (1984), The Silver Crown (1985) und The Heir Apparent (1987) thematisiert, während es in The Warrior Lives (1989), The Road to Ehvenor (1991) und The Road Home (1995) um kleinere Abenteuer der mittlerweile schon ziemlich in die Jahre gekommenen ehemaligen Rollenspieler in einer nicht zuletzt durch ihre Taten bzw. ihre Anwesenheit veränderten Welt geht. In den unschwer erkennbaren literarischen Vorlagen nachempfundenen letzten drei Romanen des Zyklus – Not Exactly the Three Musketeers (1999), Not Quite Scaramouche (2001) und Not Really the Prisoner of Zenda (2003) spielen sie schließlich nur noch eine Nebenrolle und überlassen die Bühne neuen Protagonisten.

Joel Rosenbergs zehnbändiger Zyklus um Die Hüter der Flamme, dessen erste sechs Romane unter eben diesem Obertitel als Die Welt des Meisters, Das Schwert des Befreiers (beide 1987), Die Krone des Siegers (1988), Der Erbe der Macht (1989), Das Vermächtnis des Kriegers (1990) und Die Straße nach Ehvenor (1992) auch auf Deutsch erschienen sind, ist eine unterhaltsame Abenteuerfantasy, in deren Mittelpunkt allerdings über weite Strecken ein ernstes und ernstzunehmendes Thema steht, das durchaus angemessen behandelt wird. Dies und die Tatsache, dass die Welt der Guardians kein statisches Gebilde ist, sondern sich im Lauf der Jahre gesellschaftliche Veränderungen ergeben, die für neue Probleme sorgen, macht diesen Zyklus trotz des einen oder anderen berechtigten Einwands – etwa im Hinblick auf die Rollen, die die Rollenspielerinnen in der anderen Welt spielen – zu einem der lesenswerteren Beispiele für von Rollenspielen inspirierte oder in irgeneinem Zusammenhang mit ihnen stehende Werke. Für deutsche Leser und Leserinnen ist natürlich bedauerlich, dass die Hüter hierzulande genau einen Band zu früh abgebrochen wurden, denn nach The Road Home folgt eine – durch den Wechsel der Hauptfiguren deutlich erkennbare – Zäsur.

In den 20 Jahren zwischen dem Erscheinen des ersten und des letzten Bands der Guardians hat Rosenberg noch drei weitere Zyklen verfasst: auf einen vierbändigen SF-Zyklus in den 80ern folgte mit D’Shai (1991) und dessen Fortsetzung The Hour of the Octopus (1994) ein Fantasy-Zweiteiler in einem originell gestalteten, aber mit rigiden gesellschaftlichen Normen ausgestatteten asiatischen Setting, dessen Held alsbald in Konflikt mit besagten Normen gerät. Doch auch, wenn seine Talente zunächst nicht ins System zu passen scheinen – Kami Khuzud ist ein verdammt schlauer Bursche, dem es letztlich nicht nur gelingt, einen ominösen Mordfall aufzuklären, sondern auch für sich einen Platz in dieser Welt zu finden. Wie ihm das gelingt, zeigt Rosenberg in zwei augenzwinkernd mit leichter Hand erzählten Fantasykrimis, die mit ihrer sympathischen Hauptfigur, vor allem aber mit ihrem phantasievoll ausgestalteten Setting punkten können. Wesentlich konventioneller ist demgegenüber die aus den drei Romanen The Fire Duke (1995), The Silver Stone (1996) und The Crimson Sky (1998) bestehende Trilogie The Keeper of the Hidden Ways ausgefallen, in der es – ähnlich wie in Rosenbergs erstem Zyklus – Menschen aus unserer Welt in eine phantastische, mit Elementen aus der nordischen und der keltischen Mythologie angereicherte Anderswelt verschlägt.

Nachdem Joel Rosenberg mit Murder in Lamut (2002; dt. Die drei Krieger (2003)), dem zweiten Band der Legends of the Riftwar, einen wieder als Fantasykrimi gestalteten, aber nicht sonderlich bemerkenswerten Beitrag zu Raymond Feists Riftwar Universe geleistet hatte, verfasste er mit Paladins (2004) und Paladins II: Knight Moves (2006) einen gelegentlich auch unter dem Obertitel Mordred’s Heirs laufenden Zweiteiler, in dem er sich dem Artus-Mythos zuwendet. Allerdings hat in diesem Fall Mordred Artus besiegt und eine eigene Dynastie gegründet.

Danach ist Joel Rosenberg – zumindest als Autor phantastischer Romane – verstummt, und am 02. Juni 2011 ist er im Alter von 57 in seinem Heimatort Minneapolis an den Folgen einer Atemdepression überraschend verstorben.

The Eye of the Night (2002) hat eine Menge mit der Chalion-Reihe von Lois McMaster-Bujold gemein, vor allem dahingehend, dass es eine Gruppe von sehr liebenswert dargestellten Menschen zeigt, die in direkte und nicht immer einfache Interaktion mit dem Göttlichen treten, als Prophet, Heiliger oder Priester. Anders als bei Chalion scheinen die vier eigensinnigen Götter in The Eye of the Night jedoch nicht recht daran interessiert zu sein, dass der Weltuntergang droht. Die Reise der drei Hauptfiguren in den Norden, wo die Verheerung schon so weit vorangeschritten ist, dass postapokalyptische Zustände herrschen (und zwar so, wie man sich die Sache ungefähr im Mittelalter vorgestellt hat), ist das eigentlich Spannende an dem Roman, weil er dadurch die beiden Subgenres der charakterzentrierten Questenfantasy und der Endzeitgeschichte verbindet.

The Eye of the Night (2002) hat eine Menge mit der Chalion-Reihe von Lois McMaster-Bujold gemein, vor allem dahingehend, dass es eine Gruppe von sehr liebenswert dargestellten Menschen zeigt, die in direkte und nicht immer einfache Interaktion mit dem Göttlichen treten, als Prophet, Heiliger oder Priester. Anders als bei Chalion scheinen die vier eigensinnigen Götter in The Eye of the Night jedoch nicht recht daran interessiert zu sein, dass der Weltuntergang droht. Die Reise der drei Hauptfiguren in den Norden, wo die Verheerung schon so weit vorangeschritten ist, dass postapokalyptische Zustände herrschen (und zwar so, wie man sich die Sache ungefähr im Mittelalter vorgestellt hat), ist das eigentlich Spannende an dem Roman, weil er dadurch die beiden Subgenres der charakterzentrierten Questenfantasy und der Endzeitgeschichte verbindet. Auf die entsprechende Fortsetzung mussten die Leser von Raum jedoch einige Jahre warten, denn mit Arcane (1978) veröffentlichte Carl Sherrell als Nächstes einen mehr der High Fantasy zuneigenden, deutlich umfangreicheren Roman, der in einer Welt spielt, die von den Regeln des Tarot beherrscht wird. Danach folgte mit The Space Prodigal (1981) ein SF-Roman, und so vergingen insgesamt zehn Jahre, ehe Sherrell in Raums Welt zurückkehrte.

Auf die entsprechende Fortsetzung mussten die Leser von Raum jedoch einige Jahre warten, denn mit Arcane (1978) veröffentlichte Carl Sherrell als Nächstes einen mehr der High Fantasy zuneigenden, deutlich umfangreicheren Roman, der in einer Welt spielt, die von den Regeln des Tarot beherrscht wird. Danach folgte mit The Space Prodigal (1981) ein SF-Roman, und so vergingen insgesamt zehn Jahre, ehe Sherrell in Raums Welt zurückkehrte.