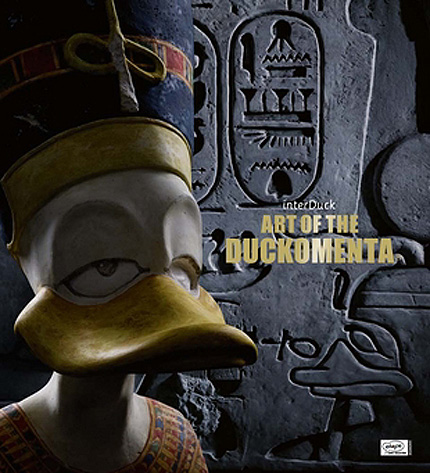

Der Bildband Art of the Duckomenta zeigt die Kunstwerke der Künstlergruppe interDuck, die leichtfüßig die Kunstgeschichte neumalt und -zeichnet. Protagonisten sind Donald, Dagobert, Daisy & Co., und sie alle begegnen uns in den größten Kunstschätzen unserer Kultur. Humorvolle Begleittexte in englischer, französischer und deutscher Sprache vervollständigen das perfekte Bild des Duck-Universums, was viele Leser in ihrer Kindheit als ihr Zuhause bezeichnet haben dürften.

Der Bildband Art of the Duckomenta zeigt die Kunstwerke der Künstlergruppe interDuck, die leichtfüßig die Kunstgeschichte neumalt und -zeichnet. Protagonisten sind Donald, Dagobert, Daisy & Co., und sie alle begegnen uns in den größten Kunstschätzen unserer Kultur. Humorvolle Begleittexte in englischer, französischer und deutscher Sprache vervollständigen das perfekte Bild des Duck-Universums, was viele Leser in ihrer Kindheit als ihr Zuhause bezeichnet haben dürften.

– Jugend und Bohème haben stets eine eigene Vorstellung, wie man Spießbürger am besten ärgern kann. “Kunst kommt von Quälen”, behauptet die Avantgarde. Sie verbringt ihre Tage im Café, malt Rauchkringel in die Luft und trinkt Absinth. Sie nennt dies Arbeit. Mit dem Impressionismus hätte man jetzt eigentlich Geld verdienen können, aber das wäre gegen jede Künstlerehre. So malen die einen wieder, was sie sehen, und die anderen, was das Publikum nicht sehen möchte. In so manchen Fällen sind das Enten. –

– La Bohème, S. 206

Von A wie Agamemdux bis Z wie Zorngiebel: in Art of the Duckomenta dreht sich alles um das geflügelte Wort und Bild. Es mag manchen Leser erstaunen, doch die europäische Kunstgeschichte wurde maßgeblich von Enten bestimmt – ein Fakt, der so oft unter den Teppich gekehrt wird, dass ihm jetzt ein ganzer Bildband gewidmet wurde. Die größte Kunst dieses außergewöhnlichen Kunstbandes ist die konsequEnte Inszenierung einer Parallelwelt, in der Troja mit der Trojanischen Ente beschenkt wird, Wagner dank Schnabel erstmals gutmütig aussieht und die Kunstrichtung „Baumaus“ für Furore sorgt. Von Vor- bis Nachwort, von Ägyptischer Kunst bis hin zur Kunst der Moderne, die Inszenierung ist perfekt und meistert den Spagat zwischen Klamauk und Satire mühelos. Die gelbschnäbeligen Helden unserer Kindheit sind, so wird dem Leser mehr als deutlich bewusst, erwachsen geworden, denn war „ernsthafte“ Kunst und die intellektuelle Kunstbetrachtung nicht immer eine Erwachsenendomäne, eine fremde Welt, zur der einem als Kind auch mit viel Phantasie kein Zugang gewährt wurde? Die im Bildband dargestellten Kunstwerke richten sich, und auch das wird schnell deutlich, endlich an das Kind in uns, denn wie heißt es so schön? Kunst kommt von ZACK BOING KREISCH!

Liebevoll und spöttisch zugleich werden die Spielräume der Bildinterpretation ausgereizt, dass es für Leser wie mich, die in der Schule den Kunstleistungskurs belegten, weil sie nicht wussten, was sie taten, eine wahre Freude ist. Weder Martin Luther noch Louis XIV. sind sicher vor dem Medium „Comic“, welches seine vierfingrigen Hände nach allen Epochen ausstreckt und alle wichtigen Künstlerpersönlichkeiten und deren Opfer zu fassen bekommt. Die Begleittexte sind, neben den meisterlich verfremdeten Kunstwerken, die weit über die bloße Verschnabelisierung hinausgeht, das i-Tüpfelchen des Werkes. Hintergründe werden erdichtet, Jugendbewegungen erdacht und Künstlerschicksale enten anders, als gedacht; neben all der Phantasterei verliert der Leser jedoch nie den Bezug zu unserer realen Kunstwelt (die, nebenbei erwähnt, ohne all die Federn, Zwicker und Matrosenanzüge danach einfach etwas farblos wirkt). Denn nicht zuletzt ist der Bildband ein leicht-, wenn auch plattfüßiger Spaziergang durch mehr als 4000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte. Wie nebenbei lernt der Leser nicht nur allerlei Jahreszahlen, sondern bekommt etwas zurück, was er vielleicht auf dem halben Weg zwischen Kindheit und Erwachsensein verloren hat: die Begeisterung für (komische) Kunst und die insgeheime Freude an wunderbaren Albernheiten.

Für all diejenigen also, deren Herz nicht für, sondern in einer Entenbrust schlägt, sowie für alle Kunst-, Quack- und Quatschinteressierte ist Art of the Duckomenta eine wahre Schatzgrube zum Blättern, Lesen und vergnüglichen Entellektualisieren.