Bibliotheka Phantastika erinnert an Thomas Burnett Swann, der heute 85 Jahre alt geworden wäre. Es hat in der Fantasy immer wieder Autoren und Autorinnen gegeben, deren Werke sich von denen ihrer Zeitgenossen – vom (natürlich immer zeitabhängig) gerade angesagten Fantasy-Mainstream – deutlich unterschieden haben, und der am 12. Oktober 1928 in Tampa, Florida, geborene Thomas Burnett Swann ist ein solcher Autor. Nach seinem Studium schlug Swann zunächst eine Laufbahn als Universitätsdozent ein, veröffentlichte aber in den 50er Jahren bereits etliche Gedichte, auf die 1958 in der Juli-Ausgabe von Fantastic Universe mit “Winged Victory” seine erste Fantasystory folgte. In den 60er Jahren wurde zunächst das englische Magazin Science Fantasy der Hauptabnehmer für seine Geschichten bzw. Swann einer der Stammautoren des Magazins. Beginnend mit “The Dryad Tree” (1960) erschienen hier u.a. “Where is the Bird of Fire?” (1962; 1976 zum handlungschronologisch letzten Band der Latium Trilogy erweitert), “The Dolphin and the Deep” (1963) und “Vashti” (1965).

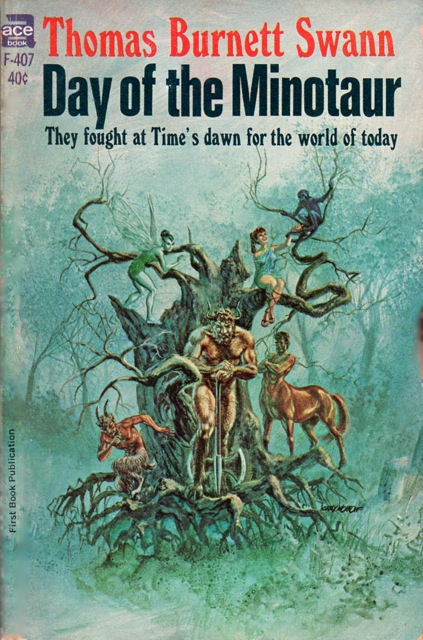

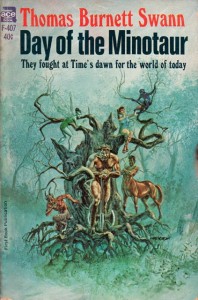

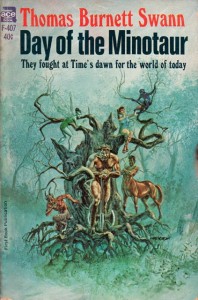

Auch Swanns erster Roman wurde als dreiteiliges Serial unter dem Titel “The Blue Monkeys” in Science Fantasy vorveröffentlicht (1964/65), ehe er als Day of the Minotaur (1966) als Taschenbuch auf den Markt kam. Day of the Minotaur (dt. Die Stunde des  Minotauren (1978)), der als Erstes geschriebene und veröffentlichte, handlungschronologisch aber letzte Teil der Minotaur Trilogy, erzählt die Geschichte von Eunostos, dem letzten Minotauren, dem vielleicht eindruckvollsten Bewohner des kretischen Zauberwalds, in dem allerlei mythologische Geschöpfe – Zentauren, Dryaden, Artemisbären und andere – ein friedliches Leben führen. Eunostos’ Leben wird durch seine scheue Liebe zu Thea, der Tochter des kretischen Königs und einer Dryade, ein bisschen aufregender, aber das ist kein Vergleich zu der Aufregung, die es gibt, als die kriegerischen Achäer die Insel heimsuchen. Die vom Festland übergesetzten Eroberer fühlen sich nicht an die alten Regeln und Tabus gebunden, sondern symbolisieren eine neue Weltordnung, der die Geschöpfe des Zauberwalds nichts entgegenzusetzen haben. Das gilt auch für Eunostos, so beeindruckend sein Erscheinungsbild auch sein mag …

Minotauren (1978)), der als Erstes geschriebene und veröffentlichte, handlungschronologisch aber letzte Teil der Minotaur Trilogy, erzählt die Geschichte von Eunostos, dem letzten Minotauren, dem vielleicht eindruckvollsten Bewohner des kretischen Zauberwalds, in dem allerlei mythologische Geschöpfe – Zentauren, Dryaden, Artemisbären und andere – ein friedliches Leben führen. Eunostos’ Leben wird durch seine scheue Liebe zu Thea, der Tochter des kretischen Königs und einer Dryade, ein bisschen aufregender, aber das ist kein Vergleich zu der Aufregung, die es gibt, als die kriegerischen Achäer die Insel heimsuchen. Die vom Festland übergesetzten Eroberer fühlen sich nicht an die alten Regeln und Tabus gebunden, sondern symbolisieren eine neue Weltordnung, der die Geschöpfe des Zauberwalds nichts entgegenzusetzen haben. Das gilt auch für Eunostos, so beeindruckend sein Erscheinungsbild auch sein mag …

In gewisser Hinsicht steht Day of the Minotaur stellvertretend für Swanns gesamtes Werk, denn seine Romane und Geschichten kreisen letztlich alle auf vielfältige und durchaus unterschiedliche Weise um zwei immer gleiche Themen: den Zusammenprall zweier Konzepte, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten – und um die Liebe. Ob es Sonne und Mond sind, die sich gegenüberstehen, oder Vernunft und Magie, das männliche und das weibliche Prinzip oder Patriarchat und Matriarchat – das Ergebnis des Aufeinandertreffens dieser Konzepte ist klar, und was dabei ebenfalls meist auf der Strecke bleibt, ist die Liebe, denn Swanns (nie aufdringliche) Liebesgeschichten enden fast immer tragisch oder zumindest unglücklich. Genauso klar ist auch, wo die Sympathien des Autors liegen: bei den magischen Wesen und Geschöpfen, die schon lange nicht mehr Teil unserer Geschichte, sondern nur noch Bestandteil unserer Mythen sind. Thomas Burnett Swanns Romane sind vergleichsweise dünn – man müsste mehr als ein halbes Dutzend von ihnen zusammenfassen, um auf den Umfang eines zeitgenössischen epischen Fantasyromans zu kommen –, und sie sind leise und ziemlich unspektakulär; man könnte sie ein bisschen despektierlich auch als Vorgarten-Fantasies bezeichnen. Doch wenn man seine Romane und Geschichten in ihrer Gesamtheit betrachtet, wird erkennbar, dass dieser Autor, der von der Antike fasziniert war und eine Mary Renault einem J.R.R. Tolkien vorgezogen hat, einen elegischen Abgesang auf das Verschwinden der Magie aus unserer Welt und unserem Leben verfasst hat und uns damit einen Blick in eine Vergangenheit gewährt, die für immer dahin ist.

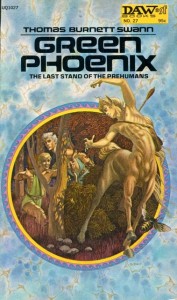

Doch um dieses Gesamtbild zu erkennen, muss man einen Schritt zurücktreten, denn Swann hat keinen Zyklus im engeren Sinn geschrieben. Was seine Romane und Geschichten eint, ist vor allem das Thema; nur in Ausnahmefällen – wie etwa in den beiden Trilogien – sind sie durch die Figuren miteinander verbunden. Außerdem hat er nicht nur besagte Trilogien “rückwärts” verfasst (d.h. Entstehungschronologie und Handlungschronologie verlaufen entgegengesetzt), sondern ist generell nach Lust und Laune kreuz und quer in den Epochen herumgesprungen. Aber wenn man genau hinschaut, lässt sich so etwas wie ein Hauptstrang erkennen, der mit The Minikins of Yam (1976; dt. Die tanzenden Zwerge von Yam (1980)) im alten Ägypten beginnt, über die im minoischen Kreta spielende Minotaur Trilogy – Cry Silver Bells (1977; dt. Der letzte Minotaurus (1980)), The Forest of Forever (1971; dt. Der letzte Minotaur (1977)) und Day of the Minotaur (1966) – zu Moondust (1 968; hier ist das biblische Jericho der Schauplatz) und weiter zu der an Vergils Aeneis angelehnten Latium Trilogy – Queens Walk in the Dusk (1977; die tragische Geschichte von Dido und Aeneas), Green Phoenix (1972; dt. Der grüne Phönix (1978)) und Lady of the Bees (1976; dt. Die Bienenkönigin (1979)) – führt, und dann weiter zu Wolfwinter (1972; eine Geschichte über Sappho und italische Faune und in gewisser Hinsicht ein Brückenschlag zwischen griechischer und römischer Antike) und The Weirwoods (1965 bzw. 1967; hier droht den Bewohnern der etruskischen Wälder das gleiche Schicksal wie ihren Verwandten auf Kreta), um nur die Romane zu nennen. In The Gods Abide (1976; dt. Die heimlichen Götter (1980)) verlassen die magischen Geschöpfe im vierten nachchristlichen Jahrhundert den Mittelmeerraum, da zu diesem Zeitpunkt das Christentum hier endgültig gesiegt hat, und fliehen auf die britischen Inseln, wo wir sie mehr als tausend Jahre später in Will-O-The-Wisp (1974 bzw. 1976; dt. Der goldene Riese (1978)) und The Not-World (1975; dt. Die Nicht-Welt (1977)) in abgelegenen, versteckten Enklaven – wenn auch nur noch als Schatten ihrer selbst – wiederfinden.

968; hier ist das biblische Jericho der Schauplatz) und weiter zu der an Vergils Aeneis angelehnten Latium Trilogy – Queens Walk in the Dusk (1977; die tragische Geschichte von Dido und Aeneas), Green Phoenix (1972; dt. Der grüne Phönix (1978)) und Lady of the Bees (1976; dt. Die Bienenkönigin (1979)) – führt, und dann weiter zu Wolfwinter (1972; eine Geschichte über Sappho und italische Faune und in gewisser Hinsicht ein Brückenschlag zwischen griechischer und römischer Antike) und The Weirwoods (1965 bzw. 1967; hier droht den Bewohnern der etruskischen Wälder das gleiche Schicksal wie ihren Verwandten auf Kreta), um nur die Romane zu nennen. In The Gods Abide (1976; dt. Die heimlichen Götter (1980)) verlassen die magischen Geschöpfe im vierten nachchristlichen Jahrhundert den Mittelmeerraum, da zu diesem Zeitpunkt das Christentum hier endgültig gesiegt hat, und fliehen auf die britischen Inseln, wo wir sie mehr als tausend Jahre später in Will-O-The-Wisp (1974 bzw. 1976; dt. Der goldene Riese (1978)) und The Not-World (1975; dt. Die Nicht-Welt (1977)) in abgelegenen, versteckten Enklaven – wenn auch nur noch als Schatten ihrer selbst – wiederfinden.

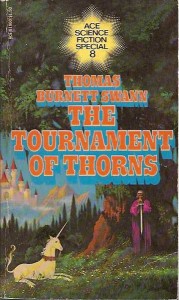

Ein bisschen abseits dieses Hauptstrangs angesiedelt sind How Are the Mighty Fallen (1974; eine Geschichte, die im biblischen Judäa zur Zeit König Sauls spielt und in der es nicht nur um die Auseinandersetzung zwischen Jahwe- und Astarte-Gläubigen, sondern auch um eine homoerotische Liebesbeziehung geht), The Tournament of Thorns (1976; ein aus zwei längeren Erzählungen entstandener, im Mittelalter spielender Roman) und The Goat Without Horns (1970 bzw. 1971; dt.  Prinzessin der Haie (1979), eine im 19. Jahrhundert in der Karibik spielende Geschichte um eine nach viktorianischen Maßstäben ziemlich unmögliche Liebe, einen mörderischen, ganz besonderen Hai und einen klugen Delphin).

Prinzessin der Haie (1979), eine im 19. Jahrhundert in der Karibik spielende Geschichte um eine nach viktorianischen Maßstäben ziemlich unmögliche Liebe, einen mörderischen, ganz besonderen Hai und einen klugen Delphin).

Der letztgenannte ist vielleicht Swanns schwächster Roman, wie generell seine “moderneren” (d.h. die im 17., 18. und 19. Jahrhundert angesiedelten) Romane schwächer sind als jene Werke, die die Antike zum Schauplatz haben. Oder, um es positiv auszudrücken: wer Swanns beste Werke lesen will, sollte zur Minotaur oder Latium Trilogy, zu Wolfwinter oder How Are the Mighty Fallen greifen, oder auch zu Geschichten wie “Where is the Bird of Fire?” (sozusagen die Essenz von Lady of the Bees und dem aus ihr entstandenen Roman absolut gleichwertig) oder “The Manor of Roses” (eine für den Hugo Award nominierte Erzählung, die später in The Tournament of Thorns aufgegangen ist), oder auch – wenn er oder sie über eine ähnlich sentimentale Ader verfügt wie der Verfasser dieser Zeilen – zu “Bear” (die vom tragischen Schicksal eines gutherzigen, aber ein bisschen einfältigen Bären erzählt). In all diesen Romanen und Geschichten wird man – so man sich auf sie einlässt – eine ähnliche Atmosphäre finden, eine mal mehr, mal weniger melancholische Grundstimmung, die allerdings fast immer Raum für gelegentliche heitere Momente lässt. Was durchaus ein bisschen erstaunlich ist, denn Thomas Burnett Swann hat in den so überaus produktiven letzten Jahren seines Lebens an einer Krebserkrankung gelitten, der er am 05. Mai 1976 im Alter von gerade einmal 47 Jahren erlegen ist. Queens Walk in the Dusk, seinen letzten Roman, hat er quasi auf dem Totenbett geschrieben. Sein nächstes Projekt wäre ein Roman über die biblische Ruth gewesen, und niemand weiß, was er sonst noch vielleicht alles zu Papier gebracht hätte.

Wie im Text erkennbar, sind von 1977 bis 1980 mehrere von Swanns Romanen auf Deutsch erschienen, ebenso eine seiner beiden Kurzgeschichtensammlungen (Where is the Bird of Fire? (1970) als Der Feuervogel (1979)); was die Freude daran allerdings spürbar mindert, sind die teilweise nicht sonderlich geglückten Übersetzungen, die Swanns poetischem Stil und der trotz aller Melancholie häufig heiteren, Lebensfreude vermittelnden Atmosphäre der Originale nur selten gerecht werden. Doch so wünschenswert adäquate Neuübersetzungen auch wären, so unwahrscheinlich und – mit Blick auf den derzeitigen Publikumsgeschmack bzw. die derzeit angesagten Themen, Motive und erzählerischen Standards – wenig erfolgversprechend dürften sie sein.

Als ein ägyptischer Hobbykoch den weiten Weg nach Arizona unternimmt, nur um ein uraltes Rezeptbuch aus Atticus Sammlung zu erwerben, ahnt der Druide bereits, dass hier etwas im Argen liegt, und lehnt den Verkauf ab. Sein Besucher erweist sich prompt auch als Hobbydieb und klaut Atticus das Buch vor der Nase weg. Grund genug, die Verfolgung aufzunehmen und eine Reise ins Land der Pharaonen zu anzutreten.

Als ein ägyptischer Hobbykoch den weiten Weg nach Arizona unternimmt, nur um ein uraltes Rezeptbuch aus Atticus Sammlung zu erwerben, ahnt der Druide bereits, dass hier etwas im Argen liegt, und lehnt den Verkauf ab. Sein Besucher erweist sich prompt auch als Hobbydieb und klaut Atticus das Buch vor der Nase weg. Grund genug, die Verfolgung aufzunehmen und eine Reise ins Land der Pharaonen zu anzutreten.