Bibliotheka Phantastika gratuliert Paul Hazel, der heute 70 Jahre alt wird. Der am 01. Juli 1944 in Bridgeport, Connecticut, geborene Paul E. Hazel ist einer der (gar nicht so wenigen) Autoren, die in der Fantasy nur ein kurzes Gastspiel gegeben haben. Im Gegensatz zu manchen anderen Autoren, die sich vorher oder nachher anderen Genres zugewandt haben, ist Hazel dabei in seinem gerade einmal vier Romane und zwei Kurzgeschichten umfassenden schriftstellerischen Schaffen der Fantasy praktisch immer treu geblieben – und hat sie letztlich auch bereichert.

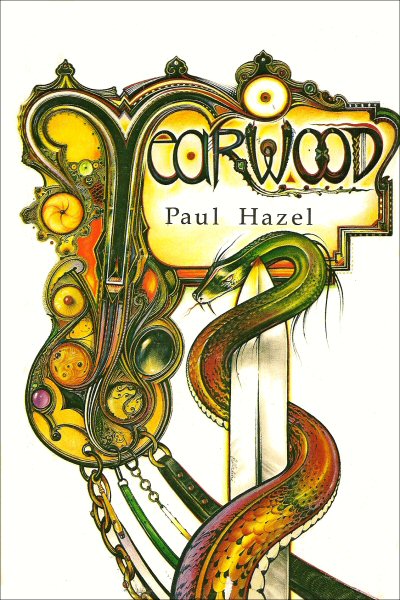

Drei von Paul Hazels Romanen bilden die Trilogie The Finnbranch, in deren Auftaktband Yearwood (1980) sich ein anfangs namenloser, später Finn genannter Ich-Erzähler auf eine Reise durch eine einerseits vertraute – da sich in ihr etliche Elemente aus der keltischen Mythylogie finden lassen –, andererseits ungewöhnlich düster und bedrohlich wirkende Welt begibt, deren Wunder häufig auch Gefahren sind. Finn, ein Bastard und der Sohn einer Hexe, ist auf der Suche nach seinem Vater und seiner Bestimmung, und Hazel schildert seine Queste bzw. deren Episoden in Sätzen, die wie gemeißelt wirken, auf eine ungemein kraftvolle und eindringliche Weise, erschafft Bilder von archaischer Wucht. Was den ganzen Roman eher zu einer Abfolge locker miteinander verbundener Geschehnisse (mit kaum zu entschlüsselndem Symbolgehalt) macht, als zu einer stringent durchgezogenen Erzählung. Hinzu kommt, dass Finn nicht unbedingt eine sympathische Figur ist, auch wenn man ihm zugestehen muss, dass er sich von Anfang an auf einem seit den Tragödien der alten Griechen vorgezeichneten Weg befindet, der nur ein ganz bestimmtes Ende nehmen kann.

Während der Plot als solcher in Yearwood zwar hinter Hazels Sprachgewalt zurücktritt, aber immer noch erkennbar ist (und sich in seiner grundlegenden Struktur nicht von dem vieler anderer Fantasyquesten unterscheidet), zerfällt in Undersea (1982) die Handlung endgültig in (noch symbolbeladenere) Episoden, deren Zuordnung zum großen Ganzen noch schwerer fällt. Sprachlich gibt es auch an diesem Roman, in dem Finn – der schon im ersten Band als “heir to kingdoms both on land and under sea” eingeführt wurde – etliche Metamorphosen durchleben muss, um sein Erbe antreten zu können, nichts auszusetzen. Im Gegenteil – auch hier gelingt es Paul Hazel wieder, mittels einer eigentlich einfachen Sprache eine unglaublich dichte, intensive Atmosphäre zu erschaffen, doch ein zusammenhängender Plot ist kaum noch erkennbar (wobei umfassende Kenntnisse vor allem der keltischen Mythologie vermutlich dabei helfen würden, den Symbolgehalt der – für sich betrachtet großartig geschilderten – Episoden zu entschlüsseln). Verglichen mit seinem Vorgänger, ist Winterking (1985) dann wieder wesentlich konventioneller erzählt – allerdings spielt der Roman in einem vollkommen anderen Setting, einer Art Parallelwelt-Neuengland, in dem auch Finn seinen Platz hat, wenn auch unter einem anderen Namen. Sprachlich nicht mehr ganz so wuchtig, inhaltlich aber auch nicht leichter zu entschlüsseln als die beiden vorangegangenen Bände, ist Winterking der ungewöhnliche Schlussstein einer ungewöhnlichen Trilogie, die sich einem Lesen als typische Fantasytrilogie konsequent entzieht. Wenn man Spaß an The Finnbranch haben will – wobei Spaß angesichts der das Werk durchziehenden Düsternis vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist – muss man sich auf die sprachlichen und stilistischen Qualitäten der drei Romane einlassen, denn dann können sie in eine Welt führen, die man zwar häufig nicht begreift, die in ihrer archaischen Schönheit und Grausamkeit aber so ziemlich ohnegleichen ist.

Während der Plot als solcher in Yearwood zwar hinter Hazels Sprachgewalt zurücktritt, aber immer noch erkennbar ist (und sich in seiner grundlegenden Struktur nicht von dem vieler anderer Fantasyquesten unterscheidet), zerfällt in Undersea (1982) die Handlung endgültig in (noch symbolbeladenere) Episoden, deren Zuordnung zum großen Ganzen noch schwerer fällt. Sprachlich gibt es auch an diesem Roman, in dem Finn – der schon im ersten Band als “heir to kingdoms both on land and under sea” eingeführt wurde – etliche Metamorphosen durchleben muss, um sein Erbe antreten zu können, nichts auszusetzen. Im Gegenteil – auch hier gelingt es Paul Hazel wieder, mittels einer eigentlich einfachen Sprache eine unglaublich dichte, intensive Atmosphäre zu erschaffen, doch ein zusammenhängender Plot ist kaum noch erkennbar (wobei umfassende Kenntnisse vor allem der keltischen Mythologie vermutlich dabei helfen würden, den Symbolgehalt der – für sich betrachtet großartig geschilderten – Episoden zu entschlüsseln). Verglichen mit seinem Vorgänger, ist Winterking (1985) dann wieder wesentlich konventioneller erzählt – allerdings spielt der Roman in einem vollkommen anderen Setting, einer Art Parallelwelt-Neuengland, in dem auch Finn seinen Platz hat, wenn auch unter einem anderen Namen. Sprachlich nicht mehr ganz so wuchtig, inhaltlich aber auch nicht leichter zu entschlüsseln als die beiden vorangegangenen Bände, ist Winterking der ungewöhnliche Schlussstein einer ungewöhnlichen Trilogie, die sich einem Lesen als typische Fantasytrilogie konsequent entzieht. Wenn man Spaß an The Finnbranch haben will – wobei Spaß angesichts der das Werk durchziehenden Düsternis vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist – muss man sich auf die sprachlichen und stilistischen Qualitäten der drei Romane einlassen, denn dann können sie in eine Welt führen, die man zwar häufig nicht begreift, die in ihrer archaischen Schönheit und Grausamkeit aber so ziemlich ohnegleichen ist.

Acht Jahre nach dem Ende von The Finnbranch hat Paul Hazel mit The Wealdwife’s Tale (1993) einen weiteren – und zugleich seinen letzten – Roman vorgelegt. Angelehnt an das alte englische Weihnachtslied Good King Wenceslas erzählt er die Geschichte des Grafen Waldo Wenceslas, der sich nach dem Tod seiner Frau in die umliegenden Wälder begibt und damit Geschenisse in Gang setzt, die sich auf seine ganze Familie auswirken.

Paul Hazels Trilogie um den Bastard und Hexensohn Finn ist zweifellos ein Solitär in der (ja insgesamt recht weiträumigen) Fantasylandschaft. Aus heutiger Sicht sind vor allem zwei Dinge an ihr überraschend und beeindruckend: Zum Einen die Konsequenz, mit der Hazel sich weigert, die zweifellos vorhandenen Erwartungen der (auch schon Anfang der 80er Jahre an gewisse Genrekonventionen gewöhnten) Fantasyleserschaft zu befriedigen bzw. sich ihnen zu beugen, und zum anderen die Sprachgewalt, mit der er seine Geschichte von Tod und Wiedergeburt und erneutem Tod und erneuter Wiedergeburt erzählt. Überraschend ist natürlich auch, dass die Trilogie es als Die drei Zweige des Finn (Einzeltitel Jahreswald (1984), Meeresgrund (1985) und Winterkönig (1986)) auch nach Deutschland geschafft hat, denn heutzutage wäre das vollkommen undenkbar.

Von Hazel selbst gibt es übrigens eine Aussage, die seine Herangehensweise (in Bezug auf The Finnbranch) vielleicht am besten illustriert: “All my stuff is stolen … because there’s only one place to take it from … and out of that place comes the story of the birth, the search and the death, and the hope of resurrection, of doing it over and over again – that endless wheel on which we keep turning. And I have tried to listen hard enough to hear not simply echoes … but some of the original sounds that come out of that place.”*

* in Fantasy Newsletter 62, Sept. ’83