Bibliotheka Phantastika erinnert an Andre Norton, die heute 100 Jahre alt geworden wäre. Als Alice Mary Norton (geboren am 17. Februar 1912 in Cleveland, Ohio) professionell zu schreiben begann, entschied sie sich für den geschlechtsneutralen Vornamen Andre, und benutzte später für einige Werke auch die Pseudonyme Andrew North und Allen Weston. Im Laufe ihrer langen Karriere (ihr erster – nichtphantastischer – Roman erschien 1934, ihr letzter Anfang dieses Jahrtausends) hat Andre Norton sich als überaus fleißige Autorin erwiesen und eine Vielzahl von Romanen und Kurzgeschichten verfasst, die größtenteils der SF und der Fantasy zuzurechnen sind. Auch wenn einige ihrer – so gut wie immer abenteuerlich-phantastischen – SF-Romane eine Erwähnung wert wären, soll es an dieser Stelle nur um ihre Beiträge zur Fantasy gehen.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Andre Norton, die heute 100 Jahre alt geworden wäre. Als Alice Mary Norton (geboren am 17. Februar 1912 in Cleveland, Ohio) professionell zu schreiben begann, entschied sie sich für den geschlechtsneutralen Vornamen Andre, und benutzte später für einige Werke auch die Pseudonyme Andrew North und Allen Weston. Im Laufe ihrer langen Karriere (ihr erster – nichtphantastischer – Roman erschien 1934, ihr letzter Anfang dieses Jahrtausends) hat Andre Norton sich als überaus fleißige Autorin erwiesen und eine Vielzahl von Romanen und Kurzgeschichten verfasst, die größtenteils der SF und der Fantasy zuzurechnen sind. Auch wenn einige ihrer – so gut wie immer abenteuerlich-phantastischen – SF-Romane eine Erwähnung wert wären, soll es an dieser Stelle nur um ihre Beiträge zur Fantasy gehen.

Andre Nortons erste Fantasyromane waren (nach einigen Gehversuchen mit Kurzgeschichten) die beiden Jugendbücher Rogue Reynard (1947) und Huon of the Horn (1951), die beide auf mittelalterlichen Versepen (Reineke Fuchs und dem Rolandslied) basieren. Da es in den 50er Jahren aber kaum einen Markt für Fantasy gab, wandte sie sich anschließend zunächst der SF zu, so dass zwölf Jahre vergingen, bis mit Witch World (1963, dt. Gefangene der Dämonen (1977)) der erste Band des gleichnamigen, in Deutschland Hexenwelt genannten Zyklus erschien, der zu ihrem Hauptwerk in der Fantasy werden sollte.

Interessanterweise beginnt Witch World noch wie ein für die damalige Zeit typischer SF-Roman (der Abenteurer Simon Tregarth gelangt von der Erde durch ein Dimensionsportal auf eine fremde Welt und unterstützt die – anfangs als Frauen mit PSI-Kräften geschilderten – “Hexen” des Landes Estcarp bei der Abwehr der Invasion durch die einer anderen Dimension entstammenden Kolder) und bedient sich teilweise typischer SF-Begriffe, doch schon der zweite Band, Web of the Witch World (1964), wirkt deutlich fantasyhafter, und die nächsten drei Romane Three Against the Witchworld (1967),Warlock of the Witchworld (1967) und Sorceress of the Witchworld (1968), in denen die Abenteuer der drei Kinder von Simon Tregarth und der Hexe Jaelithe geschildert werden, haben ein eindeutiges Fantasy-Feeling. Diese fünf Bände – die Geschichte von Simon Tregarth und seiner Nachkommen, wenn man so will – bilden den Kern des sogenannten Estcarp Cycle, der in größeren Abständen noch weiter fortgeschrieben wurde – Trey of Swords (1977), ‘Ware Hawk (1983), The Gate of the Cat (1987), Ciara’s Song (1998, mit Lyn McConchie) und The Duke’s Ballad (2005, mit Lyn McConchie) – und insgesamt zehn Bände umfasst.

Doch bereits 1965 hat Andre Norton mit Year of the Unicorn einen zweiten Unterzyklus begonnen, den sogenannten High Hallack Cycle. Während Estcarp ein von den Hexen beherrschtes Matriarchat darstellt, leben im jenseits des Meeres gelegenen High Hallack Gestaltwandler, und die gesellschaftliche Stellung der Frauen ist deutlich schlechter. Auch dieser Zyklus wurde im Laufe der Jahre immer weiter fortgesetzt, so dass er letztlich elf Bände umfasst: The Crystal Gryphon (1972), Spell of the Witch World (1972), The Jargoon Pard (1974), Zarsthor’s Bane (1978), Gryphon in Glory (1981), Horn Crown (1981), Gryphon’s Eyrie (1984, mit A.C. Crispin), Were-Wrath (1984), Songsmith (1992), Silver May Tarnish (2005, mit Lyn McConchie). Anfang der 90er Jahre ist aus der Hexenwelt dann mehr oder weniger eine Shared World geworden (was sich anhand mehrerer Anthologien in den 80er Jahren bereits erahnen ließ), an der Andre Norton nur noch als Ideenlieferantin (für die sechs Bände Witch World: The Turning) mitgewirkt hat.

Über den Zyklus um die Witch World hinaus hat Andre Norton aber noch etliche weitere Fantasywerke verfasst, etwa die sechsbändige, von den Büchern Edith Nesbits inspirierte, sich an Kinder richtende Magic-Serie (1965-76) oder die sich des Artus-Mythos bedienenden Romane Here Abide Monsters (1973) und Merlin’s Mirror (1975). The Hands of Llyr (1994) kann man wohl als allegorische Fantasy bezeichnen, während es in Mirror of Destiny (1995) um einen Krieg zwischen Menschen- und Feenwelt geht. Darüber hinaus war Andre Norton eine der drei Autorinnen von Black Trillium (1990) (der erste Band eines nach einem Konzept des literarischen Agenten Uwe Luserke entstandenen Zyklus, der von drei Autorinnen – Norton, MZB und Julian May – geschrieben wurde) und trug mit Golden Trillium (1993) auch einen einzeln verfassten Band zu dem Zyklus bei, und mit Mercedes Lackey hat sie den Halfblood-Zyklus verfasst (der erste Band war The Elvenbane (1991), auf den bisher drei weitere folgten), in dem sich Elfen mit Menschen und Gestaltwandlern um die Herrschaft über eine Welt streiten – und diese Aufzählung ist noch längst nicht vollzählig.

Über den Zyklus um die Witch World hinaus hat Andre Norton aber noch etliche weitere Fantasywerke verfasst, etwa die sechsbändige, von den Büchern Edith Nesbits inspirierte, sich an Kinder richtende Magic-Serie (1965-76) oder die sich des Artus-Mythos bedienenden Romane Here Abide Monsters (1973) und Merlin’s Mirror (1975). The Hands of Llyr (1994) kann man wohl als allegorische Fantasy bezeichnen, während es in Mirror of Destiny (1995) um einen Krieg zwischen Menschen- und Feenwelt geht. Darüber hinaus war Andre Norton eine der drei Autorinnen von Black Trillium (1990) (der erste Band eines nach einem Konzept des literarischen Agenten Uwe Luserke entstandenen Zyklus, der von drei Autorinnen – Norton, MZB und Julian May – geschrieben wurde) und trug mit Golden Trillium (1993) auch einen einzeln verfassten Band zu dem Zyklus bei, und mit Mercedes Lackey hat sie den Halfblood-Zyklus verfasst (der erste Band war The Elvenbane (1991), auf den bisher drei weitere folgten), in dem sich Elfen mit Menschen und Gestaltwandlern um die Herrschaft über eine Welt streiten – und diese Aufzählung ist noch längst nicht vollzählig.

Andre Nortons Romane leiden teilweise unter sich ähnelnden Settings und Plots, und sie steht sicher nicht in erster Linie für originelle Einfälle, stilistische Brillanz oder überragende Charakterisierungen ihrer Protagonisten. Andererseits hat sie bereits früh selbstbewusste Frauenfiguren in die Fantasy eingebracht, und immer wieder Themen wie die Frage nach dem Platz von Außenseitern in einer Gesellschaft behandelt. Und ihr Einfluss auf die Werke einer Marion Zimmer Bradley (Darkover) oder auch einer Anne McCaffrey (Dragonriders of Pern) ist unbestreitbar.

Ein Großteil der Romane der am 17. März 2005 verstorbenen Andre Norton ist auch auf Deutsch erschienen, darunter unter anderem die ersten sechs Estcarp-Romane des Hexenwelt-Zyklus sowie sechs der in High Hallack bzw. Hochhallack spielenden Bände.

Tag: Jubiläen

Bibliotheka Phantastika gratuliert Jesse Bullington, der heute 30 Jahre alt wird. Vermutlich hat der am 14. Februar 1982 in Pennsylvania geborene Bullington in vielerlei Hinsicht auf sein Geschichtsstudium zurückgreifen können, als er seinen Erstling The Sad Tale of the Brothers Grossbart (2009) verfasst hat; zumindest zeugt der Roman nicht nur von der Liebe des Verfassers zur gothic novel, sondern auch von seinen historischen Kenntnissen. Denn Die traurige Geschichte der Brüder Grossbart – so der Titel der 2011 erschienenen deutschen Ausgabe – ist ausnahmsweise mal ein historischer Fantasyroman, dessen übernatürliche Elemente in der mittelalterlichen Vorstellungswelt wurzeln und mit ihr im Einklang stehen.  Erzählt wird die Geschichte der Zwillinge Manfried und Hegel Grossbart – Söhne einer schwachsinnigen Mutter und eines angeblich nach Ägypten abgehauenen Vaters –, die sich gemäß der Familientradition der Grabräuberei verschrieben haben und eines Tages zu einer Reise durch das Europa des 14. Jahrhunderts aufbrechen. Ihr Ziel ist das sagenhafte “Gypterland” bzw. Ägypten, um dort nach ihrem Vater zu suchen und nebenbei – na was wohl? – ein paar Gräber zu plündern. Dabei hinterlassen sie eine ziemlich blutige Spur. Denn Manfried und Hegel sind brutale Räuber und Mörder, deren Untaten teilweise nur schwer zu ertragen sind. Immerhin – und das unterscheidet Bullingtons wirklich traurige Geschichte deutlich von vielen modernen, der Grim-&-Gritty-Welle zuzurechnenden Fantasyromanen – geht ihnen jeglicher Hang zum Zynismus ab. Manfried und Hegel sind schlichte – um nicht zu sagen einfältige – und durchaus gottesfürchtige Gemüter, und die Welt, in der sie sich durchschlagen müssen, ist in weiten Teilen nicht besser als sie. Auch wenn The Sad Tale of the Brothers Grossbart erwartungsgemäß von der Leserschaft eher zwiespältig aufgenommen wurde, bleibt festzuhalten, dass dieser Erstling allen Vorbehalten zum Trotz neugierig auf weitere Werke des Autors macht.

Erzählt wird die Geschichte der Zwillinge Manfried und Hegel Grossbart – Söhne einer schwachsinnigen Mutter und eines angeblich nach Ägypten abgehauenen Vaters –, die sich gemäß der Familientradition der Grabräuberei verschrieben haben und eines Tages zu einer Reise durch das Europa des 14. Jahrhunderts aufbrechen. Ihr Ziel ist das sagenhafte “Gypterland” bzw. Ägypten, um dort nach ihrem Vater zu suchen und nebenbei – na was wohl? – ein paar Gräber zu plündern. Dabei hinterlassen sie eine ziemlich blutige Spur. Denn Manfried und Hegel sind brutale Räuber und Mörder, deren Untaten teilweise nur schwer zu ertragen sind. Immerhin – und das unterscheidet Bullingtons wirklich traurige Geschichte deutlich von vielen modernen, der Grim-&-Gritty-Welle zuzurechnenden Fantasyromanen – geht ihnen jeglicher Hang zum Zynismus ab. Manfried und Hegel sind schlichte – um nicht zu sagen einfältige – und durchaus gottesfürchtige Gemüter, und die Welt, in der sie sich durchschlagen müssen, ist in weiten Teilen nicht besser als sie. Auch wenn The Sad Tale of the Brothers Grossbart erwartungsgemäß von der Leserschaft eher zwiespältig aufgenommen wurde, bleibt festzuhalten, dass dieser Erstling allen Vorbehalten zum Trotz neugierig auf weitere Werke des Autors macht.

Und Bullington hat auch bereits für Nachschub gesorgt: The Enterprise of Death ist 2011 in England und den USA erschienen, die deutsche Ausgabe wird unter dem Titel Vom Tode verwest im März dieses Jahres erscheinen. Wieder ist Europa der Schauplatz der Handlung, dieses Mal allerdings die Zeit der Renaissance. Auch die Hauptfigur dürfte leichter Sympathiepunkte erringen als die Brüder Grossbart, denn die junge afrikanische Sklavin Awa, die in die Fänge eines uralten Nekromanten gerät, durch das von Kriegen zerrissene Europa irrt, es mit der Inquisition zu tun bekommt und unter anderem einem Alchemisten namens Paracelsus begegnet, ist von ganz anderem Schlag als die Gräber schändenden Zwillinge.

Ein dritter Roman – Hook and Cod –, der in den Niederlanden nach der Elisabethenflut von 1421 spielt und vermutlich ebenfalls mit allerlei übernatürlichen Wesen und Geschehnissen aufwarten wird, ist bereits für Ende 2012 angekündigt. Es bleibt zu hoffen, dass auch er den Weg nach Deutschland findet.

Bibliotheka Phantastika gratuliert R. Scott Bakker, der heute 45 Jahre alt wird. Als 2003 The Darkness That Comes Before, der erste Band der Trilogie The Prince of Nothing, des am 02. Februar 1967 in Simcoe in der Provinz Ontario in Kanada geborenen Richard Scott Bakker erschien, war bereits in vielerlei Hinsicht zu erkennen, was in den Folgebänden The Warrior-Prophet (2004) und The Thousandfold Thought (2006) noch deutlicher werden sollte: dass mit Bakker ein Autor die Bildfläche betreten hat, der sich nicht damit zufrieden gibt, die altbekannten und bewährten Erzählmuster und Topoi der Epischen Fantasy in gewohnter Weise zu benutzen, sondern sich ihrer bedient, um Grenzen zu verschieben und das Genre um neue Facetten zu bereichern (etwas, das beispielsweise auch George R.R. Martin und Steven Erikson zuvor schon getan haben).

Bibliotheka Phantastika gratuliert R. Scott Bakker, der heute 45 Jahre alt wird. Als 2003 The Darkness That Comes Before, der erste Band der Trilogie The Prince of Nothing, des am 02. Februar 1967 in Simcoe in der Provinz Ontario in Kanada geborenen Richard Scott Bakker erschien, war bereits in vielerlei Hinsicht zu erkennen, was in den Folgebänden The Warrior-Prophet (2004) und The Thousandfold Thought (2006) noch deutlicher werden sollte: dass mit Bakker ein Autor die Bildfläche betreten hat, der sich nicht damit zufrieden gibt, die altbekannten und bewährten Erzählmuster und Topoi der Epischen Fantasy in gewohnter Weise zu benutzen, sondern sich ihrer bedient, um Grenzen zu verschieben und das Genre um neue Facetten zu bereichern (etwas, das beispielsweise auch George R.R. Martin und Steven Erikson zuvor schon getan haben).

Vordergründig erzählt The Prince of Nothing die Geschichte eines Kreuzzugs, mit dem die Königreiche der Inrithi den heidnischen Fanim die heilige Stadt Shimeh wieder entreißen wollen. Und natürlich die Geschichte des Dûnyain (eine Art Kriegermönch) Anasûrimbor Kellhus, der die Menschen um ihn herum dank seiner Kenntnisse über die menschliche Psyche auf einzigartige Weise zu manipulieren versteht. Außerdem spielt die befürchtete, sich mehr und mehr abzeichnende Rückkehr des No-God, die die Welt in den Untergang reißen würde, eine Rolle. Hintergründig geht es in der Trilogie (die – anders als die Werke Martins oder Eriksons – mit einem vergleichsweise kleinen Figurenensemble auskommt) allerdings um so existenzielle Fragen wie etwa die nach der Selbstbestimmung des Menschen. Dass Bakker die Welt, in der seine Protagonisten ebenso häufig mit ihren eigenen Schwächen, Wünschen und Ängsten wie mit ihren Gegnern ringen, überaus düster, brutal und vor allem auch erschreckend frauenfeindlich entworfen hat, hat zweifellos ebenso dazu beigetragen, dass The Prince of Nothing und die beiden bisher erschienenen Bände der Folge-Trilogie The Aspect-Emperor (The Judging Eye (2009) und The White-Luck Warrior (2011)) zu den am kontroversesten diskutierten Fantasywerken der letzten zehn Jahre gehören, wie Bakkers – vorsichtig formuliert – deprimierendes Menschenbild (wobei er sich auf eine bestimmte Interpretation neurowissenschaftlicher Erkenntnisse stützt). Unstrittig ist allerdings, dass Bakker zusammen mit George R.R. Martin und Steven Erikson das Dreigestirn bildet, das momentan den state of the art der Epischen Fantasy repräsentiert, auch wenn die jeweiligen Werke sich grundlegend unterscheiden.

Eine einigermaßen sinnvolle Einschätzung von Bakkers Oeuvre und dessen Bedeutung für bzw. Einfluss auf die Fantasy wird erst dann möglich sein, wenn das in seiner Gesamtheit als The Second Apocalypse betitelte Werk komplett vorliegt. The Unholy Consult, der dritte Band der Aspect-Emperor-Trilogie, soll Ende 2012 erscheinen; danach wird voraussichtlich eine dritte Trilogie folgen, die die Geschichte um Anasûrimbor Kellhus und den No-God zum Abschluss bringen wird.

Auf Deutsch sind – unter dem Reihentitel Der Krieg der Propheten – bisher die ersten drei Romane erschienen: Schattenfall (2006), Der Prinz aus Athritau (2007) und Der tausendfältige Gedanke (2008). Was weitere Übersetzungen angeht, stehen die Zeichen eher nicht gut. Bakkers Romane werden zwar im angloamerikanischen Raum in bestimmten Foren gerne und ausgiebig diskutiert, große Verkaufserfolge sind sie allerdings bisher nicht. Und auch in Deutschland scheint man mit den Verkaufszahlen nicht sonderlich zufrieden gewesen zu sein.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Matthew Woodring Stover, der heute 50 Jahre alt wird. Während Stover mit seinen durchaus eigenwilligen Star-Wars-Romanen und seinem Debut Iron Dawn (1997) und der Fortsetzung Jericho Moon (1998) ins Deutsche übersetzt wurde (Eiserne Dämmerung (2001), und Mond über Jericho (2002)), war seine weitaus ambitioniertere Reihe Acts of Caine, von der in diesem Frühjahr der vierte Band Caine’s Law erscheinen wird, deutschen Verlagen bisher wohl zu ungewöhnlich: Die mit Heroes Die (1998) beginnende Saga um den Schauspieler Hari Michaelson bzw. sein Alter ego Caine konfrontiert Leser und Leserinnen mit einem Genre-Mix, Stilwechseln, philosophischen Überlegungen, brutalen Szenen und unbequemen Fragen.

Mehr über den Autor und sein Werk haben wir in unserem extra fürs Jubiläum frisch aufgehübschten Portrait zusammengetragen und belassen es an dieser Stelle bei einem Zitat des Elfenprinzen Deliann Mithondionne aus Blade of Tyshalle (2001), bei dem eigentlich jedem Genre-Fan das Herz aufgehen müsste:

It is the greatest gift of my people, that we can bring our dreams to life for other eyes. Fantasy is a tool; like any tool, it may be used poorly or well. At its best, Fantasy reveals truths that cannot be shown any other way.

Bibliotheka Phantastika erinnert an Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwige Dodgson), der am 27. Januar 1832 in Daresbury, Cheshire, England geboren wurde und heute seinen 180. Geburtstag feiern würde.

Carrolls zweifellos wichtigster Beitrag zur Phantastik ist der Klassiker Alice’s Adventures in Wonderland (1865, dt. Alice im Wunderland (erstmals 1869), der ihn zum erfolgreichsten Kinderbuchautor des viktorianischen England machte. Die skurrilen Abenteuer mit der Grinsekatze, dem weißem Kaninchen und dem Hutmacher im verschrobenen Wunderland wurden von John Tenniel kongenial illustriert und haben immer wieder Adaptionen für verschiedene Medien erfahren. Ihren zweiten Auftritt hatte Alice 1871 in Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (dt. Alice hinter den Spiegeln (erstmals 1923)).

Carroll verfasste außerdem phantastische Nonsensgedichte, von denen die Ballade The Hunting of the Snark (1976, dt. Die Jagd nach dem Schnatz, erstmals 1968)) das Berühmteste ist, und auch ein Handlungsstrang des Romans Sylvie und Bruno (1889, dt. Sylvie und Bruno, komplett mit Fortsetzung erstmals 2006)) spielt in einer Märchenwelt und kann mit den Reimen und den Absurditäten aufwarten, die Carrolls Markenzeichen sind. Die Fortsetzung Sylvie and Bruno Concluded (1893) war der letzte Roman, den Lewis Carroll vor seinem Tod am 14. Januar 1898 veröffentlichte.

Carrolls hier genannte Werke liegen jeweils in mehreren, oft stark unterschiedlichen Übersetzungen vor.

Wer zur Feier des Tages einen Ausschnitt aus Carrolls Schaffen genießen will, kann dies zum Beispiel mit Donovans Vertonung des Jabberwocky-Gedichts aus Through the Looking-Glass tun:

Bibliotheka Phantastika gratuliert Alison Spedding, die heute 50 Jahre alt wird. Die am 22. Januar 1962 in England geborene Alison Louise Spedding war gerade 24 Jahre alt, als 1986 mit The Road and the Hills der erste Band ihrer Trilogie A Walk in the Dark erschien (interessanterweise nur unter “Spedding”, d.h. ohne Vorname oder irgendeinen Hinweis auf das Geschlecht des Autors bzw. der Autorin), in der sie das Leben Alexanders des Großen als Fantasy-Epos inszeniert. Allerdings dient Alexanders Geschichte dabei nur als recht grobe Blaupause, denn die eigentliche Hauptperson von The Road and the Hills und erst recht der beiden Folgebände A Cloud over Water und The Streets of the City (beide 1988) ist Aleizon Ailix Ayndra, eine junge Frau, die eines Tages dem Eroberer Ailixond und seiner Armee begegnet und dank ihrer taktischen Fähigkeiten und ihres eisernen Willens rasch zu seiner engsten Vertrauten aufsteigt (und natürlich auch seine Geliebte wird). Als Ailixond stirbt, versucht Ayndra sein Reich zu retten – und steckt schon bald mitten in den logischerweise ausbrechenden Diadochenkämpfen.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Alison Spedding, die heute 50 Jahre alt wird. Die am 22. Januar 1962 in England geborene Alison Louise Spedding war gerade 24 Jahre alt, als 1986 mit The Road and the Hills der erste Band ihrer Trilogie A Walk in the Dark erschien (interessanterweise nur unter “Spedding”, d.h. ohne Vorname oder irgendeinen Hinweis auf das Geschlecht des Autors bzw. der Autorin), in der sie das Leben Alexanders des Großen als Fantasy-Epos inszeniert. Allerdings dient Alexanders Geschichte dabei nur als recht grobe Blaupause, denn die eigentliche Hauptperson von The Road and the Hills und erst recht der beiden Folgebände A Cloud over Water und The Streets of the City (beide 1988) ist Aleizon Ailix Ayndra, eine junge Frau, die eines Tages dem Eroberer Ailixond und seiner Armee begegnet und dank ihrer taktischen Fähigkeiten und ihres eisernen Willens rasch zu seiner engsten Vertrauten aufsteigt (und natürlich auch seine Geliebte wird). Als Ailixond stirbt, versucht Ayndra sein Reich zu retten – und steckt schon bald mitten in den logischerweise ausbrechenden Diadochenkämpfen.

A Walk in the Dark ist das erste Werk einer vergleichsweise jungen Autorin, das spürt man gelegentlich. Andererseits bietet die Trilogie – die unter dem Titel Die Pforten der Macht (mit den Einzeltiteln Die Wolken des Krieges, Der dunkle Thron und Die letzte Dämmerung) 1999 auch auf Deutsch erschienen ist – angefangen vom eher selten benutzten Setting über die aufgrund ihres Ehrgeizes und ihrer Kompromisslosigkeit keineswegs sonderlich sympathische Hauptperson bis hin zu der sich vor allem um Intrigen und Kämpfe drehenden Handlung eine interessante Alternative zu den Abenteuern der Bauern-, Küchen- und Stalljungen, die in den 80er Jahren das Genre zu dominieren begannen. Der distanzierte Erzählduktus und der sparsame Einsatz von Magie sorgen außerdem dafür, dass sich A Walk in the Dark ein bisschen wie ein historischer Roman anfühlt, in dem die einmal angestoßenen Geschehnisse eine Eigendynamik entwickeln, der die Figuren letztlich ausgeliefert sind.

Alison Spedding hat mit Aleizon Ailix Ayndra eine Heldin erschaffen, die bei Lesern und Leserinnen ziemlich zwiespältige Reaktionen hervorgerufen hat – und sich danach zunächst einmal vom Schreiben bzw. von der Fantasy abgewandt. Stattdessen ist sie 1989 nach Bolivien gegangen und hat an der Universität von La Paz einen Lehrauftrag angenommen; mittlerweile schreibt sie auf Spanisch. Wie viel von ihr selbst in ihrer Heldin steckt, lässt sich natürlich nicht sagen – und dass Ayndra gerne “smoke sticks” raucht und Alison Spedding wegen des Besitzes von zwei Kilo Cannabis 1998 in Bolivien ins Gefängnis musste, sollte man in diesem Zusammenhang vielleicht nicht überbewerten …

Bibliotheka Phantastika gratuliert Celia S. Friedman, die heute 55 Jahre alt wird. Die Grundlagen für ihr schriftstellerisches Debut – den Entwurf der galaktischen Imperien Braxi und Azea, die sich in In Conquest Born (1986) und The Wilding (2004) bekriegen sollten – schuf die am 12. Januar 1957 in New York City geborene Friedman bereits in jungen Jahren. Da sie sich aber zunächst ihrem Beruf als Kostümbildnerin widmete, begnügte sie sich vorerst mit der Ausarbeitung der Hintergründe ihres SF-Szenarios.

Einen eindeutigen Schritt Richtung Fantasy tat sie mit der Coldfire Trilogy, in der die Kolonialisierung des Planeten Erna (dt. Arna) lange zurückliegt und nur noch kaum verstandene Überbleibsel der Technologie von einst vorhanden sind. Dafür hauchen die Fae, eine natürliche Macht der seismologisch hochaktiven Welt, Ängsten und Wünschen der Menschen Leben ein. In den drei Bänden Black Sun Rising (1991), When True Night Falls (1993) und Crown of Shadows (1995) muss der Priester Damien Vryce mit dem verruchten Gerald Tarrant zusammenarbeiten, um das Geheimnis der Welt und der Kräfte, die dort wirken, zu ergründen, und das Überleben der Menschheit zu sichern. In der deutschen Übersetzung verwandelte sich die Coldfire Trilogy durch mehrfache Splittung in eine Heptalogie. Aus dem ersten Band wurden zwei Romane gemacht ( Festung der Nacht (2003) und Zitadelle der Stürme (2004)), aus dem zweiten sogar drei (Kathedrale der Dämonen, Tal der Nebel, Burg der Illusionen (alle 2004)) und der finale Band wurde schließlich wieder auf zwei Bücher aufgeteilt (Berg des Feuers (2004), Wald der Schatten (2005)).

Einen eindeutigen Schritt Richtung Fantasy tat sie mit der Coldfire Trilogy, in der die Kolonialisierung des Planeten Erna (dt. Arna) lange zurückliegt und nur noch kaum verstandene Überbleibsel der Technologie von einst vorhanden sind. Dafür hauchen die Fae, eine natürliche Macht der seismologisch hochaktiven Welt, Ängsten und Wünschen der Menschen Leben ein. In den drei Bänden Black Sun Rising (1991), When True Night Falls (1993) und Crown of Shadows (1995) muss der Priester Damien Vryce mit dem verruchten Gerald Tarrant zusammenarbeiten, um das Geheimnis der Welt und der Kräfte, die dort wirken, zu ergründen, und das Überleben der Menschheit zu sichern. In der deutschen Übersetzung verwandelte sich die Coldfire Trilogy durch mehrfache Splittung in eine Heptalogie. Aus dem ersten Band wurden zwei Romane gemacht ( Festung der Nacht (2003) und Zitadelle der Stürme (2004)), aus dem zweiten sogar drei (Kathedrale der Dämonen, Tal der Nebel, Burg der Illusionen (alle 2004)) und der finale Band wurde schließlich wieder auf zwei Bücher aufgeteilt (Berg des Feuers (2004), Wald der Schatten (2005)).

Eindeutiger in Fantasy-Gefilden ist die Magister Trilogy angesiedelt. Dort führt Friedman den Gedanken aus den Coldfire-Romanen fort, dass das Wirken von Magie durch möglichst große Opfer unterstützt wird: Nur mit dem Einsatz von Lebensenergie – aber nicht zwingend der eigenen – wird Magie möglich, und nur Männer können diesen Einsatz bringen, bis mit Kamara die erste Magierin auftritt. Mit Intrigen zwischen Herrschergeschlechtern, exklusiven Magiervereinigungen und der Rückkehr der schrecklichen, drachenartigen Seelenfresser, die nur die längst nicht mehr in ihrem alten Glanz erstrahlenden Wächter des Nordens zurückschlagen könnten, steht das Setting von Feast of Souls (2007, dt. Die Seelenjägerin (2009)), Wings of Wrath (2009, dt. Die Seelenzauberin (2010)) und Legacy of Kings (2011) ganz in der Tradition moderner, düsterer epischer Fantasy.

Zuletzt kehrte Friedman mit der Novella Dominion (vermutlich 2012 zunächst als eBook) zu ihrem interessantesten Weltentwurf Erna zurück, um ein Prequel mit dem bei Lesern und Leserinnen beliebten Gerald Tarrant zu erzählen.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Joshua Palmatier, der heute 40 Jahre alt wird. Der am 04. Januar 1972 in Coudersport, Pennsylvania, geborene Palmatier ist einer der zahreichen Autoren, die im neuen Jahrtausend die Fantasyszene betreten haben. Mit seinem Erstling The Skewed Throne (2006) gelang ihm auch gleich ein Achtungserfolg, denn der Roman wurde für den Compton Crook Award nominiert. Dass Palmatier es anschließend weder zum Bestsellerautor gebracht hat (wie die im gleichen Jahr nominierte Naomi Novik), noch eine Art Kultstatus erlangt hat (wie der ebenfalls im gleichen Jahr nominierte Scott  Lynch), könnte nicht zuletzt daran liegen, dass die aus The Skewed Throne und den Nachfolgebänden The Cracked Throne (2006) und The Vacant Throne (2008) bestehende Trilogie The Throne of Amenkor ein bisschen unentschlossen zwischen All-Age- und Erwachsenenfantasy hin und her pendelt. Denn einerseits wirkt die junge Diebin Varis, die zur Assassine und letztlich zu einem wichtigen Element im Machtkampf um die Herrschaft ihrer Heimatstadt Amenkor wird, nicht nur auf den ersten Blick wie die typische Heldin eines All-Age-Romans, andererseits passen die durchaus mit Grim-&-Gritty-Elementen angereicherte Schilderung der Slums, in denen Varis aufwächst, und die politischen Intrigen, die vor allem im zweiten und dritten Band der Trilogie zum Tragen kommen, besser zu dem, was man mangels einer treffenderen Bezeichnung mittlerweile notgedrungen Erwachsenenfantasy nennt.

Lynch), könnte nicht zuletzt daran liegen, dass die aus The Skewed Throne und den Nachfolgebänden The Cracked Throne (2006) und The Vacant Throne (2008) bestehende Trilogie The Throne of Amenkor ein bisschen unentschlossen zwischen All-Age- und Erwachsenenfantasy hin und her pendelt. Denn einerseits wirkt die junge Diebin Varis, die zur Assassine und letztlich zu einem wichtigen Element im Machtkampf um die Herrschaft ihrer Heimatstadt Amenkor wird, nicht nur auf den ersten Blick wie die typische Heldin eines All-Age-Romans, andererseits passen die durchaus mit Grim-&-Gritty-Elementen angereicherte Schilderung der Slums, in denen Varis aufwächst, und die politischen Intrigen, die vor allem im zweiten und dritten Band der Trilogie zum Tragen kommen, besser zu dem, was man mangels einer treffenderen Bezeichnung mittlerweile notgedrungen Erwachsenenfantasy nennt.

Immerhin können sich die deutschsprachigen Leser und Leserinnen – wenn sie denn wollen – selbst ein Urteil bilden, wo sie Palmatiers Dreiteiler ansiedeln würden, denn die drei Romane sind als Geisterthron-Trilogie mit den Titeln Die Assassine (2009), Die Regentin und Die Kämpferin (beide 2010) auch auf Deutsch erschienen

In den USA ist inzwischen mit Well of Sorrows (2010) der erste Band eines in der gleichen Welt, aber auf einem anderen Kontinent und in einer anderen Epoche spielenden Nachfolgezyklus auf den Markt gekommen (interessanterweise unter dem allerdings kurz nach Erscheinen offengelegten Pseudonym Benjamin Tate); ein zweiter – Leaves of Flame – ist für 2012 angekündigt, ein dritter – Breath of Heaven – zumindest geplant. Ob es dieser Nachfolgezyklus auch nach Deutschland schaffen wird, bleibt ebenso abzuwarten wie die Antwort auf die Frage, in welche Richtung sich Palmatiers Schriftstellerkarriere entwickeln wird.

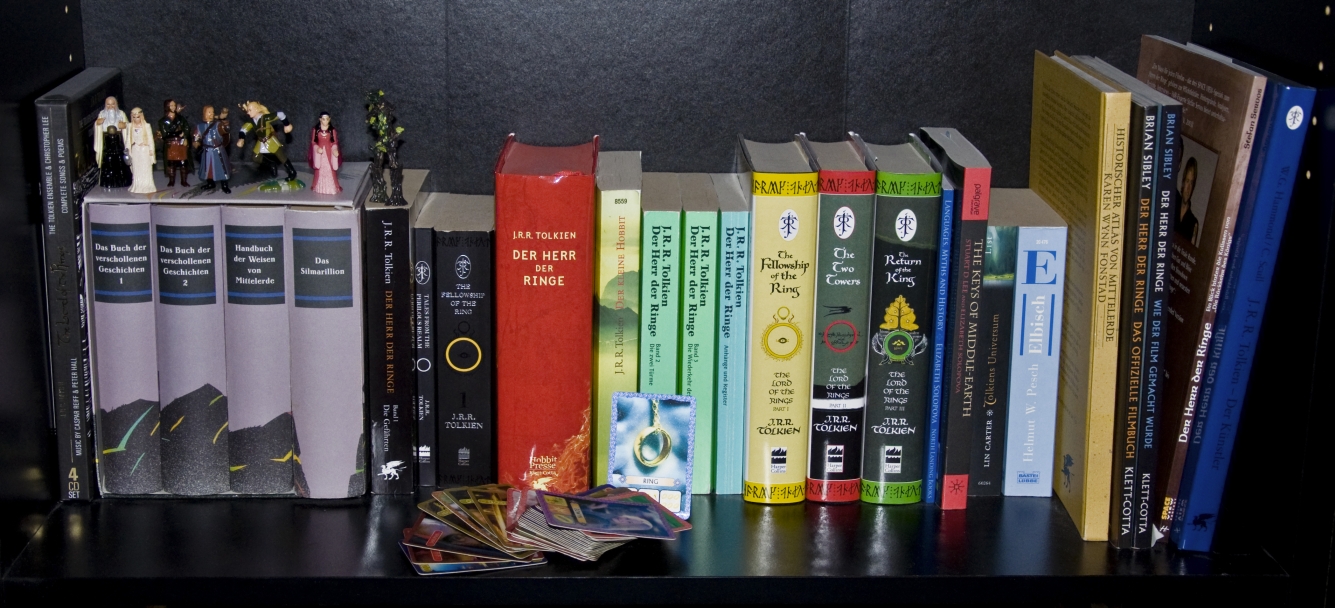

Zum 120. Geburtstag des Großmeisters begebe ich mich auf eine Reise in die Vergangenheit: Als ich 12 Jahre alt war, gab es einen Wendepunkt in meinem Leben, und anstatt ein normaler Teenager zu sein, beschloss ich, Tolkienaer zu werden. Eine kurze Geschichte einer Begeisterung.

1989-2000 – Das dunkle Zeitalter

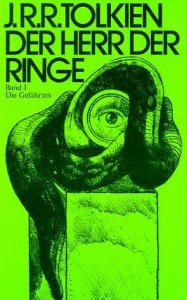

2001 – Im Zuge der Verfilmung des ersten Bandes erscheint die „Sonderausgabe zum Film“ von Die Gefährten; meine ahnungslosen Eltern schenken mir ein Exemplar davon zu Weihnachten. Das Buch wird verschlungen, um Nachschub wird gebettelt.

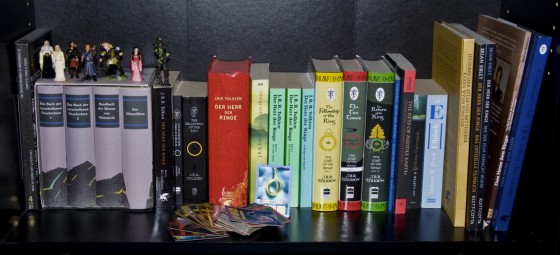

2001, etwas später – In Überraschungseiern finden sich Miniaturen von Frodo & Co. Die Sammlung habe ich nie vervollständigt, da mir die Schokolade nicht schmeckte; doch immerhin schmückten Arwen, Boromir, Galadriel, Baumbart ohne Arme, Aragorn, Saruman mit leuchtendem Palanthir, und Legolas fürderhin mein Regal.

2001-2002 – Der knallharte Handel mit Herr-der-Ringe-Sammelkarten aus Kelloggs-Müslipackung beginnt, das Klassenzimmer wird zum Marktplatz. Am Handel und an der Manie beteiligt sich nur eine einzige Mitschülerin, doch die 3D-Effekte der Karten beeindrucken selbst gestandene Zweifler.

2002 – Die zwei Türme und Die Rückkehr des Königs finden Einzug ins familiäre Bücherregal. Keine Macht der Welt kann meine hingebungsvolle Begeisterung für Mittelerde danach noch stoppen. Um Nachschub wird gebettelt.

2002, nur etwas später – Endlich alt genug, um in Begleitung meines Vaters die ersten beiden Filme anzuschauen. Bei Orks schaue ich grundsätzlich weg.

2002, noch später – Ich bekomme Der kleine Hobbit geschenkt und bettle um Nachschub.

2003 – Die Kelloggskartenduelle werden beigelegt und mit der Mitsammlerin besuche ich das Triple-Feature zur Premiere von Die Rückkehr des Königs. Ausgerüstet mit zwei Thermoskannen Schwarzen Tees, einer schriftlichen Erlaubnis der Eltern (die Veranstaltung war aufgrund ihrer Spielzeit bis 4 Uhr Morgens erst ab 18) und selbst zusammengestellten, kurz vor dem Kino jedoch verschämt weggepackten Elbenkostümen gaben wir uns 9,3 Stunden der Illusion hin, nach all den fruchtlosen Versuchen tatsächlich den Weg nach Mittelerde gefunden zu haben.

2004 – Mit der Hilfe meiner Brüder programmiere ich im Rahmen eines HTML-Informatikunterrichtprojektes die Seite www.willkommen-in-gondolin.de, die trotz hartnäckiger Bemühungen nie das „Hello World!“-Licht erblickte. Als mitfühlende Belohnung bekommen wir von unseren Eltern den Schmuckschuber mit den Verschollenen Geschichten, dem Silmarillion und dem Handbuch der Weisen geschenkt. Ich verbringe Wochen damit, die Geschichten wieder und wieder zu lesen. Um Nachschub wird gebettelt.

2005-Heute – Biographien, Soundtracks, Elbisch-Lernbücher, Sammelausgaben, Sekundärliteratur …Anfangs wird das Taschengeld geopfert, später das Bafög. Für mich kann es nicht genug Literatur von und über Tolkien geben.

2007 – Mit meiner Sammelkartenfreundin besuche ich die Herr-der-Ringe-Ausstellung im Filmstudio Babelsberg (und außerdem das erste Mal Berlin, woran ich mich jedoch nicht erinnere). Der Anblick des lebensechten Modells des im Schiff aufgebahrten Boromir verfolgt mich wochenlang.

2007, etwas später – In einer Deutschklausur in der 12. Klasse benutze ich eine aus dem Gedächtnis beinah richtig zitierte Textstelle aus Der kleine Hobbit und erlange damit die volle Punktzahl [Anm.d. Autorin: nach langer Suche habe ich den Originalaufsatz in meinem Hefter wiedergefunden. Einsicht nur auf dringliche Anfrage.]

2008 – Ich besuche „Herr der Ringe – das Konzert“ in Leipzig und wähne mich mit geschlossenen Augen einmal mehr in Mittelerde.

2010 – Ich bekomme von meinem Freund die langersehnte Caroux-Übersetzung in edler Ausgabe zu Weihnachten geschenkt. Damit ist eines klar: es wird geheiratet.

2011 – Mit den Worten Tolkiens bitten wir zum „langerwarteten Fest“.

Januar 2012 – Ich durchwühle Erinnerungskisten und staubige Schubladen nach allen Erinnerungsstücken meiner Tolkienmanie, werde mehr als fündig, schreibe diesen Artikel und werde nun einmal mehr ins Silmarillion hineinlesen. Wer kennt sie nicht, die unzähligen Ausflüge nach Mittelerde, getragen von Worten, Musik oder Bildern? Seine für mich schönsten Worte haben mich den größten Teil meines Lebens begleitet, und ich bin dankbar für die Abenteuerlust, die sie immer wieder aufs neue erwecken:

Die Straße gleitet fort und fort,

Weg von der Tür, wo sie begann,

Weit überland, von Ort zu Ort,

Ich folge ihr, so gut ich kann.

Ihr lauf ich raschen Fußes nach,

Bis sie sich groß und breit verflicht

Mit Weg und Wagnis tausendfach.

Und wohin dann? Ich weiß es nicht.

Wie verfasst man für den Urvater der Fantasy einen Jubiläumstext?

Dieser Frage haben wir uns gestellt und uns entschieden, es bei diesem “Ausnahme-Autor” mal anders anzugehen als: “John Ronald Reuel Tolkien, der am 3. Januar 1892 in Bloemfontein, Südafrika, geborene und am 2. September 1973 in Bournemouth, England, verstorbene Oxford-Professor, feiert heute seinen 120. Geburtstag.” Biographische Informationen, Werkbesprechungen und genrehistorische Abhandlungen findet man im Netz zur Genüge, deswegen wollen wir dieses Jubiläum etwas persönlicher gestalten.

Auch wenn die schlichte Freude an Tolkiens Hauptwerk Der Herr der Ringe nostalgisch verklärt ist und die Zeit weder an Erzählstrukturen noch an Inhalten spurlos vorübergegangen ist, muss ich nur wenig nachdenken, um zu wissen, was ich zur Erinnerung an Tolkien zu seinem 120. Geburtstag sagen möchte: Danke!

Auch wenn die schlichte Freude an Tolkiens Hauptwerk Der Herr der Ringe nostalgisch verklärt ist und die Zeit weder an Erzählstrukturen noch an Inhalten spurlos vorübergegangen ist, muss ich nur wenig nachdenken, um zu wissen, was ich zur Erinnerung an Tolkien zu seinem 120. Geburtstag sagen möchte: Danke!

Danke für Ents, für tückische Drachen, für Gandalf und seine Feuerwerke.

Für Höhlen wie Moria, Wälder wie Lothlórien, Berge wie den Caradhras und Gasthäuser wie das Tänzelnde Pony.

Für die lebenslange Hingabe an eine Welt, an eine große Geschichte, wie man sie bei keinem anderen Autor wiederfindet und die sich in einer Tiefe und Lebendigkeit der Schöpfung zeigt, nach der manch ein Fantasyleser danach ein Leben lang in seiner Lektüre sucht.

Für eine Sprachästhetik, in der Namen wie Valaraukar, Thuringwethil, Fornost fast Musik werden.

Für die Nähe zu den Mythen, durch die bildlich und sprachlich eindrucksvolle Momente entstehen, deren Wucht sich noch nicht durch etliche Kopiervorgänge verloren hat.

Für Kalender, Sprachen und Karten, die den Weg für andere Weltenschöpfer gewiesen haben.

Für eine Geschichte, in der das Böse vernichtet werden kann und die trotzdem düsterer und melancholischer ist, als mancher Kritiker glauben macht.

Für den Umgang mit dem Edlen und Schönen, den Tolkien kultiviert und perfektioniert hat, um das Erhabene und Erhebende herauszustellen.

Für die Hobbits und (nicht nur ihren) Humor, die zwischen der Melancholie und dem Hochtrabenden für Erdung sorgen.

Und dafür, dass ein allzu ehrfurchterstarrter Umgang mit Jubiläen schon dadurch zunichte gemacht wird, dass man die Korken bereits am hundertelfzigsten Geburtstag knallen lässt.