Bibliotheka Phantastika gratuliert Valery Leith, die heute 45 Jahre alt wird. Das heißt, genau genommen gratulieren wir der am 07. Juli 1968 in New Jersey in den USA geborenen Tricia Sullivan, die 1995 nach Großbritannien übersiedelte und ihre ersten SF-Stories veröffentlichte. Noch im gleichen Jahr erschien mit Lethe zudem ihr erster SF-Roman, dem schon bald darauf mit Someone to Watch Over Me (1997) und Dreaming in Smoke (1998) zwei weitere folgten. Für Letzteren erhielt sie den Arthur C. Clarke Award und galt spätestens ab diesem Zeitpunkt als eine der vielversprechendsten neuen Stimmen der SF. Was 1998 auch die deutschen SF-Fans feststellen konnten, denn in diesem Jahr erschien die Übersetzung von Lethe, und bereits ein Jahr später gab es ihre erste Fantasy-Kurzgeschichte “Die geheimnisvollen Blätter” (in der Anthologie Jenseits von Avalon und zwei Jahre früher als das englische Original) ebenfalls auf Deutsch – immer noch unter Tricia Sullivan.

Als 1999 mit The Company of Glass der erste Band von Everien, einem auf drei Bände ausgelegten Fantasy-Zyklus erschien, wusste zunächst niemand, wer sich hinter dem (als Pseudonym gekennzeichneten) Autorennamen Valery Leith verbarg. Warum Tricia Sullivan sich für Everien ein Pseudonym zugelegt hat, ist nicht ganz klar, einen Hinweis bietet aber vielleicht eine Aussage in einem ein Jahr später gegebenen Interview: “In my defense, I’ve been busy moonlighting in fantasy. I needed some dosh, and I’ve got caught up writing fantasies the past couple of years. Theoretically, they were supposed to be light and fluffy, and also they were meant to finance the new SF novel, but in practical terms, they have eaten up all my time and energy, and they are not as light and fluffy as I’d planned.”

Als 1999 mit The Company of Glass der erste Band von Everien, einem auf drei Bände ausgelegten Fantasy-Zyklus erschien, wusste zunächst niemand, wer sich hinter dem (als Pseudonym gekennzeichneten) Autorennamen Valery Leith verbarg. Warum Tricia Sullivan sich für Everien ein Pseudonym zugelegt hat, ist nicht ganz klar, einen Hinweis bietet aber vielleicht eine Aussage in einem ein Jahr später gegebenen Interview: “In my defense, I’ve been busy moonlighting in fantasy. I needed some dosh, and I’ve got caught up writing fantasies the past couple of years. Theoretically, they were supposed to be light and fluffy, and also they were meant to finance the new SF novel, but in practical terms, they have eaten up all my time and energy, and they are not as light and fluffy as I’d planned.”

Es stimmt, “light and fluffy” sind The Company of Glass und die beiden Folgebände The Riddled Night (2000) und The Way of the Rose (2001) wirklich nicht. Stattdessen weisen sie viele Merkmale auf, die schon Tricia Sullivans SF-Romane zu einer ebenso faszinierenden wie anstrengenden Lektüre gemacht haben. (Was vielleicht mit ein Grund ist, warum das Pseudonym schon im Klappentext von Band II aufgedeckt wurde.)

Aber worum geht es denn nun in Everien? Zunächst einmal geht es um das gleichnamige Königreich, einen ziemlich wackligen Zusammenschluss mehrerer (ungefähr eisenzeitlicher) Stämme und Klans, das auf den Ruinen einer sehr viel älteren und weit fortgeschritteneren Zivilisation aufgebaut ist. Deren magische Artefakte spielen eine wichtige Rolle, sind aber häufig mindestens ebenso gefährlich wie nützlich. Dieses fragile Gebilde sieht sich zwei Feinden gegenüber: da sind einmal die unheimlichen Sekk, die die Menschen Everiens verzaubern und kontrollieren können. Und da sind die Pharicians, deren Armee die Grenzen des Königreichs bedroht. Rettung vor beiden Bedrohungen könnten neue magische Artefakte bieten, die vermutlich in der Stadt Jai Pendu zu finden sind, doch Jai Pendu, “the floating city”, taucht nur in mehrjährigen Abständen aus dem Meer – oder einer anderen Dimension? – auf. Als ein solcher Zeitpunkt naht, muss sich Tarquin der Freie entscheiden, ob er Jai Pendu ein zweites Mal betreten will, auch wenn er noch heute unter den Folgen seines ersten Besuchs leidet. Denn wenn er es nicht tut, wird es womöglich Istar tun, die Tochter eines alten Kampfgefährten – aber Istar hat keine Ahnung, dass es in Jai Pendu noch etwas weit Gefährlicheres als magische Artefakte gibt …

Aus diesen und noch ein paar anderen Zutaten entwickelt sich eine Geschichte, die vor ebenso originellen wie bizarren Ideen förmlich überquillt und mit Konzepten aufwartet, die man in der Fantasy so zuvor noch nie gesehen hat. Möglicherweise kommt man – wenn man The Way of the Rose bis zum Ende mitgegangen ist – zu dem Schluss, dass der überbordenden Phantasie der Autorin ein bisschen mehr Kontrolle gut getan hätte, aber das ist wie so vieles Geschmackssache. Den deutschsprachigen Lesern und Leserinnen wird diese Entscheidung allerdings schier unmöglich gemacht, denn bei uns sind nur die ersten beiden Everien-Bände – als Die Schatten von Jai Pendu und Nacht und Istar (beide 2001) – erschienen.

Unabhängig davon, inwieweit man das Gesamtergebnis als gelungen betrachtet, bleibt Everien auf jeden Fall einer der wenigen Fantasy-Mehrteiler, die nicht nur die Grenzen des Genres ausloten, sondern mehrfach über sie hinausgehen. Von daher ist es aus der Sicht eines Fantasylesers durchaus bedauerlich, dass Tricia Sullivan sich danach wieder der SF zugewandt hat.

Bibliotheka Phantastika gratuliert außerdem Jeff VanderMeer, der heute seinen 45. Geburtstag feiern kann. Auch im Falle des am 07. Juli 1968 in Bellefonte, Pennsylvania, USA, geborenen Autors, Kritikers und Herausgebers haben wir es mit einem Werk zu tun, das abseits des Fantasy-Mainstreams liegt.

VanderMeers fruchtbarste Schöpfung ist die Stadt Ambergris (bzw. Ambra), in der ein Großteil seiner Romane und Geschichten angesiedelt sind, darunter auch City of Saints and Madmen (2001), eine Sammlung von ursprünglich vier Erzählungen, die 2002 und 2004 um einen ausführlichen Anhang (inklusive einer riesigen Bibliographie ambraischer Literatur) und zwei weitere Geschichten erweitert wurde (auf der letzten Version basiert auch die deutsche Übersetzung, Stadt der Heiligen und Verrückten (2005)). Ambergris flimmert zwischen archaischer (es gibt kaum nennenswerte Technologie) und moderner Metropole (mitsamt Cafés, Kunstszene, Anwaltskanzleien), die ehemals einheimischen Grauhüte wurden allerdings verdrängt und können höchstens aus dem Untergrund zurückschlagen. Mit seiner Sammlung verschiedenster Textgattungen und den umfangreichen Materialien, die auch typographisch ansprechend aufbereitet sind, wird City of Saints and Madmen zu einem Gesamtkunstwerk, das vor Merkwürdigkeiten strotzt und sich seinen Platz als eines der Flaggschiffe des New Weird mehr als verdient hat.

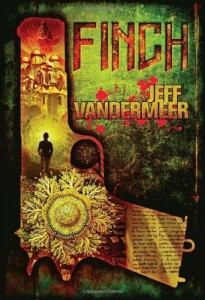

Jeff VanderMeer ist mit Shriek: An Afterword (2006, dt. Shriek (2008)) nach Ambergris zurückgekehrt, einem Roman, der die Geschichte zweier Geschwister erzählt, die schon in City of Saints and Madmen ihre Aufwartung gemacht haben. Auch Finch (2009) eröffnet ein weiteres Kapitel der Stadtgeschichte, diesmal in Form eines Noir-Krimis.

Jeff VanderMeer ist mit Shriek: An Afterword (2006, dt. Shriek (2008)) nach Ambergris zurückgekehrt, einem Roman, der die Geschichte zweier Geschwister erzählt, die schon in City of Saints and Madmen ihre Aufwartung gemacht haben. Auch Finch (2009) eröffnet ein weiteres Kapitel der Stadtgeschichte, diesmal in Form eines Noir-Krimis.

Als Herausgeber ist VanderMeer zwar schon seit den 90ern tätig, richtig große Wogen haben aber vor allem seine jüngeren Projekte geschlagen, die er zusammen mit seiner Frau Ann VanderMeer auf die Beine gestellt hat, unter anderem die Anthologie Steampunk (2008). Auf seinem Blog Extatic Days scheut er nicht vor Genre-Kritik und anderen kontroversen Themen zurück und ist sich nicht zuletzt auch dadurch zu einer Persönlichkeit geworden, die aus der Phantastik-Szene nicht mehr wegzudenken ist.