Bibliotheka Phantastika gratuliert William Kotzwinkle, der heute 75 Jahre alt wird. Zwar ist der Ruhm des am 22. November in Scranton, Pennsylvania, geborenen William Kotzwinkle heutzutage – zumindest in Deutschland – schon ziemlich verblasst, doch in den 70er Jahren waren mehrere seiner Bücher diesseits und jenseits des Atlantiks schlicht Kult. Und in einigen dieser Bücher spielte die Phantastik eine nicht ganz unbedeutende Rolle.

Nachdem William Kotzwinkle bereits mehrere Romane und Erzählungen für Kinder und Jugendliche geschrieben hatte, erschien mit Elephant Bangs Train (1971; dt. Elefant rammt Eisenbahn (1983)) eine erste Kurzgeschichtensammlung für Erwachsene, deren Inhalt bereits eine Ahnung dessen vermittelte, was in späteren Jahren nachfolgen sollte. Die Stories in Elephant Bangs Train sind eine wilde Mischung aus versponnenen, überraschenden und anrührenden Kurzgeschichten, die alle einen magischen, wenn nicht gar phantastischen Einschlag haben. In den insgesamt 16 Geschichten lebt Kotzwinkle nicht nur seine Sympathie für Elefanten aus (indem er z.B. den Titelhelden Rache an der Eisenbahn nehmen lässt oder einen seiner prähistorischen Vorfahren heraufbeschwört), er führt Leser und Leserinnen an unterschiedlichste Schauplätze, die von Trickstern oder mechanischen Maschinen bevölkert werden, und dass er damit etliche Themen aufs Tableau bringt, die auch später wieder bei ihm auftauchen, soll nicht heißen, dass man diese prägnanten, witzigen und trotzdem melancholischen Geschichten heute nicht mehr lesen kann – sie geben einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Stile und Erzählmodi, die Kotzwinkle auffahren kann.

Ein Jahr nach dieser Sammlung veröffentlichte er mit Hermes 3000 seinen ersten, aus mehr oder weniger zusammenhanglos nebeneinander gestellten, in Fragmente zerschnittenen Kurzgeschichten bestehenden phantastischen “Roman”, der dem Vernehmen nach mehr an einen Drogentrip als alles andere erinnern soll. 1974 folgte mit The Fan Man (dt. Fan Man (1978)) der Roman, der ihn nicht nur in Hippiekreisen schlagartig bekannt machte, sondern z.B. auch im New Yorker überaus positiv besprochen oder von Kurt Vonnegut hochgelobt wurde (was wohl ernst gemeint war – immerhin hat Vonnegut für eine spätere Ausgabe ein begeistertes Vorwort verfasst). Zwar ist dieser Roman nicht phantastisch, aber die von ihm selbst in einem Stream-of-consciousness-ähnlichen Stil erzählte Geschichte Horse Badorties’, der sich am Geräusch laufender Ventilatoren ergötzt, ständig zugedröhnt ist und an hochgradigem ADS leidet, aber gleichzeitig davon träumt, den Auftritt eines Chors von ihm selbst ausgewählter 16-jähriger Mädchen in einer Kirche zu organisieren, wo sie zum Klang elektrischer Ventilatoren ein von ihm komponiertes Liebeslied vortragen sollen, ist so bizarr, dass man sie einmal im Leben gelesen haben sollte.

Auch in Doctor Rat (1976; dt. Dr. Ratte (1984)) gibt es einen Ich-Erzähler. Allerdings ist die titelgebende Laborratte im Gegensatz zu Horse Badorties keine tragikomische Figur, sondern anfangs ein echter Unsympath. Oder wie soll man sonst ein Wesen nennen, das den ringsum versammelten Mäusen, Ratten, Katzen, Hunden und noch ein paar anderen Tieren immer wieder allen Ernstes erklärt, dass es zum Wohle der Menschheit notwendig ist, dass sie auf jede erdenkliche Weise malträtiert werden? Andererseits hat Doc eigentlich gar keine andere Wahl; nach der Geburt kastriert und aufgrund der an ihm durchgeführten Versuche komplett wahnsinnig geworden, hat er sich seine eigene Sicht auf die Welt erschaffen müssen – und indem er uns diese Sicht mitteilt, lässt er uns einen Blick auf unsere Unmenschlichkeit werfen, wie er drastischer kaum sein könnte. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn der Professor, der mit einer Handbewegung entscheidet, welche Ratten in die Todeskammer müssen, wie ein moderner Dr. Mengele wirkt. Auch wenn Mutter Natur sich irgendwann zur Wehr setzt und die Tiere den Aufstand planen, bleibt Doctor Rat ein erschütterndes, böses und teilweise schwer erträgliches Buch, das 1977 völlig zu recht mit dem World Fantasy Award ausgezeichnet wurde. Was Doc selbst angeht – der nimmt am Aufstand der Tiere nicht teil, sondern bleibt seinen Herren treu ergeben. Was soll er denn sonst auch tun?

Auch in Doctor Rat (1976; dt. Dr. Ratte (1984)) gibt es einen Ich-Erzähler. Allerdings ist die titelgebende Laborratte im Gegensatz zu Horse Badorties keine tragikomische Figur, sondern anfangs ein echter Unsympath. Oder wie soll man sonst ein Wesen nennen, das den ringsum versammelten Mäusen, Ratten, Katzen, Hunden und noch ein paar anderen Tieren immer wieder allen Ernstes erklärt, dass es zum Wohle der Menschheit notwendig ist, dass sie auf jede erdenkliche Weise malträtiert werden? Andererseits hat Doc eigentlich gar keine andere Wahl; nach der Geburt kastriert und aufgrund der an ihm durchgeführten Versuche komplett wahnsinnig geworden, hat er sich seine eigene Sicht auf die Welt erschaffen müssen – und indem er uns diese Sicht mitteilt, lässt er uns einen Blick auf unsere Unmenschlichkeit werfen, wie er drastischer kaum sein könnte. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn der Professor, der mit einer Handbewegung entscheidet, welche Ratten in die Todeskammer müssen, wie ein moderner Dr. Mengele wirkt. Auch wenn Mutter Natur sich irgendwann zur Wehr setzt und die Tiere den Aufstand planen, bleibt Doctor Rat ein erschütterndes, böses und teilweise schwer erträgliches Buch, das 1977 völlig zu recht mit dem World Fantasy Award ausgezeichnet wurde. Was Doc selbst angeht – der nimmt am Aufstand der Tiere nicht teil, sondern bleibt seinen Herren treu ergeben. Was soll er denn sonst auch tun?

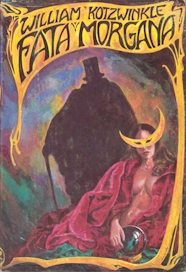

Fata Morgana (1977; dt. Fata Morgana (1979)) führt in eine andere Art von Düsternis, nämlich die der dekadenten und auf den ersten Blick sehr lebensfrohen Belle Époque. Die in Paris beginnende Odyssee des Inspektor Picard, der einen Scharlatan zur Strecke bringen will, an dem vielleicht mehr dran ist, als Picard bewältigen kann, zieht sich immer weiter nach Osteuropa, wo sich der Inspektor immer tiefer in die zunehmend magischen Vorkommnisse verstrickt. Spielzeugmacher und Wahrsagemaschinen, Hypnose und das pralle (Großstadt-)Leben des neunzehnten Jahrhunderts sorgen für ein Setting, das einerseits stark in einem nicht sonderlich oft für die Fantasy herangezogenen Stück der europäischen Kulturgeschichte verankert ist, andererseits aber ganz mühelos Magie an der Grenze zur Moderne integrieren und mit einem überraschenden Ende auftrumpfen kann.

Nach weiteren Romanen mit mal mehr (Herr Nightingale and the Satin Woman (1978)), mal weniger (Jack in the Box (1980, dt. Jack in the Box (1985)) und Christmas at Fontaine’s (1982; dt. Weihnachten für Wellensittiche (1984)) phantastischen Elementen erhielt er den Auftrag, die Novelisation von E.T. the Extra-Terrestrial zu verfassen – eine Aufgabe, die er mit E.T. the Extra-Terrestrial in His Adventure on Earth (1982; dt. E.T., der Ausserirdische und seine Abenteuer auf der Erde (1982)) bravourös erledigte. Steven Spielberg war so zufrieden mit der literarischen Umsetzung seines Films (die dadurch, dass der Roman teilweise aus der Sicht E.T.s erzählt wird, dem Ganzen eine zusätzliche Komponente hinzufügt), dass Kotzwinkle noch eine Fortsetzung schreiben durfte: in E.T.: The Book of the Green Planet (1985; dt. E. T., das Buch vom grünen Planeten (1985)) ist E.T. “zu Hause”, doch die Ereignisse auf der Erde haben ihn verändert, so dass er sich auf seiner Heimatwelt nicht mehr wohlfühlt und sie lieber heute als morgen verlassen würde, was seine Artgenossen so gar nicht verstehen können.

Hier bei uns derzeit noch am bekanntesten dürfte The Bear Went Over the Mountain (1996; dt. Ein Bär will nach oben (1997)) sein. In dem – je nach Betrachtungsweise phantastischen oder satirischen – Roman geht es um einen Schwarzbären, der in der Hoffnung, in ihr etwas zu essen zu finden, in den Bergen von Maine eine unter einem Baum liegende Aktentasche klaut. Doch statt etwas zu essen findet er nur ein Manuskript. Er liest es, findet es gut, besorgt sich ein paar Klamotten, nimmt den Namen Hal Jam an und macht sich nach New York auf, um sein Glück in der Welt der Literatur zu suchen. Die er im Sturm nimmt … Wer sich ein bisschen damit auskennt, wie es in der großen weiten Welt des Verlegens und Verkaufens zugeht, muss Kotzwinkle zubilligen, hier sehr genau hingeschaut und den Finger auf mehr als eine Wunde gelegt zu haben.

Kotzwinkle ist zuerst und vor allem ein Fabulierer, der im wahrsten Sinne des Wortes häufig ohne Rücksicht auf Verluste drauflosfabuliert. Das klappt manchmal, aber nicht immer. So hat z.B. das wilde Garn, das er in seinem SF-Roman The Amphora Project (2005; dt. Das Amphora-Projekt (2007)) zusammengesponnen hat, die deutschsprachige Leserschaft nicht gerade begeistert. Aber das ist eben auch das Risiko bei einem Autor wie Kotzwinkle, dessen Werke sich durchgängig so deutlich voneinander unterscheiden, dass man vorher nie weiß, was man bekommt. Dass er auch recht geradlinig und sehr atmosphärisch erzählen kann, beweist er in The Game of Thirty (1994; dt. Das Pharaonenspiel (1996)), einer hardboiled PI novel, die sich vor der Konkurrenz keineswegs verstecken muss. Aber letztlich ist das nicht einmal sehr verwunderlich, denn William Kotzwinkle hat immer wieder bewiesen, dass er in allen Sätteln gerecht ist, ganz egal, wie das Pferd heißt, das er gerade reitet.

Kotzwinkle ist zuerst und vor allem ein Fabulierer, der im wahrsten Sinne des Wortes häufig ohne Rücksicht auf Verluste drauflosfabuliert. Das klappt manchmal, aber nicht immer. So hat z.B. das wilde Garn, das er in seinem SF-Roman The Amphora Project (2005; dt. Das Amphora-Projekt (2007)) zusammengesponnen hat, die deutschsprachige Leserschaft nicht gerade begeistert. Aber das ist eben auch das Risiko bei einem Autor wie Kotzwinkle, dessen Werke sich durchgängig so deutlich voneinander unterscheiden, dass man vorher nie weiß, was man bekommt. Dass er auch recht geradlinig und sehr atmosphärisch erzählen kann, beweist er in The Game of Thirty (1994; dt. Das Pharaonenspiel (1996)), einer hardboiled PI novel, die sich vor der Konkurrenz keineswegs verstecken muss. Aber letztlich ist das nicht einmal sehr verwunderlich, denn William Kotzwinkle hat immer wieder bewiesen, dass er in allen Sätteln gerecht ist, ganz egal, wie das Pferd heißt, das er gerade reitet.