Athshe ist ein Planet der Wälder, und die Athsheaner sind ein friedliches Volk. Als die Menschen dort eine militärisch geführte Kolonie gründen, um die Rohstoffe des Planeten auszubeuten und den Wald in landwirtschaftlich nutzbares Land zu verwandeln, bleiben die Ureinwohner des Planeten auf der Strecke und werden sogar als Arbeitssklaven benutzt. Sie gelten den meisten Menschen nur als Tiere, sie wehren sich nie und wirken faul und dumm. Doch die Athsheaner haben eine eigene Kultur des Träumens, und in dieser Kultur brodelt es, als ein Athsheaner beginnt, vom Krieg zu träumen.

Athshe ist ein Planet der Wälder, und die Athsheaner sind ein friedliches Volk. Als die Menschen dort eine militärisch geführte Kolonie gründen, um die Rohstoffe des Planeten auszubeuten und den Wald in landwirtschaftlich nutzbares Land zu verwandeln, bleiben die Ureinwohner des Planeten auf der Strecke und werden sogar als Arbeitssklaven benutzt. Sie gelten den meisten Menschen nur als Tiere, sie wehren sich nie und wirken faul und dumm. Doch die Athsheaner haben eine eigene Kultur des Träumens, und in dieser Kultur brodelt es, als ein Athsheaner beginnt, vom Krieg zu träumen.

-Two pieces of yesterday were in Captain Davidson’s mind when he woke, and he lay looking at them in the darkness for a while.-

One

Ein Waldplanet, für irdische Kolonisten ein optimaler Rohstofflieferant, dessen einheimische humanoide Population, die mit der Natur in Einklang lebt, nur ein Störfaktor ist – beim aufmerksamen Kinogänger hat es längst geklingelt, für SF-Leser schwirrt das Thema schon etwas länger durchs kollektive Bewusstsein.

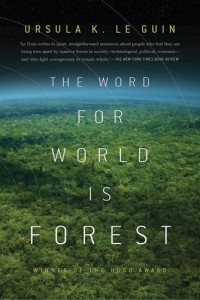

In Ursula K. Le Guins The Word for World is Forest (Das Wort für Welt ist Wald) von 1972 (eine erweiterte Version gab es 1976, nachdem die Novella bereits den Hugo Award gewonnen hatte) sind die Einheimischen nicht groß und blau, sondern klassisch klein und grün – und pelzig. Umso einfacher ist es dadurch, auf sie hinabzuschauen, und die Dynamik, die sich in der Beziehung zwischen Menschen und Athsheanern abspielt, ist aus dem Kolonialismus wohlbekannt. Le Guin zeigt in dieser Erzählung, die vor allem in Reaktion auf den Vietnamkrieg entstanden ist, neben Rassismus auch die Folgen von Umweltausbeutung und die Wirkung von Mehrfachdiskriminierung, am schlechtesten geht es nämlich den athsheanischen Frauen, die zwar in ihrer eigenen Kultur eine tragende, aber nicht die angesehenste Rolle einnehmen und unter dem Sexismus und der Gewalt der rein männlichen Siedler von der Erde besonders zu leiden haben.

Nachdem inzwischen vermutlich schon fast alle LeserInnen ausgestiegen sind, die Politisches in der Literatur meiden wie der Teufel das Weihwasser, muss erwähnt werden, dass Le Guin weder anprangert noch in expliziten Ausschmückungen schwelgt: Das Thema würde mit Sicherheit hochdramatische und „mitreißende“ Szenen hergeben, doch die Autorin hält sich betont zurück, wahrt eine erzählerische Distanz und überlässt so dem Leser oder der Leserin einen Anteil an der Urteilsbildung. Die durchaus existenten Grausamkeiten werden meist ausgespart oder tauchen nur als Erinnerungen auf, die szenischen Darstellungen widmen sich dem unterschwelligen Wandel, der die ganze Handlung kennzeichnet, wenn zunehmend klar wird, dass die Athsheaner ihre Lebensweise ändern müssen, um sich wehren zu können. Konkrete Gewaltdarstellung erfolgt vor allem in Form von verbaler Gewalt – spezifisch rassistischem Vokabular und anderen Äußerungen des Machismo, was in bester Le-Guin-Manier auf die Wichtigkeit des sprachlichen Aspekts für die Handlung weist.

Denn auch das Thema, wie Sprache Wirklichkeit konstituiert, steht im Mittelpunkt der Erzählung: Es findet sich sowohl in den Erläuterungen zu den konzeptuellen Unterschieden zwischen der Sprache der Menschen und der Athsheaner (die schon im wohlklingenden Titel angesprochen werden, denn das Wort der Menschen für Welt ist nicht Wald, sondern Erde) als auch in den unterschiedlichen Sprachstilen der drei Protagonisten: Captain Davidson, der Vertreter der skrupellosen, durchsetzungsfreudigen Ausbeuter, bastelt sich mit rassistischem Vokabular und Slang ein schlüssiges Weltbild zusammen, in dem er immer ein Held sein kann, Lyubov, der zurückhaltende Intellektuelle, tastet sich analytisch-vorsichtig durch die neue Welt und meint es (zu) gut, und Selver, der Athsheaner, ist in der Traumkultur seines Volkes verwurzelt und erlernt schließlich beide Sprachen und Konzepte. Mit ihnen tragen drei ausgereifte Figuren den Roman, die jeweils für ein spirituelles, ein intellektuelles und ein tyrannisches, in sich nachvollziehbares Paradigma stehen.

Was auf den ersten Blick vielleicht nach einer allzu simplen Gleichung klingt, in der Gut und Böse klar definiert scheinen, erweist sich als deutlich komplexer, denn Le Guin spricht auch den Konflikt an, dass ein beobachtender Forscher durch seine reine Anwesenheit Einfluss übt, und dass indigene Völker eben nicht nur durch diejenigen Schaden nehmen, die mit Unterwerfungs-Absichten kommen.

Zusätzliche Dynamik erhält das Geschehen durch das SF-Szenario der abgelegenen Kolonie, die nur mit starker Verzögerung Kontakt zur Heimatwelt aufnehmen kann. Spannung ist aber kein Hauptanliegen der Geschichte, zumindest nicht auf vordergründige Art. Man muss an dem Anteil nehmen, was zwischen den streiflichtartigen Szenen passiert, in denen ein für die Athsheaner sogar mythisches Geschehen auf wenige Seiten und Episoden heruntergebrochen wird, mit teils größeren zeitlichen Abständen zwischen den Kapiteln. Für das dünne Bändchen steckt unheimlich viel Stoff in diesem Roman, der im Universum von Le Guins Hainish Cycle angesiedelt ist, und die einzelnen Themen werden nicht in der Tiefe ergründet, wie es bei The Left Hand of Darkness oder The Dispossessed aus demselben Zyklus der Fall ist. Le Guin eweist sich aber auch hier als Autorin, deren Gedanken zu unterschiedlichen Gesellschaftsformen und Denkstrukturen ein spannendes Experiment, und, wenn man sich darauf einlässt, eine lohnende Lektüre sind, die während und vor allem nach dem Lesen weit über ihre 200 großzügig bedruckten Seiten hinauswächst.