Bibliotheka Phantastika gratuliert Charles de Lint, der heute 60 Jahre alt wird. Als der am 22. Dezember 1951 in Bussum in den Niederlanden geborene Charles Henri Diederick Hoefsmit de Lint vier Monate alt war, wanderten seine Eltern mit ihm nach Kanada aus, wo er heute noch lebt und inzwischen wahrscheinlich der erfolgreichste Fantasy-Autor des Landes ist – und auf alle Fälle der mit der weitaus größten Zahl von Veröffentlichungen. Auf seine erste Kurzgeschichte “The Fane of the Gray Rose” (in Swords Against Darkness IV, 1979) folgten unzählige weitere Geschichten (viele davon unter Pseudonym) und etliche Romane, von denen dem deutschsprachigen Lesepublikum allerdings nur die wenigsten bekannt sind, denn bisher wurde nur ein Bruchteil von de Lints Oeuvre ins Deutsche übersetzt.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Charles de Lint, der heute 60 Jahre alt wird. Als der am 22. Dezember 1951 in Bussum in den Niederlanden geborene Charles Henri Diederick Hoefsmit de Lint vier Monate alt war, wanderten seine Eltern mit ihm nach Kanada aus, wo er heute noch lebt und inzwischen wahrscheinlich der erfolgreichste Fantasy-Autor des Landes ist – und auf alle Fälle der mit der weitaus größten Zahl von Veröffentlichungen. Auf seine erste Kurzgeschichte “The Fane of the Gray Rose” (in Swords Against Darkness IV, 1979) folgten unzählige weitere Geschichten (viele davon unter Pseudonym) und etliche Romane, von denen dem deutschsprachigen Lesepublikum allerdings nur die wenigsten bekannt sind, denn bisher wurde nur ein Bruchteil von de Lints Oeuvre ins Deutsche übersetzt.

Viele seiner frühen Texte erschienen als chapbooks, etwa die locker miteinander verknüpften Tales of Cerin Songweaver, deren zentrales Thema die enge Verquickung von Geschichten und (in diesem Fall keltischer) Musik ist. De Lints erster richtiger Roman The Riddle of the Wren (1984) war ein nicht weiter bemerkenswertes Beispiel für typische, in den 80er Jahren in unzähligen Variationen anzutreffende, stark von Tolkien beeinflusste Sekundärwelt-Fantasy, doch schon mit seinem nächsten Roman, Moonheart (1984) beschritt er neue Wege. Denn von nun ab schrieb er zeitgenössische Fantasy, in denen ein städtisches Setting (anfangs vor allem Ottawa, später die fiktive, allerdings stark an Ottawa erinnernde Stadt Newford) mit teils auf keltischen, teils auf indianischen Mythen fußenden andersweltlichen Erscheinungen und Phänomenen aufs Engste verwoben ist, und wurde somit zu dem typischen Autor von Urban Fantasy (in dem Sinne, wie man diesen Begriff vor der Vampir- und Werwolfsflut der letzten Jahre benutzt hat).

Die Romane und Geschichten mit dieser thematischen Ausrichtung sind zu zahlreich, um sie hier alle aufzuführen. Stellvertretend für den Rest seien daher nur Yarrow: An Autumn Tale (1986; einer Fantasy-Autorin aus Ottawa werden von einem vampirischen Traumdieb die Träume gestohlen, die die Grundlage ihrer Werke bilden), Jack the Giant-Killer (1987) und die Fortsetzung Drink Down the Moon (1990; die leicht verfremdete – u.a. wurde aus Jack eine Jacky – Nacherzählung einer alten britischen Sage), Greenmantle (1988, dt. Grünmantel (1997); hier stehen u.a. ein abtrünniger Mafiakiller und der titelgebende “Grünmantel” – die Verkörperung des Gottes Pan und des männlichen Prinzips der Natur – im Mittelpunkt der Handlung) und Spiritwalk (1992; ein Sammelband mit vier längeren, als Fortsetzungen zu Moonheart zu betrachtenden Erzählungen) genannt.

The Little Country (1991; deutsch in zwei Bänden als Das kleine Land I – Das verborgene Volk und Das kleine Land II – Die vergessene Musik (beide 1994)) ist einer der wenigen Romane, die in einem anderen Setting spielen, in diesem Fall im zeitgenössischen Cornwall. Aber de Lint wäre nicht de Lint, wenn er nicht noch ein zweites Cornwall ins Spiel bringen würde – und zwar eine knapp hundert Jahre zuvor angesiedelte Märchenlandversion. Dank eines reichlich verschachtelten Plots – in dem es unter anderem um ein Buch geht, von dem es nur eine einzige Ausgabe gibt, sowie um eine der Figuren aus besagtem Buch und um ein legendäres, kleinwüchsiges Volk –, dessen zwei Erzählstränge kunstvoll miteinander verwoben sind und in eine gemeinsame Auflösung münden, ist dieser Roman ganz gewiss einer der Höhepunkte in de Lints Oeuvre.

In Memory and Dream (1994) ist schließlich Newford zum ersten Mal Schauplatz der Handlung, und dieser Ort spielt im überwiegenden Teil von de Lints Veröffentlichungen nach 1994 – d.h. in mehreren Romanen und Storysammlungen – eine wichtige Rolle. Die der Urban Fantasy zuzurechnenden Werke bilden zwar den eindeutigen und unbestreitbaren Schwerpunkt im Schaffen de Lints, doch er hat auch noch andere Romane und Erzählungen verfasst; genannt seien beispielsweise Svaha (1989; sein einziger SF-Roman) oder das von Charles Vess illustrierte, für den World Fantasy Award nominierte Bilderbuch A Circle of Cats (2003).

Es ist schade, dass über die beiden bereits erwähnten Romane hinaus in Deutschland nur de Lints Beiträge zu Philip José Farmers The Dungeon – The Valley of Thunder (1989) als Das Tal des Donners (1990) und The Hidden City (1990) als Die verborgene Stadt (1991; beides typische Auftragsarbeiten, die sich nicht mit seinen normalen Arbeiten vergleichen lassen) – und eine Handvoll Kurzgeschichten und Erzählungen erschienen sind; angesichts der derzeit auf dem deutschsprachigen Buchmarkt dominierenden Themen und Tendenzen dürfte sich das in absehbarer Zeit auch kaum ändern.

Category: Reaktionen

Bibliotheka Phantastika gratuliert Sarah Anne Zettel, die heute 45 Jahre alt wird. Zu Beginn ihrer Schreibkarriere machte die am 14. Dezember 1966 in Sacramento geborene Autorin mit Science Fiction von sich reden, zu der sie auch im Jahr 2009 unter dem Pseudonym C.L. Anderson wieder zurückgekehrt ist.

Ihr erster Ausflug ins Fantasy-Genre war A Sorcerer’s Treason (2002; dt. Die Intrige der Kaiserin (2005)), ein Roman, in dem es die Leuchtturmwärterin Bridget in die magische Welt Isavalta verschlägt – eine Welt, die eng mit der Geschichte ihrer Familie verknüpft ist, wie sich in The Usurper’s Crown (2003; dt. Der Thronräuber (2006)) – einem Prequel – herausstellen sollte. Mit The Firebird’s Vengeance (2004; dt. Die Rache des  Feuervogels (2006)) wurde das, was man mit einer gewissen Berechtigung als Isavalta-Trilogie bezeichnen könnte, zunächst abgeschlossen, allerdings folgte im Jahr 2007 mit Sword of the Deceiver noch ein Prequel, das mit der ursprünglichen Trilogie handlungstechnisch aber nichts mehr zu tun hat. Die Isavalta-Romane, in denen russische, indische und chinesische Märchen- und Mythenmotive verarbeitet sind (die verfeindeten Reiche Isavalta, Hastinapura und Hung Tse sind diesen Vorbildern nachempfunden), weisen vor allem ein interessantes Magiesystem auf, so kann zum Beispiel im ersten Band alles magisch wirken, das zu Zofpmustern geknüpft ist, sei es nun Haar oder Hefeteig.

Feuervogels (2006)) wurde das, was man mit einer gewissen Berechtigung als Isavalta-Trilogie bezeichnen könnte, zunächst abgeschlossen, allerdings folgte im Jahr 2007 mit Sword of the Deceiver noch ein Prequel, das mit der ursprünglichen Trilogie handlungstechnisch aber nichts mehr zu tun hat. Die Isavalta-Romane, in denen russische, indische und chinesische Märchen- und Mythenmotive verarbeitet sind (die verfeindeten Reiche Isavalta, Hastinapura und Hung Tse sind diesen Vorbildern nachempfunden), weisen vor allem ein interessantes Magiesystem auf, so kann zum Beispiel im ersten Band alles magisch wirken, das zu Zofpmustern geknüpft ist, sei es nun Haar oder Hefeteig.

Mit der Tetralogie The Paths to Camelot (In Camelot’s Shadow (2004), For Camelot’s Honor (2005), Under Camelot’s Banner (2006), Camelot’s Blood (2008)) schrieb Sarah Zettel ihre (romantische) Version der Geschichte der Ritter der Tafelrunde, in der sie sich einigen ihrer Meinung nach bislang zu kurz gekommenen Nebenfiguren der eigentlichen Artus-Saga zuwandte. Und so drehen sich die vier Romane – von denen drei auch auf Deutsch erschienen sind (Im Schatten von Camelot (2008), Für die Ehre von Camelot und Unter dem Banner von Camelot (beide 2009)) – um die amourösen und sonstigen Abenteuer der vier Söhne von König Lot: Gawain, Geraint, Gareth und Agravain.

In jüngster Zeit ist Sarah Zettel vor allem unter Pseudonym im Romance- und SF-Bereich aktiv und scheint die Fantasy vorerst ruhen zu lassen.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Anne Guéro, die heute 45 Jahre alt wird. In ihrer Heimat Frankreich wurde die am 24. November 1966 in Tours geborene Anne Guéro zunächst als Comic-Szenaristin bekannt, denn beginnend mit der zweibändigen Serie Reflets d’écume (dt. Schimmer des Lichts) hat sie zusammen mit ihrem Mann Gérard seit Mitte der 90er Jahre unter dem gemeinsamen Pseudonym Ange (für Anne & Gérard) die Szenarios und Texte für etliche Comiczyklen geschaffen. Inhaltlich decken diese Zyklen – von denen es mittlerweile im Zuge der Renaissance des frankobelgischen Comics auf dem deutschen Markt auch etliche nach Deutschland geschafft haben – ein breites Spektrum von Genres ab, vom Thriller (Bloodline, dt. ebenso) über Phantastik (u.a. Paradise perdu, dt. Das verlorene Paradies) bis hin zu einer Mantel-&-Degen-Geschichte (Belladonne, dt. Belladonna); den Löwenanteil bilden allerdings eine Vielzahl von Heroic-Fantasy-Titeln, deren bester und bekanntester La Geste des Chevaliers Dragons (dt. Die Legende der Drachenritter) sein dürfte.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Anne Guéro, die heute 45 Jahre alt wird. In ihrer Heimat Frankreich wurde die am 24. November 1966 in Tours geborene Anne Guéro zunächst als Comic-Szenaristin bekannt, denn beginnend mit der zweibändigen Serie Reflets d’écume (dt. Schimmer des Lichts) hat sie zusammen mit ihrem Mann Gérard seit Mitte der 90er Jahre unter dem gemeinsamen Pseudonym Ange (für Anne & Gérard) die Szenarios und Texte für etliche Comiczyklen geschaffen. Inhaltlich decken diese Zyklen – von denen es mittlerweile im Zuge der Renaissance des frankobelgischen Comics auf dem deutschen Markt auch etliche nach Deutschland geschafft haben – ein breites Spektrum von Genres ab, vom Thriller (Bloodline, dt. ebenso) über Phantastik (u.a. Paradise perdu, dt. Das verlorene Paradies) bis hin zu einer Mantel-&-Degen-Geschichte (Belladonne, dt. Belladonna); den Löwenanteil bilden allerdings eine Vielzahl von Heroic-Fantasy-Titeln, deren bester und bekanntester La Geste des Chevaliers Dragons (dt. Die Legende der Drachenritter) sein dürfte.

Unter dem Pseudonym Ange ist auch die Trilogie Les trois lunes de Tanjor (Le peuple turquoise (2001), La flamme d’Harabec (2002), und La mort d’Ayesha (2003)) erschienen, die 2005 noch einmal als Sammelband unter dem Titel Ayesha – La Légende du Peuple turquoise veröffentlicht wurde. Hierin entwirft Anne Guéro unter sehr religionskritischer Perspektive das düstere Panorama einer in Auflösung befindlichen dekadenten Gesellschaft, die sich durch den Aufstand des lange versklavten Türkisvolks nicht unbedingt nur zum Besseren wandelt. Trotz dieser für ein Fantasywerk ungewöhnlich pessimistischen Grundtendenz macht es viel Vergnügen, die Abenteuer der äußerst lebendigen und glaubwürdigen Charaktere in der orientalisch angehauchten Welt Tanjor zu verfolgen. Besonders der zynische ehemalige Galeerensträfling Arekh und die idealistische, aber von einem düsteren Geheimnis umgebene Thronerbin Marikani, die beide auf ihre Art erkennen müssen, dass ihre ganz verschiedenartigen Überzeugungen in der sich verändernden Welt keinen Bestand haben können, sind Figuren, die einem noch lange im Gedächtnis bleiben.

Die Trilogie ist unter dem Titel Die Legende von Ayesha (mit den Einzeltiteln Rune der Knechtschaft, Pakt der Könige und Volk der Verbannten (alle 2010)) auch in Deutschland erschienen – leider in einer eher für All-Age-Fantasy typischen Aufmachung, die nicht so recht mit dem Inhalt korrespondiert.

Im Jahre 2008 hat Anne Guéro – wiederum unter dem altbewährten Pseudonym Ange – mit dem Roman Le grand pays einen neuen, interessant klingenden Zyklus (La légende des Tueuses-démon) begonnen, dessen Fortsetzung aber bislang noch aussteht.

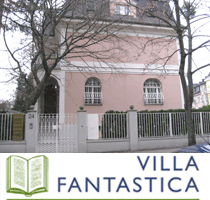

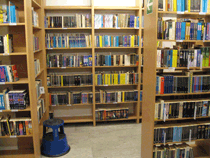

Am 04.10.2011 öffnete in Wien-Hietzing (Eitelbergergasse 24, 1130 Wien) die Villa Fantastica, Bibliothek für phantastische Literatur und Science-Fiction, ihre Tore für die leihfreudigen Lesewürmer Wiens und Umgebung. Grund genug für uns mal vorbeizuschauen und einen Blick in die Regale zu riskieren.

Am 04.10.2011 öffnete in Wien-Hietzing (Eitelbergergasse 24, 1130 Wien) die Villa Fantastica, Bibliothek für phantastische Literatur und Science-Fiction, ihre Tore für die leihfreudigen Lesewürmer Wiens und Umgebung. Grund genug für uns mal vorbeizuschauen und einen Blick in die Regale zu riskieren.

Bereits von außen wird die Villa Fantastica ihrem Namen gerecht. Schließlich gilt der Bezirk Hietzing als einer der nobleren Stadtteile Wiens. Die Nähe zu Schloss Schönbrunn war ein Anreiz für Adelige und hohe Beamte sich dort entsprechende Residenzen zu erbauen, was bis heute seine beeindruckenden architektonischen Spuren hinterlassen hat. So hat auch die Bibliothek ihren Platz in einer Villa gefunden.

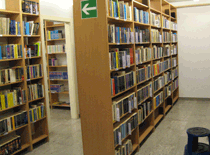

Geplant sind insgesamt drei Etagen, auf denen der begeisterte Leser seine Auswahl zukünftig treffen darf, zur Zeit befindet sich aber alles noch ein wenig in der Anlaufphase: geöffnet und ausgestattet ist vorerst nur die untere Etage, manch ein Regal dort ist noch nicht ganz gefüllt, Kartons mit noch nicht erfassten Büchern harren der Bearbeitung und auch der Besucherandrang hält sich noch in Grenzen. Dabei geht dem bibliophil

Geplant sind insgesamt drei Etagen, auf denen der begeisterte Leser seine Auswahl zukünftig treffen darf, zur Zeit befindet sich aber alles noch ein wenig in der Anlaufphase: geöffnet und ausgestattet ist vorerst nur die untere Etage, manch ein Regal dort ist noch nicht ganz gefüllt, Kartons mit noch nicht erfassten Büchern harren der Bearbeitung und auch der Besucherandrang hält sich noch in Grenzen. Dabei geht dem bibliophil en Mensch und Fan von Science Fiction und Fantasy schon jetzt das Herz auf, wenn man die ersten Räumlichkeiten betritt.

en Mensch und Fan von Science Fiction und Fantasy schon jetzt das Herz auf, wenn man die ersten Räumlichkeiten betritt.

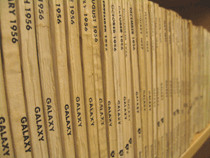

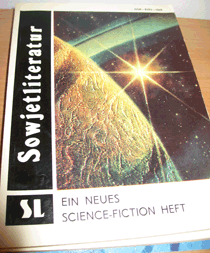

Unter den 14.000 bereits gelisteten und gut sortierten Titeln befinden sich unter anderem eine eigene Abteilung für englischsprachige Literatur, eine umfangreiche Sammlung alter Zeitschriften für Phantastik , aber auch einiges an Sekundärwerken und Kurzgeschichtensammlungen. Man fühlt sich gleich wie im siebten Buchhimmel, wenn man die teilweise “alten Schinken” sieht, von denen vieles bereits vergriffen und im Buchhandel gar nicht mehr zu bekommen sein dürfte. An dieser Stelle sei daher auch gleich gesagt: Wer historisches Interesse an phantastischer Literatur hat oder einfach ein älteres Buch sucht, dem sei ein Blick in die Villa Fantastica empfohlen. Die Auswahl ist umfangreich und wächst stetig.

Die vorhandenen Titel stammen übrigens alle aus privaten Sammlungen und reichen bis in die 50er Jahre und darüber hinaus zurück. Entsprechend bunt ist die Mischung an Titeln. Neben Klassikern wie H.G. Wells und Isaac Asimov tummeln sich natürlich auch zahlreiche zeitgenössische Autoren. Manche davon sehr bekannt, andere verkannt und bei dem ein oder anderen mag man sich sicher über die Qualität des Autors streiten können

Die vorhandenen Titel stammen übrigens alle aus privaten Sammlungen und reichen bis in die 50er Jahre und darüber hinaus zurück. Entsprechend bunt ist die Mischung an Titeln. Neben Klassikern wie H.G. Wells und Isaac Asimov tummeln sich natürlich auch zahlreiche zeitgenössische Autoren. Manche davon sehr bekannt, andere verkannt und bei dem ein oder anderen mag man sich sicher über die Qualität des Autors streiten können . 😉 Geschmäcker aber sind bekanntlich verschieden und so hält das Sortiment der Villa Fantastica für jeden etwas interessantes bereit.

. 😉 Geschmäcker aber sind bekanntlich verschieden und so hält das Sortiment der Villa Fantastica für jeden etwas interessantes bereit.

Um einen ersten Eindruck von der Vielfalt der Villa Fantastica zu vermitteln, hier einfach mal ein paar unsortierte Namen, die wir beim Stöbern in der Bibliothek entdeckten: Michael Moorcock, Markus Heitz, Kurd Laßwitz, Justina Robson, die Gebrüder Strugatzki, Patricia McKillip, Jack Vance, Stephen King, Thomas Burnett Swann, Ursula K. LeGuin und viele, viele mehr.

Die Villa Fantastica ist eine gemeinnützige Kultureinrichtung und finanziert sich größtenteils über Sponsoren und Spenden. Die Mitgliedschaft, die zum Ausleihen der Bücher berechtigt, ist somit kostenlos und einmal im Monat gibt es für Interessierte einen Club-Abend. Darüberhinaus werden Autorenlesungen angeboten und eine eigene Science Fiction Schriftenreihe befindet sich in der Planung. Auf der informativen und regelmäßig aktualisierten Website der Villa Fantastica kann man sich über all das auf dem Laufenden halten und noch weitere Themen entdecken.

Die Villa Fantastica ist eine gemeinnützige Kultureinrichtung und finanziert sich größtenteils über Sponsoren und Spenden. Die Mitgliedschaft, die zum Ausleihen der Bücher berechtigt, ist somit kostenlos und einmal im Monat gibt es für Interessierte einen Club-Abend. Darüberhinaus werden Autorenlesungen angeboten und eine eigene Science Fiction Schriftenreihe befindet sich in der Planung. Auf der informativen und regelmäßig aktualisierten Website der Villa Fantastica kann man sich über all das auf dem Laufenden halten und noch weitere Themen entdecken.

Bleibt abschließend nur zu sagen: Wien wurde um eine beachtliche Buchsammlung bereichert und wer das Glück hat, dort zu leben oder zu arbeiten, der sollte sich in der Villa Fantastica einmal umsehen und eine Mitgliedschaft in Erwägung ziehen.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Alan Dean Foster, der heute 65 Jahre alt wird. Auch wenn im Mittelpunkt des Schaffens des am 18. November 1946 in New York geborenen Foster eindeutig die SF steht – sei es in Form von genuinen Romanen wie der aus mehreren Unterzyklen und Einzelbänden bestehenden Reihe um das Homanx Commonwealth, sei es in Form von Filmnovelisationen wie denen zu den ersten drei Alien-Filmen –, so hat der Autor im Laufe seiner langen Karriere doch auch zwei Abstecher in die Fantasy gemacht.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Alan Dean Foster, der heute 65 Jahre alt wird. Auch wenn im Mittelpunkt des Schaffens des am 18. November 1946 in New York geborenen Foster eindeutig die SF steht – sei es in Form von genuinen Romanen wie der aus mehreren Unterzyklen und Einzelbänden bestehenden Reihe um das Homanx Commonwealth, sei es in Form von Filmnovelisationen wie denen zu den ersten drei Alien-Filmen –, so hat der Autor im Laufe seiner langen Karriere doch auch zwei Abstecher in die Fantasy gemacht.

Im ersten findet sich der Jurastudent, Möchtegern-Rockgitarrist und Teilzeit-Hausmeister Jonathan Thomas Meriweather in Spellsinger (1983; dt. Bannsänger (1986)) plötzlich in einer Fantasywelt voller sprechender Tiere wieder, die vom “Plated Folk” (den “Gepanzerten”) bedroht wird. Wie Meriweather mit der ihm versehentlich zugefallen Rolle umgeht und als “Jon-Tom” – nachdem er entdeckt hat, dass er mittels Musik Magie wirken kann, wobei ihm natürlich sein Rockrepertoire zugute kommt – mehrfach die Welt rettet, erzählt Foster in diesem und den folgenden Bänden (The Hour of the Gate, The Day of the Dissonance, The Moment of the Magician (alle 1984), The Paths of the Perambulator (1985) und The Time of the Transference (1986)) des nach dem Auftaktroman benannten Zyklus. Dass er dies auf humoristische Weise tut, wird bereits an der Heldengruppe deutlich, denn Jon-Tom wird bei seinen abenteuerlichen Unternehmungen von dem Magier Clothahump (oder Clodsahamp) – einer aufrecht gehenden Schildkröte – und dem Otter Mudge unterstützt. Anfang der 90er Jahre kehrte Foster mit Son of Spellsinger (1993; hier steht Jon-Toms Sohn im Mittelpunkt, der – wen wundert’s – mit Freunden eine Rap-Band gegründet hat) und Chorus Skating (1994) noch einmal ins Bannsänger-Universum zurück, doch der Zauber, der schon bei den späteren Bänden der Ursprungs-Sequenz spürbar nachgelassen hatte, wollte sich nicht mehr einstellen.

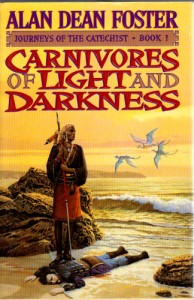

Wesentlich interessanter waren und sind da die Reisen des Ziegenhirten Etjole Ehomba, die in der Trilogie Journeys of the Catechist geschildert werden. Ehomba hat einem sterbenden, ans Ufer seiner Heimat angeschwemmten Fremden ein Versprechen gegeben, und da er ein ehrenhafter Mann ist, muss er dieses Versprechen auch halten, selbst wenn er dazu die halbe Welt durchqueren muss. Wohin die Reise ihn und seine sich ihm schon bald anschließenden Begleiter Simna ibn Sind und die große Katze Ahlitah führt, das wird in Carnivores of Light and Darkness (1998), Into the Thinking Kingdoms (1999) und A Triumph of Souls (2000) gezeigt. Die drei episodenhaft angelegten Romane weisen nicht nur stilistische Besonderheiten auf – so finden sich anfangs deutliche Elemente afrikanischer und indianischer Sagen sowie der tall tales der amerikanischen Folklore bzw. europäischer Lügengeschichten, in die sich im weiteren Verlauf auch groteskere und düsterere Bilder mischen – sondern sie bedienen sich darüber hinaus auch gelegentlich ungewöhnlicher Erzählperspektiven, so dass man die Trilogie zweifellos zu den originelleren Erscheinungen des Ende der 90er doch schon recht stromlinienförmigen Fantasymarktes zählen kann (wobei nicht verschwiegen werden soll, dass sowohl Held wie Erzählduktus gewöhnungsbedürftig sind).

Die Fortsetzungen des Bannsänger-Zyklus sind unter den Titeln Die Stunde des Tors, Der Tag der Dissonanz, Der Augenblick des Magiers (alle 1986), Die Pfade des Wanderers, Die Zeit der Heimkehr (beide 1988), Der Sohn des Bannsängers und Die Entführung der Musik (beide 1996) ebenso auf Deutsch erschienen wie die Katechisten-Trilogie (Der Geist des Speers, Die gefangene Zeit, Die Kälte des Schwerts (2001-2002)) – genau wie viele andere Romane Alan Dean Fosters, der generell hierzulande zu den meistübersetzten angloamerikanischen SF- und Fantasyautoren zählen dürfte.

Während am 7. November 2011 um 19 Uhr im Buchtempel Dussmann in Berlin Heerscharen über die Ladentische herfallen, haben sich im Untergeschoß die Anhänger von Thursday Next, Eddie Russett und Jack Spratt versammelt, um den britischen Schriftsteller Jasper Fforde zu treffen.

Zu Beginn liest Fforde im mustergültigen Oxfordenglisch eine Passage aus seinem neuen Roman Grau, und auch der deutsche Sprecher Oliver Rohrbeck erfüllt die Ohren mit Freude: mit einem eindrucksvollen Sprachgefühl liest der Synchronsprecher, der jüngeren Rätselfreunden als die Stimme von Justus Jonas aus Die drei ??? bekannt sein dürfte, eine Szene vom Ende des Buches und setzt damit Maßstäbe für kommende Lesungen.

Im zweiten Teil des Abends jedoch dreht sich alles um die ars scribendi: gutgelaunt plaudert Fforde aus dem Schriftstellernähkästchen und lehrt in 30 Minuten mehr über das Schreiben als jeder Autorenratgeber. 10 Jahre lange schrieb Fforde, ohne dass er veröffentlicht wurde. Sieben vollständige Romane entstanden in dieser Zeit und fristeten bis zur Veröffentlichung seines ersten Romanes The Eyre Affair 2001 ihr Leben in der Schublade. Die höflichen Absagen der Verlage könne er, so Fforde, aus heutiger Sicht sehr gut nachvollziehen. Das kalte Grausen, das ihn überkam, als er nach Jahren seinen ersten Roman – der 2005 schließlich nach einer umfassenden Überarbeitung unter dem Titel The Big Over Easy erschien – wieder zur Hand nahm, zeigt ihm vorallem eines: dass er sich weiterentwickelte hatte. Jeder, der eine Literaturleiche im Keller liegen habe, sollte also beruhigt sein – für Fforde gibt es kein besseres Zeichen dafür, dass man auf dem besten Weg zum Schriftsteller ist, und überließ es ganz dem Zuhörer, sich dadurch entweder motiviert oder demotiviert zu fühlen – sein Grinsen legte jedoch ersteres nahe.

Weiterhin empfahl er allen Schreiberlingen, die ersten schriftstellerischen Gehversuche innerhalb einer Kurzgeschichte zu machen. Die Ideen dazu liefert das, was Fforde als “narrative dare” bezeichnet: man nehme die bizarrste Idee, die einem in den Sinn kommt, und mache diese auf drei Seiten dem Leser plausibel. Warum sitzt im Vorgarten ein Silberrücken-Männchen auf dem Baum? Und warum ist der Porridge der Drei Bären unterschiedlich warm, wenn er doch gleichzeitig verteilt wurde? Sollte je ein Kurzgeschichtenband des Autors erscheinen, ich würde jedem zum Kaufe raten. Während sich das Publikum vor Lachen bog, löste Fforde diese letzten Rätsel der Menscheit und erzählte von der Schwierigkeit, einen Menschen literarisch-logisch in eine Banane zu verwandeln.

Der “narrative dare” für Grau war die Vorstellung, dass die Farbwahrnehmung eines Menschen seine gesellschaftliche Stellung, seinen Beruf, seine Beziehung, schlicht: alles bestimmt. Doch, und auch das betonte Fforde, eine Idee allein ergibt noch keinen Roman, auch wenn – wie in den Thursday-Next-Büchern – in einem Buch gleich mehrere Romane stecken können. Nach der Idee kommt also die Entwicklung; und wenn diese aus dem Ruder läuft, dann landen ganze Szenen, Kapitel oder Figuren eben wieder in der Schublade – um vielleicht eines schönen Romanes später genutzt zu werden.

Die Möglichkeit, mit den Grundregeln unserer Gesellschaft, den Naturgesetzen und den unzähligen Annahmen und Voraussetzungen, die unser Leben bestimmen, brechen zu können: dies ist für Fforde der größte Reiz des Fantasy-Genres. Er nennt es “breaking the ground rules” und setzt diese Regel des Regelbrechens auch in Grau konsequent um.

Als in der offenen Runde die Gretchenfrage “Wie hast du’s mit dem Genre, ist das wirklich ‘Fantasy’?” gestellt wird, schrammt die versammelte Zuhörerschaft knapp an einer ausgewachsenen Genrediskussion vorbei. Doch Fforde nutzt die Gelegenheit und spricht ein beherztes Plädoyer für Genreunschärfe aus. Tatsächlich sieht er die Konfusion um die Einordnung von Grau in eine Schublade als die größte Errungenschaft seines Romanes an. Da verstummen schließlich auch alle “Aber es spielt doch in der Zukunft!”-Rufe.

Doch ob nun Thriller, Human Drama, Fantasy oder ein Fford’sches Mash-Up: eines haben all diese Genres und Nicht-Genres gemeinsam, so der britische Autor, nachdem alle Zuhörer bereits an Lachmuskelkater leiden: der Humor kommt zu kurz, wo doch aber noch an den dunkelsten Orten Lachen zu hören ist. Mit Ernsthaftigkeit ist in der Literatur niemandem geholfen, und nach eineinhalb Stunden Gespräch kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, dass er damit eine grundlegende Wahrheit formuliert hat. Mit viel Humor und Freude am eigenen Werk und Denken erzählt Fforde von der Ideenfindung, magischen Mobilfunknetzen und Bananen, immer wieder Bananen. Als es dann soweit ist und die Signierstifte und die Bücher gezückt werden, begegnet Fforde seinen Fans mit demselben Witz und Charme und der Freundlichkeit, den und die er schon auf der Bühne bewiesen hat. In den Zeiten der exzessiven Selbstinszenierung ein erstaunlich-erfreulich uninszenierter Abend, der sich erst dem Buch widmet, und dann dem Autor, und dem Leser das Gefühl gibt, zumindest ein Stück der Bookworld™ bereist zu haben.

Übrigens: wenn Fforde, wie die Charaktere in den Thursday-Next-Romanen, durch die Bücherwelt reisen könnte, so würde er den Kleinen Prinzen besuchen und einen kleinen Planeten beziehen, in direkter Nachbarschaft zum Laternenanzünder. Der Planet würde natürlich nur aus Büchern bestehen, und einzig von ihm bewohnt werden. Und während er sich langsam durch die Bücherstapel arbeitet, vergisst er immer wieder, was er anfangs las. Eine unendliche Lesegeschichte. Ffamos.

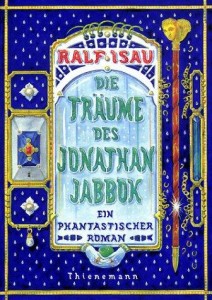

Bibliotheka Phantastika gratuliert Ralf Isau, der heute 55 Jahre alt wird. Die erste offizielle Veröffentlichung des am 01. November 1956 in Berlin geborenen Ralf Isau war das Märchen Der Drache Gertrud (1994), doch so richtig angefangen hat seine Schriftsteller-Karriere ein Jahr später, als mit Die Träume des Jonathan Jabbok der erste Band der Neschan-Trilogie erschien – kurz darauf gefolgt von den Fortsetzungen Das Geheimnis des siebten Richters und Das Lied der Befreiung Neschans (beide 1996). Diese Jugendbuch-Trilogie (in der der gelähmte Titelheld in seinen Träumen die phantastische Welt Neschan besucht und dort als Yonathan im Kampf gegen den bösen Bar-Hazzat bestehen muss) machte Isau schlagartig bekannt und ebnete ihm den Weg zu weiteren Veröffentlichungen, und so sind seither mehr als zwei Dutzend (fast ausschließlich mehr oder weniger phantastische) Romane von ihm erschienen. Anfangs blieb Isau dabei mit Einzelbänden wie Das Museum der gestohlenen Erinnerungen (1997), Das Echo der Flüsterer (1998), Das Netz der Schattenspiele (1999) sowie dem vierteiligen Zyklus Der Kreis der Dämmerung (1999-2001) dem Jugendbuch treu, doch 2003 kam mit Der silberne Sinn auch sein erster “Erwachsenenroman” auf den Markt.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Ralf Isau, der heute 55 Jahre alt wird. Die erste offizielle Veröffentlichung des am 01. November 1956 in Berlin geborenen Ralf Isau war das Märchen Der Drache Gertrud (1994), doch so richtig angefangen hat seine Schriftsteller-Karriere ein Jahr später, als mit Die Träume des Jonathan Jabbok der erste Band der Neschan-Trilogie erschien – kurz darauf gefolgt von den Fortsetzungen Das Geheimnis des siebten Richters und Das Lied der Befreiung Neschans (beide 1996). Diese Jugendbuch-Trilogie (in der der gelähmte Titelheld in seinen Träumen die phantastische Welt Neschan besucht und dort als Yonathan im Kampf gegen den bösen Bar-Hazzat bestehen muss) machte Isau schlagartig bekannt und ebnete ihm den Weg zu weiteren Veröffentlichungen, und so sind seither mehr als zwei Dutzend (fast ausschließlich mehr oder weniger phantastische) Romane von ihm erschienen. Anfangs blieb Isau dabei mit Einzelbänden wie Das Museum der gestohlenen Erinnerungen (1997), Das Echo der Flüsterer (1998), Das Netz der Schattenspiele (1999) sowie dem vierteiligen Zyklus Der Kreis der Dämmerung (1999-2001) dem Jugendbuch treu, doch 2003 kam mit Der silberne Sinn auch sein erster “Erwachsenenroman” auf den Markt.

Bei diesem einen sollte es allerdings nicht bleiben, und mittlerweile erscheint mehr oder weniger regelmäßig jedes Jahr jeweils ein Roman für Jugendliche und einer für Erwachsene. Bei letzteren (mit Titeln wie Der Herr der Unruhe, Die Galerie der Lügen oder Die Dunklen) ist das phantastische Element meist geringer ausgeprägt als bei den Jugendbüchern; sie stehen thematisch und strukturell eher Thrillern nahe.

2005/2006 kehrte Ralf Isau mit den Chroniken von Mirad (Das gespiegelte Herz, Der König im König, Das Wasser von Silmao) ein erstes Mal nach Neschan – und somit gewissermaßen zu seinen schriftstellerischen Wurzeln – zurück, und im Frühjahr 2011 stattete er dem mittlerweile laut eigener Aussage erwachsen gewordenen Neschan-Kosmos mit Die zerbrochene Welt einen zweiten Besuch ab. Dieser Roman ist nicht nur der erste Band der Berith-Trilogie (deren zweiter – Feueropfer – dieser Tage erschienen ist), sondern auch sein erster echter Fantasyroman für Erwachsene.

Ralf Isaus Karriere hat vor dem Boom der phantastischen All-Age-Literatur begonnen, und seine Werke waren und sind nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland (vor allem in Japan) überaus erfolgreich. Inhaltlich und erzählerisch dürfte er einer der eigenständigsten deutschsprachigen Phantastik-Autoren sein, dessen religiös-spiritueller Hintergrund in vielen seiner Bücher mal mehr, mal weniger deutlich durchschimmert, und der auch kontrovers diskutierte Themen nicht scheut (als Beispiel mag der Roman Die Galerie der Lügen aus dem Jahr 2005 gelten, in dem es um Darwins Evolutionstheorie und Intelligent Design geht). Trotzdem – oder gerade deswegen – hat Ralf Isau mit seinen Werken, von denen hier nur ein Teil genannt wurde, über Jahre hinweg zahlreiche Leser und Leserinnen fasziniert und ist heute aus der deutschsprachigen Phantastiklandschaft nicht mehr wegzudenken.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Jim Butcher, der heute 40 Jahre alt wird. Seit Anfang dieses Jahrtausends macht der am 26. Oktober in Independence, Missouri, geborene Butcher mit seiner Urban-Fantasy-Serie um den Magier Harry Dresden vor allem in den USA Furore (der deutschen Übersetzung war und ist deutlich weniger Erfolg beschieden). Mittlerweile hat er parallel zu den derzeit aus elf Bänden bestehenden, aber auf mehr als zwanzig Bände konzipierten Dresden Files auch einen sechsbändigen, deutlich an “klassischer” Fantasy orientierten Zyklus mit dem Titel Codex Alera abgeschlossen. Mehr über den Autor, Harry Dresden und das Reich Alera in Butchers Portrait.

Man kann nur ahnen, was einen Journalisten dazu treibt, einen solchen Artikel zu verfassen: ist es Angst? Neid? Empörung darüber, dass die Klickzahlen auf Youtube die Auflage der FAZ überschreiten?

Schon längst erfahren nicht nur Elfriede Jelinek oder Herta Müller literarisches Lob, denn es ist eine Wendung eingetreten, die dem altehrwürdigen Feuilleton das wohlgehütete Meinungsmonopol aus der Hand reißt: der Leser hat seine Stimme erhoben. Allerorts erschallt die eigene Meinung, und plötzlich sieht sich das Feuilleton mit der Gefahr der Zweitrangigkeit konfrontiert: auf einmal lässt sich der Leser nichts mehr sagen. Er glaubt selbst zu wissen, was ihm gefällt, ohne auf ein fremdes Gut-oder-Böse-Urteil angewiesen zu sein. Welche Aufgabe bleibt da noch dem Feuilleton? Natürlich seine ureigene: den Untergang des Abendlandes einzuläuten.

Der Autor beschwört das Bild des Schmuddellesers herauf und bedient sich sogleich dessen Argumentationsstrategie: inhaltsleere und unreflektierte Phrasen werden aneinandergereiht, und während noch der Leser am Stuhl des Feuilletons sägt, greift der Autor zum letzten Mittel – der Beleidigung. Die entstandene Schmähschrift mit ihren Youporn-Vergleichen und Begriffen wie „Frauenliteratur“ und „Bestsellerschrott“ befindet sich auf dem Niveau, vor dem es dem gemeinen Feuilletonist so graust. Anderorts würde ich sagen: Chapeau für so viel Selbstironie. An dieser Stelle möchte ich es jedoch bei einem profanen „Eigentor“ belassen.

Was nun, neben den Ausdrucksschwächen, ist der Denkfehler des Autors? Graust es uns nicht auch manchmal vor unausgereiften Rezensionen? Haben wir nicht alle Angst vorm Amazonstern?

Der geneigte Leser weiß, dass die Bibliotheka Phantastika seit dem Relaunch mit strengen Qualitätskriterien arbeitet. Sätze wie „Das ist wirklich eine sehr süße Geschichte: es geht um Zeitreisen und natürlich jede Menge Liebe, erste-Liebe-mäßig“ würden den Weg in eine veröffentlichte Rezension nicht finden. Und dabei befinden wir uns schon im schmuddeligsten aller Genres. Weshalb nun können wir beruhigt schlafen, während Reni in ihrem Videoblog Literaturrezensionen verliest?

Die Antwort ist denkbar einfach: der Autor übersieht die enorme Wichtigkeit der Meinungspluralität. Ein 14-jähriges Mädchen in Pubertätswirren will nichts wissen von Lidderadur (eine 22-jährige Linguistikstudentin übrigens auch nicht). Der moderne Leser, egal welchen Alters oder Geschlechts, unterwirft sich nicht der Diktatur des Feuilletons, sondern lebt sein Bücherleben selbstbestimmt. Für eine lebendige Literaturlandschaft braucht es Leser, die eine Kerze am Max-Frisch-Altar im Wohnzimmer anzünden – und Leser, die Edward Cullen auf ihrem Twilight-Poster küssen. Und sie braucht Meinungen, die so vielfältig sind wie der Literaturmarkt selbst.

Nicht zuletzt formt sich im Umgang mit den mannigfaltigen Rezensionsangeboten des Internets auch die Fähigkeit, inhaltsleere Meinungen von inhaltsvollen zu unterscheiden. Das Prinzip der freien Meinungsäußerung ist nicht so verrückt, wie es im ersten Moment klingt. Der Leser braucht keine huldvolle Daseinsberechtigung. Er liest einfach. Probieren Sie es auch mal. Buchdeckel auf, erstes Kapitel. Und jetzt, ganz unter uns: wie fanden Sie’s?

Bibliotheka Phantastika gratuliert Philip Pullman, der heute 65 Jahre alt wird. Der am 19. Oktober 1946 in Norwich, UK, geborene Pullman schuf mit der eigentlich als Jugendbuch (und Gegenentwurf zu C.S. Lewis’ Narnia-Chroniken) konzipierten, aber auch von Erwachsenen gern gelesenen Trilogie His Dark Materials (1995-2000) eines der erfolgreichsten Fantasywerke des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Mehr zum Autor und der aufgrund ihrer Thematik vor allem in christlichen Kreisen teilweise kontrovers diskutierten, sich über mehrere Parallelwelten erstreckenden Trilogie – deren erster, in einem viktorianisch angehauchten Setting spielender Band mittlerweile unter seinem US-Titel The Golden Compass verfilmt wurde – in seinem Portrait.