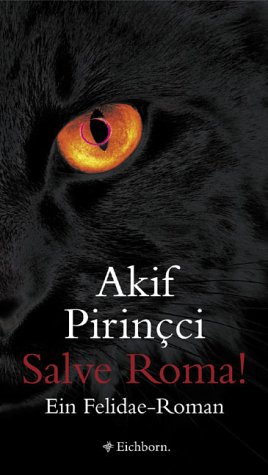

Diesmal ist der samtpfotige Detektiv einem Mörder auf der Spur, der mit kräftigem Gebiß seine Opfer furchtbar übel zurichtet. Seltsam nur, daß die Verletzungen von nur zwei Zähnen zu stammen scheinen … Es sind diesmal auch nicht nur Opfer unter den Katzen zu beklagen, sondern auch unter deren Erzfeinden. Katzen und Hunde beschuldigen sich gegenseitig, und so wird bei einer großen Versammlung der beiden Parteien beschlossen, daß Francis, dessen kriminalistischer Spürsinn auch den Hunden zu Ohren gekommen ist, den Täter aufspüren soll. Doch ihm wird ein “Partner” in Gestalt des alten, vom Leben gezeichneten Schäferhundes Hektor zur Seite gestellt …

Diesmal ist der samtpfotige Detektiv einem Mörder auf der Spur, der mit kräftigem Gebiß seine Opfer furchtbar übel zurichtet. Seltsam nur, daß die Verletzungen von nur zwei Zähnen zu stammen scheinen … Es sind diesmal auch nicht nur Opfer unter den Katzen zu beklagen, sondern auch unter deren Erzfeinden. Katzen und Hunde beschuldigen sich gegenseitig, und so wird bei einer großen Versammlung der beiden Parteien beschlossen, daß Francis, dessen kriminalistischer Spürsinn auch den Hunden zu Ohren gekommen ist, den Täter aufspüren soll. Doch ihm wird ein “Partner” in Gestalt des alten, vom Leben gezeichneten Schäferhundes Hektor zur Seite gestellt …

-Kommen Sie, folgen Sie mir; ich erzähle Ihnen eine Geschichte über Krieg und liebenswerte Feinde und darüber, warum Feinde für uns so lebensnotwendig sind wie die Luft zum Atmen.-

Erstes Kapitel

Dies ist der dritte Roman von Akif Pirinçcis Felidae-Romanreihe, die ich eigentlich eher in die Kriminal-Ecke einordnen würde, obwohl kein menschlicher “Sherlock Holmes” die Handlung trägt. Akif Pirinçci versteht es, Szenarien aufzubauen, die nach und nach immer bedrohlicher, schrecklicher und perfider werden, bis sie schließlich in der Perversion enden. Diese Perversion ist jedoch immer bei den Menschen und ihren Zielen zu suchen, und die Handlungsweise der Tiere geht direkt aus den Aktionen des Menschen hervor. Pirinçci hält uns mit seiner Felidae-Reihe einen Spiegel vor, der die Abgründe des menschlichen Denkens und Handelns ziemlich schonungslos zur Sprache bringt, doch weil er Grundprobleme der Menschheit über den Umweg des Tierreiches behandelt und nicht direkt anspricht, wirkt das Ganze ein wenig surreal – der Blickwinkel der Tiere, um menschliche Grausamkeit aufzudecken bzw. anzuprangern, lässt eine merkwürdig verzerrte Perspektive entstehen, mit der nicht jeder zurecht kommt.

In dem Roman Cave Canem beleuchtet der Autor die Auswirkungen von Kriegen auf Seele und Psyche. Es ist mithin kein Buch für schwache Nerven. Man bekommt einiges serviert, an dem man zu kauen hat, und der Inhalt ist nicht unbedingt leicht zu verarbeiten, darüber kann auch der lockere Sprachstil von Akif Pirinçci nicht hinwegtäuschen. Er hat dem Kater Francis wieder herrlichen Zynismus und Spitzen auf die menschliche Rasse (vor allem auf seinen “Dosenöffner” Gustav) zwischen die nadelspitzen Fangzähne gelegt, dass man sich oftmals das Lachen (über sich selbst) nicht verbeißen kann. Dennoch bleibt der Tenor des Romans ernst und vor diesem Hintergrund wirken Francis’ Äußerungen oftmals sarkastisch.

Der Handlungsverlauf ist straff gespannt: kaum hat man sich von dem Schrecken nach dem ersten Mord erholt, findet sich schon ein neues Opfer. Im Hintergrund lauert das namenlose Grauen, die Ungewissheit und die Angst machen die Katzen und Hunde des Viertels zu aggressiven Amokläufern. Jeder verdächtigt jeden und Francis, der eine offene Auseinandersetzung unbedingt verhindern will, gerät bald in Zeitnot …

In Cave Canem, wie auch in den anderen Büchern der Felidae-Reihe, werden Problematiken aufgearbeitet, die für einen Roman, der eigentlich der Unterhaltung dienen soll, zu “gewichtig” sind … (Tierversuche, Krieg, Gentechnik usw.) doch nun, bei diesem dritten Band der Reihe, kommt der Autor langsam zu einem Punkt, an dem alles irgendwie “an den Haaren herbeigezogen” wirkt, vor allem, wenn Francis sich an den Computer begibt und in die Tiefen des Internets vordringt. Hinzu kommt, dass Dimensionen und Lösung des Kriminalfalls dem Leser bald klar sind.