Bibliotheka Phantastika gratuliert Gilles Servat, der heute 70 Jahre alt wird. Der am 01. Februar 1945 im südfranzösischen Tarbes im Département Hautes-Pyrénées in eine Familie mit bretonischen Wurzeln hineingeborene Sänger, Musiker, Songwriter, Schauspieler, Dichter und Schriftsteller Gilles Servat ist in Nantes und Cholet aufgewachsen und hat in Angers Malerei, Grafik  und Skulptur (aka Bildhauerkunst) studiert. Während eines Aufenthalts auf der Île de Groix kam er mit bretonischer Dichtkunst in Berührung und begann bald darauf – u.a inspiriert durch Musiker wie Alan Stivell – sich intensiv mit der Sprache und Kultur seiner Vorfahren auseinanderzusetzen und Lieder in bretonischer Sprache zu komponieren und vorzutragen. 1971 erschien mit La Blanche Hermine das erste von mittlerweile 25 Solo-Alben, außerdem hat Servat an etlichen Alben befreundeter Musiker mitgewirkt und war jahrelang mit seinen Songs – die er in Bretonisch, aber auch in Englisch, Französisch und anderen keltischen Sprachen vorträgt – auf Tournee.

und Skulptur (aka Bildhauerkunst) studiert. Während eines Aufenthalts auf der Île de Groix kam er mit bretonischer Dichtkunst in Berührung und begann bald darauf – u.a inspiriert durch Musiker wie Alan Stivell – sich intensiv mit der Sprache und Kultur seiner Vorfahren auseinanderzusetzen und Lieder in bretonischer Sprache zu komponieren und vorzutragen. 1971 erschien mit La Blanche Hermine das erste von mittlerweile 25 Solo-Alben, außerdem hat Servat an etlichen Alben befreundeter Musiker mitgewirkt und war jahrelang mit seinen Songs – die er in Bretonisch, aber auch in Englisch, Französisch und anderen keltischen Sprachen vorträgt – auf Tournee.

Darüberhinaus engagierte und engagiert Gilles Servat sich hinsichtlich der Beibehaltung und Pflege der bretonischen Kultur und Sprache und hat – denn es muss ja einen Grund geben, warum er hier auftaucht – einen Artus-Zyklus der etwas anderen Art geschaffen, der sich auf bretonische und andere keltische Mythen bezieht.

Ein erster Versuch in dieser Richtung ist 1986 unter dem Titel La Naissance d’Arcturus erschienen, doch erst als der Roman 1995 – dieses Mal als Skinn Mac Dana und Auftakt des Zyklus Les Chroniques d’Arcturus – erneut veröffentlicht wurde, scheint sich der erhoffte Erfolg eingestellt zu haben, denn schon ein Jahr später kam mit La Navigation de Myrdhinn der zweite Band heraus, dem alsbald weitere folgten. Skinn Mac Dana erzählt die Geschichte des gleichnamigen Titelhelden, der auf dem kleinen, unbedeutenden Planeten Bre notlanden muss und dort – da sein Raumschiff explodiert – strandet. Doch Skinn, der in seiner Heimat der Nuada (ein Anführer der Krieger) war, lässt sich davon nicht unterkriegen, und er macht auch mit dem Monster, das kurz nach der Landung auf ihn losgeht, kurzen Prozess. Diese Tat macht einen enormen Eindruck auf die (menschlichen – oder genauer: keltischen) Einwohner Bres, und sie bringen ihn zu ihrem König, wo er alsbald der Beschützer von dessen Tochter wird – und sich natürlich in sie verliebt. Als die beiden zusammen weglaufen – da Prinzessin Lirne bereits einem anderen König versprochen ist, den sie keineswegs zu heiraten gedenkt –, ist mehr oder weniger absehbar, wie sich die Dinge entwickeln werden. Das tun sie auch, aber letztlich doch ein bisschen anders als gedacht …

Was Gilles Servats mit den Bänden La Navigation de Myrdhinn (1996), Arcturus (1997), Les Ssahanis (2000), Le Dixième Jour du Branvode (2003), La Lance de Lughern (2007) und Le Monde-aux-Jumeaux (2013) fortgesetzte Chroniques d’Arcturus so interessant und ziemlich einzigartig macht, ist die spielerische Leichtigkeit, mit der in ihnen Fantasy- und SF-Elemente mit Motiven aus – vor allem, aber nicht nur – keltischen Mythen verknüpft werden, und wie gleichermaßen fremd und vertraut viele Namen und Geschehnisse wirken. Dies gilt sowohl für Skinn, den Nuada, der aus gewissen Gründen den Beinamen Silberhand bekommt, als auch für Myrdhinn, von dem im ersten Band häufig die Rede ist und der im Mittelpunkt von Band zwei und drei steht, und natürlich für Arktur, den Sohn von Skinn und Lirne, der ab Band drei immer wichtiger wird. Hinzu kommt, dass sich Servats Romane (zumindest in der Übersetzung) spürbar anders lesen als der größte Teil der aus dem Englischen übersetzten Fantasy, da ihr Erzählduktus ein anderer ist (wobei dennoch gewisse Ähnlichkeiten zu Romanen und Erzählungen aus den Subgenres Sword & Sorcery bzw. Sword & Planet existieren).

Was Gilles Servats mit den Bänden La Navigation de Myrdhinn (1996), Arcturus (1997), Les Ssahanis (2000), Le Dixième Jour du Branvode (2003), La Lance de Lughern (2007) und Le Monde-aux-Jumeaux (2013) fortgesetzte Chroniques d’Arcturus so interessant und ziemlich einzigartig macht, ist die spielerische Leichtigkeit, mit der in ihnen Fantasy- und SF-Elemente mit Motiven aus – vor allem, aber nicht nur – keltischen Mythen verknüpft werden, und wie gleichermaßen fremd und vertraut viele Namen und Geschehnisse wirken. Dies gilt sowohl für Skinn, den Nuada, der aus gewissen Gründen den Beinamen Silberhand bekommt, als auch für Myrdhinn, von dem im ersten Band häufig die Rede ist und der im Mittelpunkt von Band zwei und drei steht, und natürlich für Arktur, den Sohn von Skinn und Lirne, der ab Band drei immer wichtiger wird. Hinzu kommt, dass sich Servats Romane (zumindest in der Übersetzung) spürbar anders lesen als der größte Teil der aus dem Englischen übersetzten Fantasy, da ihr Erzählduktus ein anderer ist (wobei dennoch gewisse Ähnlichkeiten zu Romanen und Erzählungen aus den Subgenres Sword & Sorcery bzw. Sword & Planet existieren).

Wie bereits erwähnt, wurden Les Chroniques d’Arcturus auch ins Deutsche übersetzt. Das gilt zumindest für die ersten vier Bände, die unter dem Obertitel Der Mythos des Arktur als Das Geheimnis von Bre, Myrdhinns Reise, Das Vermächtnis des Nuada (alle 2000) und Die Waffen der Götter (2001) hierzulande erschienen sind. Woran die Fortführung der Reihe gescheitert ist – ob an mangelndem Verkaufserfolg oder der Tatsache, dass die Bände fünf bis sieben im Original in deutlich größeren Abständen als die ersten vier auf den Markt kamen –, lässt sich nur schwer sagen; vermutlich dürfte beides eine Rolle gespielt haben.

Bibliotheka Phantastika Posts

Bibliotheka Phantastika gratuliert Judith Tarr, die heute 60 Jahre alt wird. Dass sich etliche der mehr als vierzig Romane, die die am 30. Januar 1955 in Augusta, Maine, geborene Judith Tarr von 1985 bis 2010 in steter Regelmäßigkeit veröffentlicht hat, eines historischen Settings bedienen, ist nicht sonderlich überraschend – schließlich hat sie u.a. Alte und Mittelalterliche Geschichte studiert, ehe sie zu schreiben begann. Bei einigen dieser Romane handelt es sich um “echte” historische Romane, die keine oder nur wenig phantastische Elemente beinhalten, während andere auf Alternativwelten spielen, in denen Magie bekannt ist und eine wichtige Rolle spielt. Zur letztgenannten Kategorie zählt beispielsweise Tarrs Erstling The Isle of Glass (1985), der Auftaktband der Trilogie The Hound and the Falcon.

Im Mittelpunkt von The Isle of Glass steht der junge Möch Alf bzw. Alfred, der im Kloster St. Ruan lebt und dort Novizen unterrichtet. Allerdings ist Alf nicht so jung, wie er aussieht, denn er wurde vor mehr als 70 Jahren vor der Pforte des Klosters als Säugling gefunden. Und er altert nicht nur wesentlich langsamer als ein Mensch, sondern ist auch auf eine ätherische Weise schön – und er hat Heilfähigkeiten, die mit den Lehren Gottes nicht in Einklang zu bringen sind. Denn Alf ist – das wird schnell klar – ein Elf, ein Geschöpf aus dem magischen Königreich Rhiyana; Alf ist aber auch ein überzeugter, gläubiger Christ, was ihn in einen tiefen inneren Zwiespalt stürzt, denn gemäß der herrschenden christlichen Doktrin besitzen Elfen keine Seele. Trotz seiner ungelösten inneren Konflikte begibt sich Alf auf Wunsch seines Abts auf eine Reise zu Richard Löwenherz, dem König von Anglia, um ihm eine wichtige Botschaft zu überbringen. Doch die Welt jenseits der Klostermauern ist gefährlich, denn dort lauern die Hunde Gottes, eine fanatische christliche Sekte, die sich geschworen hat, alle heidnischen Elfen zu töten …

So originell die Grundidee (die mehrfach zum Gegenstand theologischer Diskussionen und Erwägungen wird) auch sein mag, so fremd – um nicht zu sagen anachronistisch – dürfte der unglaublich edle, gutherzige und schöne Alf auf die heutige Fantasylesergeneration wirken. Falls man mit einer derart idealisierten Hauptfigur – und einer alles andere als unwichtigen Liebesgeschichte (das geht, denn Alf hat sein Mönchsgelübde aufgelöst) – klarkommt, kann man durchaus Spaß am überzeugend ausgearbeiteten Setting und Alfs weiteren Abenteuern haben, die ihn in den Folgebänden The Golden Horn (1985) und The Hounds of God (1986) u.a. nach Konstantinopel und Rom – und natürlich auch in seine eigentliche Heimat, das Königreich Rhiyana – führen.

So originell die Grundidee (die mehrfach zum Gegenstand theologischer Diskussionen und Erwägungen wird) auch sein mag, so fremd – um nicht zu sagen anachronistisch – dürfte der unglaublich edle, gutherzige und schöne Alf auf die heutige Fantasylesergeneration wirken. Falls man mit einer derart idealisierten Hauptfigur – und einer alles andere als unwichtigen Liebesgeschichte (das geht, denn Alf hat sein Mönchsgelübde aufgelöst) – klarkommt, kann man durchaus Spaß am überzeugend ausgearbeiteten Setting und Alfs weiteren Abenteuern haben, die ihn in den Folgebänden The Golden Horn (1985) und The Hounds of God (1986) u.a. nach Konstantinopel und Rom – und natürlich auch in seine eigentliche Heimat, das Königreich Rhiyana – führen.

The Hound and the Falcon ist auch auf Deutsch erschienen – sogar zwei Mal. Das erste Mal in den 80ern (unter dem Obertitel Die Jäger der Inquisition als Die gläserne Insel (1986), Das goldene Horn und Die Hunde Gottes (beide 1987)) und dann noch einmal in den Nullerjahren (unter dem Obertitel Die Geheimnisse von Rhiyana; in diesem Fall hieß der dritte Band Die heilige Stadt (2003)). Ein paar Jahre später ist Judith Tarr mit Alamut (1989; dt. Die Zauberin von Alamut (1991)) und The Dagger and the Cross (1991) noch einmal ins Setting von The Hound and the Falcon zurückgekehrt, dieses Mal jedoch ins Königreich Jerusalem während der Herrschaft von Balduin IV. Hier bekommt es der halbmenschliche Prinz und Kreuzritter Aidan vor allem mit der Assassine Morgiana zu tun, die genau wie er weit mehr ist, als sie zu sein scheint.

Bei dem anfangs aus den Romanen The Hall of the Mountain King (1986), The Lady of Han-Gilen (1987) und A Fall of Princes (1988) bestehenden und später mit Arrows of the Sun (1993), Spear of Heaven (1994) und Tides of Darkness (2002) erweiterten Zyklus Avaryan Rising (dessen erste drei Bände es als Der König von Han-Ianon, Elians Schwur und Der Krieg der Prinzen (alle 1990) unter dem Obertitel Der Sohn der Sonne auch nach Deutschland geschafft haben) handelt es sich um Judith Tarrs ersten Ausflug in die “richtige” bzw. Sekundärwelt-Fantasy, in dem es um dynastische Intrigen und Verwicklungen zwischen bzw. in benachbarten Reichen geht. Doch viel wichtiger als die politischen Machtkämpfe und kriegerischen Auseinandersetzungen sind die Liebesbeziehungen der Hauptfiguren – eine Tendenz, die sich auch in ihren späteren Romanen fortgesetzt hat.

Die Epona-Sequenz (White Mare’s Daughter (1998), The Shepherd Kings (1999), Lady of Horses (2000), Daughter of Lir (2001)), von der ebenfalls drei Bände als Zeit des Feuers (1999), Zeit der Pharaonen und Zeit der Götter (beide 2002) auf Deutsch erschienen sind, spielt größtenteils in vor- bzw. frühgeschichtlicher Zeit und thematisiert u.a. den Zusammenprall matriarchalischer und patriarchalischer Kulturen. Sie verdankt ihren Namen der Göttin Epona, die sich in einer weißen Stute inkarniert. Pferde spielen in Judith Tarrs späterem Werk öfters eine wichtige Rolle, und in der White Magic Trilogy (2004-06), die sie als Caitlin Brennan geschrieben hat, spielen sie sogar die Hauptrolle (was letztlich bei einer Autorin, die nebenbei Lippizaner züchtet, auch wieder nicht so überraschend ist).

Von ihren Einzelromanen, die anfangs – A Wind in Cairo, Ars Magica (beide 1989) – eher der Fantasy, danach eher dem historischen Roman zuneigen, hat es nur Lord of the Two Lands (1993) – ein in Ägypten spielender Alexander-Roman – als Der Herr der zwei Länder (1996) nach Deutschland geschafft. Recht interessant klingen die beiden Amazonen-Romane Queen of the Amazons (2004) und Bring Down the Sun (2008).

Mit der unter dem Pseudonym Kathleen Bryan verfassten Trilogie The War of the Rose hat Judith Tarr sich – wie der deutsche Obertitel Das magische Land deutlicher verrät – noch einmal der Sekundärwelt-Fantasy angenommen. Allerdings ist die aus den Bänden The Serpent and the Rose (2007), The Golden Rose (2008) und The Last Paladin (2009) bzw. Der Orden der Rose, Das Amulett der Schlange und Die Tochter des Lichts (alle 2008) bestehende Trilogie arg generisch ausgefallen, komplett mit dem einfachen, aber über eine besondere Begabung verfügenden Bauernjungen und der unglaublich schönen, aber natürlich zugleich überaus freundlichen und bescheidenen Fürstentochter.

Mit der unter dem Pseudonym Kathleen Bryan verfassten Trilogie The War of the Rose hat Judith Tarr sich – wie der deutsche Obertitel Das magische Land deutlicher verrät – noch einmal der Sekundärwelt-Fantasy angenommen. Allerdings ist die aus den Bänden The Serpent and the Rose (2007), The Golden Rose (2008) und The Last Paladin (2009) bzw. Der Orden der Rose, Das Amulett der Schlange und Die Tochter des Lichts (alle 2008) bestehende Trilogie arg generisch ausgefallen, komplett mit dem einfachen, aber über eine besondere Begabung verfügenden Bauernjungen und der unglaublich schönen, aber natürlich zugleich überaus freundlichen und bescheidenen Fürstentochter.

Nach einer 25 Jahre dauernden und wie bereits erwähnt mehr als 40 Romane umfassenden Karriere hat Judith Tarr etwa ab 2010 anscheinend unter einer Schreibblockade gelitten, die sie mit der Veröffentlichung des Jugendbuchs Living in Threes (2014) aber – wie’s aussieht – überwunden hat.

Heute gibt es wieder einen Gastbeitrag aus der Rubrik Übersetzer-Empfehlung. Die Übersetzerin Susanne Gerold ist in unserem Forum als Timpimpiri unterwegs.

______________

Den x-ten Band eines Mehrteilers zu übersetzen ist normalerweise eine undankbare Aufgabe. Viel Arbeit und doch immer wieder das Gefühl, nie so richtig in die Geschichte reinzukommen. Noch dazu muss man sich an die vorgegebene Nomenklatur halten und womöglich einen Sprachduktus nachahmen, der dem eigenen zuwiderläuft. Eine leichte Frustration ist also oft vorprogrammiert.

Bei der Übersetzung von “Der Monstrumologe und das Drachenei” (OT: “The Monstrumologist: The Final Descent”), dem letzten Band der Reihe “Der Monstrumologe” von Rick Yancey, war das vollkommen anders. Schon beim Aufschlagen des Originals wehte mir eine Atmosphäre entgegen, die einfach mitreißend war: Tragik in ihrer besten Form, nämlich Vergänglichkeit, Scheitern, verbunden mit innerer Wärme, mit großem Mitgefühl und dem steten Appell, dass es auch anders gehen müsse.

Was diese Autorenstimme von Anfang an versprach, hielt sie bis zum Schluss durch (wie auch in den ersten drei Bänden). Ich bin in die Übersetzung eingetaucht wie schon lange nicht mehr, denn das Schicksal des Kindes, um das es hier – erzählt aus der Perspektive eines an den Ort seiner Kindheit und frühen Jugend zurückkehrenden Erwachsenen – geht, wird mittels einer unvergleichlichen literarischen Sprache und Erzählstimme geschildert, zusätzlich vermischt mit Inhalten und Auszügen aus Dantes Inferno.

Was ich nicht ganz verstanden habe: warum das Buch im Original als Jugendbuch gilt. Die Geschichte von Will Henry, der 1888 in New York nach dem Tod seines Vaters als kleiner Junge in dessen Fußstapfen tritt und eine Art Diener und Assistent des Monstrumologen Dr. Warthrop wird, ist nun wirklich nichts für Kinderseelen. Nicht nur, weil sich etliche Horrorszenen finden und Grausamkeiten an Menschen geschildert werden, die zwar in einer Art medizinischem Kontext ablaufen, aber nichtsdestotrotz ziemlich unter die Haut gehen können. Denn Dr. Warthrops Beruf ist es, die parasitären Monster, die sich in Menschen eingeschlichen haben, zu untersuchen und zu töten – und manchmal auch zuzusehen und zu erforschen, wie sie ihren Wirt töten.

Was ich nicht ganz verstanden habe: warum das Buch im Original als Jugendbuch gilt. Die Geschichte von Will Henry, der 1888 in New York nach dem Tod seines Vaters als kleiner Junge in dessen Fußstapfen tritt und eine Art Diener und Assistent des Monstrumologen Dr. Warthrop wird, ist nun wirklich nichts für Kinderseelen. Nicht nur, weil sich etliche Horrorszenen finden und Grausamkeiten an Menschen geschildert werden, die zwar in einer Art medizinischem Kontext ablaufen, aber nichtsdestotrotz ziemlich unter die Haut gehen können. Denn Dr. Warthrops Beruf ist es, die parasitären Monster, die sich in Menschen eingeschlichen haben, zu untersuchen und zu töten – und manchmal auch zuzusehen und zu erforschen, wie sie ihren Wirt töten.

Viel schlimmer, beeindruckender, ist die Fähigkeit von Rick Yancey, den eigentlichen Horror darzustellen, der dem kleinen Will angetan wird: emotionaler Missbrauch in seiner reinsten, klarsten Form.

Es ist selten, dass jemand so plastisch emotionalen Missbrauch und damit verbunden die Verwandlung eines kleinen, lebendigen Jungen in ein Bündel aus abgespalteter Angst, Unempfindlichkeit, Einsamkeit und doch nie endender Sehnsucht nach Wärme ebenso überzeugend schildert, wie seine Flucht in ein bisschen Leben und seine gleichzeitige Abhängigkeit von demjenigen, der ihn aufgezogen hat.

Ich kenne nur einen anderen Autor, der diese Meisterleistung vollbringt, und das ist Steven Erikson. Natürlich in einem völlig anderen Stil, aber wenn ich mich an manche Szenen aus “Das Spiel der Götter” erinnere, verfügen beide Autoren über die gleiche Fähigkeit, diese tieftraurige Stimmung zu zaubern, die zugleich auch hoffnungsvoll ist, weil man spürt, dass man endlich verstanden hat, worum es bei Kindern geht, was sie wirklich brauchen, was sie zerstört, wie zerbrechlich sie sind, was es mit dem Kreislauf der Gewalt auf sich hat – auch Dr. Warthrop war einmal ein Kind –, und was passiert, wenn man die Seelen von Kindern ein ums andere Mal mit Füßen tritt.

Es ist ein Erwachsenenbuch, mit Erwachsenenthemen. Es enthält Horror der direkten Art und es enthält Entsetzen der geistigen, seelischen Art. Es geht um das Böse im Menschen, um Täteridentifikation, um die Frage, wie man sich von jemandem befreien kann, der sich mit aller Macht der eigenen Seele aufgezwängt hat und wie man – ob man – dabei die eigene Seele vor dem eigenen Bösen retten kann.

Ich kann das Buch allen empfehlen, die an solchen Themen Interesse haben oder ihnen gegenüber zumindest offen sind. Es ist natürlich gut und gewiss hilfreich, die ersten Bände auch zu lesen, aber der vierte Band ist so gestaltet, dass es tatsächlich zur Not auch anders ginge. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Will Henry an den Ort seiner Kindheit zurückkehrt, ein letztes Mal Dr. Warthrop trifft und sich erinnert, während er zugleich in der Gegenwart ein Geschehen beendet, das an eben jenem Ort begonnen hat.

Die Rahmenhandlung, die alle Bände umschließt (jemand bekommt vom Direktor eines Altersheims den Auftrag, die wirren handschriftlichen Aufzeichnungen eines Verstorbenen aufzuschreiben, was dann die vier Bände ergibt) endet übrigens mit einem sehr versöhnlichen, sehr schönen Schluss.

Nur selten habe ich nach der Übersetzung eines Buches das Gefühl, am liebsten immer weitermachen zu wollen, nicht genug kriegen zu können von der Sprache, den Gedanken des Autors.

Dieses Buch ist so eines.

“Aber es gibt keinen Anfang und kein Ende und

nichts dazwischen

Anfänge sind Enden

Und alle Enden sind gleich

Die Zeit ist eine Linie

aber wir sind Kreise”

Bibliotheka Phantastika gratuliert Kij Johnson, die heute ihren 55. Geburtstag feiert. Auch wenn das Werk der am 20. Januar 1960 in Harlan, Iowa, USA, geborenen Autorin bis auf eine (bislang unvollendete) Roman-Trilogie (mit in sich abgeschlossenen Bänden) vor allem aus Kurzgeschichten besteht, gehört sie thematisch und stilistisch zu einem spannenden Randbereich des Genres. Thematisch, weil viele ihrer Geschichten um das Thema “Tier und Mensch” kreisen. Obwohl die Geschichten häufig aus der Sicht von Tieren erzählt sind, gehen sie weg von der typischen Tierfantasy; stattdessen beziehen sie sich oft auf Mythen und erkunden nicht nur das Verhältnis von Tier und Mensch, sondern spüren durch die Kontrastfolie der tierischen Perspektive der conditio humana nach. Stilistisch, weil Johnson einen auf den ersten Blick nüchternen, aber keineswegs unsichtbaren Stil pflegt, der den erzählerischen Vorbildern treu bleibt und dadurch viel Atmosphäre vermittelt.

Die Romane The Fox Woman (2000, dt. Die Fuchsfrau (2005)) und Fudoki (2003) sind in einem magischen, historischen Japan angesiedelt und gehören zu einer ursprünglich auf drei Bände geplanten Reihe, die sich der grundlegenden Themen Liebe, Krieg und Tod annimmt und die penibel recherchiert in japanischen Erzähltraditionen verankert ist.

The Fox Woman geht verschiedenen Arten von Liebe auf poetisch-erkundende Weise auf den Grund und erzählt in Tagebuchform mit einer Drei-Perspektiven-Struktur von einem unglücklichen love triangle mit (gestaltwandelndem) Fuchs. Die Geschichte bleibt klein und häuslich (trotz politischer Machenschaften im Hintergrund), so dass am Ende den wechselnden Jahreszeiten genauso viel Bedeutung zukommt wie den Fährnissen des adligen Hausherren, seiner Frau und der Füchsin, die sich unerklärlicherweise in ihn verliebt hat.

Zu mehr Action kommt es im zweiten Band Fudoki, der die Wanderschaft einer in eine Kriegerin verwandelten Katze nachverfolgt, deren Geschichte im Tagebuch einer Prinzessin festgehalten wird. Der dritte Teil, der sich dem Thema Tod widmen sollte, ist bis heute nicht erschienen.

Zu mehr Action kommt es im zweiten Band Fudoki, der die Wanderschaft einer in eine Kriegerin verwandelten Katze nachverfolgt, deren Geschichte im Tagebuch einer Prinzessin festgehalten wird. Der dritte Teil, der sich dem Thema Tod widmen sollte, ist bis heute nicht erschienen.

Stattdessen hat Kij Johnson Kurzgeschichten und Novellas veröffentlicht – etliche davon ebenfalls wieder in der asiatischen Mythologie verankert, und die meisten mit Tieren in einer zentralen Rolle –, die sich häufig auf Nominierungslisten für gewichtige Genre-Preise wiederfanden (und sie im Falle des Hugo und Nebula Awards 2011 bzw. 2009 auch gewannen). Gesammelt sind die jüngeren Geschichten 2012 als At the Mouth of the River of Bees erschienen. Und überraschenderweise kann man eine Auswahl davon auch auf Deutsch unter dem Titel Pinselstriche auf glattem Reispapier (2014) genießen.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Robert Silverberg, der heute 80 Jahre alt wird. Man macht gewiss nichts falsch, wenn man den am 15. Januar 1935 in New York City geborenen Robert Silverberg als SF-Urgestein und einen der wichtigsten noch lebenden SF-Autoren des 20. Jahrhunderts bezeichnet; zum einen, weil er im Verlauf seiner langen Karriere, die mit der Veröffentlichung der Kurzgeschichte “Gorgon Planet” (in Nebula Science Fiction 7, Februar 1954) begonnen hat, unglaublich fleißig war und mehr als hundert SF-Romane (plus diverse Sachbücher plus jede Menge anderer Romane unter teils bekannten, teils noch nicht bekannten Pseudonymen), sowie eine schier unüberschaubare Zahl von Erzählungen veröffentlicht hat, zum anderen, weil er in der von 1967 bis 1976 dauernden zweiten Phase dieser Karriere eine ganze Reihe thematisch breit gefächerter Romane – von Thorns (1967; dt. Der Gesang der Neuronen (1972)) und Hawksbill Station (1968; dt. Verbannte der Ewigkeit (1973)) über The Man in the Maze (1969; dt. Exil im Kosmos (1971), ungek. NÜ als Der Mann im Labyrinth (1982)), Downward to the Earth (1970; dt. Die Mysterien von Belzagor (1973)), Tower of Glass (1970; dt. Kinder der Retorte (1975)) oder The Book of Skulls (1971; dt. Bruderschaft der Unsterblichen (1980)) bis hin zu Dying Inside (1972; dt. Es stirbt in mir (1975)), The Stochastic Man (1975; dt. Der Seher (1978)) und Shadrach in the Furnace (1976; dt. Schadrach im Feuerofen (1979)) – verfasst hat, die das Genre entscheidend bereichert und mitgeprägt haben. Nach diesem qualitativ und quantitativ (in der besagten Zeitspanne entstanden mehr als 20 Romane und rund 60 Erzählungen!) schier unglaublichen Output hat sich Silverberg vier Jahre lang von der SF zurückgezogen – und zurückgekehrt ist er mit einem Roman, der zwar SF ist, sich aber beinahe wie Fantasy liest.

Lord Valentine’s Castle (1980) ist eine fast schon klassisch zu nennende planetary romance und spielt auf dem Riesenplaneten Majipoor, der der ganzen sich anschließenden Sequenz dann auch ihren Titel verleihen sollte. Majipoor wurde vor langer Zeit von Menschen und nichtmenschlichen Völkern kolonialisiert, die mittlerweile allerdings den größten Teil ihrer technologischen Errungenschaften vergessen haben und sich die Welt mit den Ureinwohnern Majipoors – deren wichtigste die gestaltwandlerischen Piurivar oder Metamorphen sind – teilen. Der Roman erzählt die Geschichte des jungen Valentine, der unweit der Hafenstadt Pidruit erwacht und sich an nichts als seinen Namen erinnern kann. Er schließt sich einer Gruppe umherziehender Artisten an, lernt jonglieren und lebt mehr oder weniger in den Tag hinein. Doch nachts hat er seltsame Träume, und da diese Träume immer intensiver werden und Träume an sich auf Majipoor eine besondere Bedeutung haben, macht er sich auf, seine Vergangenheit zu erforschen – und gelangt zu ebenso erstaunlichen wie erschreckenden Erkenntnissen … In Lord Valentine’s Castle spielt der Planet Majipoor eine mindestens genauso wichtige Rolle wie der Plot. Und dieses futuristisch-archaische und ungemein bunte und exotische Setting breitet Robert Silverberg auf meisterhafte Weise vor seinen Lesern und Leserinnen aus, führt sie im Zuge von Valentines Reise an faszinierende Orte mit enormen Schauwerten. Es ist kein Wunder, dass die amerikanische SF-Kritik von Silverbergs Rückkehr zum Genre eher enttäuscht war, denn dem vergleichsweise langsam und entspannt erzählten Roman fehlt jene Düsternis, die in fast allen Werken aus Silverbergs zweiter Schaffensphase zu finden ist. Er ist einfach nur ein “heller”, aber überaus lesenswerter Abenteuerroman, wie man ihn sonst am ehesten im Œuvre von Jack Vance finden kann, und wurde witzigerweise 1981 mit dem Locus Award als bester Fantasyroman ausgezeichnet.

Lord Valentine’s Castle (1980) ist eine fast schon klassisch zu nennende planetary romance und spielt auf dem Riesenplaneten Majipoor, der der ganzen sich anschließenden Sequenz dann auch ihren Titel verleihen sollte. Majipoor wurde vor langer Zeit von Menschen und nichtmenschlichen Völkern kolonialisiert, die mittlerweile allerdings den größten Teil ihrer technologischen Errungenschaften vergessen haben und sich die Welt mit den Ureinwohnern Majipoors – deren wichtigste die gestaltwandlerischen Piurivar oder Metamorphen sind – teilen. Der Roman erzählt die Geschichte des jungen Valentine, der unweit der Hafenstadt Pidruit erwacht und sich an nichts als seinen Namen erinnern kann. Er schließt sich einer Gruppe umherziehender Artisten an, lernt jonglieren und lebt mehr oder weniger in den Tag hinein. Doch nachts hat er seltsame Träume, und da diese Träume immer intensiver werden und Träume an sich auf Majipoor eine besondere Bedeutung haben, macht er sich auf, seine Vergangenheit zu erforschen – und gelangt zu ebenso erstaunlichen wie erschreckenden Erkenntnissen … In Lord Valentine’s Castle spielt der Planet Majipoor eine mindestens genauso wichtige Rolle wie der Plot. Und dieses futuristisch-archaische und ungemein bunte und exotische Setting breitet Robert Silverberg auf meisterhafte Weise vor seinen Lesern und Leserinnen aus, führt sie im Zuge von Valentines Reise an faszinierende Orte mit enormen Schauwerten. Es ist kein Wunder, dass die amerikanische SF-Kritik von Silverbergs Rückkehr zum Genre eher enttäuscht war, denn dem vergleichsweise langsam und entspannt erzählten Roman fehlt jene Düsternis, die in fast allen Werken aus Silverbergs zweiter Schaffensphase zu finden ist. Er ist einfach nur ein “heller”, aber überaus lesenswerter Abenteuerroman, wie man ihn sonst am ehesten im Œuvre von Jack Vance finden kann, und wurde witzigerweise 1981 mit dem Locus Award als bester Fantasyroman ausgezeichnet.

Obwohl Silverberg zunächst weitere Majipoor-Abenteuer ausgeschlossen hatte, schrieb er in den folgenden zwei Jahren etliche Erzählungen, die dann in dem Band Majipoor Chronicles (1982) gesammelt wurden. Sie setzen den ersten Band keineswegs direkt fort, sondern bieten – eingebettet in eine Rahmenhandlung um Valentines Vertrauten Hissune – kaleidoskopartige Einblicke in die ältere und jüngere Vergangenheit Majipoors und führen sogar hinaus auf den Großen Ozean, der mehr als eine Hemisphere der riesigen Welt bedeckt.

Valentines Geschichte wird schließlich in Valentine Pontifex (1983) wieder aufgegriffen und weitererzählt. In diesem Band sieht sich der Titelheld in seiner neuen Rolle mannigfaltigen Problemen wie Missernten, einer Verschwörung der Gestaltwandler und dem ungewöhnlichen Verhalten wilder Tiere gegenüber. Valentine wird klar, dass der seit 8000 Jahren auf Majipoor herrschende Friede in Gefahr ist, und deshalb muss er eine Entscheidung von allergrößter persönlicher Tragweite treffen …

Diese drei ersten Bände des Majipoor-Zyklus sind wie fast alle Romane Silverbergs (und etliche seiner Kurzgeschichtensammlungen) zuvor auch ins Deutsche übersetzt worden. Da sie mehrfach – teilweise unter neuen Titeln – neu aufgelegt wurden, soll es an dieser Stelle genügen, ihre erste und neueste deutsche Ausgabe zu nennen (detaillierter aufgeschlüsselt gibt es das Ganze in einem Kommentar). Band eins ist erstmals 1980 (als Krieg der Träume), zuletzt 2012 (als Neuübersetzung unter dem Titel Lord Valentine) erschienen, Band zwei erstmals 1985 (gesplittet als Die Majipoor-Chroniken 1 und 2), zuletzt 2013 (als NÜ unter dem Titel Die Bibliothek von Majipoor), Band drei erstmals 1985 (auch gesplittet als Die Wasserkönige von Majipoor und Valentine Pontifex) und letztmals 1995 (als Valentine Pontifex).

Es dauerte zwölf Jahre, bis Robert Silverberg mit The Mountains of Majipoor (1995; dt. Die Berge von Majipoor (1996)) wieder nach Majipoor zurückgekehrt ist, um die Geschichte von Prinz Harpirias zu erzählen, der sich auf eine gefährliche Mission in die eisige Tundra des Nordens begeben muss. Auch in diesem, 500 Jahre nach den Geschehnissen der ersten drei Bände spielenden Roman überzeugt Majipoor wieder als exotisches Setting, allerdings fehlt der Geschichte (möglicherweise dem geringeren Umfang geschuldet) ein bisschen die epische Breite, in der ein solchen Setting erst so richtig zur Geltung kommt.

Besagte epische Breite findet sich dann wieder in der aus den Bänden Sorcerers of Majipoor (1997; dt. Die Zauberer von Majipoor (1998), auch als König der Erinnerungen (2003)), Lord Prestimion (1999; dt. Lord Prestimion (2003)) und The King of Dreams (2001; dt. König der Träume (2004)) bestehenden Prestimion Trilogy (in der Heyne-Ausgabe unter dem Obertitel Die Legenden von Majipoor). In dieser tausend Jahre vor Valentines Zeit spielenden Trilogie, in deren Mittelpunkt mit dem titelgebenden Prestimion ein Mann steht, der vom Anwärter auf das Amt des Coronals zum Coronal wird und sich erwartungsgemäß mit allerlei Fährnissen unterschiedlichster Natur herumschlagen muss, vollzieht der Majipoor-Zyklus den Übergang von der abenteuerlich-exotischen SF zur Fantasy, denn auch wenn z.B. Prestimion selbst Magie und deren Wirkung anfangs skeptisch gegenübersteht, lässt es sich nicht leugnen, dass sie in diesen Romanen existiert. Und natürlich bildet Majippor auch hier wieder eine beeindruckende Kulisse, denn noch immer lässt sich auf dieser Welt etwas Neues, bislang Ungesehenes entdecken.

Besagte epische Breite findet sich dann wieder in der aus den Bänden Sorcerers of Majipoor (1997; dt. Die Zauberer von Majipoor (1998), auch als König der Erinnerungen (2003)), Lord Prestimion (1999; dt. Lord Prestimion (2003)) und The King of Dreams (2001; dt. König der Träume (2004)) bestehenden Prestimion Trilogy (in der Heyne-Ausgabe unter dem Obertitel Die Legenden von Majipoor). In dieser tausend Jahre vor Valentines Zeit spielenden Trilogie, in deren Mittelpunkt mit dem titelgebenden Prestimion ein Mann steht, der vom Anwärter auf das Amt des Coronals zum Coronal wird und sich erwartungsgemäß mit allerlei Fährnissen unterschiedlichster Natur herumschlagen muss, vollzieht der Majipoor-Zyklus den Übergang von der abenteuerlich-exotischen SF zur Fantasy, denn auch wenn z.B. Prestimion selbst Magie und deren Wirkung anfangs skeptisch gegenübersteht, lässt es sich nicht leugnen, dass sie in diesen Romanen existiert. Und natürlich bildet Majippor auch hier wieder eine beeindruckende Kulisse, denn noch immer lässt sich auf dieser Welt etwas Neues, bislang Ungesehenes entdecken.

Nach dieser Trilogie hat Robert Silverberg noch eine Handvoll Erzählungen über Majipoor geschrieben, die inzwischen in dem Band Tales of Majipoor (2013) gesammelt wurden.

Bereits kurz nach den ersten drei Ausflügen nach Majipoor hat Robert Silverberg sich mit Gilgamesh the King (1984; auch als Gilgamesh (2005); dt. König Gilgamesch (1987, auch als König Gilgamesch von Uruk (1996)), einer Nacherzählung der epischen Geschichte des legendären sumerischen Gottkönigs, auch an “richtiger” Fantasy  versucht, und das Ergebnis ist sehr überzeugend ausgefallen. Im Nachfolgeband To the Land of the Living (1989; dt. Das Land der Lebenden (1996)), einem fix-up aus drei zuvor einzeln erschienenen Novellen, verquickt er seine Version des Gilgamesch-Epos mit dem Setting des von Janet Morris geschaffenen Shared-World-Universums Heroes in Hell, was teilweise überraschend gut funktioniert und letztlich dem Buch eine bittere Pointe verleiht. Denn Gilgamesch, der zeit seines Lebens das Land der Toten gesucht hat, um dort mit seinem Freund Enkidu zusammen zu sein, versucht jetzt alles, um ins Land der Lebenden zurückzukehren (nicht zuletzt, weil er Enkidu in der Hölle nicht gefunden hat).

versucht, und das Ergebnis ist sehr überzeugend ausgefallen. Im Nachfolgeband To the Land of the Living (1989; dt. Das Land der Lebenden (1996)), einem fix-up aus drei zuvor einzeln erschienenen Novellen, verquickt er seine Version des Gilgamesch-Epos mit dem Setting des von Janet Morris geschaffenen Shared-World-Universums Heroes in Hell, was teilweise überraschend gut funktioniert und letztlich dem Buch eine bittere Pointe verleiht. Denn Gilgamesch, der zeit seines Lebens das Land der Toten gesucht hat, um dort mit seinem Freund Enkidu zusammen zu sein, versucht jetzt alles, um ins Land der Lebenden zurückzukehren (nicht zuletzt, weil er Enkidu in der Hölle nicht gefunden hat).

Abgesehen von diesen Abstechern in die Beinahe-Fantasy bzw. Fantasy ist Robert Silverberg der SF seit seiner Rückkehr ins Genre treu geblieben und auch heute noch – zumindest als Kurzgeschichtenautor – aktiv.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Joy Chant, die heute 70 Jahre alt wird. Es hat eine Menge Autoren und Autorinnen gegeben, die nur für kurze Zeit einen Beitrag zum Genre geleistet haben (wie man nicht zuletzt anhand dieser Geburtstagspostings immer mal wieder feststellen kann). Bei einigen ist das wirklich bedauerlich, wie beispielsweise bei der am 13. Januar 1945 in London geborenen Eileen Joyce Chant (verheiratete Rutter), deren schmales Œuvre aus gerade einmal drei Fantasyromanen, einem Band mit Nacherzählungen keltischer Sagen und zwei Stories besteht. Interessanterweise spielen die drei Fantasyromane zwar alle auf der gleichen Welt – genauer: auf dem Kontinent Vandarei –, unterscheiden sich jedoch inhaltlich, thematisch und stilistisch deutlich voneinander.

Chants Erstling Red Moon and Black Mountain (1970; dt. Roter Mond und Schwarzer Berg (1978)) ist ein Jugendbuch, in dem es die Geschwister Oliver, Nicholas und Penelope aus dem zeitgenössischen England in das Fantasyland Kedrinh verschlägt, wo ihnen in einem epischen Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen wichtige Rollen zufallen. In England beim Tolkien-Verlag Allen & Unwin erschienen (und in den USA im Rahmen der Ballantine Adult Fantasy nachgedruckt), wurde und wird dem Roman von manchen Seiten gelegentlich der Vorwurf gemacht, ein Herr-der-Ringe-Plagiat zu sein, und es gibt tatsächlich ein paar Parallelen zwischen den beiden Werken – und mindestens genauso viele inhaltliche Unterschiede. Was Joy Chant zweifellos geschafft hat, war, einen Roman zu schreiben, der den “Geist” Tolkiens bzw. des Herr der Ringe atmet wie nur wenige andere. Einen Roman, der in einer Welt angesiedelt ist, die sie bereits in ihrer Kindheit und Jugend entworfen hat (ohne Tolkien gelesen zu haben), wie sie mehrfach glaubhaft versichert hat. Glaubhaft nicht zuletzt deshalb, weil der faszinierendste Teil des Buches Olivers Geschichte ist, der beim magischen “Transport” nach Kedrinh von seinen beiden jüngeren Geschwistern getrennt wird und bei den Hurnei, einem Stamm des Reitervolks der Khentor landet, wo er zu einem jungen Mann heranwächst und dabei mit einer faszinierenden Kultur vertraut wird.

Die Khentor (oder Khentorei) stehen auch im Mittelpunkt von Joy Chants zweitem Roman The Grey Mane of Morning (1977; dt. Der Mond der brennenden Bäume (1981)), einem viele Jahrhunderte vor den Geschehnissen des vorangegangenen Bandes angesiedelten Prequel, das nur den groben Hintergrund mit Red Moon teilt. Seit Menschengedenken zieht der Stamm der Alnei durch die riesigen Ebenen und leistet den Goldenen – einem Volk, das in ummauerten Städten lebt – alljährlich Tribut. Manchmal besteht dieser Tribut auch in einer jungen Frau, doch als die Goldenen, die von den Alnei als Halbgötter betrachtet werden, ausgerechnet Nai, eine Priesterin und Tochter des Stammesführers rauben, setzen sie Dinge in Bewegung, mit denen sie niemals gerechnet hatten. Denn Mor’anh, “der Speer des Himmels” und Nais Bruder, stellt die alten Traditionen in Frage und versucht alles, um seine Schwester zurückzuholen. Mor’anh und seine Konfrontation mit dem ihm Unbegreiflichen, die Fragen, die er sich stellt – etwa über die Bedeutung des Schicksals – und sein trotz mancher Irrtümer und Fehlschläge unbedingter Wille, seine Schwester zu retten, machen den Reiz diese Buches aus, das man – eingedenk der Lebensumstände und “Philosophie” der Alnei – fast als den (vermutlich ersten) ökologischen Fantasyroman bezeichnen könnte. Deutlich weniger episch angelegt als der erste Roman ist The Grey Mane of Morning ein faszinierendes Werk über ein Volk, das in dieser Form in der Fantasy ansonsten kaum zu finden ist.

Die Khentor (oder Khentorei) stehen auch im Mittelpunkt von Joy Chants zweitem Roman The Grey Mane of Morning (1977; dt. Der Mond der brennenden Bäume (1981)), einem viele Jahrhunderte vor den Geschehnissen des vorangegangenen Bandes angesiedelten Prequel, das nur den groben Hintergrund mit Red Moon teilt. Seit Menschengedenken zieht der Stamm der Alnei durch die riesigen Ebenen und leistet den Goldenen – einem Volk, das in ummauerten Städten lebt – alljährlich Tribut. Manchmal besteht dieser Tribut auch in einer jungen Frau, doch als die Goldenen, die von den Alnei als Halbgötter betrachtet werden, ausgerechnet Nai, eine Priesterin und Tochter des Stammesführers rauben, setzen sie Dinge in Bewegung, mit denen sie niemals gerechnet hatten. Denn Mor’anh, “der Speer des Himmels” und Nais Bruder, stellt die alten Traditionen in Frage und versucht alles, um seine Schwester zurückzuholen. Mor’anh und seine Konfrontation mit dem ihm Unbegreiflichen, die Fragen, die er sich stellt – etwa über die Bedeutung des Schicksals – und sein trotz mancher Irrtümer und Fehlschläge unbedingter Wille, seine Schwester zu retten, machen den Reiz diese Buches aus, das man – eingedenk der Lebensumstände und “Philosophie” der Alnei – fast als den (vermutlich ersten) ökologischen Fantasyroman bezeichnen könnte. Deutlich weniger episch angelegt als der erste Roman ist The Grey Mane of Morning ein faszinierendes Werk über ein Volk, das in dieser Form in der Fantasy ansonsten kaum zu finden ist.

Von den weiten Ebenen des Nordens und den auf Davladi genannten Einhörnern reitenden Khentorei geht es in When Voiha Wakes (1983; dt. Wenn Voiha erwacht (1984)) ins Reich Halilak, in dessen dörflichen Siedlungen Frauen das Sagen haben. Auch hier sorgen alte Traditionen dafür, dass die Dinge immer so bleiben, wie sie sind – was einem jungen Mann, der sich zum Künstler berufen fühlt, einige Probleme bereitet, denn in Halilak können Männer allenfalls Handwerker, aber niemals Künstler werden. When Voiha Wakes ist ein kleiner, stiller Roman, dessen Protagonisten nichtsdestotrotz unter den Widrigkeiten ihres Lebens leiden (und stellt natürlich die gewohnten Geschlechterverhältnisse auf den Kopf).

Und damit war Joy Chants Ausflug in die Fantasy dann auch schon beendet, denn bei The High Kings (1983; dt. Könige der Nebelinsel (1984)) handelt es sich um eine – großzügig und großartig illustrierte – Sammlung von Nacherzählungen alter keltischer Legenden aus der Zeit vor König Artus.

Auch wenn man den Romanen – vor allem in Sachen Erzählduktus – anmerkt, in welcher Zeit sie entstanden sind, lassen sie sich dank Joy Chants stilistischen Fähigkeiten auch heute noch gut lesen – vor allem im Original. Was die deutschen Ausgaben angeht, muss man in dieser Hinsicht bei Der Mond der brennenden Bäume ein paar Abstriche machen, denn in diesem Fall kommt die Übersetzung an den Stil des Originals leider nicht heran.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Kameron Hurley, die heute ihren 35. Geburtstag feiert. Ihre bislang vier erschienenen Romane sind einerseits vor allem etwas für unverzagte Leser und Leserinnen, die in ihrem Genre gern einen oder gleich mehrere ganz neue Ansätze und jede Menge Skurriles zu schätzen wissen, andererseits begegnet man der am 12. Januar 1980 in Washington State, USA, geborenen Autorin beinahe zwangsläufig, sobald man sich im Internet mit englischsprachiger Phantastik befasst, denn Kameron Hurley bloggt sich kreuz und quer durch die entsprechende Blogosphäre und wurde dafür 2014 auch mit zwei Hugo Awards ausgezeichnet (für ihren Essay We have always fought und als Best Fan Writer).

Ihre vorrangigen Themen, vor allem den Wunsch nach Loslösung von historischen und tatsächlichen Geschlechterrollen, packt sie auch in ihren Romanen an. So setzt schon ihre erste Trilogie, The Bel Dame Apocrypha, diesbezüglich Maßstäbe: Man verfolgt in den Bänden God’s War (2011), Infidel (2011) und Rapture (2012) nicht nur die Taten der selbst für ihren Berufsstand unorthodoxen Assassinin – oder Bel Dame – Nyxnissa, die als Paukenschlag in der Eröffnungsszene gleich mal ihre Gebärmutter verscherbelt, sondern befindet sich auch im politisch aufgeladenen Setting eines Lost-Colony-Planeten mit einer hochreligiösen, mittelöstlich angehauchten Gesellschaft, die allerdings von Frauen beherrscht wird, und in der Männer höchstens als Kanonenfutter herhalten, aber keine höheren gesellschaftlichen Funktionen einnehmen. Für den zusätzlichen Schuss Extravaganz sorgt die Hauptressource der Welt: Fahrzeuge, Fabriken und andere Technologie – alles wird von Insekten angetrieben. Durch dieses postapokalyptische, von einem heiligen Krieg zerrissene Terrain schlägt sich Nyx mit ihren Gefährten als Kopfgeldjägerin, die Abtrünnige und Terroristen zur Strecke bringt – Stoff für eine unkonventionelle, aber vor allem im ersten Band plotmäßig noch sehr mäandernde Geschichte.

Mit ihrem neuen Projekt ist Kameron Hurley angetreten, um die epische Fantasy auf eine sehr ähnliche Weise aufzumischen: Der erste Band der Worldbreaker Saga, The Mirror Empire (2014), geht mit multiplen POV-Charakteren und der üblichen Ausgangslage aus Reichen im Krieg, Herrscherdynastien und drohender Katastrophe zwar ziemlich typisch für moderne Epic Fantasy los, aber ansonsten bleibt kein Stein auf dem anderen: Hurley arbeitet mit eigenem Gendersystem und neuen Pronomen, und ihr kriselndes Reich Dhai ist alles, aber kein mittelaltertümelndes Fantasy-Europa. Der für September angekündigte zweite Band Empire Ascendant wird nach dem starken Tobak des Auftaktbandes zeigen, ob die Story mit dem Programm mithalten kann, aber es ist zweifellos ein äußerst spannender Versuch, die Fantasy ganz anders anzupacken. Was dann auch das Stichwort in Sachen deutsche Übersetzung sein dürfte: Die ist, wie nicht anders zu erwarten, bisher nicht in Sicht.

Mit ihrem neuen Projekt ist Kameron Hurley angetreten, um die epische Fantasy auf eine sehr ähnliche Weise aufzumischen: Der erste Band der Worldbreaker Saga, The Mirror Empire (2014), geht mit multiplen POV-Charakteren und der üblichen Ausgangslage aus Reichen im Krieg, Herrscherdynastien und drohender Katastrophe zwar ziemlich typisch für moderne Epic Fantasy los, aber ansonsten bleibt kein Stein auf dem anderen: Hurley arbeitet mit eigenem Gendersystem und neuen Pronomen, und ihr kriselndes Reich Dhai ist alles, aber kein mittelaltertümelndes Fantasy-Europa. Der für September angekündigte zweite Band Empire Ascendant wird nach dem starken Tobak des Auftaktbandes zeigen, ob die Story mit dem Programm mithalten kann, aber es ist zweifellos ein äußerst spannender Versuch, die Fantasy ganz anders anzupacken. Was dann auch das Stichwort in Sachen deutsche Übersetzung sein dürfte: Die ist, wie nicht anders zu erwarten, bisher nicht in Sicht.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Jessica Amanda Salmonson, die heute 65 Jahre alt wird. Die am 06. Januar 1950 als Jesse Amos Salmonson in Seattle, Washington, geborene Jessica Amanda Salmonson betrat die professionelle amerikanische Phantastikszene Ende der 70er Jahre mit einem ordentlichen Paukenschlag. Was insofern überraschend war, als sie zuvor nur ein paar Geschichten in kleinauflagigen semiprofessionellen Magazinen – wie z.B. dem seit 1973 von ihr selbst herausgegebenen The Literary Magazine of Fantasy and Terror (in dem sie auch offen über ihre Erfahrungen bei der zeitgleichen Verwandlung von Jesse in Jessica berichtete) – und Fanzines veröffentlicht hatte. Die Kontakte, die sie dabei als Autorin und Herausgeberin knüpfen konnte, dürften ihr den ersten Auftritt auf der großen professionellen Bühne allerdings spürbar erleichtert haben, denn sie debütierte dort nicht mit einem Roman, sondern einer Anthologie.

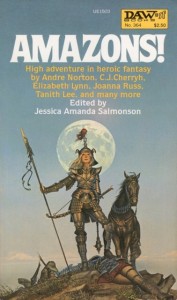

Amazons! (1979; dt. Amazonen! (1981)) hatte einen eindeutigen und von Salmonson im Vorwort klar benannten programmatischen Anspruch: Im Mittelpunkt der in der Anthologie enthaltenen Geschichten sollten ausschließlich Heldinnen stehen und einen Gegenpol zu den von wenigen Ausnahmen abgesehen fast ausschließlich männlichen Protagonisten der Sword & Sorcery bilden, wobei die Heldinnen glaubwürdige Frauenfiguren sein sollten, die mehr als “men with tits” waren. Was heutzutage angesichts mehrerer phantastischer Subgenres, die sich inhaltlich auf eine überwiegend weibliche Leserschaft ausgerichtet haben, nicht mehr sonderlich aufregend klingt, war damals fast schon revolutionär, denn Ende der 70er Jahre hatte die (mehr oder weniger) tolkieneske Questenfantasy trotz der Erfolge eines Terry Brooks und Stephen R. Donaldson die Sword & Sorcery noch nicht endgültig als dominierendes Fantasy-Subgenre abgelöst, und Letztere war sowohl auf der Autoren- wie der Figurenebene fest in männlicher Hand. Erstaunlicherweise hat Amazons! den vorgegebenen programmatischen Anspruch mehr als eingelöst und das Subgenre um ein paar interessante und kompetent erzählte Variationen altbekannter (und nicht ganz so altbekannter) Motive bereichert, was der Anthologie nicht nur den World Fantasy Award eingebracht hat, sondern sie zu einer der besten Sword-&-Sorcery-Anthologien überhaupt macht.

Amazons! (1979; dt. Amazonen! (1981)) hatte einen eindeutigen und von Salmonson im Vorwort klar benannten programmatischen Anspruch: Im Mittelpunkt der in der Anthologie enthaltenen Geschichten sollten ausschließlich Heldinnen stehen und einen Gegenpol zu den von wenigen Ausnahmen abgesehen fast ausschließlich männlichen Protagonisten der Sword & Sorcery bilden, wobei die Heldinnen glaubwürdige Frauenfiguren sein sollten, die mehr als “men with tits” waren. Was heutzutage angesichts mehrerer phantastischer Subgenres, die sich inhaltlich auf eine überwiegend weibliche Leserschaft ausgerichtet haben, nicht mehr sonderlich aufregend klingt, war damals fast schon revolutionär, denn Ende der 70er Jahre hatte die (mehr oder weniger) tolkieneske Questenfantasy trotz der Erfolge eines Terry Brooks und Stephen R. Donaldson die Sword & Sorcery noch nicht endgültig als dominierendes Fantasy-Subgenre abgelöst, und Letztere war sowohl auf der Autoren- wie der Figurenebene fest in männlicher Hand. Erstaunlicherweise hat Amazons! den vorgegebenen programmatischen Anspruch mehr als eingelöst und das Subgenre um ein paar interessante und kompetent erzählte Variationen altbekannter (und nicht ganz so altbekannter) Motive bereichert, was der Anthologie nicht nur den World Fantasy Award eingebracht hat, sondern sie zu einer der besten Sword-&-Sorcery-Anthologien überhaupt macht.

Fast das Gleiche lässt sich auch über Amazons II (1982; dt. Neue Amazonen-Geschichten (1983)) sagen, und auch die beiden thematisch etwas breiter angelegten Anthologien Heroic Visions (1983) und Heroic Visions II (1986) zählen zu den besseren Vertretern ihrer Art.

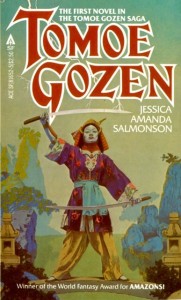

Zwischenzeitlich hatte Jessica Amanda Salmonson bewiesen, dass auch als Autorin mit ihr zu rechnen war, denn ihre mit Tomoe Gozen (1981; rev. als: The Disfavored Hero (1999)) begonnene und mit The Golden Naginata (1982) und Thousand Shrine Warrior (1984) fortgesetzte Tomoe Gozen Saga erwies sich als inhaltlich und erzählerisch überzeugend umgesetzte Variante ihres in Amazons! formulierten Anspruchs. Tomoe Gozen ist eine (an eine vermutlich historische Persönlichkeit angelehnte – zumindest wird im Heike Monogatari eine Tomoe Gozen erwähnt und ausführlich beschrieben) Kriegerin, die in einem magischen Parallelwelt-Japan namens Naipon mannigfaltige Abenteuer erlebt und es dabei nicht nur mit Samurais und Ninjas, sondern auch mit Magiern, Monstern und allerlei mythischen Kreaturen zu tun bekommt. Was Tomoe Gozen als Sword-&-Sorcery-Heldin (und bei den drei Romanen handelt es sich eindeutig um Sword & Sorcery) von ihren männlichen Kollegen unterscheidet, ist vor allem, dass sie eine Samurai ist. Das bedeutet, dass sie nach einem rigiden Ehrenkodex lebt und handelt – auch wenn das gelegentlich zu Entscheidungen führt, die ihr Herz anders treffen würde. Die glaubwürdige Hauptfigur, der authentisch wirkende Hintergrund und nicht zuletzt Salmonsons stilistische Fähigkeiten machen die Tomoe Gozen Saga zu einem der späten Höhepunkte der Sword & Sorcery, die eindruckvoll zeigt, was in diesem vermeintlich so eng begrenzten Subgenre möglich ist.

In Deutschland hat sich Tomoe Gozens Auftritt leider nicht ganz so glücklich gestaltet. Zwar wurden die ersten beiden Romane als Tomoe die Samurai (1984) und Die goldene Naginata (1985) übersetzt (und – als kleine Anekdote am Rande – mit den Titelbildern ausgestattet, die die Originalausgaben der beiden Amazons-Anthologien geziert hatten),  doch zumindest die Übersetzung von Die goldene Naginata war stellenweise gekürzt. Warum? Aus dem gleichen Grund, aus dem nie eine Übersetzung von Thousand Shrine Warrior erschienen ist: In der Tomoe Gozen Saga geht es auch für Sword-&-Socery-Verhältnisse stellenweise recht brutal und blutig zu, und daher hat man im zweiten Band der Trilogie ein paar allzu drastische Stellen herausgekürzt und von der Übersetzung des dritten Bands Abstand genommen. Was angesichts des Stellenwerts, den Grim & Gritty heutzutage auf dem Markt genießt (und was da anscheinend völlig problemlos durchgewunken wird), einmal mehr zeigt, wie sehr sich die Zeiten geändert haben.

doch zumindest die Übersetzung von Die goldene Naginata war stellenweise gekürzt. Warum? Aus dem gleichen Grund, aus dem nie eine Übersetzung von Thousand Shrine Warrior erschienen ist: In der Tomoe Gozen Saga geht es auch für Sword-&-Socery-Verhältnisse stellenweise recht brutal und blutig zu, und daher hat man im zweiten Band der Trilogie ein paar allzu drastische Stellen herausgekürzt und von der Übersetzung des dritten Bands Abstand genommen. Was angesichts des Stellenwerts, den Grim & Gritty heutzutage auf dem Markt genießt (und was da anscheinend völlig problemlos durchgewunken wird), einmal mehr zeigt, wie sehr sich die Zeiten geändert haben.

An die Klasse der Tomoe Gozen Saga kommt der 1982 nahezu zeitgleich mit dem zweiten Band der Trilogie erschienene Einzelroman The Swordswoman zwar nicht heran, aber die Geschichte der jungen Erin Wyler, die aus einem unglücklichen Leben auf der Erde gerissen wird und auf eine (wiederum asiatisch geprägte) Parallelwelt namens Endsworld gerät, auf der sie sich einen Platz erkämpfen muss, ist dennoch lesenswert. Mehr als nur lesenswert ist Ou Lu Khen and the Beautiful Madwoman (1985; dt. Die scheue Schöne (1988)), ein Roman, der sich spürbar von Salmonsons vorherigen Werken unterscheidet. Denn die Geschichte des Bauern Ou Lu Khen und seiner Begleiterin Mai Su ist keine Sword & Sorcery, sondern am ehesten eine etwas andere Fantasyqueste, die sie zu den Grabstätten der Lost Dynasty des historischen China führt, den Überresten eines Reiches, das so böse war, dass es aus der Historie des Landes schlicht verschwunden ist. Was ihre Queste – neben der allem Weltlichen ziemlich entrückten Mai Su – so anders und ziemlich einzigartig macht, ist die Tatsache, dass die beiden von Lu Khens kleiner Schwester und seinem Urgroßvater verfolgt werden – und alle vier wiederum von dem ehrlosen Schurken Harada Fumiaka, dem Lu Khen ein Boot gestohlen hat. Auch wenn sich das ein bisschen nach humoristischer Fantasy anhört, ist es keine, sondern eine wirklich originelle Abenteuergeschichte mit gelegentlichen amüsanten Einsprengseln.

Nach diesem Roman hat Jessica Amanda Salmonson sich von der Fantasy im engeren Sinn ab- und dem Horror bzw. der klassischen Gespenstergeschichte zugewandt. Auch wenn einige ihrer Kurzgeschichtensammlungen wie z.B. A Silver Thread of Madness (1988) und The Dark Tales (2002) noch (zumeist früher entstandene) Fantasystories enthalten, sind die Geschichten in John Collier and Fredric Brown Went Quarrelling Through My Head (1989), The Mysterious Doom and Other Ghostly Tales of the Pacific Northwest (1992), The Eleventh Jaguarundi and Other Mysterious Persons (1995) und The Deep Museum: Ghost Stories of a Melancholic (2003) größtenteils dem Horror zuzurechnen; dies gilt auch für den Roman Anthony Shriek (1992). Zudem hat sie etliche Anthologien mit klassischen, zumeist vergessenen Gespenstergeschichten herausgegeben und mit The Encyclopedia of Amazons: Women Warriors from Antiquity to the Modern Era (1991) ein Sachbuch über historische bzw. historisch verbürgte Amazonen verfasst.

Mittlerweile veröffentlicht sie – genau wie in ihren Anfangstagen – fast nur noch in Fanzines oder bei spezialisierten Kleinverlagen.

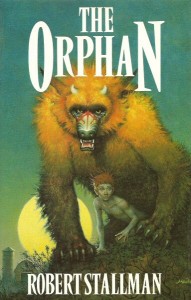

Außerdem wollen wir die Gelegenheit nutzen, an Robert Stallman zu erinnern, der heute 85 Jahre alt geworden wäre. Wie bei vielen seiner Autorenkollegen und -kolleginnen ist auch der Stern des am 06. Januar 1930 in Kankakee, Illinois, geborenen Robert Lester Stallman, der hauptberuflich als Literaturkritiker und Englischprofessor tätig war, nur kurz am Himmel der phantastischen Literatur aufgeglüht und rasch wieder erloschen. Bei ihm hat das allerdings einen tragischen Grund, denn er ist bereits am 01. August 1980 – knapp fünf Monate nach der Veröffentlichung seines Erstlings The Orphan, dem ersten Band von The Book of the Beast – im Alter von fünfzig Jahren verstorben. Dass er anschließend zweimal hintereinander posthum für den John W. Campbell Award for Best New Writer nominiert wurde, sagt Einiges darüber aus, welchen Eindruck The Book of the Beast (bzw. vor allem The Orphan) in der amerikanischen Phantastikszene gemacht hat.

The Orphan erzählt die Geschichte eines gestaltwandlerischen Tiers, eines Werwesens, das menschliche Gestalt annehmen muss, wenn es inmitten der Menschen leben will – und genau diesen Drang verspürt es. Das Tier hat keinerlei Erinnerung daran, wo es herkommt, und fühlt sich allein auf der Welt. Es versteht die Menschen und ihre Gewohnheiten nicht, und es hat nur eine sehr begrenzte Kontrolle über seinen jeweiligen menschlichen … nennen wir ihn Avatar, der sich seinerseits des dunklen Etwas’ und dessen merkwürdigen Begierden in seinem Innern schämt. Das ist bei seinem ersten Avatar Little Robert, einem kleinen Jungen, der auf einer Farm irgendwo in den ländlichen Gebieten des amerikanischen mittleren Westens heranwächst, noch kein sonderlich großes Problem, doch als das Tier Little Robert aus bestimmten Gründen hinter sich lassen muss und sein nächster Avatar ein Teenager ist, der mit seinen ganz eigenen erwachenden Begierden zu kämpfen hat, sieht das schon anders aus.

The Orphan erzählt die Geschichte eines gestaltwandlerischen Tiers, eines Werwesens, das menschliche Gestalt annehmen muss, wenn es inmitten der Menschen leben will – und genau diesen Drang verspürt es. Das Tier hat keinerlei Erinnerung daran, wo es herkommt, und fühlt sich allein auf der Welt. Es versteht die Menschen und ihre Gewohnheiten nicht, und es hat nur eine sehr begrenzte Kontrolle über seinen jeweiligen menschlichen … nennen wir ihn Avatar, der sich seinerseits des dunklen Etwas’ und dessen merkwürdigen Begierden in seinem Innern schämt. Das ist bei seinem ersten Avatar Little Robert, einem kleinen Jungen, der auf einer Farm irgendwo in den ländlichen Gebieten des amerikanischen mittleren Westens heranwächst, noch kein sonderlich großes Problem, doch als das Tier Little Robert aus bestimmten Gründen hinter sich lassen muss und sein nächster Avatar ein Teenager ist, der mit seinen ganz eigenen erwachenden Begierden zu kämpfen hat, sieht das schon anders aus.

The Orphan ist ein ziemlich einzigartiges und schwer zu klassifizierendes Buch; es ist zum einen ein Horrorroman mit (nur marginal in Erscheinung tretendem) SF-Hintergrund, zum anderen ein Entwicklungsroman und last but not least ein Roman über die Lebensumstände in den USA der 30er Jahre – sprich: zur Zeit der Großen Depression. Stallmans clevere Prämisse – die gegenseitige Abhängigkeit von Tier und menschlichem Avatar, vor allem aber die Unmöglichkeit, das andere Selbst vollständig zu kontrollieren – verleiht dem Roman eine innere Spannung, die mindestens ebenso fesselnd ist wie die in der Außenwelt stattfindenden Konflikte. Das bleibt auch im zweiten, bereits etwas schwächeren Band The Captive (1981) so, in dem das Tier u.a. in seiner wahren Gestalt in Gefangenschaft gerät und ausgestellt wird, während im noch einmal deutlich schwächeren, auch mit strukturellen Problemen behafteten dritten Band The Beast (1982) das Tier endlich auf einen weiblichen Artgenossen stößt – was allerdings nicht bedeutet, dass schlagartig alles gut wird …

Auch wenn The Captive und The Beast nicht an die Qualität von The Orphan heranreichen – was vermutlich nicht zuletzt damit zu tun haben dürfte, dass Stallman aufgrund seines frühen Todes vor allem den letzten Band nicht mehr überarbeiten konnte – sei The Book of the Beast allein aufgrund des hervorragenden ersten Bandes all denjenigen Lesern und Leserinnen ans Herz gelegt, die mal etwas ganz anderes lesen wollen. Und sie können das sogar auf Deutsch tun, denn die Trilogie ist als Der Findling, Der Gefangene und Der Nachkomme (alle 1982) unter dem Obertitel Werwelt (der dann auch der Titel für den 1986 erschienenen Sammelband war) auch hierzulande (in der damaligen “schwarzen” Goldmann-Fantasyreihe) veröffentlicht worden.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Susan Shwartz, die heute 65 Jahre alt wird. Die am 31. Dezember 1949 in Youngstown, Ohio, geborene Susan Martha Shwartz zählt zu den Autoren und Autorinnen, die eine gewisse Zeit in der Phantastikszene recht aktiv waren und dann wieder mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden sind. Wobei sie auch in ihrer aktivsten Phase immer nur im Nebenberuf geschrieben und ihr Geld hauptberuflich an der Wall Street verdient hat.

Ihr Debut als Autorin feierte sie 1980 mit der Kurzgeschichte “The Fires of Her Vengeance” in der von Marion Zimmer Bradley herausgegebenen Anthologie The Keeper’s Price and Other Stories, auf die rasch weitere Geschichten – teils SF, teils Fantasy – in Magazinen wie Analog oder Fantasy Book und in weiteren Bradley-Anthologien folgten. Ihr erster Roman war eine Space Opera (White Wing (1985), mit Sharian Lewitt als Gordon Kendall), doch danach wandte sie sich in ihren Romanen mehrere Jahre lang fast ausschließlich der Fantasy zu.

Byzantium’s Crown bildet den Auftakt der mit den Bänden The Woman of Flowers (beide 1987) und Queensblade (1988) fortgesetzten Trilogie Heirs to Byzantium, die auf einer alternativen Erde spielt, auf der Octavian die Seeschlacht von Actium gegen Marcus Antonius verloren und Letzterer daraufhin mit Cleopatra ein ägyptisch-byzantinisches Reich gegründet hat. Dessen Hauptstadt Byzanz wurde zum Mittelpunkt einer Welt, auf der Magie existiert und die alten Götter überlebt haben, wohingegen das Christentum nur eine Sekte mit marginalem Einfluss ist. Jahrhunderte später muss der Thronerbe Prinz Marric aus dem Reich fliehen (da ihm seine Stiefmutter das Erbe streitig machen will) und gerät dadurch in Abenteuer, die ihn bis auf die britischen Inseln führen, auf denen die Druiden immer noch mächtig sind.

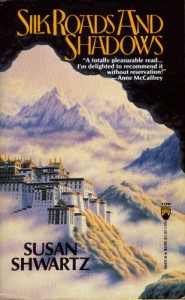

Auch Silk Roads and Shadows (1988) beginnt in einem alternativen Byzanz, das sich jedoch kaum vom historischen Byzanz unterscheidet (wenn man davon absieht, dass auch in dieser Welt wieder Magie existiert). Von hier aus macht sich Prinzessin Alexandra, die Schwester des Kaisers, mit ein paar Begleitern nach Osten auf – sie will in China Seidenraupen stehlen, da die byzantinischen Seidenraupen von ihrer Tante, der machthungrigen Zauberin Theodora (die am liebsten selbst auf dem Kaiserthron sitzen würde), vernichtet wurden. Unterwegs bekommt Alexandra es nicht nur mit den Verfolgern zu tun, die ihre Tante hinter ihr herschickt, sondern begegnet auch dem geheimnisvollen König der ebenso geheimnisvollen Stadt Shamballah, der ihr erklärt, dass ihre einzige Chance, ihre Reise zu überleben und erfolgreich zu bendeen, darin besteht, den Diamantweg zu beschreiten – sprich, die magischen Disziplinen des Vajrayana-Buddhismus zu erlernen … Farbige, exotische Settings, eine abenteuerliche Handlung, und die überzeugende innere Entwicklung Alexandras machen aus Silk Roads and Shadows einen lesenswerten Fantasyroman mit einer vielleicht ein wenig zu modern denkenden Heldin (aber das kennt man ja auch aus diversen historischen Romanen).

Auch Silk Roads and Shadows (1988) beginnt in einem alternativen Byzanz, das sich jedoch kaum vom historischen Byzanz unterscheidet (wenn man davon absieht, dass auch in dieser Welt wieder Magie existiert). Von hier aus macht sich Prinzessin Alexandra, die Schwester des Kaisers, mit ein paar Begleitern nach Osten auf – sie will in China Seidenraupen stehlen, da die byzantinischen Seidenraupen von ihrer Tante, der machthungrigen Zauberin Theodora (die am liebsten selbst auf dem Kaiserthron sitzen würde), vernichtet wurden. Unterwegs bekommt Alexandra es nicht nur mit den Verfolgern zu tun, die ihre Tante hinter ihr herschickt, sondern begegnet auch dem geheimnisvollen König der ebenso geheimnisvollen Stadt Shamballah, der ihr erklärt, dass ihre einzige Chance, ihre Reise zu überleben und erfolgreich zu bendeen, darin besteht, den Diamantweg zu beschreiten – sprich, die magischen Disziplinen des Vajrayana-Buddhismus zu erlernen … Farbige, exotische Settings, eine abenteuerliche Handlung, und die überzeugende innere Entwicklung Alexandras machen aus Silk Roads and Shadows einen lesenswerten Fantasyroman mit einer vielleicht ein wenig zu modern denkenden Heldin (aber das kennt man ja auch aus diversen historischen Romanen).

Auch in ihren folgenden Romanen wandte Susan Shwartz sich eher selten benutzten Settings oder Themen zu: In Imperial Lady (1989, mit Andre Norton) erzählt sie von den Abenteuern einer chinesischen Prinzessin zur Zeit der Han-Dynastie, und in Empire of the Eagle (1993, mit Andre Norton) von denen einer Gruppe römischer Legionäre, die nach ihrer Niederlage in der Schlacht bei Carrhae in die Sklaverei verkauft werden und nach Zentralasien geraten; The Grail of Hearts (1992), der es unter dem Titel Der Wald von Broliande (1995) als einziger ihrer Romane zu einer deutschen Ausgabe gebracht hat, ist eine feministisch geprägte Version von Wagners Parsifal, während Shards of Empire (1996) und Cross and Crescent (1997) einmal mehr Byzanz zum Schauplatz haben, wobei dieses Mal die Schlacht bei Manzikert bzw. der erste Kreuzzug für den historischen Hintergrund sorgen.

Parallel zu ihren Romanen hat Susan Shwartz zwischen 1980 und 1999 auch noch mehrere Dutzend Kurzgeschichten verfasst und sieben Anthologien herausgegeben. Immerhin eine davon – Hecate’s Cauldron (1982) – wurde als Hexengeschichten (1985) auch hierzulande veröffentlicht. Inzwischen hat sie sich fast ausschließlich auf das Schreiben von SF-Romanen verlegt, von denen seit der Jahrtausendwende eine gute Handvoll erschienen sind.

Bibliotheka Phantastika gratuliert Holly Phillips, die heute 45 Jahre alt wird. Ihre allerersten literarischen Gehversuche machte die am 25. Dezember 1969 in Nelson in der kanadischen Provinz British Columbia geborene Holly Phillips im kanadischen Phantastik-Magazin On Spec, wo – beginnend mit “No Such Thing As an Ex-Con” – von 2000 bis 2002 ein knappes halbes Dutzend ihrer Geschichten erschienen. Weitere Stories in kleinauflagigen Magazinen und Kleinverlagsanthologien folgten; eine davon wurde nicht nur für den International Horror Guild Award nominiert, sondern wenig später auch zur Titelgeschichte ihrer ersten Kurzgeschichtensammlung In the Palace of Repose (2005).

Besagte Sammlung – in der neben zwei Nachdrucken sieben Erstveröffentlichungen enthalten sind – deckt fast die gesamte Bandbreite moderner Phantastik von beinahe (aber eben nicht ganz) “klassischer” Fantasy bis hin zum Slipstream ab und überzeugt nicht zuletzt dadurch, wie souverän Holly Phillips ihre teils altbekannte Topoi variierenden, teils mit originellen Ideen aufwartenden Stories auch stilistisch umsetzt. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, dass In the Palace of Repose 2006 für den World Fantasy Award nominiert wurde.

Besagte Sammlung – in der neben zwei Nachdrucken sieben Erstveröffentlichungen enthalten sind – deckt fast die gesamte Bandbreite moderner Phantastik von beinahe (aber eben nicht ganz) “klassischer” Fantasy bis hin zum Slipstream ab und überzeugt nicht zuletzt dadurch, wie souverän Holly Phillips ihre teils altbekannte Topoi variierenden, teils mit originellen Ideen aufwartenden Stories auch stilistisch umsetzt. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, dass In the Palace of Repose 2006 für den World Fantasy Award nominiert wurde.

In mehreren Beiträgen der Sammlung taucht das Motiv der Entfremdung auf (am stärksten in “The Other Grace”); daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass es auch in Holly Phillips’ erstem Roman The Burning Girl (2006) eine zentrale Rolle spielt. Die Entfremdung, die die junge, zumeist nur Rye genannte Synästhetikerin Ryder Coleman empfindet, ist angesichts der Tatsache, dass sie unter Amnesie und am ganzen Körper auftretenden, immer wieder blutenden Läsionen leidet, leicht nachzuvollziehen. Und ihre zurückkehrenden Erinnerungen, die besagen, dass sie von Aliens entführt und zu einer Waffe gemacht wurde, machen ihr das Leben nicht unbedingt leichter … Das Ganze ergibt eine düstere Urban-Fantasy-Variante mit SF- und Horroreinsprengseln, die ein bisschen unter Pacing-Problemen leidet, bei der der Plot aber ohnehin eine untergeordnete Rolle spielt.

Auch in Holly Phillips’ zweitem Roman The Engine’s Child (2008) steht eine junge Frau im Mittelpunkt der Handlung: Moth ist ein Kind der Gezeitenslums und somit eine Ausnahme unter den Lehrlingen eines religiösen Ordens, der mit rigiden Mitteln die Gesellschaft bzw. das ganze Leben auf der Insel Rasnan kontrolliert. Was Gründe hat, denn um Rasnan herum gibt es nichts als einen riesigen Ozean, und die Menschen, die dort (mit Mitteln und aus Gründen, die das Setting – je nach Lesart bzw. der Überzeugung bestimmter Figuren – mal als SF, mal als Fantasy verorten) Zuflucht gefunden haben, können nirgendwo sonst leben. Sie leben allerdings unterschiedlich gut, je nachdem, zu welcher gesellschaftlichen Gruppierung sie gehören. Angesichts ihres unterprivilegierten Hintergrunds ist es kein Wunder, dass Moth rebellische Gedanken hegt – und da sie die (magische?) Macht des Mundab genannten Ozeans nutzen kann, haben ihre Pläne durchaus Aussicht auf Erfolg. Allerdings kann zwischen der Entwicklung eines Plans und dessen Umsetzung viel passieren … The Engine’s Child ist kein einfacher Roman, denn Hintergrund, Setting und der eigentliche Plot sind deutlich komplexer als hier angedeutet und werden von etlichen Gegensatzpaaren geprägt. Dessen umgeachtet ist der Roman stilistisch wieder brillant erzählt, was es einem leichter macht, mit der nicht immer nur sympathischen Heldin klarzukommen.

Parallel zu ihren Romanen und danach hat Holly Phillips weitere Stories veröffentlicht – ein paar davon wurden in dem Band At the Edge of Waking (2012) gesammelt – doch insgesamt ist ihr Ausstoß in den letzten Jahren deutlich geringer geworden. Ob das mit ihrem Gesundheitszustand zu tun hat (bereits in den 90er Jahren wurde bei ihr Fibromyalgie diagnostiziert) oder damit, dass der Markt für ihre ziemlich weit weg vom derzeit angesagten Fantasy-Mainstream angesiedelten Geschichten und Romane kleiner geworden ist, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Was die Tatsache an sich nicht weniger bedauerlich macht.