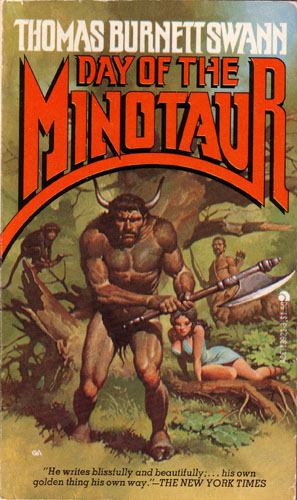

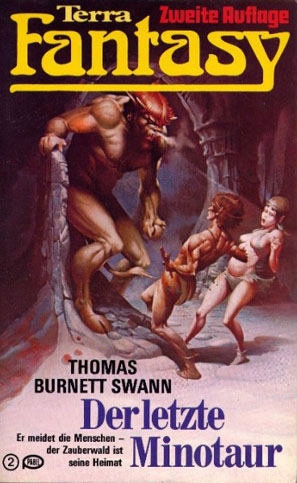

Die lebenslustige Dryade Zoe erzählt die Geschichte von Eunostos, dem letzten Minotaur des Zauberwaldes der Tiere auf Kreta.

Die lebenslustige Dryade Zoe erzählt die Geschichte von Eunostos, dem letzten Minotaur des Zauberwaldes der Tiere auf Kreta.

Der junge Tiermensch ist in die wunderschöne Dryade Kora verliebt, doch diese mag ihn nicht erhören, denn sie träumt einen sonderbaren Traum und will daher warten. Aber warum folgt Saffron, die Königin eines der neu angekommenen Stämme der Thriae, dem Minotaur mit so lüsternem Blick? Als sich schließlich der Paniskus Phlebas, ein Ziegenjunge mit ungewöhnlich kriminellen Charakter, besonders aufdringlich gegenüber Kora verhält, nimmt das Unheil seinen Lauf …

-Ich bin dreihundertsechzig und stolz darauf, daß ich in all dieser Zeit bestimmt gut doppelt so viele Liebhaber erfreuen durfte, wie ich Jahre genoß.-

Erster Teil, Eunostos, 1.

Die Geschehnisse im Zauberwald finden zur Zeit der Minoischen Palastkultur statt, als der legendäre Minos noch König ist und die Archäer zwar schon Überfälle unternehmen, aber noch keine ernste Bedrohung darstellen. Kreta wird von freundlichen, den Augenblick lebenden Menschen bewohnt, auf dem Lande geht es zwar etwas einfacher und zurückhaltender zu, doch in der Stadt Knossos herrscht ein freizügiges und buntes Treiben, welches sich in den farbenfrohen und vielgestaltigen Palästen widerspiegelt; dort hat der weise und gerechte König Minos seinen Herrschersitz.

Doch die Menschen haben einen Pakt geschlossen mit den Tiermenschen Kretas, deren Heimat soll von Menschen nicht betreten werden. Der Zauberwald ist hauptsächlich ein Wald, in dem seine Bewohner sehr angepasst an diesen leben, so sind die Häuser nicht aus dem Wald gebaut, sondern mit dem Wald gebaut. Das Zauberhafte beschränkt sich allerdings auf die Bewohner.

Die Tiermenschen sind der Mythologie Kretas entlehnt, einige, wie der Minotaur, sind sehr bekannt und im stärkeren Maße an die Mythologie angelehnt, andere, wie die Thriae, sind weniger bekannt und mit mehr Phantasie ausgestaltet. Ein Eigenart der meisten Tiermenschenvölker ist es, entweder nur aus Frauen, wie die Dryaden, oder nur aus Männern, wie die Minotauren, zu bestehen. Nur in wenigen finden sich sowohl Frauen als auch Männer, wie bei den Thriae. Die kriegerischen und draufgängerischen Zentauren werden angeführt vom weisen Chiron; die Panisken – vom Äußeren Satyren sehr ähnlich – entwickeln sich nicht weiter als Jugendliche, sie sind stets auf Nonsens aus; die Artemisbärinnen, zur Hälfte Bär, zur Hälfte Frau, sind auf ewig scheue Mädchen; die Telchin sind großartige Handwerker mit der Gestalt einer übergroßen Ameise; die Thriae, die Bienen, sind sehr dünne mit Flügeln versehene menschenartige Wesen, deren Volk aus Königin, Arbeiterinnen und Drohnen besteht; die Dryaden sind schöne Frauen, die sich nicht lange von ihrer Eiche trennen können.

Eunostos, der letzte Minotaur, ist zur Hälfte Bulle, zur Hälfte Mensch, statt Füße hat er Hufe und aus seinem seidigen, roten Haar ragen Hörner heraus. Wenn er erst ausgewachsen ist, wird er eine gewaltige Statur haben. Wie für Minotauren üblich, arbeitet er als Zimmermann. Er ist ein lebhafter und stürmischer junger Bulle, doch kann er auch sehr sanft und poetisch sein. Er ist unsterblich in die Dryade Kora verliebt.

Diese ist eine junge, romantische Dryade, vielleicht die älteste Jungfrau (sie ist schon neunzehn) im ganzen Wald. Sie wirkt durch ihre Zurückhaltung auf viele erhaben, vielleicht ist sie aber einfach nur unsicher.

Saffron ist die Königin eines Thriae-Stammes, sie ist lüstern und arrogant; sie erwartet von anderen, dass diese sich ihr – der schönen Königin! – fügen. Zudem ist sie eitel und gierig.

Zoe, die Dryadin, ist die Erzählerin der Geschichte, sie ist äußerst beliebt und hat sowohl zu Kora und deren Mutter als auch zu Eunostos, mit dessen Mutter sie befreundet war, ein gutes Verhältnis. Eunostos nennt sie Tante Zoe, obgleich sie sich diesen Titel nicht wünscht, da sie heimlich andere Gefühle für ihn hegt. Schließlich ist da noch der menschliche Kreter Aeacus, der Bruder König Minos’. Ihn verschlägt es im zweiten Teil der Geschichte in den Wald – auch er verliebt sich in die schöne Dryade Kora.

Die Charaktere sind einfach, was nicht weiter stört, da die Tiermenschen einfache Geschöpfe sind, doch manchmal agieren sie ein wenig zu typisch. Dieses mag im Konzept so angelegt sein, um die Schlichtheit der Natur besser gegen die komplizierte Zivilisation abheben zu können, nimmt der Geschichte aber ein wenig an Spannung.

Die Geschichte ist in zwei Teile geteilt, die durch die Liebe Eunostos’ zu Kora zusammengehalten werden. Im ersten Teil geht die Bedrohung von der Königin Saffron aus, dieser Teil ist wesentlich humorvoller und handlungsreicher. Während hier Liebe und Lust die Figuren motivieren, sind es im zweiten Teil Liebe und Pflicht. Aeacus ist der Mann in Koras Traum, aber er hätte nicht in das Reich der Tiere kommen dürfen, denn auch wenn er und die Dryade sich lieben, werden seine Kinder doch königlichen Geblütes sein. Hinzu kommt, dass der sanfte Eunostos viel besser mit den Kindern umgehen kann. Wenn Tugend und Laster einander gegenüberstehen, ist ein gutes Ende immer möglich, aber wenn zwei Tugenden sich gegenüberstehen, dann ist eine Tragödie am Ende unausweichlich. So gibt es zwar wiederum komische oder harmonische Episoden, dieser Teil ist aber deutlich melancholischer und dem Leser wird schnell klar, dass am Ende das Leid unvermeidbar sein wird.

Auch wenn die Geschichte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Märchen Die Schöne und die Bestie von Jeanne Marie Leprince de Beaumont hat, ist Eunostos der Einzige, der seine Physis negativ beurteilt. Auch wenn die Thematik Liebe sehr dominant ist, gibt es doch einige gefahrvolle Momente und überraschende Wendungen zu überstehen in dieser ungewöhnlichen Geschichte. Dieses ist zwar der zweite Teil aus der Minotaurus Reihe, aber er kann völlig unproblematisch nur für sich gelesen werden.

Die Erzählung wird zwar von Zoe erzählt, doch diese gibt bisweilen sogar die Gedanken der Figuren wieder, wie ein antiker Historiograph seinen Protagonisten eine Rede in den Mund legen mag. Die Geschichte ist somit aus einer unüblichen Perspektivenmischung von auktorialer Erzählstruktur und Ich-Erzählsituation dargestellt. Die flüssigen Sätze und die treffende Wortwahl passen gut zu dieser schnellen und frivolen Geschichte.

Ein Jahr ist vergangen, seit Percy Jackson das letzte Mal im Camp Half-Blood war, und nur noch ein einziger Tag trennt ihn davon, ein ganzes Jahr lang nicht von einer Schule geflogen zu sein. Doch selbstverständlich kommt die Freude zu früh und die Monster zerlegen pünktlich zum letzten Schultag mit Feuerbällen die Turnhalle und lassen Percy zusammen mit dem Straßenjungen Tyson zum Camp Half-Blood flüchten. Dort angelangt offenbart sich Percy nicht nur das Sterben von Thalias Baum und ein nunmehr ungeschütztes Camp, sondern auch ein Ersatz für Chiron und ein Halbbruder …

Ein Jahr ist vergangen, seit Percy Jackson das letzte Mal im Camp Half-Blood war, und nur noch ein einziger Tag trennt ihn davon, ein ganzes Jahr lang nicht von einer Schule geflogen zu sein. Doch selbstverständlich kommt die Freude zu früh und die Monster zerlegen pünktlich zum letzten Schultag mit Feuerbällen die Turnhalle und lassen Percy zusammen mit dem Straßenjungen Tyson zum Camp Half-Blood flüchten. Dort angelangt offenbart sich Percy nicht nur das Sterben von Thalias Baum und ein nunmehr ungeschütztes Camp, sondern auch ein Ersatz für Chiron und ein Halbbruder …