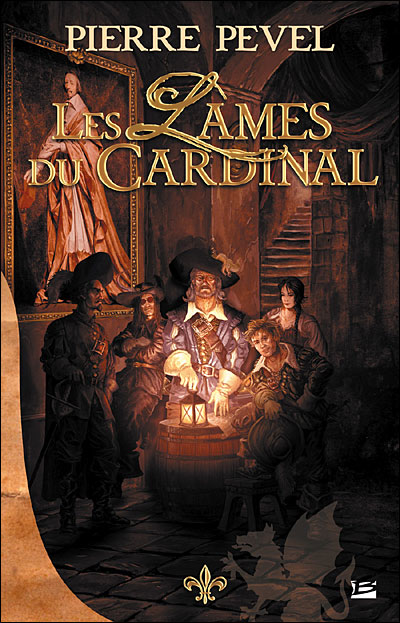

Paris 1633. Menschengestaltige Drachen unter Führung der ebenso schönen wie intriganten Vicomtesse de Malicorne streben danach, die Macht in Frankreich an sich zu reißen. Die Lage ist so ernst, dass Kardinal Richelieu sich keinen anderen Rat weiß, als eine vor Jahren aus seinen Diensten entlassene Elitetruppe wieder zusammenzurufen: Die „Klingen des Kardinals“ unter dem erfahrenen Soldaten La Fargue. Doch der Verräter, dessen Untaten einst zur Auflösung der Einheit führten, ist immer noch auf freiem Fuß, und La Fargue ist verwundbarer, als seine Leute ahnen, hat er doch gerade erst erfahren, dass er aus einer lange zurückliegenden Affäre eine Tochter hat, die nun in höchster Gefahr schwebt…

Paris 1633. Menschengestaltige Drachen unter Führung der ebenso schönen wie intriganten Vicomtesse de Malicorne streben danach, die Macht in Frankreich an sich zu reißen. Die Lage ist so ernst, dass Kardinal Richelieu sich keinen anderen Rat weiß, als eine vor Jahren aus seinen Diensten entlassene Elitetruppe wieder zusammenzurufen: Die „Klingen des Kardinals“ unter dem erfahrenen Soldaten La Fargue. Doch der Verräter, dessen Untaten einst zur Auflösung der Einheit führten, ist immer noch auf freiem Fuß, und La Fargue ist verwundbarer, als seine Leute ahnen, hat er doch gerade erst erfahren, dass er aus einer lange zurückliegenden Affäre eine Tochter hat, die nun in höchster Gefahr schwebt…

– Haute et longue, la pièce était tapissée de livres dont les élégantes dorures luisaient dans une pénombre roussie à la flamme des bougies. Dehors, derrière les épais rideaux de velours rouge, Paris dormait sous un ciel étoilé et la grande quiétude de ses rues enténébrées parvenait jusqu’ici, où le grattement d’une plume troublait à peine le silence. –

I – L’appel aux armes

Als Fantasysetting tritt das Frankreich des 17. Jahrhunderts gewöhnlich eher selten in Erscheinung, doch als Schauplatz von Mantel-und-Degen-Romanen ist es dafür umso beliebter. An dieses Genre lehnt sich Pierre Pevel mit Les Lames du Cardinal (Drachenklingen) denn auch überdeutlich an, was Atmosphäre, Namensmaterial, Figuren und Handlungsführung betrifft. Wer mit Klassikern dieser Literaturgattung, vor allem mit Alexandre Dumas’ Drei Musketieren, vertraut ist, wird hier bis in den Verlauf einzelner Szenen hinein viel Altbekanntes wiederfinden, zumal in der Charakterisierung Richelieus, die der Schilderung dieser Gestalt bei Dumas weit mehr verpflichtet ist als dem realen historischen Vorbild. Teilweise mag diese Nähe als bewusste Hommage angelegt sein, doch sie bringt zumindest im Kleinen auch eine gewisse Vorhersehbarkeit mit sich.

Die eigentlichen Fantasyelemente treten gegenüber den historischen Details stark in den Hintergrund und bilden eher schmückendes Beiwerk: Zwar kann man in diesem Frankreich auf Lindwürmern reiten und sich Miniaturdrachen als Schoßtier oder Brieftaubenersatz halten, doch das Potential dieser hübschen Ideen wird ebenso wenig ausgeschöpft wie das der aussatzartigen Krankheit, die Menschen bei zu engem Kontakt mit Drachenmagie befallen kann. Die machthungrigen Drachen in Menschengestalt könnten ebenso gut konventionelle Geheimbündler sein, denn dass ihre Intrigen letztendlich auf ein magisches Ritual hinauslaufen, bleibt für den Verlauf der Handlung eher unbedeutend. Auch der Hauch von alternate history, mit dem Pevel arbeitet (so endet z.B. die Belagerung von La Rochelle bei ihm mit einem Sieg der Hugenotten), hat zumindest in diesem ersten Band keine entscheidenden Auswirkungen auf das Gesamtbild.

Wer es als Leser aber vor allem auf Action in einer prallen Kulisse abgesehen hat, wird in diesem Roman durchaus finden, was er sucht. An Cliffhangern, überraschenden Wendungen, Kämpfen, Gefangennahmen und gefahrvollen Missionen herrscht beim besten Willen kein Mangel, und die verschiedenen Milieus, durch die sich die Handlung in rascher Folge bewegt, sind gelungen geschildert, ganz gleich, ob es sich nun um das prunkvolle Leben des Adels, das rauere Dasein der Soldaten und Fechtmeister oder die kriminelle Unterwelt handelt.

Von den Figuren, die auf dieser Bühne eine Fülle von Abenteuern bestehen müssen, sollte man allerdings nicht zu viel erwarten, denn obwohl sie sich überzeugend in ihr Umfeld einfügen, bleiben sie letztlich allesamt recht generische Entlehnungen aus demselben Typenfundus, den schon ein Alexandre Dumas, ein Paul Féval oder ein Théophile Gautier genutzt hat. Wenn man sich an der überwiegend simplen Psychologie der Helden und ihrer Gegner jedoch nicht stört, bieten sie einem durchaus recht ordentliche Unterhaltung.

Das Ende, das den „Klingen“ nicht nur Zuwachs für ihre weiteren Unternehmungen beschert, sondern in den letzten Sätzen auch noch mit einer unglaublichen Enthüllung aufzuwarten weiß, die alle bisherigen Vorgänge in einem anderen Licht erscheinen lässt, macht durchaus Lust auf mehr. Allerdings kann man dabei nur hoffen, dass die Folgebände in sprachlicher Hinsicht etwas liebevoller gestaltet sind, denn Pevels Neigung, in unterschiedlichen Beschreibungen immer wieder auf dieselben Formulierungen zurückzugreifen, trübt das Lesevergnügen nach einer Weile doch beträchtlich.