Bibliotheka Phantastika gratuliert P.C. Hodgell, die heute 65 Jahre alt wird. Auch die am 16. März 1951 in Des Moines, Iowa, geborene Patricia Christine Hodgell zählt zu den Autorinnen, von denen die rein deutschsprachigen Fantasyleser und -leserinnen vermutlich noch nie etwas gehört haben, denn bislang ist weder eine ihrer Kurzgeschichten noch einer ihrer Romane auf Deutsch erschienen. Das ist in diesem Fall besonders bedauerlich, da ihre Chronicles of the Kencyrath geradezu exemplarisch für all das stehen, was die Fantasy einmal faszinierend und lesenswert gemacht hat, bevor das Genre – einem vorgeblichen Realismus geschuldet – in den Settings und Figuren vor allem der Grimdark-Fantasy in Dreck, Blut und diversen anderen Körpersäften fast ertrunken ist.

Wobei anhand ihrer ersten Veröffentlichungen allenfalls zu erahnen war, was für eine Autorin hier die große Fantasy-Bühne betreten hatte, denn in ihren ersten Kurzgeschichten “A Matter of Honor” – in der Anthologie Clarion SF (1977) – und “Child of Darkness” – in der Anthologie The Berkley Showcase: New Writings in Science Fiction and Fantasy, Vol. 2 (1980) – war P.C. Hodgell noch erkennbar auf der Suche nach ihrer Erzählstimme bzw. dem richtigen Umgang mit ihrer Hauptfigur.

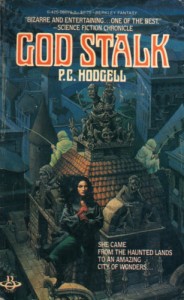

Beides hatte sie beim Erscheinen ihres ersten Romans allerdings gefunden, so dass in God Stalk (1982) – dem ersten Band der Chronicles of the Kencyrath – all das, was in den zuvor veröffentlichten Kurzgeschichten nur angedeutet war, zur vollen Entfaltung kommen konnte. God Stalk erzählt die Geschichte von Jame, die auf der Flucht ist und aus den Haunted Lands in die Stadt Tai-tastigon kommt. Sie weiß, dass sie eine Kencyr ist – mit einziehbaren Krallen statt Fingernägeln –, ein Mitglied von einem von drei Völkern, die in ihrer Gesamtheit die Kencyrath bilden, die wiederum im Auftrag des Three-Faced God seit dreißig Jahrtausenden gegen die Macht von Perimal Darkling kämpfen, einer alles verschlingenden Entität. Sie weiß auch, dass sie eine Fremde auf dieser Welt ist, denn die Kencyr mussten – nachdem sie wieder einmal eine Niederlage gegen Perimal Darkling erlitten hatten – von der Welt, auf der sie zuvor gelebt hatten, nach Rathilien fliehen. Das alles weiß Jame, doch viel mehr weiß sie nicht, denn ihre persönlichen Erinnerungen reichen kaum zwei Wochen zurück – aber vielleicht will sie sich – aus guten Gründen – auch gar nicht an die vergangenen zehn Jahre erinnern. Das ist aber letztlich auch unwichtig, denn zunächst einmal geht es für Jame darum, in einer für sie fremden Welt zu überleben.

Beides hatte sie beim Erscheinen ihres ersten Romans allerdings gefunden, so dass in God Stalk (1982) – dem ersten Band der Chronicles of the Kencyrath – all das, was in den zuvor veröffentlichten Kurzgeschichten nur angedeutet war, zur vollen Entfaltung kommen konnte. God Stalk erzählt die Geschichte von Jame, die auf der Flucht ist und aus den Haunted Lands in die Stadt Tai-tastigon kommt. Sie weiß, dass sie eine Kencyr ist – mit einziehbaren Krallen statt Fingernägeln –, ein Mitglied von einem von drei Völkern, die in ihrer Gesamtheit die Kencyrath bilden, die wiederum im Auftrag des Three-Faced God seit dreißig Jahrtausenden gegen die Macht von Perimal Darkling kämpfen, einer alles verschlingenden Entität. Sie weiß auch, dass sie eine Fremde auf dieser Welt ist, denn die Kencyr mussten – nachdem sie wieder einmal eine Niederlage gegen Perimal Darkling erlitten hatten – von der Welt, auf der sie zuvor gelebt hatten, nach Rathilien fliehen. Das alles weiß Jame, doch viel mehr weiß sie nicht, denn ihre persönlichen Erinnerungen reichen kaum zwei Wochen zurück – aber vielleicht will sie sich – aus guten Gründen – auch gar nicht an die vergangenen zehn Jahre erinnern. Das ist aber letztlich auch unwichtig, denn zunächst einmal geht es für Jame darum, in einer für sie fremden Welt zu überleben.

Was für eine Kencyr, die einem streng monotheistischen Glauben anhängt, in einer Stadt der tausend Götter und Göttinnen – die durchaus in persona auftreten können – gar nicht so einfach ist. Und es sind ja nicht nur die Gottheiten, die das Leben in Tai-tastigon kompliziert machen, sondern auch die Gilden und Geheimgesellschaften, die ebenfalls Einfluss auf das alltägliche Leben nehmen. Dennoch findet Jame einen Platz in dieser Gesellschaft – oder genau genommen sogar zwei: zum einen arbeitet sie als Tänzerin in der Schenke, in der sie lebt, und zum anderen wird sie – als Junge verkleidet – Lehrling in der mächtigen Diebesgilde. Beides bietet Raum genug für jede Menge aufregende Abenteuer, die sie nicht nur magisch anzuziehen scheint, sondern in die sie sich auch begeistert immer wieder aufs Neue stürzt …

Es ist schwierig, der Fülle an Ideen und Ereignissen, die in God Stalk zu finden sind, in einigen wenigen Sätzen gerecht zu werden. Der Roman lebt einerseits von Jame, dieser hitzköpfigen, starrsinnigen, neugierigen jungen Frau, die mehr als ein Geheimnis mit sich herumschleppt, und die durchaus bereit ist, aus ihren Fehlern zu lernen – was sie allerdings nicht daran hindert, neue zu machen. Aber auch Tai-tastigon, dieser faszinierende Moloch von einer Stadt (der bewusst ein bisschen an Fritz Leibers Lankhmar angelehnt ist) spielt eine wichtige Rolle im Geschehen. Und last but not least gibt es noch unzählige Einzelheiten – wie den Ring, den Jame an einem abgeschnittenen Finger bei sich trägt, oder das geheimnisvolle Book Bound in Pale Leather, oder die Tatsache, dass Jame in der Schenke Tänze aufführt, deren Macht und Wirkung sie in diesem Augenblick noch nicht einmal erahnt –, auf die an dieser Stelle weiter einzugehen sich aus Umfangsgründen verbietet. Von daher soll es genügen, einfach nur ganz deutlich zu sagen, dass God Stalk einer der besten Sword-&-Sorcery-Romane ist, die jemals geschrieben wurden, und damit ein Lesetipp für alle, die Abenteuerliteratur in einem farbigen, überzeugend geschilderten Setting und eine sympathische, aber keineswegs eindimensionale Protagonistin – was heutzutage vermutlich beides als altmodisch gilt – zu schätzen wissen (und auf Englisch lesen).

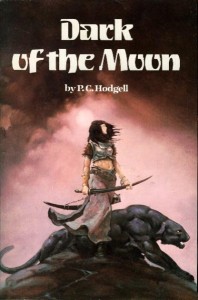

In den Folgebänden Dark of the Moon (1985), Seeker’s Mask (1994), To Ride a Rathorn (2006), Bound in Blood (2010), Honor’s Paradox (2011) und The Sea of Time (2014) ändern sich Szenario und Grundstimmung des Zyklus deutlich. Aus einem swashbuckling adventure (mit gelegentlichen, über das eigentliche Abenteuer hinausgehenden Verweisen auf eine weit größere, nur umrisshaft zu erkennende Geschichte) wird ein epischer Fantasyzyklus, der einen Vergleich mit anderen derartigen Zyklen nicht zu scheuen braucht und eigentlich in jeder ernst gemeinten Geschichte der epischen Fantasy erwähnt werden müsste. Doch auch wenn die Grundstimmung der Chronicles of the Kencyrath sich ändert und die eingangs erwähnte Hintergrundgeschichte vom Kampf der Kencyrath gegen Perimal Darkling von nun an einen großen Teil der Handlung bestimmt, bleibt Jame – die in Dark of the Moon Tai-tastigon hinter sich gelassen hat und neben anderen Mitgliedern ihres Volkes auch ihrem (aus gewissen Gründen zehn Jahre älteren) Zwillingsbruder Tori begegnet – so ziemlich die Gleiche. Und genauso, wie sie sich in Tai-tastigon dank ihrer Hitzköpfigkeit, ihres Starrsinns und ihrer Neugier immer wieder in gefährliche Situationen manövriert hat, gerät sie in der von (vor allem in Bezug auf Frauen und ihre Stellung) rigiden Normen gekennzeichneten Gesellschaft der Kencyr ziemlich schnell in Konflikte, denn ein Freigeist wie Jame – die mit vollem Namen Jamethiel Priest’s Bane heißt, diesen Namen aber aus guten Gründen anfangs für sich behalten hat – kann besagte Normen schlicht nicht akzeptieren. Nicht zuletzt deshalb, weil ihr immer deutlicher bewusst wird, dass ihr eine ganz besondere Rolle im Kampf der Kencyrath gegen Perimal Darkling zukommt …

Mehr zu verraten, ergibt an dieser Stelle wenig Sinn. Wer genauer wissen will, was es mit den Kencyr und den Kencyrath – zu denen neben den sehr menschenähnlichen Kencyr noch die ebenfalls menschenähnlichen Kendar und die riesigen katzenartigen Arrin-Ken gehören – und ihrem ewigen Kampf gegen Perimal Darkling auf sich hat (und auch auf Englisch liest), dem seien die als Neuauflage bei Baen Books allesamt noch lieferbaren Chronicles of the Kencyrath im Original empfohlen (God Stalk und Dark of the Moon finden sich in dem Sammelband The Godstaker Chronicles (2009), Seeker’s Mask und To Ride a Rathorn im Sammelband Seeker’s Bane (2009)). Wobei ein Blick auf die Daten der Erstveröffentlichungen möglicherweise einen der Gründe erklärt, warum die Chronicles nie auf Deutsch erschienen sind und auch in den USA längst nicht so bekannt sind, wie man vermuten könnte. Zwischen dem Erscheinen von God Stalk und dem neuesten Roman The Sea of Time sind immerhin 32 Jahre verstrichen, wobei das größere Problem vermutlich die langen Pausen zwischen Band zwei und drei und dann noch einmal zwischen Band drei und vier waren. Die erste Pause hatte damit zu tun, dass P.C. Hodgell sich nach den ersten beiden Romanen ihrer Dissertation (Ivanhoe: The Nonsense of Ancient Days) gewidmet hat und anschließend ohne Verlag dastand. Die zweite damit, dass der Kleinverlag, der Seeker’s Mask veröffentlicht hat, kurz darauf die Pforten geschlossen hat. Dass Meisha Merlin – ein weiterer kleiner bzw. Spezialverlag – ein Jahr nach der Veröffentlichung von To Ride a Rathorn Konkurs angemeldet hat, ist dann sozusagen das I-Tüpfelchen auf der doch ziemlich traurigen Publikationsgeschichte der Chronicles of the Kencyrath. Immerhin hat P.C. Hodgell jetzt mit Baen Books einen Verlag gefunden, der nicht nur sämtliche Romane lieferbar hält, sondern auch die – als Buch schon lange vergriffene – Kurzgeschichtensammlung Blood & Ivory: A Tapestry (2002; ursprünglich erschienen als Blood & Ivory: The Collected Tales of Jamethiel Priest’s-Bane (1994)) zumindest als eBook im vergangenen Jahr wieder verfügbar gemacht hat. Auch wenn man darüber hinwegsehen muss, dass die auf dem Cover der ersten Baen-Ausgaben dargestellte Person unmöglich die als “flat-chested” beschriebene Jame sein kann, die immerhin in der Diebesgilde von Tai-tastigon als Junge durchgegangen ist.

Mehr zu verraten, ergibt an dieser Stelle wenig Sinn. Wer genauer wissen will, was es mit den Kencyr und den Kencyrath – zu denen neben den sehr menschenähnlichen Kencyr noch die ebenfalls menschenähnlichen Kendar und die riesigen katzenartigen Arrin-Ken gehören – und ihrem ewigen Kampf gegen Perimal Darkling auf sich hat (und auch auf Englisch liest), dem seien die als Neuauflage bei Baen Books allesamt noch lieferbaren Chronicles of the Kencyrath im Original empfohlen (God Stalk und Dark of the Moon finden sich in dem Sammelband The Godstaker Chronicles (2009), Seeker’s Mask und To Ride a Rathorn im Sammelband Seeker’s Bane (2009)). Wobei ein Blick auf die Daten der Erstveröffentlichungen möglicherweise einen der Gründe erklärt, warum die Chronicles nie auf Deutsch erschienen sind und auch in den USA längst nicht so bekannt sind, wie man vermuten könnte. Zwischen dem Erscheinen von God Stalk und dem neuesten Roman The Sea of Time sind immerhin 32 Jahre verstrichen, wobei das größere Problem vermutlich die langen Pausen zwischen Band zwei und drei und dann noch einmal zwischen Band drei und vier waren. Die erste Pause hatte damit zu tun, dass P.C. Hodgell sich nach den ersten beiden Romanen ihrer Dissertation (Ivanhoe: The Nonsense of Ancient Days) gewidmet hat und anschließend ohne Verlag dastand. Die zweite damit, dass der Kleinverlag, der Seeker’s Mask veröffentlicht hat, kurz darauf die Pforten geschlossen hat. Dass Meisha Merlin – ein weiterer kleiner bzw. Spezialverlag – ein Jahr nach der Veröffentlichung von To Ride a Rathorn Konkurs angemeldet hat, ist dann sozusagen das I-Tüpfelchen auf der doch ziemlich traurigen Publikationsgeschichte der Chronicles of the Kencyrath. Immerhin hat P.C. Hodgell jetzt mit Baen Books einen Verlag gefunden, der nicht nur sämtliche Romane lieferbar hält, sondern auch die – als Buch schon lange vergriffene – Kurzgeschichtensammlung Blood & Ivory: A Tapestry (2002; ursprünglich erschienen als Blood & Ivory: The Collected Tales of Jamethiel Priest’s-Bane (1994)) zumindest als eBook im vergangenen Jahr wieder verfügbar gemacht hat. Auch wenn man darüber hinwegsehen muss, dass die auf dem Cover der ersten Baen-Ausgaben dargestellte Person unmöglich die als “flat-chested” beschriebene Jame sein kann, die immerhin in der Diebesgilde von Tai-tastigon als Junge durchgegangen ist.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Chronicles of the Kencyrath P.C. Hodgells Lebenswerk darstellen. Nicht nur, weil sie seit mehr als dreißig Jahren an den Abenteuern James und der Kencyrath schreibt, sondern auch, weil ihre außerhalb der Chronicles angesiedelten Veröfentlichungen sich problemlos an den Fingern einer Hand abzählen lassen. Mittlerweile hat sie ihre akademische Laufbahn beendet und konzentriert sich voll und ganz aufs Schreiben, so dass die Hoffnung besteht, dass sie die Geschichte James und all dessen, was dazugehört, in absehbarer Zeit zu Ende erzählen wird. Auch und gerade weil sie sich so mancher altbekannter und inzwischen oft als ausgelutscht beiseitegeschobener Topoi des Genres bedient, das aber auf eine so geschickte Weise macht, dass deutlich wird, welche Kraft vielen von diesen Motiven innewohnt bzw. warum sie überhaupt erst zu besagten Topoi geworden sind. Darüberhinaus ist Jame schlicht eine faszinierende Figur, der man immer wieder gerne begegnet, obwohl – oder weil – sie immer noch hitzköpfig, starrsinnig und neugierig ist – aber eben auch bereit, aus ihren Fehlern zu lernen.

-

Rezensionen

-

Die fünf neuesten Rezensionen

Die jüngsten Kommentare

- Carlos Feliciano on Zum 100. Geburtstag von Kenneth Bulmer

- Kevin Korak on Zum 70. Geburtstag von Bernard Cornwell

- Klassiker-Reread: Esther Rochons „Der Träumer in der Zitadelle“ (3/3) – Sören Heim – Lyrik und Prosa on Zum 65. Geburtstag von Esther Rochon

- Neiden on Zum Gedenken an Hans Bemmann

- gero on Zum 65. Geburtstag von Gillian Bradshaw